- +1

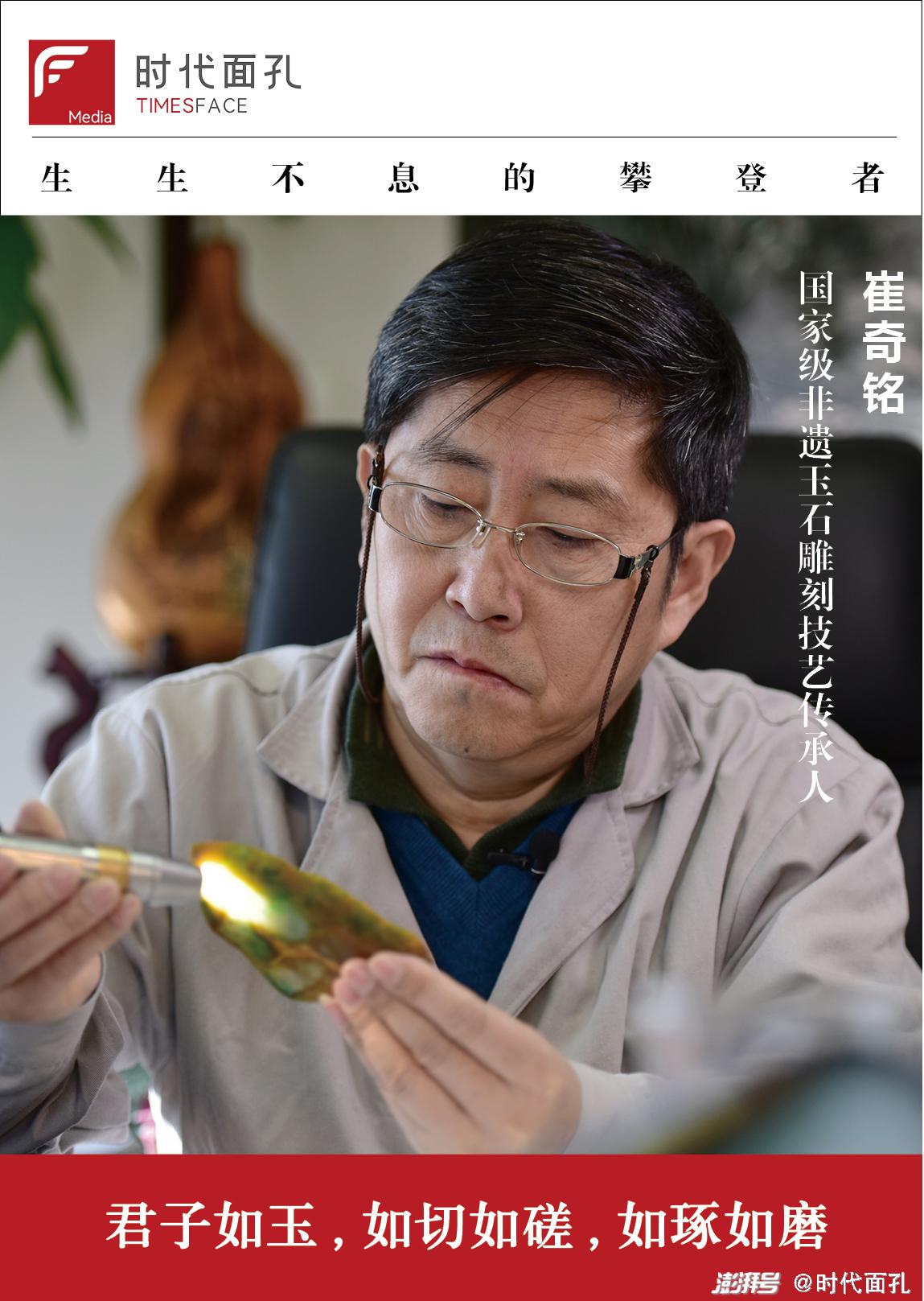

非遗传承人崔奇铭的奇“玉”人生

【“误”入玉途】

1979年,《北京日报》的第三版登了一篇招生简章,“北京市玉器厂、北京珐琅厂、北京绢花厂、北京花丝镶嵌厂技校联合招生简章通告。”

这场考试吸引了1000多人报名,初试过后有400多人取得了复试资格,最终录取49人。喜欢画画的初中毕业生崔奇铭,便是其中之一。顺利通过考试之后,他正式成了北京市玉器技工学校的一名学生。

纸上作画,与在玉石上雕琢全然不是同一件事情,崔奇铭至今记得这么一句话:“上辈子打爹骂娘,这辈子让你当磨玉郎。”

想要练就好手艺,除了勤学苦练以外,还要吃得了苦头。雕刻玉石要靠凉水降温,匠人的手就得跟着玉石在凉水里泡着。春夏还好说,等到三九严寒的时候,冻得刺骨,还得手中有神。

皮开肉绽也是常有的事儿。磨玉的机器划开了手,轻则鲜血直流,重则深可见骨。鼻子里吸着玉石的粉尘、耳畔充斥着机器的嚣扰……心中却必须稳若磐石,全神贯注。

玉石容不得半点怠慢,琢玉的过程中稍有不慎,就可能金消玉损。刚到车间实习时,崔奇铭上手的第一件活就给做坏了。他刚会使工具,就觉得得心应手。上手的那是件涮毛笔用的笔洗,串堂的时候听着机器跟玉石摩擦的声音心里头正欢喜,突然感觉手指肚上一热,低头一看,洗子壁上已经有了个米粒大小的窟窿眼。崔奇铭心里一惊,害怕的情绪涌上了心头。

这是他上手的第一件活,也是第一件坏活,记了一辈子。玉器磨人,不只磨在下刀那一刹,更磨在经年累月的苦思里。

天然玉石在大自然的孕育中,不可避免会有瑕疵。匠人要有巧妙化解、运用天然玉石瑕疵的‘巧做’能力。很多天然玉石的外表都包裹着厚重的‘皮壳’,每块玉石毛料对于创作者而言都是一个‘盲盒’,不打开就不知道原料里面的玉质是什么品相。

拿到毛料后,先要“相玉”,把原料看透、看明白,甚至能直接看出成品的雏形。“相”和“问”就像与无声的玉石进行交流的过程。只有交流地足够充分,才能发挥出一块天然玉石的自身优势,通过雕琢赋予玉石“第二次生命”。

所有的巧思都得从生活里来。

每年春暖花开的时候,崔奇铭跟家人一同去公园赏花,游人们眼里是花团锦簇的美,他却一心要将花枝的走势、花瓣的纹理都记得清楚。不光要看到美,还要看到美在何处。公园里的一方景物,街巷行人的一颦一笑,目光所及之处,都有可能成为设计时的灵感。

明白自然中的美感还不够。中国玉器诞生于原始社会新石器时代早期,至今有七、八千年的历史,以玉为中心载体的玉文化,贯穿了整个中华文明史。琢玉之人,必须对于中华传统文化有所了解和体会。

从肉体上的痛苦,到精神上的打磨,一样都不能少。对于十几岁的少年人来说,其中的美感还不能体会太多,体力和脑力上的艰辛确是实实在在的。从北京市玉器技工学校毕业之后,他开始进厂实习,不久就被师父蔚长海挑中,调入北京市玉器厂平素车间创新组。

【从苦累到敬畏】

直到这个时候,他眼中的玉雕依旧不是一件好差事。他更爱画画,“背个画夹子,留个长头发,天天画画,多派啊!”不像玉器厂里的老师傅们,“穿着大棉袄,天天又是泥浆,又是水的。”

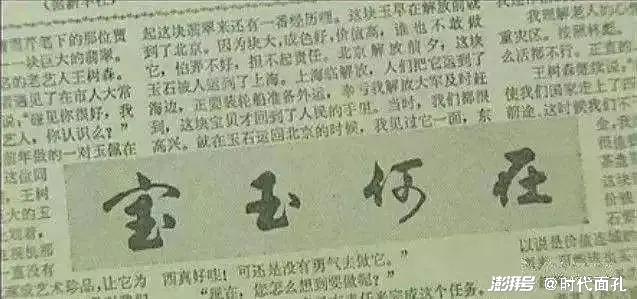

这时,《北京日报》上的另一篇文章,再一次将崔奇铭的命运与玉雕紧密联系起来。

相传十七世纪中叶,云南发现一大块翡翠籽料,被地方官进贡给了乾隆皇帝,被放到了国库的库房里。十九世纪末,慈禧太后过生日时取出,将其分割成六块,两块做成器物,剩下的继续存在库房。后来清政府被推翻,四块玉石流落至民间,被存在上海大通银行的金库。

上海解放前夕,黄浦江码头上开往台湾的一艘客船将开之时,船长下令扔掉所有吃重的行李,四只箱子被士兵卸下,扔在了黄浦江畔。随后,这四块玉石来到了北京,存入国家物资储备局的仓库,此后的三十年间再无人提起。

直到1980年4月,领衔国宝制作的北玉四杰之一的玉雕老艺人王树森突然想起了此事,在一次全国人民代表大会上的小组座谈会中呼吁“寻宝”,北京晚报记者就此事写下了一篇《宝玉何在》的文章,引发了各方的关注。

1982年6月经国务院批准,当时的轻工业部对北京玉器厂下达了创作任务,将四块翡翠设计制作成大型翡翠艺术品,工程计划在1986年完工,因此被定名为“86工程”,也称国宝工程。

彼时,刚刚入行不久的崔奇铭跟随师父郭石林参与其中,负责《四海腾欢》插屏的制作工作。

那年参与到国宝工程中去的,除了老、中、青三代杰出的玉雕工艺美术大师,还有许多著名的专家、学者,其中包括当时的美协副主席、雕塑家刘开渠,故宫博物院副院长、玉器专家杨伯达,国家文物局专家王世襄,画家黄胄,书法家启功等人。

老一辈的玉雕大师和文化界的专家学者汇聚一堂,每日冥思苦想,热火朝天地讨论,其中深厚的文化底蕴以及技艺之美,打动了当时还是个后生的崔奇铭。

在崔奇铭眼中,原本又苦又累的活儿,在高手如林的氛围里开始焕发了新的光彩,“我崇拜的画家、艺术家、雕塑家都来参与指导这四件翡翠国宝工作,无形当中提升了我对玉的敬畏,有了一种对这种精湛工艺的赞叹。心里明白了,参与国宝的制作,这是多大的一种荣誉啊。”

1989年,四件国宝正式完工,崔奇铭跟随师父参与外商合资的项目,在当时的香港市场叫响了名声。至此之后,他再没动过想要离开玉雕的念头。从业至今,已经过去了四十载的岁月。

崔中有山,奇石为玉,镂刻为铭。回过头看,崔奇铭与玉雕之间的缘分似乎早就被书写好了。

他与妻子的相遇,也与玉雕有关。两人是少年宫学画画时候的同学,碰巧一块儿考上了玉器技工学校,毕业实习又分到了一个车间,随后一起上了职工大学,最终成为了相伴一生的家人。

【从宝石到美玉】

1990年,他们的儿子崔楠出生了,一家三口住在大院的宿舍里,屋子不大,11平方米,角落就还摆着一台琢磨机。

“父亲白天在厂里磨玉,晚上回到家里还磨玉。”在崔楠的记忆里,读书、玩耍,甚至是入睡都是在琢磨机的磨玉声里渡过的。他对于石头似乎有一种天然的亲近和敏感。

“小时候跟着小伙伴们在院子里玩儿,看见地上有一块儿棕色的小石头,觉得挺好看的,就捡回家给我爸了,也不知道是什么。拿回家之后我爸一看,是块儿湖北的松石。”崔奇铭觉得有趣,就给雕刻成了一个小摆件,至今还摆在崔楠的书桌一角。

虽然生在一个“玉雕之家”,但最初,崔楠对于玉雕的兴趣并不大,他喜欢的是更“洋气”的西式宝石。高中毕业报考了中国地质大学的宝石及材料工艺学专业,毕业之后足迹遍布美国、墨西哥、多米尼加。

这段听起来跟世界各种璀璨宝石打交道的经历却远没有旁人想象中的光鲜,在多米尼加的矿区,用电、饮水都成困难,蚊虫叮咬、食品安全问题也十分普遍。对于崔楠来说,那更像是人生中一段“苦其心志,劳其筋骨”的磨砺。

“能坚持下来更像是得争口气,二十多岁的大小伙子刚到那儿就回来了,未免也太丢人了。”也正是这两年在国外的经历,让他愈发开始发现玉石独有的东方之美。

“宝石切磨师更多的是通过切磨将材料本身的光泽和美感展示出来,而玉石不一样,它不光要通过玉雕师的双手将材料的美展示出来,还承载了传统文化中的美感,将精神层面更深的美也展示出来。”

于是,两年的矿区生活结束,他再次回到了父亲身边,回到了磨玉声的环绕之中。这一回,声音出自他自己的双手。

前两年,崔楠的儿子出生,他给儿子取了个小名叫“小石头”,听起来硬朗可爱,也寄托了他们父子二人对玉石的深情。他希望孩子也能踩在他与父亲的脚步上,继续这份跟玉石的缘分,但并不打算强求。当年父亲让他跟随着自己的兴趣自由生长,才让今天的他真正喜爱上这份事业,他也想尊重孩子的想法,接受各种的可能。

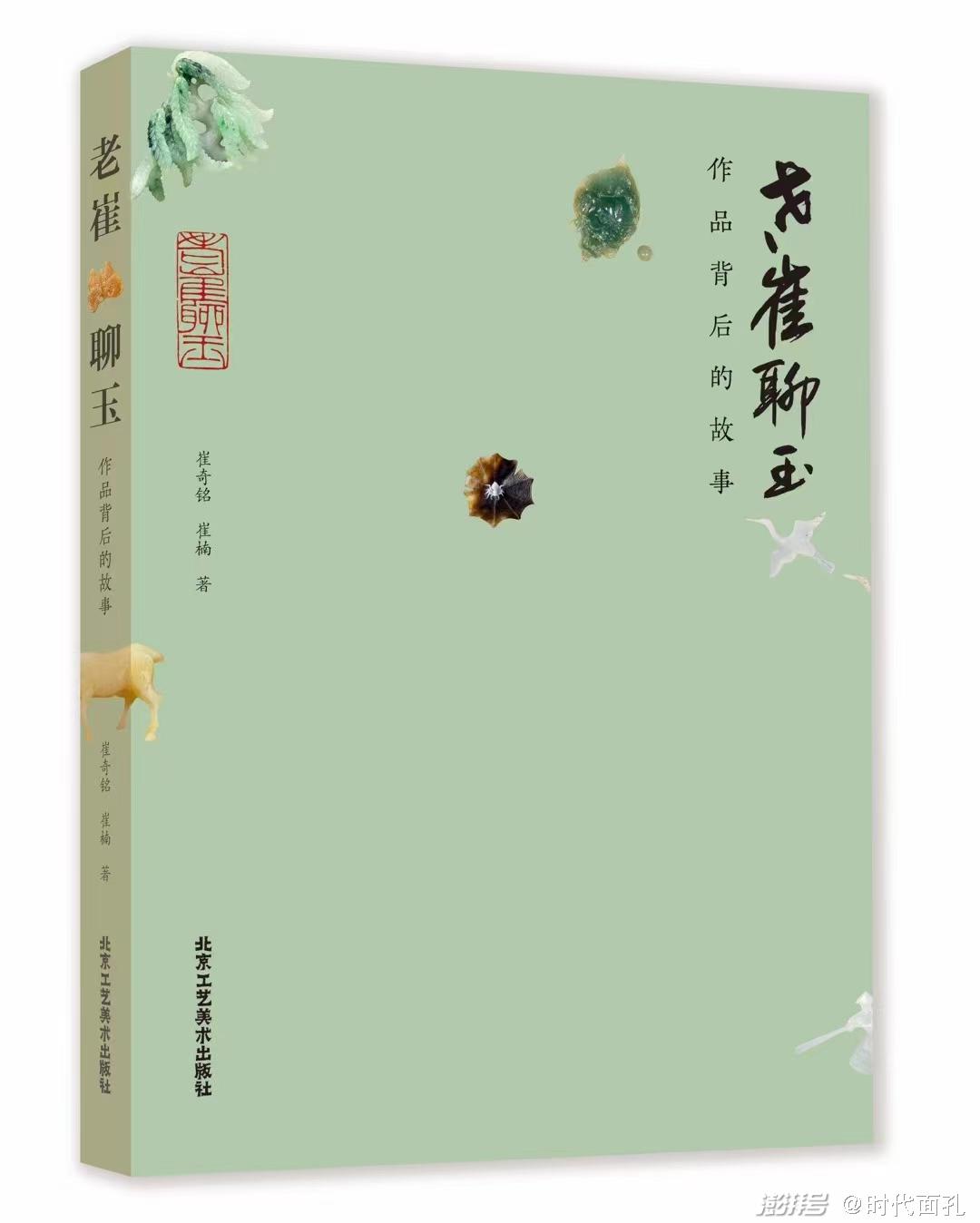

2020年新冠疫情爆发,居家摸不着玉石的父子俩,借着这段时间完成了一本书——《老崔聊玉·作品背后的故事》。崔奇铭口述,崔楠记录。与其说这是一本专业书籍,不如说更像是一本由玉串联起的回忆录。老崔为什么爱玉雕?四十年跟玉打交道的岁月里有多少的故事?所谓“奇玉人生”的滋味,尽在其中。

禄长街头条的磨玉声依旧日日回响, 崔奇铭在工作室的案台边坐下,捧起手中的玉石,又开始了一次无声的对话……

策划|董宇平

撰文|煦 然

编辑|波 仔

校对|宋月蒙

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司