- +1

中科院上海天文台解析旋转椭球形天体内部热不稳定性,恒星级“水壶”是如何“烧水”的

热对流运动是天体内部普遍存在的动力学现象,对能量传递、物质输运、磁场产生和演化路径起到支配性的作用。如果一个天体没有自转,可以简单地依据实际温度梯度和绝热温度梯度之间的比较来判断该天体内部是否发生热对流。但实际上,行星与恒星总是自转的,科里奥利力(即地转偏向力)破坏了对流方程对称性,导致动力系统的临界特性完全改变。

近期,中国科学院上海天文台行星物理与磁流体力学课题组孔大力研究员指导澳门科技大学月球与行星科学国家重点实验室博士研究生李文博,通过理论推导,深入分析了处于旋转自引力平衡的椭球Boussinesq流体中的热不稳定性问题,首次得到快速旋转椭球形天体内部流体热不稳定性的判据。

NASA官方关于一个快速自转系外行星的介绍,展示行星快速自转并变成椭球形。视频来自NASA官方网站。(https://exoplanets.nasa.gov/news/1679/fast-spinning-brown-dwarfs-may-reveal-a-rotational-speed-limit/)

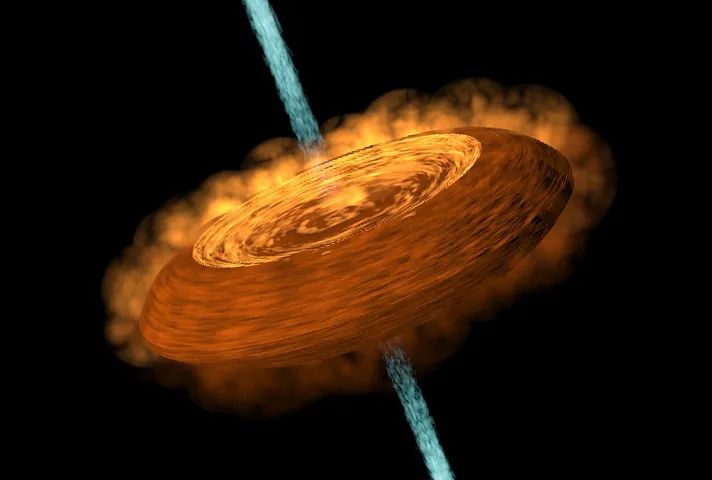

该理论不仅可以直接用于理解木星与土星这样显著非球形行星内部的对流动力学,甚至可能被用于研究黑洞吸积盘等极端扁平的旋转流体系统。相关研究成果于10月27日发表在流体力学期刊《流体物理论评》上,并被美国物理学会选为媒体推荐成果。

吸积盘的科学艺术图(https://phys.org/news/2017-04-image-accretion-disk-young-star.html,对应于论文https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1602935)

吸积盘的科学艺术图(https://www.deviantart.com/ebenezer42/art/Accretion-Disk-890080160)

天体内部也会“烧开水”

包括黑洞吸积盘、恒星、行星在内,宇宙中的天体绝大多数都主要由流体构成。其中,吸积盘和恒星由炽热的等离子体组成,木星和土星等巨行星主要由氢氦气体组成,即使是地球这样的岩石行星,在薄薄的一层固态地壳之下,绝大部分的地幔和地核也都是流动的。

吸积盘的艺术视频(https://www.youtube.com/watch?v=fwDZlgAicHo)

对于天体来说,这些流体是否运动、如何运动是至关重要的,甚至决定了天体命运和面貌。例如,地球有着火山、地震等活跃的地质构造运动,就是因为地核与地幔发生着非常活跃的流动运动;月球是死气沉沉的行星,也主要是因为它们内部已经失去了强烈的流体运动。

一段比较漂亮的在球体中的旋转热对流数值模拟效果,视频来自Youtube博主H. Christian(https://www.youtube.com/watch?v=e1xBp8i4n3o)。这段视频可以展示旋转对流比较强烈时的形态,但仍然能够看出热不稳定性刚刚触发时的结构。

如何能引起一个天体内部流体的运动呢?这个问题有不止一个答案,其中最主要也是最重要的一个答案就是“热对流”的机制。热对流是日常生活中的一个常见现象:烧水时,随着水壶底部的加热,热水向上涌,而顶部的冷水向下沉,在这个过程中热量就逐渐从底部传播到整个水体中。与烧开水类似,天体内部热、外部冷,两者温差过大,就会驱动热对流的发生,在流体力学上这被称为“发生热不稳定性”。

如果说,热量的传输和物质的输运是地球物理、行星物理、恒星物理,甚至天体物理中都普遍存在的基础性物理现象,那么热对流就是背后的机制。一个天体内部如果没有发生热不稳定性,那么热量从内向外的散发就是缓慢低效的,天体内外部的物质成分也不会发生交换;反之,热对流的存在可以快速帮助热量散失,也可以快速混合天体内部不同位置的物质成分。这使得“天体中热不稳定性怎样才能发生?不同情况下的热对流有怎样不同的特征?”成为了延续几十年的经典科学问题,吸引了一批又一批科学家投入其中。

针对不同“烧水壶”解析“加热”过程

钱德拉塞卡最早分析旋转球形流体的热不稳定性判据。几十年以来,众多学者系统性地研究了球形近似条件下流体从传导态到对流态复杂的线性分岔性质。迄今为止,以上所有研究都忽略了天体由于自转产生的离心力而形成的非球形形状,因此这一系列基于球形近似条件所获得的研究结论的合理性和有效性从未得到任何理论或数值分析的检验。但随着人们对木星、土星等快速自转天体观测和研究的不断加深,椭球形天体内部全局热不稳定性判据变得愈发必要。

在一个极半径只有赤道半径60%的快速自转椭球中,当埃克曼数E=0.0001、普朗特数Pr=0.005时,热不稳定性发生时的形态表现为旋转方向波数为2的准地转惯性波(quasi-geostrophic inertial wave)。这段动画展示了热对流运动的环向流体速度分量随时间的变化,从北极方向看下去,这个波动是沿着逆时针方向传播的。

各种参数条件与上个素材相同。但这段动画是展示了热对流运动的径向流体速度分量随时间的变化。

各种参数条件与上两个素材相同。但这段动画是展示了热对流运动造成的流体温度扰动随时间的变化。

在快速旋转非球形稳定分层模型的基础上,中国科学院上海天文台研究人员,运用全局渐进展开的分析手段深入分析了处于旋转自引力平衡的椭球Boussinesq流体中的热不稳定性问题,首次获得了全局热对流线性临界模式和临界参数的解析解,并系统地探讨了非球形形状与对流动力学分岔性质之间的联系。这就像是根据不同材质、不同形状的“烧水壶”,给出了不同的“热开水”加热过程解析。

“研究结果证明,对于像木星这样的快速自转且扁率较大的行星,非球形旋转对流的临界参数与球形近似下的结果相比,会出现大幅度变化。”孔大力研究员表示,“如果严格采用与天体自转相自洽的非球形模型,很多快速自转行星与恒星内部的对流输运效率会与前人的预期相差很大。”他还指出,这一研究成果对天体热演化、磁场发电机动力学等问题的影响将在后续同一系列的学术论文中深入探讨。

“上海科技”出品,转载请注明来源

企业及专家观点不代表官方立场

作者:耿挺

原标题:《中科院上海天文台解析旋转椭球形天体内部热不稳定性,恒星级“水壶”是如何“烧水”的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司