- +1

普通人,与“平庸之恶”为邻

1994年4月,非洲中部国家卢旺达爆发了一场种族灭绝,12个星期内,卢旺达境内的“胡图力量”拿起砍刀等武器,屠杀自己的邻居图西族人。伴随着强奸、抢劫、折磨受害者等诸多暴行,约80万人在大屠杀中丧生,这场屠杀后续还引发了第一次刚果战争,造成约20万伤亡。

对于外部世界来说,卢旺达大屠杀受到的关注程度并不高,绝大多数人也许只是在电影中或新闻里得知曾发生过这样一件事,甚至会认为这是和文明世界相距甚远的一场屠杀。但无论是事实本身还是大屠杀背后的根源,都值得深究。自殖民时期以来根深蒂固的不平等与仇恨是大屠杀得以爆发的土壤,而普通人如何被驱策着成为刽子手,则足以让所有人再次反思“平庸之恶”。

普通人与恶之间的距离

卢旺达大屠杀:与平庸之恶为邻

01.

屠杀季节:刽子手的素描

1994年4月,非洲中部的小国卢旺达正处于一年中最为凉爽湿润的季节。这个过分寂静的清晨,破晓的曙光还未穿过厚重乌云,几个小伙子便穿戴整齐,吃过早饭,从自己的住处分别动身,朝小镇基本戈的方向走,去参与一场声势浩大的屠杀。

一位母亲回忆起儿子阿达尔贝尔那天早上的装束:穿人字拖,紧身短裤和衬衣,腰间系着一个奇奇怪怪的包,看起来不太像去地里干活。“他离开的时候很是激动。” 位于山上的基本戈,很快便像开学日一样热闹。阿达尔贝尔和他在路上遇到的几个伙伴在一家小酒馆坐下,点了些烤肉与啤酒,等待着更多人来集合。

来到基本戈集合的都是居住在卢旺达的胡图族人,是世代从事耕作的农民,也是在接下来的几周内屠杀自己同胞的刽子手——他们是卢旺达民族极端势力“胡图力量”中的成员,在这个清晨,他们将要去参与受害者超过100万人的卢旺达大屠杀。

1994年4月6日,卢旺达总统哈比亚利马纳坠机身亡。这位胡图族总统的罹难,激化了当地的两大民族——胡图族和图西族人存在已久的矛盾,胡图族人开始了对图西族人的大屠杀。12个星期内,80万图西族人被最原始的武器屠杀,弃尸路边。即便是在二战时期纳粹使用了大量现代手段进行种族灭绝的集中营,也没有这么高的单日死亡率。

这两场大屠杀的另外一点不同在于,犹太人大屠杀是在纳粹政权的国家机器的运转下进行,而卢旺达大屠杀则是一场发生在普通人之间的“熟人屠杀”。在卢旺达,胡图族人和图西族人一直比邻而居,直到大屠杀开始,胡图族人开始挥起砍刀,在沼泽地、纸莎草丛里追杀自己的邻居亲朋,抢走他们的房子和财物,吃掉他们的牛群。

对于这些靠天吃饭、辛勤劳作的农民来说,大屠杀,就像另一种应季的农活。因此,法国记者让·哈茨菲尔德在《与屠刀为邻》中将刽子手视角的回忆与叙述称为“屠刀一季”。这个季节,他们不必播种或收获,而是要投身于“狩猎”。“早上,我们起床、洗漱、吃东西、上厕所,然后叫上邻居,一小伙人就出发了。我们没有改变作为农民的晨起习惯,只是起床时间有所变化,更早一点或者更晚一点,这取决于前一天的活动情况。”一个刽子手这样回忆屠杀季开始的时刻。

哈茨菲尔德访问的胡图力量“小团体”。“访谈结束的时候,我提议小团体一起拍张照,并说明这张照片会公开发表,以便让读者能够看到这些讲述背后的面孔。我本以为他们会犹豫,但他们很容易地就接受了。只有阿达尔贝尔拒绝了,甚至都不想再讨论,并且拍照当天离得远远的。”

不过对于他们来说,屠杀这件事,毕竟不像农活一样熟练。朝着自己曾经熟悉的活生生的人挥起宰杀牛羊的砍刀,需要逐渐适应。想起第一次杀人的情景,屠杀者们有许多微妙的感受,比如,他们可能会感到陌生:“在杀人的时候,我没有认出这个人本来是谁,而是在打一个我既不熟悉也不陌生的人,……从视觉上说,我认识他,但心里却觉得不认识。这就是我杀的第一个人。我的视线和思维完全是混乱的。”或是感到麻木:“至于我用刀砍死的第一个人,我已经记不清具体的细节了。当时我在教堂里帮忙,卖力地打人,朝各个方向打,我只能感到自己用力了,但感觉不到死亡。”

这些胡图族的刽子手并未受过训练的国家机器,也不熟悉杀人,就像一切学习行为一样,存在个体差异。由屠杀者组成的小团体中,有的人适应得很快——“说到底,人和动物是一样的,你砍断他的头或脖子,然后他就会倒下。最初那几天,以前杀过鸡,特别是杀过羊的人,就比较有优势。”有的则比较慢。但“后来,所有人都适应了这项新的活动,并且迎头赶上”。

很快,各个屠杀团体就走向了成熟,每个成员都“找准了自己的定位”:“如果你对屠杀感兴趣,你就会英勇地冲在前面;如果你只对抢东西感兴趣,你就懒懒散散;如果身体不适,你就及时说明情况;如果要请假去酿造香蕉酒,你就得供应你做的那份;……但是如果你利用这个机会,白天在镇中心闲逛,就要小心了,那里人很多,如果你被抓住了,立刻就会被送走。”

从大屠杀这一例外状态抽离,如果给这些刽子手们画一幅速写,也许画面上会是由最普通的农民组成的一支拥有共同目标的团队。在团队中存在着合作氛围与团队精神:密集的杀人行为中,屠杀者们存在个体能力与性格差异,工作不熟练的成员可能会被嘲笑,也可能会受到同伴的帮助。可是为了这一整体目标,他们总能找到适合自己的方式,有的人甚至日渐熟练并陶醉其中。

02.

双重殖民:种族灭绝的“优良配方”

谈论纳粹所犯下的犹太人大屠杀,大多数人心中会迅速浮现出几个首恶的名字:希特勒、艾希曼、戈林……可是谈论卢旺达大屠杀,几乎没多少人能立刻想到一个名字要为此负全责,“胡图力量”掩盖了具体的面孔。人们可以想象那些胡图族人是一些日出而作的朴实农民,却难以想象他们也是屠杀自己邻居的凶手。

对于不了解卢旺达的人们来说,这场屠杀可以想当然地归咎于一些因素:社会文明程度低,人与人之间彼此漠不关心,两种族群之间部落式的区隔导致仇恨,等等。但这或许是一种简单化的刻板印象。

曾获普利策奖的记者菲利普·古雷维奇在卢旺达大屠杀纪事《向您告知,明天我们一家就要被杀》(以下简称为《向您告知》)一书中记述过他了解到的一个细节:当一个卢旺达人在路上遭遇了危险,他就要大声呼喊,听到呼喊的人则有义务回应呼喊,过来帮助他。“我喊,你就要喊。你喊,我就要喊,我们都会跑过来。而不发声的人,留在家里的人,那必须给个说法。他和罪犯是一伙的吗?他是胆小鬼吗?下次他叫喊的时候还指望有人来帮忙吗?这很简单,很正常。这就是社区。”一个卢旺达人告诉他。

从这个细节来看,卢旺达人的社群意识其实很强,因此,他们对邻居的信任与依赖程度也更高,这就使得胡图族对图西族的屠杀显得更扑朔迷离。然而,沿着历史往回追寻,总能找到答案。

卢旺达首都基加利尼安扎村一处墓地上的木制十字架。1994年卢旺达大屠杀期间,该村有一万多人被烧死。联合国大会从2003年起将每年的4月7日定为“反思卢旺达大屠杀国际日”。图源:联合国儿童基金会/Giacomo Pirozzi

前殖民时期,卢旺达人的生产方式分为畜牧业和农耕业两种,从事畜牧业的图西族贵族和精英更为富裕,他们统治着从事农耕的胡图族人,但在当时,胡图族人还拥有一定的权利。19世纪末,欧洲殖民者来到卢旺达,逐渐建立起了“双重殖民”的统治形式,一方面,比利时人对于卢旺达人而言是殖民者;另一方面,图西族人又依赖欧洲殖民者的支持以加强对胡图族的统治霸权。

在当时盛行“种族科学”的欧洲社会,胡图族和图西族人的外貌差异成了殖民者用以分化社会阶层的有利工具——图西族人细瘦、皮肤颜色没那么黑、尖下巴、鼻梁挺拔,胡图族人则普遍较为矮小,身材结实、皮肤黝黑、塌鼻子。这样一对比,图西族人在外表上更接近欧洲人,因此也被视为更高贵的族群。事实上,经过长期的融合,两个族群在遗传学上已经无法按照外貌差异严格划分,胡图族的家人可以是图西族,反之亦然。两个民族如同水乳交融,不能彼此分开。

随着种族区隔被人为地加深,卢旺达人原本模糊的身份认同感也逐渐清晰起来:无论是胡图族还是图西族都基于自己的族群身份与权利诉求发展出了一套互不相容的话语,他们日渐笃信“含米特神话”中所谓人类会相互奴役的预言——《创世纪》中记载,诺亚将方舟从洪水驶到陆地上,然后喝得酩酊大醉,赤身裸体地在帐篷中休息。他的小儿子含看到了这一幕,并且告诉了他的两个哥哥闪和雅弗,两个哥哥却避而不视,还给父亲盖上了衣服。含的举动激怒了诺亚,他诅咒含的儿子迦南及其子孙:“他必给他的弟兄作奴仆的奴仆。”

这个具有强烈神秘主义色彩的故事,曾用来解释美国南方的蓄奴制度,也被当时的种族科学家用来解释卢旺达的种族差异。作为优等种族的图西族,可以“遵照”诺亚的诅咒来奴役胡图族。由于卢旺达最开始没有自己的书面语体系,且社会分层严重,他们的知识更多地掌握在当权者的话语中,这使得骄傲与仇恨的种子很快就能在人们心中生根发芽,让种族神话成了国家意识形态的基础。

殖民时期结束后直到20世纪,卢旺达国家内部发生过多次权力更迭,胡图族最终夺取政权,建立起寡头统治,并将部分图西族精英驱逐出境,国内的图西族也在政治与社会层面遭到打压、排挤。

流亡国外的由图西族精英组成的“卢旺达爱国阵线”试图推翻胡图族寡头统治时,引起了国内胡图族极端主义分子的警惕。时任总统哈比亚利马纳终于又获得了反对多元主义的有力统治武器——对于共同敌人的恐惧,奉行极端主义的“胡图力量”开始崛起,进行对图西族的仇恨宣传。从国家层面来说,种族灭绝的“优良配方”已经接近完备,只需等待导火索被点燃,这场屠杀就会最终引爆。

03.

赤裸生命:制造受害者

种族灭绝自二战以后就有无数学者与国际政界作为一种历史事件投入研究,对于身处历史之中的人而言,他们的声音却往往被掩埋在宏大叙事之下。幸存者们不一定能用概括性的词汇来回忆自己的经历,而是记得那些具体的暴行:杀人、肢解、强奸、抢劫……在《与屠刀为邻》中,哈茨菲尔德最大程度还原了卢旺达大屠杀的“多声部”叙事。

回忆起大屠杀时,幸存者们的记忆依然保有残酷的鲜活。除了干脆利落的屠杀之外,在他们的回忆中可以发现当时还存在很多折磨受害者的行为。对于那些经受了无穷的恐怖与痛苦的人而言,死亡,已经成了“毫无意义的事情”。任何人听闻大屠杀中的过度杀戮行为,都会感到灵魂为之震颤。“种族灭绝期间,凶手们的战斗口号就是‘干好你的工作’。我看这的确是一项工作,屠宰;艰难的工作,需要砍很多下——二、三、四、五下狠狠地砍击才能把牛腿砍断。需要砍多少下,才能肢解一个人呢?”参观过大屠杀纪念馆的古雷维奇曾冒出这么个念头。

一位17岁的农妇让内特回忆起自己的母亲是如何被杀害的:“有一天,那些刽子手在纸莎草下发现了妈妈。她站起来,递给他们钱,请他们能一刀了结她。他们把妈妈的衣服扒光,拿走了系在缠腰布上的钱。接着,他们先砍了她的两只胳膊,然后是两条腿。”三天以后,这位多子的母亲终于迎来了死亡。另一位牧民让维耶的大姐当时怀有身孕,她向刽子手祈祷能干脆地被杀死,但是:“有个叫哈基齐马的近邻大喊说她怀孕了。于是那个胡图人拿刀一下子划开姐姐的肚子,就像打开一个背包似的。这是我亲眼看到的,绝对没错。”

对女性施加的暴力,如强奸与折磨在屠杀季节中非常常见。某种意义上说,女性承载了胡图族对图西族的部分仇恨:“看看这些图西人,他们看起来个子多高啊。所以他们总是显得很骄傲,而且把我们视作劣等人。这也是他们的女孩子如此受追捧的原因。”如果在屠杀中遇到一位个子稍高的女性,他们会将她砍得“矮了一截”,然后把她丢在那里等死。一位胡图族议员在屠杀开始时宣告:“躺着的女人是没有种族之分的。”于是很多人将图西族女性从沼泽里带回来藏起来,占有她们。可她们并不一定能免于被杀,因为大屠杀中不该有例外,一旦有人走漏风声,他们就必须杀死这些女性。

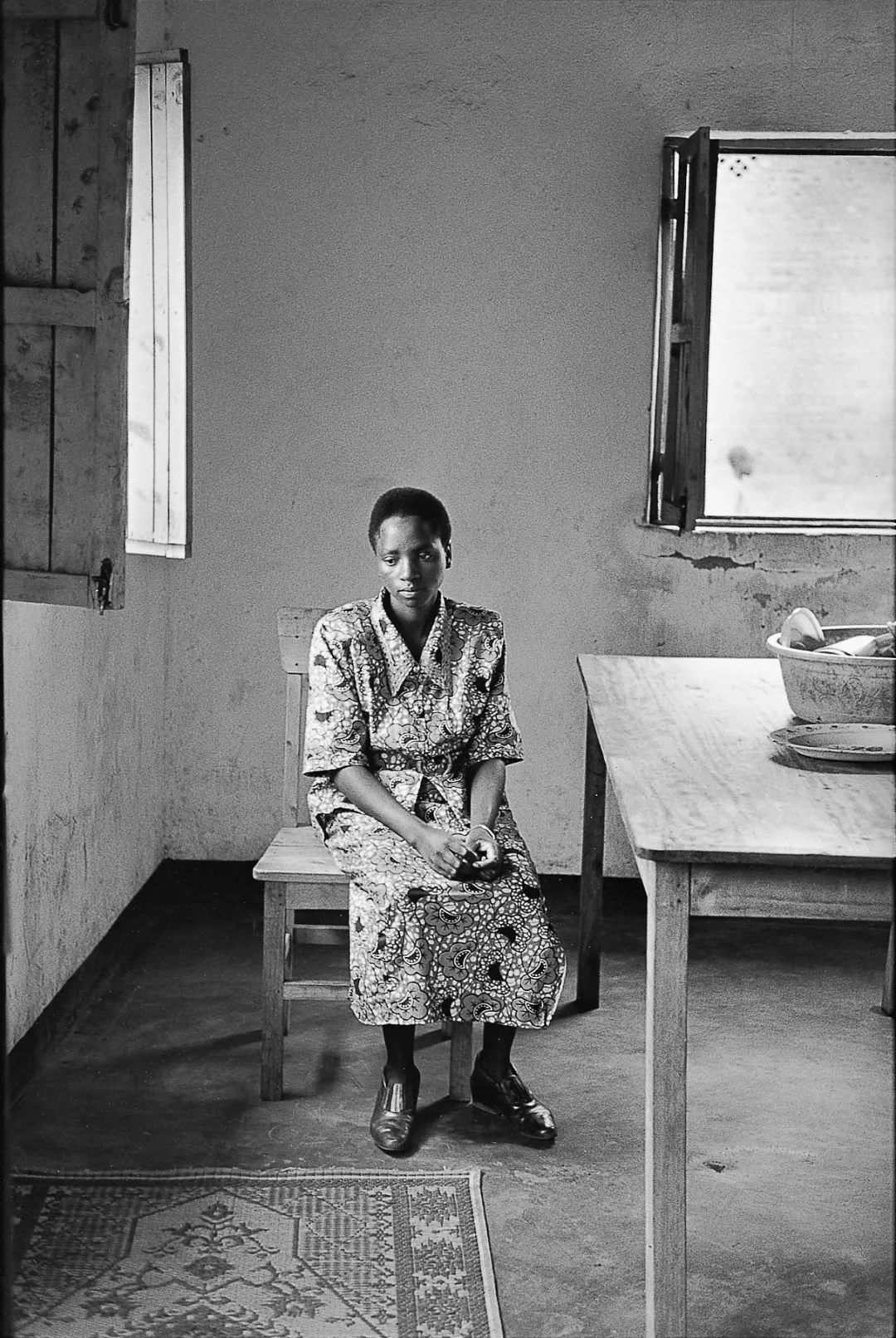

幸存的图西族女性

从这些带有折磨与玩乐意义的暴行中可以看出,在当时胡图族人的心中,图西族日渐从“我们”中的部分变成被警惕与敌视的“他者”,继而从具备人权的“人”滑向“赤裸生命”,最终,变成“蟑螂”,变成“蛇”,变成“卷心菜”。

这些称呼也经历过变化:大屠杀之前,他们是“蟑螂”。但大屠杀期间,由于图西族往往匍匐着在纸莎草丛中逃命,胡图族人觉得他们的姿势更像“蛇”,或者“狗”,“因为在我们这儿,人们不喜欢狗”。反正他们就是微不足道的东西。在基加利,一位女议员曾为每颗图西族的人头出价50卢旺达法郎(当时约合30美分),这个做法被人称为“卖卷心菜”。

敌意与污名遮蔽了原有的人情关系。《卢旺达饭店》的主角保罗的人物原型曾向古雷维奇提起一个叫温塞斯拉斯的胡图族神父,他的母亲是图西族,所以他不得不面临执行屠杀任务与保护家人的选择。他最后还是把母亲带来保罗的饭店寻求庇护,但“他把她带来时还显得很傲慢,他跟我说:‘保罗,我把我的“蟑螂”交给你了。’”

屠杀的“正当性”就这样一再被巩固。当图西族人不再是一起喝酒,一起聊天,遇到危险会彼此求助的邻居,甚至不再是活生生的人,而是某种低等动物,是无生命之物,对他们实施的一切暴行也就都可以被消解。这场屠杀最终和一场普通的狩猎,一次收割庄稼的农活划上了等号。

04.

恶之平庸:艾希曼在卢旺达

1961年,前纳粹党卫军中校、犹太人大屠杀实际策划人阿道夫·艾希曼在耶路撒冷接受审判时被质问,为何屠杀犹太人?他却告诉审判席,他只是依照更高的命令行事,并拒绝承认自己是杀人凶手。

旁听的哲学家汉娜·阿伦特后来写道:“艾希曼不是伊阿古,也不是麦克白;在他的内心深处,也从来不曾像理查三世那样‘一心做个恶人’。他为获得个人提升而特别勤奋地工作,除此以外,他根本就没有任何动机。”她将对艾希曼受审的观察和记录延伸成一个哲学概念:平庸的恶,或者说恶的平庸性。这一概念的核心是,那些罪大恶极的人,不一定就是心怀恶意的恶魔,也可能只是按部就班,不假思索地执行任务的普通人,甚至是那些特别认真地完成工作的普通人,与曾遭受压迫的弱者。他们越是积极地完成任务,越会造成恐怖的恶果。

卢旺达大屠杀中也存在恶的平庸性。幸存者之一,教师伊诺桑曾在屠杀之中有过一次与刽子手正面相遇的经历。三个胡图族人掉了队,被伊诺桑等一群逃亡者包围,“这下好了,角色互换,换成是我们杀你们了”。他们中的一位于是举起路上捡起的箭想要杀了这三个刽子手,可是其中一位老者却连连求饶:“别,别,求你们了,别杀我们。”伊诺桑质问:“凭什么?你们整天追杀我们,现在你倒要哭着喊着让我们别杀你?”

对方的回答几乎和受审席的艾希曼一致:“这不能怪我。是镇上要我们这么做的,所有这些事儿都是他们强迫我们做的。”

伊诺桑继续质问:“那你为什么不能到这儿来歇一天,而不是从早到晚杀人,然后精力充沛地回到尼亚马塔?为什么那么听上面人的话?”

这个胡图族的老者说:“是个好主意,但我没想过。”

约瑟夫-德西雷·比泰洛曾是一位老师,也是一个积极投入政治的人,成为刽子手之前,他有很多图西族朋友。根据邻居的描述,他“从本性上来说,真的是一个开朗快乐的小伙子,总是在笑。他很喜欢与人交往。他很热情,不管和谁都可以一起喝酒聊天。”可就是这样一个人,却将大屠杀看作是一项“激动人心的工作,而且有一些小的实惠”。

屠杀开始之后,他第一时间投入了这项工作,组织屠杀中的小头目及团体,安排每天不同时段的屠杀,以达到更高效的工作。“出于自图西族王权覆灭之后一直累积的仇恨,统治高层让战争恶化并将它变成了种族灭绝。我们难以应对。我们发现自己面对的既定事实,就是不得不去完成任务。当种族灭绝行动从基加利突然蔓延而至,我没有退缩一步。我想,如果统治当局的选择是这样,那我没有理由推辞。”他这样表达当时的热情。

在1998年尼亚马塔法庭受审时,他也同样拒不承认自己的罪行。他认为自己没有责任,只是遵守集体的规定,做了“当时认为正确的事情”。接受哈茨菲尔德的访谈时,他没有丝毫悔意或羞愧,更加没有对受害者的同情。他甚至认为自己的受审只是倒霉地承担了后果,因为他是个行动派,而其他逃脱审判的人都是光想不做的人。

约瑟夫-德西雷当然不是无辜的。当所有人都在仇恨的口号下,顺从地执行着来自更高一级的命令,甚至连消极抵抗都不曾想过,恶的平庸性也就随之蔓延。

05.

如何成为一名“合格”的刽子手?

是什么给卢旺达大屠杀提供了肥沃的土壤?是那份从历史中扒下来的种族灭绝的“优良配方”——前殖民地时期的不平等;“含米特神话”的意识形态基础;欧洲殖民者的“双重殖民主义”;多次权力更迭导致的矛盾激化;胡图族总统哈比亚利马纳的仇恨政治;“胡图力量”的极端主义宣传……等等。

又是什么激发了胡图族平民挥刀砍向图西族的屠杀行为?换个角度说,当一切客观条件都已就位,作为普通人,还需要哪些“品质”才能成为一个“合格”的刽子手?答案是,并不需要什么特别的品质。耶路撒冷的艾希曼,或卢旺达的约瑟夫-德西雷以及无数“胡图力量”的成员,其实都是普通人。

首先,因为是普通人,所以对于当权者灌输的一切观念与命令,他们的第一反应是敬畏与信服,最终还会予以顺从的接受,哪怕其中充斥着的是残暴或冷漠。恶的平庸性,就是恶泯灭了思维的能力。他们或许不敢反抗或者质疑“权威”的力量,于是不得不放弃独立反思的能力,像遵守其他正常的命令与规定那样,将自己献身于一具庞大的官僚机器,变成一枚使其正常运转的螺丝。《向您告知》中,一位幸存者回忆起那些放任自己杀人的胡图族时说:“在卢旺达的历史上,每个人都服从权威。……你找一群贫穷无知的人,给他们一些武器,然后说:‘这是你的了,去杀吧。’他们就会服从。”

其次,无论投身什么事情,绝大多数人总是希望通过自己的努力使其“变好”。因此,当投身于大屠杀时,“上进心”与“学习能力”就能在行动中凸显出作用。被卢旺达人称为大屠杀的“始作俑者”的那些人知道,当所有人都有罪,那就没有人有罪。为了鼓动大量的弱者去干坏事,就有必要找到良好的驱动力——仇恨与权力。但仇恨本质是消极的,权力则是积极的。就像很多刽子手在屠杀中日益表现出的贪婪——一开始只是为了执行任务而杀人,后来行为逐渐升级,因为体会到了抢劫、强奸、过度杀人带来的满足感。

同样地,每个人都有克服障碍和困难的能力,和不给团队“拖后腿”的觉悟:因此即便是作为刽子手,他们也不能总是偷懒去酒馆喝个酩酊大醉,然后导致几个漏网之鱼逃走;不能总是心怀怜悯,否则就面临被当成同谋的危险。

最后,人类所拥有的情感与自我保护机制,能让刽子手们在犯下不可思议的罪行之后,仍然免于受悔恨与自责之苦。哈茨菲尔德采访了里利马监狱中的死刑犯,他们中的绝大多数对于自己曾经的所作所为并无悔恨。悔恨,对于凶手而言是危险的,“他们的记忆捍卫自己的利益,所以记忆弯弯绕绕,让利益避开惩罚的危险。”

所以,在种族灭绝这种匪夷所思的人类浩劫中,拿起屠刀追杀曾经的邻居亲朋,反而不需要——或干脆最好不要有——什么特别的品质,如智识或意志上的过人之处;任何一个普通人,只需要被抛到一片充满仇恨与隔阂的沃土之上,就能成为一名“合格”的刽子手。

推荐书单

反抗“平庸之恶”

《与屠刀为邻》《刚果战争》

《耶路撒冷前的艾希曼》

《向您告知:明天我们一家就要被杀》

《艾希曼在耶路撒冷》

文 | 九筒

配图及封图来源:《浪潮》《汉娜·阿伦特》《卢旺达饭店》

参考资料:

[法]让·哈茨菲尔德《与屠刀为邻:幸存者、刽子手与卢旺达大屠杀的记忆》

[美]菲利普·古雷维奇《向您告知:明天我们一家就要被杀——卢旺达大屠杀纪事》

[美]汉娜·阿伦特《艾希曼在耶路撒冷》《反抗“平庸之恶”》

东腔西调×郑非:“平庸之恶”,离我们有多遥远?

原标题:《普通人,与“平庸之恶”为邻》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司