- +1

【科学普及】大脑如何开启生存斗争

原创 张凡 曹鹏 细胞世界

封面图

物竞天择,适者生存。在漫长的生物进化过程中,“生存斗争”是每个物种适应环境的主要行为方式[1]。

01 天敌来袭:战吗?

我们所生活的星球是如此美丽而又生机勃勃,但具体到生物个体来说,我们和动物朋友们同样每天面对挑战:生存环境瞬息万变,大脑必须根据外界环境刺激以及自身状态的变化随时选择不同程度的、最合适的防御策略[2,3]。比如当北美负鼠在野外遇到天敌——狼,会立刻实施一动不动地“装死”的本能防御行为,让呼吸和心率放缓,体温下降,好躲避被当成一顿美餐的噩运;当小鼠在野外感觉到老鹰俯冲而下,它会逃跑或是静止不动以自保。如果小鼠遭遇蛇的撕咬,则会采取最猛烈的攻击进行反抗。

动物选择什么样的防御行为,取决于周围是否有安全庇护所、可行的逃跑路线、与安全庇护所之间的距离以及危险信号的本质特征等[4]。当危险逼近时,如果周围有窝且存在可行的逃跑路线,动物会倾向于逃跑;但如果所处的位置离窝较远甚至没有窝,动物更倾向于选择静止不动。然而如果所处环境完全不可退,被逼入绝境,甚至已经开始被捕食者撕咬,生死只在顷刻间,动物会更倾向于选择攻击决斗,绝地求生。我们人类在受到侵害时也会出现类似的被动防御行为[5],武松奋起打虎的故事,就很生动地体现了这样一种防御策略。我们也时常在新闻事件中看到,有市民面对严重危及人身安全暴力犯罪时果断采取强有力的正当防卫行为,最终压制住歹徒,保全了自己。

02是什么触发了防守反击

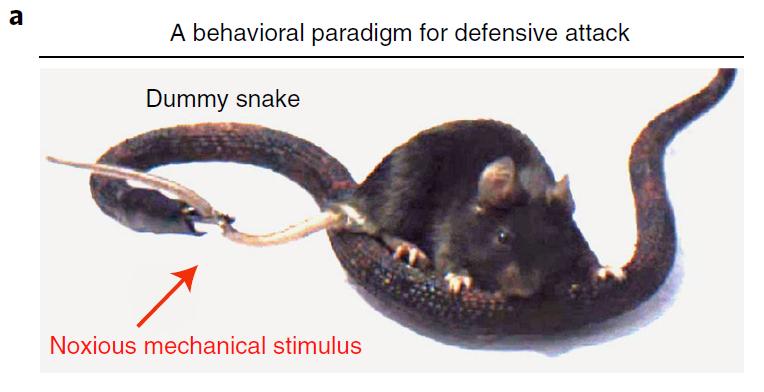

研究发现,物种通常通过感觉系统(例如嗅觉、视觉)将威胁信号传递到中枢特定的防御反应神经环路,进而介导不同的防御反应[6]。防御攻击行为(defensive attack)是猎物对付天敌的最后一道防线。为了探究其中的关键危险信号,我们在实验室建立了“蛇—小鼠”本能防御性攻击行为范式(图1):

图1伤害性机械刺激引发小鼠防御攻击行为行为范式。

首先我们给模型假蛇上涂抹蛇的气味,发现通过提供天敌的嗅觉信息能够诱发小鼠静止不动,但无法诱发小鼠防御攻击行为;随后,我们采用连接鳄鱼夹的仿真蛇“咬”住鼠尾产生伤害性机械刺激,这时小鼠对仿真蛇发动了撕咬的攻击行为。有趣的是,在黑暗环境中小鼠也是这么做的——也就是说,视觉刺激可能并不参与防御攻击行为的触发。由此可以得出结论,伤害性机械刺激导致疼痛是触发防御攻击行为的关键危险刺激。

03 个体“受伤害”时大脑在做什么

大脑是如何感受伤害性机械刺激,并启动防御攻击行为呢?

2018年,Coimbra实验室发现,在“蛇—大鼠”防御性攻击行为范式中,下丘脑前核(AHN脑区)的c-Fos基因表达上调,这预示AHN脑区可能是调控防御攻击行为的关键脑区[7]。随后,我们发现小鼠AHN脑区γ-氨基丁酸GABA能神经元所占比例高约92%。通过光遗传技术特异抑制AHN脑区GABA能(vGAT+ AHN)神经元,能够显著降低由鳄鱼夹“咬”小鼠鼠尾产生伤害性机械刺激所触发的小鼠防御攻击行为。

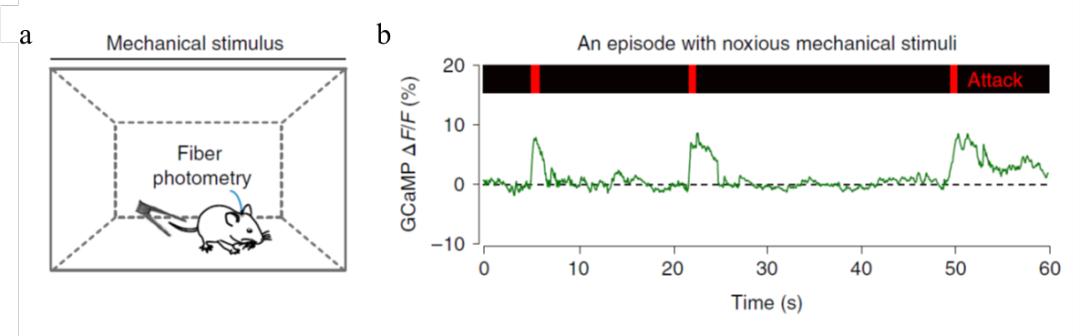

钙成像光纤记录系统观察到自由活动的小鼠在尾部被鳄鱼夹“咬”住后,vGAT+ AHN神经元钙信号出现大幅升高,这预示着伤害性机械机械刺激能够引起vGAT+ AHN神经元激活(图2)。与此同时,我们采用Von Frey纤维丝进行机械刺激测试,发现vGAT+ AHN神经元偏好对侧躯体的伤害性机械刺激,并可以编码不同的机械刺激强度。由此可以证实:vGAT+ AHN神经元是伤害性机械刺激引发的防御攻击行为的充分必要条件。

Fig.2 vGAT+ AHN neurons respond to noxious mechanical stimuli

图2 伤害性机械刺激能够引起vGAT+ AHN神经元钙信号增加

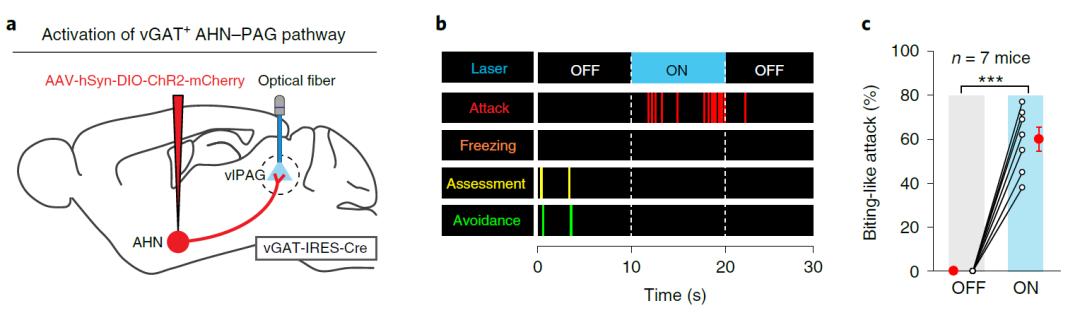

vGAT+ AHN神经元对伤害性机械刺激编码的信息又是来源于何处呢?进一步的研究发现,vlPAG脑区也扮演着重要角色。vGAT+ AHN-vlPAG通路的激活,是伤害性机械刺激导致疼痛触发小鼠防御攻击行为的关键神经环路机制[8](图 3)。

图3 通过光遗传技术,激活vGAT+ AHN–PAG神经通路能够引起防御攻击行为

结语

探索大脑如何应对外界危险刺激意义重大,例如人类精神疾病中就普遍存在对危险信号处理异常现象。在众多相关研究中,下丘脑前核功能的解析尤其有助于加深对痛觉介导防御和自我保护行为中作用的认识和理解,让我们进一步认识人类遭受暴力引发的防卫性攻击行为,了解在面对外界威胁时如何保持心理健康,因此对治疗精神疾病有着十分重要的理论指导意义。毕竟,大脑如此精细准确地开启生存斗争乃是个体生命意志的绝佳体现,是对“生存”本身的礼赞。

作者简介

张 凡 河北医科大学

曹 鹏 北京生命科学研究所

参考文献

1. Wiedenmayer CP. Plasticity of defensive behavior and fear in early development. Neurosci Biobehav Rev 2009, 33(3): 432-441.

2. De Franceschi G, Vivattanasarn T, Saleem AB, Solomon SG. Vision Guides Selection of freeze or flight defense strategies in mice. Curr Biol 2016, 26(16):2150-2154.

3. Yilmaz M, Meister M. Rapid innate defensive responses of mice to looming visual stimuli. Curr Biol 2013, 23(20): 2011-2015.

5. Evans DA,Stempel AV,Vale R,Branco T. Cognitive control of escape behaviour.TrendsCognSci.2019;23(4):334-348.

5. Volchan E, Rocha-Rego V, Bastos AF, Oliveira JM, Franklin C, Gleiser S, Berger W, Souza GGL, Oliveira L, David IA, Erthal FS, Pereira MG, Figueira I. Immobility reactions under threat: A contribution to human defensive cascade and PTSD. Neurosci Biobehav Rev. 2017;76(Pt A):29-38.

6. Tovote P, Esposito MS, Botta P, Chaudun F, Fadok JP, Markovic M, Wolff SB, Ramakrishnan C, Fenno L, Deisseroth K, Herry C, Arber S, Luthi A. Midbrain circuits for defensive behaviour. Nature 2016, 534(7606):206-212.

7. Paschoalin-Maurin T, Dos AT, Falconi-Sobrinho LL, de Freitas RL, Coimbra J, Laure CJ, Coimbra NC. The rodent-versus-wild snake paradigm as a model for studying anxiety- and panic-like behaviors: face, construct and predictive validities. Neuroscience 2018, 369:336-349.

8. Xie Z, Gu H, Huang M, Cheng X, Shang C, Tao T, Li D, Xie Y, Zhao J, Lu W, Zhang Z, Zhan C, Tang Z, Zhang F, Cao P. Mechanically evoked defensive attack is controlled by GABAergic neurons in the anterior hypothalamic nucleus. Nat Neurosci. 2022;25(1):72-85.

特别鸣谢:

中国细胞生物学学会神经细胞生物学分会进行科普审稿

原标题:《【科学普及】大脑如何开启生存斗争》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司