- +1

BAM专稿|沈奇岚:感性对话,希望修复一点感受力

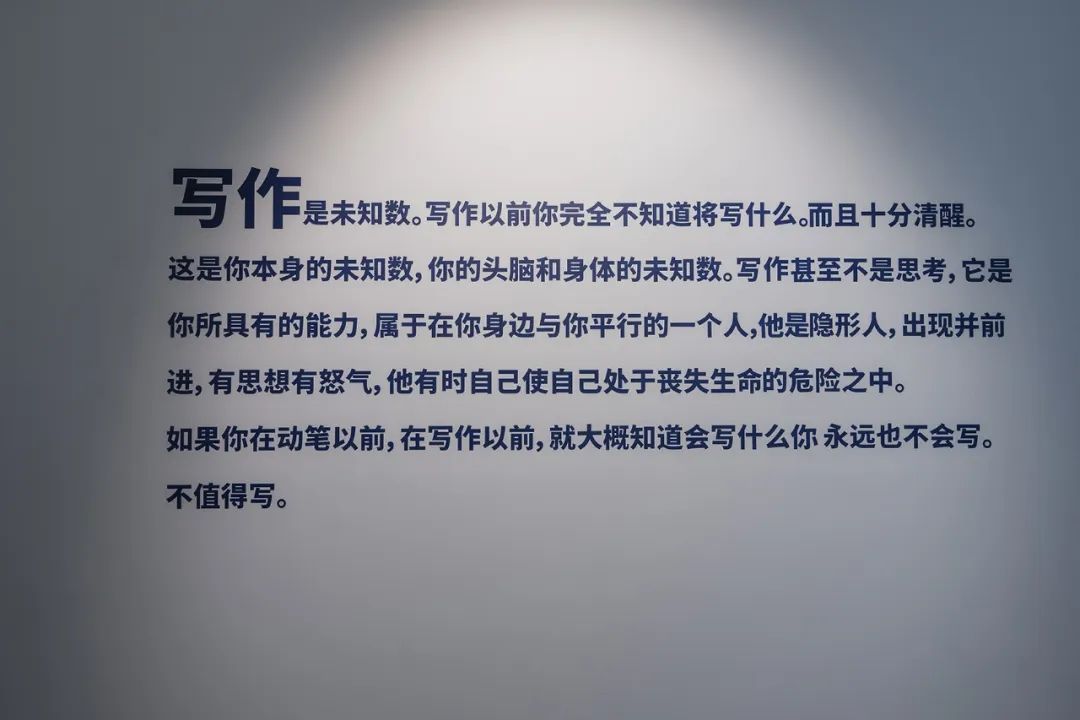

在法国作家、电影编导杜拉斯的笔下,破碎的、无序的情节常常被淡化到几乎没有。平淡简单,甚至以寥寥几句便可概括的情节,却以电影化的手法,营造出某种情绪和气氛,赋予貌似残缺、不连续的画面以内在的流畅。极浓的情感饱和度转化为简约抽象却含蓄深沉的文本,成为贯穿杜拉斯文学创作的关键线索。

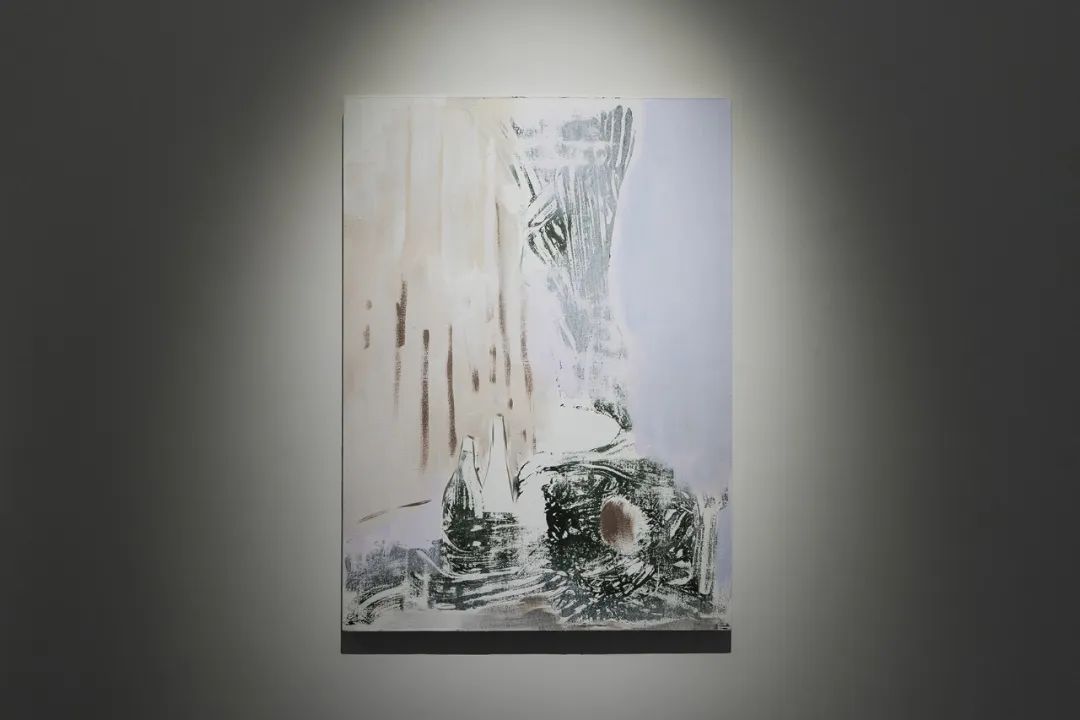

展览现场|《感性对话》(Un dialogue avec la sensibilité — Écriture, Désir, Amour)

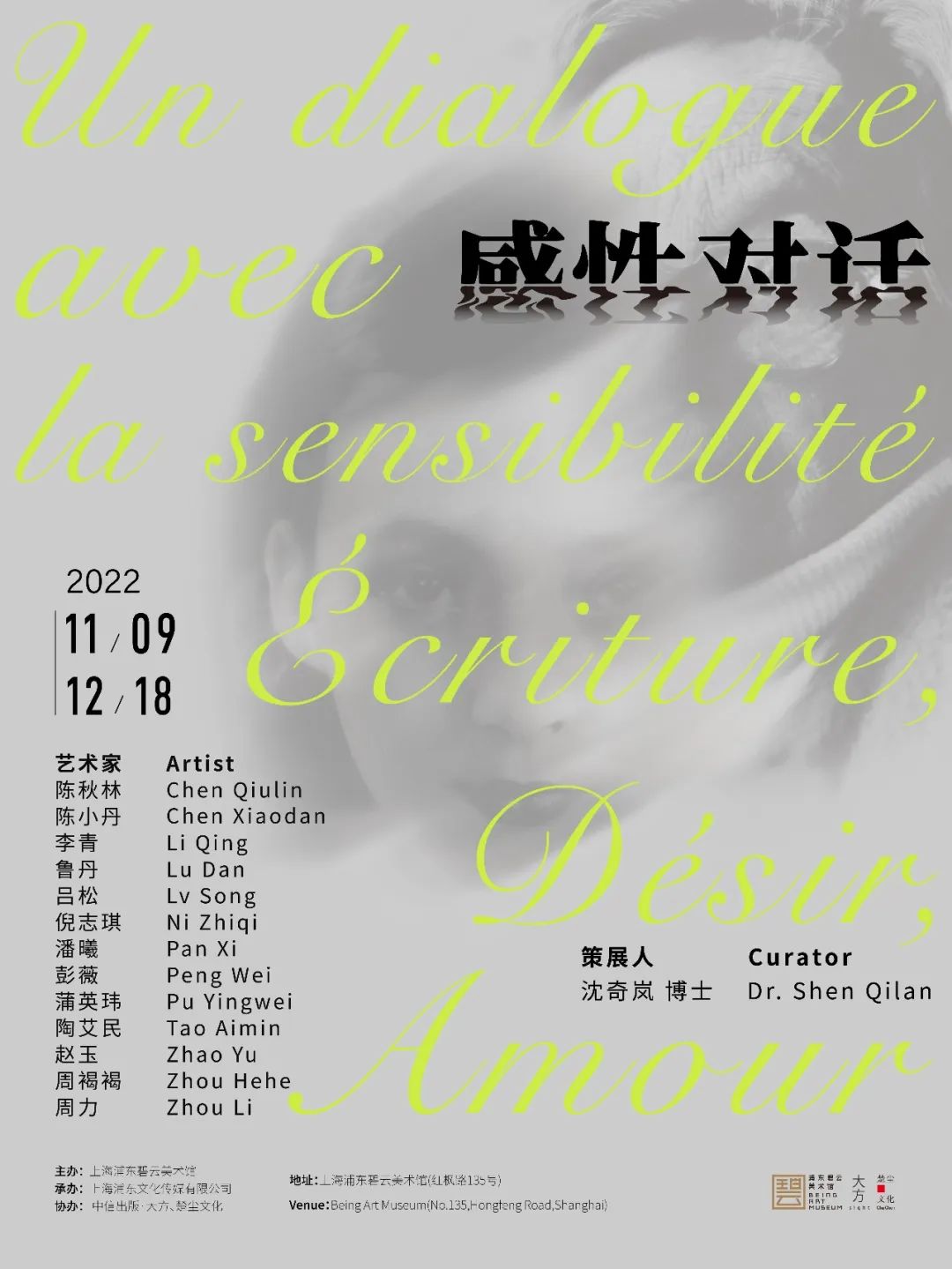

受杜拉斯的启发,作家、文化学者沈奇岚在上海浦东碧云美术馆策划了“感性对话”群展。十三位艺术家以“感性”为轴心,以兼具思想与感性的作品,表达人们那多面复杂又时刻流动的感性。在展览中,杜拉斯的小说文本呈现在展墙上,以“第十四位艺术家”(沈奇岚语)的身份参与到展览之中。参展的十三位艺术家分别为陈秋林、陈小丹、李青、鲁丹、吕松、倪志琪、潘曦、彭薇、蒲英玮、陶艾民、赵玉、周褐褐、周力。

展览现场|《感性对话》(Un dialogue avec la sensibilité — Écriture, Désir, Amour)

在展览策划最初,沈奇岚本想以杜拉斯小说文本中的九个关键词为题眼,在艺术范围内寻找对应。“后来发现,每一位艺术家的感性都有不同的样态,完全无法一一对应。但这也形成了这次展览中很有意思的一点,感性形态是那么的丰富和独特,每个人都可以去寻找属于自己的感性。”

展览现场|《感性对话》(Un dialogue avec la sensibilité — Écriture, Désir, Amour)

沈奇岚将展览分为两条线索:“在时间之中的感性流淌”,及“对生命的感性书写”。一条线索指向感性本身,而另一条线索指向人的生命存在。在今日互联网和科技已经入侵身体改造、文化视野等诸多领域,人性被精准切割和操控的时代,感性及感性切入的生命世界,将为人们带来柔软而坚韧的力量。正如沈奇岚所说“希望大家能在展览中修复一些感受力”。

展览现场|《感性对话》(Un dialogue avec la sensibilité — Écriture, Désir, Amour)

值得一提的是,“感性对话”不仅展出作品,也包括了关于“对话”的行动。上海浦东碧云美术馆携手本次展览合作方中信出版·大方和楚尘文化,将举办多场活动与讲座,共读文学和哲学作品,话题包括了对法国文学和杜拉斯的解读,文学和电影的碰撞与火花,哲学和文学在艺术中的共振。这也同时开创了国内重要美术馆和出版社携手共创艺术人文展览的合作方式。

那么,如何解读这样一份富有生产性的感性力量,又如何更好地理解这场展览?针对这些问题,我们展开和沈奇岚的对话。

李:雅昌艺术网 李家丽

沈:策展人、作家、文化学者沈奇岚

沈奇岚

李:这次的展览主题是“感性对话”。其实在提到“感性”一词时,我的第一感觉是无法被定性,甚至无法被描述得十分清楚。我很好奇,您如何看待“感性”一词?我们应该如何通过这十三位艺术家的作品理解这一主题?

沈:虽然我是哲学博士,也喜欢有思辨和观点的展览,但在这个展览中,我并非是为“感性”这个词找到很多注脚,也不想通过艺术家的作品来证明我的观点,我希望能让十三位艺术家和一个感性系统产生对话。

整个展览的思想来源之一是法国作家杜拉斯,她的作品中有很多感性的角度,而且她可以将这种感性因素转化为语言和文字,形成文学作品。策展的开始,我找到了杜拉斯小说文本中的九个关键词,以此为出发点,和艺术家沟通和他们有共鸣的生命议题、选择展品。但是在展品选好后,我发现这十三位艺术家的作品可以生成一种新的关于感性的面貌,也就是展览呈现出的状态。同杜拉斯相同的是,这十三位艺术家都是可以通过作品把饱满的感性思维带给观众的艺术家,只是呈现方式和杜拉斯有所不同。

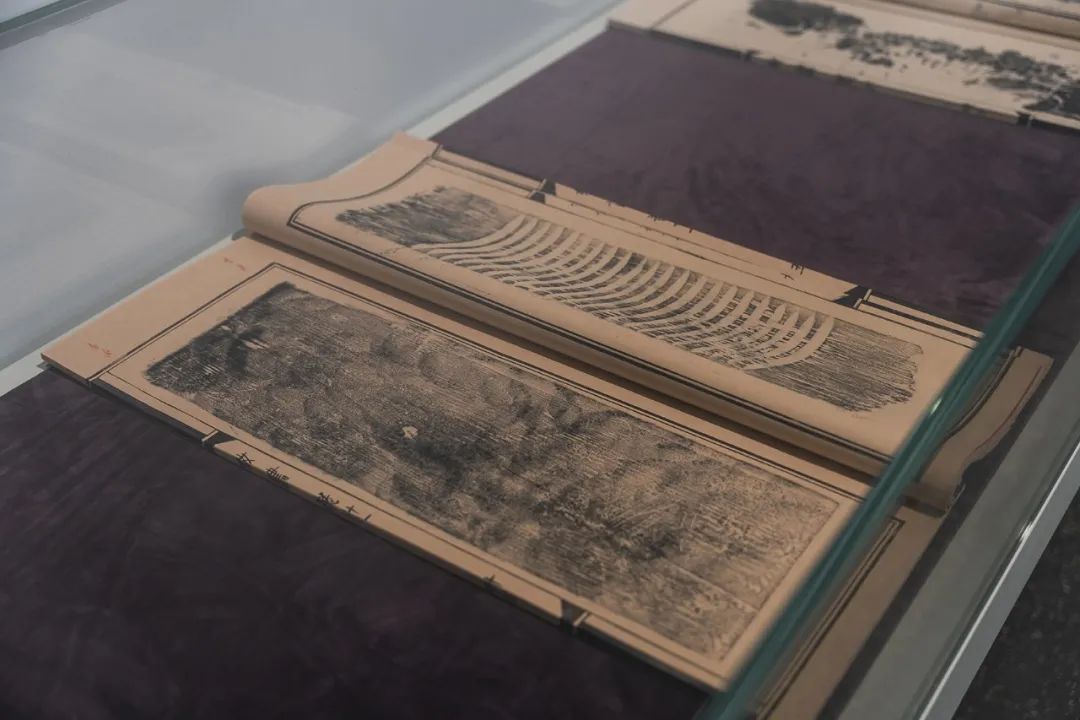

展览现场|李青,《窗棂诗稿》

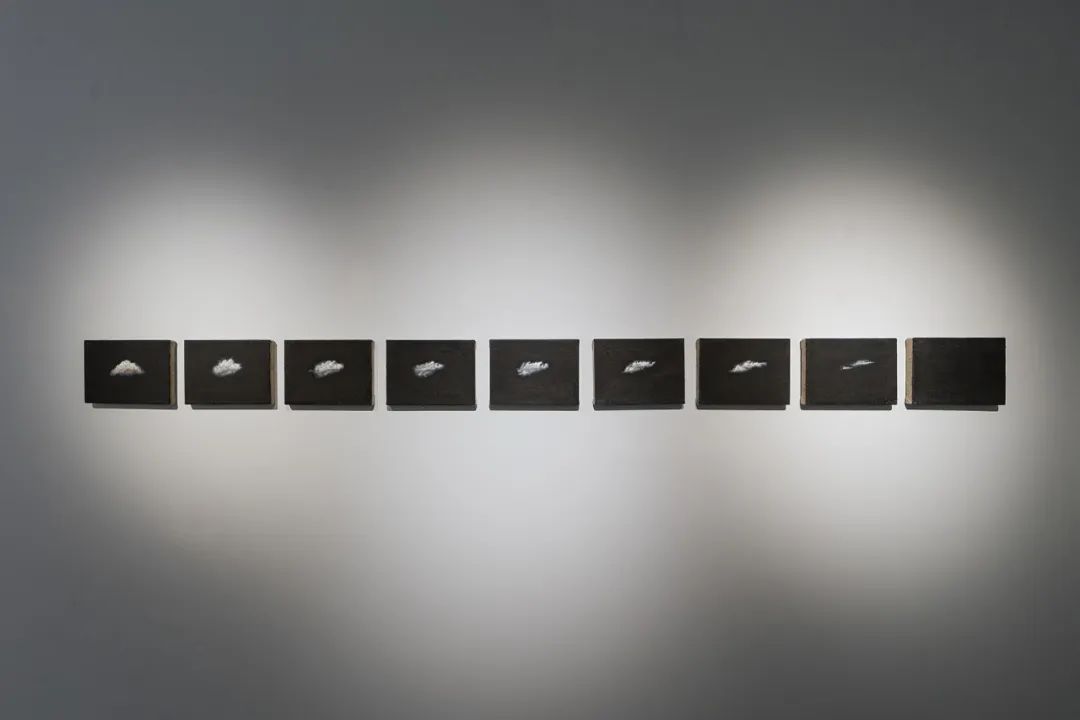

展览现场|鲁丹,《一朵云》

李:那艺术家是如何遴选出来的?毕竟拥有饱满情感的艺术家不在少数。

沈:我希望呈现的艺术家并不仅仅是感受型的,而是感性和思考能力都十分卓越,并能将其结晶为一件作品。事实上,我认为这个展览的参展艺术家不应该被归纳,而是应当被演绎。虽然我知道理性指向的是归纳,但有时候我们要去抵抗一下这个“归纳”的力量。包含杜拉斯在内的十四位艺术家有十四种演绎方式,因为感性是多样的、丰富的。每个人的生命经验也都是丰富的,要在演绎中获得丰富性。

潘曦,《阿里阿德涅之线-II》图片由艺术家提供

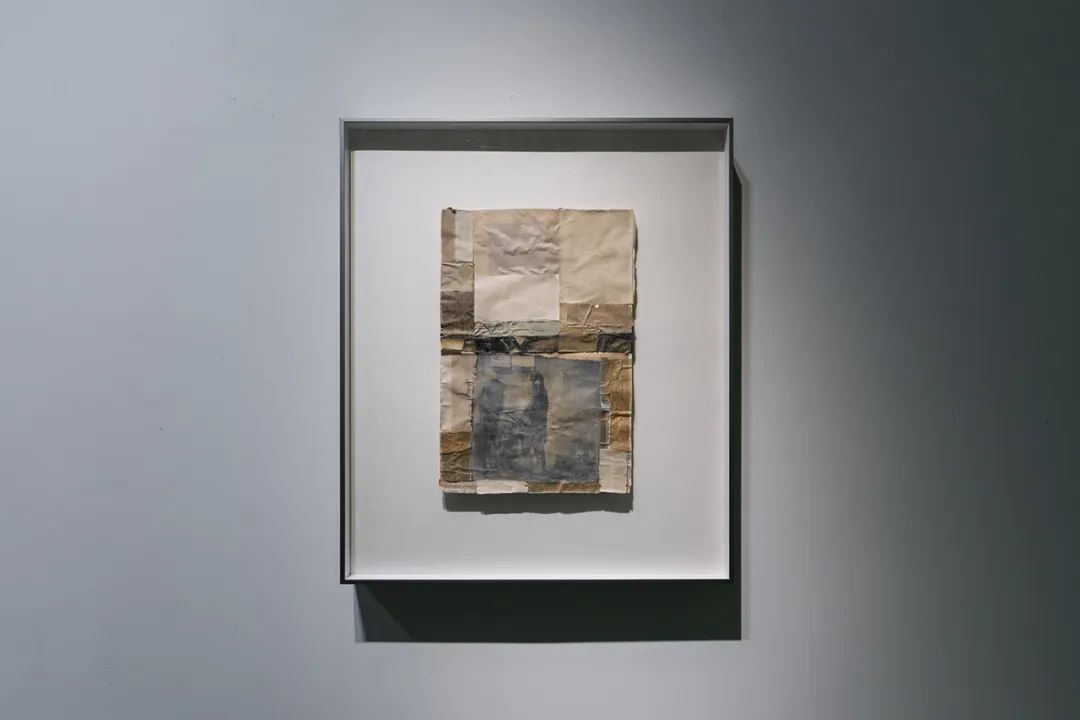

展览现场|陶艾民,《女书》

李:您刚刚谈到杜拉斯是此次展览的第十四位艺术家。世界范围内的作家很多,为什么是杜拉斯给了您灵感?

沈:今年4月份,中信出版社出版了杜拉斯的传记,邀请我参加了一次文学对谈,借此机会重读了她的书,再一次阅读带来新的感受。我认为她是一个很难得的、集多重复杂矛盾因素于一身的创造型作家。杜拉斯很痛苦,有过很多段爱情,有巨大的创作能量,创作过很多书、电影;她很有激情,参加过很多运动,同时又对很多东西保持自己的距离;她是一个不完美的人,却会让人很好奇要去看看这个人的精神人生,她就是这样一个存在。简而言之,她足够复杂、丰富、矛盾,可以在她身上找到很多和艺术家相互契合的因素。

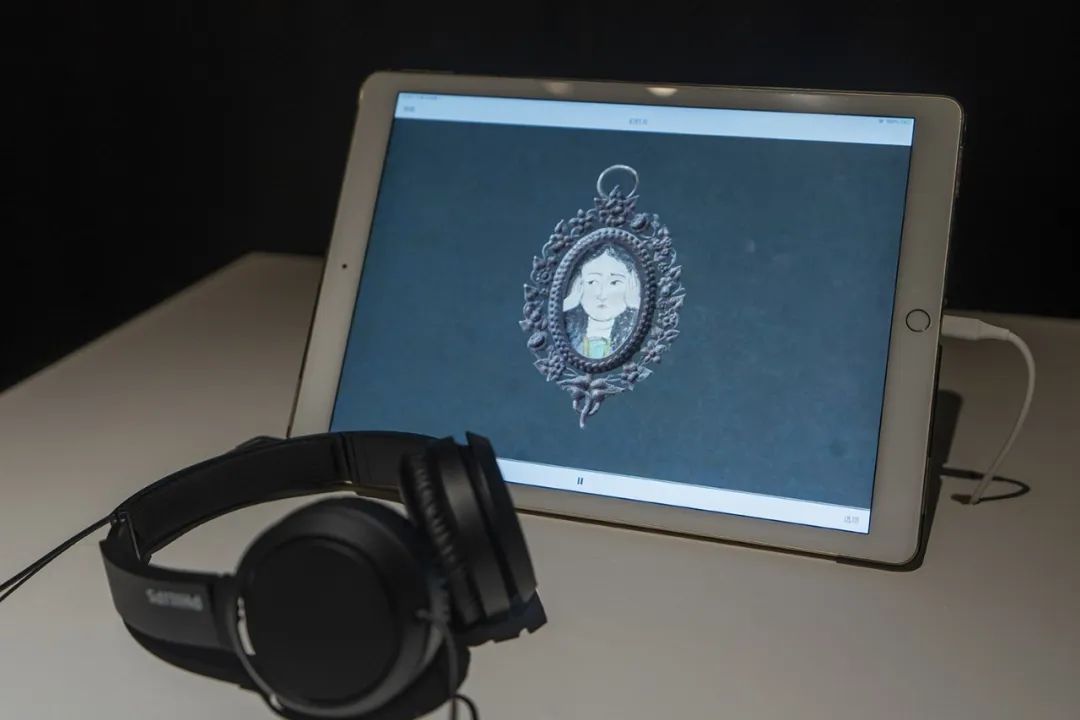

展览现场|彭薇,《我们都需要故事》

李:今天更多人可能还是更熟悉她的《情人》。

沈:的确,人们熟知《情人》,但《情人》不能概括她的丰富性。比如她和她母亲一辈子都处在角力的状态。她的母亲溺爱长子,一直在剥削杜拉斯。但她还是一直爱自己的母亲,也一直在消化这样的母女关系。她的小说《抵挡太平洋的堤坝》讲述了母亲用父亲的抚恤金在当时的法属殖民地购置田地,但田地每年都会被海水倒灌,颗粒无收,而母亲仍旧会号召村里人建筑堤坝的故事。这部小说获了奖,我们得以看到世界上有那么多人徒劳去做愚公移山式的事情。

二战时,她的丈夫被抓到集中营差点去世,后来法国战胜纳粹,丈夫归国,但已经瘦到皮包骨头。她就一点点喂他食物,每天精心照料他,整个过程非常漫长。这部小说让人头皮发麻,她没有描写战争,但就是透过劫后余生的视角,人们得以通过感性感受到战争的残酷。后来她和丈夫虽然离婚了,但一直都是好朋友。杜拉斯太厉害了。

展览现场|周力,《线-致永恒》

李:我在展览现场也看到展墙上呈现了杜拉斯的一些小说文本。这些文本如何选择,它们和作品之间形成什么样的关系?

沈:这些文本是和写作相关的,关于孤独、爱、欲望、感情。策展和哲学思考常常强调“问题意识”,会提出:你在思考什么问题?你的处境是什么?比如杜拉斯和艺术家们都会思考痛苦,他们都会在思考之后创作作品,从这个意义上来说,这些文本和艺术品之间也是对话的关系。

展览现场|吕松,《Amos's Temple-15》

李:无论是杜拉斯,还是此次展览的十三位艺术家,都是围绕“感性”展开对话。感性是一个很难用语言去描述或阐释的概念,是一种说不清的东西。围绕这样一个主题策划展览,您面临哪些问题?

沈:我想找到感性的多样性。你谈到的“说不清”其实是一个特别好的概念。我们总觉得,凡是“说得清”的都可以归给理性,但是我们的生命中大部分都是说不清的,可以归给感性。

有些哲学理论说感性是初级的,那可能是在近代、现代时期;但是到了当代,我们要重新尊重人的感性,情绪和感情是很重要的,要重新召回感性。艺术家和作家都是具有强大感性力量的人,他们能示范如何用感性去表达、感受世界。可以说这次我们邀请的十三位艺术家,他们在示范他们的感性方式,希望这能鼓舞观众,让观众也能够找到感性的力量。

尤其在当下这个世界,很多事情用理性去理解是不够的,需要用感性去消化,而这种消化需要很强大的情感。比如你有负面的情绪怎么办?需要用感性去理解、接纳和转化,将这样的情绪流变为一种创作,就像杜拉斯她能示范如何将痛苦结晶为作品,这是一种很积极的示范。感性是一种心灵和身体的能力,它是一种触动。

展览现场|倪志琪,《书上的记忆》系列之“巴黎”

展览现场|陶艾民,《秘扇》

李:所以这不单单是一个常规的艺术展览,而是需要观众调动生命体验去感受。

沈:这是一个文学性很强的展览,期待观众的深度阅读。但这种阅读不是阅读文字,而是阅读这个艺术家如何用艺术去书写他的生命体验。这种书写有时是以摄影的方式,有时是以影像的方式,有时是以绘画的方式。

李:也就是说,文学性和绘画性的结合,也是此次参展艺术家的共性之一。

沈:是的,这很重要。比如这次展出了周力的《手稿》,自画像的画面的线条很简洁,很温柔,呈现出一个女性对自己的认知,不是美美的自拍照,而是她心中的自我。和周力《自画像》同时展出的,是李青的《互毁而同一的像·画魂》,画面有一种时空映照的感觉。这两件作品并置展出,呈现了女性的自我凝视和男性观看的差异。李青的这件作品描绘的是潘玉良的自画像,左上角有一小幅肖像是巩俐。潘玉良曾经画过自画像,而巩俐又曾经扮演过潘玉良,因此这其中有很复杂有趣的互文关系,她们放在一起在某种程度上也显示了女性形象的流变。

展览现场|李青,《互毁而同一的像·画魂》

李:在人们普遍的概念中,绘画仍属于视觉语境。为什么要在这样的视觉艺术中,策划一个偏重文学性的展览?

沈:我想再强调一下感性的重要性。视觉当然是重要的,但视觉背后是心灵,人本质上是心灵的动物。视网膜是信息通过的地方,这些信息是撩拨你?占有你?还是激发你?声光电的视觉效果会占有人的感官,但视觉信息离开之后精神层面可能是空的,我希望这个展览在通过视网膜之后,能给人留下丰富的内容。

李:这很容易引发一个话题,那就是感性和审美的关系。您如何看待这两者之间的关系?

沈:审美这个词aesthetic,本质上并不是美,而是感受。可以审美,可以审丑,也可以审很多其他感受,其实是一种感受力。但在这个时代,感受力是受损的。如果你问这个展览更深层次的目的,我是希望能够修复一点人们的感受力,至少艺术家们示范了他们如何去感知这个世界,感性地表达自己。

李:谢谢您。

图片拍摄|崔鋆俊 章丛欣

文章转载自雅昌艺术网

正在展出☟

票价

单人50元、双人75元、优惠25元

全馆通票,看展请提前「入馆预约」

识别二维码

进行购票

展览|《感性对话》(Un dialogue avec la sensibilité — Écriture, Désir, Amour)

展期|2022年11月9日-12月18日

地点|碧云美术馆1、3号展厅

策展|沈奇岚博士

协办|中信出版·大方、楚尘文化

参展艺术家|(按姓氏拼音首字母排序)陈秋林、陈小丹、李青、鲁丹、吕松、倪志琪 、潘曦、彭薇、蒲英玮、陶艾民、赵玉、周褐褐、周力

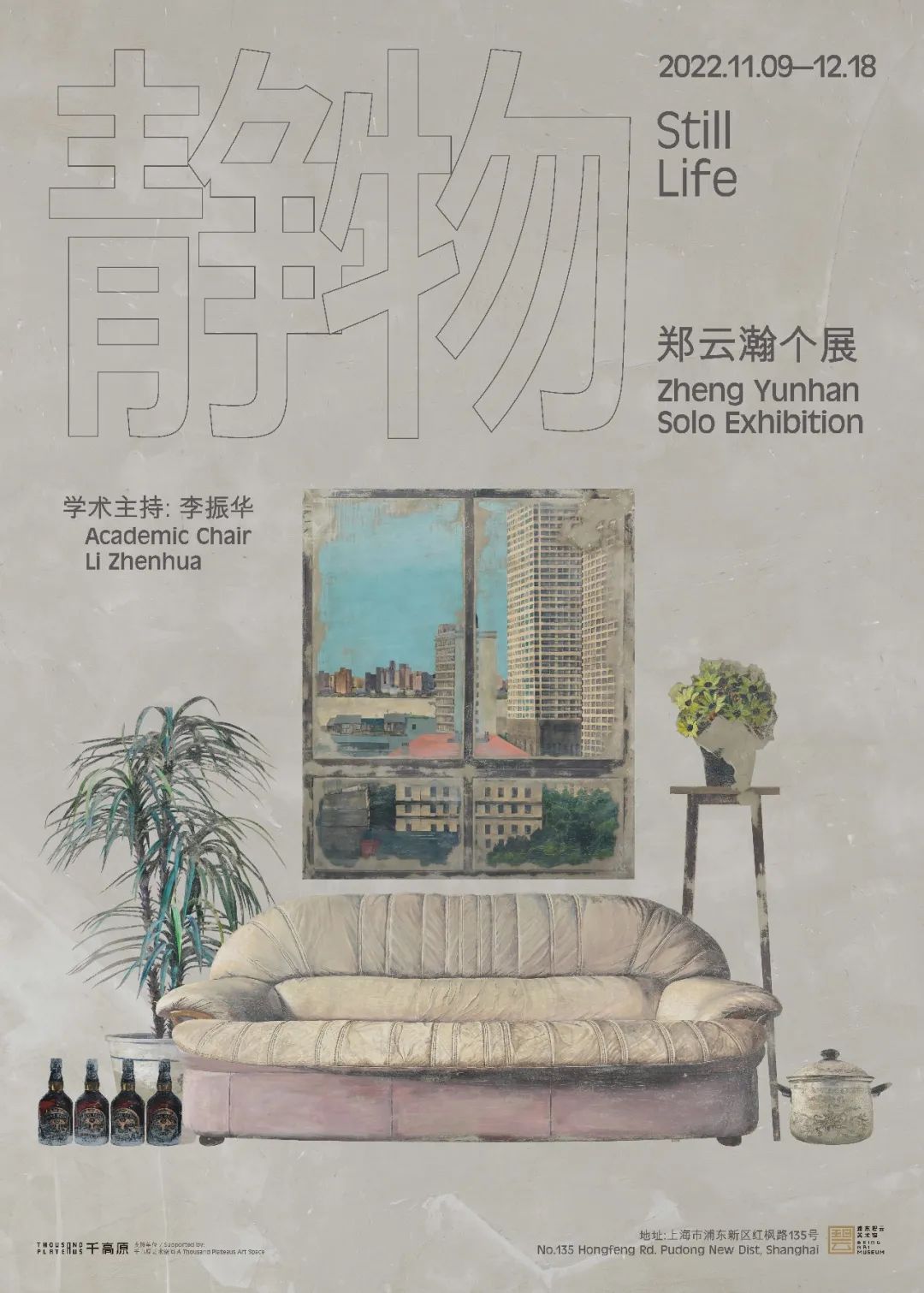

展览|《静物 Still Life》——郑云瀚个展

展期|2022年11月9日-12月18日

地点|碧云美术馆2号展厅

学术主持|李振华

支持单位|千高原艺术空间

请仔细阅读

参观须知

1、入馆观众(包括老年人、儿童)均需实名制预约。观众可通过[碧云BAM]公众号“了解更多-入馆预约”功能、乐游上海公众号“文旅一码游”小程序实现预约。每个订单最多预约5人,每张身份证件每日限约1次。请观众按照预约日期来馆参观,错过预约日期的请重新预约新的参观时间。

2、参观需预约,并持72小时内(从采样时间算起)核酸检测阴性证明。参观当日请您出示预约界面,并扫场所码,完成健康核验一体机“数字哨兵”核验,核验成功方可入馆,遵循“预约-扫场所码/数字哨兵核验 - 安检 - 限流 - 全程佩戴口罩”的安全规定,有序进馆。如有随申码或核酸检测证明不符合要求、发热(≥37.3℃)、咳嗽、气促等异常现象,将谢绝入馆参观。建议参观同行人至少有一位携带使用智能手机。

*未成年人、60周岁以上(含60周岁)老年人、残障人士等特殊群体可持离线“随申码”及身份证或亲属随申码,核验健康状态,如无异常,则可入馆。

3、美术馆实行限流管控制,每日参观接待量不超过最大承载量的50%。参观时请您全程规范佩戴口罩,同时与他人保持1米以上社交距离,避免聚集。当馆内人员密度较大时,馆方将进行限流疏导。

4、本馆暂不接受团队预约,暂停人工导览等服务。

5、如有疑问请添加人工客服号:beingartmuseum

关于我们

BEING ART MUSEUM

上海浦东碧云美术馆是浦东新区人民政府立项兴建的第一所集收藏、研究展览、审美教育、文化交流、公众服务于一体的公立美术馆。于2022年成为上海美术馆协会理事单位,坐落于上海市浦东新区金桥碧云国际社区的黄金位置,总建筑面积约为5100平方米,其中展览面积约1900平方米、三楼两个露台花园,并包含一个近400平方米的恒温恒湿地下作品仓储空间,致力于打造以「新海派」文化为核心的「新美术馆」空间。

原标题:《BAM 专稿|沈奇岚:感性对话 希望修复一点感受力》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司