- +1

“网盘导演”魏丹:用苦难与世界连接

全文共2621个字,阅读大约需要4分钟

10月底,魏丹写下长文,公开众筹资金拍摄新片《永恒之日》。这是他继8月份在网上公开纪录片《方舟》资源以来,又一次进入大众视野。

2020年,蒋能杰将自己拍摄了十年的纪录片《矿民、马夫、尘肺病》以给网友发送网盘链接的方式“独立发行”。为此,纪录片行业有了一个新词 “网盘导演”。

作为初代“网盘导演”的蒋能杰,他很喜欢魏丹的作品,觉得魏丹是“少有的比较有思想、有良知的影像创作者”。

《方舟》是魏丹在2020年初疫情初期拍摄的一部纪录长片,他以极为克制的视角记录了姥姥的最后时刻。

《方舟》在2020和2021年先后入选阿姆斯特丹国际纪录片电影节“Luminous”单元、慕尼黑国际纪录片电影节主竞赛单元、全州国际电影节等多个国际重量级影展。

无论是声名大噪的《方舟》,还是第一部作品《母腹之外》,以及正在筹拍的《永恒之日》,魏丹的作品无不传递着作者亲历的个体经验,而苦难的经历之下却又蕴藏着生生不息的爱与力量。他不断自省,用自身的体验与世界连接,尝试回答。

以下是他的口述,部分内容引自公开资料。

记者丨张永奇 刘钰洁 毛奕文

编辑丨YQ

01私影像

2020年初,疫情刚开始,常年瘫痪的姥姥因为肠梗阻进了医院,这次住院比此前任何一次都要棘手。

我老家在山西朔州,一座百多万人口的小城。对于姥姥的病情,医院已无能为力,医生一直劝我们早点把姥姥接回家,并发下死亡宣判:“随时可能就没了。”这是我第一次直面家人濒临死亡的时刻。

▲《方舟》海报图

姥姥躺在病床上,身体被各种各样的管子插满。她没有办法说话,只能发出低沉的哀鸣。我无能为力,只好坐在床沿,轻抚姥姥枯槁的手。

我时常认为姥姥如我半个母亲。在我出生不久我便被爸妈寄养在乡下姥姥家,那种感情无需赘言。大概在疫情暴发的几周之后,我决定用影像留住姥姥最后的时光。

对我自己来说,私影像的一个优势就是节省了很多沟通成本和信任问题,而且可以将镜头对被拍摄者的影响降至最低。拍摄的过程中,我希望《方舟》在最大程度上忠于“事实”,忠于我的良心。

还记得姥姥麻醉过后,戴着呼吸罩痛苦地呻吟着,伴随微弱疲惫地喘息,呼吸罩上的水雾像心脏一样在一呼一吸之间律动着。护士轻轻地拍着姥姥的肩膀,不停地喊着她的名字:“张秀花,张秀花……”

▲《方舟》剧照 家人们围在姥姥病床边

我拿着手机的双手忍不住地颤抖。不断地纠结该不该继续拍下去,身份在创作者和家庭成员之间不断切换,好几次放下手机,又拿起来。

作为一个创作者,我需要保持冷静和理性,作为一名家庭成员,自然会背负更多的道德争议。不过我始终认为追求人类命运与真理的意识永远不会和道德理想相对立。

在我公开《方舟》的资源后,有观众私信我,大骂我是一个冷血的畜生。但我并不觉得在姥姥痛苦的时候选择不去记录就能赢得尊重。正视苦难,去直面当下,它同样是一件很有意义的事情。

在某种程度上,拍自己和拍别人本质是一样的,人不可能脱离社会独立存在于一个空荡荡的世界。病房里沉重的喘息,儿女的哭泣,病人无助的眼泪,惨白的灯光,死亡等等,这些想必是每个家庭都会面对的场景。

我希望通过这些影像,能够让观众从中或多或少地与自身的经验相联,即便信号微弱,它仍然可以像血管一样搏动着,以印证人类的共同处境。

02野生导演

说起电影,我也是半路起家。我在一所美术学校度过了初高中,大学去了动画专业,我认为动画和电影还接近点。

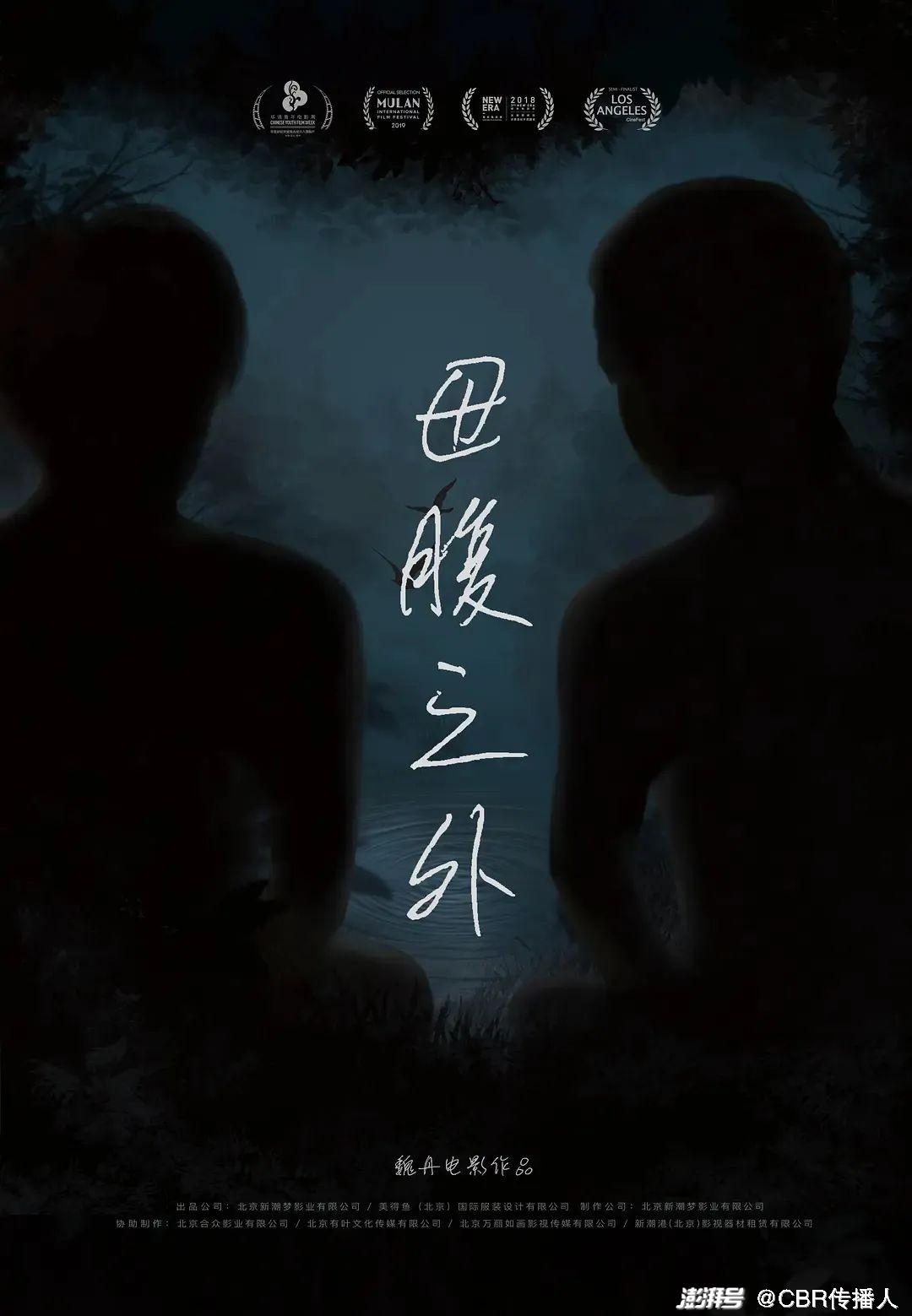

在美术学校读高中那会儿,每周五晚,老师都会定点放映一些经典艺术电影。那个时候我就萌生了想要拍电影的想法,但到了大二我才最终决定转型。在图书馆自学了一年后,便辍学在校外成立了工作室。直到2018年创作了我的第一部剧情片《母腹之外》。

▲《母腹之外》海报图

《母腹之外》的剧情原型也是我的家庭。望子成龙的严苛教育、缺乏关怀的家庭环境,影片中的哥哥成为了中国式教育的牺牲品。《母腹之外》就是围绕“我”与哥哥的一段生活而展开。

影片中的哥哥患有躁郁症,随时可能因为一个眼神或者是一句话而爆发,摔东西甚至伤人。母亲带着儿子四处求医却不见好转,有医生甚至将他的症状归结于“失了魂。”

▲《母腹之外》剧照 影片中的哥哥患有躁郁症,正在医院接受治疗

当初在拍摄《母腹之外》时,我有意选择肩扛摄影机来进行拍摄,采用一种纪实手法去拍虚构题材,为了最大化增强临场感和代入感。

我更想传达的是一种感受,一种生活的状态,它可能是生活中一些看似无意义的瞬间,是在拍摄的那一刻我下意识想要捕捉的东西,这些对电影来说都是最重要的部分。

回到《方舟》 ,我采用了1:1的画幅比例。方形画面限制了一定的观看视角,呈现一种肖像感,加深了影片关于生死、疾病、医疗等问题的严肃表达,这契合《方舟》对生活中苦难的沉重发问。

▲《方舟》以1:1的画幅比例呈现

到了《方舟》后半段,姥姥去世,家人围在姥姥遗体身边争论送葬方式,画幅由1:1缓缓展开变成1.85:1,那是属于影片的“高光”时刻,家庭由此进入了一种更深刻的对立。那一刻,你可以说它荒诞或戏剧,同时也是希望观众跟随展开的画面进入一种新的体验和状态里。

我并不希望我创作的影片能够三言两语就被概括主题是什么。在我看来,感受电影是第一位,解读电影永远是第二位。

在创作的影片里,我并没有刻意去突出我最想要表达的是什么,这些需要观众自己去慢慢感受。

03生存之下

最近几年,不少电影节都因疫情取消或推迟,还有一些转移到线上。抵达不了现场就意味着我没有办法认识更多的投资人、制片方。而找不到投资,独立电影便举步维艰。

如何去平衡创作和生活是每个独立影像创作者都需要面对的问题。

就我个人而言,目前我的创作更多围绕我的家庭、信仰生活,希望呈现我的精神理想和对永恒真理的追寻。

《母腹之外》始终没能通过审查,原因是基调压抑,不适合公开。

在我选择公开《方舟》资源后,有人说你们做独立电影应该是很高大上的东西,不应该这么卑微。但我认为电影总归没那么重要,人要承认自己的有限,在苦难与真理面前,没有什么是值得骄傲的。

前段时间我竭力推广《方舟》。在豆瓣一条一条的私信,蹲守发资源。微博被限流、豆瓣被删贴,很多朋友因此知道了我。一部电影若不能抵达观众,缺乏交互理解,它自身便失去了存在的意义。

独立电影还有很长的路要走,依然会困难重重,并且我认为会持续相当长的一段时间。但在任何时候,自救都值得被尊重,主动出击对当下电影人来说非常重要,不然又能指望谁来帮助?

《方舟》前段时间在全国各地展映多了一些,有更多人知道了我。但更重要的是这种探索让我结识了更多的朋友,大家以足够的宽容和善意,使我有了更多的勇气继续书写影像之路。

这次筹拍新的独立纪录长片《永恒之日》,我依旧将镜头对准自己和我的家人,那些熟悉又疏离的日常,关于记忆与当下,恩典与自由,以此书写一段真切的生活影像,亦是一次对隐秘过往的忏悔。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司