- +1

北大论坛聚焦《千里江山图》①:何为历史与艺术史的真实

5月5日-6日,正值北京大学建校120周年之际,北京大学艺术学院举办了“跨千年时空看《千里江山图》——何为历史与艺术史的真实?”人文论坛。

被认为是北宋王希孟所作的《千里江山图》前些年曾多次展出,但影响均远不及去年秋季的展出,观众为观看此作每天排队多达三个小时以上。与此同时,学术界与大众对此空前热烈地展开了讨论,在中国美术研究史中十分罕见。澎湃新闻(www.thepaper.cn)注意到,此次由北大主持的论坛,与以往不同的是,也邀请了一些观点针锋相对的学者,专家学者们围绕王希孟《千里江山图》上面的题跋、印章、画面内容,青绿颜料的使用分析,青绿山水与水墨画的发展,以及《千里江山图》的象征意义与背后所包含的人文思想等方面展开了讨论。

“澎湃新闻·古代艺术”近期还将全文刊发故宫博物院余辉先生通过最新检测对《千里江山图》修补部分、绢本质地、残印、跋文受损原因等的发言,以及质疑《千里江山图》为赝品的曹星原女士的发言实录。同时将分多期刊发论坛发言实录。

正如此次论坛的组织者北大教授李松所言:“不同观点的交锋使大家都受益。犀利的质疑带来学术的激情,缜密的辨析成就学术的深度。同时,我们也需要开阔的视野和方法论层面的反思,它显示出超越的学者眼光。”

犀利的质疑带来学术的激情,缜密的辨析成就学术的深度

彭锋(北大艺术学院副院长):北大是号称是很多研究的发源地,比如马克思主义传播的发源地,也是绘画或者是书画的一个研究发源地。北大艺术学院的教学和科研条件不是特别好,比如,这是我们最大的会议室,但都太小了。希望各位专家和同学们多多包涵。谢谢各位专家,非常感谢同学们的积极参与,谢谢!

李松(北京大学艺术学院教授):欢迎大家在北大120周年校庆之时来到未名湖畔,来到湖畔的艺术学院。刚好我们学院所在的建筑群也叫红楼,与早先在北京城内的北大著名建筑同名。这种同名似乎潜藏着一种精神传承的历史责任。

蔡元培先生说过:“学校是为研究学术而设。”这句话出自 90年前他在杭州的西湖国立艺术院开学式的演说词。另一个时间上的巧合,是1918年成立的北京大学画法研究会,至今恰好一百周年。画法研究会是中国综合大学里最早的美术教学与研究机构,画家多来自校外,如有陈师曾、贺履之、汤定之、徐悲鸿、胡佩衡等人。其时徐悲鸿只有23岁,蔡先生“不拘一格降人材”,礼聘他为画法研究会导师,一年后他才远赴巴黎求学。这个人在北大的起步,几乎影响了我们这个大国一个世纪的美术活动,他主要参与构建的中国美术教学体系存在至今。这也似乎彰显着中国现代艺术教育的历史轨迹。

我们大家聚集在红楼,正是蔡元培老校长所倡导的“以美育代宗教”的理念在百年后的充实、回响与发展。面向普通文理科大学生的这颗“美育”大树,除了扩展为专业的艺术创作外,还生成了一门深厚的现代艺术史学科,成为中国文化史的重要组成部分。

我们今天聚集在未名湖畔,主要是一幅著名画作的因缘,即《千里江山图》。收藏方故宫博物院认为,这幅青绿山水长卷创作于北宋后期,由一位不到二十岁的年轻人为皇帝创作。虽然已有千年历史,但长期深藏宫廷,直到60年前才被学术界广泛知晓。而关于它的研究性写作,不过只有40年。以前曾经有过数次公开展览,但2017年秋季的展览引起了社会空前的关注。它被布置在故宫午门的中央大厅,其中轴线的尊贵位置似乎蕴含深意。展览期间,观众每天排队多达三个小时以上,而在画前的观看时间不过数分钟。社会上流传有“起大早,排长队,大门一开冲前位”的句子。《人民日报》发文的题目是:“故宫跑”,井喷的文化激情如何从容安放?

这是继2015年争相排队观看《清明上河图》之后民族文化激情的再次喷发。与此同时,学术界空前热烈地展开了讨论,报刊杂志、网络和自媒体,说真说伪、说优说劣,或挖掘感人的青年画家励志故事,或揭穿清代收藏家的“欺君阴谋”。对一幅作品产生如此巨大的认知分裂,以及展开火药味十足的论战,这在中国美术的研究历史中,却是罕见的。

各位学者的关注点大约已经在以下几个方面展开:

1.对画作的物质形态的观察和质疑;

2.对现存画面的构成与技法的分析;

3.对印章、题跋、书法的鉴定与内容辨识;

4.对相关文字、文献与概念的追溯;

5.对作者、制作历史与收藏历史的想象;

6.对流传过程与相关人物故事情节的追溯;

7.对画面描述对象的对应场景及主题思想的构建;

8.由此引发的方法论思考:如何释读残缺和隐晦的作品?如何书写可信的艺术史?

北大《千里江山图》研讨会现场,李松在发言

今天我们请来了各位“大佬”——意见可能完全不同的学者,似乎有“华山论剑”、一决高下的意味。感谢到场的“东邪”、“西毒”、“南帝”和“北丐”(大家确实来自东、西、南、北),但我似乎并不期待有击败四人的“中神通”王重阳出现并大获全胜。未名湖不是华山顶,我希望清澈明朗的湖水能够使各位“大佬”保持宁静而清凉的心态,当然还需保持充满感染力的学术激情、保持敏锐的观察力和缜密的思辨力。正方与反方,在不同角度甚至相反立场思索,并非要辩个黑白分明、非此即彼,而是共同合作,深化学界的认识。既要站稳学术立场,又要以开放的心态面对质疑和批评。不同观点的交锋使大家都受益。犀利的质疑带来学术的激情,缜密的辨析成就学术的深度。

我们需要就事论事,需要关注具体细小的话题,它体现了沉静的学者心态。

同时,我们也需要开阔的视野和方法论层面的反思,它显示出超越的学者眼光。我们的起点当然从细致地观察一幅作品本身做起,从画内的物理材质、装裱痕迹、尺寸、印章、笔迹色调、题跋到画外相关的历史文献、人物、原境,再到如何发现有意义的问题、如何面对残破的画面和缺位的文献、如何建构一个可信的艺术历史和真实的艺术家形象,再到“真实”的标准,以及拷问艺术史的意义。

发现问题,无论是研究对象的问题、历史文献的问题,还是对研究者方法的质疑,都是我们研究的主要动力,我们的言语已经和正在组成新的学术史,成为“激活”历史的新动力。虽然在座的各位专家学者持有不同甚至相反的观点,但有一点我认为各位是相同的:对学术的热情甚至痴迷。可以说,没有学术错误的学者是不存在的——只是大小、隐现、时间长短之别,而意识到自己的缺陷并坦然改正才是真正的学者。这幅画既考验着我们对历史的认知、对艺术的感知,也考验着我们的胸怀。我想,各位学者一定都有或向往有宽广的学术胸怀,都有对中国艺术和艺术史写作的无比热忱,这正是我们的会议得以顺利进行的基础。

质疑与释疑,是学术研究得以深化的两翼。质疑是学术前行的动力。质疑是学者的必备素质。在辩论和讨论的过程中,学术得以发展,我们所有参与者都得以享受思维的快乐!

我们都应该感谢对手,正是对手的不同观点才促使我们更深入地反思,正是观点的差异才使得我们显现出各自存在的意义。相反的观点不仅衬托出你的“正确”,还是促使你“更加正确”的驱动力!

何为真实的历史、何为艺术史的真实?或者说,历史到底是已然发生的客观事实、还是被认可的故事?许多有缺陷、不够连贯的事实如何建构为合理的情节?或许正因为 “事实”的不确定性、隐晦性、多义性,才成为考验我们的智慧的平台——敏锐地观察事物、发现重要问题和线索、理性逻辑地思维、编写有意思的故事——一个多么有趣的思维平台,人文的创造力由此显现出意义和光彩!

感谢各位来到北大,与我们分享你们的智慧与学术成果——甚至不惜冒着“受伤”的风险。当我在今年一月提议做这次讨论活动时,首先得到了北大艺术学院彭峰副院长的支持,得到了丁宁教授、刘晨老师和美术学系各位同仁的支持,尤其得到了人文学部的支持。我有幸主持这场讨论会感到十分光荣。让我们的思绪与这所百年老校的辉煌历史相匹配,让我们的努力成为建设世界一流大学的实际工作的一部分,成就我们生命的意义:创造的快意!

首先请故宫博物院的余辉教授来公布他最新的一些研究成果,大家欢迎。

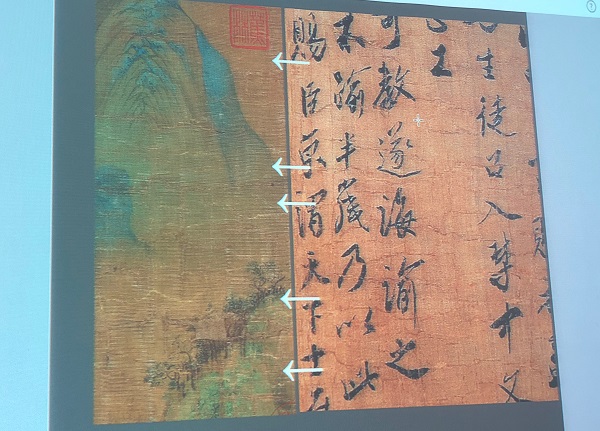

《千里江山图》局部

关于王希孟《千里江山图》卷的库房检测与分析报告

余辉(故宫博物院)

我非常赞同李松先生刚才的致辞,我们到这里来主要是要弄清一个事实真相。首先我们到这里来的目的就是想办法要弄清楚一个事实的真相,我们再弄得清楚说实话相对于当事人来说顶多也就摸到一点边缘,所以这个探索不会是一次、两次就能够了结的,它是需要一个很长的时间,逐步逐步才能弄清楚的。所以我们现在尽可能的去触摸这一段历史的边缘。

为了触摸到这个“边缘”,故宫博物院以我为主对检测做了一些尝试,怎样通过对绘画的材质的检测来判定《千里江山图卷》他所用的“卷”是什么时候,先别说图是画的什么时候,这样的检测在故宫至少这几十年来这样规模的还是第一次,我们的检测也是很少的一部分,因为涉及到《江山图》休眠的原因,所以我们只是对它开头一部分做了检测,没有全部的打开,这个之后我们等到休眠期满之后要对画面的颜料、成分、产地、来源等等进行一个全面的检测。所以我们的检测仅仅是一个开始。

我今天报告内容是六个部分:

一、检测《千里江山图》(下简称《江山图》)的部分修补部位;

二、《江山图》同期绘画用绢的材质;

三、关于通过电分技术辨识残印;

四、关于《江山图》与蔡跋的受损和后移问题;

五、关于电子图像的使用问题;

六、关于王希孟姓王的来源;

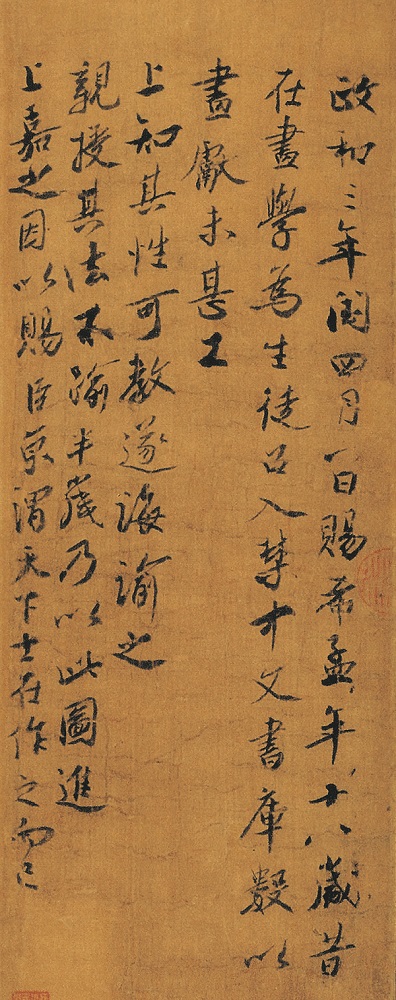

其中《千里江山图》的底部基本上是通条是断裂的,这个原因造成主要是因为当初的装裱是没有下裱的,画心紧接着就是撞边,这个是宣和裱的前身就是这种形式。

《千里江山图》一共有39方印,经过几代人的努力,已经认出很多了,只有最后两方印到现在我也认不出来,也请教了许多人,也觉得都有困难。今天也是借这个机会请教大家,看看比如左面这个是“溥光”的一方印,我怀疑这是不是画押或者是指纹?不好确定,但是溥光名款下边;右边是蔡京的跋文,半方印,很显然这个印另外一半在这里,它既然不在这里,就像曹女士所说的一定是从别的地方移来的,那么从哪里移来我们下面再说。这个印文现在还识不了。

蔡跋破损的裂纹与该图卷首裂纹有通体现象。

牵涉到南宋初期一段历史,大家一想也都知道,过去介绍有很多,宋高宗在南宋初期对府藏书画进行一系列的重裱,在重裱当中请一些人鉴定,十说把所谓的前辈的品题像蔡京之流这些人都要给拆掉,后来造成“今御府所藏多无题识”。这些人的跋文后来留存很少,跟这个有关系。如果能确定这张画是在宋高宗的吴太后手里的时候,在重裱的时候这样的处理用现代话说是符合当时的形势,也符合当时对这张画处理的一些技巧。因为简单的处理把蔡京的跋文给去掉,别的画有这样处理的,但是这张画很重要,因为没有名款,蔡京的跋文上面记录了这张画作画人的一些信息,徽宗的态度,这个一剪掉等于这张画就变成“无头案”。

采取一个折中的处理办法是前面挪到后面去,这样的话使得蔡京的跋文不那么刺目。在后面我们可以看到它的破损的纹理跟画心破损的纹理是不一致的,破损的纹路是不连接的,放大看更清楚不连接。我们把这个跋文放到前面去,就会发现破损的纹理有许多是能连起来的,我们仔细看,有几道,如果有一道连起来不稀罕,总会到里面去,但是有多道,放大看,一道连起来不稀罕,两道连起来是必然。

关于电子图像的使用问题。

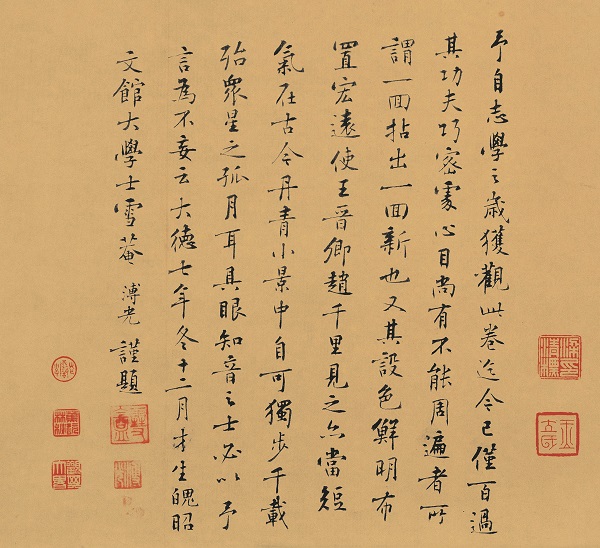

溥跋经检测,不存在双钩现象。

现在电子图像使用已经非常广泛。故宫博物院的资料信息部一些计算机的专家也告诫过我们:你们在使用电子图像的时候一定要注意什么问题?不要过渡放大。故宫的专家也告知社会上流传的九亿像素的王希孟《千里江山图》的电子图片根本不存在。反过来讲普通计算机是无法打开九亿像素的电子文件,更不用说手机了。除非是用于出版的专业计算机才能有专门的配置软件才能打开九亿像素。 我请他们提供一个高像素的两个字就够了“尚有”,它的像素是4.61MB。

计算机的使用、像素到一定程度,像素越低放大之后双钩现象出现的越早,像素越高双钩出现的越晚。

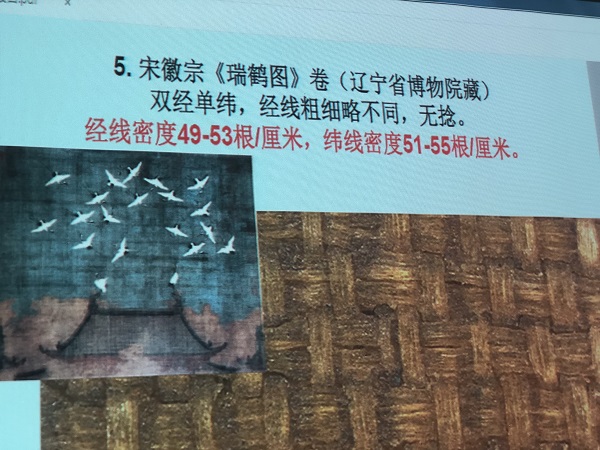

该图绢质的检测密度和织法与徽宗用卷接近。

徐邦达他们那一批鉴定专家在50年代末60年代初对故宫的一级品文物进行了一次审定,当时是四个人,还有一个是朱家溍,一致认为这是“珍甲,北宋山水画代表杰,色彩特别精丽,艺术水平很高。”到了60年代国家文物局组织的第一届鉴定小组,当然首站到故宫重审故宫一级品文物的鉴定,这个里面当事人大多数都不在里面,徐邦达没有参加,王以坤没有参加,朱家溍也没有,只有刘九庵先生在里边,现在也是带有检查和质疑,复检过后“认同”。到了1980年代,鉴定组是第二届7人组成,重新对故宫藏品其中包括《千里江山图》进行了重新的认定,认为毫无异议。综上检测与分析,北宋王希孟与他的《千里江山图》卷的确是一个真实的存在。

青绿何来——从青绿颜料在山水画的应用看《千里江山图》的性质邵彦(中央美术学院)

1、 分析青绿颜料的矿物成分、产地,回溯中国墓葬壁画中青绿颜料的使用, 发现仅有少量矿物青绿颜料用于人物画衣饰。

3、直到唐代,青绿颜料在西域兼用于佛教壁画和墓葬壁画,但几乎未见于内 地墓葬。可以认为在长安、洛阳,它们主要应用于佛寺壁画。寺观壁画并称,同 一群工匠从佛寺壁画受到启发,将富有宗教奇异色彩的青绿设色应用于道观壁画,是一个可能性较大的传播途径。

4、目前最早的几幅青绿山水卷轴画都是宋代甚至元代摹本。唐代的非佛教题材山水画是否使用青绿颜料,尚存疑问。唐代文献记载“二李”画着色山水,坐实为青绿山水,证据不足。 李昭道曾经画过道观壁画,是否青绿设色也无从猜测。

5、现存可靠的早期青绿山水画皆为宋画,更可能意味着在皇帝迷信道教的北宋才形成了以青绿山水表现道教仙境的图像手段,并对与道观壁画关系较为密切的“二李”画风进行了色彩改造。

6、结合其他学者对《千里江山图》《江山秋色图》内容的分析,本人认同它们表现的是道教仙境,传递了强烈的道教修仙气息。它们的构图特点和有大量细节未充分完成的特点,表明它们很可能是道观壁画小样。

7、青绿山水作为道教山水的全盛时代在两宋,明代还有延续。全真教兴起后,道教开始采用水墨山水作为表达宗教观念、描绘宗教仙境的载体,并发展出了更为隐晦和复杂的图像手段。

赵伯驹《江山秋色图卷》局部

遥望城市:“江山图”与全景山水中乡村与都会的变奏

黄小峰(中央美术学院人文学院)

长卷式的山水画,长达数米或十数米,无论是在文献记载中还是从现存实物来看,可能都要到宋代才蔚为大观,尤其以北宋中后期以后为多。宋代的长卷山水画中,类似《千里江山图》这样的作品,几乎都可以纳入宋代人所说的“全景”山水画的范畴。这种全景山水的制作,在宋代应该遵循着一定的标准, 体现着一定的模式。其中,包含各种各样的人物与建筑是一个重要特点。“关城”就是北宋人所认为的全景的一个重要表现因素。“关”本意是关卡,“城”则是城市。二者有很大的不同,但在绘画中,其相同点都在于有城楼建筑,这就将二者联系在一起。我将讨论宋代绘画中对于关城的表现,重点讨论的是这种景观在宋代山水绘画中的作用。同时,作为一个重要景观,关城把乡村与城市联系在了一起。宋代其他以城市生活为对象的绘画,如《清明上河图》,同样把城楼作为一个中心景观。城市的发展,可以说是隐藏在这些长卷山水画背后的主题。

《千里江山图》的前世今生

曹星原(青海省美术馆)

我以为自己能够给故宫的《展记》杂志写一篇探究《千里江山图》画中秘密的文章,但是在我仔细推敲作品之后,发现该作品不但不是传说的“青绿山水”的巅峰之作,而发现的结果是相反的。最后的认定结果如下:原本是一件技法纯熟的作品,但是经过明末画手涂改之后,变得不伦不类。最后勉强在旅途中褒多于贬地写了《王之希孟:千里江山图的国宝之路》一文。

我的发言将进一步以美术史的终极文本——作品本身——作为考量对象,通过对作品的解读回答如下几个问题:

1、《千里江山图》真是青绿山水的巅峰之作吗?

2、《千里江山图》所表现的内容的初步推测;

3、《千里江山图》的成画时间的思考。

4、无名手卷经过两次成功再生、最后进入国宝档案。

这件作品的主题可能是一件道教山水类型画,被后人加上厚涂色彩变成了一个看不清主题的山水画。

我就是一个“看画的”,无论是做鉴定还是做美术史研究,都离不开一个字“看”。你先把画看透了,然后再考虑有什么问题,看的过程当中发现问题,发现问题之后再去找解决问题的方法,这就是方法论的使用。所以第一件事就是要“看”,美术史研究的对象首先是作为文本的作品,其次才是史证,有史证而没有作品跟史证的关系叫空谈,史证是有目的的,这个目的是揭示美术在历史上的现象、规律、功能等等。

大家都觉得梁清标是藏家的藏家,他一个人等于得到个美术馆,可是我说梁清标的鉴定不可全信,我看很多东西他经手,他的印章,他的题签,他的名字等等,以后再说,今天不说话。

但是我举一个例子,无论从用笔、用色、造型,所谓赵伯驹的《江山秋色图》和《莲塘新月图》都不一样,你说它俩是亲兄弟或者是一个人的儿子,我总觉得梁清标经手而且认定这两个是一个人,我要怀疑梁清标作为一个鉴定家的目的和想法,他为什么这样做,我怎么看都不一样。这种例子太多了。所以梁清标不可全信。

《千里江山图》真的是青绿山水的巅峰之作吗?陈丹青看这幅画时说:“看傻了。”为什么?实在太辉煌,我当时觉得丹青的眼睛跟我不一样。

今天我想用简单的方法论用一下——图像学的极简应用。

图像学听起来很高大上,其实没有那么高大上,就是北大考古系老师经常说“排排队”,挖出来的东西排排队,前后一排就清楚了,就是形成一个体系,这个形象到那个形象之间几个环节,就像今天早晨邵彦老师说中间就缺一个环节,到底什么时候开始的?这个环节在哪儿?怎么过来的?到底从哪儿来?找这儿一个环节,所以通过图像学把这个体系建立起来,然后就把你手里现成的东西往这个图像里对一下。

我们先说亭子。

《千里江山图》的亭子,我找了《千里江山图》有很多亭子,好几个,都有点儿怪怪的,一比不是画好的坏,而是亭子前面没有树。

《千里江山图》上屡屡出现吃水很深的船、载重很重的船,居然停在浅水湾,不用跳板,第一它怎么过去的,吃水这么深,潜水湾都到膝盖,他怎么过去的;第二他要干什么?不走了,被困在那儿了?画上吃水深度和跳板的问题是相辅相成的关系,可是在这个画上屡屡出现错误,这不像是宋人画的,宋人不应该犯这种错误,稍微关注一点船的问题的人都不会出现这样的错误。 还有其他很多问题,比如橹等(略)。

曹星原现场放大《千里江山图卷》船的画法

《千里江山图卷》中放大的局部对比

我们来讨论一下风格,在西方达芬奇1470年代的作品到1510年的作品突然有一个飞跃,中国山水画好像经历了一个渲染到勾勒,渲染和勾勒不是在同一画种当中,今天早上邵彦老师说青绿山水先勾然后涂颜色,上面的颜色很可能会越过线之后再在色彩上再勾一过,其实很多人说对孔子的《绘事後素》不理解,看一下马王堆的帛画就懂什么是绘事後素,先勾底子,再涂颜色,用素的线条再勾轮廓,这就是绘事後素,青绿山水基本沿着这个线索过来。

随便看几张图,都是线和色的结合和渲染,而《千里江山图》青色的渲染遮掩了山头,遮掩的程度到什么程度?随便比一下,右边底下那张能看到墨和石头,左边很多地方大面积直接把山盖住,不是他要画出平面的色彩效果,是东方的现代艺术,不是!是他刻意在底下掩盖了东西,掩盖的什么东西,仔细看还是看得见。

曹星原现场放大的《千里江山图卷》局部

我们多看几张图,是这样的山矾头?还是这样的造型流露出某一个画家的个人风格?所以需要用很厚的胶、很浓的色彩一遍一遍的染,要染好几遍才能染这么厚,胶要弄的很浓,究竟遮掩什么东西?以至于形也没有了,再点上树,这个形很有意思。

最后是油画一般的笔触:所以当你面对这样的东西,最后蓝色的东西山乎?水乎?石乎?塑料布乎?没有交待,这不是宋人的做法,这张画的处处都是这样。

如果这个是青绿山水的巅峰之作,而且这是巅峰之作的局部,那青绿山水这个巅峰的海拔太低了吧。

曹星原现场放大《千里江山图卷》树形局部(左)

补充的还有蔡京跋上的签名,我们看“京”和“京”,所有的京,包括《十八学士》能找到的“京”字都找到了,发现几个不同,第一大家认可的《雪江归棹》的最清楚的“京”,有人认为有其他的问题,咱们先不说咱们没有一个标准件,拿来之后我们可以看到“京”字有一个特点,上半身和下半身的比例有一个习惯问题,而唯独《千里江山图》的“京”上大下小,腿非常短,而且钩的形状几乎没有见过,这在蔡京其他的款里边没见过。

《千里江山图》画的是什么? ——“青绿山水”与“千里江山”辨析

宁强(首都师范大学)

通过对“青绿山水”画法的起源及其在宫廷语境里的使用功能,讨论为什么这幅《千里江山图》采用了这一特定绘画表现手法。又通过对“千里江山” 概念的辨析,探讨这幅《千里江山图》的政治象征含义。提出此画是徽宗皇帝通过指定绘画题材和特定绘画手法的方式,向信任的老臣托付护卫“江山社稷” 的重任。

宋代宫廷与青绿山水

吴雪杉(中央美术学院人文学院)

水墨的兴起和广泛流行是宋代山水画的基本状况,青绿山水的绘制手法和创作群体也因而发生变化。本文试图论证,宋代宫廷及其周边画家群体开始主导这一时期的青绿山水创作;也同样是这个群体,尝试并完善了水墨与青绿相结合的绘画方式。无论王希孟《千里江山图》的作者和装裱问题存在何种争 议,该作品对于考察宋代青绿山水风格转型及发展状况,都具有重要意义。

石青重彩下的千里江山图原貌——《千里江山图》研究之一

丁羲元(上海美术馆)

现在展开的《千里江山图》是第二面目之呈现,其原貌,本来面目却是在画卷石青重色的掩盖之下。质言之,现在所见的满卷石青,并非王希孟原来的赋彩, 而是后人的添加。

一、从《千里江山图》卷中画面本身来看。

1、整体风格不统一。

2、石青用色掩盖了笔墨本色。

3、石青用色多见凌乱,粗溢、滥施。

二、从宋徽宗以王希孟为“可教”,并“亲授其法”、“教谕之”来看。我研读多年,看不清《千里江山图》如何受到徽宗的教授?

王希孟以十八年华创作如此山水画卷,可目为千古奇才。从青绿山水的传统论之, 他应亲自见过宋徽宗题名的展子虔《游春图》,其青绿设色应不超越展子虔、李思训等的传统。

王希孟《千里江山图》卷现存画卷上之石青重色应为后人所添加, 王希孟原卷之面目是以墨笔为主,青绿设色的山水画卷(其设色风格应与展子虔《游春图》相类)。所以必须要通过石青大色的表层去纵观千里江山之本色。现存石青重色添加的时间最可能为明代。(可结合石青重色之来源,多从西域波斯,斯里兰卡等处传入,进一步探求。)正因为是隔了时代岁月,在原作墨本和彩色上添加,才会出现至今每经舒卷画卷会有石青剥落之现象。

————————————————————

链接|北大人文论坛“《千里江山图》研讨会”发言及对话嘉宾:

余辉(故宫博物院)、曹星原(青海省美术馆)、薄松年(中央美术学院)、薛永年(中央美术学院)、李军(中央美术学院)、黄小峰(中央美术学院)、邵彦(中央美术学院)、吴雪杉(中央美术学院)、朱万章(中国国家博物馆)、丁羲元(上海美术馆)、谈晟广(清华大学)、韩刚(四川大学)、吕晓(北京画院)、沈伟(湖北美术学院)、韦宾(陕西师范大学)、夏燕靖(南京艺术学院)、宁强(首都师范大学)、杨频(故宫博物院)、顾村言(澎湃新闻)、邓小南(北京大学)、赵冬梅(北京大学)、李溪(北京大学)、李夏恩(网易历史)、赵华(独立学者

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司