- +1

土地与神祇|龙胜民族与民俗:田野故事

西南山地是许多少数民族的居住地,壮、苗、侗、瑶可算是其中的“大族”,在五十五个少数民族中人口排名位列第1、5、10、12位。因此在黔、湘、粤、桂等地区,随处可见某一个或若干个民族的自治县、自治州乃至自治区。广西壮族自治区东北部,与湖南交界之地有龙胜各族自治县,它是全国仅有的两个各族自治县之一,拥有苗、瑶、侗、壮、汉五个民族。这里缘何成为众多民族的聚居地?在这片区域内,五个民族在文化传统与日常生活中又有怎样的联系?带着这些问题,我从2018年春节开始了桂东北的田野工作。作为建筑历史与文化遗产的研究者,我的关注点自然是这些民族的家屋和聚落,想探知它们在空间营造与使用中的异同。但正如陪我田野的“外行”闺蜜所说,这些歪歪斜斜的木楼看上去都差不多嘛。除了那些只有“内行”才能看出门道的建筑细节之外,如何才能展现不同民族的万种风情?在这个关于龙胜的系列文章中,我希望用学术研究的“边角料”——那些真正吸引更多人的民俗与故事,来呈现更为生动多彩的龙胜。

在开展龙胜研究的第五年,我竟一年未到这处田野地,只能隔空追忆田野工作的点点滴滴。在龙胜“专辑”的最后一期,我想与读者分享几个龙胜调研的小插曲。

龙凤汤

小寨是我在龙胜的第一个田野点,也是我心中最漂亮的村寨。当我完成了第一座老宅的测绘当晚,我也第一次吃到了龙凤汤。

那天下午,房东帮我借到了一座老屋的钥匙,我进到这座老屋中测绘。一会儿,主人的亲戚来了,好奇地看着我又是绘图、又是测量的。天色渐晚,房东跟我说,今晚就在这家吃饭,有龙凤汤。我想趁着还有亮光抓紧完成测绘,就没细问,感觉房东很高兴的样子,看来是很好吃的汤。又过了一会儿,房东喊我去后面厨房去拍照记录,我才知道他们抓到一条蛇,用它和鸡煮汤。我不是广东人,不过小时候跟着家里人赶时兴,吃过一次蛇,这次应该是第二次。至于什么味道,两次都没记住,大概不特别好吃,也不特别难吃吧。哦,还有蛇胆酒(图一),只记得很苦。只是觉得很神奇,原本紧锁大门的老屋,忽然就冒出一堆人来,聚在这里吃龙凤汤(图二),你永远都不知道安静的小山村会带来怎样的惊喜。

图一 蛇胆酒(赵晓梅摄,2018年)

图二 围炉龙凤汤(赵晓梅摄,2018年)

感觉红瑶人跟自然的关系一直很近,他们从大山里获取各种各样的食物,无所畏惧。那条蛇被剥了皮后,一扬手,蛇皮飞出院外,应当是掉进屋外的溪流中冲走了。而我会想象出一个场景:我沿着溪水在寨子里乱逛,忽然头顶飞下来一条蛇皮。想起来了,类似的情况发生在多年前贵州村落调研之中,不是我,是同行的一位女性,不是蛇皮,是一条活蛇。那条蛇正在门框上方“修行”,她一推门,蛇从门框上掉下来,砸到头上,又落到地上跑走了。

“那个想吃杨梅了”

我在小寨两家人家借住过,潘姐是我第二个“房东”。在乡村熟人社会,“换房东”不是什么明智的选择,但我跟第一户人家发生了一些不愉快的事情,就在某次调研之后换住到潘姐家。在这个同姓村寨,大家都沾亲带故的,潘姐“收留”我,也是有一点压力的。不过潘姐从没有因此“嫌弃”我,还主动帮我想法子怎么跟上一家房东保持面子上过得去。她家也接待过几位长住的人类学研究者,大概比较熟悉我们的“田野工作”套路吧,对我们的提问特别有耐心,不会对不知道的事情信口胡诌。其实田野做多了,是可以当场感受到被访人是不是在说实话。有时候明明知道对方在说谎,却也碍于情面不能戳破。潘姐从来不会这样,她会非常坦诚地告诉我她不知道,她要再问问其他人,并且一直会把我的傻问题记在心上,问清楚了再跟我讲。

有一天我从外面回来,潘哥(潘姐的老公)正在陪几个人吃饭。我以为是家里的客人,就拿了自己的碗,也凑上去一起吃。后来客人走了,才知道是接待的本地“游客”。我准备收拾上楼休息,结果潘姐换了一套餐具说,来,咱们吃饭。给他们不是好的,咱们吃新鲜的。于是我在自家连续吃了两餐。

后来我又去别的村寨调研,小寨反而去得不多,潘姐家却一直是我的“接待点”,我会带上亲友去潘姐家做客,她也总为我们准备好吃的。去年端午,我到另一个红瑶寨看“打旗公”,想顺路来看看潘姐。那时正是结杨梅的时节,我就开玩笑地发信息跟她说,我明天要来吃杨梅了。第二天到家里,潘姐上小学的儿子说她出去了,出门前说,“那个想吃杨梅了,我去坡上搞一点。”等了一会儿,潘姐背着一大篓野杨梅回来,身上沾了好些土。杨梅还没有熟透,很酸很酸,我只吃了一颗,有些懊悔开这个玩笑,害她白忙半天。

只吃糖的石大姐

在平等侗寨,我一直住在石大姐开的旅馆中。第一次调研是带学生一起,平等是乡镇驻地,有商街,有餐馆,我们总在外面吃饭,跟石大姐一家人也不算熟络,只知道这是镇上经营多年、条件很好的旅馆。后来几次调研我都是一个人去的,石大姐就让我跟她一起吃饭,饭后聊起天来,才渐渐了解她。

其实不应该叫她大姐,她的儿子才比我小几岁,而我看着她老公总想喊“叔”。不过她的确看着蛮年轻的,而且是很能干的一家之主(图三)。她一边经营这家旅馆,一边还照管着一家丧葬殡仪店,偶尔给我讲些“鬼故事”听,不过不是真的闹鬼,而是怎么跟顾客斗智斗勇。这家旅馆住客的来来往往从一个侧面展现着平等乡镇的起起落落,从农产品销售到基础设施改造,石大姐凭着人脉和能力,没有落下任何一波发展浪潮。尽管业务能力很强,为人也十分热情,但石大姐似乎并不热衷于跟亲戚朋友走得很近,家里来做客的人不多。石大姐很要强,老公、儿子都被她“撵”出去打工,因此很多时候家里只是我和她两个人吃饭。有一天我跑到山上去找祠堂,时间有些晚了,我下山才发现手机好多她的未接电话,她很担心我,怕我迷路或者发生什么事情。

图三 石大姐背着孙子带我看建设中的风雨桥(赵晓梅摄,2019年)

再后来,她儿子儿媳回家乡工作,于是开始吃她儿媳做的饭。我跟儿媳算是同龄人,聊天更轻松一些。有一次,我问她怎么每天都是她做饭,她说因为婆婆不愿意做啊,“我们每次出去,婆婆都是一个人在家吃糖,不自己烧饭的”。我才明白为什么儿子儿媳不在家时,石大姐家里总是客人寥寥,也想起那些只有我和石大姐在家的日子,都是她为我一个人烧饭。

国民女婿

侗族村寨之后,我还没有选定重点调研的苗寨,潘叔请了他的朋友周大哥开车带我去马堤、江底、伟江一带选点。周大哥在县税务局工作,经常下乡,对各个乡镇的村寨都很熟悉。备选的苗族村寨离县城都不近,一路盘山公路,就跟周大哥有的没的一直聊天。一天下来,我选定了伟江乡驻地布弄村,也了解了周大哥。

周大哥的自我介绍总是,跟周总理差一个字。他很善谈,也不避讳自己的私人生活,讲了很多他自己的故事。当时他是离异状态,跟我讲他怎么认识前妻,又怎么最终分开,还有他在上大学的女儿,等等。他说他很招老人家喜欢,他们总是想把女儿嫁给他。一开始我以为他在开玩笑,周大哥的确长得蛮清秀,为人处世也很周到,不过没有觉得有多么特别(图四)。看过几个村寨之后,我知道这是真的了。很多婆婆都很喜欢他,一直拽他去家里做客,他总是很礼貌地回绝,说下次再来。在一个村子里,我想到一个婆婆家里面看看,他急匆匆往回走,我在后面拖拖拉拉。待我出门后,婆婆追出来,塞给我几个橘子,我以为是给我的,结果婆婆说,让我带给周大哥。

图四 风风火火的周大哥(赵晓梅摄,2018年)

那次之后,我好像只见过周大哥一次。听说他在一段新的亲密关系之中了,不知道是被哪位婆婆成功“拿下”。

蓝叔和乡长

2019年寒假,我带几名同学在伟江乡布弄村调研。有一天我在村子里瞎转,听到有人在唱歌,一唱一和的那种对歌。我顺着歌声走进一户人家,只看到一个人坐在火炉旁边玩手机。歌声是从手机里来的,那是当地人唱歌的微信群,老人家一段一段语音点开来听,就是一句一句的歌。他见有人进到家里,不好意思地收起手机,说自己不会唱的,只是喜欢听。他就是蓝叔,这是我们认识彼此的缘故。

也是在这第一次见面时,他告诉我他蹲过监狱。回想起来,我也不明白为什么当时我听到这话,一点没有惊慌,没有觉得自己在一个曾经的罪犯家里很害怕,或许是他说话的态度让我很安心。他是因为“闹事”被抓的,县里面要修水电站,把伟江河的水给拦截掉,放到山那边的平等镇去“赚钱”。河里没水怎么种庄稼,当地人不愿意了,闹起来……

这次聊天让我很意外,很少有人会在第一次认识另一个人时说起这些。蓝叔不是把这段经历当谈资,只是我当时偶然问到,他就如实地回答了。此后,他再也没有跟我说起这个事情,我也没有听到他跟其他人讲起来。蓝叔就是很踏实的农民,守着自己的田地,去附近的村子打打零工。他很讲信用,是他带我去湖南参加四月初八祭祖活动,后来也时常叫我去他家做客。

当年水电站抗议似乎闹得很大,于是县里把伟江乡的乡长换成一个当地干部,方便管理。舒乡长上任以后,的确平息了事情。他大概有四十多岁,是布弄旁边一个村的苗族,跟乡里各村的村民都很熟络,而且事事躬亲,工作无比细致。我们是在旅馆楼下饭店里认识的,我和同学们坐一桌吃午饭,他带着手下的乡政府工作人员吃快餐,赶着下乡。舒乡长做过老师,听店老板讲我们是学校来调研的,说晚上要请我们吃饭,然后就风风火火地下乡去了。当天晚上真的在店里面请我们吃第一顿饭,之后又请我们吃了很多顿饭。那时正当腊月,是各家各户杀年猪请客吃饭的时节,他受到邀请或自己请客时都要叫上我们。

后来每次我来伟江,乡长也一定要请我吃一餐才行(图五)。有一次我已经跟蓝叔约好去他家做客(图六),乡长说他最近很忙,只有当晚有空,一定要找我吃饭。我说我要做客,他就问我在哪家。我担心蓝叔跟乡里干部有隔阂,不肯讲。到了蓝叔家里,跟蓝叔聊起乡干部,蓝叔对乡长大加赞扬,我才放心,两边都说了。乡长果真熟悉每一户人家,很快出现在蓝叔家里,大家一起吃饭。去年县庆,蓝叔作为村民代表参加,我得知后很开心。

图五 乡长带我上大南山(赵晓梅摄,2019年)

图六 在蓝叔家做客(赵晓梅摄,2019年)

“我是叫你来喝酒的”

我一直在推迟去龙脊壮寨的工作计划,因为知道在旅游村寨调研的难度。实际情况也的确如此,几乎去到每户人家,对方会先掂量一下能否从你身上赚钱,或者会不会“耽误”他们赚钱。不过也有例外,尤其是心气颇高的工匠师傅,他们只是讨厌看热闹的游客。

旅游开发也有一个好处,就是有很多人家在造新房、搞装修,来做家庭旅馆。我的研究对象是民族建筑,木匠师傅的访谈和他们工作过程的观摩是很重要的。尽管龙脊早已不再建造传统的木楼,但仍会请大木师傅和小木师傅来做点木构装饰,于是我有机会认识两位侯师傅。我先遇到的是德乾师傅,他是大木匠,在帮房主的钢筋水泥高楼做木构挑廊。我在工地现场看他如何带着大家加工木构件(图七),他是大师傅,负责掌墨,就是在粗制的柱子、枋子上画出榫卯开口,由其他师傅来具体加工(图八)。这些师傅的酬劳是日结的,大师傅的工钱比一般师傅高一倍,我想拉着德乾师傅请教问题,自然要被监工的房主责备——害她损失了工时。德乾师傅跟我说,寨上有个更厉害的师傅,让我去找荣蜜。

图七 正在工作的德乾师傅(赵晓梅摄,2019年)

图八 德乾师傅的尺寸标记(赵晓梅摄,2019年)

荣蜜师傅在另一处装修“工地”,倒是没有房主在监工,不过他仍然不理人(图九)。我像跟屁虫一样在工地上看着他做半天工,大概他终于明白我不是游客了,叫我去家里吃午饭。吃饭意味着正式社交的开始,我知道我可以开始访谈了。不过吃饭只是幌子,师傅说:“我哪里是叫你来吃饭的,我是叫你来喝酒的。”这的确是田野工作的一道坎。酒是喝了,天也聊了,于是了解到荣蜜师傅是小木匠,也就是做家具、雕花和装修的,跟我想了解的不一样。我只好又回去找德乾师傅。

图九 正在工作的荣蜜师傅(赵晓梅摄,2019年)

好在德乾师傅的工作已进入尾声,把挑檐安装好,屋顶盖上瓦(图十、图十一),就大功告成了。完工当天,房主要请帮忙的众人吃饭。我故意在现场晃来晃去,大家都问我吃饭了没,要不要来一起吃饭。房主一开始不做声,最终在众人的压力之下,开口邀请了我。我立马开心地答应,迅速闪进屋里,混入人群。我倒不是为了省一顿饭钱,而是要借机认识“新朋友”。在那餐饭上,我见到了侯家的寨主,加了微信,才有了后来更多的调研。

图十 德乾师傅工作的楼房在盖瓦(赵晓梅摄,2019年)

图十一 在屋架上帮忙盖瓦的亲友(赵晓梅摄,2019年)

在村寨里面调研,工作本身就是一种表演,当你的工作被围观,就有了更多进一步田野的可能。在繁忙的旅游村寨中,当地人往往不给你表演的机会。他们自己的日常社交仍在继续,只是我们很难加入。不过一旦找到契机融入了,所有的隔阂都会消失。

即便是在旅游地,这种调研表演对于乡镇干部仍然管用——我在生态博物馆大门口访谈展览讲解员的“表演”被龙脊镇镇长看到了,他问了我的情况,说晚上请我吃饭。当晚他真的开车来接我去镇上吃饭,村里到镇上全是山路,我当时还不知道这位干部同志是谁,稀里糊涂又很紧张害怕。我记得当时还发消息给朋友,让他每半小时跟我确认一下我的状态。在得知他的身份后,这些担忧自然也就消失了。他是伟江人,让我很有亲切感。他也的确非常照顾我,在我还不会使用顺风车服务时,亲自送我去机场。

茂发师公和茂福叔

小寨的调研没有完全做好,就发生了火灾,我只好从山话红瑶向平话红瑶拓展。先是潘叔介绍了王哥带我,王哥跟潘叔一样,也是有自己的一摊子业务。有一次让我自己在寨上转,我顺着小路进到茂福叔家,看到他家香火上有师公牌,知道这家有师公。茂福叔不是师公,他的哥哥茂发是师公,兄弟两家的房子毗邻而建,门楼相连。

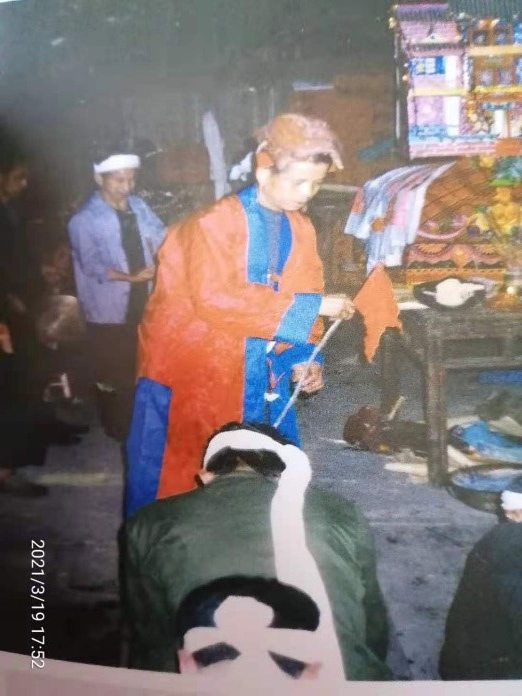

茂福叔从楼上下来,我正在香火前面伸长脖子,使劲儿想看清楚高处的师公牌。他先是阻止我再靠近香火,在发现我还算懂行之后,才带我去隔壁拜访茂发师公。师公说我来得赶巧,过几天他要给徒弟抛牌,就是小师公正式开始拜师学习的仪式。这是红瑶村寨里的大事,我就留下来看抛牌,后来又来寨上观摩了不少活动,跟茂发师公和小师公熟悉起来。小师公是茂福叔的儿子,年纪跟我相仿,很好学,除了钻研师父传给他的知识,还喜欢去旧书摊淘书,有次竟然在旧书里发现茂发师公年轻时候做仪式的照片(图十二)。

图十二 茂发师公做白事的旧照(2021年由王健师公翻拍)

茂发师公和茂福叔的子女都很能干,王健小师公在电力局工作,茂发师公的女儿女婿也都是县里的公务员。有次过节在茂发师公家吃饭,正赶上女婿请县里面的领导来做客。吃过饭后,我向师公借书翻拍,县里的人也拿过去“钻研”,觉得很有意思。这时候我大概应该顺势去“推介”两位师公才对,但我当时完全没有意识到,只是在一旁跟熟悉的小师公聊天。小师公给我各种暗示,说他不愿意跟领导接触之类的,我竟然没有听出弦外之音,说我也是的。小师公看我如此愚钝,只好直接点破,说赵老师你也去跟他们讲讲,我才恍然大悟,顿觉失职于文化“专家”的角色。不过师公倒也没有埋怨我,上海封城期间,茂发师公给我打了好几次电话,问我怎么样了。

大山的浪漫

在龙胜,我总是戏称自己是瑶族,赵的确是瑶族大姓,但我一开始关注的红瑶没有这个姓。后来到盘瑶大山里找碑,才认识了赵姐。

我不是历史学出身,不会做历史学的田野,只是很笨拙地按图索骥,先在文献找龙胜碑刻都在哪里,然后再去现场找。龙胜在清、民时期的石碑不算少,但相对零散,很多也不存了。有一通碑说是在一个盘瑶村子里,请王哥带我去。虽然都是瑶族,红瑶和盘瑶村落很不一样。盘瑶的村子普遍很小,几户就是一个自然寨,一个行政村有好多个自然寨,在很大一片山中。王哥开车到村口,根本没有发现石碑的影子,他拦下骑摩托经过的赵姐,问有没有听说村里有老碑。赵姐说小时候见过,不在村里,在山坡上,怎样怎样走。王哥调转车头,按照指示沿路开过去,停车下来找,只是一片荒坡。

正不知怎么办,看见赵姐又带着姐夫过来,帮我们一起找。她凭着儿时的印象找到一棵树,在树下的草丛中找到那通已经被推倒、打碎的乡约碑(图十三)。赵姐说,小时这边只是光光山坡,石碑立在那里,经常上来耍,记得很清楚。后来在坡上种树,这里就萌草了。再后来,对面山的寨子说这通石碑破坏了他们的风水,就给石碑砸了。王哥说,赵姐不来,我们根本找不见。

图十三 倒在草丛中的盘瑶乡约碑(赵晓梅摄,2021年)

赵姐比我大一点点,长着一张娃娃脸。她好像很喜欢这片大山,我们开车往回走时,她叮嘱我们一定要在某个地方停车下来回头望一下,那片山很美。我们照做了,的确是很美的大山(图十四),后来才知道那是从她家窗口可以看到的风景。赵姐一直叫我去她家玩,我也是很不客气地带着学生去了。赵姐特意请人帮忙杀了鸭子款待我们,饭后又带我们去另一个坡上玩,给我们讲她所想象的山的形态,感觉她是一个很浪漫的人。见学生喜欢路边藤上的百香果,说这是别人家的,不能摘,就带我们去她家的藤架下,摘了好多好多给我们。

图十四 赵姐推荐的山景(赵晓梅摄,2021年)

女性田野小贴士

在龙胜,吃饭是很重要的事情,能帮助我们认识新的人,也加快进入田野的过程。不过,吃饭也是有风险的,尤其是对女性。

龙胜人普遍都很放得开,公开说自己有几个男朋友、女朋友,哪怕是已婚人士。当地人自嘲道:“要想生活过得去,就得头上带点绿。”不过这就如阿注关系一样,是你情我愿的事情。尽管有这位那位大哥开启一些擦边话题,只要不接茬儿,大概率是没事的。不过也会有人借酒胆直接上手,这就很讨厌了,这也是龙凤汤之后我换了房东的原因。在熟悉的村子,有其他的熟人还好办,碰上陌生的酒局、偏远的山村,就难办了。我被潘叔坑过一次。

潘叔是老板,人脉广,也热心,介绍过不少朋友帮助我,我是心怀感激的。有次我去搭他的车去伟江一个苗寨测绘一个老房子,他去寨上的县领导家做客,叫我一起做客,说好之后再把我送回乡里的宾馆。乡里到村里都是山路,虽然我对去官员家做客没什么兴趣,不过也不好让他专门开车送我一趟。后来饭局上就出现一个动手动脚的讨厌老板,不是偷偷摸摸的咸猪手,而是做出一副“大胆追求”的嘴脸,大概主人和客人都默认这种游戏,视而不见。更可怕的是,潘叔直接弃我而去了。饭局渐散,这位大老板说开车送我回去。我坚决不肯上他的车,在黑暗的山路上看着主人和客人们的车一辆辆开下山。我给乡长打了电话,他从乡里开车上山来接我,说路上看到很多车下山,问我怎么没有搭车下来。我当时又气又急又怕,在乡长车上啰啰嗦嗦说了一大通没头没脑的话。他也不再问什么,送我到宾馆,嘱咐我早点休息。

希望最后这个“惊险”故事没有破坏读者们对龙胜的印象。其实在任何一个地方,都会有类似的风险。只要有破除危险的预案,也就有惊无险了。在龙胜,我遇到的是许许多多可爱的人,记住的是一段一段暖心的回忆。听了这么多故事,你有没有想更加好奇多民族的龙胜到底是什么样子?不如来实地体验吧!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司