- +1

如果人生是场球赛,你要进入哪支队伍?

本届世界杯即将进入收官之战,你有没有想过,如果人生的一场球赛,你预备成为前锋还是后卫?又或者说,如果给你选,你是想在一支劲旅里大杀四方,还是躲在一支黑马球队里蛰伏沉潜?

本届世界杯即将进入收官之战,你有没有想过,如果人生的一场球赛,你预备成为前锋还是后卫?又或者说,如果给你选,你是想在一支劲旅里大杀四方,还是躲在一支黑马球队里蛰伏沉潜?巧了,有一个美国作家,他不仅想过这个问题,而且他也勘破了这个问题。他的回答,或许不是最佳,但一定也对今天的你我有所启示。

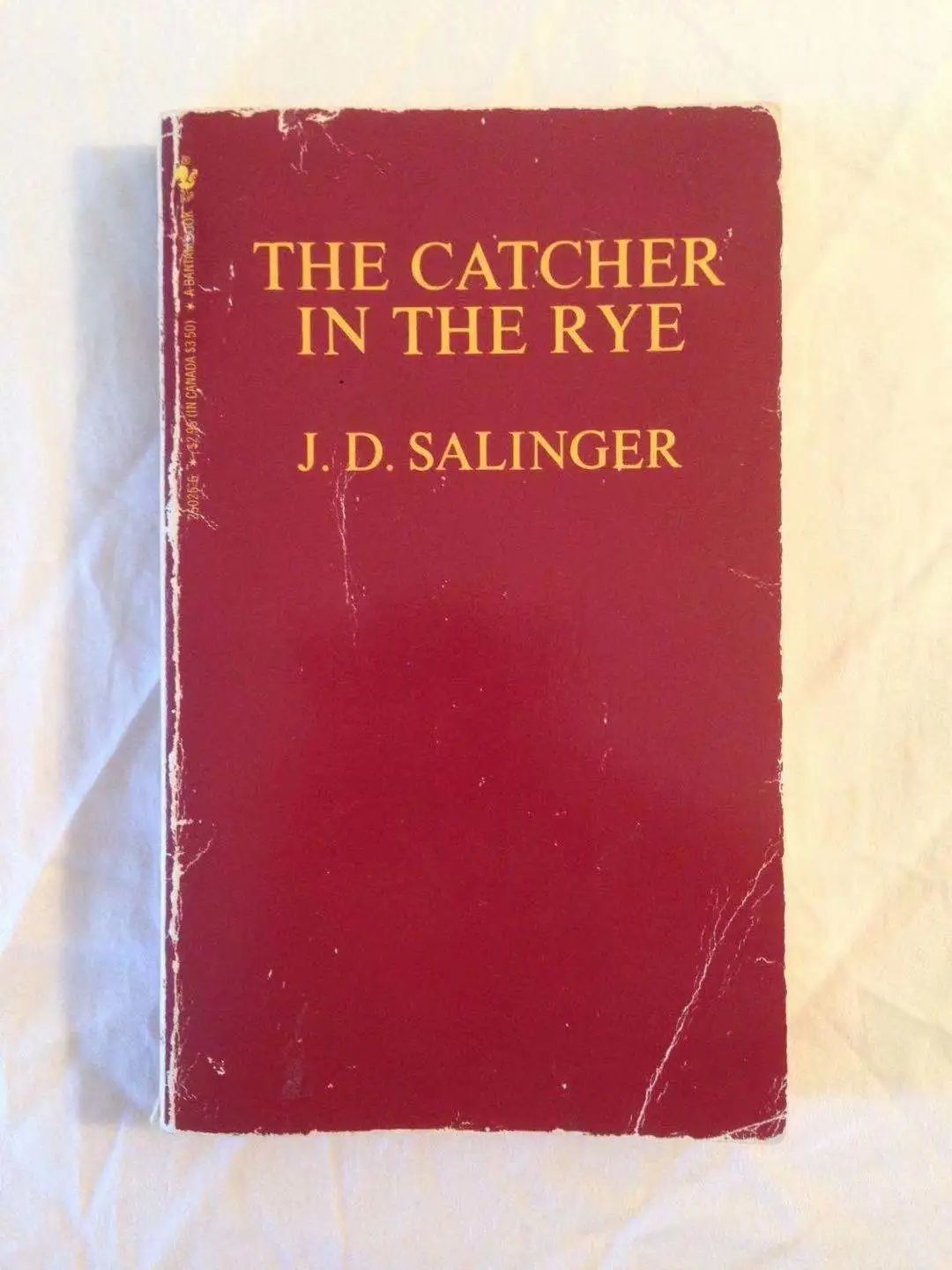

他,就是J.D.塞林格,《麦田里的守望者》的作者。一个有反骨,又有慈悲心的隐士。

今天分享的对谈,来自“边缘人小曹”和苗炜苗师傅,让我们在这二位的解读里,再重新认识本读过数遍的经典,以及这位你似乎熟悉,但其实远不够了解的作家吧。

✦ +

+

当年《纽约客》根本看不上塞林格

苗炜:各位好,我是苗炜。很高兴今天连线边缘人小曹,一起来聊《麦田里的守望者》,聊塞林格。

小曹:今天很高兴跟我的偶像之一苗师傅连线,其实最早是我有一期视频,在一片麦田里边走边讲《麦田里的守望者》,后来视频挺火,大家好像能从霍尔顿身上看到一些自己的影子。我突然觉得塞林格这个书其实离我们也不太遥远。我听编辑跟我说,您是每年都把《麦田里的守望者》拿出来读一读。

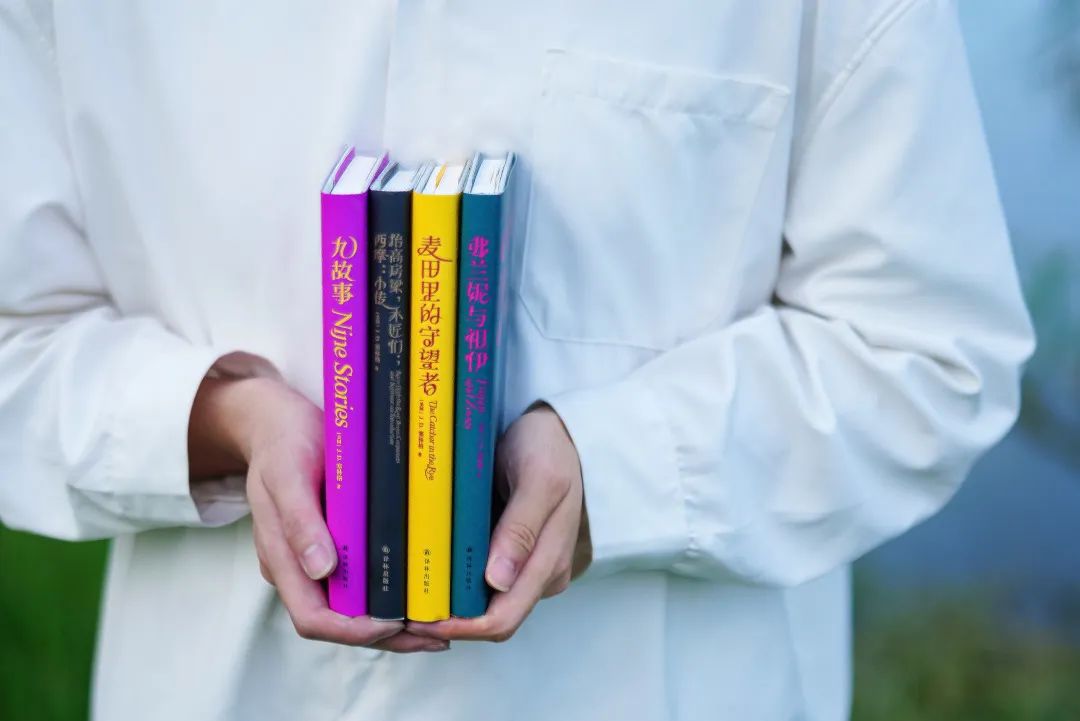

苗炜:是。塞林格的四本书,一般人读的最多的就是《麦田里的守望者》,还有《九故事》。早年的塞林格想当文学青年,梦想在《纽约客》上发表作品。他开始写的小说《纽约客》不发,一个特别重要的原因就是《纽约客》特别不喜欢那种作者意识强的小说。我们看《麦田里的守望者》,作者意识太强了。

20岁的塞林格努力在《纽约客》发表短篇

(电影剧照)

但你看他的《九故事》,相对来说还是挺像杂志小说,“我”并不是那么强烈,所以好几篇也发在《纽约客》上了。这跟《麦田里的守望者》是特别大的一个区别。《麦田里的守望者》的叙事魅力,就建立在霍尔顿的口吻上面。

✦ +

+

他写出了同龄人的虚荣

小曹:我记得有一个说法,说塞林格写这小说的时候,已经从战场回来,他用一个中年人的对世界的理解,去写一个叛逆少年的内心。所以大量的作者的意识,都沉在文本下面了。

苗炜:年轻时候看,我会说这小说写的是成人世界的虚伪,说了好多成人世界伪善的事情,但等我上了岁数之后,我发现里面写了很多同龄人的虚荣。

比如说他写宿舍里有一个人总是把霍尔顿的高级手提箱放在自己的行李架,让别人误以为他使的是名牌。另外一个同学开着车,出去跟女生约会,让霍尔顿给他写作文。他其实是写了很多同龄人的这种虚荣、虚伪。他还写了好多装腔作势的,在剧院门口,脸上总是带着特别腻烦的表情的年轻人。随着年龄增长,你会对这个小说有不同的侧面的解读。

✦ +

+

为什么要参与“狗屁”球赛?!

塞林格在战争中写作

(电影剧照)

小曹:我第一次看这个小说,是中学翘课在图书馆里看的,那种“我把你们看得很透,但不得不去适应你们”的无奈和悲愤呼应我当时的状态。现在看,就看到了更多的温情,霍尔顿其实是一个很善良的人。人在一个很愤世嫉俗的状态下,他可能往往意识不到自己的善良。我现在对霍尔顿身上那些纯真的东西更有感触,也明白他的叛逆姿态也是一个保护色。您过了一段时间再回去看,对这个小说的感觉有什么不同?

苗炜:我是看到霍尔顿这么一个高敏感的人,高敏感的人他的情感颗粒度比较细腻,然后他不太喜欢情感比较粗糙的那种人,比如他对一些现成的说法会表示怀疑,老师们会教他说“人生就是一场球赛”,他会想:“是,人生是一场球赛,你如果加入实力强那方,当然是一场球赛,但你要在实力弱的那方,那是一场什么狗屁球赛。”他天生就知道有些人不适合竞争,他会去琢磨:我可能就是一种不适合竞争的人,我应该如何自处?这个是人进入社会时特别需要调试自己的。我经常看这本书,也是想通过它调试自己。

✦ +

+

爱与死,他都看透了……

塞林格和乌娜

(电影剧照)

小曹:像您说的“调试自己”,我想起来,我们现在特别流行说跟自己“和解”。我那天就想,霍尔顿长大了会怎么样?因为那种年少叛逆,很多人很小的时候都体会过,或者说都有那么个时期,觉得大人说话都是放屁,这个世界没有什么是真诚的,没有什么是对的。但这会经历一个过程,像您说的高敏感的人,他不断地去跟他者碰撞,去适应别人,有的时候妥协,有的时候要杀掉以前的自己。

苗炜:人肯定是要被生活重锤一下,狠狠敲打一下。小说里霍尔顿17岁就进入疗养院,他是躺在疗养院或者是心理诊所去回溯。所以好多人看小说莫名就得到了治愈,觉得有一个人写出了自己的心声。

如果我们拿塞林格来跟霍尔顿做对比的话,塞林格是被生活重锤了。

他在二十一二岁的时候,开始有点小小的名气,跟乌娜,就是大剧作家尤金·奥尼尔的闺女开始约会。当时也算是般配,他二十多岁,乌娜十几岁。乌娜是名媛,她是16岁就开始进出纽约的一些俱乐部,但她一到18岁突然嫁给卓别林了。卓别林的岁数比她爸爸还大。这对塞林格是一大打击。塞林格是为了当作家,想让自己的历练更丰富,去上前线打仗。结果他刚去前线,就看到自己原来的恋人嫁给了一个老头。这个是爱情上的一个打击。

18岁的乌娜和54岁的卓别林

另一个打击就是他在战场上随时面对死亡。当然我们可以说的特诗意,说塞林格背着《麦田里的守望者》的前6章,登上了诺曼底海滩。他为什么要在战场上要写小说,就是不想让自己发疯,要维持自己的心智健全。像维特根斯坦也是那样才写了《战时笔记》。

当你周围二十五六岁的人迅速死掉,然后补充上来一批新兵,都是十八九岁。塞林格他们师的伤亡率是150%左右。什么叫伤亡率150%,他不只死了一批人,就是他死了一批人之后换防,补齐这个人,然后再死掉。

再比如说塞林格最后解放了达豪集中营。他的任务是反间谍,因为他去过奥地利学过德语。你想一想他一个犹太裔,在达豪那种地方,怎么面对集中营中的这些事情,怎么跟当地的德国人交流?

塞林格曾经说过,说我要在这场战争之后对这场战争不说一个字,他从来没说过没有回忆过说我在战场上都干了什么,我在达豪都看见了什么,他没说过。

就这些没说过的话,我觉得是一种很深的伤痛,就这种伤痛的话,我觉得什么年少轻狂的忧愁都会治好。当你爱人被夺走,当你看到成千上万的跟你同龄的人都死在战场上,只是身上那个“狗牌”被摘下来,揪下来带回家的时候。

《麦田里的守望者》肯定是一个青春伤痛的东西,但我总觉得作者内心有一个更深的伤痛。更深的伤痛,他并不是通过一个反战小说,不是写一个《西线无战事》那样的小说,来体现战争的伤痛,他反而写了一个时代背景不重要的青春小说;但是有一些跨越时间的伤痛,特别深的伤痛,能够在这里面被治疗。

战死的士兵

(电影剧照)

✦ +

+

隐居不是叛逆,而是人之常情

小曹:我觉得塞林格这个人特别像个艺术家,他把自己献身给一种理念。后期他越是隐居不出,就让大家越期待他。这个人好像把自己搞得特别酷,恰恰是那种亚文化最喜欢的。

苗炜:实际上《麦田里的守望者》就是一个先声,用一句诗意的话,叫“在无数挣脱牢笼的反抗中,听到霍尔顿的声音”,它有一个先声的作用。

我倒不觉得说塞林格对出版的各种要求,包括隐居不出是一种耍酷,他不是这样的人。比如说《麦田里的守望者》开始投给出版社,编辑说:这个主人公是不是有毛病?然后塞林格听完就哭了。他不是骂你,说你不懂。他是觉得自己受了屈辱,他就哭了。

他就是一种高敏感的人,不被理解的时候,他有他的那种伤感,所以他有时候说不想让自己的照片在书上,或者他对封面设计有要求,是他太迷恋自己的文本。他认为自己所写的一切都在文本之中,不想让形象来破坏这个文本,既不想让自己的作者像去破坏,也不想让一个电影改编,一个具体的霍尔顿的形象来破坏,甚至也不让封面上插画、设计来破坏他的文本,他要保持自己文本神圣。

1968年版的《麦田里的守望者》

塞林格亲定设计

包括他隐居的时候,有一个女学生来预约采访,说自己是为校报采访的,但其实她是把这个文章发在当地一个商业报纸上。可能好多年轻人觉得这有什么。这个是天大的错误,对这种敏感的人来说:“我认为你代表着青少年,所以我愿意跟你说话,结果你把我卖给别人。”这是一个很大的背叛。还有很多人去他那寻找人生建议。塞林格就会敲着窗户说:我是一个写小说的,不要整天拿这些破问题来问我。这都是作家正常的反应,他不愿意跟这个世界打交道。太正常了。

隐居不说话,你要说他是故作神秘倒也不是,这是一个性情,只不过就是这世上没有多少人能够有这个条件。我要有五千万,我也迅速找一个地儿隐居起来。这简直是人之常情,是特别正常的一个事。

✦ +

+

看不惯这个世界的孩子都读塞林格

小曹:现在我们还有这个契机理解塞林格,重新来读他吗?因为文学史上塞林格也是一个挺难被归类的作家,大家上面会讲海明威、菲茨杰拉德,下边讲金斯堡、凯鲁亚克,塞林格就放在那有点孤零零的,前后不靠的这种感觉。

苗炜:他好像是比较特别,他跟什么“垮掉的一代”,那种文化运动中的那一批的作家不一样,他不是属于某一批里面的一个人,他是单独的一个人。

我倒是觉得《麦田里的守望者》肯定会不断有年轻人去读,一个书的销量滚动到上千万这个级别之后,就基本上脱离了作者。比如说《活着》这样的书,上千万了吧?它永远能滚动下去。只要一个人想了解中国经历了什么,肯定都会看余华的《活着》。

只要一个年轻的小孩,他对这个世界有点看不惯,他忽然觉得他已经建立起来了一个自我认识,然后他一下觉得这个世界并不是按照我设想的理想状态存在的,那好,就会有一本书《麦田里的守望者》等在那说,你看。六七十年来,一代一代看不惯这个世界的小孩都看这本书。

✦ +

+

找到自己不可替代的声调

小曹:我觉得《麦田里的守望者》大部分人上来一读,感觉非常口语,包括这种对话体其实是他的一个写作特色。您也写小说,您觉得他的这是很高级的一个写作技巧吗?

苗炜:有一个特别重要的写作技巧,是对我启发特别大的,忘了是哪个作家说的,他说:要坚持用第三人称写作直到一个不可替代的自我冒出来,一个不可抑制的自我冒出来。你要用第一人称的时候,你要能够感觉“我”是你抑制不住的。我觉得这是特别重要的,就是因为很多作家写作的时候都会先从第一人称写起,然后才慢慢的学着用第三人称。他知道那个“我”是可以抑制,也可以替代的。

如果我们三十了四十了,读过那么多小说,然后去想一想哪些小说是用第一人称写的。可能在你脑子里留下印象深的是某些用第三人称写的,情节性强的那些小说;但当你回想某一个人用“我”说话的时候,那往往是一个特别鲜明的人物形象。

我觉得《麦田里的守望者》里面的霍尔顿这个声音是不可抑制,也无法替代的一个声音。仿佛你就看见了一个16岁的孩子歪戴着红色猎人帽,他可能坐在某个地方开始跟你说话,他整个的语气都是不可替代的,这个人就活灵灵地在你的脑海里面浮现,就这种不可抑制的自我,跟一个不可替代的文学人物形象紧密联系在一起,所以倒并不是一定说用第一人称“我”,就一定要有些金句什么的。

他有很多说话的语气是很重要的,比如说他写电影院门口:很多姑娘都在那等着她的男朋友,有的姑娘大腿漂亮的要命,有的姑娘的大腿没那么漂亮,然后你想到所有这些姑娘,将来都会嫁给一个王八蛋。

这种语气是一种叙述,就是一个声调。有很多作家,就不管你是写小说还是写回忆录,你都要找到这个声调,然后让自己的声调是一个不可替代的声音。如果有年轻的朋友第一次看那个小说,可以去体会一下,为什么这个第一人称是不可抑制的。挺好玩的一个角度。

✦ +

+

天真与经验,你选哪个?

小曹:我最后提一个题外话的小问题,我看您的播客叫“天真与经验”,这个天真与经验不就是未成年人和成年人的一种对立的概括,其实经验有的时候是消磨了天真。您当时起名的时候怎样想的?

苗炜:这就是威廉·布莱克的诗。布莱克有一个诗集就叫《天真与经验之歌》。我觉得天真和经验,好像是一个挺对立的状态,但有时候,人都是想获取一些更多的经验,但也应该保有天真。

有时候你只有处于一个相对天真的状态,才能够不断获取经验,否则的话人到了四五十岁就从自己的经验中来回答问题,可能是不太对的,特别是现在世界日新月异的,人的那点经验并不是特别靠得住,所以还是天真点好。希望年轻的一拨人还喜欢看《麦田里的守望者》。

✦ +

原标题:《如果人生是场球赛,你要进入哪支队伍?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司