- +1

那个时代,女性已无法要求更多

原创 卜正民 理想国imaginist

站在今日的世界回看几百年前,会觉得难以想象:那时的人过着怎样的生活?对于过去时代的印象,似乎大部分来自于并不严谨的古装影视剧,或教科书上的只言片语,这些印象或经过美化加工,从而变得失真,或泛泛而谈,宏大叙事掩盖微末细节,总觉得缺少了点什么。

站在今日的世界回看几百年前,会觉得难以想象:那时的人过着怎样的生活?对于过去时代的印象,似乎大部分来自于并不严谨的古装影视剧,或教科书上的只言片语,这些印象或经过美化加工,从而变得失真,或泛泛而谈,宏大叙事掩盖微末细节,总觉得缺少了点什么。明代是最常见于历史题材文艺作品的朝代之一,史景迁称其为“一个活力澎湃的复杂体”,杨照形容它是“一个完熟而散发出阵阵香气,正准备开始腐烂的文明”。与我们熟悉的明代发生的经济变革与商业发展密切相关的还有不同人群的生存状况的改变,汉学家卜正民在《纵乐的困惑》中就写到商人、知识分子、官员、外交使者、女性等形形色色的人们几百年前的风俗与境遇。他们会和我们一样追逐时尚,热爱旅行,享受物质的愉悦。

尤其令人印象深刻的是书中写到的女性生活。随着商业经济的发展,旧有“男耕女织”的分工渐趋瓦解,女性从家庭的附庸,贞洁烈妇的规训中获得部分解放,并有机会游历四方,写诗作文。尽管就整个社会而言,女性的地位并未得到根本性的改变,但这些看似微小的进步,在明代之前依然是无法想象的,对于那个时代而言,她们已无法要求更多。

本文节选自《纵乐的困惑:明代的商业与文化》

[加]卜正民 著,方骏 译

01.

统计数据中缺失的女性:

没有载入史册的机会

明代中叶,君主最终放弃了明初政府迫使僧侣以及其他流民返回原籍的希望。以南京附近的一个府为例,明初大批被迫迁徙到那里的人逃离该地。成化皇帝(1464—1487年在位)下令官员编订逃民的名册,但并没有采取任何其他步骤将他们遣返原籍。继位的两位皇帝——弘治和正德——进一步放宽了对逃离户籍所在地的富户的惩罚。当嘉靖皇帝(1521—1566年在位)得悉无户籍注册移民的流动情况时,他的反应并不是将他们遣返原籍,而是要他们在居住地注册户籍。中央政府因而放弃这一问题的主动权,并将处理问题的权力下放给地方官员。明代中叶的地方官员接受了这种非正式迁徙是不可改变的事实。他们将流民与县内其他居民一起注册登记,并调节税额负担的分配以纳入这些流民。

女性的数量本来应该占登记人口的一半,但这种情况极少。少数按性别记录人口的地方志编纂者,曾报道男性人口远比女性为多。以北直隶为例,大名府在1502年的人口统计,列出378167名男性,但只有226982名女性。5:3的男女比例是已严重偏离了人口的生态平衡。在大名府的清丰县,男性以2:1的比例超过女性的人数。甚至人口不平衡状况最轻的内黄县,男女比率的记录为7:5。表一展示了其他五省的情况,证明了明代中叶人口记录渐渐产生的歪曲程度。女性正在从人们的视线中消失。

这种扭曲的情况反映了什么?可能有三种不同的解释:成年女性人口正在减少;大量女性逃避注册登记;户主拒绝登记他们家中的女性。成年女性人口减少是一个因素,但并非事实的全部。社会习俗的确会迫使很多家庭杀害女婴。虽然男女婴儿皆会被“溺”,但当他们的家庭无力供养的时候,女性更有可能被杀害,或者不闻不问,任其自生自灭,或于饥荒时候被卖为婢女或妓女。在她们出生的家庭里,女孩比男孩更容易被牺牲掉。尽管如此,依然很难想象杀害女婴和不闻不问两个原因足以在一个世纪之内于1502年将清丰县的男女比例变为2:1,海康县的男女比例在1614年甚至达到4:1。

这种扭曲的情况反映了什么?可能有三种不同的解释:成年女性人口正在减少;大量女性逃避注册登记;户主拒绝登记他们家中的女性。成年女性人口减少是一个因素,但并非事实的全部。社会习俗的确会迫使很多家庭杀害女婴。虽然男女婴儿皆会被“溺”,但当他们的家庭无力供养的时候,女性更有可能被杀害,或者不闻不问,任其自生自灭,或于饥荒时候被卖为婢女或妓女。在她们出生的家庭里,女孩比男孩更容易被牺牲掉。尽管如此,依然很难想象杀害女婴和不闻不问两个原因足以在一个世纪之内于1502年将清丰县的男女比例变为2:1,海康县的男女比例在1614年甚至达到4:1。第二个可能性——大量女性自己逃避登记注册——似乎更加难以置信。流徙者的行列中的确有女性,但从文献中屡次提及流动的单身男性来看,她们的人数应该较男性少。女性也有往来于道路上做商贩谋生的,但人数也不及男性那么多。她们面对更大的人身危险,同时在强大的传统文化束缚下,她们不得不留在家里。明代中叶的《金坛县志》提醒读者:“妇人耻出门户。”因此,尽管不少女性夭折,也有些成年女性逃避注册登记,但导致她们从人口记录中消失的最主要因素,可能是户主不愿意报告女婴的出生或承认嫁入的女性人口。这些户主何必要为了那些最终会离开的女性而使该户遭受加税的影响呢?(因为女性出嫁而要地方官员从户口登记中删减人口数目可能是一件非常麻烦的事。)同时,他们为什么要为一个可能要求离婚的新娘或一个可能夭折或因外嫁而改他姓的女性注册户籍呢?

自1442年以后女性在人口记录中的数目下降,既是一种统计产生的假象,也是一个社会事实——女性人口被抑制,正如她们的人口记录一样。人口减少的原因,比起杀害女婴,更可能是没有注册登记,但两者皆证实了一种忽视女性的文化偏见。

甚至在被统计的明中叶时期的女性中,很少有人能为我们所知,也没有任何可供参考的材料。历史学家可以从人口记录以外的材料(如地方志中的传记部分)将少数人从湮没无闻中拯救出来,但他们发掘出来的多数是男性——这也可以解释为何这本书中所提及的多是男性。与女性相比,男性轻而易举地拥有更多载入史册的机会:考试中举、取得功名、担任官职、死节殉难、作文绘画、行善布施、实践孝义。相反,女性只有一种公共角色可以使她们得以立传或扬名:在丈夫死后选择做不再改嫁的“节妇”。

1540年河南《许州志》中关于刘氏的记载,反映了女性能为世人所知的一个具有代表性的过程。刘氏(她的名字并没有记录)生于1477年,下嫁一位有进取心的县学生员。她的生员丈夫由于英年早逝而未能中举,只遗下幼儿待其抚养。

刘遂杜门罕见亲戚(节妇被要求与外间隔离。男性认为,独身的妇人容易引起流言蜚语,担心她们会置以男性为中心的宗族关系网络于不顾,从而危害到男性的权威),力躬纺织以自赡(儒家对贞节的定义是妇女摆脱经济上对亲戚的依靠,并认为家庭纺织业是唯一适合隐居女性的生产方式。拒绝再嫁之所以值得注意,更大程度上是因为她们在经济上不再依赖男性,而不是因为性欲的克制),百计抚孤(刘氏打算保持贞节只不过因为她有一个儿子,只要她能养活儿子,便可以倚靠他在夫系家族内的地位,使自己晚年得到照顾),鞠育成立。二十八而寡,今历孀居三十五年,啜粥茹淡(刘氏不能享受快乐的寡妇生活,因为这样会破坏那种给节妇以精神力量的受苦形象),始终一节,称重余乡评(她的名声必定要超过其夫家以取得公众的赞誉)。嘉靖己亥,知州张良知闻而褒重其事,乃于正月元日榜其门曰:“生员袁锡妻刘氏贞节之家。”士夫声诗庆美者不一。今已六十四岁云。

除了说出在地方志刊行时刘氏仍然在世、已经年届六十四岁外,传记作者几乎没有提供其他有关刘氏的详细个人资料。她的个性完全被纳入她所选择的表面形象之内,故刘氏作为一类人是被记录了,然而作为一个人,她却被遗忘了。但这无关紧要。以明代中叶的说法,这是一个成功的故事:有一个儿子,经济独立,又得到地方士绅及官员的公开赞赏。至少在那个时代,一位妇女不能够再有更多的企求了。

02.

游历的女性:

打破男性障碍的愉悦

像明代中国的许多其他东西一样,旅游也仅仅是男人的事情。徐弘祖热衷于旅游和探访那些在古代文献中被神化了的风景名胜,这使他不辞辛苦到达遥远的云南。他在家中寂寞无聊、默默地侍奉年迈的双亲,然后为父亲守丧。父亲丧期一过,母亲就鼓励他出去游历了。她以女性特有的方式允准了徐氏的旅行,并肯定了他的做法,告诉他“志在四方,男子事也”。

女性是没有外出游历的自由的,但进香显然除外。男人们也去进香,但女性特别执着于进香则是明代社会女性忠孝角色的延伸表现。她们比男人更虔诚地祈求神灵的保佑、照看祠堂、延请巫师。在这一过程中,在她们中间建立起了一个部分独立于男人世界之外的情感交流世界。这种独立使一些男子感到不安,他们批评女性不该去寺院进香,不该参加秘密宗教组织。

一位老妇人在佛像前指导两名年轻女子燃香。(《紫箫记》)

一位老妇人在佛像前指导两名年轻女子燃香。(《紫箫记》)这样的活动几乎不容许举行,只有有干瘪老妪——那些年纪大得不会引起男人注意的妇女——参加的时候,才情有可原。明后期的小说《醒世姻缘传》描写了一次由两个“干瘪老妪”组织的、到山东泰山的进香活动,还刻画了那些沮丧的男性,特别富有喜剧效果。性情偏激的薛素姐嫁给了国子监的一个太学生,她用十两银子买了一个去进香的位子。虽然发现与她同去进香的都是一些农妇和仆人,但她还是决定上路。出发的前一天,她哥哥告诉她一个女儿家在大庭广众之下到乡间闲逛会有损于她夫君的声誉。他决定必须让她丈夫狄希陈跟她一起去:

睡到次日五鼓,素姐起来梳洗完备,穿了一件白丝绸小褂,一件水红绫小夹袄,一件天蓝绫机小绸衫,白秋罗素裙,白洒线秋罗膝裤,大红连面的缎子鞋,脊梁背着蓝丝绸汗巾包的香,头上顶着甲马,必欲骑着社里雇的长驴。狄员外差的觅汉上前替他那驴子牵了一牵,他把那觅汉兜脖子一鞭打开吊远的,叫狄希陈与他牵了头口行走;致一街两岸的老婆汉子,又贪看素姐的风流,又看着狄希陈的丢丑。

作者对他笔下的进香妇女的可笑模样做了生动的描述:

一群婆娘,豺狗阵一般,把那驴子乱撺乱跑。有时你前我后,有时你后我前。有的在驴子上抱着孩子;有的在驴子上墩吊髻;有的偏了鞍子坠下驴来;有的跑了头口乔声怪气的叫唤;有的走不上几里说肚腹不大调和,要下驴来寻空地屙屎;有的说身上不便,要从被套内寻布子夹屄;有的要叫孩儿吃乳,叫掌鞭来牵着缰绳;有的说麻木了腿骨,叫人从镫里与他取出脚去;有的掉了丁香,叫人沿地找寻;有的忘了梳匣,叫人回家去取,跐蹬的尘土扛天,臊气满地。

小说这一回的结尾,看似是对女性讽刺了一番,其实嘲笑的却是男性那股忧心女人在公共场合的举止的可笑劲儿。作者所针对的不是那些行为不检的女性,恰恰相反,他针对的是那些挑三拣四、满腹牢骚的男子,因为他使读者相信薛素姐一路上玩得很开心,回家后感觉到一种打破男性设置在她面前的种种障碍的自由自在。

香客、旅行者和巡回往来的商人——正像陕西省一渡口的一块碑文所写的那样,如“飞星运转”,如“蚁攘蜂熙”,“迎送奔驰者苦无宁日”——不仅在重塑中国的地理地图,也在重塑中国的社会。到17世纪30年代,在《天工开物》的序言中,宋应星能够毅然抛却张涛对无休止的社会变动的担忧,认为自己生活在一个非常幸运的时代。“滇南车马纵贯辽阳,岭徼宦商横游蓟北”,所有这些都是值得庆幸的:“人群分而物异产,来往懋迁以成宇宙。若各居而老死,何藉有群类哉?人有贵而必出,行畏周行。物有贱而必须,坐穷负贩。”

两个世纪以后,欧洲人访问中国,发现中国是一个如此充满活力和商业气息的地方,以为中国本就如此:

说到旅行,没有任何地方能比这里有更多的活动自由和权利了。任何一个公民都可以在十八个行省内自由自在地旅行,想住哪里就住哪里,不会被任何政府官员所打扰,没有人干涉旅行者的行踪,他绝对不会碰到一个宪兵要他出示通行证。在全国各地不受限制地穿行,对那些不停地从事商业贸易的人来说,是一个不可或缺的条件。当然,哪怕是对自由行动最微小的限制,也会有碍于这一宏大的商业系统的运转,而这一系统是这个庞大帝国的生命和灵魂。

03.

商业经济:

不可或缺的女性劳动

在书中提到的庞氏家族的族规告诉我们,妇女是地方市场上商品和服务的消费者。要估计她们在多大程度上参与市场经济,其中一个办法就是要知道她们花费在家政上的银子有多少。但是我们不知道。我们确实知道的是,1616年南京的一个耶稣会家庭被查封时,他们手头上有17.6两的银子,或许这是日常家庭开销所需的数量。这看起来似乎是个不小的数目,但一个中等富裕家庭的管家维持一家人生活的消费确实也需要这个数量。当然,妇女不仅仅是消费者,而且还在市场中以商品生产者和服务提供者的身份出现,最明显的就是纺织工人、小商贩和妓女。

张涛将明朝前期理想化为一个“男耕女织”的时代。像我们在“春”季里已经看到的那样,这一传统的比附在明朝中期开始就逐渐失去了吸引力,至少它不再能正确解释女性纺织者的情况。妇女们生产纺织品并不仅仅是为了家内消费,而是要拿到市场上去出售。这些纺织品可能是作为剩余品而被出售,也可能是作为商品而被生产出来的。当家庭生产的重心从剩余品的生产向商品生产转变,更多的妇女参加到这一生产中来的时候,明朝后期市场化的程度加深了。

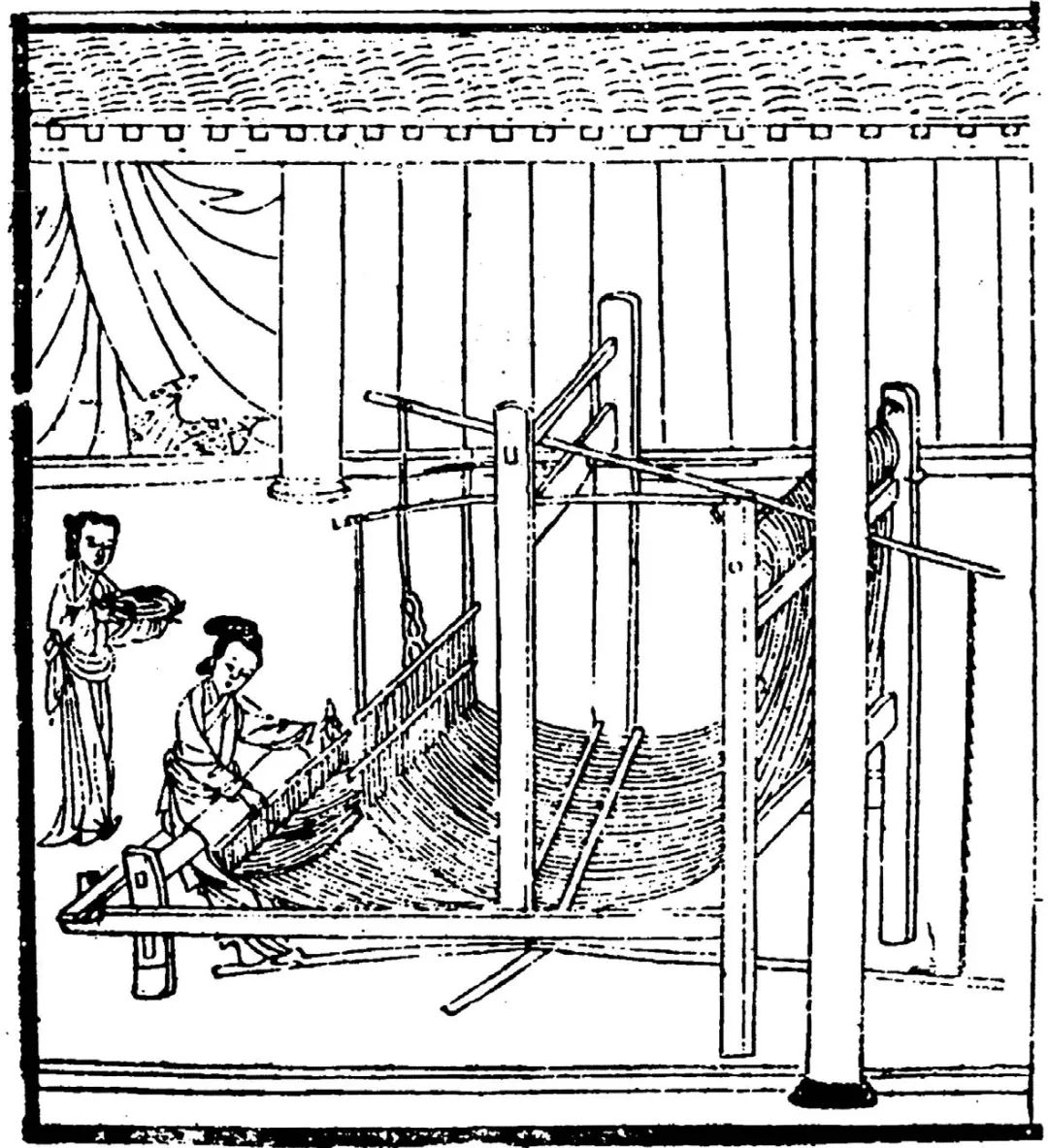

这是另一幅描绘妇女在家内从事纺织的理想画面。同样,画家为织布者和她的帮手安排的优雅环境也破坏了本画的真实性。由于纺织品生产的商品化,家庭内部男耕女织分工的理想画面在明代已经基本消失了。(《便民图纂》)

这是另一幅描绘妇女在家内从事纺织的理想画面。同样,画家为织布者和她的帮手安排的优雅环境也破坏了本画的真实性。由于纺织品生产的商品化,家庭内部男耕女织分工的理想画面在明代已经基本消失了。(《便民图纂》)这一趋势在江南的棉织业中更为明显,但在边缘地区也同样存在。比如,1619年海南岛的地方志就记载,当地的妇女将吉贝编织成布卖给商人,通过这些商人转售他处。这种生产的商业性质可以从编纂者的评论中看出来,他说,由于缺少雇佣劳力,女子承担了这些工作。她们是在生产商品,这些商品的出卖增加了家庭收入,从这种意义上来讲,她们所从事的工作类似于雇佣劳动。她们生产的吉贝布不是用来赚几个零花钱的生产剩余品。

然而,妇女在家庭纺织品生产经济中的地位是远远谈不上稳定的。白馥兰(FrancescaBray)提出,从明代后期开始,妇女在纺织生产中逐渐被排挤到次要位置,在这一长期的过程中男子取代了她们原来的位置。在丝织业中,男子承担了织丝成布的工作,而将报酬低得多的其他生产工序(如缫丝)留给妇女。宋应星在《天工开物》里也反映了这一趋势,书中插图描绘了妇女在照料丝蚕和操作纺轮(见图31),而在织机后面画的都是男子。农村的妇女们仍在织棉布,但是在城市里男子所从事的踹(布)、染(布)工作被赋予了更高的价值。

白馥兰认为,到了清朝末年,妇女控制的唯一一个棉织业生产领域就是家用土布的生产——这就意味着她们不能再像明代后期那样获取货币收入了。起初将妇女带入农村家庭纺织工业中的货币经济的发展,最终推动了她们的劳动的边际化,使她们在生产中的地位降低。尽管存在这种边际化的趋势,妇女的劳动对明代后期的商品生产过程来说还是不可或缺的,甚至其中一些生产还得益于她们的手工技艺,而这在明代前期是完全不可想象的。

妇女逐渐从生产领域转向商业领域,在明代后期,她们作为小商贩的角色日益凸显。这些妇女工作在市场最底层,以现代的标准衡量,她们几乎无足轻重。16、17世纪之交,范濂在描述自己家乡松江的文章里,对“卖婆”有过简单的描写:“自别郡来者,岁不上数人。近年小民之家妇女,稍可外出者,辄称卖婆。或兑换金珠首饰;或贩卖包帕花线,或包揽做面篦头;或假充喜娘说合。苟可射利,靡所不为。”作者接下来颇为隐晦地批评道,从经商到卖娼只有一步之遥。

有的士绅将女子经商与其他形式的道德沦丧联系在一起。在邻近的嘉兴府,李乐夸赞自己的家乡“务禁地方赌博及妇人市肆”,好像这两种行为都同样堕落。另一种向贫穷女子开放的商业性谋生之道就是在“柳市花街”卖身。在明王朝的前期,娼妓现象就已经很繁荣了,无需等到商品经济充分发展。早在明代中期,据称大一点的省城有青楼数千,即使小城市也有数百。这一估测看起来似乎很夸张,但随着城市数量的增长,而且通常城市居民中男性的比例远远超过女性,他们一贫如洗,无力成婚,在这种环境下,妓院的数量或许确实达到了这个规模。虽然娼妓主要集中在城市,但凡是有男性移民经过的地方就有它的存在。例如,从山西南下到湖广的牧羊人后面就总是跟着“妓女与肩酒肴者”,而牧羊人“剪毛以酬”。季节性的庙会也是流动性妓院设店营业的地方。

做娼妓的妇女通常都是被她们的父亲或丈夫卖到青楼里的,只有解除卖身契约才能获得人身自由。拥有这些卖身契和青楼的几乎都是男人。卖淫或许是女子的一种谋生之道,但对于男人来说,它更多的是一次经济机遇。以勉强维持温饱的便宜价格雇佣女性劳力是事业男性进入商业经济的途径之一。

04.

被浪漫化的女性:

走近文学、自由和知识生活

在明王朝最后的匆匆几十年中,一些士绅在婚姻和姬妾体制之外得到了有教养的女子做艺妓。艺妓的出现是那个特定历史阶段文化意韵的表现。它将妓女的纯粹性关系重新塑造成一种文化关系,甚至是志同道合的金兰之交。这种重塑的发生来之于男性的视角——尽管女性或许十分渴望获得艺妓的身份——当男人们追寻当时市场上的浪漫故事中的才子佳人式的爱情中的红粉知己,而在现实的包办婚姻和金钱婚姻(嫁妆的转移)中又找不到的时候,这种重塑就发生了。

从另一个层面上来说,这为男人们提供了一个帮助女子挣脱特定的文化束缚的机会,通过要求艺妓具有男子的文化修养,以及在书法、绘画、诗歌等纯粹男性士大夫的艺术领域内得到熏陶,使她们高雅化,甚至男性化。男子并不是这一潮流的唯一推动者,也只有在具备文化修养的女子打破了文化艺术领域内的性别界限之后,艺妓的时尚才能产生。奢侈品贸易的发展是艺妓时尚产生的另一个前提条件,它提供了男性士绅将他们的艺妓打扮成精英阶层成员所需的时兴衣饰。

明代后期最有名的艺妓是柳如是(1618—1664),陈子龙的情人。关于陈子龙,我们在前面曾提到他对金钱的评述。柳氏是在盛泽镇的一家青楼以侍女杨爱的身份开始她的红尘生涯的。一位致仕的首辅纳她为妾,教她写诗作画。一场性丑闻使这个老头不得不在1632年她十四岁时放她出去。她来到松江,在那里她的高雅举止和吟诗作画的才能使她闯入松江的士绅精英圈子。1633年柳、陈二人成为情侣。在他们1635年春、夏的共同生活中,两人都写出了精彩的诗作。陈子龙的妻子强迫他放弃柳如是,柳氏后来又成为著名的钱谦益(1582—1664)的小妾和红粉知己。她一直留在钱谦益身边,继续从事写作,直到钱去世,之后不久她本人也与世长辞。在其他知名的士绅和艺妓的结合例子里,男子都是社会地位很高的人。除了钱谦益之外,他们都出生在17世纪的最初几十年中,在明朝的最后几十年长大成人。

这种崇尚浪漫爱情的行为在清朝统治的最初十年之后就不多见了,所剩下的只是人们对昔日美景的留恋。描写明朝后期艺妓的文学作品,不管在当时还是现在,都具有将这一小群女子浪漫化的倾向——当时是因为她们的才气,现在是因为她们挑战传统性别从属地位观念的英勇行为。

这种崇尚浪漫爱情的行为在清朝统治的最初十年之后就不多见了,所剩下的只是人们对昔日美景的留恋。描写明朝后期艺妓的文学作品,不管在当时还是现在,都具有将这一小群女子浪漫化的倾向——当时是因为她们的才气,现在是因为她们挑战传统性别从属地位观念的英勇行为。但是从另一个角度来说,是那些珍视这种浪漫爱情的男子将这些女子光彩化了,他们想在这里找到寄托,摆脱官场失意的失落感和明末党派倾轧给他们带来的无力回天的感伤。浪漫爱情的理想境界,将他们政治上的隐退引向了与艺妓的交往世界中,在这里他们感受到了在失意官场和卑微政治地位中丢失了的道德优越感。结交艺妓成为一种隐喻意味颇浓的行为。文化造诣高的男子将他们自己的这种两难处境典型化为作品中的具有悲剧色彩的男主人公。他们花钱纳在某一方面文化修养极高的艺妓为伴,部分地吸纳了命运悲惨的艺妓的人格特征,借此来表现他们自身的殉道感。

明亡后两种浪漫行为——忠于情人的浪漫和忠于覆灭的明朝的浪漫——的密切结合进一步证实了这种隐喻,且进一步突出了对浪漫爱情的崇拜乃是来自男子叙事,他们将士绅阶层中最上层的一小部分分离出来,作为国家民族(不同于政权)人格化身的结果。士绅和艺妓间的知己关系或许给那些杰出女性的生活带来了变化,使她们享有更高的教育和行动自由。但明末瞬息即逝的浪漫爱情既没有导致也没有重新领引妇女生活改变的潮流。

被培养成为艺妓的女子获得了个人走近文学、自由、性和知识生活的机会,但在整个女性世界中,她们只是处在社会夹缝中的少数。即使有再多的文学作品将她们悲惨命运浪漫化,大多数妇女仍然没有机会进入上述领域,历史也丝毫没有向这方面发展的迹象。

*配图及封图来源:《新龙门客栈》

《大明王朝1566》《柳如是》

原标题:《那个时代,女性已无法要求更多》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司