- +1

讲座丨程恭让:早期佛典汉译对于儒道思想价值的文化调适

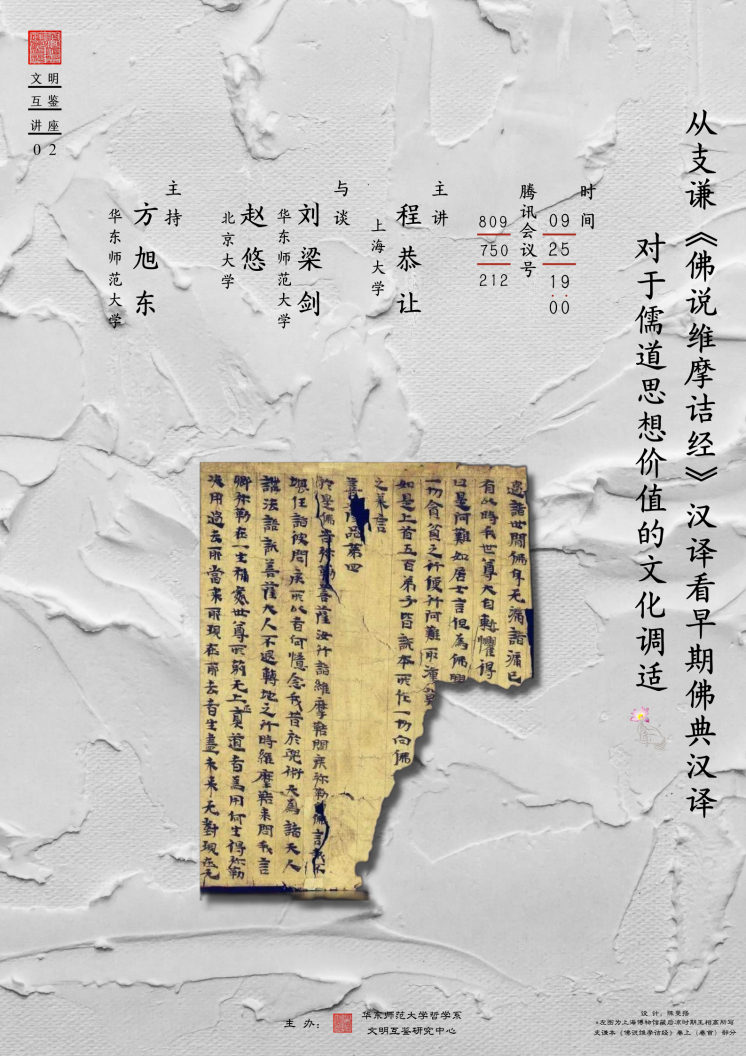

2022年9月25日晚,由华东师范大学哲学系文明互鉴研究中心主办、华东师范大学哲学系协办的“文明互鉴系列讲座”第二讲在线上召开,主题为“从支谦《佛说维摩诘经》汉译看早期佛典汉译对于儒道思想价值的文化调适”。上海大学文学院教授程恭让主讲,华东师范大学哲学系文明互鉴研究中心主任方旭东主持,华东师范大学哲学系教授刘梁剑、北京大学哲学系(宗教学系)赵悠与谈。

程教授首先介绍了本次讲座的主角《佛说维摩诘经》和其译者支谦的相关信息。《维摩经》是历史上非常重要的一部经典,曾经有七次不同的翻译,而支谦的翻译是第二次,时间大约在公元222-229年之间。支谦是译经史上的重要翻译家,根据梁代僧祐的《出三藏记集》记载,支谦大约有三十六部译典,共四十八卷,无论是从篇幅还是从价值来看,都堪称第一流的大家。从历史地位来看,支谦在译经史上承前启后,前有其师祖支娄迦谶、安世高,而后则进入了佛典翻译的黄金时期,诞生了包含竺法护和鸠摩罗什在内的一批大家。

正因如此,支谦本人的贡献容易被人遗忘,似乎仅仅将他视作一个过渡人物,对于其在翻译过程中的策略和思考没有给予足够的关注。这也引出了程教授本次讲座所关心的第一重问题:支谦本《佛说维摩诘经》是否就仅仅具有过渡性的功能和意义呢?这部译典的特殊性、独特性究竟何在?支谦所译《维摩经》在推动佛教中国化的历史过程中究竟担任过怎样的历史角色?

此外,这里还涉及佛典翻译策略的分派的问题,程教授也就此介绍了佛典翻译的“文”“质”之争。这一说法来自先秦儒家对于“文”和“质”的理解,而应用在佛典翻译方面则大体上为魏晋时期。所谓“文”,指的是在翻译过程中注重译文的文意通顺和辞藻华丽;所谓“质”,指的是在翻译过程中注重对佛典原意的准确表达。按照以往学术界的看法,支谦译文曾被评为“颇从文丽”,自当归属于“文”派。然而,东晋的道安大师曾严厉地批评以支谦为代表的“文”派译者的翻译工作,认为其有穿凿造作之嫌,甚至是“失真”,这就使原本处于平等地位的“文”“质”两派有了高下之分。

程教授进一步指出,道安的评价对于后世学者如何看待支谦的学术贡献起到了非常深远的影响。如梁启超曾评价支谦所译的《四十二章经》“非惟文体类老子,教理亦多沿袭”,指责其工作使“佛教变质”;而佛教史大家汤用彤则评价支谦“其译经尚文丽,盖以为佛教玄学化之开端也”,提到了支谦与佛教中国化的问题;荷兰学者许理和(Erik Zürcher)也持相同意见,他在《佛教征服中国》中写道“(支谦)极力主张要以一种合乎有文化的大众的形式传布佛法”。程教授认为,如果沿用许里和的范畴,那么上述这些评论实际上是将佛典翻译的“准确”和“适合”对立了起来,即要追求准确性,就必然牺牲对中国文化的适应性;要强调对中国文化的适应性,就必然丧失准确性,而支谦无疑被看作追求适应性的代表。这也是程教授此项研究要解决的第二重问题,他期望对这些判断背后的逻辑进行进一步的思考,反思这些说法是否具有客观性。

第三重问题是“归化”翻译的问题。“归化”即“入籍”,在翻译领域中指的是将“客籍”中包含的人名、地名之类的专有名称、风俗传统和叙事,统统转化为“入籍”的传统所能理解的名称和叙事。历来学界对此种“归化”翻译多有批评,认为其根本不是真正的翻译。程教授对此有疑:“归化”或“异化”的翻译,只是学者们从外部观察翻译对象一些具体现象所形成的结论,然而这种观察方法符合佛经翻译者本人的内在动机、相应策略及翻译精神吗?

在介绍完研究的问题来源之后,程教授论述了自己的研究方法,简单概括来说就是佛典语文学和佛教思想史相结合的方法。而在这一方面《维摩经》恰好是一个优秀的研究对象,一方面,其在印藏佛教和汉传佛教中都具有重要的地位,其文字、翻译和思想值得深入探讨;另一方面,近来日本学者公布了《维摩经》新发现的梵文本,这就对梵汉佛典的比较研究提供了可能性。程教授总结自己的研究是“用梵汉对勘的方法,通过具体经句的翻译的细致讨论,来深入考量支谦译《维摩经》在推动佛教与以儒家及道家为主轴的中华思想进行文化调适方面的特殊作法,及其历史贡献。”

接下来,程教授举证了《维摩经》第一、二品中几处支谦的经典译语,通过这些译语来考察支谦译典对于儒道思想价值的文化调适。《维摩经》梵文本共十二品,支谦和鸠摩罗什的译本都是十四品,但在内容上大同小异。程教授认为佛国品第一、方便品第二是《维摩经》中非常具有具有思想价值的两品,因此他拣择了这两品中的一些重点词汇进行讨论。

首先是对儒家思想价值的调适。

“福佑”,其句梵文为“mahāpuṇyajñānasaṃbhāropacitaiḥ”,可新译为“已经积累巨大的福德、智慧的资粮”,这是对菩萨品德的描述。支谦将其译为“已成福佑慧之分部”。“puṇya”对应“福佑”,“jñāna”对应“慧”。而罗什分别译为“功德”和“智慧”,玄奘分别译为“福”和“智”。程教授认为此处的关键是“福佑”和“功德”的区别。“puṇya”本身既表示一种宗教内部虔信、奉献的品德,也可以用来表达一般道德上的品德。罗什以“功德”译,显然是强调宗教上的意义,而支谦和玄奘则是重视其道德上的表达。“福”和“福佑”本身是儒家传统中的重要概念,代表了一种道德和实践上的期望,这一译语的使用,无疑证明了支谦翻译对于儒家思想价值的调适。

“能仁”,这是汉语佛典翻译的时候对佛陀的称呼。第一品中有如下颂,支谦本:“今奉能仁此慈盖,于中现我三千世”,罗什本:“今奉世尊此微盖,于中现我三千界”,玄奘本:“以斯微盖奉世尊,于中普现三千界”。罗什和玄奘都将梵语“bhagavān”译为“世尊”,强调佛陀“举世所尊”的地位;而支谦将其译为“能仁”,“仁”是儒家思想中最核心、最具原创性的概念,是孔子思想中道德自觉的表达,而“能仁”表示具有践行仁的能力,这同样表明支谦译本注重融会儒家思想价值。

“恩、仁爱”,其句梵文为:“catvāri saṃgrahavastūni kulaputra bodhisatvasya buddhakṣetram, tasya bodhiprāptasya sarvavimuktisaṃgṛhītāḥ satvā buddhakṣetre saṃbhavanti”,其主旨是讨论佛教中的“四摄事”,即四种统摄众生的事情。支谦本:“菩萨行四恩为国故,于佛国得道,惠施仁爱利人等利,一切救济合聚人民生于佛土。”罗什本:“四摄法是菩萨净土,菩萨成佛时,解脱所摄众生来生其国。”玄奘本:“四摄事土是为菩萨严净佛土,菩萨证得大菩提时,诸有解脱所摄有情来生其国。”自罗什开始,“四摄事”的翻译就确定下来了,而支谦则选择将其译为“四恩”。程教授指出,菩萨“四摄事”的本意就是四种救济众生的方法,其本质就是施舍恩惠,“恩”同样是中国文化中沿用至今的重要概念,支谦选择“四恩”译“四摄”,更加贴合中国语境。

“贤者”,其句梵文为:“atha buddhānubhāvenāyuṣmataḥ śāriputrasyaitad abhavat”,支谦本:“贤者舍利弗承佛威神,心念是语”,罗什本:“尔时,舍利弗承佛威神,作是念”,玄奘本:“尔时,舍利子承佛威神,作如是念”。“贤者”对应的词汇即“āyuṣmataḥ”,即长老之意,“āyuṣmataḥ śāriputrasy”指的是“长老舍利弗”。在佛典中,辈分高的声闻弟子前面都会有“长老”的尊号。对比三家译语,不难看出罗什和玄奘都没有翻译出“长老”二字,而支谦则选择“贤者”对应“āyuṣmataḥ”,程教授认为这证明支谦并非像前辈学人所指责的一般,不注重翻译的准确性。而“贤者”也是儒家传统中的重要形象,《论语》有“见贤思齐”之语,支谦在注重准确性的同时还兼顾了对儒家思想的调适。

“君子种”,其句梵文为”kṣatriyeṣu ca kṣatriyasaṃmataḥ kṣāntisauratyabalapratiṣṭhāpanāya”,支谦本:“入君子种,正君子意,能使忍和”,罗什本:“若在刹利,刹利中尊,教以忍辱”,玄奘本:“若在刹帝利,刹帝利中尊,教以忍辱”。“kṣatriyeṣu”即“刹帝利”,支谦以“君子种”译。“种”即印度的“种姓制度”,在中国文化中并无对应物,而支谦选择“种”译出其“种姓”之意,并以“君子”对应“刹帝利”,符合先秦时期“君子”的贵族身份。

其次是对道家文化思想价值的调适,支谦在《维摩经》的翻译中创造了一批以“道”为中心的名词。

“道宝”,其句梵文为:“dharmaratnaprajñāsamudānītamahāsārthavāhaiḥ”,支谦本:“以道宝之智导为大师”,罗什本:“集众法宝如海导师”,玄奘本:“集法宝慧为大导师”。“dharmaratna”就其字面意思而言指佛教三宝之一的“法宝”。程教授指出,此处需要追问支谦是否对每一处“法宝”都选择以“道宝”进行翻译。事实并非如此,在《维摩经》中出现“dharma”的地方,支谦都会翻译为“法”,这说明“以‘佛法僧’为三宝的说法不仅是佛教义理学的普遍说法,也是在支谦的《维摩经》汉译中被接受的译法”。但偶尔支谦也会选择以“道宝”译“法宝”,这表明他一方面明白“三宝”译法的准确性,另一方面也表明他清楚“道”在中国思想中的重大意义,这无疑是支谦翻译中对于道家思想的调适。

“自然”,其句梵文为:“tatra bhagavān anekaśatasahasrayā parṣadā parivṛtaḥ puraskṛto dharman deśayati sma sumerur iva parvatarājaḥ sāgaramadhyād abhyudgataḥ sarvaparṣadam abhibhūya bhāsate tapati virocate śrīgarbhe siṃhāsane niṣaṇṇaḥ”,支谦本:“彼时,佛与若干百千之众眷属围绕,而为说经。其从须弥方外来者四面云集,一切众会,皆坐自然师子之座”,罗什本:“彼时,佛与无量百千之众恭敬围绕,而为说法。譬如须弥山王显于大海,安处众宝师子之座,蔽于一切诸来大众”,玄奘本:“尔时,世尊,无量百千诸来大众恭敬围绕,而为说法。譬如大宝妙高山王处于大海,巍然迥出,踞大师子胜藏之座,显耀威光,蔽诸大众”。“自然”一词是先秦就已出现的概念,也是魏晋时期讨论的中心词汇,比如“名教与自然之辩”。“siṃhāsane”是佛陀的宝座,而前面的“śrīgarbhe”则是“吉祥女神的胎藏”,是对佛陀宝座的美好修饰。玄奘选择“胜藏”来翻译“śrīgarbhe”,十分贴切。而支谦则以“自然”对译。在中国的思想传统中,“自然”即顺应事物规律而无人为造作的发展,用来描述“道”的运行,是表达宇宙万物遵循秩序的理想状态。程教授认为,支谦在此处的翻译考量很多,堪称大翻译家。在印度文化中,所谓“吉祥女神的胎藏”是旺盛生命力的表现,同样是事物最圆满的状态,在这个意义上,中国文化语境下的“自然”相当合适。程教授继续指出,支谦选择“自然”这一译语,在全经中出现高达33次之多,经常用来对应佛教的“自体”(svabhava)、“合理”、“自相”(svalaksana)、“自成”(svayambhū)等概念。这表明支谦的翻译并非是如汤用彤等人所说的“玄学化”,正相反,他可以称得上是“魏晋玄学哲学理论一位重要的先驱者”,因为当支谦翻译《维摩经》的时候,王弼刚刚出生。

“无上正真之道”,其句梵文为:“imāni bhagavan pañcamātrāṇi licchavikumāraśatāni sarvāṇy anuttarāyāṃ samyakṣaṃbodhau saṃprasthitāni”,支谦本:“此五百童子皆有决于无上正真之道”,罗什本:“是五百长者子皆已发阿耨多罗三藐三菩提心”,玄奘本:“如是五百童子菩萨,皆已发趣阿耨多罗三藐三菩提”。“anuttarāyāṃ samyakṣaṃbodhau”后来多译为“无上正等正觉”或音译为“阿耨多罗三藐三菩提”。程教授认为,“菩提”一词即“觉悟”之意,必须具备“无上性”、“正确性”和“圆满性”三个特点。而支谦在此选择译为“无上正真之道”,以“无上”、“正”、“真”对应三个特点,以“道”对应“菩提”。程教授指出,以“道”对应“菩提”的对译突显了中华思想尤其是道家思想的重要概念“道”,佛陀所觉悟的“菩提”就是天地之道、宇宙真理的体现,在支谦之前的译者就有意识地进行了这种翻译的选择,而在支谦之后的译者依然延续了这一译法。“无上正真之道”的翻译,既适应了中华文化的核心价值,也符合“阿耨多罗三藐三菩提”的原意。此外,程教授还特别强调,支谦此处的翻译,需要与其对佛陀名字的翻译相联系。经典之中,对佛陀名字的惯常翻译是“如来阿罗汉正等觉者”(tathāgato’rhan samyakṣaṃbuddhaḥ),支谦则译为“如来、至真、等正觉”,此处的“buddhaḥ”是过去被动分词,而其名词则为“Bodhi”。也就是说,支谦对于名词形式的“Bodhi”选择以“道”对译,而对于过去被动分词形式的“buddhaḥ”选择以“觉”字翻译。程教授指出,支谦翻译上的变通,表达了其对于传达佛教义理学核心概念“觉悟”的追求,仅仅从“道”和“Bodhi”的对应出发,认为支谦过分强调对中华文化的调适、忽略了经典本意的批评,显然是不合适的。

在举例介绍了支谦本《维摩经》具有代表性的几处翻译之后,程教授对讲座进行了总结。第一,在对支谦的翻译工作进行深入研究并找出具体的案例举证之后,一个事实已经可以得到澄清:“支谦的佛典汉译不仅仅是注重与道家思想的文化调适,他同样重视与儒家思想的文化调适,即支谦的译经工作是充分注意与中华文化的思想价值进行全面调适的。”第二,支谦的翻译“推动了佛教思想价值与中华文化思想价值相调适”,他并不像道安等人所批评的那样,只重视“调适”,而不注重呈现佛典的原意。第三,“对中华文化的调适”与“呈现佛典的原意”二者之间并不矛盾,优秀的翻译者可以兼顾二者,甚至在早期翻译中,调适的意义可能更有助于推动佛教义理的传播,正如伽达默尔所言“一切翻译都是一种理解”。第四,支谦翻译中“权道”概念的提出具有重要意义。“权道”即“善巧方便道”,既是《维摩经》自身非常重要的内容,同时也是初期大乘经典的一个特征,其本质上就是重视文化调适,即在一定的时间、空间、文化氛围中将佛法的精神和原意传达出来。支谦有意识地选择“权道”进行翻译,表明其对于菩萨“善巧方便”的精神深有体会,这也恰恰是翻译的原则所在。第五,支谦的翻译并非没有错误,这些问题的存在,“大部分都是由于初创佛典汉译阶段的各种技术的原因造成的”,而支谦的佛典汉译工作,堪称“佛教中国化”的先驱,这一工作并非是“归化”的翻译,也不是“玄学化”的翻译,而是兼顾“传达佛典原意”和“帮助中国文化理解接纳佛教思想”两方面的结果。支谦并非是完美的译者,但他非常清楚佛典翻译的使命。

在程教授讲座结束之后,方旭东教授进行了总结。首先,程教授的讲座是体现了其研究特色,即建立在语文学上的佛教思想史研究。方教授指出,相较于一般佛教研究者,程教授精通梵文的优势,使其可以深入佛典原文进行汉译的研究。其次,程教授的讲座具有非常好的研究典范作用,一方面,这是一项对支谦翻译的个案研究,对支谦在佛教思想史和译经史上的地位做出了澄清,是具有说服力的推陈出新的研究;另一方面,程教授的研究还涉及了一般性的理论问题,即关于“归化、异化的翻译”、“翻译的可读性和忠实性”的问题。程教授通过对支谦翻译个案的解读,提出了自己对于翻译理论的看法。

接下来,两位与谈人对讲座进行了点评。

华东师范大学的刘梁剑教授认为,这次讲座对他启发很大,让他产生了很多新的想法。一是对玄学有了新的认识和理解,二是对“佛教中国化”及其另一面向“中国思想的佛教化”有了新的研究兴趣。刘教授首先从一个小问题出发,他注意到程教授讲座中提及的学界历来对支谦翻译的评论,如梁启超的“老庄化”观点、汤用彤的“华化”观点,以及所谓佛教的“玄学化”观点,这几个词实际上有些许区别,如“老庄化”不等于“玄学化”,因此就涉及到玄学和老庄思想的关系问题以及玄学的定位问题。第二,刘教授重申了程教授对于“恩、仁爱”的解说。在他看来,就此处翻译而言,罗什和玄奘的译法更忠实于原文。罗什和玄奘用“四摄事”和“四摄法”进行翻译,而支谦用“四恩”进行翻译。中华文化浸染下的读者在遭遇“四摄事”或“四摄法”的概念时,可能会比较陌生,因此会去探寻其在梵文中的原意;而“恩”的概念对于这些读者来说更加熟悉,这使得读者会将日常生活对于“恩”的理解带入到对“四摄事”的理解之中,而不会去思考这些概念在佛典中的原意,在此种意义上,反倒证成了学界对支谦的批评。此外,从中国近现代的佛经翻译语境出发,支谦将“四摄事”译为“四恩”还会产生另一个问题,即当支谦用“四恩”来翻译“四摄事”的时候,读者会直接从“四摄事”梵文语境中的原意出发来理解“恩”,这使得“恩”在传统语境之中的原有含义反倒被忽略,读者会从“四摄事”意义上的“恩”来理解这一概念,而非从儒家思想的角度来理解“恩”,造成“反向格义”的情况。第三,“恩、仁爱”的例子提醒我们注意到“玄学化的儒学”面向。此处涉及到对玄学的理解,即“玄学和儒道的关系”问题。对于这一问题,历来存在不同说法,一种观点是认为玄学是道家的新发展,可称之为“新道家”,而另一种观点则将玄学定位为儒学的新发展,认为玄学的形上论证最终还是要在政治层面上为儒家的礼教提供依据。从本末范畴理解,玄学称得上“儒家为本,道家为末”。此外还可以采取一种折中的态度,认为玄学是“儒道合流”的产物。如果从折中的立场出发,那么“玄学化”就意味着思想之中既有儒家色彩,又有道家因素。而支谦译本之中儒道二者俱在,似乎也可以看作“玄学化”面向的体现。刘教授指出,此处还可以与讲座之中所涉及到的“支谦翻译与王弼的关系”放在一起讨论,继续深化。程教授讲座中曾提及支谦在一定程度上可以称为“玄学的先驱”。在刘教授看来,“玄学的先驱”这一说法换成“玄学思潮的另一个源头”更为贴切。因为在惯常理解之中,玄学的兴发肇始于王弼,如果将支谦称做“玄学的先驱”,会使人联想到王弼是受到了支谦的影响,才开启了玄学的进路,这在事实上难以论证。而换用“玄学思潮的另一个源头”则表明玄学的另一源头开端于佛经翻译,可以规避上述问题。第四,刘教授提及了“翻译阐发”的问题。以王弼为例,王弼的思想阐发贯穿在他对于经典的注释,如注《老子》《周易》《论语》等等;而在支谦这里,他的思想阐发似乎是通过翻译佛经来实现的。尽管他们本人可能认为自己是在做还原经典的工作,但从结果而言,无论是注释还是翻译,其实都阐发了注者和译者自己的原创思想。这一理解同样为玄学研究勾勒了新的图景。第五,《维摩经》的汉文本与梵文本的关系问题。早期汉语佛经翻译的原本是用何种语言写成的?如季羡林等人可能会认为佛经原本可能是由吐火罗文写成的。如果真实的情况如此,那么我们对于汉语佛经研究的参照对象仅仅选择梵文本是否足够呢?落实到《维摩经》上,是否存在一种可能,即译者从其他文字的语言将《维摩经》译为汉文,而梵文本则是从汉文本倒译过去的情况?第六,早期翻译发生的时代,汉语世界对梵文的知识情况如何?这对于佛教思想的传播有何影响?

北京大学的赵悠博士认为,程教授的讲座是其长期深耕佛经传译领域成果的一次很好的呈现,为后辈学子树立了榜样。赵博士首先提到了程教授讲座中涉及到的人物许理和(Erik Zürcher),这位荷兰学者在写作《佛教征服中国》之初首先关注到的其实就是《维摩诘经》的汉译及其传播,在书中也借此透视了佛教进入中国初期各种调试性和创造性的活动。之后,赵博士展示了几张文物的图片。

赵博士认为程教授的讲座启发了我们重新思考支谦译本的思想史价值,她也十分认同程教授的说法,并列举了一些其他文献中论及的支谦译本的研究价值。第一,支谦译本时代之早,有助于了解早期大乘佛教的特殊面貌,包括经典的原语样态。第二,支谦译语对东亚佛教的影响十分广泛,如十佛名号、三十三天等等。第三,支谦作为一个重要的改译者,其传世译作呈现了早期佛教译经工作的模式。第四,支谦代表着一种介入性较强的翻译策略,可通过比对他的译本,相对明确地看到一部观念接受史。

接下来,赵博士列举了几处程教授作品中涉及到的支谦译语,并将其与其他译本进行比照,如“贤者”、“能仁”、“德”、“自然”等,认为这些译语的选择都充分地表明了支谦将佛教内涵与儒道思想相调适的意图。此外,赵博士还选择了罗什“静室”和玄奘“内苑”这两个具有代表的译语,赵博士指出,尽管罗什和玄奘向来被视作是“忠实于原典”的翻译家,然而事实上他们在翻译的过程中也会考虑不同文化的调适问题。如罗什本《维摩经》中的“静室”就是一个十分具有道教色彩的词汇。

最后,赵博士总结了讲座对她的启发。首先是对文质之辨的反思,即适应性和准确性不一定对立。如果将汉译佛典看作是原语佛典的次级产品,我们会主要考虑汉译工作的准确与否,但如果我们不采取这一视角来看,我们就会更多地考虑汉译作为一种文本发展的产物,其本身的思想价值的面向。第二,在早期汉译佛典的研究工作中,汉语史、语文学的研究与汉传佛教思想史的研究其实是互促互进的关系。第三,翻译即解释,佛典汉译的工作可以被看成是汉语思想主体与佛教之间“视域融合”的过程。在评述最后,赵博士提出了两个小问题:第一,支谦首要面对的读者群体是否对他的翻译策略及其流通有一定影响?第二,《维摩经》的注疏作品中是否体现出对此类调适意图的态度?

之后,程教授回应了两位与谈人的评论和问题。程教授首先回应了赵博士的评论,他很赞同赵博士拓展引用的罗什“静室”与玄奘“内苑”的翻译,认为这从侧面佐证了讲座的核心观点。人们往往受权威的道安大师的观点影响,认为罗什及后来的翻译家仅仅注重翻译的忠实性和还原性,而不注重调适性,这显然是一种偏见。事实上,每个翻译家都会兼顾忠实性和调适性这两方面,后来者未必居上;而后来者给读者以质量更高的感觉,也是因为翻译技术的完善和成熟。每个翻译家都可能在追求传达原典的意义,但每个人也都会在自己的文化环境之下思考文化调适的问题。

程教授进而回应了刘教授的问题。关于支谦、支娄迦谶、安世高所使用的文本,程教授认为我们今天无法判断是否为梵文本,然而将汉文本与传世的梵文本进行比照研究仍然是有意义的。因为佛教的作品并非单纯的文学作品,不能任意地扩充其篇幅或是修改其意义,宗教经典带有宗教的信仰成分。因此文本形成后,可能会扩展,但其基本意义是不会变化的。以《维摩经》为例,尽管其梵文本出的很晚,但如果将其同罗什本进行比对,并无大的区别。此外,随着时间的推移,一些经典的体量会得到扩充,然而也有一些经典(如《维摩经》《金刚经》)在其形成之初便以稳固下来。

针对赵博士的问题,程教授的答案是肯定的。世界上没有所谓客观的翻译或诠释,而翻译者或诠释者在主观上是否愿意追求客观性,则依据每个学者自己的学力而定。任何的翻译和诠释都不可能没有主观的企图和目标,也不可能抛却其身处的文化环境,因此一切翻译和诠释都是一种创造。但这不意味着翻译或诠释不能追求客观性和科学性,这仍然是研究工作为之努力和奋斗的目标。

针对刘教授提及的玄学相关问题,程教授表示赞同,并表明这也是他一贯以来思考的问题,即传统的中国哲学史书写似乎忽略了佛教的影响。从时间上来看,支谦的工作在王弼之前,是没有疑问的,从时间角度来看,说支谦是玄学的先驱也未尝不可。以宋明理学为例,从先秦时期的语录形式、关注政治的阶段转变到宋明阶段的成体系的、关注形上问题的阶段,学界历来认为可能是受到了佛学的影响。同理,对玄学方面的研究似乎也可以借鉴这一思路,来重新审视已有的玄学研究。

在程教授回应之后,方教授继续追问了两个问题:翻译是否可以脱离阅读群体而独立进行,即是否要考虑支谦进行翻译时汉语思想界知识人的水平问题?我们怎么来区分翻译和解释,翻译的不完备是否可以通过解释来补充?

程教授指出,许理和曾在书中写到,魏晋时期的佛典翻译就是要让有文化的士大夫阶层能阅读佛教的经典,这就是翻译过程中对阅读对象的考量。至于翻译和解释的问题,程教授认为,今天的翻译必须是学术的翻译,用标准的现代汉语来传达梵文原本的含义,有部分翻译者选择用更通俗的语言翻译佛典,追求朗朗上口,实际上违背了翻译所要遵循的客观性和科学性。

在回应了主持人和与谈人的评论和问题之后,程教授还回应了在场听众提出的问题。一位听众提问:《维摩经》经本成立时间大概在公元前一世纪,这个经本在成立过程中也融摄了印度众生的根性或者印度的文化,也就是说《维摩经》本身也可以看作是一个文化融合的产物。在翻译成汉语之后,实际上就是把这种融摄的精神进一步拓宽,三家的翻译也是追求用翻译来传达经典的原意,那我们是不是可以用这样一种文化融摄的视角来审视经典的成经和流布过程呢?程教授指出,不只是《维摩经》,其他大乘经典同样有这种文化融摄的情况,但这些经典本身也存在大乘思想因子的传承。就《维摩经》而言,它属于初期大乘是学界共通的看法。《维摩经》中有很多讲空性、般若的地方,历史上又会把《维摩经》看成般若思想的发挥。程教授指出,这一点可能是因为初期大乘思想并非是在一时一地、由一家一派提出的,可能是分散出现的。有的学派强调“六度”,有的学派强调“忏悔”,有的学派强调“净土”,有的学派强调“般若”,有的学派强调“方便”。而“般若”和“方便”合流的产物就是《维摩经》,正如《维摩经》的颂文所言:“般若诸佛母,善巧方便父,一切众导师,皆由是而生。”因此《维摩经》是“重方便”和“重般若”两系的结合。

还有一位听众提问:“支谦的译语对玄学产生了影响”这一论断是否需要足够的文本依据进行支撑,比如有文本表明王弼的确接触到了支谦的翻译才受到了影响,或者说,这种“A对于B的影响、B对于A的吸收”情况似乎很难找到文本支撑,不知道该用怎样的态度来面对呢?程教授回应道,这一问题实际上与刘教授的提问内涵一致,而这一论断的证据在于支谦的确在时间上早于王弼,且支谦并非偶然地使用了“自然”的译语,而是自觉地进行了选择。由于思想交融的深入,想要找到明确的文本证据的确很难,但如果从逻辑上来思考不难得出这个结论。魏晋时期,江南是佛学高度发达的地区,玄学佛学的相互激扬是完全成立的,至于细节上的证成的确需要更多的材料支撑。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司