- +1

在父亲的缺席中,我开启了三年的人生探索 | 三明治

最后一次接到来电显示是“爸爸”的电话,是在三年前,疫情刚开始的那个冬天。

在快速交代我要好好学习生活,照顾好妹妹,不要担心他之后,还来不及等我做出任何回应,电话便挂断了。

没过几天我便接到警察的调查电话。父亲因为生意上出问题触犯了法律,将接受警方进一步的调查。与父亲离婚多年的母亲帮忙请了律师以及处理各种琐事。经过了漫长数月的等待,法院的最终判决是三年有期徒刑。

那是2020年1月,我还在读大三,当时正在湖南的一个中学做志愿者。为期半月的志愿活动结束后,所有参与者都去了离别party。不想别人担心也不愿再假装快乐,我只好借口说家里有事,一人在漆黑的马路上麻木地前行着。忽然想到爸爸曾不忍心赶走一只飞到胸前的蚱蜢,低头微笑的样子,走着走着,我便蹲坐在马路边,开始嚎啕大哭起来。

当时我以为与父亲分别,将会成为永远逃脱不了的梦魇。我并没有意识到,这其实是命运之神侧身对我微笑,让我有机会看到一个从未见过的明亮、辽阔的世界。

在我生长的那个四五线小城里,所有人都过着一个人的生活。每个人的生活轨迹是如此的相似:好好读书,毕业找个好工作,到了合适年龄就结婚,孕育下一代,然后开始新的轮回。

而作为女孩,情况更糟。她们在身边长辈言传身教“学得好不如嫁得好”的氛围中长大,找到一个优秀男人成为评价一位女性是否成功的唯一标准。一个不进入婚育的女性,就好似被判处了终身的刑罚,会让她的家人蒙羞,成为别人茶余饭后嘲笑的对象。

在这样的环境中长大的我,却是个另类,这和父亲有关。

比起一个父亲,他更像是我的朋友,一个可以打闹的玩伴。他经常带我去爬山、定期旅行、运动、阅读。比起成绩好,他更希望我成为一个完整的人。在我因为调皮被学校老师停课后,他没有过多苛责我,而是带我去图书馆一起看书,带我吃夜宵。在相对宽松的环境中长大,我成为了一个成绩一般,但喜欢运动喜欢大自然,能跑能跳能爬树的女孩。从那时候起,我就向往着远方的冒险、对世界充满了各种想象。

他鼓励我无论顺境逆境都要保持心态;不要着急,要重视积累的力量;他让我努力奋斗,把命运掌握到自己手里;他说一个人不一定什么都比别人强,但要有别人不能比拟的品性,比如毅力恒心坚持认真善良等等。

在很长的一段时间里,我最喜欢崇拜的人,是爸爸。但同样,爸爸有时也让我害怕,他一生起气来,就是雷霆之怒,会情绪失控。

在我读小学时,朋友借给我一个当时流行的游戏机,我把它带回家,却被父亲无意中看到了,他一句话都没说,夺过游戏机就往地上砸。看到支离破碎的游戏机,我已经回忆不起第二天如何跟朋友解释,只依稀记得小小的我呆若木鸡、傻傻看着父亲的样子。

父母离婚后,父亲也承担了母亲的角色,除了工作挣钱以外,还要照顾我的生活、学业、做饭、每天接我放学回家...他几乎承担了我一切生活的大小事务,也主宰着我的生活。凡事如果不按照他的想法去做,他就诅咒我:没孝心,冷血,永远一事无成。

我渴望得到他的认可。大学时,我和同学一起熬几个通宵做出来的作品获奖,受邀去北京时,他戏谑地说:“这有什么了不起的,不是什么野鸡奖项吧。” 当我花几个月的时间去准备一个难度很大的赛事,最终入围后兴奋地与他分享,他说:“得了吧,就你那三脚猫的功夫,有什么好炫耀的。”

只要我尝试反抗,我们就一定会吵架,每次吵完,我都会陷入一种又内疚又愤怒却无能为力的纠结状态。毕竟,他那么爱我,为我付出那么多,偶尔说点什么也是为我好。如果不忤逆他,他会是一个最仁慈、慷慨的父亲。但当我没有按照他对我的人生规划前进,哪怕有一丝反抗,他也可以瞬间暴怒,口不择言说出贬低、伤害我的话。

快上大学时,我从朋友那里听说国外的很多学生在进入大学之前,会选择一种“ gap year(间隔年)”的方式,用一年的时间去探索世界、了解自己。我试探地问父亲,我能不能尝试这么做,他笑着让我一天到晚不要胡思乱想,长大了就得承担起自己的责任和义务来。按照父亲的既定路线,读书毕业找到好工作似乎是我不容商榷的宿命。我被困在身份之中,学着去做一个好女儿,一个生活在社会标准里成功的人。

可是,扮演我人生决定者的父亲却在2020年,我即将毕业时,从我的生命中短暂消失了。

一开始我是茫然的。手机上还有一条他2019年末尾发给我的新年祝福:“新年快乐,2020继续加油,战胜自己,脚踏实地一步一步的完成自己的计划,活得更精彩阳光。”

看着那条消息,我想父亲会希望我怎么做呢,应该是找一份不错的工作吧。好,那我就去找一份工作。

在疫情第一波肆虐后,各个城市也逐渐开始放开了,所幸大学的几年时光没有白费,我轻松地进入到一家业界内很不错的传媒公司。

进入梦寐以求的公司工作后,我却经历着现实与梦想的巨大鸿沟。在这里上班、熬夜、加班、通宵达旦是家常便饭,每日穿梭在最繁华的CBD,看似光鲜亮丽实则渺小无比。

公司的窗外

上班的本质是剥削,人作为巨大机器中最微不足道的一颗螺丝钉,是被异化的“工具人”,做着大量重复且无意义的工作,随时可以被替换。除了满足生存的需要,个体得不到任何智识上的成长,既谈不上思想自由,也没有行动自由。

在日复一日的疲倦麻木,甚至有些痛苦的状态中,我意识到,这永远也不会是我想要的人生。短短工作了几个月后,我就选择了裸辞。

之后的人生由一连串偶然和巧合而组成。

我没有刻意去寻找,一份创新英语教育机构的工作却自动找上门来。虽然当时并没有太多教学的经验,但在氛围良好的校长和同事们的帮助下,我也迅速上手,独当一面了。与之前的工作不同,当我对所做的事情持有激情,做一件事的动力仅仅是因为想要做,想要做得更好时,一切都变得顺利起来。

我开始重新找回对工作的成就感以及对生活的信心。 在某个学期的结束后,由于我所在的地方越来越严重的疫情管控,人们不得不待在家里,等待不知道什么时候才能结束的封控。正好我读到一篇关于gap year的文章,于是曾经想要利用间隔年好好探索世界的想法又回到脑海中。它像一个火苗,在我心里烧得越来越旺。

如果人生是一出戏剧,但人们不需要按照设定好的剧本走呢?或者没有剧本,即兴发挥,那生活会呈现出怎样的状态?

如果有这一年的时间,我可以去学习一些基础技能,比如开车、一门新乐器、学画画、学英语、摄影摄像等等;我可以去不同的城市打工换宿、读万卷书,行万里路;也许我可以去一些地方旅行、生活,体验不同的人生……

这听起来好像充满了未知的风险和不确定性。但正因为未知,每一个全新的时刻都意味着独一无二的挑战。对呀,我为什么不趁这个机会好好地出去看一看,做一些曾经想要尝试,却因为父亲不支持而放弃的事呢?

越想越兴奋,我迅速盘算着自己的所有积蓄:工作积累的资金再加上一些副业和投资带来的持续收入,只要控制好开销,完全能够覆盖一年左右的生活成本。在和母亲简单商量后,她也支持我多出去看看。于是,在工作了一年后,我离开了那个曾给予我信心、让我快速成长的地方,离开那群亦师亦友互相支持的同事们,开始了一段全新的旅程。

2021年初,在辞掉最后一份工作后,我离开家,离开熟悉的一切,开始自己迟来的间隔年。

出发前,我偶然在网上看到了“体验十日内观禅修”的文章。早年就听说内观禅修是一种根除“苦”的修行方式,有了这个契机,我赶紧上网查询更多详细的禅修体验信息,最后在一个湖南深山里的寺庙报名了体验禅修。

禅修中要求自觉在这十天内和外界断绝一切联系,全程止语,不能有眼神交流,不能书写,不能阅读、手机、电子设备等一切接触到外界信息的物品都得上交,且要遵循严格的作息。

奇怪的是,禅修的环境和条件越是严苛,就让人越向往。或许是因为我和父亲不管是被动或主动,身体和心灵都被囚禁在一个地方。也许通过这场略带神秘的体验,我能体会父亲当下可能正经历的感受。

很快,我便来到一个与世隔绝的山上寺庙,在简单报道、上交手机后,开始了十天的禅修。

禅修并没有想象中那么轻松,我一直很难真正进入状态。接下来的几天,带着几近崩溃的心情,我伴随着禅修堂里的钟声和窗外竹林的摇曳声日复一日地打坐。在某一个清晨,我竟然第一次没有察觉到时间的流逝,完全沉浸于自己的呼吸,直到师父打响竹板示意我们早课结束,才如梦初醒地意识到,一上午已经悄然过去。

在当天下午的训练中,我开始慢慢进入到一种安静祥和的状态之中,不再像前几天那么坐不住了。师父说:“不要有分别心,要看到事物本来的样子。用一颗平等心去观察身体内在的各种感知。即使愉悦也不企盼它持续,即使痛苦也不企盼它消失。”

我开始思考起以往的人生,是否我从来都没有看到自己真实的样子呢?

那些刻意隐藏的回忆、压抑的想法和感受,像春天的草地一般,毛茸茸冒出头来。一时间,我看到过往那些孤立、无法拼凑在一起的画面、声音和人物,都是怎样在很长的一段时间内影响我的。生活中,我尽可能地去满足别人的需求,从不拒绝别人的请求,却忽略了自己的感受;“我不够好”的思维模式使我没办法真诚地接受别人的认可和赞美;我看到的自己,也从来都不是自己喜欢的样子。回忆起父亲恨铁不成钢、失望的模样,有种被冷落的屈辱感,以及不被看重的挫折感,我好像又看到自己自责内疚又无所适从的样子。

其实真实的既我不好也不坏,有着自己的独特性,不明白以往为何对自己如此严苛,我就是我而已。明白了这一点,我下定决心,从今以后,要努力看到真实的自己。

禅修结束后,我喜欢上这种“从陌生的事物中汲取力量”的感觉。虽然明白,即使意识到了问题所在,但要想从现在的自己,变成想要成为的那个自己,还需要付出艰辛的努力、勇气和决心。带着想要“看到真实的自己”的愿望,我去往一个又一个的远方,活在一种“妙不可言的等待”中。

我不知道将要去哪里,只知道所有走过的地方。

内蒙古额尔古纳河上众方纪的点灯人、湖南深山里的荒野School、平遥电影节的大众评审、青海环保公益组织的志愿者、成都女性电影节工作人员、香格里拉的暑期学校......我参加各种城市游学、关心当今世界上重要的社会议题。我游走在广阔的世界中,在其中寻找的碎片中看到自我。

在疫情席卷而来的三年中,人们变得局促、受限和小心,我则恰好相反,变得更爱冒险,甚至是近乎鲁莽式的不管不顾。奇迹般地,我的步伐从来没有因此而停下,也许是在那种穷尽一切燃烧的狂热下,没有任何事物能够阻拦我去往要去的地方。

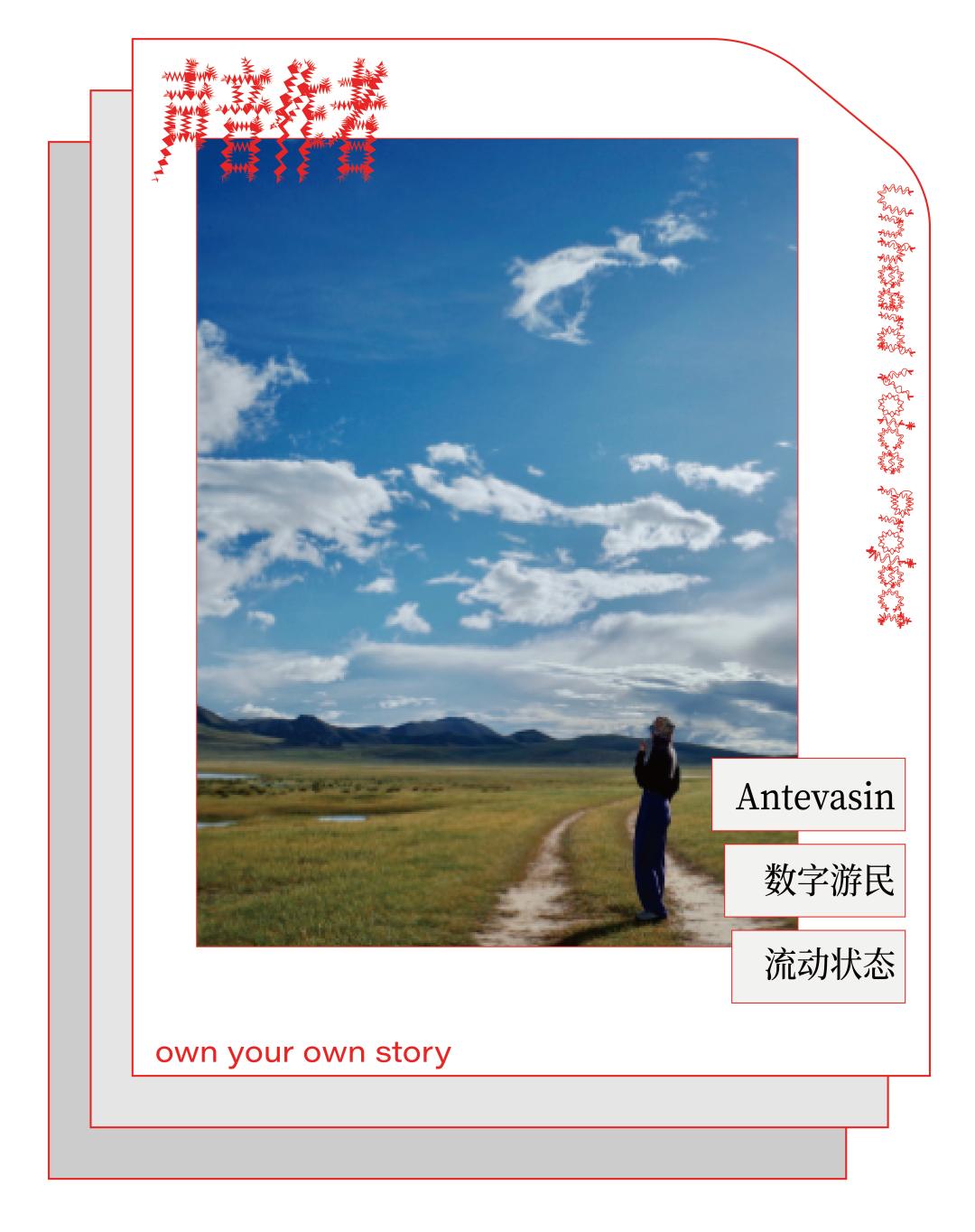

内蒙古额尔古纳河附近

在这样的探索模式下持续了小半年之后,2021年7月我在香格里拉参加一个高原的聚会。当活动结束后,各地都处在疫情封控的情况下,没有办法直接回家,我该去哪里好呢?

机缘巧合下,从活动中认识的一位从澳洲刚回国的伙伴在大理租了一个房子准备考研,她说要是不知道去哪里也可以一起去看看。大理生活舒适,物价低,房租也很便宜。我寻思,反正我也没有明确的目的地,于是便跟着一起去了大理。

朋友住的地方正好有一间多余的房间刚空出来,那是一间有着巨大书桌和拥有巨大窗户的房间,从窗户望出去,可以看见云雾缭绕的苍山和远处的民居。每当落日时分,远方的洱海泛着白光,可以听见远方传来的钟声,摇荡在整个城市上空,笼罩在温柔的暮色里。

在我听到房租只要一个月700元,一秒钟也没犹豫,当晚就交房租直接住下了。这一呆就是一年多。

大理租房一角

大理是个神奇的地方。它极具包容力,充满了一种嬉皮的生命力和活力。除了天然的苍山洱海、风花雪月以外,这里有无数间隔年的年轻人,想要探索主流体系外的创意工作者、艺术家,或者只是想放空一段时间的人。

有句话是“你无法成为自己没有见过的人”。在大理无数个的不同的平行宇宙中,我穿梭其中,看到不同的个体。我身边有很多主流价值体系外游荡的人:年过三十决定重新考研的人,去新西兰澳洲打工度假的人,有环球世界最终定居大理的旅行博主,在秘鲁生活过的萨满,能与灵魂沟通的灵媒,顶尖大学毕业却只想当咸鱼的人,红尘中顿悟、剃发出家的大师,高中退学后却用画画和文字创造自己世界的年轻人……总之,在这里没有什么是不可以的。

看见了足够复杂多样的人生样本后,我扩宽了对生命体的想象,才更清楚地知道自己想要成为怎样的人,个体身份慢慢觉醒,逐渐拥有了“世界公民”的自我身份认同,撒下对web3、区块链等新技术好奇的种子,也为我之后拥抱数字游民的生活方式埋下伏笔。

在大理,我过着一种全新的生活,自在、随心所欲,每一天看起来都像是在浪费时间:看樱花,看海鸥,看星空,晒太阳,阅读,做饭,爬山,画画,骑着电动车无目的的溜达,偶尔和知心的朋友聊天,每天在不同的咖啡馆吃早餐,看不同光线下的苍山和洱海,参加各种各样的活动。这是一段我一生中从未感到如此明亮幸福过的日子,像是刚刚出生的鸟雀,羽翅被刚升起的霞光染得金黄,第一次睁眼看到世界。

大理的洱海边,海鸥与彩虹

记得有一次体验苏菲派的旋转舞,这是一种来自13世纪土耳其某教派的舞蹈,他们相信万事万物无时无刻都在旋转,人的构成分子和宇宙中的地球和星球一起旋转,人从出生、长大、年轻、老去、去世,都是一个生生不息的循环,而人可以通过不停地旋转进入一种天人合一的状态。

在伴随着引导者的指引旋转的时候,我突然有一种强烈的感受,整个世界都在不停的变化旋转,像是一场肆虐狂躁的龙卷风,而在风暴中心却奇异地有一片宁静之处,深处有一只蝴蝶,蝴蝶轻轻振翅,在情绪的风暴中心翩翩起舞。

心中有一个声音响起:“找到你的蝴蝶。” 它激起我的情感波荡,久久无法平复心情。

我想起了父亲从小带我长大,同时承担母亲和父亲的角色。对我的人生选择权具有绝对的主导。在这样的情况下,自己很少独立做出选择,也没有承担结果是好是坏的意识。人生大事有人帮我决定,自然可以不用承担失败的后果,即使失败,也可以轻松推卸责任。

有一次在书上看到依赖型人格障碍,读到患者在没有他人过多建议和保证的情况下很难做出日常决定,甚至连午饭吃什么都要靠他人的建议时,我才意识到,原来从前的自己把依赖当成唯一的生活方式,而这样永远也无法长大,成为一个独立自主的人。

当我生命中没有父亲这个角色所代表的不可抗拒的父权制结构时,我可以跟随自己的内心感召,自由生活。我不用被困在身份之中,学习怎样去做一个好女儿,而有机会跳出来,选择一种与同龄人截然不同的路径,不必陷入考研、出国留学、找工作,考公务员、结婚生子等传统路径。而这样的自由,恰恰是在父亲暂时脱离我的生活时形成的独特家庭结构带来的。

于我而言,这次间隔年就是切断了和父亲那根“隐形的精神脐带”后,向着人生赛道的反方向奔跑的一次尝试。回顾这三年,我在被马克思称为“惊险的跳跃”中,先是无意识被命运推着往前走,痛苦过,并在觉醒后慢慢把目光投向无限辽阔的世界。

有句野诗是“笼鸡有食汤锅近,野狗无食天地宽”。可不是嘛,像条野狗一样,在本来辽阔的天地间自在游走多好,又何必局限于一方世界,画地为牢。倘若我们能够毫不犹豫地做自己,不管是凭勇气直觉命运机缘还是好奇心,听从它们的召唤,重塑自由之路,也许有机会看到生命本来的样子。

2022年12月,我和男友Y来到了韩国的济州岛,打算在这个冬季的小岛上度过今年的圣诞节。同时,这也是这次“旅行”的终点,之后我将回到中国迎接即将出狱的父亲,Y则前往其他国家等待我们的再次相聚。

此前的几个月内,我们分别辗转于不同的国家和城市。从泰国曼谷到清迈、土耳其的伊斯坦布尔、格鲁吉亚的首都第比利斯、大都市迪拜……我们像是无脚鸟一般,不停的飞啊飞啊,从不长时间停息。

虽然是冬天,但济州岛的天空仍然晴朗,阳光也是温和的,从窗户望出去,能够看到蔚蓝的海和葱郁的树林,让高强度旅途的疲惫和虚无一下子一扫而尽。阳光下,像宝石般闪耀的海水卷着白色的浪敲打在黑色的岩石上,有种奇妙的失落美感和质感的空白。

济州岛的海滩上

站在窗户前,我忍不住回忆,是为什么到了这里呢?回想起来,突然决定离开大理与Y一起生活几个月再回中国,其实是有一些特别的契机的。

疫情这几年,在非必要不出国的政策下,出国难;动辄数十万的天价机票和回国至少十天的隔离政策等种种不确定性因素等,让回国也更难。

我之所以在这时离开大理,一方面是因为男友,我们相识三年,在确认恋爱关系后的一年半中,作为外国人他无法来中国,但在疫情政策不知道什么时候才会改变的漫长等待中,我们都渴望彼此真实的拥抱;另一方面则是,我在国内想做的事情、想探索的地方暂时告一段落,我的心向往着去往一个完全陌生的地方,在混乱中重新构建生活的秩序。

这些也是我不断告诉朋友家人的原因,仿佛这就是事实的全部真相。但当我离开中国之后,再重新思考这个决定,发现背后真正的驱动力,是恐惧。

恐惧面对即将出狱的父亲对我这些年生活的反应,恐惧他失望,恐惧他控制我,恐惧他否定一切,认为我的探索全无意义,恐惧我会过回以前的生活,恐惧他夺过我人生的控制权……

因为恐惧,我才前往一个又一个的新地方,因为清楚地知道这三年是一个多么难能可贵的机会,才会把每一天都当成最后的日子来活。

表面上,我似乎过着一种勇敢、冒险、无畏的生活;事实上,对我来说,面对纷繁复杂的异国生活,远比面对父亲要简单得多。

原来,这些年我最大的恐惧,其实一直都来自于最爱我的父亲。

如果能穿越回过去,我肯定无法想象自己未来这些年会这样生活。或许在某个悄无声息的夏日午后,命运悄悄带你去往一个分叉路口,一个接着另一个,汇聚起我们各自五光十色、千奇百怪的的人生。

如今三年已过,我也即将乘坐几日后的飞机回国,面对熟悉又陌生的父亲,虽然经历了许许多多,到头来还是回到最初的原点来了。

但有一点我很确信,我不再需要任何人的认可和允许才能去做一件事。在从宣告自己拥有主权的那刻起,我便从依赖变成了对抗依赖。摆脱父亲的期待后,我不再是从前的我了。

我,终于找到了我的蝴蝶。

它在风暴中举重若轻,自由飞翔而不受到风暴狂躁力量的影响,不管是在自我怀疑、恐惧、焦虑,还是想要逃避的时刻,我都会告诉自己,任何事物都会过去。

我能够选择自己想要的人生,为自己的人生负责。恐惧陌生的未知事物,不如面对它,静静观察,看到它本来的的样子,也许并不如想象中可怕。

几天前,接到国内警察的来电,让我在一周后去迎接出狱的父亲,而在此之前就买好的国际机票已连续取消两次。现在我仍在等待未知航班的焦灼状态中,心却因此变得更加坚定——我要回去。

有一个词一直都很喜欢,“无远弗届”,意即没有抵达不了的地方。

也许,在抵达之后,这场跨时三年的分离,会迎来一个团圆似的大结局,也许是另一场新的反抗和逃离,一切还未发生的,都是未知。

原标题:《在父亲的缺席中,我开启了三年的人生探索 | 三明治》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司