- +1

黄仕忠丨外公的压岁钱

摇啊摇,

摇到外婆桥,

外婆请我吃年糕……

这童谣,说的便是去外婆家“走人客”(做客)的事儿。

那时,我们一帮孩子,只要聚集在“道地”(晒场)里,便有人忍不住炫耀:去外婆家“走人客”,外公、外婆待他奈格(怎么)亲热,捧出介多好吃,玩具还能带回几样。而最爱比较的,就是压岁钱多少……他们这般说着说着,我就不想听下去了,因为我外公、外婆早在我出生之前就去世了,我从来没有这样的机会,于是我也不喜欢这首童谣。

大约八九岁的时候,快过年了,母亲忽然派我跟着哥哥,去给外公拜年,并让我们记住,要叫他“光祖外公”。这像是凭空掉下了个外公来,让我有些兴奋。母亲备好了一只菜篮,装了年糕、粽子,我们用一根一米多长的木棍抬着就去了。

光祖外公住在三里路之外的宅士下村。走过溪上的木桥,穿过杨村,翻过风化山岗,沿山边水缘走得一段,下了大埂,就是宅士下村了。

乡人通常把桥亭、宅士二村连称,因为那一片都姓王,原本便是一族。父亲说,元代有个王冕,就是这村的人。他小时候穷,天天放牛,就用毛笔沾着清水,在大砖头上写字,或者是看着荷花画画,练出一手“没骨画”,后来成了画家,画的墨梅,极是有名。我家太公手里曾有一幅他的画,被人惦记了,那人花了很多心思,派人来我家做帮工多年,才觅得机会偷了去,于是画就没了。我那时对画被偷走没什么感觉,对“没骨画”是一种什么画,则颇生好奇,但没有问到答案,后来也就忘了。

这村,明清时叫“檡树下”,村西侧为西大山,山上多檡树,木质细密坚韧,可做射箭的扳指,故此得名。栎江穿村而过,民居则沿江、沿山势而建。不过这“檡”字太难写,后来就改叫“择树下”,“文革”中却是叫“宅士下”。我小时候听发音,还以为是“着地下”,心中好生奇怪,“紧贴在地面上”的这个村子,该是什么模样。后来才知道是“宅士”。宅者,居也,意思是“士”所居住的地方。《尚书》里说:“多士,……今尔惟时宅尔邑,继尔居。”所以厘定这村名用字的人,想必是个有学问也有志向的人。

进得村子,才知道这“檡树下”原来很大,比我们“钱家山下”气派得多了。我跟着哥哥,来到一个大“台门”里,天井里铺着青石板,有我们村晒谷场那么大。光天井东面的连排楼屋,就有八九间,光祖外公却是住在一个只有六七尺宽的屋弄里。那本当是置放楼梯的地方,却不知为何没有架起楼梯,成了他的居室。门口,几块木板拼起来,略微遮挡着,充作门板。门边垒了一个极为简陋的灶,灶上放着一个铝锅,一个掉漆的瓷缸,还有几个黑乎乎的碗。因为没有烟囱,那墙已经被熏得漆黑一片。屋内,靠墙边摆放着一张木板架成的、简陋的床,床上搭拉着一张纱帐,床头顶着一个黑柜子。

我们去时,光祖外公就坐在床上。他那时已有七十多了,穿着一件袖口油腻得发亮的老棉袄,头发花白,胡子拉碴,满脸都是皱纹,被从门口透进来的光线一照,显得有些惨白。他正在呼哧呼哧地抽纸烟,门牙已经掉了,留下的牙齿黑乎乎的,似乎也有些缺损。见到我哥递过去的篮子,他咧嘴笑了一笑,伸手取出篮子里的东西,放在地上。然后从怀里拿出一个手绢包,小心翼翼地一层层打开,然后挑了枚硬币,想了想,又数了些纸币,说是给我们做压岁钱。哥哥接过来,他们又说了一些话,我也没有听清楚说什么,只是当时的场景,居然是摄了像一般,清晰地印在了我的脑海里。

屋弄里没地方可坐,我们放下东西就回转了。爬上风化山岗,山道弯弯,柴草遮路,无人经过,哥哥迫不及待地拿出那叠压岁钱来数。嚯,一叠卷了边角的纸币,一角、两角的都有,面额最大的是一张略有些新的五角,印着素描的水电站,还有一个五分钱的大硬币,铮铮发亮,加起来,总共是一块两角五。那时候母亲很少让我们去“走人客”,担心给别人添麻烦,于是我们得压岁钱的机会不多。正月里舅舅给的压岁钱,通常也就五分、一角,所以这是我们哥俩有生以来得到的最多的压岁钱了,那种喜悦,连比我大三岁的哥哥也情难自禁。我们翻过风化山岗,顺着被雨水冲刷得高低不平的黄泥路,一蹦一跳地冲下坡来。哥哥先喊“一块两角——”,我就大声应道“五!”我们就这样一边喊着,一边下坡,只觉身轻若燕,飞下岭岗,一路舞旋着,穿过杨村,回到家里。其实,那压岁钱最后都交给了母亲,不过,那种快乐却永远留在了我的心底。

我长大一些后,也曾在大路上与光祖外公遇见过一两次,我正想要打招呼,他却掖着一把雨伞,低着头,躬着背,目不旁视地走过了。

后来,我渐渐知道了光祖外公的一些情况。

记得母亲每次提到他时,都是恭恭敬敬地称他为“光祖先生”。“先生”,在乡下也就是“郎中”(医生)。看病,就叫“看先生”。

但“光祖先生”原先还真的是一位“先生”。他是教书的“先生”,解放前曾在十里坪教过书,后来不知因受何事刺激,精神一度失常,就回到了家。他与妻子育有一女,但妻女早逝,后来他就一个人过生活。

他父亲叫王藜生,是晚清的一个武秀才,善书法,懂医术。光祖是他第七个儿子。受父亲影响,光祖年轻时喜读医书,能开方,会治病,后来就靠行医养活自己。但他并没有医师执业资格,只是一个“草头郎中”。在他所读的医书里面,肯定有一本是《傅青主女科》,因为他最为擅长的便是妇科病症。据说解放初期,枫桥区晁区长的太太产后患病,久治不愈,本着试试的心理上门找他看,谁知一看就灵。区长夫妇还特地提着烟酒来表达感谢。

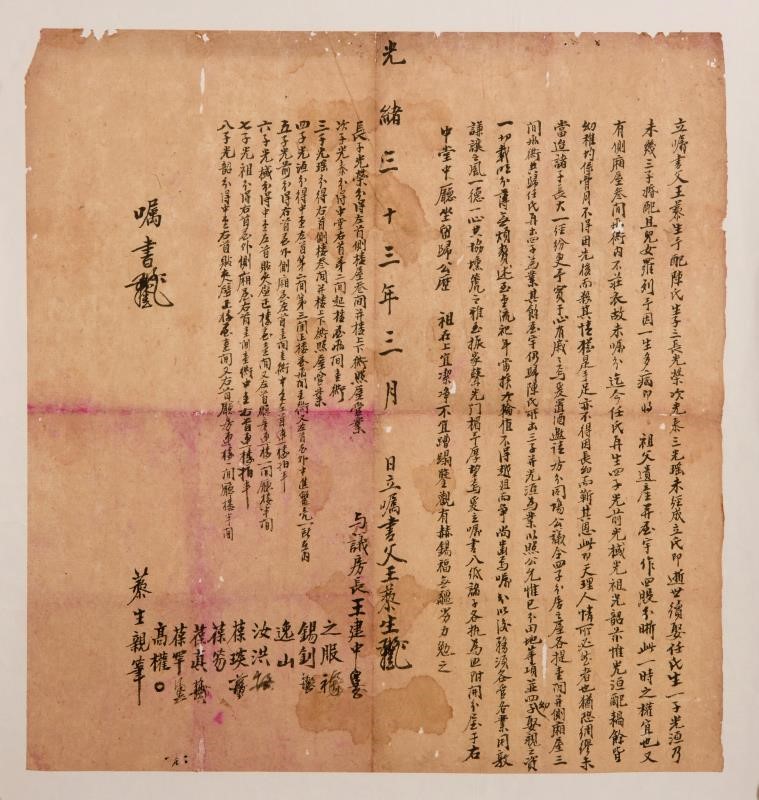

1907年王藜生析产遗嘱,光祖为其第七子(王茂根提供)

旧时乡下缺医少药,妇科医生尤缺。妇女生育时孩子夭折,或是因难产而致一尸两命之类,时有所闻。妇女在家中生产,卫生处理欠妥,产后出血、感染得病,更是常见。加上女性对所患之症,羞于启齿,等到病情严重,往往错过了最佳治病时间。而光祖先生通过望闻问切,开出方子,或内服,或外用,往往妙手解之。有些病症在大医院也无法治好,光祖先生却有办法让她们康复,所以口耳相传,远近知闻。

因为尊敬,也出于同情,随着他年事渐高,邻近诸村受其恩惠的母亲们,都让儿辈称呼他为“外公”,逢年过节,便派孩子给他送些粮食、菜蔬、鸡鸭之类。

光祖外公的性格,却是我行我素,独往独来,根本不理睬别人的眼光。他想看病,就给看病。如果他不愿看病,求也没用。他说:“书是爹娘给读的,凭什么就一定要给你看病?”所以,他没有亲人,也没有朋友。不光本村,连邻近四乡,也多称他为“光祖癫佬”。

奇怪的是,这并不影响他的“医声”,常有几十上百里外的人慕名来求医。本村人却只当笑话看,道是:路无可走,求神拜佛;病无可医,癫佬不忌。

说起来,我家与光祖外公的缘分,却是很早的。他早年曾患过精神分裂症,发病时,颇有些“武七武八”,出手不知轻重,伤着了人,所以也被人追着打,一路逃到了小溪坞,得到我外公、外婆的救助,就在小溪坞住了有两年多,养好了病。我母亲那时还是小姑娘,一直以长辈称呼。

我母亲与父亲结婚,是长房长媳,但头两胎都是女儿,在村里有些抬不起头。光祖先生却特别喜欢我二姐,一再说要认她做外孙女。我大姐说,在她们小辰光,有好几次光祖外公来我家,就是特地来给我二姐送“回货”(礼物)的,通常是一只小香糕、几粒纸包糖,他就在凳子上坐着,看着二姐吃完,才心满意足地走了。但我二姐那时也才几岁,这些事已完全没有记忆了,只记得光祖外公确实对她特别好。

光祖外公对我们家的恩惠还有不少。我本当有一个弟弟的,但母亲在怀孕七个月时,因在田里劳作,不慎就在田野上早产夭折了。父亲说,这弟弟的相貌与我婴儿时很相像,可惜未能存活下来。母亲伤身又伤心,因此患了病,幸蒙光祖先生开方调理,才得以康复。

到了“文革”中,因他旧有“癫佬”之名,又无医师资格,有人担心他会治出人命,向卫生所建议,光祖癫佬开出的方子,不要给他撮药,却不知这直是要断了他的生计。

幸而上天有好生之德,总会给人留有一线生机。我大表哥那时担任栎江乡卫生院的院长,对光祖先生却是十分敬重。他再三给药房打招呼:“光祖先生的方子来,你一定要给撮的。”

大表哥在学校学的是西医,做了多年乡村全科医生,退休后,却以擅长中医,被请去城里的大医院坐台。他有不少自创的药方,治愈过沪杭的大医院放弃的病人。他说:“我有好几只方子,就是从光祖先生这里来的。光祖先生用药十分大胆,有好些味药,剂量远超规定,药房不敢发药,我说按方给药就好。因为他特别擅长用那几味药,所以才能显奇效。”

大表哥在永宁卫生所时,就对光祖先生有所照顾,让他万一取不到药,就到石砩来。后来主管栎江卫生院时,照顾就更多了。所以光祖先生虽然孑然一身,但因为有医术傍身,晚年生活尚是不错。他烟瘾甚大,每天至少要两包烟,但这烟却从未断过。我二姐在栎江公社工作时,也经常去探望他,曾特地请她的中学同学、也是宅士大队的支部书记,多多关照这位“五保户”。

光祖先生去世的前两天,我大表哥赶去宅士村,请了一个“地主”的儿子(因家庭成份不好,才会接受派遣),帮忙烧了一大锅热水,把光祖先生抬到屋子旁边的大路上,在阳光下给他擦洗了身子,换上了新的布衫,又给换了新的棉被。还把他的住处也彻底打扫了一遍,光烟头、杂物就挑了有五担。宅士下人很好奇蒋医师何以对光祖癫佬这般用心,“像是看西洋镜似地看了一回”,大表哥回忆说。

就这样,光祖先生最后干干净净地离开了这个世界。那时“文革”还没有结束,他顽强地活到了将近八十岁。

现在,他去世已经四十多年了,偶尔也还有人记得他。就像我大表哥恭恭敬敬地称“光祖先生”,我姐姐则是亲热地叫他“光祖外公”,我与我哥说起那“一块两角五”的压岁钱,他也是记忆犹新,说:那时这可是好多钱啊!

不过,您要是问杨村和下西湖的老人,他们就会说:“噢,你是说那个光祖癫佬啊——”

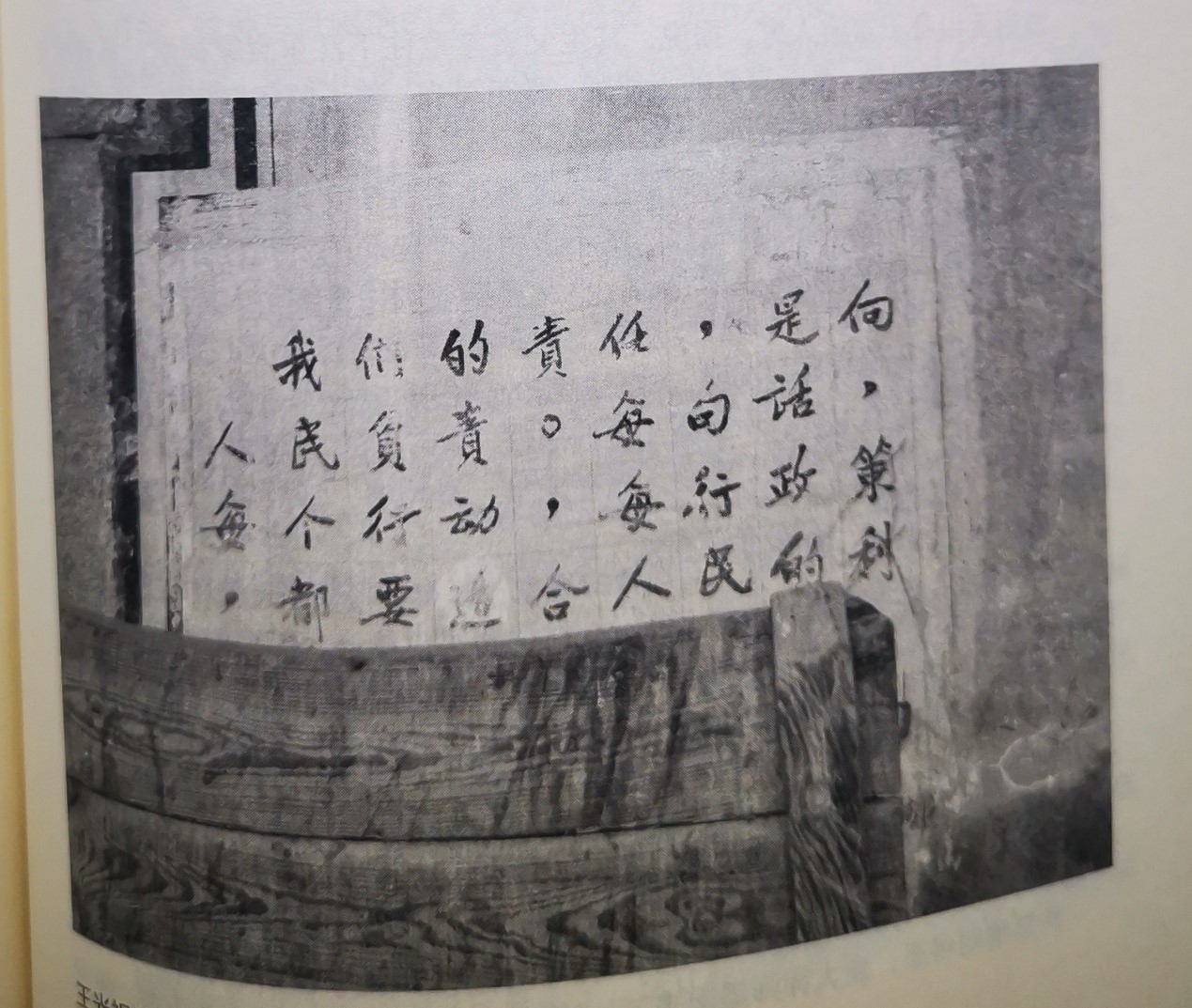

光祖外公书写的标语,现在已经被粉刷掉了。(王辉提供)

【回音壁】

黄仕祥(家兄):那一块二角五的压岁钱,我现在也都还记得。那时候可是很大一笔钱呵。其实那次我也是头一次去看光祖外公,姆妈给我说了大致的方向,可能那个大台门目标还比较大吧。

何伊文:我今年86岁。4岁时,我母亲去世,父亲在外当兵,小时候我长期寄养生活在宅士下外婆家,直到14岁时,二舅送我到上虞,然后乘火车去余姚读书。我1957年从慈溪周巷中学毕业,考上幼儿师范,因父亲被划上右派,录取被取消,就又回到外婆家。一年后结婚,第二次离开宅士。

王光祖,人家叫他“癫佬”,我叫他十三太公,住在我外婆家的稻桶屋里,平时满脸胡子,头发蓬乱,别人看了都要逃。可我一点也不怕,叫他“十三太公”,他就满脸笑容,有时煨番薯给我吃。他很穷,所以遭人骂。他看妇科病很好。有的妇女找他看病,看好的,就送他米、肉之类的东西。后来我到余姚读书,他的情况就不知道了。

几年前我去择树下送葬,宋贤舅舅见我,把我叫到旁边说:“十三太公有本治妇科的书,他死时说:‘这本书交给伊文。’”我珍藏着阿宋舅舅交给我的这本书,只是到今天我还没打开他的遗物。

陈立忠(中学同学,资深中医):关于“光祖癫佬”的故事,从我父亲(仕忠注:枫桥名医)那里听到过一些。五十年代初,当时的医疗体系由个体开业转为集体医疗,各个乡成立保健所,个体行医者都被纳入保健所,大概因为“癫佬”的原因,光祖未被纳入集体保健所工作。究其癫佬之名,并非因其真有疯癫之病。他有句口头禅,“当医生要大板刀背着走,要紧关头一刀劈下去,是生是死看运气。”看病开方常用峻药毒药,且剂量超常,于医家中特立独行,故有癫佬之称谓。当时药店因惧怕其峻猛之方不敢配方,又因其未纳入集体组织,所以一度取消了他的行医资格。一次,当时的枫桥军管会主任,其女儿哮喘发作,病情危急,百药莫效,无奈中求救于光祖癫佬,光祖下笔就来:“砒石二两……”主任救女心切,死马当活马医,照方抓药。一剂哮停,二剂而愈。主任遂下令恢复其行医资格。小时候只知砒霜会杀人,癫佬的故事只当传奇来听。待本人学医后才知砒霜确实能治哮喘。会不会用,就看医者的学识和胆量了。

陈百干(中学校友,下西湖村人):我八十九岁的老父亲,接受过光祖先生治疗,知道其人。不闻他有儿女,只知他的妻子死得早。大家当面称“光祖先生”或者“光祖外公”,背后则叫他“光祖癫佬”。确有医术,敢用重药,能医他人不能医的重症。可以说是有水平,也可以说因为是“癫佬”,才敢用虎狼药吧。

吴振武(吉林大学):兄早安。早起一气读完,真好,人、事、景,都如在眼前。我只见过祖母一个,但也有几个非嫡亲的外公外婆,对我们都特好,至今常常想起。我妈14岁出去住宿读卫校,外婆托了一个朋友照顾,是个助产士,天主教徒,也就认作干妈,所谓“寄娘”,大概也没结婚。我懂事时她已经很老了,一人寡居,靠退休金,无亲友的,养一大群猫,最多时有20来只,白天都睡在她床上,墙上有耶稣油画,这情景在上海也是罕见的。几乎每个月,我妈都会派我和哥哥去送好吃的,她下班也会路过寄娘家去看看。这老太太一脸慈祥,真跟信教有关,我们亲戚中遇到“生产”方面的疑难,都由我带去她家请教,她总详细解释,所以我从小已经听到“胎儿位置”啦、“会阴侧切”啦这类知识。她也活到九十多,我妈给送的终……

黄仕忠:人的感情是十分特别的物事,只要对上了,便是永生难忘。也因为有这些,才让人觉得世界充满温情,也由此而变得美好。

张正(广东中医药大学):就是老人家医术没能都传承下来,可惜了。

黄仕忠:我从王辉先生的书中,看到宅士村还传有这么一个故事:

某次,光祖先生路遇出丧,棺材抬过,有血滴落地上,他蹲身看过后,拦住抬棺的丧脚:“棺材里是否产妇娘?”出丧人家正自悲伤,见个癫佬拦路,便出言颇是不逊。他连请不要着急,谓若是产妇,还有得救。丧家将信将疑,遂停下开棺。光祖先生在死人胸前一按,头也未抬,问:“保大人还是保小人?”那产妇的丈夫忙说:“保大人,保大人!”光祖先生取出一根长针,深深扎入死人心口,随即死人肚皮一阵颤抖,口中有气回生。待死婴接出,产妇便已眼珠转动,醒了过来。众人遂皆跪拜称神医。

光祖先生则淡然道:“我不是神医。这是胎位不好,叫‘猢狲捧桃’,小孩的手攥住了娘的心,所以生不下来。要保小人,只好摘心而生;保大人,就给小孩手心一针,待手一松,产妇就有命了。但产妇身子太虚,没力气生了,只好挖出。也勿须可惜,大人平安,下次仍可再生。”

不过,这故事太过神奇,很像是从哪本古书里搬过来的,恐怕当不得真。

任平:长江学者写系列,西湖家园压岁钱。麒麟人物非异类 ,便有年味成逸篇。

周松芳(中大同门):别具一格,自创一体。

崔山佳(浙江财经大学):“光祖外公”是位传奇人物。

陶棣华(杭大同学):乡村奇人。我小时也看到过(就是没近乎零距离接触过),一些奇人——一般这些奇人也是畸人,是记忆中对往昔的观照中时会幻化而跳闪出来的意象。

徐永明(杭大同门):塑造了一个光祖外公的形象,有点小说的笔法。光祖的字还是不错的,是一个文化人。

刘勇强(北京大学):前几篇以事为纲,人以事存。这一篇以人为主,更充分地写出了一个卑微生命的生存本领与状态,这种边缘人物居然有雪泥鸿爪的字据为证,可见挖掘之深。存在即意义。

罗书华(复旦大学):一块二角 五—— 传神写意。

赵国瑛(中学校友):本文主人公有济公遗风。生活放荡不羁,心存善念,肯救人于不治,遂成江湖传奇。所谓“癫”看怎么说,说别人癫的自己未必正常,不屈从世俗,活出个性就是“癫”,每个人都有自己的活法,光祖的活法也应得到尊重。压岁钱是个药引子,正如光祖从医的一生,爱恨情仇,快意人生,只管过自己生活,心无挂碍,往生彼岸。看了题目,猜不出内容或结局,方为好文章,奇巧乃能引发读者兴趣,黄兄此文当如是。

廖智敏(中大学生):谢谢老师分享。这篇好温情呀。看到回音壁里光祖先生写“砒石二两”,小小地震惊了一下……不由想到现在医院里的一些医生们,一番机器检查之后,根据指标判断病症,然后基本上同一病症就用特定的哪几款药,也不管病人体质,结果治个一年半载都治不好,有些甚至把小病拖成大病,原本的病没治好,反而损及其他器官。但因为他们“按病症开药”,符合“规矩”,不出错,所以这样做对医生来说是最“保险”的——反正患者去找别的医生,大致也是如此开药。对比之下,光祖先生下的虽是猛药、“毒药”,体现出的却是慈悲心肠。毕竟这种药方,万一闹出人命,是会被人寻仇的,但他一心救人,也顾不得那许多了。当然,他这般做法,需要极高明的医术加持才行。有仁心又有技术,敬佩。

夏心言(中国人民大学):对畸零人的温情,大约更为宝贵吧。锦上添花常有,雪中送炭最难。很喜欢这一篇小说似的故事。

吴先宁(民革中央):时代车轮稍微回碾一下,光祖外公就像沙尘一样碾碎了,不光地富反坏右碾碎了,无牌照中医也碾碎了。文学的魅力在于人物的命运,这是任何其他文字,哲学也好,文献学也好,代替不了的。

普慧(四川大学):可称为《一个人的成长史和思想史》;请写下去,丰富当代史的书写内容。如果这样的材料多了,当代史的撰写就可能不同了。

陈林侠(中山大学):黄老师描述的真的很有画面感,细节生动,真实的儿童心理,又是民间中医大师,曲折之命运,医术之精湛,情感之朴实,构成一个儿童眼中的俗世奇人故事。这正是中国文化自信背景下中国电影最稀缺的好题材!好人物!好故事!

纪德君(广州大学):这个春节,可谓黄老师的丰收年了,一连串写了好几篇年味十足的散文,令人歆羡不已!文中由压岁钱写到光祖外公给的一块二毛五一节,尤其生动、传神、有趣,由此可见潦倒贫困的光祖外公对我家之情深义重!虽然是回忆录,有的信息还是间接获得的,但光祖外公的个性形象还是跃然纸上,让人过目不忘。真是一篇难得的真情文字!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司