- +1

从技校到工厂,这群孩子不想重复「父辈的命运」|镜相

镜相栏目首发独家非虚构作品,如需转载,请至“湃客工坊”微信后台联系

作者 | 小步与大仙

编辑 | 吴筱慧

打螺丝,是一个存在于学生之间的神奇词汇。不止电子系的学生,其它车辆、机械、电气等专业的学生,当谈到未来的时候,总要做一番自嘲:“去厂里打螺丝啊。”谈到某一个退学的同学,也要做一番揶揄:“退学了,去打螺丝咯。”

也有新生认真而紧张地问学长:“毕业后真的去打螺丝吗?”

有关“打螺丝”的口口相传里,隐藏的是技校生对自己未来的迷茫和焦虑。他们坐在教室里,嘻嘻哈哈地谈论打螺丝,谈论一种未来的命运,这种不断被推到言谈中的命运,其实恰恰是他们谁都不愿意接受的未来。它代表着日复一日、乏味、低端、毫无希望。这种漫长难挨的命运,也许是他们父辈的命运,更是父辈把他们送进这所学校时希望下一代能规避的命运。

【一】

2021年夏天,我将32名智造电子专业中级工阶段最后一年的学生送进了工厂。

这里说的工厂,当然不是鹅厂之类的“大厂”,是真真正正需要“打螺丝”的工厂——铺了绿色环氧地面的车间,白炽灯一盏盏亮着,穿上蓝色、黄色、粉色细格子防尘服的工人坐在长长的流水线前或站立在白色冰冷的机台前——这里是东南部地区最常见的电子厂,生产空调、冰箱、电磁炉、洗衣机等的控制板,没有机械制造工厂的轰鸣声,无烟无尘,常年恒温。

工厂的小巴车停到学校宿舍楼前的时候,我正站在五楼宿舍门口不断地催促收拾得拖拖拉拉的学生们。这天早晨我已经走了几个宿舍,看他们打包行李,跟他们聊天,老生常谈的还是未来打算。其实,包括我在内,谁都不知道未来会怎样。

“不管你以后打算干什么,好好地进工厂完成这一年实习,拿到毕业证再说。”我站在王小军的床边说。他很认真地点头,眼里有困惑,更多的是信任。王小军是我班的生活委员,从入学起每一笔班费收支都记录得非常详细,是个秉性老实、踏实肯干的学生。

卢俊嘻嘻笑笑地凑到王小军的宿舍门口,拍打着门算是和我打招呼。他的行李早就打包完了,正一个个宿舍乱窜。他在学校和每个任课老师都熟络——也可以说每一个任课老师都能很快记住他——同年纪相差不大的见习班主任更是称兄道弟,远远就喊“X哥你好帅。”体育课偷跑去摘芒果,下雨天拔起食堂外的露天遮阳伞就走,错误没少犯,优点是决不撒谎。我喊住他:“卢俊好好干啊。”他嬉皮笑脸地说放心。想起刚入学我来宿舍检查,跟他们说起集体生活要注意刷牙洗衣等个人卫生的事,卢俊插话进来:“老师这些都不用说。”语气里带着那种随时要吹起口哨的夸张的快活劲儿。

那一天,这些18岁左右的大男生和他们的行李一股脑儿塞进厂车里,满满当当,渐行渐远。一旁的生管老师手里握着刚刚还回来的几把宿舍钥匙,叹道:“这些孩子走了,心里还空落落的。”

我所在的是一所免学费的公办技校,每年招收的基本上是中考成绩最末端的一批人,称我校为“兜底教育”也不为过。我们的学生多是外来打工的、做小生意的子女或者城郊农村的孩子。

如果说,中职世界是大众认知里常常被忽视的40%,那么技校则是40%中更为沉默的1/4(据中宣部2022年9月发布,全国设置中职学校9786所,其中技工学校2492所)。在教育部门的文件里,技工院校常常被标注为“含”并安放在括号里。技校的培养层次包括中级工、高级工和预备技师,以招生占比最高的初中起点为例,对应学制分别为三年、五年和六年。当教育部门所属的中专学校越来越侧重文化理论课、走向与普通高中“殊途同归”的升学考试的时候,发源于“厂办校”、由人社部门主管的技工院校依然坚持就业导向,学校配备设施完善的实训室,学生专业实训课程在教学实施中占比60%以上,设有认知实习、跟岗实习、顶岗实习等一整套完整的实习体系。无论哪一个层次的培养对象,毕业最后一年的顶岗实习都是必选项,学生们离开校园进入企业,投入到具体的工作岗位中“顶岗”,这既是学习的延伸,也是就业的“演练”。

在官方文件的描述里,学生到企业跟一线师傅真正学技能,比光坐在教室纸上谈兵更扎实、高效,表现好的毕业留厂,直接被招聘到对应的技术等级或管理岗位。那个清晨,我送学生下厂的时候,即使内心忐忑,对这些纸面上的理想前景也并不怀疑。技能改变命运的例子太多了,我们有许多实实在在的例子——一些优秀毕业生、优秀校友——他们没有大学学历,却成为企业、行业的佼佼者,或者最起码,因为掌握技能,在企业里有了不错的地位和收入。

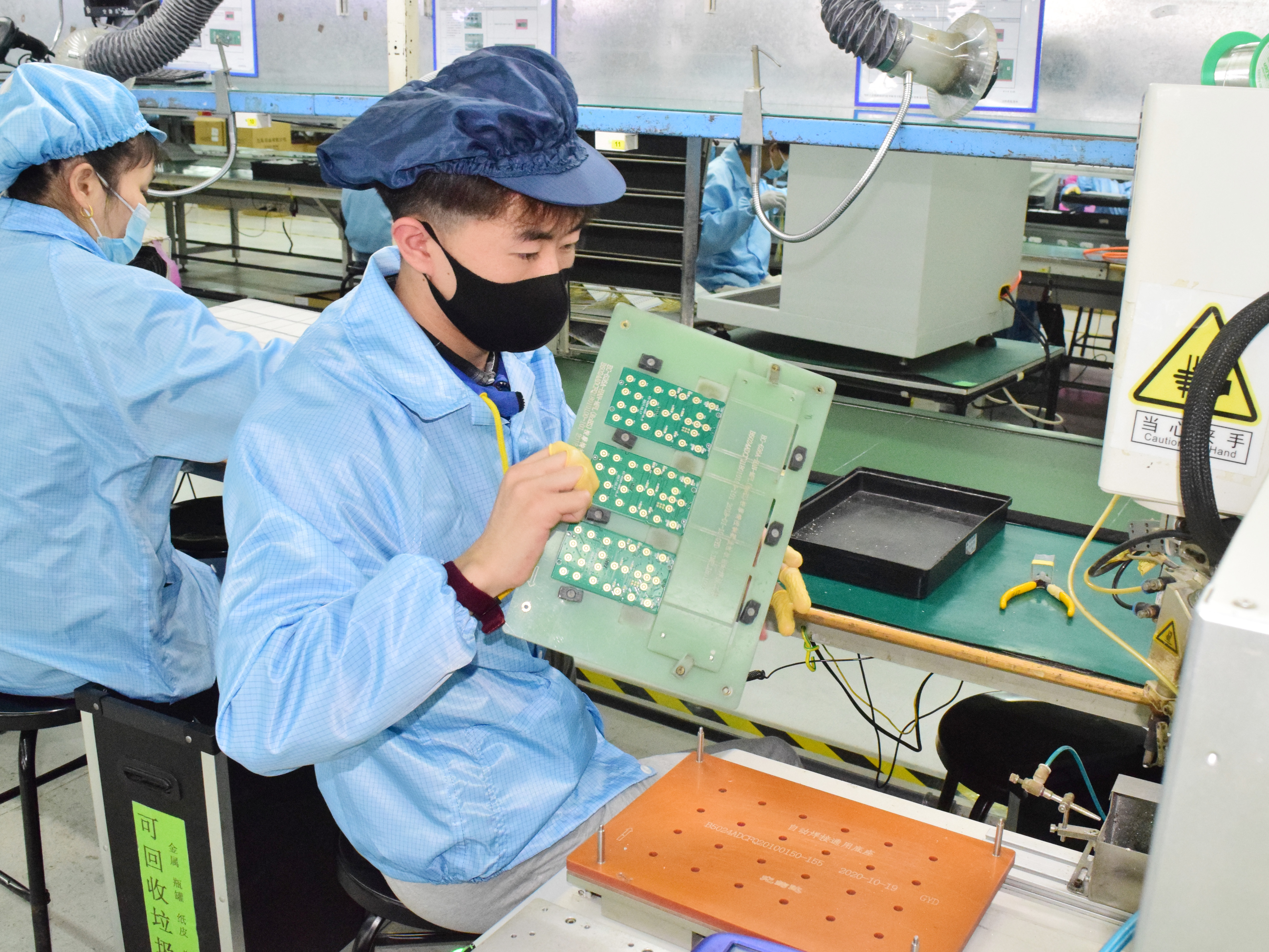

学生在工厂实习

下半年正是电子企业的生产旺季,实习生们一进工厂就和普通操作工一样被对待,每天12小时工作时长,两周休一天——当然,也可以选择不休,周末按加班计时薪。他们也逃不过流水线的命运。科长对新来的实习生说,好好干,我就是打螺丝干出来的。科长有一张白白嫩嫩的圆脸,坐在单人办公室里,翘着二郎腿,颇有成功者的派头。

插件、打螺丝、切板、压板……另一个班的一个女生说屁股坐疼了,眼泪流下来都没有手擦,因为流水线不能停,只能晚上回宿舍痛哭。头两个月,学生的煎熬似乎也是我的煎熬。技校的学习生活向来不紧张,工厂的工作强度和时长让在学校待惯了的学生吃不消。以往他们有太多时间娱乐,现在到了厂里,这些五光十色的消遣时光瞬间被枯燥的流水线挤占,于是状况频出。我一边接收学生的抱怨,一边遭到工厂的投诉,忙于两头灭火,常常焦头烂额。运国第一个跑来抱怨,说工厂连生病都不让请假。但这些学生我是了解的,所谓的生病有时也不过是稍有不适,就像在学校,如果他们叫嚷着感冒、头晕、肚子痛,想要上课请假,一到医务室也会通通被驳回。至于运国,本性不坏,但身上总是有一些市侩的小聪明。他原本是自荐的副班长,只做了半学期就被同学民主投票换掉了,因为他经常管不住自己,总有迟到讲话之类的小毛病,宽于待己严于待人,自然惹得其他人不服气。

当天晚上,运国的爸爸也在家长群里说了企业生病不让请假(事实是如果想要走病假需要提供县级以上医院的证明)还扣工资的事,立刻有其他的家长接话说,孩子上班是要吃苦的,不是去享福的,并现身说法——像自己早晨六点多开始送外卖,到现在晚上十点多了还在工作,不工作赚不着钱呀。运国爸爸我是见过的,他在殡仪馆做保洁等杂活,个子不高,那种精明的眼神父子俩如出一辙。

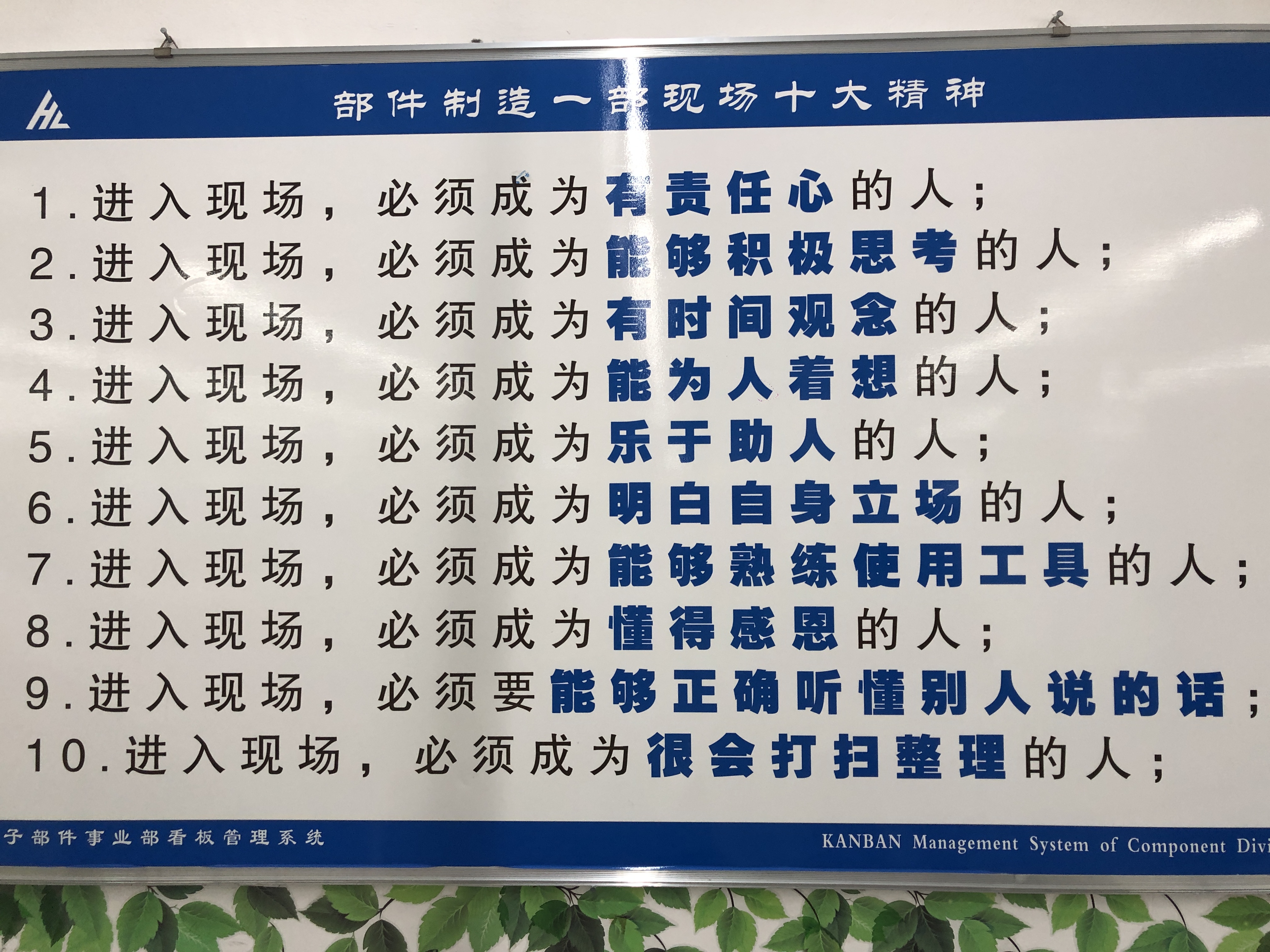

工厂上墙的企业精神

我对来抱怨公司制度“苛刻”的学生说,企业有企业的制度,病假要求就诊证明完全合理,世上没有随心所欲躺平赚钱的道理,人哪怕要带病坚持上班也正常。直到一天傍晚小龙来求助,他感冒了而且头痛,已经坚持了一天,今晚不想加班了但工段长不同意。在电子厂,每天八小时以外的上班时间算是加班,按小时计发加班工资。在入厂之初,学生们每个人在厂里都签了“自愿加班协议书”。电话里小龙的鼻音非常沉重。于是我联系了企业人事,人事又说和车间沟通,我不断刷微信等结果,最后产线答复说,今晚小龙的岗位是技术岗,他们无法临时培训一个人来接替,所以让他坚持一下,他的感冒状况并不严重,应该能坚持下来。我把这段话转述给小龙的时候,他只说:“什么技术岗,是个阿姨就能干,实在没办法就记旷工吧。”

那天最终小龙没有旷工,但再往后,学生因为旷工被“自离”(旷工三天按自动离职)的情况却发生了几例。我将问题反馈到系里,系主任便找了学校招生就业办的老师一起去厂里探望学生,向企业表达了一些想法:希望企业能够给予实习生更多“人情味”的对待,而不是直接把他们当普通工人使用。在实习生下厂的工作中,与学校对接的是企业人事部门人员,而学生的实际工作部门却是车间和产线,因此沟通的表面结果和实际发挥效果往往是无法对等的。

第一批离职的人里就包括运国。后来他出现在系主任办公室,向系里申请重新推荐工作,系主任问他离职的原因,他说气不过其他工人在玩手机,单让他们干活。

在厂里,工人的岗位、工作量总是成谜,作为没有定岗的实习生更是如此。小杰是优秀学生干部、我的得力助手,他此次作为实习生负责人,带着同学们一起下厂,连企业人事都对他赞赏有加。整个实习期里,他是唯一一个没换过厂、也没换过岗(临时性顶岗除外)的学生——每天早八晚九,就坐在流水线前压件。他从没有主动开口跟我提过要求,只有在问他的时候,他会说想去技术岗学点技术。在中期的实习考核表里,车间给他的评价也不低,说做事积极主动,判词是“可以胜任高难度的岗位,往技术岗走”。我以此不断鼓励小杰,叫他多主动争取,也在去企业看学生的时候,有意无意地跟厂里提小杰转岗的事儿,对方也总是欣然应允——但这条流水线,他最终还是干到了实习的最后一天。

10月,我去另一家电子厂探望实习生,在等待学生的空档中,人事经理把我和一位恰好同时来访的区妇联干部领进棋牌室、休闲吧、母婴室参观,一间间地开门、开灯,黑洞洞的屋子顿时宽敞明亮起来,里面齐备的设施亮锃锃,母婴室的纸巾码得整整齐齐,连封口都没有打开。

没过多久,小轩和另一位同学出来了,他们都是从第一家推荐就业的工厂转到这里的。产线非常忙,人事专员暗示我们只有很短的交谈时间。我与他们聊了聊工厂的工作情况,也顺带指了指会议室旁边的棋牌室、休闲吧:“你们平时会来这里吗?”

俩人摇头,根本没时间。也是,一天12小时工时,中间仅存的一点空隙刷刷手机放放松也就过了。

“知道有这些地方吗?”我又问。

小轩歪了下身子,朝那几个房间的方向探了探。门已经重新关起来,灯也灭了。母婴室在大堂入门右手边,棋牌室在左手边,旁边依次是会议室、会客室等等。上班时间,这里静悄悄的,厂区就在头顶上,从二楼到六楼。他又摇了摇头,脸上显然也没有什么好奇。这些房间他们每天不止一次经过,但从来不感兴趣。

有学生家长在微信群抱怨:“读技校出来,还不是在工厂打工,不上学也一样去。”他们进而质疑学校和老师收了钱,要把学生“卖”到厂里。对于这种煽动,我感到非常气愤,同时也有委屈和懊恼,家长的质疑其实真正击中了我一时无法回答的点:如果还是进厂打螺丝,那上这个学有什么意义?

【二】

那家有母婴室、休闲区的企业,薪资待遇在行业内并不算高——甚至有点儿低,但小轩他们给我的反馈是“这个厂挺好的”。这是小轩实习期的第二家工厂,他一换到这里,立刻在班级群里赞不绝口,甚至呼吁“兄弟们都来”。这个厂受到这么高的评价,原因当然不是他们未曾涉足的几间功能房,而是“对我们挺好的,这里的人说话都很和气”。

没有人不希望受到尊重、被好好对待,尤其是这些“被打击”多了的孩子。不少学生在作文里写成长史,都说自己总是被嫌弃的那个、不被理解的那个。在他们的童年、少年时光里,他们从努力到被打击,再到自我放弃,哪怕这些打击与嫌弃不是来自家人,也会来自旁人的眼光、社会的评价。

在技校,我们的重要工作是为他们重建信心。从校园文化建设到每一堂班会、每一次谈心谈话、每一场学生活动……每一个教育场景都时刻渗透着技能成才的理念,我们如此迫切地希望这些刚刚在中考中遭遇“重创”或者早已“自我放逐”的孩子能分享到“大国工匠”“技能中国”所带来的荣誉感和使命感。“你们不比考上高中读大学的同学差,你们读了技校,掌握一技之长,将来的就业前景比那些毕业即失业的大学生要好。”这样的话,多年来都写进了校长的新生开学典礼讲话稿中。可是,老师和学校几年间的种种努力,很有可能在实习的头几个月就付诸东流,现实会直截了当地将那些重建的、并不太牢固的信心摧毁。

工厂即是复杂的小社会,有形形色色错综复杂的人际关系。孩子们走进工厂,发现他们不仅要和初中小学毕业的阿姨待在同一个工作岗位上,而且要忍受上司或老工人的辱骂和否定。我发现有人将QQ签名改成这样一句话:工厂即是社会,没有人等你慢慢长大。

记得一天早上,我刚一接通小英的微信电话,哭声就传过来,一旁一个声音喝道:“你好好说,大男生怎么一跟老师说话就要哭,看来老师平时是太宠你们了!”小英说,他因为跟不上流水线的速度一直被骂,想换岗哪怕干粗活都不让,前两天摔伤胳膊了还在上班……“谁骂你了?哪里骂你了?你好好说!”他的哭诉一直被打断,严厉的声音一迭连声传过来。小英是一个从外到内都柔弱秀气的男生,有一次他在办公室外面等我,恰巧遇到副校长,只聊了几句副校长就夸“这孩子很乖”。我当然知道,乖是一回事,但他的作文永远不通顺无标点;他在学习包括日常行为规范上,始终态度极好,反应却要慢半拍甚至一拍。这样的小英,跟不上流水线一点不奇怪。小英哭诉完,接着是旁边那个声音的投诉,说他言过其实、偷懒、态度不端等等。说话间,小英的声辩又从一旁传过来。我解释道,一个班的同学理解力和掌握程度自然有快有慢,对方嗤笑说流水线速度很慢了没有跟不上的道理。那通电话我什么也没能解决,既不能帮小英摆脱被不断否定的困境,也不可能帮那位主管斥责小英来让他迎头赶上,这却扰乱了我一整个上午的心情。我想起“老实人”王小军,前几天问他工作能不能适应,他说都还好,就是学机台比较慢会被骂,“也很尽力在学,但是被说了就会搞人心态啊”。

调岗,正是学生和家长反映最集中的问题。实习之初,王小军也曾来求助我,说因为班里来了一个新员工,多了一个就要把他换了。他觉得委屈,又不是没有好好干,现在换岗等于半个月什么都没学到。我和工厂沟通,得到的答复是实习生什么岗位都要历练,调岗是为了锻炼。此后我明确告诉学生们,岗位、产线由企业安排,想调整靠自己争取。但有些情况我还是会去沟通,比如小龙说贴面板要进出老化间,一热一凉老是在感冒,甚至连他家长也来反映,但最终我得到的工厂反馈是,小龙的问题在于工作态度不行,什么容易感冒完全是扯淡。

还有小轩,之前暑假实习的时候在自动喷漆岗干了两个月,第三年实习又被分配在那里,调岗不成起了情绪,和前来巡查的科长吵架之后,未经过工段长同意,当天下午自行离岗,只是丢了岗位后才来告诉我,“现在哪里都不要他”。小轩的冲动不是第一次了,他在学校时就曾和老师起过冲突,往往受到教育后又极快明白事理。他是班上第一个主动寻求心理帮助的学生,心理老师和他谈过之后告诉我,小轩和父亲关系紧张,他时常敢怒不敢言。小轩从小随着打工的父亲辗转福建、浙江几个地方上学,记得一次家访的时候,我们从他家里出来,提起他父亲,他说爷爷原本在老家县城有点关系,要把父亲安排进小学教语文,“可他不好好干,自己跑出来,现在还不是打工”,这个刚成年不久的年轻人语气里对父亲的恨铁不成钢,让我印象深刻。我想起心理老师的话,便说:“你一定和你母亲更亲。”他很快点头。可事实上,母亲在老家照顾弟弟,他在成长过程中和母亲相处的时间并不算多。

小轩很快承认自己是“自作自受”,我又讲了讲企业为人处事和人要成长成熟的道理,告诉他自己捅的篓子自己补,要态度诚恳地去找科长谈,包括道歉。另一方面,我也跟科长说学生已批评教育过了,希望再给一次机会。后来小轩欢天喜地告诉我,谈过之后科长让他去售后维修(修客户退回的汽车电路板)岗位,“很有前途的岗位对未来很有帮助,就是有些细节还做不好,其它都很好”。然而我欣慰了不到一个星期,他的头像又闪动起来——“老师,科长他随便一个理由把我换到流水线了”“说我不会拆不会焊,那这几天我修好的板子怎么经过检验的嘛”“我承认我的水平不高还有很多不会的,但经过师傅的指点也能做得好”,最后他愤慨地说:“科长说我什么都不会这是明摆的事,所以没必要在他手里干活,给我希望又让我绝望,玩人!”这是小轩离开上一家工厂的事。

我同学生一样,在一次次来来回回的无效努力中,才渐渐建立起对工厂生态的了解:骂人和以权谋私当然不对,但如果骂人和以权谋私就是产线的管理方式,并且所有在场者都心照不宣,那你能怎样呢?大概确如那句QQ签名,工厂不比学校,特别是繁忙的一线产线,没有人有耐心等你慢慢长大。作为学校老师和一个不在场者,面对学生和工厂常常彼此对立的两套说辞,我也无法介入这场叙事中,我能做的,无非是不断向家长做好解释工作,同时一遍遍对学生老生常谈——“调整职场心态,踏实工作,做好自己”云云。

11月,思考海德格尔的“农民工”陈直火了。陈直的确是让人惊叹的神奇存在,不在于农民工的身份,而在于电子厂的工作。电子厂或者说绝大多数制造业企业不受年轻人待见,除了身体的不自由,还有心灵的不自由。哲学恰恰起源于惊奇和闲暇,产线日复一日的重复性工作是对“惊奇”的消磨,而平均每天12小时、一个月休息0-4天的超长工作时间则是对闲暇的挤占。对于这种遮天蔽日的疲惫感,大多数普通人的解决方案也无非是睡觉、刷短视频。至于读书、思考则完全是另一个世界的奢侈。一个在读哲学博士的学妹说她大学本科的暑假曾经去电子厂打过工,那种对精神和体力的压榨是非常彻底的,每天回来只想倒头就睡。

实习这一年,我找学生通常要到晚上九点后(上夜班的反之),他们在上班时间常常接不到电话。当然,工作时间也会有人发动态,特别是相对“清闲”的夜班,但基本都是游戏打到哪一局或什么游戏的分享。我也时常能从朋友圈或QQ动态里发现他们的休息日:哪一天,搭乘地铁在城市里转转,去出租房不远处的湖边走走,去山里去海边去网吧去运动去吃美食。每每看到这些,就感到特别欣慰,似乎能以此确证他们还在健健康康地生活着,还依然热爱生活,没有被疲惫感或者不公正的待遇挤压出戾气。

这一年,我也开始理解家长了。我们的家长们常常由于无处安放未成年孩子,只能无奈又庆幸地将他们塞进学校,对于老师的反馈,要么不住地点头,要么直接说“这孩子我管不了,老师你多费心”,甚至还有根本不予回复的……无论如何,“家校共育”中的“家”这一环能起到的作用非常少。曾经有学生写作文说,小时候爸爸辅导功课,为了一道数学题大发雷霆,后来老师改作业证明错的是爸爸。这是典型的家长,他们对子女也爱也关心,却是粗暴、不得其法的,同时也受自身的水平和视野所限。许多家长和孩子交流的时间少之又少,对于“正面管教”之类的时髦教育理念更是闻所未闻。学生们的成长记忆里充满了缺失和暴力。另一个学生写下这段话:

从我开始记事的那一年,我才发现父母早已不在身边,他们早已外出打工去了,把我留在老家,陪伴我的则是爷爷、奶奶以及姆姆。姆姆是个小学老师,经常教我识字、学东西,那时的我很粘姆姆,以为姆姆才是我的母亲。

到了三四岁的时候,父亲将我接到城里。那时租了一间十几平的房子,父母早上上班赚钱,而我则待在家里,无聊地看着电视。日复一日,年复一年,直到上学的年龄。

曾经我觉得这样的父母对家庭教育责任两手一摊,真不负责任。待到学生们走进工厂的时候,我也开始理解家长了。他们多数从事着门槛低、保障低的工作,想要获得更高收入,只有不断地投入更多精力、体力和时间。一个在工厂上班12小时、要两班倒、一个月休一两天的人,或者一个从早晨六点到晚上十点还在送外卖的人,注定大部分时间无法陪伴孩子,回到家也很难保持一个好的状态来耐心地沟通和教育。

【三】

企业说的没错,实习生下厂先到流水线是必要的历练。实习三四个月后,留在厂里还待在流水线岗位的学生少之又少,绝大多数都成为机台主操,或者调到维修岗、质检岗等等。虽然这依然不是多有前途的工作,甚至算是换一种形式的重复劳动,但一个明显的转变是,学生们反馈给我的负能量变少了,工厂投诉到我这里的状况也少了。经历实习之初的阵痛,一个学期后,无论是我还是学生,都正视了下厂实习的教育设想与企业实际用人之间的差距:当我们将学生定位为“实习生”的时候,教育教学目的却并不是企业的目的,企业对产量和利益的追逐不可避免地使“实习生”转向“学生工”。在学校,学习和成长有老师引导,在工厂,更多要靠自己——所谓“学”便是将你直接抛到真实的工作环境中,这对生理、心理和技能都是考验。王小军后来被定岗在SMT车间维修不良板,每天往板凳上一坐,埋头对着没完没了的电路板。毕业典礼返校,他的眼睛肿得睁不开,眼周红了一圈儿。常去食堂的档口老板冲我说:老师啊,跟厂里说给小军调个岗吧,眼睛都这样了。小军自己,倒是憨笑着跟我说,前一天刚刚看了医生,是用眼习惯的问题,没有大碍。毕业后他留在这家实习企业,自己觉得挺满意。

嘻嘻哈哈的卢俊大概是全班实习生里发展最好的。他的顺遂当然也有一定偶然因素,例如几乎没有在生产线待过,一开始就分配在波峰焊岗位,上手很快,再加上和谁都自来熟的个性,在企业评价表里被列为“重点培养对象”。当其他同学各种抱怨和出状况的时候,只有卢俊总给我各种“利好”,有一次得意地告诉我被主管点名表扬:他汇报一个仓库电灯没关,并在下班时主动关了。我看企业的评价里“积极”两个字占了很大的权重。下厂之初分配到流水线的同学都羡慕卢俊这种能看波峰焊的,既是技术岗位又是走动岗位, 相比死板、还老要遭人骂的产线确实好太多。在整个实习期里,他有好几次来汇报主管给他涨技术工资,还大方地“晒”自己如何谦虚拒绝,对方回复“这是你该得的”。卢俊的实习工资一路从五千多涨到七千多,岗位也转到做激光打标,发来的工作照片是坐在电脑前做程序,空闲时间就看“电子测量与仪器”的网课,他在校时通过成人高考考取了学校合作院校的函授专科,当前的短期目标是拿到一本学信网可查的大专文凭。

技术员当然是个好听的名词,心照不宣的是,和大专本科等高学历的工厂人不同,就技校生来说,学历决定了他们在厂里的职业天花板并不高。哪怕是获得国家级技能大赛奖项的学生,他们毕业后得到企业的高薪聘用、成为产线的技术骨干,但想要层层递进获得更好的发展,依然需要另外寻求提升学历的途径。2022年5月国家人社部发文,技工院校启用新版毕业证书,除了进行内容规范外,增加了查询网址信息,在发布的式样图中,“中级工班、高级工班、预备技师(技师)班分别对应中职、高职(大专)和本科毕业生相应待遇”等信息有了明确体现。技校学历不受社会、企业承认的问题一直是技工教育的痛点,一个需要毕业证书背书的待遇恰恰反映了现状之尴尬。

一个学期快结束的时候,运国回学校办事。他从第一家工厂离职后,又换了两家企业,现在所在的是一家台资电子厂。他说在厂里做维修技术员,得心应手,不打算放弃专业了,要好好干赚钱。我揶揄他,还有人在旁边玩手机光让你干活吗?他笑笑,然后说,无所谓做自己的就行了。还有周水清,一个在校就思想异常活跃的男生,专业课老师说他技能掌握得非常快。去年10月,他不顾车间主管的挽留从厂里辞职,进一家专做房屋出租的中介公司干销售,没多久又说自己创业,与人合伙开了个小公司又迅速倒闭,到实习期快结束的时候重回电子厂,告诉我“要赚钱还债”。

毕竟,当你像王小波所说的那头“挨锤的老牛”一样适应了电子厂的工作,那它其实也确实是份不错的工作,甚至可以说是完美的“避风港”——实习期里,一个技能掌握较好的学生满额加班之后能拿到将近八千元的月薪(未缴医社保等),确实比不少坐办公室的大学毕业生薪水高多了。

就在一切向好的时候,又有意外发生——这个“避风港”也渐渐不那么好进了。

2022年3、4月开始,陆续有学生离开工厂,包括年初信心满满的运国。问运国怎么回事,他给我发来《关于员工加班限时及超时调休的公告》的红头文件,说工厂订单少,不让加班了,工资拿不到多少。我不禁哑然,去年夏天抱怨工厂强制加班、看病请假都扣工资的孩子,不到一年时间竟因为不让加班而离职,转念想想,这也能叫做成长吧。春节过后原本是电子企业传统的淡季,起先我并不太在意——一直到5月招聘季,来学校参加招聘的电子企业比往年少了不少,需求量也有所减少。到了6月,小轩又离职了,他说所在部门主要做一些低端的适配器(充电器),他负责的JG公司电脑电源订单一点也没有,现在每周有双休,上班也是混日子,一个月拿四千,工资涨不上去工作没激情,正好实习期满了,他想去看看别的。

对于小轩和运国的离职,如果在实习之初,我也许要批评教育,觉得他们不懂事、不踏实等等。但现在,我只是告诉他们一定自己考虑清楚。毕竟,就像小轩说的,走一圈看看,大不了再回来。一年来,我看到他们从不适到适应,慢慢对自己和未来产生更清晰的认识。小轩在第二家工厂的适应性和评价度都不低,这也支撑了他“大不了再回来”的底气。既然如此,当行业自身不景气,而外面的世界充满可能的时候,年轻人多去外面走走也不是坏事,所谓技术工人的成长成才道路不该成为其他可能性的束缚。读技校有什么意义?让部分学生拥有这种可以对人生进行选择的底气,大概也是意义之一。

7月毕业季,几个正在待业的学生希望学校能安排再进厂,原来普工拎包即可入职的企业现在也要求先面试了。疫情的影响在前两年对行业的影响还未显现出来,到2022年则完全爆发。一年的实习就这样在整个电子行业非常不景气的大背景下结束了。一些学生失业了,一些学生转行了,一些留下继续干,还有一些则辞职回老家。

辞职回家的人中,就包括小杰。他也谢绝了我提出的让学校再推荐一家企业就业的提议。这三年的教育没能给他好的前途,他似乎又回到了原点,这让我感到一种说不出的难受。在他离开的那一天,我终于忍不住问:“会不会觉得这三年白过了?”过了很久他才回:“也不算白过吧,最起码我也学习到了很多在老家学不到的东西,也见识了很多。虽然可能学的那些在以后都用不到或者用到的不多,但我也认识到了自己还有很多不足。”

瞬间我放心了,觉得能这样总结过去的小杰,将来无论到了哪里、从事什么工作都不会太差,这也是我们教育收获的一点点微光吧。这一年来,看着我的毕业班孩子在工厂进进出出,我一直在想技工教育的意义。曾经,我以为技工教育的首要和唯一目的是让这些在普通教育升学考试中“被淘汰”的孩子掌握一技之长,另辟蹊径获得好的前途,甚至能分享到“大国工匠”的荣光。可是,当我直面了不少学生技校毕业后去从事了完全不相干的工作,经历各种失落和自我怀疑之后,才渐渐意识到专业学习始终不是学校教育最核心的部分。

常常有人说,念不好书的人有很强的动手能力,所以去职业学校反而能大放异彩。事实是,初中读不好进了技校能技艺精进大放异彩的不是没有,但依然是少数。理论学习与技能学习并不是非此即彼的关系,甚至往往并行不悖,业已养成的不良学习习惯、以往的知识缺漏和过低的自我评价都是前进路上的阻碍,也决定了他们在校所能掌握的实际技能依然是最基础、最初级的那一部分。不过,好的职业教育确实能为学生开辟一条新的路径,唤醒成长的潜能。

这条路径不止是掌握某项具体技能,倘若进技校只是为了学技能,几个月速成班即可(我们确有退学去学挖掘机,两个月就上手的学生)。三年五年的时间,给予大多数人更重要的依然是健康人格的养成——接纳这些在成长过程中内心饱受挫折的孩子,让他们走进社会不要成为极端的人,多一些视野与胸怀,具备不断学习和自我修复的能力,懂得判断什么是有价值的生活,这才是技校的使命吧。回想这一年,许多努力看似导向无意义,但最有价值的,不正在于陪伴学生经历初入职场和社会的茫然、不适、挫折、无奈和成长?

毕业典礼那天,正是本城夏季常见的雷阵雨天气。整整一天,大雨的出场与退场没有来由,毫无征兆。学生在灯火通明、暖意融融的礼堂里参加毕业典礼,大门外就是瓢泼大雨,待到典礼结束之后推门而出,外面则是一片雨过天晴的清朗。毕业聚餐之后,又是一阵骤风急雨,几个男生为了蹭伞争着要来帮我撑伞,其他人则嬉笑着在雨里奔跑,奔赴目的地。

什么技能成才,技能兴邦,先要成人,再谈其他。

(文中人物均为化名,图片由作者提供)

目前镜相栏目除定期发布的主题征稿活动外,也长期接受投稿。关于稿件,可以是大时代的小人物,有群像意义的个体故事,反映社会现象和社会症候的非虚构作品等。

投稿邮箱:reflections@thepaper.cn

(投稿请附上姓名和联系方式)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司