- +1

我们为什么喜欢《三体》?

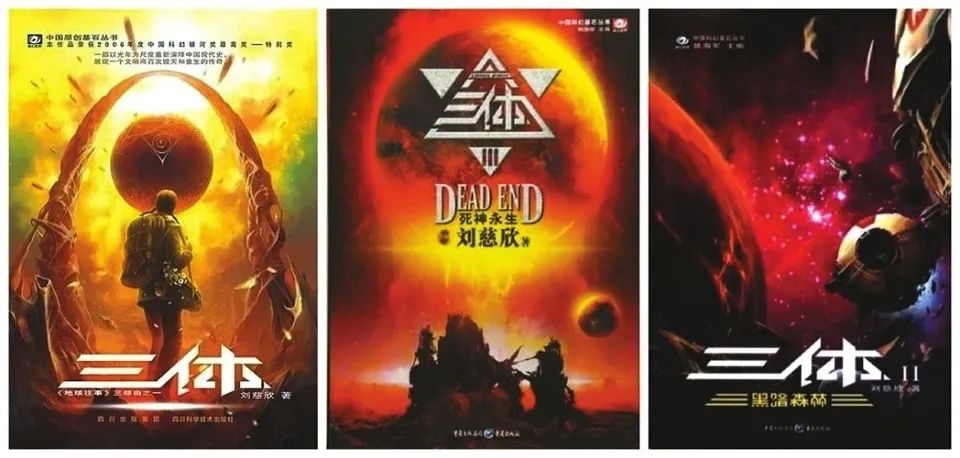

号称“中国科幻巅峰之作”的《三体》,电视剧版首次公布影视化的消息便引发广泛关注。历时多年后,该剧终于跟公众见面。1月15日,电视剧《三体》在CCTV 8频道、腾讯视频等平台首播。该剧上线1小时,视频站内热度值突破2.5万,成为开播热度最快破2万剧集。

该剧根据著名科幻作家刘慈欣同名小说改编,讲述了地球基础科学研究遭遇异常扰动,引发科学界惶恐动荡。纳米物理学家汪淼(张鲁一 饰)与刑警史强(于和伟 饰)联手调查,共同揭开了地外未知文明“三体”世界的神秘面纱,并随全人类一道与即将入侵的三体人展开博弈的故事。

我们为什么喜欢《三体》?这篇旧文或许能揭示答案。

本文转自《文艺报1949》

《三体》:科幻文学之外的意义

李云雷

2015年8月23日,刘慈欣凭借《三体》英文版第一部获得第73届“雨果奖”,这不仅是科幻文学界的盛事,也是当代中国文学的盛事。科幻文学在中国虽然很早就得到提倡,梁启超曾撰写过《新中国未来记》,鲁迅也翻译过凡尔纳的《月界旅行》,但“五四”以来,科幻文学在中国一直不甚发达,其原因或许在于,科幻文学虽然与科学有关,但在20世纪饱经忧患的中国,最切要的是民族的生存与发展,我们很难在现实的苦难中仰望星空,探寻宇宙的奥秘。新世纪以来,科幻文学在中国崛起,以刘慈欣、韩松、王晋康、何夕等为代表的科幻作家创作了一大批优秀的科幻文学作品,在整体上提升了中国科幻文学的水平,尤其是刘慈欣的《三体》,有研究者称之为“凭一人之力将中国科幻提高到了世界水准”。在科幻文学崛起的背后是几代科幻人付出的心血与努力,也与中国在世界秩序中位置的提升有极大关系。

《三体》的获奖让我们看到了中国科幻已经达到甚至开始引领世界水平,但意义不仅于此。在阅读《三体》时,最令人兴奋的是,在那波澜壮阔的太空史诗中,我们看到了中国人的身影,中国人开始以主角的身份出现,作为人类的代表参与宇宙事务。这对于创作者来说或许是自然而然的,没有经过深思熟虑——作者是中国人,在构思时自然会将中国人带入其中,但就我的阅读体验来说,却具有一种震撼性的艺术效果。在此之前,我们看到的西方科幻文学与电影中,西方人是当然的主角,他们代表人类与外星人展开星球大战,最终拯救了地球。在这些作品中,我们看不到中国人的身影。《三体》的出现让我们看到中国人也可以参与宇宙事务,更让我们意识到,此前的中国人形象在科幻作品中的缺失,不仅是一个艺术想象的问题,也是一个国家实力与信心的问题。

《三体》塑造了一种新的中国人形象,以往我们熟悉的中国人是“哀其不幸,怒其不争”的阿Q、是“出水才见两脚泥”的朱老忠、是终于可以挺起腰杆说话的陈奂生,他们在历史与现实的重压下负重前行,在他们的身上,我们可以看到数千年来中国人“精神奴役的创伤”以及他们在20世纪改变命运的艰辛与努力。而在《三体》中,我们看到的是具有东方智慧的现代中国人形象,罗辑、章北海、叶文洁、程心、云天明,这些性格迥异的中国人,在地球文明遭遇三体文明时都承担着关键的使命,他们是人类文明的代表,在太空中挥洒着他们的智慧与意志,探索着人类与宇宙的未来。《三体》的开头描述的是“文革”场景,这样“伤痕文学”式的开场是我们熟悉的新时期以来的中国故事,但随着故事的渐次展开,我们可以发现,这不是一个中国故事,而是一个人类的故事,一个宇宙文明的故事,或者说,作者是在中国故事特殊性的基础上,讲述了一个具有普遍性的人类与宇宙文明的故事。

《三体》英文版译者刘宇昆在第73届雨果奖颁奖现场代为领奖

在《三体》中,中国人不仅可以参与宇宙事务,而且可以想象并把握未来。想象一种新的未来并促使其实现,并不是所有国家都能做到的,近代以来的中国不仅不能想象与把握未来,而且其命运往往被其他国家所决定,在那样的时代,一个中国人很难展开想象的翅膀自由翱翔。只有新中国成立后,中国人才能把握自己的命运,只有在改革开放之后,中国逐渐富强起来,才能参与世界事务,才能想象一种新的未来。“胜利的信念是必须建立的,这种信念,是军队的责任和尊严的基础!我军曾在极端困难的条件下,面对强敌,以对祖国和人民的责任感建立了对胜利的信念:我相信,在今天,对全人类和地球文明的责任感也能支撑起这样的信念。”这是在“太空军政治部工作会议”上章北海的发言,是从中国历史而来的对未来的想象。毫无疑问,中国的强盛为《三体》提供了想象的基础与可能性,而《三体》也是中国强盛在科幻文学领域中的一种折射。在世界科幻文学的视野中,或者在中国现代以来的文学史上,《三体》最重要的特色或许就在于中国人在太空中出现,并能够代表人类、地球与其他星球对话。科幻文学是没有国界的,但科幻作家是有国界的,或许也正是因此,刘慈欣在获奖后并没有显得兴奋,而是对中国科幻文学的整体状况表达了忧虑。

阅读《三体》是一种奇妙的体验,小说显示了一种非凡的想象力,严锋在《三体Ⅲ》的序言中说,“在整个三部曲中,我个人认为第一部最具历史感和现实性;第二部的完成度最高,结构最完整,线索最清晰,也最华丽好看,而《三体Ⅲ》则是把宇宙视野和本质性的思考推向了极致,这方面目前无人能及。”《三体》的想象由现实出发,展现了一个无限宽广的时间与空间,一种未来的太空史诗。作者从当下现实遥望星空,也是从无限遥远的高度与未来观察地球、人类与中国,让我们看到了一种超出一般想象的浩瀚宇宙。比如,在《三体Ⅲ》中,作者设计了一个“纪年对照表”,其中最后两个纪年是“DX3906星系黑域纪元,公元2687年—公元18906416年”和“647号宇宙时间线,公元18906416年”。在这里,作者的视域已达到了公元1800万年之后,这是我们在日常生活中绝难想到的,但在作者的叙述中,我们却真切地看到了时间尽头的风景。或许无限遥远的时空对我们没有实际意义,但能够想象整个宇宙的民族,一定是有梦想、有未来的。

最令人赞叹的还不是时间与空间的无限宽广,而是作者想象宇宙的方式以及超强的叙述能力。在刘慈欣的想象中,我们看到了宇宙社会学、宇宙心理学、宇宙生态学。在第一部中,作者虚构了一个星球及其文明的历史,在第二部中开始探讨不同星球文明之间的关系及相处规则,第三部则探讨时间的本质与宇宙的秘密。小说中瑰丽的想象与令人惊叹的细节俯拾皆是,作者以硬科幻的方式支撑起了整个叙述,逻辑严密、基础扎实,有自己独特的创造,比如小说中关于面壁者、持剑人、水滴、黑暗森林、降维打击等的叙述,既出人意料,又具有历史与想象的合理性。阅读《三体》对我而言,仿佛是从中国出发的一场太空旅行,那些辉煌的画面、壮丽的场景、奇妙的细节,较之观看西方科幻电影更具真切感、更有想象力,这是一首真正的波澜壮阔的太空史诗,也是我们这个时代想象未来的神话。

2012年,我第一次见到了刘慈欣,记得在讨论时我曾问过他一个问题,鲁迅翻译过凡尔纳的科幻小说,而鲁迅的小说却主要关注现实人生,不知他怎么看待这一现象。刘慈欣的回答很简略,他表达了对鲁迅的尊重,也对科幻小说的有限性做了思考。现在想来,我的这个问题,主要是想讨论“新文学”与类型文学的关系。在这方面,我们的研究显然还不够。一个显而易见的事实是,新世纪以来,中国文学已突破了“新文学”的范围,科幻文学、新武侠、官场小说以及网络文学中的诸多类型文学颇为兴盛,其中优秀的作品如《三体》,已跨越了严肃文学与类型文学的藩篱,充分显示了中国人的文化自觉与想象力。在这个意义上,我们可以说《三体》的意义超越了科幻小说,也超越了当今绝大部分的严肃文学,它带给我们的是关于人类命运的深沉思考,也是中国人对未来世界的寓言。

重建科幻文学的信心

刘慈欣

在《三体》的第三部出版之前我和出版方都没有对它寄予比前两部更大的希望,按照系列小说的规律,后面总是向下走的,所以我们是抱着一种善始善终的心态。作为作者的我在开始写作时就意识到这点,因而没有像前两部那样过多地考虑科幻圈外的读者,只想写成一部更纯的科幻小说。《三体3》赢得较好的反响确实是大家都没有想到的,但我并不因此认为它开创了国内科幻文学的一个新时代,因为它发表的时间还不长,是否具有长远的效应还有待观察。我从上世纪70年代就开始关注国内科幻的发展,大部分时间是作为一个旁观者,后三分之一的时间是作为参与者,在这30多年的风风雨雨中,国内科幻的大部分事情可以用一部电影中的话来描述:轰轰烈烈地开场,热热闹闹地进行,凄凄惨惨地收尾,只落得一声叹息。但愿这次是个例外。

在《三体》系列的三部中,《死神永生》是最具科幻色彩的一部,更准确地说,是最具科幻迷色彩的一部。它是古典理念上的科幻,是技术内核的科幻,是王晋康老师所定义的核心科幻,是原教旨主义的科幻……一句话:它是符合我们科幻迷偏激定义的那种科幻小说。而在《三体》的三部中,《死神永生》曾被业内人士认为是最不可能赢得“非科幻”读者的,所以这确实是一个惊喜。

我注意到,有相当一部分“圈外”读者是在没有看过前两部的情况下直接看第三部的。我问过两个读过此书的“非科幻”读者,他们也说从情节上看不懂,接着问那是什么吸引他们看下去,他们说是其中的科幻。

这让我很激动。

科幻迷是“正常的儿童”

科幻迷一直是一个顾影自怜的群体,我们一直认为自己生活在孤岛上,感到自己的世界不为别人所理解,认为在世人的眼中我们是一群在科学和文学上都很低幼的、长不大的孩子。甚至,即使在科幻文学的范围内我们也是一座孤岛,作家和评论家们认为我们对科幻的定义太偏执、太狭隘,是让科幻被主流承认的一个障碍;甚至连罗伯兹这样科幻迷出身的科幻研究学者,也认为科幻迷群体、以及这个群体“偏执狭隘”的科幻观的存在对科幻文学害处大于益处。于是,我们所热衷的坎贝尔的科幻理念渐渐被抛弃,连我这样自诩为最顽固的科幻迷也一度对传统的科幻理念产生了怀疑,怀疑它是不是真的失去了号召力。

现在看来不是,科幻迷心目中古典意义上的科幻仍能够吸引大众读者,我们的世界中的美仍能被这个新时代所感受,我们并不是一群孤僻的怪人,如果说我们是孩子,那也是一群“正常的儿童”(马克思形容古希腊文明时所用的词)。这也让我想起一位哲学家的话:一个纲领,无论多么过时,也不能断言它失去了活力。

至于中国科幻文学以后的道路怎么走,我想这不是能够简单回答的问题,但有一点:有些科幻文学的问题我们可以停止讨论了,因为这些问题从我在上世纪70年代关注科幻时就已经开始热议,如果一个科学问题30多年都没有结论,那更提升了它的价值;但如果文学问题讨论30多年都没结论并且对这个文学体裁本身也没有多少促进的话,就可以放弃它了。诸如此类的问题:在科幻小说中是科学重要还是文学重要?科幻中的科学应该是正面的还是负面的等等,其实都是伪命题。有些科幻小说科学构思占主要地位,另一些文学占主要地位;有一些作品是乐观地描述科技带来的美好未来,另一些描述科技可能存在的黑暗面。卡德说过,各种文学体裁其实像一个个不同的笼子,有纯文学的笼子,也有科幻、侦探、言情的笼子,读者和评论家们把不同类型文学的作者关进不同的笼子,然后就不再管他们在笼子里做什么了,而科幻作者往往发现笼子里的世界比外面还大。我觉得他道出了科幻文学本质的东西,这种现在连公认的定义都没有的文学并不存在一个明显的边界,有着广阔的发展空间。甚至有人说,现实主义的主流文学不过是科幻文学的一个子集,科幻有描写未来的,也有描写过去的,那么描写现实的科幻文学就是主流文学了,毕竟,现实主义文学并不是抄写现实,它的内容也是经过想象加工的。

科幻是内容的文学,不是形式的文学

那么,科幻文学中不同风格和流派的作品是否还存在着共性的东西呢?我认为最重要的共性是:科幻是内容的文学,不是形式的文学。目前,主流文学日益形式化,讲什么不重要,关键是怎样讲;但对科幻文学来说,讲什么是最重要的。有评论家认为,到今天,主流文学的故事已经讲完了,只能走形式化的道路。但科幻的故事还远远没有讲完,在可见的未来也不会讲完。科幻文学的最大优势就是其丰富的故事资源,这种资源由科学技术的进步在源源不断地提供着。比如在文学中被称为永恒主题的爱情,在主流文学中就呈现为一个由男女人物构成的矩阵中各个元素的排列组合,但在科幻中则可以出现第三种甚至更多的性别,还可以出现人与智能机器或外星人之间的爱情。所以,科幻文学中的故事资源是任何其他文学体裁远远不能比拟的,科幻文学不能急着去走形式化这条艰难的道路。

更重要的是,在风格日益多样化的科幻文学中,仍然存在着我们需要坚持的东西,或者至少需要一部分作者去坚持的东西。对于传统类型科幻而言,我们不应该用美国科幻文学目前的状况来看国内,国内的科幻文学仍处于初级阶段,读者对传统型科幻的欣赏刚刚起步,远谈不上审美疲劳的问题。现在,科幻与奇幻两种文学确实有融合的趋势,但传统的、核心的科幻,无论在理念上还是在具体作品上仍然存在,且仍然作为科幻文学存在的依据和基石。有一个作者在谈到这个话题时说的好:不能因为黄昏和清晨,就否定白昼与黑夜的存在。这是《三体》系列的成功带给我们的启示。

现在,科幻文学面临的最大威胁不是科幻的缺失,而是科幻的泛化。科幻作为一种文化,已经渗透到社会生活的方方面面,在社会生活的各个领域都能看到科幻的符号大量存在,这反而冲淡了科幻作为一种文学的色彩浓度,这也就要求我们更加坚持和强调科幻文学的核心理念,使科幻文学成为一种具有鲜明特点的存在。

想象一个具有美感的理想社会

在过去的时代,在严酷的革命和战争中,有很多人面对痛苦和死亡表现出惊人的平静和从容。这种令人难以置信的精神力量可能来源于多个方面:对黑暗社会的痛恨、对某种主义的坚定信仰、以及强烈的责任心和使命感等等,但其中有一个因素是最关键的:一个理想中的美好社会在激励着他们。

重温这百多年的科幻小说,我们如同走在一条黑暗、灾难和恐怖筑成的长廊中。科幻小说家们对于阴暗的未来有着天生的感悟力,几乎所有科幻小说的顶峰之作都是在对这种未来的描写中产生的。在对未来的黑暗和灾难的描写中,他们创造了最让人难忘的幻想世界,挖掘了最深刻的主题,这些黑暗和灾难,直看得人心灰意冷,直看得人汗毛倒立。应该承认,黑暗未来是科幻中极有价值的主题,这种描写像一把利刃,可以扎到很深的地方,使人类对未来可能的灾难有一种戒心和免疫力。

但是,每个人之所以能忍受各种痛苦走过艰难的人生之路,全人类之所以能在变幻莫测的冷酷大自然中建起灿烂的文明,最根本的精神支柱就是对未来的憧憬,如果所有的希望都已破灭,可能一只蚂蚁都难以生存下去。只描写人类刻意避免的世界,而不描写人类做出了难以想象的巨大牺牲,世世代代用全部生命去追求的世界,这绝不是完美的科幻。从社会使命来说,科幻不应是一块冰冷的石头,无情地打碎人类的所有梦想,而应是一支火炬,在寒夜的远方给人以希望;从文学角度讲,真正的美最终还是要从光明和希望中得到。

把美好的未来展示给人们,是科幻文学所独有的功能,在人类的文化世界绝对找不出第二种东西能实现这个目标。人类生活最基本的寄托是对未来的希望,而惟一能把这种希望变成鲜活的图景的科幻文学在这方面无所作为,不能不说是一个极大的遗憾,这种遗憾可能已远远超出了科幻的范围,它可能是人类精神生活中一个惨痛的损失,因为在这方面,科幻是无可替代的。

对灾难的想象说不定每个人在子宫中就开始了,以后可以毫不困难地把这种想象延伸到几百亿年之后(比如宇宙场缩或热寂什么的);但对理想世界的想象就是这么艰难,只能比现实稍前一步。

那么理想社会究竟是什么样呢?没有绝对的理想社会,它就像吊在拉车的毛驴前面的一小捆青草,你走它也走。对公元前的奴隶来讲,我们已经是理想社会了。我们只能够想象我们能够想象,并且经过努力,能在小说中引起读者共鸣的那些。

有一点可以肯定:理想社会是有灾难的,事实上,可能只有在人类被不可抗拒的大灾难毁灭前的一天,理想社会才能真正显示出它的优越来。

我同别人一样,想象一个真正具有美感的理想社会是十分艰难的,我只做了一小点尝试。我坚信,最美的科幻小说应该是乐观的,中国的科幻作者们应该开始描写美好的未来,这是科幻小说的一个刚刚开始的使命。

这个使命可能只能由中国人完成,因为同西方文化相比,中华文化是乐观的文化。

原标题:《我们为什么喜欢《三体》?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司