- +1

没有音乐,怎么写作? | 一份大作家们的私藏歌单

原创 楚尘读书君 楚尘文化 收录于合集 #趣味话题 35个

“言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”在古籍《毛诗序》中,诗歌和音乐就已同体共生。

热衷音乐的作家不在少数,在他们眼中,音乐与文字的关系密切至极。“用音乐来寻找灵感”固然是他们的写作技巧之一,但音乐对于他们而言,远不止于此。如果说文字与音乐在艺术本质上可以趋于一致的话,那么他们写下的作品,或许也可以被视为精彩的乐章。

今天我们找来了17位优异的中外作家的私人音乐推荐。当你陷入浮躁,无心阅读时,相信其中一定有音乐能让你沉下心来。

01.余光中

“诗歌就是流淌的音乐。”

余光中喜爱的音乐类型十分丰富,在他眼里,“国乐的清雅,西方古典的宏富,民谣的纯真,摇滚乐的奔放,爵士的即兴自如,南欧的热烈,中东和印度的迷幻”,都能让他感发兴起或辗转低回。

▲ 余光中

音乐让人感到无上的宁静,需要以信仰与虔诚之心来欣赏。

我觉得,如果是好音乐,无论是器乐或是声乐,都值得放下别的事情来,聚精会神地聆听。音乐有它本身的价值,对我们的心境、性情、品格能起正面的作用。但是今日社会的风气,却把音乐当作排遣无聊的玩物,其作用不会超过口香糖,不然便是把它当作烘托气氛、点缀热闹的装饰,其作用只像是霓虹灯。

——余光中《饶了我的耳朵吧,音乐!》

作为摇滚乐迷,他甚至自己翻译过披头士的歌曲《When I'm sixty four》(《当我到六十四岁》)。

《当我到六十四岁》是披头比较后期的一首歌,收在《花椒军曹寂寞芳心俱乐部乐队》的唱片集里,不像《露西在天上戴钻石》那么惊艳动人,但其深沉的感情,平实的用语,带点淡愁与轻怅,一旦入耳便挥之不去,是紧贴吾心的披头小曲。

——余光中《当我到64岁・老歌新唱忆披头》

在创作中,他也格外关注诗歌与音乐的关系。他认为,诗歌就是流淌的音乐,无论是中国传统中的“诗歌一体”,还是西洋文学中的小调舞曲,都成为他取之不尽的灵感源泉。

早年我曾在《大度山》和《森林之死》一类的诗里,实验用两种声音来交错叙说,以营造节奏的立体感。后来在《公无渡河》里,我把古乐府《箜篌引》变为今调,而今古并列成为双重的变奏曲加二重奏:

公无渡河,一道铁丝网在伸手

公竟渡河,一架望远镜在凝眸

堕河而死,一排子弹啸过去

当奈公何,一丛芦苇在摇头

我听爵士乐和现代音乐,往往惊喜于飘忽不羁的切分音,艳羡其潇洒不可名状,而有心将它引进诗里。所谓切分法,乃是违反节奏的常态,不顾强拍上安放重音的规律,而让始于弱拍或不在强拍开端之音,因时值延伸而成重音。我写《越洋电话》,就是要试用切分法,赋诗句以尖新倜傥的节奏。

——余光中《诗与音乐》

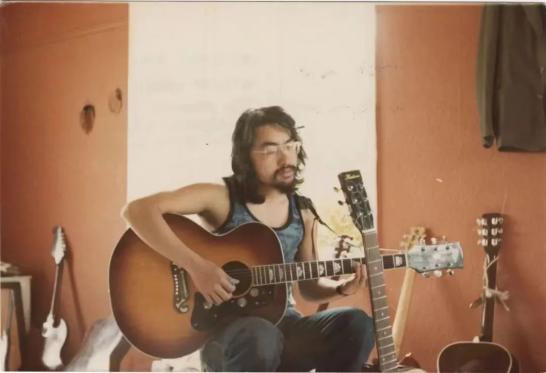

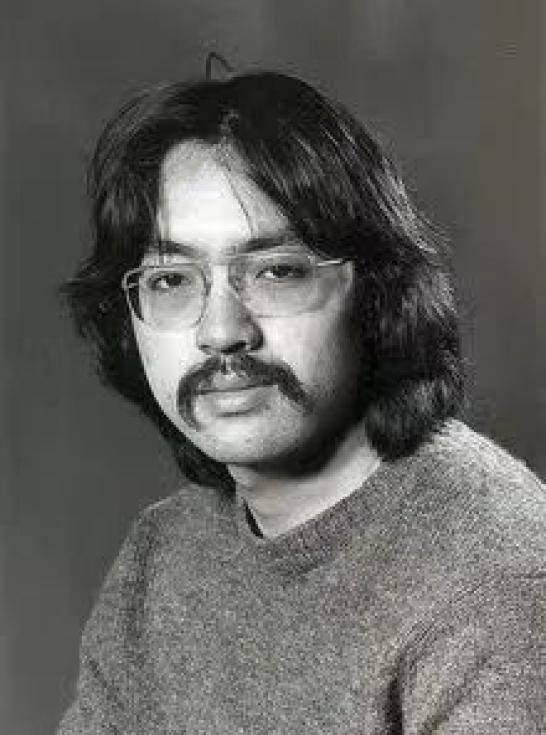

02.石黑一雄

“年轻时的梦想是成为一名摇滚歌手。”

石黑一雄年轻时的梦想是成为一名摇滚歌手。他曾经留着长发,背着背包和吉他,在美国到处旅行。

▲ 曾经的嬉皮士石黑一雄。要是2017年他以这副装扮登上诺贝尔文学奖的领奖台,该有多酷。

身为半个音乐人的石黑一雄在创作小说的时候,也会采用与音乐类似的方法。正如他在《小夜曲》中所做的,以奏鸣曲的乐章为线索,联结起了五个看似独立的故事。

加德纳太太仍旧低头看着他,他也抬头往上看,两个人都没有说话。片刻后,加德纳太太进屋里去了,加德纳先生好像很失望的样子,即便是他自己劝她这么做的。他低下头,又叹了口气,我能感觉到加德纳先生正在犹豫还要不要做。于是我说道:“来吧,加德纳先生,我们开始吧。第一首《当我到达凤凰城的时候》。”

我轻轻地弹了几个开始的音符,拍子还没有出来,只是一些音符,可以是歌曲的导入,也可以就这么渐渐退去。我试着弹得美国一点,伤心的路边酒吧,长长的高速公路。

我还想起了我母亲,想我以前是怎么走进屋里,看见她坐在沙发上,盯着唱片的封面,封面上画着一条美国公路,或者一个歌手坐在一辆美国车里。我的意思是,我试着要弹得让我母亲能听出就是那个国家,她唱片封面上的那个国家。还没等我反应过来,还没等我弹出什么连续的拍子来,加德纳先生就唱了起来。他站在摇摇晃晃的刚朵拉上,我担心他随时会掉下去。然而他的声音和我记忆里的一模一样——温柔、近乎沙哑,但是集结了全身的力量,像是从一个看不见的麦克风里传出来的。而且和所有一流的美国歌手一样,他的声音略带疲倦,甚至是丝丝的犹豫,仿佛他并非一个惯于如此敞开心扉的人。所有的大师都是这样。

我弹着,他唱着,一首充满漂泊和离别的歌。一个美国人离开他的情人。歌曲一节节,城镇一座座,凤凰城、阿尔伯克基、俄克拉何马,他一路不停地思念着情人。车子沿着大路一直开,这是我母亲永远不可能做到的。要是我们能像这样子将事情抛在身后——我猜母亲听这首歌的时候是这么想的。要是我们能像这样子将悲伤抛在身后。

——石黑一雄《小夜曲》

03.张爱玲

“可以用音乐比喻服饰。”

张爱玲第一次和音乐接触是在她八九岁的时候。她的母亲和姑姑刚回中国,姑姑每天练琴,她总站在旁边听。

▲ 张爱玲

她说自己不大喜欢音乐,但并不是不喜欢所有的音乐。她在《谈音乐》中写道:

我最喜欢的古典音乐家不是浪漫派的贝多芬或萧邦,却是较早的巴哈,巴哈的曲子并没有宫样的纤巧,没有庙堂气也没有英雄气,那里面的世界是笨重的,却又得心应手;小木屋里,墙上的挂钟滴答摇摆;从木碗里喝羊奶;女人牵着裙子请安;绿草原上有思想着的牛羊与没有思想的白云彩;沉甸甸的喜悦大声敲动像金色的结婚的钟。如同勃朗宁的诗里所说的:

“上帝在他的天庭里,

世间一切都好了。”

——张爱玲《流言》

比较还是申曲最为老实恳切。申曲里表现“急急忙忙向前奔”,有一种特殊的音乐,的确像是慌慌张张,脚不点地,耳际风生。最奇怪的是,表现死亡,也用类似的调子,气氛却不同了。唱的是:“三魂渺渺,三魂渺渺,七魄悠悠,七魄悠悠;阎王叫人三更死,并不留人,并不留人到五更!”忒楞楞急雨样的,平平的,重复又重复,仓皇,嘈杂,仿佛大事临头,旁边的人都很紧张,自己反倒不知道心里有什么感觉——那样的小户人家的死,至死也还是有人间味的。

——张爱玲《流言》

张爱玲不大喜欢音乐,但不意味着不懂音乐。她对音乐的审美是独特的。甚至在《沉香屑·第一炉香》里用音乐比喻服饰,令人拍案叫绝。

薇龙一夜也不曾阖眼,才阖眼便恍惚在那里试衣服,试了一件又一件;毛织品,毛茸茸的像富于挑拨性的爵士舞;厚沉沉的丝绒,像忧郁的古典化的歌剧主题曲;柔滑的软缎,像《蓝色的多瑙河》,凉阴阴地匝着人,流遍了全身。

——张爱玲《沉香屑·第一炉香》

04.村上春树

“与其说我在‘创作文章’,不如说更近似‘演奏音乐’。”

村上春树喜爱音乐是众所周知的,他不仅广泛地涉猎各种类型的音乐,也有着极高的音乐素养。从古典到爵士、摇滚等,村上都有自己独特的趣味。音乐伴随了村上的人生,成为了他的创作中最不可缺少的要素。

▲ 村上春树

早上边写作边半听不听地听两张古典音乐CD。清晨用较小音量听巴洛克音乐,快到中午时大多听时代比巴洛克稍晚些的音乐,下午兴之所至地听爵士乐或摇滚——最近常听的是雪儿·克罗(Sheryl Crow)和揠苗助长合唱团的新东西。晚饭前喝一小瓶啤酒(近来大多喝塞缪尔·亚当斯黑啤或喜力)。然后在沙发上喝一杯加冰加柠檬汁(一个柠檬分量)的斯米诺·柑橘味伏特加,差不多就这样睡去了。睡前喝过量吃过量,早上起来时脑袋很难运转,因此有意识地加以控制。毕竟早上的时间对我来说非常宝贵。

——村上春树,《村上朝日堂日记:漩涡猫的找法》

从比莉·荷丽戴晚年在某种意义上已经崩毁了的歌声中,我所能听取的究竟是什么呢?就此我想了很多很多。其中到底有什么那么强烈地吸引我呢?说不定是类似“宽恕”的情怀——最近我开始这样感觉。每次听比莉·荷丽戴晚年的歌声,我都觉得她静静地包揽了我在生存或写作过程中迄今所犯的许多错误、所伤害的许多人的心,并统统予以宽恕,告诉我可以了、忘掉好了。那不是“治愈”,我是绝无可能被治愈的,无论什么都无能为力。那只能是宽恕。

——村上春树,《爵士乐群英谱》

▲ 《爵士乐群英谱》,[日]村上春树 著,林少华 译,上海译文出版社,2002

写小说时,我感觉与其说在“创作文章”,不如说更近似“演奏音乐”。我至今仍然奉若至宝地维持着这种感觉。说起来,也许这并非是用脑袋写文章,而是用身体的感觉写文章。也就是保持节奏,找到精彩的和声,相信即兴演奏的力量。

——村上春树,《我的职业是小说家》

05.沈从文

“唯有音乐能征服我,驯柔我。”

沈从文对音乐和美术的爱好,来得源远流长。年少时,黄昏戍卒的鼓角、春日竹梢的画眉、求神还愿的乐舞、田野山路的唢呐,一切婉转多情,饱含生命的热望。多年后,在都市中辗转流寓,文明所带来的压迫、螫烫,也只有音乐能抚平。

▲ 沈从文

唯有音乐能征服我,驯柔我。一个有生命有性格的乐章在我耳边流注,逐渐浸入脑中襞折深处时,生命仿佛就有了定向,充满悲哀与善良情感,而表示完全皈依。

好的作曲家洞察生命,好的作家悲悯人生。生命中的回音来自远方,沉沉召唤。激励作者永远为人性之善、人情之美,再筑桃源。

也许我所理解的并不是音乐,只是从乐曲节度中条理出“人的本性”。一切好音乐都能把我引带走向过去,走向未来,而认识当前,乐意于将全生命为当前平凡人生卑微哀乐而服务。

——沈从文,《关于西南漆器及其他 一章自传——一点幻想的发展》

06.普鲁斯特

“在《追忆似水年华》里,提及了瓦格纳 35 次、贝多芬25 次、德彪西 13 次。”

当我们谈论起作家与音乐时,总少不了普鲁斯特。

▲ 马塞尔·普鲁斯特

音乐是普鲁斯特最喜爱的艺术形式之一,他把享受音乐的体验化入了他的写作之中。他把弗朗索瓦丝的谈话比作巴赫的赋格曲,把夏吕斯先生投向絮比安的眼色比作贝多芬戛然而止的乐句。在《追忆似水年华》里,在被提及的40余位音乐家中,瓦格纳、贝多芬和德彪西排名前三,分别是 35 次、25 次和 13 次。

一部天才作品很难立刻受到赞扬,因为它的创作者卓越非凡、与众不同。但作品本身能够孕育出作者的知音(难能可贵的),而且人数越来越多。贝多芬的四重奏(第十二、十三、十四、十五)用了五十年之久才使它的听众诞生和壮大,它像任何杰作一样,使艺术家的价值——至少使知识界——实现跃进,因为,在作品诞生之初,有能力赞赏它的人凤毛麟角,而如今在知识界中却大有人在。

——马塞尔·普鲁斯特《追忆似水年华》

07.三毛

“我的丈夫荷西的故里在西班牙南部,最有名的就是产橄榄。”

三毛在留学的时候会用一半的积蓄去听歌剧、演奏会,过着十分丰富的音乐生活。

▲ 三毛

我的朋友李泰祥先生要我写一些歌词,他催着我写,我一个晚上写了九首,其中的一首就是《橄榄树》。因为我很爱橄榄树,橄榄树美。我的丈夫荷西的故里在西班牙南部,最有名的就是产橄榄。

——三毛《流星雨》

我开了温暖的落地灯,坐在我的大摇椅里,靠在软软的红色垫子上,这儿是我的家,一向是我的家,我坐下,擦擦我的口琴,然后,试几个音,然后,在那一屋的寂静里,我依旧吹着那首最爱的歌曲——《甜蜜的家庭》。

——三毛《梦里花落知多少》

无疑,三毛的文字里也能感受到这些音乐。喜欢三毛的读者,一定也会喜欢这几首歌吧,反之亦然。

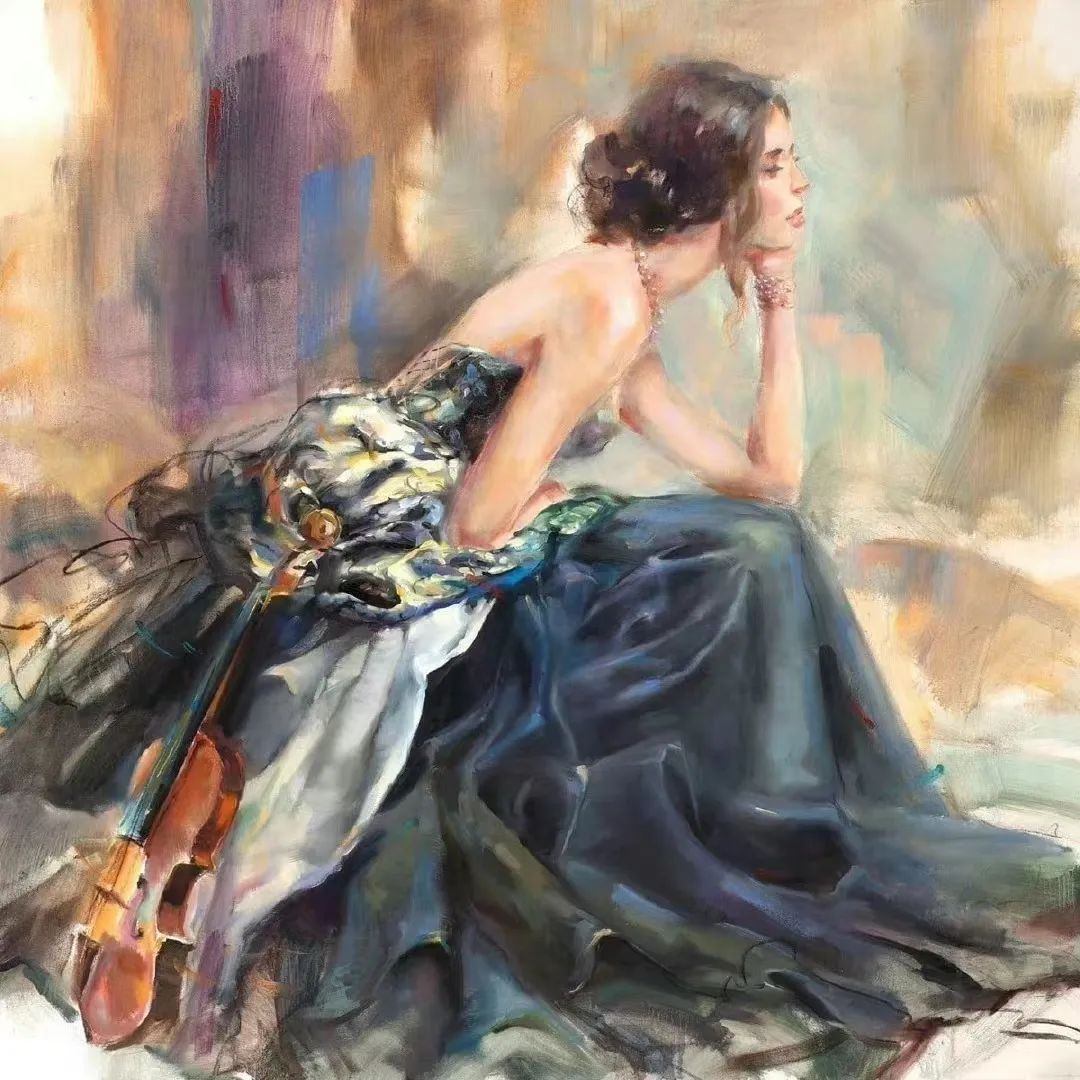

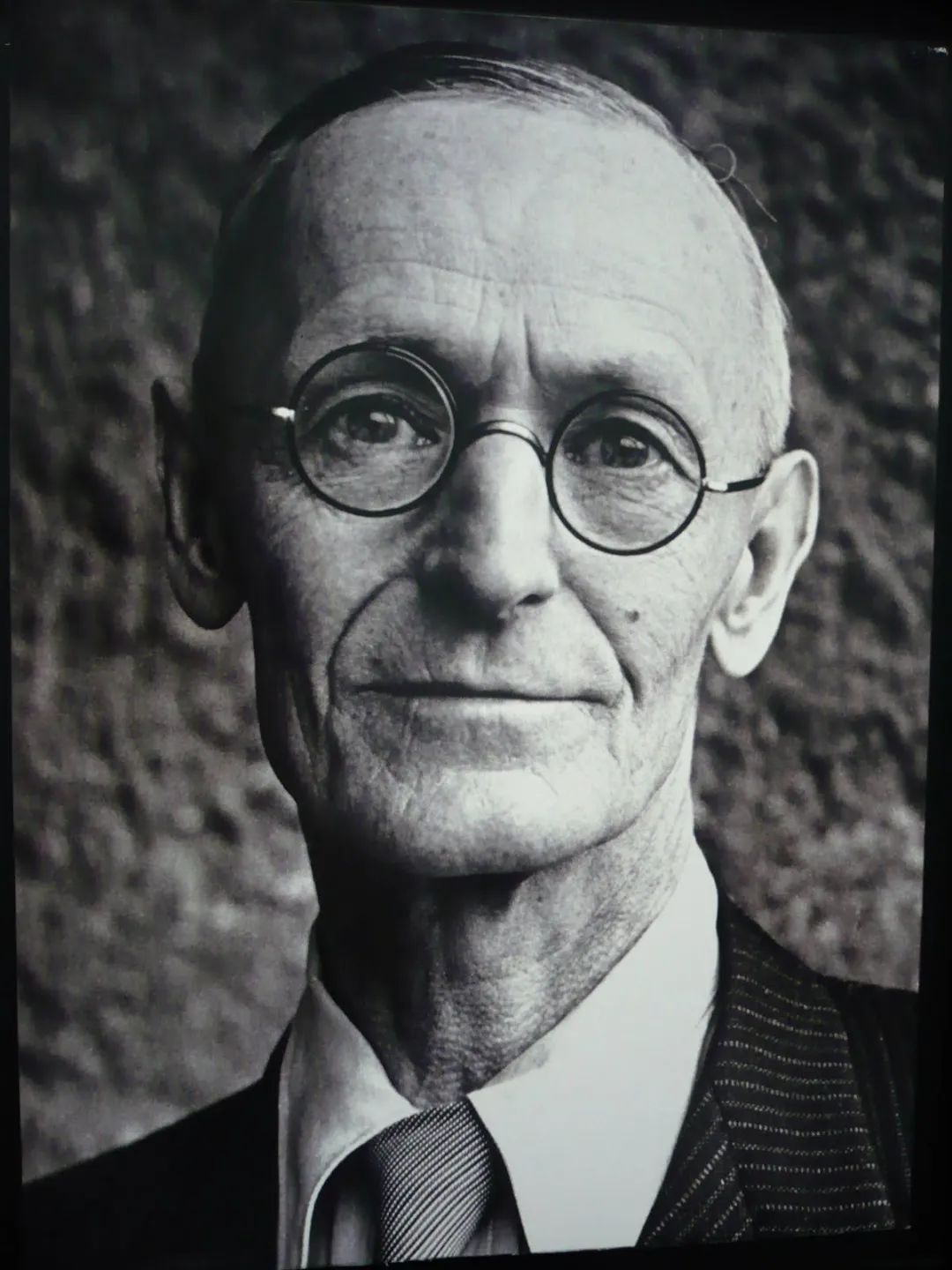

08.赫尔曼·黑塞

“此时你心有所悟,自觉正进入一个了解宇宙真谛及生命意义的境界。”

黑塞是著名的古典乐爱好者。

▲ 赫尔曼·黑塞

在给友人的信中,他曾多次谈及巴赫、莫扎特、肖邦、舒伯特等音乐家:

我在巴赫和莫扎特的音乐中,领悟了德意志的古典传统。歌德和席勒,赫尔德和莱辛只是表现了高贵的美。不是古典的。他们既没能超越先人的遗产,也没能触及严肃而崭新的崇高理想。德意志在中世纪之后所能给予世界的,唯有音乐。

——节选自1932年致Carlo Isenberg的信

音乐也成为他小说中的重要元素:

就在砍接骨木枝当天或者隔一天,我发现了舒伯特的春天颂歌《菩提花喷吐芳香》,钢琴伴奏出的最初和音突然让我感到好似早已熟知这一乐音。这些和音散发出与接骨木嫩枝同.样的芳香,同样的又苦又甜,同样的又浓烈又迫人,同样的充溢着早春气息!从那一时刻开始,早春——接骨木香气——舒伯特和音,对我而言,已互相关联,不仅固定,而且绝对协调。

——赫尔曼·黑塞《玻璃球游戏》

逝世前两年,黑塞在电台里听到了傅聪演奏的肖邦。他沉醉其中,当即写了一封《致一位音乐家》的公开信,认为这位中国的钢琴家把肖邦弹活了:

他像是出自《庄子》或《今古奇观》之中。他的演奏如魅如幻,在“道”的精神引领下,由一只稳健沉着、从容不迫的手所操纵,就如古老中国的画家一般,这些画家在书写及作画时,以毛笔挥洒自如,迹近吾人在极乐时刻所经历的感觉。此时你心有所悟,自觉正进入一个了解宇宙真谛及生命意义的境界。

——赫尔曼·黑塞《致一位音乐家》

09.史铁生

“心境一变,旋律就乱,旋律一乱,心境便不一样。”

▲ 史铁生

史铁生爱听民歌,或许在苍凉的旋律里,他又回到了那一片精神故乡:

民歌当然爱听,陕北民歌最好。但到处的民歌也都好,包括国外的。虽然我没去过印尼,没去过南美和非洲,但一听便如置身于那地方,甚至看见了那儿的景物和人情风貌。北方苍凉的歌让人心惊而心醉,热带温暖的歌让人心醉而后心碎(总之没什么好结果)。我常怀疑我上辈子是生活在热带的,这辈子是流放到北方的。

虽然说自己于音乐一窍不通,但对于写作与音乐的共通性,伟大的作家有直觉性的体悟:

所以我写一篇小说之前总要找到自己的位置、自己的心态,并以一种节奏或旋律来确认(或说保障)这种位置和状态。但我说不好是谁决定于谁。心境一变,旋律就乱,旋律一乱,心境便不一样。所以我很怀疑我能否写成长篇,因为没把握这一口气、这一旋律可以维持多久,可以衍伸到哪儿去。

10.谷川俊太郎

“灵魂在这个世上的故乡是音乐。”

谷川俊太郎不仅是一位很会写诗的可爱老头,他也十分热爱音乐,曾为听过的音乐热泪盈眶。

▲ 谷川俊太郎

年轻的时候,他为贝多芬的才华所倾倒。他对有人将舒伯特称为“舒伯”并不在意,但总会想,“贝多”是什么称呼嘛,这是亵渎伟大的贝多芬!他为此愤慨不已。他说“灵魂在这个世上的故乡是音乐。”

我曾经在乘坐直升机参观大峡谷时聆听理查德·施特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》。直升机从飞机场起飞后暂时在平坦的林地上空飞行,那个时候我听的是《火之战车》。突然间深达一千六百米的峡谷在下方如巨兽般张开血盆大口的时候,音乐一瞬间切换成了《查拉图斯特拉如是说》。当我回过神来的时候,我惊奇地发现自己已经热泪盈眶。

——谷川俊太郎《一个人生活》

11.余华

“本来我只是想附庸风雅。”

在十五岁的时候,音乐以简谱的方式迷惑了余华。到他三十三岁那一年,音乐早已是他生命中不可切割的一部分。

▲ 余华

我没有想到自己会如此迅猛地热爱上了音乐,本来我只是想附庸风雅,让音响出现在我的生活中,然后在朋友们谈论马勒的时候,我也可以凑上去议论一下肖邦,或者用那些模棱两可的词语说上几句卡拉扬。然而音乐一下子就让我感受到了爱的力量,像炽热的阳光和凉爽的月光,或者像暴风雨似的来到了我的内心,我再一次发现人的内心其实总是敞开着的,如同敞开的土地,愿意接受阳光和月光的照耀,愿意接受风雪的降临,接受一切所能抵达的事物,让它们都渗透进来,而且消化它们。

——余华《音乐影响了我的写作》

1993年的冬天,余华自己组装了一套音响。那是由美国的音箱以及飞利浦的 CD 机组合起来的,卡座是日本的,这套像联合国维和部队一般的音乐设备就这样进驻了余华的生活,与他的写作的进程。后来,他专门写了一本音乐札记《音乐影响了我的写作》。

音乐开始影响我的写作了,确切的说法是我注意到了音乐的叙述,我开始思考巴托克的方法和梅西安的方法,在他们的作品里,我可以更为直接地去理解艺术的民间性和现代性,接着一路向前,抵达时间的深处,路过贝多芬和莫扎特,路过亨德尔和蒙特威尔第,来到了巴赫的门口。从巴赫开始,我的理解又走了回来。然后就会意识到巴托克和梅西安独特品质的历史来源,事实上从巴赫就已经开始了,这位巴洛克时代的管风琴大师其实就是一位游吟诗人,他来往于宫廷、教堂和乡间,于是他的内心逐渐地和生活一样宽广,他的写作指向了音乐深处,其实也就指向了过去、现在和未来。

——余华《音乐影响了我的写作》

余华走进了巴赫音乐的深处,在那里创造了属于自己的文学时空。

12.鲍勃·迪伦

“在伟大的美国传统歌曲中创造了新的诗歌表达。”

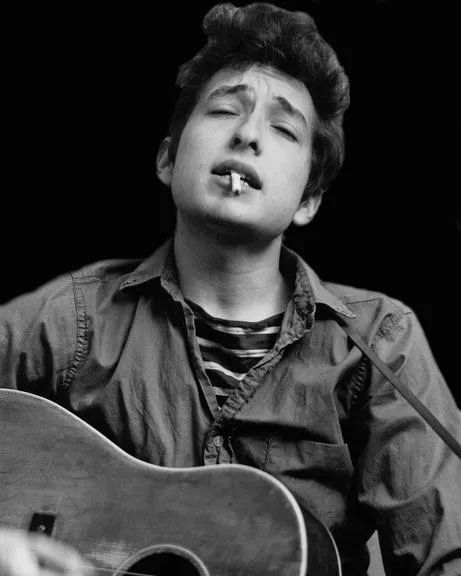

提到民谣摇滚、诗人、诺贝尔奖这几个关键词,脑海中便能清晰浮现鲍勃·迪伦的名字。

▲ 鲍勃·迪伦

鲍勃·迪伦(Bob Dylan)是二十世纪六十年代最具代表性的美国流行音乐人之一,他首创了民谣摇滚,将民谣与摇滚进行了完美融合,并在歌词中注入对物质文明的批判,揭露科技发展的弊端,直面人们的现代性精神危机。从语言来看,鲍勃·迪伦的歌词善于运用隐喻、象征等诗歌修辞技法,兼具文化价值与审美价值,是“歌”与“诗”两种媒介的成功融合,体现出“歌诗”传统的回归。

How many seas must a white dove sail

一只白鸽要飞过多少片大海

Before she sleeps in the sand

才能在沙丘安眠

How many times must the cannon balls fly

炮弹要多少次掠过天空

Before they‘re forever banned

才能被永远禁止

The answer, my friend, is blowing in the wind

答案啊 我的朋友 在风中飘扬

The answer is blowing in the wind

这答案飘扬在风中

——《blowin'in the wind》

2016年,鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖,成为第一位获得该奖项的作曲家。瑞典文学院给鲍勃·迪伦的颁奖词中写道:

在伟大的美国传统歌曲中创造了新的诗歌表达。

Created a new poetic expression in the great American traditional songs.

这次获奖是对以往文学与音乐二元对立关系的突围,是诺贝尔文学奖对突破艺术边界的尝试。诗人金斯堡认为,“迪伦作品的文学价值值得人们的重视,音乐与诗歌的联系由来已久,而迪伦的创作则帮助我们认识了两者之间密不可分的联系。”

用摇滚乐保持自我的尊严,拥有对时代洞察的敏锐,并始终怀抱着对现实世界的诗性想象。鲍勃·迪伦在创作的道路上,不断探寻新的表达,比起定义他的身份,感受他的作品或许才是更要紧的。

13.莫言

“我对音乐一窍不通,但却享受到了音乐带给我的快乐。”

我小时候在田野里放牛,骑在牛背上,一阵寂寞袭来,突然听到头顶上的鸟儿叫得很好听,叫得很凄凉。不由地抬头看天,天像海一样蓝,蓝得很悲惨。我那颗小孩子的心,便变得很细腻、很委婉,有一点像针尖儿,还有一点像蚕丝。我感到一种说不清楚的情绪在心中涌动,时而如一群鱼摇摇摆摆地游过来了,时而又什么都没有,空空荡荡。所以,好听的声音并不一定能给人带来欢乐。音乐,实际上是要唤起人心中的情——— 柔情、痴情或是激情……音乐就是能让“人心之湖”波澜荡漾的声音。

除了鸟叫,还有黄牛的叫声,老牛“哞哞”唤小牛,小牛“哞哞”找老牛,牛叫声让我心又宽又厚地发酸。还有风的声音,春雨的声音,三月蛙鸣夜半的声音,都如刀子刻木般留在我的记忆里。略大一点,就去听那种叫茂腔的地方戏。男腔女调,一律悲悲切切,好像这地方的人,从古至今都浸泡在苦水里一样。紧接着又听样板戏,那明快的节奏能让我的双腿随着节拍不停地抖动,但样板戏不能动人心湖。

我对音乐也没有选择,京剧也听,交响乐也听。有一段时间,我曾戴着耳机子写字,写到入神时,就把音乐忘了。只感到有一种力量催着笔在走,十分连贯,像扯着一根不断头的线。

快速写作时,有时也能产生一种演奏某种乐器的感觉。经常在音乐声中用手指敲击桌面,没有桌面就敲击空气。好像耳朵里听到的就是我的手指敲出来的旋律。尽管我不会跳舞,但是,我经常一个人在屋子里随着音乐蹦跶,每一下都能踩到点子上。我感到,身上潜在着一种“野兽派”舞蹈的才能。我对音乐一窍不通,但却享受到了音乐带给我的快乐。

——莫言《什么是音乐》

14.萨义德

“古典乐是萨义德日常生活的一部分。”

在回忆录《格格不入》中,萨义德描述了孩童时期对于音乐的感受。

一方面,音乐是让人不悦,无聊乏味的枯燥练习……另一方面,它却向我展现了极度丰盛,由辉煌的声音与景象随机组织而成的世界。

西方古典乐是萨义德日常生活的一部分。他总要边听音乐边工作,偶尔需要休息或放松精神,便弹弹钢琴;平日里他拿来闲读的大量文学作品大都与音乐相关。他音乐知识渊博,兼有一圈密友。这些人都与他一样,要么是热爱音乐的知识分子,要么是音乐发烧友,他总与这些人聊个不停。

贝多芬是音乐先锋,是莫拉泽口中的“资产阶级征服者”。他认为支持他的那些贵族是他的从属,而非领主。他出身中产阶级,是一个彻底世俗的人,以顽强、近乎创业者般英勇无畏的精神终究赢得了成功,其成就远超越了他的出身。关于他音乐的一切,不论是数量庞大的音乐速写笔记,还是历经艰难、写了又写的乐谱,都在诉说着人性的努力与发展。人们可以理解贝多芬生活中的种种艰难——疾病、欠债、孤独、家庭的不快乐、爱情的不幸、创作的瓶颈等等。撇开非凡的天赋与极高的成就不说,就整体而言,贝多芬的艺术成就依然归属于“人”的范畴:任何不如他的凡夫俗子都无需感受这些在理论上高不可攀的成就。

——萨义德,《音乐的极境》

15.白先勇

“这篇小说与昆曲有关,昆曲是非常美的音乐。”

白先勇最早接触昆曲是在童年时期。1945年白先勇与家人前往上海美琪大剧院,观看了梅兰芳复出演唱的昆曲《游园惊梦》。年幼的白先勇为昆曲的音乐与唱腔深深着迷,昆曲也因其独特的魅力成为其终生所好。

许多年后,白先勇写作了短篇小说《游园惊梦》,借用文学来与早年的昆曲回忆形成内容上的巧妙应和。而昆曲这一特殊的形制为白先勇带来了写作结构的创新,帮助其突破创作上的瓶颈。《游园惊梦》主要讲述了一个唱昆曲的名伶一生的事迹,但以什么样的文本形式来完成对故事的书写,如何更有力地表达人物内心的情感,却成为了白先勇的难题。最终,白先勇将目光投向了昆曲自身,想要利用昆曲的节奏,来为小说文本构型:

后来我想,传统的手法不行,而且这篇小说与昆曲有关,昆曲是非常美的音乐,我想用意识流的手法把时空打乱来配合音乐上的重复节奏,效果可能会好得多。于是我试试看,第五次写,就用了这个方法跟昆曲的节奏合起来,她回忆的时候,跟音乐的节奏用文字合起来。写后我把小说念出来,知道总算找到了那种情感的强度,当时很高兴,但已过了半年。

——白先勇,《树犹如此》

对昆曲的借用与融合,让《游园惊梦》在写作上取得了成功。小说利用昆曲的演绎打破现实与回忆的界限,时空在乐声中来回交错,人物情感依托其独特的表现形式,起伏连绵、耐人回味。

近些年来,白先勇一直致力于昆曲的推广,在世界各地参加昆曲论坛,并将《牡丹亭》改编为青春版、校园版。白先勇表示,将昆曲进行改编是为了与当下时代的美学对话,希望更多的青年人了解昆曲、喜爱昆曲,并将这项传统的中华艺术传承下去。

16.陈染

“音乐的跳荡与自由,弥漫在语言中。”

陈染幼年开始学习音乐,从小便汲取音乐的养分,在乐声的浸染中生长。音乐的熏陶对陈染的写作产生了影响,也使她的写作语言具备了音乐的特质,最直接地表现为强烈的节奏感:

我从出生就开始了回忆

我从出生就学会了回忆

我从出生就没有停止过回忆

——《跟往事干杯》

旋律的变调与语句的重复彼此呼应,文字富有乐感。而音乐的跳荡与自由也弥漫在陈染的语言中,原有的语言逻辑被有意切断,形成一种灵动新颖的审美效果。

窗帘是黯红色的,虽然窗外远处的街上已是车水马龙,人流不息。

——《无处告别》

雨后的路面水淋淋的,路边下水道的排水口处哗哗啦啦响着,墙根底下到处是飘落的树叶和花瓣,花瓣上的水珠闪闪发亮,空气里弥散着浓郁的花粉气味。

——《私人生活》

这样的文字是对诗人直觉更为准确、直接的呈现,也充分调动读者的感官,利用联觉来解读诗人复杂的内心世界。

直接以音乐入文也是陈染擅长的写作策略,既是对人物心绪的侧写,也是对小说意境的有意营造。如在《私人生活》中,就曾引用过崔健的音乐《花房姑娘》。随着录音机卡带的转动,主人公黛二的心绪也随着音乐缓缓地涌出,读者也在音乐与文字的双重感染下,触摸到小说更深处的情绪暗流。

17.木心

“木心身体里的音乐家并没有死。”

音乐使我做了一个梦。音乐是最美的,我认为一切艺术都通向音乐。很高兴的是你们在我的画里看到音乐。

▲1927年至2011年间的木心

木心说:“我是一个人身上存在了三个人,一个是音乐家,一个是作家,还有一个是画家,后来画家和作家合谋把这个音乐家杀了。”其实,木心身体里的音乐家其实并没有死。

莫扎特真纯粹呀,在巴赫之后同样可以滔滔不绝于音乐自身的泉源。肖邦是浪漫乐派的临界之塔,远远望去以为它位据中心,其实唯独肖邦不作非音乐的冶游,不贪无当之大的主题。他的爱巴赫、爱莫扎特,意思是:爱音乐的人只爱音乐,其他以音乐的名义而存在的东西,要把它们与音乐分开,分开了才好爱音乐。

我在童年、少年、青年这样长的岁月中,因为崇敬音乐,爱屋及乌,忍受种种以音乐的名义而存在的东西,烦躁不安,以至中年,方始有点明白自己是枉屈了,便开始苛刻于择“屋”,凡“乌”多者,悄悄而过,再往“乌”少的“屋”走近去……

——木心《素履之往》

图片 | Picture@钟田、Anna Razumovskaya

编辑 | 楚尘文化编辑部

原标题:《没有音乐,怎么写作? | 一份大作家们的私藏歌单》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司