- +1

亲切的祖母,化作天空中永恒的星丨悼念翻译家杨苡

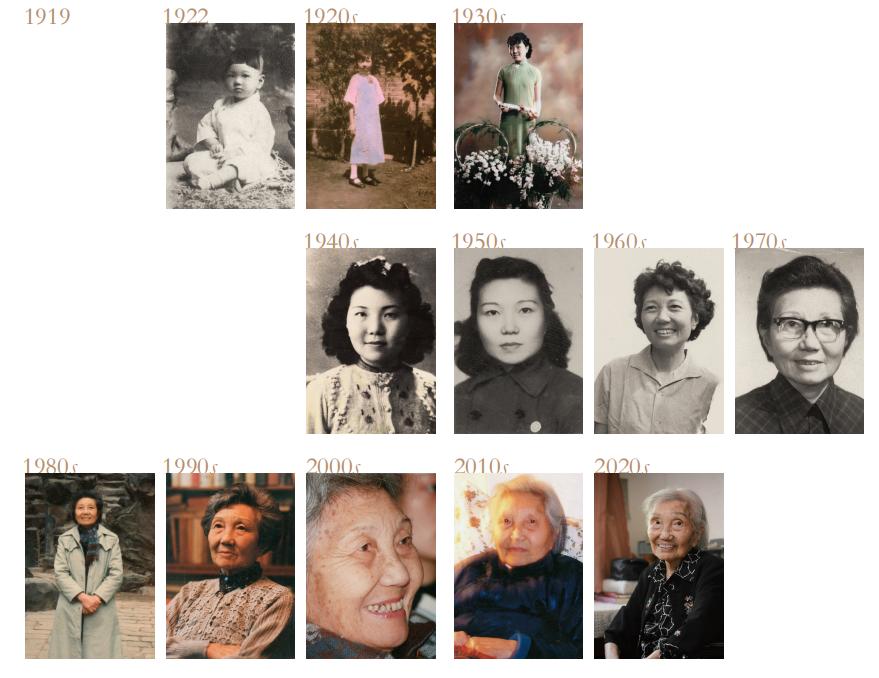

1月27日晚8:30,著名翻译家、作家杨苡在南京鼓楼医院逝世,享年104岁。

亲切的祖母,化作天空中永恒的星。

杨苡是五四运动同龄人,毕业于西南联大外文系,是第一个将艾米莉·勃朗特的Wuthering Heights以《呼啸山庄》之名介绍给中国读者的翻译家,她的先生赵瑞蕻也是中国翻译《红与黑》的第一人,哥哥杨宪益被誉为“翻译了整个中国的人”,姐姐杨敏如是北京师范大学中文系古典文学教授,姐夫罗沛霖为中国科学院院士、中国工程院院士。

在亦师亦友的巴金、沈从文先生眼里,在哥哥杨宪益、先生赵瑞蕻眼里,杨苡可能永远是那个圆圆脸的小女孩,而在他们身后,小女孩也走过了属于她的一个世纪。

从1919年走向今天,军阀混战、抗日战争、解放战争、新中国成立……杨苡的人生百年正是中国栉风沐雨、沧桑巨变的百年。她见证历史,也以文学的名义创造历史。山河沦落时,她不甘安守于家庭的庇护,怀着青春热血投身时代洪流与祖国同命运;家国康宁时,她在古稀之年以生花妙笔完成《天真与经验之歌》《我赤裸裸地来:罗丹传》等著作的翻译,依然满怀蓬勃意气。时代不是她的人生背景,她的人生就是时代本身。

岁月呼啸,美无倦意。她的一生知晓并穿越世情苦难,又保有童心未泯的热情。她面对志业的赤子情怀、身陷困顿时的刚毅坚卓、跌宕起落间的乐观优雅,将鼓舞着一代代青年读者,让灿烂的生命之花开在事业与生活的求索中。

杨苡年过期颐,她说有生之年的一件大事就是与余斌合作完成口述自传。

2023年1月,杨苡唯一口述自传《一百年,许多人,许多事》由译林出版社正式出版面市,这是104岁老人献给这个带给她眼泪和幸运的世纪最好的礼物。一百年风风雨雨,她总结自己的生命旅途——“人生值得一过”。时代与人生的淬炼,使得杨苡的自传不仅是一位女性的成长史,也是一代文学翻译家的心灵史、一个世纪的家国史。南京大学余斌教授历时十年,用倾听抵抗遗忘,以细节通向历史的温度与真实,他将海量笔记、录音与史料比照印证,辅以150幅珍贵历史老照片,家族旧事、翡翠年华、求学之路、山河故人交织出这部真切诚恳、可信、可乐、可哀、可读的人生之书。

第一本新书送到杨先生手中,她眼眶含泪:“可惜母亲看不到……”如今儿女也要泣别他们的母亲,女儿赵蘅说:“妈妈坚持到癸卯兔年,一生顽强而充实,终于可以休息了,进入光明而美好的乐园。”

1940年,杨苡在昆明西南联大莲花池畔留下诗句:“我爱日月,晨之晴朗,夜之朦胧,更爱看一条雨后出现的彩虹!”

2019年,百岁生日际,杨苡为儿女写下寄语:“爱情不朽,友谊长存!”

2023年,我们送别吟唱着“天真与经验之歌”的杨先生,追寻她美好、悠长、永怀初心的一生,祝福她在天堂里重逢心心念念的故人,愿她安息。

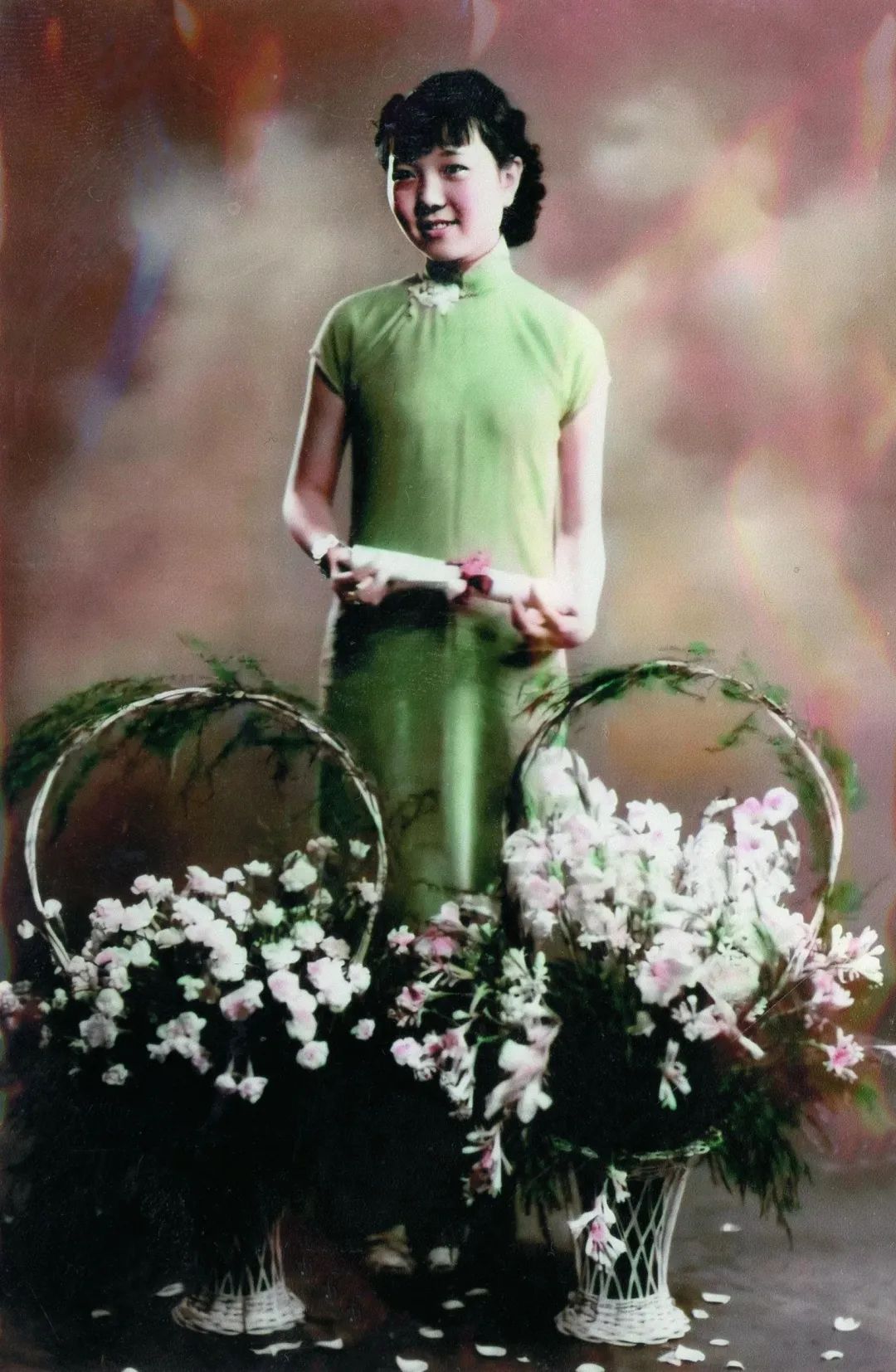

One Day When We Were Young是杨先生爱听的曲子,如这张照片中定格的18岁。中西女校的姑娘们穿着“绿色带有极密的本色小方格薄纱”做的旗袍,配白色皮鞋,象征春天的气息。杨苡接过毕业证书,“兴奋又激动”。她自此离开家,到广大的世界去,到广阔的人生去,遇见许多人,许多事。

毕业季

一九三七年,真正是“多事之秋”,就在那一年,我毕业了。毕业是件大事,中西的传统,总是很隆重的。

我们班是历届人数最多的,毕业的活动搞得特别热闹。中西没有校服,平时各穿各的,只有为了某个活动会去做统一的服装,白绸旗袍应该就是我们的校服吧。这次为毕业,我们做了班服,绿色的,象征春天的气息。选了绿色和银白色作为班色,大家到天津的国货售品所去买一种上海生产的面料,绿色的带有很密的本色小方格的薄纱。穿这薄纱做的旗袍,下面是白皮鞋。毕业典礼上,我们就是穿这一身一个一个上台去,向校长、教务长鞠躬,恭恭敬敬双手从他们手中接过毕业文凭。文凭白底上烫着金字,卷成筒状用缎带系着,接过时我们又兴奋又激动。

典礼上全班人唱起了“班歌”。这好像也是中西的传统,每个班都有自己的班歌,一般是用现成的曲子填上新词。我姐她们班的班歌是我哥写的,我们班的班歌是我姐给写的,用的是Flotow的歌剧《玛尔塔》里的咏叹调“像一道光”。我姐姐喜欢古典文学,写得文绉绉的,我到现在一句都不会了。她还在的时候问过我,说你们班歌你还记得吗?我就说都忘了,只记得最后是“去矣去矣”,谁叫你写得那么文乎?

这是老年忆旧,当笑话说,当时可笑不出来,十年学校生活,就要结束了,激动啊,我们几乎每个人都是流着泪唱的。我后来参加婚礼,还有其他什么典礼,都没这么激动过。四四年我大学毕业,学校没有搞毕业典礼,而且我是借读,不算中央大学的。中国的学校不大重视这个,据说现在都有了,可没有那样的氛围。在电视上看到现在的中学高考誓师大会,敢死队似的,还有的毕业了一起把课本撕了,对母校没什么留恋,真是奇怪。

我想还是因为中西是教会学校,自然而然地就有庄重的气氛,那个时候我们是真有一种神圣感油然而生的。家长在下面也很感动,都为自己的孩子骄傲。我母亲是当大事的,准备了一个大大的花篮。我哥在英国,也订了花给我。那时我照的相片,放在前面的是母亲的花篮,捧在手上的就是我哥送的,另外颜伯母还送了一个花篮,人家都是一个花篮,我有两个,另外还有一束,心里说不出的得意。母亲很要面子,她送的那个花篮特别大,很显眼。有的同学也用来做道具,拍照留念,她就嘀咕:怎么把我们的拿去了?

中西女校毕业照合照 前排左三为杨苡

中西还有个传统,每一届毕业班照例向学校赠送纪念品,费用由班上同学自由分摊,家境好的多出点。前面有一届送过一个落地的报时大钟,就放在教学楼的瓷砖过道上,我们从初中起在那楼里进进出出,每天都看见,每隔一刻钟、半小时、一小时就会长短不一响一阵,直到现在我都还能想起报时的低沉的声音。还有一届送的是几只亮闪闪的铜铃,每张饭桌的角上都装一只,要唱谢饭歌时老师就用筷子敲一敲,大家就静下来,加添饭菜或有事找服务员、老师时也敲一下,免得大喊大叫的了。我们都觉得这礼物送得很有趣。

我们班送什么呢?想到了送旗杆。好像是我提议的,想不起我们是否想到过送别的,反正一说旗杆,大家一致同意。原来的旗杆用了十几二十年了,已经破旧不堪,每次升旗时摇摇晃晃的。大礼堂建成以后,那旗杆就更显得不像样了。不过我们想到送旗杆不光是为这个,更多是因为当时高涨的爱国情绪。其实平时是不升旗的,重大节日时才升起来,仪式不见得有多庄严正式,我们也没多少特别的感觉。但是日本人侵略以后不一样了,我们特别想看到国旗飘扬起来。我们班是受一二·九运动影响最深的一个班,这在送给学校的礼物上也能看出来。

旗杆很快竖起来了,水泥的基座,比原来的旗杆高大,像模像样的。可惜上面没挂几天国旗。七七事变后,日本人占领了天津,虽然还没进租界,但中西在“中国地”,已在日本人控制范围内。这时国旗不让挂了,逼着挂日本旗,中西也被要求的,当然要抵制。美国教会为了保护校产,就挂起了美国国旗。我要离开天津去学校辞行的时候,旗杆上挂的就是美国国旗。

范教士很伤感,问我什么时候回来。每个学生来辞行的时候她都这么问,形势越来越糟,她说她要回美国了。她在中西的时间最长,真是看着我们长大的,虽然平时很严肃,对学校、对我们真是有感情的。(她很快就回美国了,回国之前,她到北平去看望中西的学生,中西很多学生后来念了燕京,我姐也是,范教士到那儿见到了许多她教过的学生。她特别带了蛋糕去,路上通过日本人的关卡,要检查,怀疑蛋糕里藏着发报机,就拿手指头捅,这样蛋糕还成个什么样子?范教士气得要命,和我姐她们说着,眼泪都出来了。)

我看范教士她们伤心的样子,心里也有点难过,但年轻,正要离开家去更大的天地,新鲜又好奇,而且我们都相信现在已经全民抗战了,很快就会赶走小日本的。我信心满满地对她说,等旗杆上升起国旗了,我就回来了。

(本文节选自《一百年,许多人,许多事:杨苡口述自传》)

原标题:《亲切的祖母,化作天空中永恒的星丨悼念翻译家杨苡》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司