- +1

“我真是讨厌透了工作。”

“最近似乎流行着一种‘怠倦病’:各色人等由于对退休前的一切了如指掌,知道不管自己如何努力也不会有什么改变,所以他们对生活变得心灰意冷,怠惰散漫起来。他们就像在人生之路上进行疲劳驾驶,每天都不知不觉地在‘怠倦’中度过。”

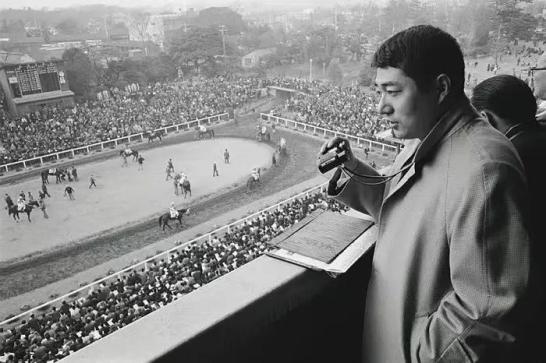

——寺山修司

▲ 寺山修司(1935—1983),日本上世纪著名的剧作家、诗人、评论家、电影导演,前卫戏剧的代表人物。

01.

“我们讨厌循着平淡无奇的路径生活下去。”

跟爹妈商量有什么用?——有六个喜欢读《鲁滨逊漂流记》的中学生,他们出于兴趣,卖掉收集的邮票和古钱充作经费,一起离家出走去旅行了。这是近来最让我感到快活有趣的一条新闻。

因为从这个事件里,我不由得感受到了一股能量,它将原来只是纸上谈兵的离家出走提高到了付诸实施的阶段。

我自己从当年纸上谈兵的时候开始就是个离家出走主义者,这次的事件让我深感离家出走终于“进入了第二阶段”。因为我感到最重要的,是他们的目的地既不是东京,也不是冷寂的荒僻之地。

与十年前离家出走热的时候相比,这个不同更为明显。记得当时帝蓄那个留长鬓角的流行歌手真木不二夫唱的一首《离家出走》歌曲红极一时,结果这张唱片由于“过于宣扬离家出走者的心理”而被禁售。它的歌词是这样的:

想到东京去哟,我想去东京,

光在心里想,就永远去不成。

有什么不舍,要什么故乡,

全都抛掉吧,坐上夜车远走高飞。

这首歌与南陵中学那六个一起离家出走学生的思想有一个很大不同。“要走就走,反正会有办法”的即兴性决定,是六个学生一起商量做出的,他们决定的不是目标(地方),只是“行为”。

假设某一个早晨翻开报纸,看到一篇《六位丈夫结伴离家出走》的报道,写的是六个口碑俱佳的工薪族各自留下一封信后集体离家出走了。他们在信中表示:“讨厌为了老婆孩子不得不像现在这样工作,要靠自己的力量开出一条路来。”

信中还写道:“我们出走不是因为什么家庭不和,也不是因为厌恶工作,意志消沉。我们是讨厌循着‘主任、股长、科长……’那种平淡无奇的路径生活下去。”信中还说,他们六人经常聚在一起合唱植木等的《颓唐人生》:

进了酒吧夜总会,就偷烟灰缸;

别人喝剩的啤酒,我来一口光。

去吃烤鸡肉,多拿它几串;

等到结账时,拜托你埋单。

如此看来,工薪族的这种集体离家出走,可以说明显是纸上谈兵式的虚晃一枪。因为具有职业与家庭这种双层结构的现实状态是他们生活主流的所在,离家出走只不过是想摆脱这种状态的一种心理表现而已。他们的逃避游戏始终不过是一种纸上谈兵。他们的“家”不是原来就有的,而是后来形成的。所以,抛弃自己一手缔造的“家”逃走,只会被人指斥为抛弃理想。

然而,以中学生的年龄而言,“家”不是他们自己创建的,而是被别人给予的。所以可以说,他们为了自立而离家出走,就不是纸上谈兵,而是真刀实枪的实际行动了。二者在这点上的微妙不同,其实是至关重要的一点。

这个事件发生后,报刊在纸上对这些中学生的家庭问题议论纷纷,有识之士或者认为“父母与孩子需要更多的谈心时间”,或者建议学校“必须比传授知识更注重人生教育”。这些观点在我看来,也是荒谬的。到底父母跟孩子该谈些什么?许多家长本来就有将孩子视为自己财产的利己主义幸福观,通常情况下,他们只会不断重复这种观点来使其合理化。在多数家庭中,父母的思想是所谓“摇篮曲的思想”,他们从来考虑的就是让想要醒来的孩子沉睡在家庭和睦的梦中。如果只想把家庭作为和孩子谈话的核心,那么孩子会与父母谈多长时间也许就得打个问号了。而孩子们总是有充分时间与同学谈心的。这难道不是影响他们的真正重要的因素吗?

因为有一个现象是人们公认的:过去那些模范少年由于光跟父母谈心,跟同学谈心的时间太少,所以他们只能被严严实实地镶在“父母喜欢的模型”里长大……

一提到集体反抗,人们立刻就会想起江户时代的农民暴动。然而,我很高兴在黑正岩的《农民起义研究》中看到,由于缺乏粮食,官吏暴戾,前途无望,当时也有一些无比愤怒的农民是结成朋党互勉互助,又集体离开村庄的。当然,从离家出走的角度来看,他们这种出走似乎还并非属于真正逃离自己家庭。然而在当年那个时代,尽管他们已是成人,但“家”对他们来说已经存在,并不需要他们要去创建,因此,他们的行动也可以说是在与宿命搏斗。

我颇有兴趣将这六个中学生的行动与被视为当年农民反抗范例的逃难进行比较。这种比较能让人感觉到反抗的年轮,感觉到“方法论”的创新。因为这是单一破坏主义的“方法论”。

02.

“单从外在生活来看的话,现代的工薪族已经绝望了。”

你也想被“平均化”吗?——到了现代,许多工薪族都患了胃溃疡。他们那几张略显苍白的脸经常凑在一起进行计算。

在政府机关,只要不是东京大学法律专业出身的官僚,就绝对当不上局长,退休之前最多升到科长、科长助理。所以,算一下自己就职后每个月的薪水,基本就能得出这辈子能领到的工资总额了。

况且自己由于当年看早庆战时对森茂雄和众树资宏的击球范儿着了迷,竟然稀里糊涂地考进一所私立大学。就因为是私立大学出身,走上职场后第一个月的工资还不到两万日元。算了一下到退休能挣多少钱,结果让我大失所望。

“唉,我花一辈子去挣的工资,山本富士子演几部电影就能赚着了。”

“对工作我真是讨厌透了。”

“反正这个世界怎么着都行,所以大家就‘怎么着都行’了。”

实际上,单从外在生活来看的话,现代的工薪族(就是大部分日本人)已经绝望了。所以当他们想从这个停滞的时代里找找“有什么好玩的”时,就会打打麻将,玩玩扒金窟,要不就去赛车场花点儿小本钱试试能不能赚个对本利。这样一来,他们会越来越感到自己从事的工作只是临时混日子。这就是“希望病”的早期症状。

我现在的生活,表面上看来是在消极遁世,其实早晚有一天我必定能靠文学自立起来。

说这话的并不只是酒吧里的女招待。

譬如,有个工薪族就是这么想的:

我是作曲家(也可以是个画画的……总之是什么都行啊),可是现在作曲的才能还没发挥出来,所以仍然在区政府里搞户籍工作。不过,那其实是在避人耳目。不久以后我就要离开这个作幌子的差事,回归本业一鸣惊人了。现在我正在写《我是妈妈》这首曲子。总之,我每天在区政府里工作,八个小时连气都喘不过来。等回到公寓拿起笔来,才总算又变回到我自己——脱下工薪族的假面,恢复本来面目。

其实并没有什么“本来面目”。当他们纠结在这种“幌子工作”意识中时,就得靠生“希望病”来缓解烦恼。不能如此缓解这种烦恼的,则是那些死在麻将馆二楼的工薪族。

他们连偏见都已经没有了。既没有思想的偏见,也没有兴趣的偏见。当然,利奥·洛文塔尔在《偏见的研究》中指出过:“当存在偏见的时候,个人内心会有潜在性的倾向。这种倾向有时会变成外部刺激,把人从社会闭塞中救出来。”然而,他没有注意到,那些死去的工薪族是被无差别地一律当作机构的零部件来对待的。

哎呀,吓了我一跳!就在刚才,我们公司一个女孩说她在总部楼顶上碰到我了。我说自己刚才一直在这儿吃盒饭,不可能在总公司楼顶上啊。为了搞搞清楚,我到总部楼顶上去了一趟。到那儿一看,果然有个跟我长得一模一样的人!他穿着我这样的西装,领带也跟我的一样,哈哈哈哈,我真的大吃一惊……哎?我怎么瞧着你也觉得奇怪啊?你怎么也打着跟我一样的领带,穿着一样的西装呢?喂!你是谁呀?

……机械性的社会机构大批量生产着同样的人,长此以往,人们将渐渐不知道自己是谁了。

若是在以前进行“什么可怕”的问卷调查,一般人的回答肯定是“妖怪”。若是现在,人们多半回答的是“原子弹”。然而真正可怕的或许既不是原子弹也不是妖怪,而是“太平无事”。

“太平无事”的时代缺乏浪漫,它意味着那些深知未来将一事无成者的绝望。“要是提前知道了明天发生什么事,谁还有兴趣活到明天!”这种浪漫派的感慨姑且放到一边,再来看看那些工薪族们吧,他们可是对“退休之前会有什么变化”清清楚楚了然于胸的。

现代怪谈故事,讲述的就是这种太平无事的“可怕”。

电炉、胖乎乎的主妇、看电视连续剧《咲子,你瞧瞧!》……这就是普通住宅小区里的生活。人们把这种生活当作幸福,日复一日过着同样的每一天。他们渐渐忘记了日期,有时会想:“今天跟昨天一样嘛。不对,让我想想……没准今天其实就是昨天呢。”这种情况逐渐严重,以至他们开始觉得:“不对,再让我想想……没准今天其实是十年前的今天呢!”或许他们已经变得完全不知道自己是为什么活着了。

不过,看了今年早稻田大学校庆的问卷调查之后我才发现,原来那些大学生们自己想要选择的,就是这种忘记日期的生活道路。这不禁使我为之震惊。

他们有的回答:“打算在商业公司就职,再娶个好娘子,养三个孩子。”也有的回答:“要拼命工作,争得在社会上高人一等的地位,赚到足够的钱,这样才能购置带草坪和现代卫浴设备的房子,才能每天晚上与漂亮的老婆举杯对酌。”而且,对于“虽然人们公认现代社会具有安定的氛围,但你个人在消费、休假方面的满意度是多少”的问题,他们在答案中给出了个出色的平均数字:44.3%。

大学生们想要靠兢兢业业工作来赚取各种物质享受,俨然就是想成为现代怪谈故事中的人物,想要跟别人一样被“平均化”。

当然,面对这种停滞的社会状态,并不是任何人都感到满足。扒金窟大厅里云集着心灰意冷的各色人等,当无精打采的工薪族们自慰般地眼望弹子下落时,扬声器里正播放着铿锵激昂的励志歌曲:

等着瞧我的吧!

那深藏心中的坚定梦想岂可改变?

不可气馁啊

反正这世上总有走得通的路……

03.

“一旦离家出走后,不轻易回家也是很重要的。”

用“单一破坏”来恢复人性——我提议将“单一破坏主义”作为社会闭塞的突破口。

但“单一破坏主义”不是什么新鲜东西,它只不过是在近来经济学家所说的“单一奢华主义”里加上“单一贫乏主义”,然后再加上我的“建议离家出走”和“建议搬家”而已。说得再简单点儿,我是提议在忽视人性倾向的传送带上打个小钉子那么大的孔,改善一点儿透气性。

举个例子吧——

单身公寓中一间四张半榻榻米大的背阴屋子里爬满了蟑螂,但住在里面的那个人却拥有一辆阿尔法·罗密欧或玛莎拉蒂。这从他的生活水平来看,怎么都让人觉得不平衡。别人觉得,他要是用玛莎拉蒂的汽油钱买条紧身防寒衬裤该多好啊,他也可以搬到稍微好点儿的(至少带抽水便器的)地方去住嘛。可是他看上去压根不想那么做。

这样的人就叫作单一奢华主义者。

与单一奢华主义者相反的是平衡主义者。平衡主义者对收入精打细算,虽然月月都存一点儿钱,但生活安排得井井有条,并无拮据之感。不过,如果按照平衡主义的方式去生活,退休前的生活规划自然可以一目了然,但也根本别指望会有任何惊喜。别说玛莎拉蒂了,他们就连马自达的库佩买不买得起都得打个问号。

这就是通过单一奢华主义(也就是数项贫乏主义)来尝试可能性。它是对凡事“合乎身份”观念的挑战。

新宿旭町有个专打短工的自由工人,他靠一罐牛奶凑合了一星期,晚上就睡在车站长凳上,但他用省下来的钱在日生剧场看了柏林德国歌剧院的演出。看完贝尔格的《沃采克》后,他为剧中人只靠吃豆子度日的悲剧所感动,同时也知道了还有剧场这个“展现另一个世界”的地方。而这个自由工人倘若以此为契机完成了自我变革的话,那他的冒险就成功了。依我看来,对于这种闭塞状况中谋求个人转变(也就是恢复人性)的尝试来说,像他那样投石问路式的“单一××主义”将会越来越有效。

林家三平的肉体就是单一奢华主义,他的胸毛始终在为他的整个肉体增分。

同样这句话也可用在西拉诺·德·贝尔热拉克身上。西拉诺脸上展现出的单一奢华主义,则表现在他的鼻子一直在拯救他那张平凡的脸。

当然,社会停滞中出现的单一主义并不仅止于“奢华”,它泛指所有带着某种戏剧性的凝缩状态。人们对于纪念日的认知,大致也能算与它同属一个系列。

譬如,那个臭名昭著的“交通安全周”就是单一主义的一个表现,父亲节、母亲节也是单一主义的变种。不过,应该承认,现在这种温吞的单一主义如果不上升到破坏程度,是无法起到拯救效果的。也就是说,尽管富永一朗的姐姐漫画中有个场面,画的是一个赤身裸体胡子拉碴的男人一边喊着“这是老天赏我的小鲜肉!”一边咬住了女孩的屁股,但圣心女子大学的小姐不可能从这样的漫画中汲取到破坏的能量。

这就说明,单一破坏主义必须是更能撼动整个生活的“实际行动”。它挑战的对象是我们被给予的一切,所以如果没有不厌其烦反复进行的改换职业、搬家迁移、离家出走……它就是没有意义的。我绝不是在鼓励进步,只不过是在鼓励移动。坐标轴确定之后再实施移动,总是能够开阔新鲜的视野。我认为,如果要对社会闭塞和“早就知道明天会怎么样”的状况进行挑战,这个时代就必定需要这种无休无止的运动。C·威尔逊说得很对:“面对某种挑战,既有稳妥应战的文明,也有应战失败的文明。”然而,即便改换工作、搬家迁移看来毫无作用,我觉得也有必要去试试这种单一破坏。

最近似乎流行着一种“怠倦病”:各色人等由于对退休前的一切了如指掌,知道不管自己如何努力也不会有什么改变,所以他们对生活变得心灰意冷,怠惰散漫起来。他们就像在人生之路上进行疲劳驾驶,每天都不知不觉地在“怠倦”中度过。面对这虚无主义的时代,但愿人们能够恢复鲁滨逊在无人岛上的那种感知,从点点滴滴的自我肉体与生活消费的直接接触中获得新鲜感。因为我觉得,鲁滨逊的“第一次体验”佐证了他的人生价值与不安,而要想促成自己的“第一次体验”,只有一条路可走,就是通过单一破坏主义来恢复人性。

关于搬家迁移、改换职业、离家出走的具体问题,我将在下次有机会时再详细论述。总而言之,我们需要的是实际行动。纸上谈兵的冒险势必一事无成,而逃避只会使自己越来越闭塞……应该立刻打包行李走出家门!而且,一旦离家出走后,不轻易回家也是很重要的。

不过,也有像马塞尔·埃梅写的《两张脸》中的主人公那样的人。那个人有一天忽然发觉自己脸变得比路易斯·乔丹还漂亮,于是“离家出走”了。但后来他又返回家来勾引自己的妻子,重新回到了与以前完全相同的生活中。倘若有人像这个主人公那样直至骨髓都成了世俗习惯的俘虏,那这个人就不可救药了。

文字 | 选自《扔掉书本上街去》,[日] 寺山修司 著,高培明 译,新星出版社,2017年7月

图片 | 选自电影《菊次郎的夏天》(1999)、《东京奏鸣曲》(2008)、《五个扑水的少年》(2001)、《花束般的恋爱》(2021)、《大都会》(1927)、《抛掉书本上街去》(1971)、《大鼻子情圣》(1990)剧照

编辑 | 雪野

原标题:《“我真是讨厌透了工作。”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司