- +1

脑卒中治疗的“全局观”:不仅仅是神经元,更要关注全面的脑细胞保护

*仅供医学专业人士阅读参考

更全面、更深入的脑细胞保护对脑卒中治疗至关重要。

急性缺血性脑卒中(AIS)具有高发病率、高死亡率、高致残率的特点,给社会及家庭造成了严重的负担,尽管溶栓和血管内介入治疗能明显改善患者功能结局,但由于存在时间窗问题和出血转化风险限制了其临床应用。因此神经保护疗法一直是缺血性脑卒中治疗研究的热点方向[1]。

然而,遗憾的是,长期以来一直致力于缺血性卒中神经保护的药物如抗凋亡药、钙拮抗药等,无论是在试验研究中或临床实践中都收效甚微[2]。这提示神经保护治疗理念存在一定的缺陷,无法满足脑卒中患者的治疗需求。

神经元固然重要,

脑细胞也不容忽视

以往对缺血性卒中的治疗主要是以溶栓恢复脑血液循环及恢复神经元的功能治疗为主,但是后来人们研究发现,虽然脑组织的血液循环恢复了,但神经元的损伤仍然在发生,这表明缺血性脑卒中的病理过程不仅仅是神经元的死亡[3]。

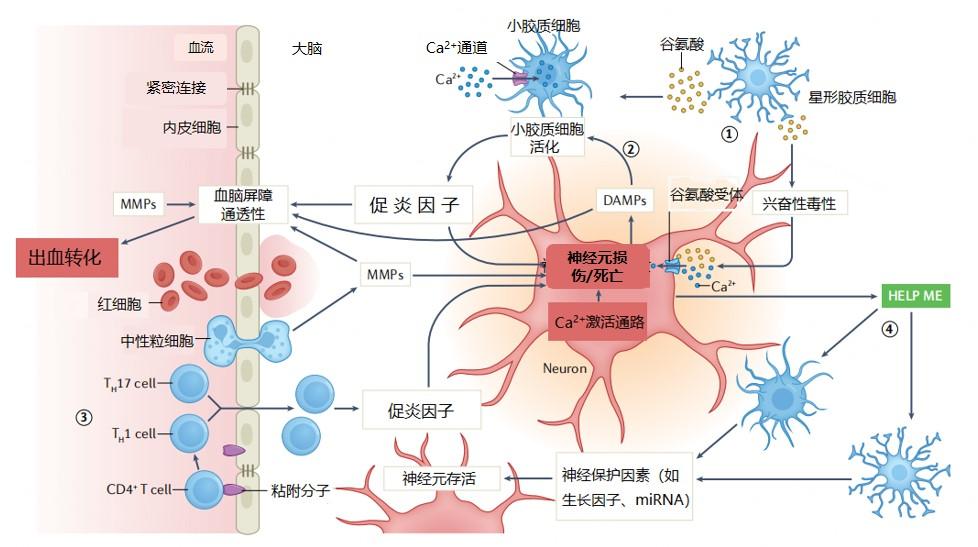

研究显示,AIS发生后若不及时进行治疗,每分钟有400万个神经元、1200万个脑细胞死亡[4];此外,在缺血性卒中发生时,神经元、神经胶质细胞及微血管均受到损害,神经元占脑组织的比例不足5%,所以更应当关注神经胶质细胞及微血管损害对神经功能的影响[5]。

2001年,美国国立卫生研究院国家神经疾病和卒中研究所组织卒中进展研究小组召开会议,建议将卒中研究的重点从纯粹的以神经为焦点转移到更综合的脑细胞保护,强调所有细胞类型之间的动态相互作用会影响大脑功能以及造成功能障碍,并提出了神经血管单元的概念[6]。

神经血管单元包括神经元及其轴突、星形胶质细胞、微血管(包括血管内皮细胞、基底膜基质、周细胞、星形胶质细胞足突)以及少突胶质细胞等支持细胞。神经血管单元作为一个动态的功能复合模型,各组分正常的信号传导,相互作用组成协调统一的整体,是脑功能的基础。因此,缺血性脑卒中的治疗应包括对神经血管单元中所有组成成份的治疗,包括神经、血管和胶质三方面,进行更全面、更深入的脑细胞保护[2,3]。

图1:卒中发生时神经元和脑细胞的损伤

多靶点脑细胞保护剂,

全面为患者保驾护航

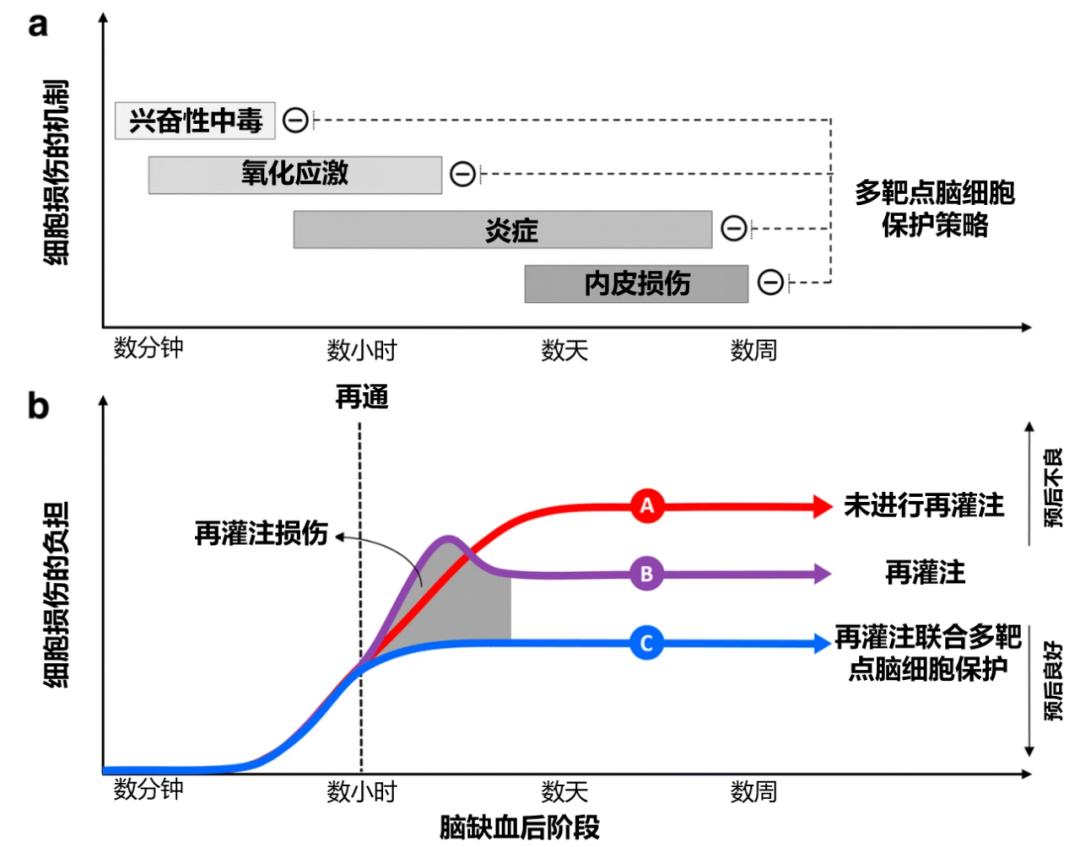

由于缺血性脑卒中发病机制的复杂性,涉及到神经血管单元多个病理环节的参与,以往关注单个保护靶点的研究并未转化成功,因此药物治疗的靶点应放在脑缺血后病理过程的多个环节中,进行多方位、多途径的全面保护[3]。

1999年,世界卒中组织(WSO)主席Marc Fisher教授率领全球专家,建立了美国卒中治疗学术产业圆桌会议(STAIR)。2019年,STAIR总结了既往经验与教训,提出脑细胞保护剂必须是具有多靶点治疗作用的药物[7]。

图2:卒中缺血级联反应(a)及多靶点脑细胞保护剂治疗脑卒中的预期效果(b)

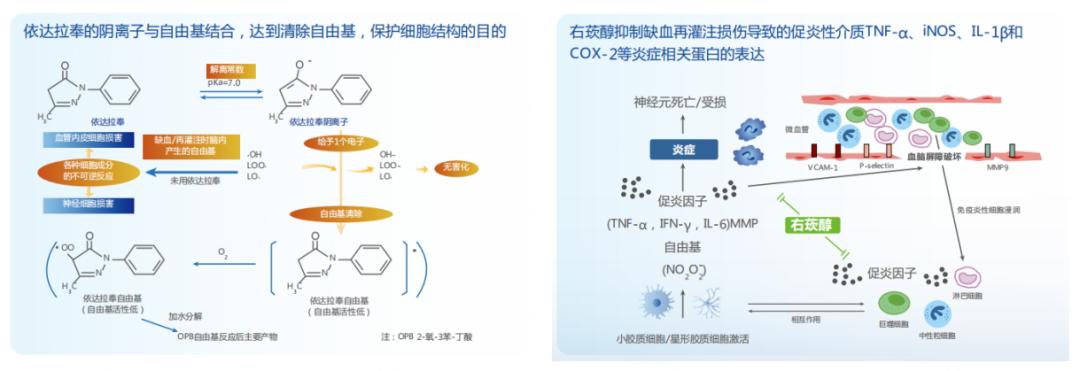

依达拉奉右莰醇是目前唯一的多靶点脑细胞保护剂,是由依达拉奉与右莰醇进行科学配比而成的复合制剂,能够清除氧自由基、抑制缺血/再灌注后氧化应激损伤和炎症反应,通过多效协同,从而实现保护脑细胞的作用[8,9]。

图3:依达拉奉右莰醇双重机制,为患者提供全面保护

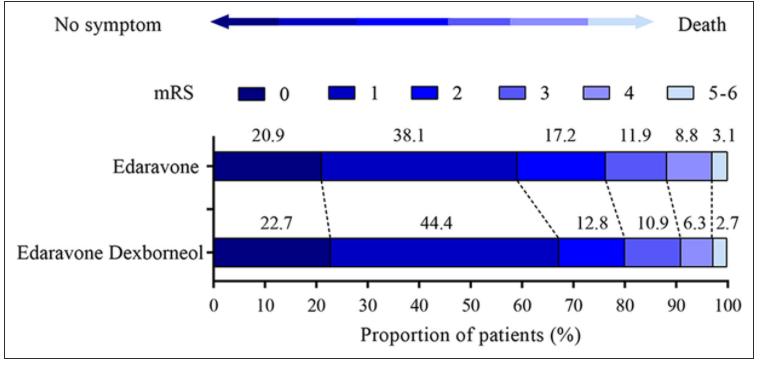

Ⅲ期临床TASTE研究的结果显示,针对发病时间在48小时以内的AIS患者,依达拉奉右莰醇组在第90天改良Rankin量表(mRS)评分在0~1分的受试者比例(67.18%)显著高于依达拉奉组(58.97%)[10],这表明依达拉奉右莰醇相对于单一神经保护剂依达拉奉显著提高了AIS患者第90天独立功能的比例。

图4:两组治疗第90天mRS评分0~1分的患者比例

此外,近30年来,脑卒中治疗研究者一直热切期盼“血管再通+神经保护”治疗模式的早日实现,但是由于神经保护剂临床试验屡屡失败,使得不可接受静脉溶栓治疗的95%-97%脑卒中患者仍处于无药可用的境地[11]。

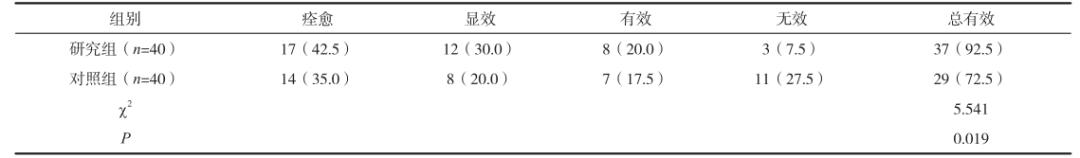

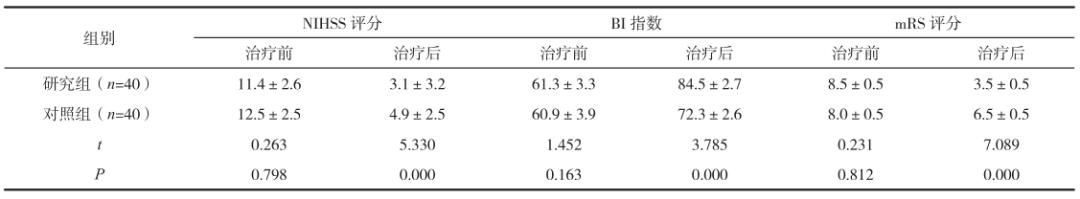

一项随机、对照研究,纳入80例AIS患者,评估了阿替普酶联合依达拉奉右莰醇治疗AIS患者的临床疗效和安全性[12]。结果显示,相比于依达拉奉联合阿替普酶治疗组,依达拉奉右莰醇联合阿替普酶治疗组的总有效率显著更高(92.5% vs. 72.5%,P<0.05);且美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、Barthel指数(BI)、mRS评分改善情况也更优(P<0.05)。

表1:两组临床疗效对比

表2:两组NIHSS、BI指数及mRS评分对比

值得一提的是,由中华医学会神经病学分会主任委员、北京天坛医院院长王拥军教授牵头发起,旨在评估依达拉奉右莰醇联合再灌注治疗疗效的TASTE-Ⅱ研究正在推进中。该研究计划在全国100余家研究中心入组超过1300例发病在24小时以内且接受早期血管内再通治疗的AIS患者[13]。2022年3月,首例患者在首都医科大学附属北京天坛医院实现了用药,期待该研究能够早日取得令人惊艳的研究结果,为卒中患者的联合治疗提供循证依据。

小结

随着对脑卒中发病机制的深入了解,目前脑细胞保护理念已取代神经保护概念;此外,脑卒中的发病机制涉及多方面且非常复杂,因此药物的作用靶点应该针对脑卒中病理过程中的多个环节,进行多途径、多方位的全面脑细胞保护。依达拉奉右莰醇是目前唯一的多靶点脑细胞保护剂,无论单药或联合治疗均可显著改善脑卒中患者的预后,助力患者回归正常生活。

参考文献:

[1]张瑛, 陆征宇, 赵虹. 神经保护疗法在卒中后应用的研究进展[J]. 神经损伤与功能重建. 2021; 16(5): 266-269.

[2]杨国源, 贺小松, 王永亭. 神经血管单元在脑缺血治疗中的作用和意义[J]. 中国现代神经疾病杂志. 2011; 11(2): 125-131.

[3]陈伟伟,吴春云. 神经-血管单元与缺血性脑卒中的研究进展[J]. 神经解剖学杂志. 2014; 30(5): 609-613.

[4]Hassan KM, Rohatgi S. Brain Attack : Time to Act Now[J]. Med J Armed Forces India. 2009 Jan; 65(1): 62-5.

[5]赵多明,张梓倩,段云霞, 等. 脑卒中神经血管单元的变化及其保护策略[J]. 中央民族大学学报(自然科学版). 2010; 19(3): 73-77.

[6]Arai K, Lok J, Guo S, et al. Cellular mechanisms of neurovascular damage and repair after stroke[J]. J Child Neurol. 2011 Sep;26(9):1193-8.

[7]Savitz S I, Baron JC, Fisher M. Stroke Treatment Academic Industry Roundtable X: Brain Cytoprotection Therapies in the Reperfusion Era[J]. Stroke, 2019,50(4):1026-1031.

[8]Watanabe T, Tahara M, Todo S. The novel antioxidant edaravone: from bench to bedside[J]. Cardiovasc Ther, 2008,26(2):101-114.

[9]Goenka L, Uppugunduri S C, S S K, et al. Neuroprotective agents in Acute Ischemic Stroke-A Reality Check[J]. Biomed Pharmacother, 2019,109:2539-2547.

[10]Xu J, Wang A, Meng X, et al. Edaravone Dexborneol Versus Edaravone Alone for the Treatment of Acute Ischemic Stroke: A Phase III, Randomized, Double-Blind, Comparative Trial[J]. Stroke, 2021, 52(3): 772-780.

[11]缪朝玉. 脑卒中治疗靶点和药物研究[J]. 中国药理学与毒理学杂志. 2016; 30(12): 1264-1271.

[12]张黎宾, 封志鹏, 陈日升, 等. 阿替普酶联合依达拉奉右莰醇治疗急性缺血性脑卒中疗效研究[J]. 智慧健康. 2021; 7(20): 133-135.

[13]Treatment of Acute Ischemic STroke With Edaravone Dexborneol II (TASTE-2). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05249920.

*此文仅用于向医疗卫生专业人士提供科学信息,不代表平台观点

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司