- +1

搬了31次家,她身体里还是有个天真的少女|翻翻书·书评

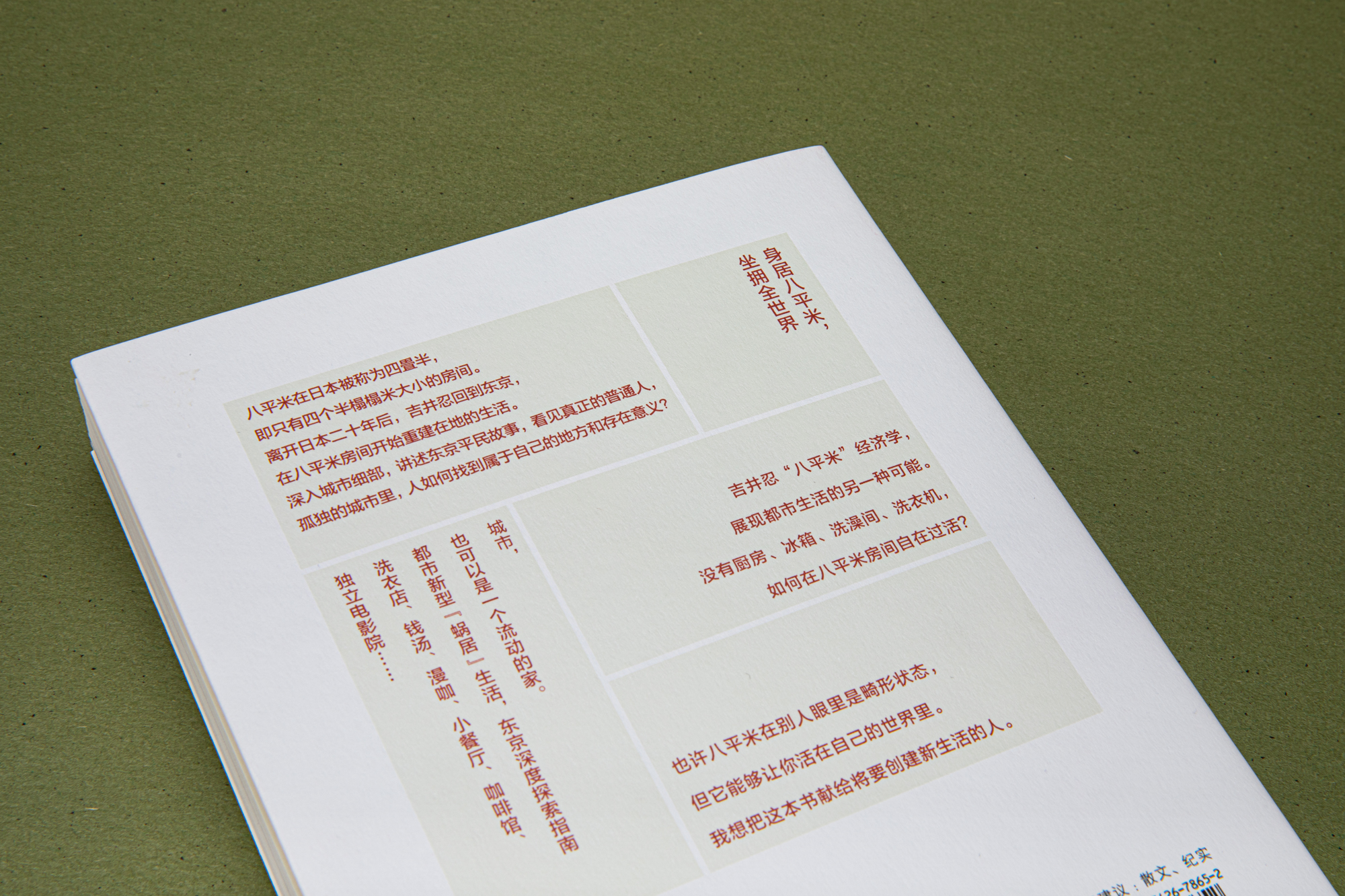

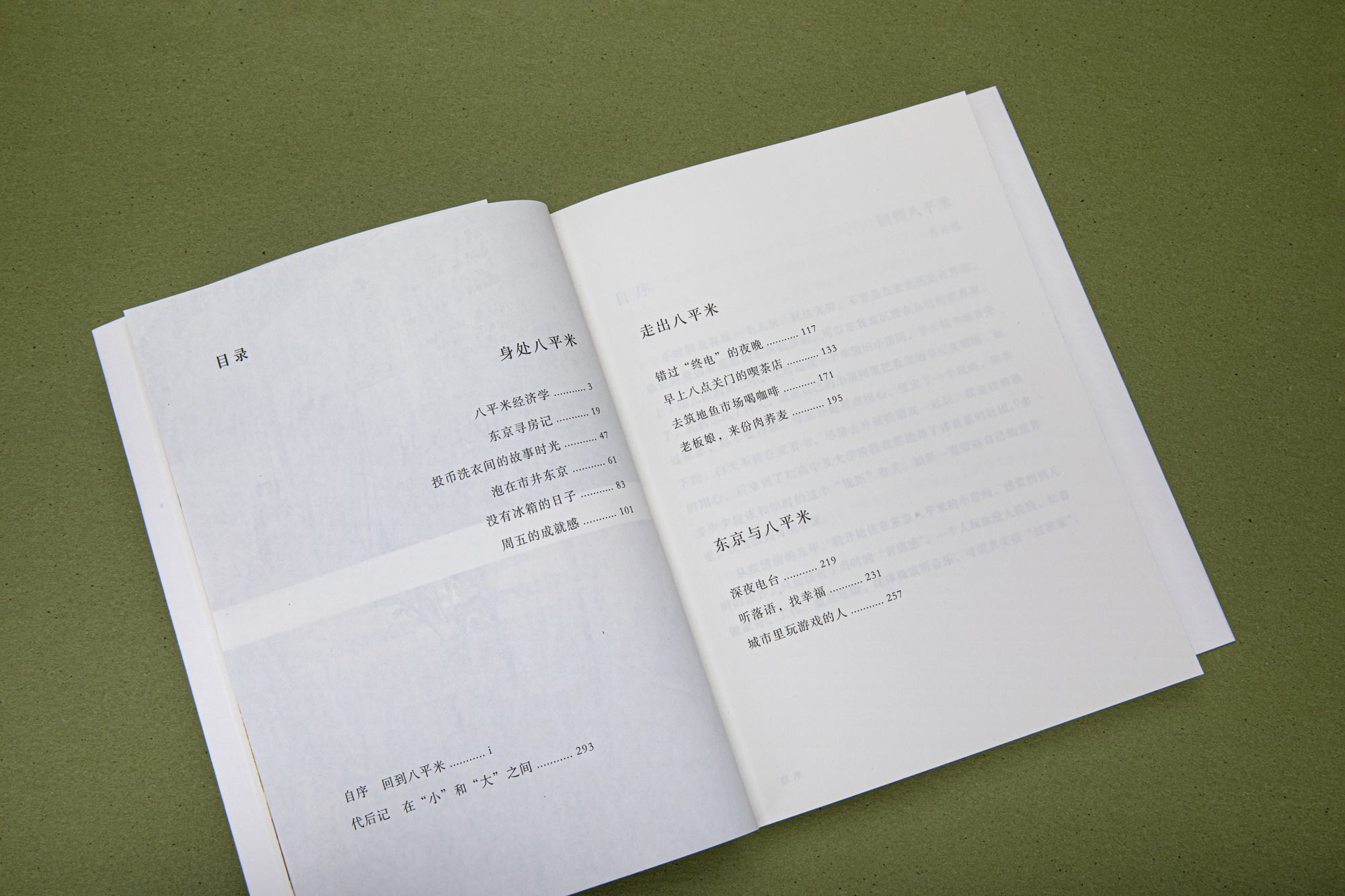

《东京八平米》是日籍华语作家吉井忍对其在东京亲手建立起另一种日常的记录。八平米在日本被称为“四畳(叠)半”,即只有四个半榻榻米大小的房间,租金便宜。因为八平米房间没有厨房和冰箱,也没有洗澡间和洗衣机,她兴致勃勃地写起如何饮食起居,以及亲历的日本庶民生活日常。居住空间逼仄,她把生活延伸到城市的街头和公共空间,写东京的洗衣店、钱汤、咖啡馆、24小时漫咖店、独立电影院、小餐厅等,同时写下她遇见的东京平民故事,这些人物是“看不见的、真正的东京人”,他们的故事为我们铺陈日本的世情百态,亦照见自身。

八平米是生活的原点,东京整个城市则是生活的延长线。物质与精神的断舍离,带来经济空间和身心自由。吉井忍的“八平米”经济学,为每一个身心俱疲的现代人提供生活的另一种可能:珍惜此时此刻,用自己的方式,找到你所需要的舒适感和归属感,赋予明天继续生活的活力。

此前,我们发起了「当房子只有八平米,生活却有很多种可能 | 翻翻书·写写字」的征集活动,最后选出三位读者寄送了《东京八平米》的样书。十天后,三位读者都已经阅读完,并写下了他们对这本书的理解和看法,以下是他们的书评。

在这本书中,读者或许能找到属于自己的“八平米”,“它也许是某个地方或某个人,在那里你不用伪装,可以好好地面对自我,尽可能地去享受当下”。

《东京八平米》

[日]吉井忍 著

理想国,2022年11月出品

眼前或许就是“山的远方”

文 | 葱白

第一次读吉井忍的作品,却觉得很亲切。跟着作者的描绘,仿佛自己也去了那个8平米的房间,在钱汤泡澡,看通宵场的文艺电影,与洗衣店的客人闲聊,吃了荞麦面,更知道了喫茶店老先生以及咖啡店的女店主平凡却不平淡的人生故事。在知道这是日本作家用中文写作的作品后,更是佩服。

说起来,我和作者的生活其实大相径庭。不但是一个家乡话都不能掌握的语言困难户,社交能力有限,学习工作生活也很按部就班。总是很羡慕那些生活经历丰富的人,看看作者去过那么多城市,认识那么多人,甚至光房间就住过30间。有时候也有那种冲动,要不要去过丰富多彩的生活。但就像书中的欧力酱说的那样——“还是算了吧,你做不了”,我既没有这样生活的能力,更没有这样生活的勇气。嗐,虽然多少有点遗憾,可每个人的生活都是不一样的,哪有什么最佳答案。

读了这本书更是有这样的感受。

不管谁的生活都有不顺利的地方,作者因为收入的有限和东京房价的高昂,在八平米的空间里,不能随时随地地沐浴,做饭也受限制,无法会客,更不能随意添置物品。但她并没有一味抱怨,而是享受如此生活的好处:交通便利,设施齐全,可以把省下的房租,拿去旅游,看演出。

金星堂的大泽先生,小时候遇到了东京大轰炸,房子毁了,第二天便复课,老师组织大家一起去找失踪的同学。他后面婚姻也不顺利,好不容易遇到第二任妻子,有了稳定的生活,开了喫茶店,又接连照顾生病的妻子和丧妻的内弟十几年。他被动地接受生活的磨难,却认真地过着每一天。坚持善待别人的同时,也有一个明确合理的界限。遵守和顾客早开店的约定,还会着装整齐地去见新朋友——尽管会面不如预期,也没有失望,仍然去发现外出的乐趣。还有书中许许多多的人和事,虽然大家生活不尽相同,却也都在寻找各自的幸福。

都说生活不止眼前,远方还有诗和田野,但眼前或许就是“山的远方”呢。

另外,作为米饭爱好者,已经计划购入土锅了,期待中。

吉井身体里有个天真纯洁的少女

文 | 兜兜

几年前我曾参加书展的活动,见到过吉井忍老师。记忆中她说话速度不快,说中文有股台湾腔,嗲嗲的,娓娓道来介绍着日本的特色小书店和书店文化。曾经介绍过的有些日本书店消失了,但庆幸在《东京八平米》中见到了吉井忍老师的后续。

最早知道“叠”这个概念是在森见登美彦的《四叠半神话大系》,说叠就是一张榻榻米的大小。如果无法想象,就类似于我们宿舍床铺位那么大。四叠半就是四张半床铺的面积,象征着年轻人蜗居时候的困窘。作者搬回日本后,就住在四叠半大小的小房子里面,没有冰箱和洗衣机,洗澡也得去外面的浴室(钱汤)。住在如此狭小的房子里面会让人感到不适,但是吉井却甘之如饴,因为房租低廉,交通便利,攒下的钱能去想去的地方。

吉井说想要把事物的“两面性”都写出来,但我更多地看到的是她的豁达、随性和积极的一面。不能在房间里面洗澡和洗衣服,就去外面的洗衣房和钱汤,享受洗衣房里的悠闲时光和邂逅钱汤里的其他人。地方小厨余垃圾有异味,就买特定的隔味垃圾袋。种种困难还是一直存在,重要的是如何处理看待,或许会在实践的过程中收获到别样的体验,这是作者教会我的道理。

本书主要围绕八平米内以及八平米外的世界展开。前者介绍了作者为什么要搬家,如何找到这间房子,如何与小房子的种种弊端作斗争。后者围绕吉井所喜爱的小店以及小店里面可爱的人们。写得非常温情,我特别喜欢荞麦店老板娘的故事,人的善良、脆弱、相互信任和依赖铸就彼此之间的桥梁,超越了单纯的交易关系,成为心灵的避难所和栖息地。

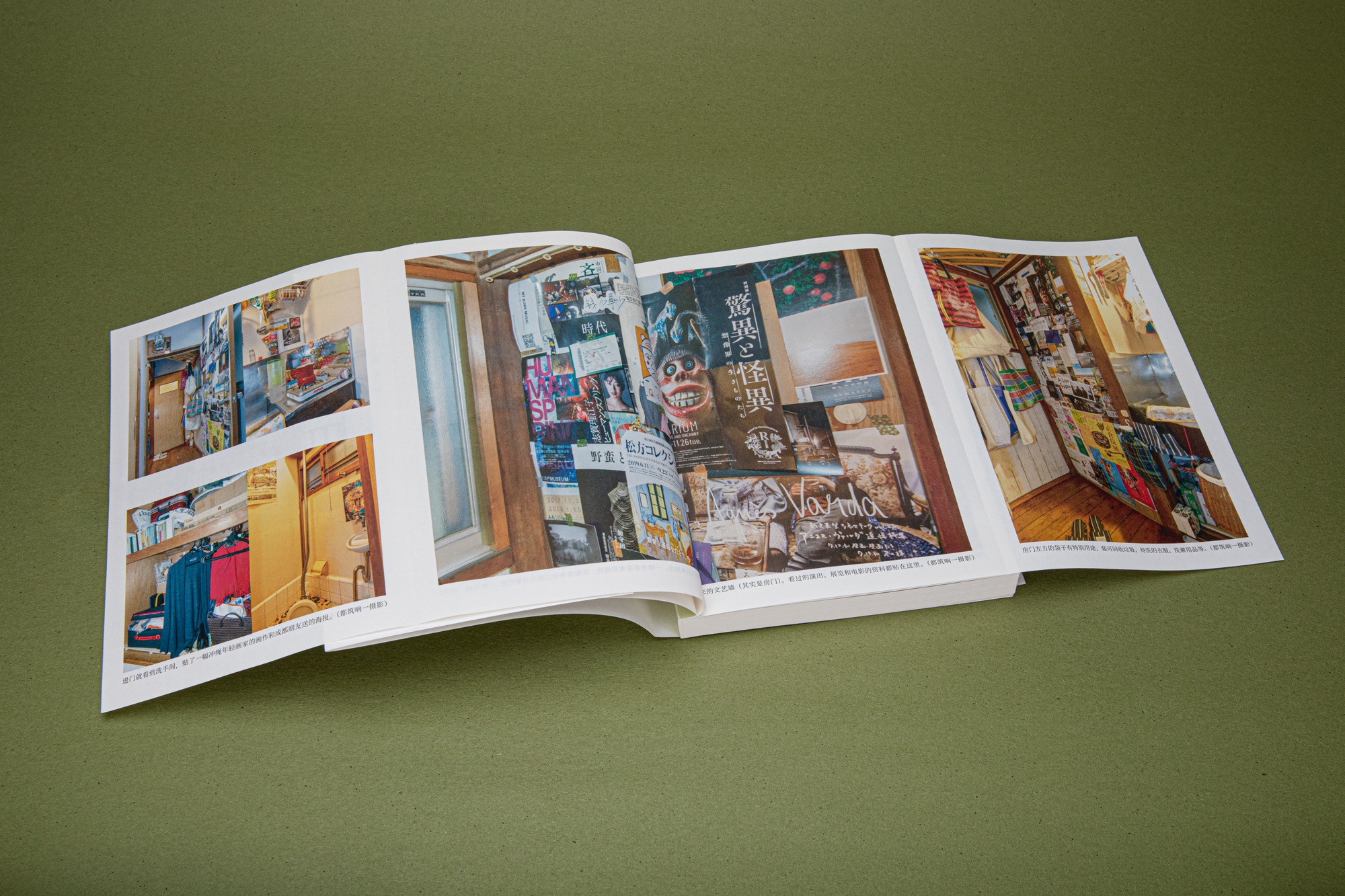

里面的图片也很有意思,吉井画的简笔画特别可爱。都筑响一要来拍照,说事先别整理,吉井就真的傻乎乎没整理,呆呆地坐在那里给他拍。我觉得吉井身体里面有个天真纯洁的少女。狭小的房间里面还有本新华字典,即使远离了中国,对于语言文字的执着也没有消散。

那寂寥的雪景意境或许吻合了她的内心世界

文 | 杨海滨

当我意识到吉井忍是用汉字写作时,立即想到那个在唐朝当官的日本人阿倍仲麻吕,其极热爱中华文化,取汉名“晁衡”,并在大唐担任过不同级别的官职,最后被帝封为“北海郡开国公”,在至高的地位上享受着大唐的物质和文明生活,直到晚年才回到日本,走时带走了大量中华书籍和文化民俗,据说今天日本很多传统习惯,就源自他带回的唐朝气象。而且他在长安时,还和诗人李白、王维是莫逆之交。这就表明中华文化在东亚乃至世界如灯塔、长矛,光照和穿透日本人的思想,并使他们不自觉地成为追随者。

重提旧事,是因阿倍仲麻吕在数千年前就是日本人中热爱中华文化的代表,在他之后也有了更多的热爱者,吉井忍毫无疑问也是其中之一。我举例说明中华文化对她的吸引力:吉井忍是在日本长大,并读完小学中学高中大学,浑身都带着日本的气质,然后来到中国成都留学,学习和阿倍仲麻吕当年在长安学习时一样的汉字,毕业后在北京长住,她改用汉字写作,该有多深的热爱才能做到这点,再次彰显出汉字的张力和魅力。

除了她热爱汉文化并用汉字写作之外,吉井忍甚至可能连爱情也是爱屋及乌嫁给一个中国男人——尽管之后劳燕纷飞。

在我看来《东京八平米》的故事以散文笔调,记录了她看到的、被我称为非虚构主题范围的人或事。真实的生活总是不由自主地吸引我的注意力。譬如,在我看到整本书中最棒的,也让我从心里发出低声感叹的《早上八点关门的喫茶店》时,精神大震,像与一位老友分别多年后又不期而遇。

这是一个关于“一位白头发的老年人,瘦长身躯,白色衬衫搭配一条吊带裤子,衣服虽有些老旧,但笔直的 ,裤线上双腿看起来很修长”的,名字叫大泽功的人生故事。我引用这段文字,是想说明作者有很好的汉字功底,她能这样精准用汉字描出老人的形象,让我欣赏。这不是翻译,而是实实在在的中文创作,实在是难能可贵。

读完第一遍,我迅速回过头重新翻回P133页看第二遍,我这才看懂:吉井忍呈现出大泽功一生的故事,又透过大泽功的视角,看到更为开阔视野里生活在社会底层人的生死故事。譬如,他说:十多年前常在他店里喝咖啡的“五十多岁的汉子”——看看,一个连名字都没有的常客,得了癌症在医院临死前,想喝杯他做的冰咖啡,他坐上电车走了几个小时把做好的冰咖啡送到了医院那人手里,大泽功没说当时的具体情况,只说他回到东京后等待传来的结果。吉井忍这样评价他的人生:“他其实没什么可挂念的,爱情的羁绊,情面的障碍,都没有。想睡觉就睡觉,想做什么就做什么,那也是一种活法。别可怜他。”这种冷静,也许带着沧桑人生后的麻木,但还是让我大吃一惊。文化的差别一目了然,我自然是不喜欢这样冷峻的人,或者说那种日式的人情味。

大泽功还讲述了他看到的其他故事——那几个三四十到他喫茶店里吸烟的女子和另外几个人的故事,不过在我读过整篇故事后,已不太关注后面的人物了,我知道这个世界上每一个人的人生都是独一无二的,每个人的经历只属于他自己特有,东京的老人是这样,北京的老人也是这样,区别在于,不同的文化会有不同的经历和表现。

我想特别说明的是,作者笔下的这种透视写法——先是吉井忍看到大泽功,后是大泽功看另外的人生——这是不是三重透视法,我不懂美术,只是随意说出的看法,但这样的技法对我这样的读者来说,仿佛开启了一个新的视角和观察方式。我想读者是分年龄和修养的,理解也是各不相同。

吉井忍还用了很多笔墨描写她居住的8平米之内和之外的想法和寻找的故事,我觉得8平米就是8平米,一个物理空间而已,不值得炫耀更不必沮丧,仅是一种生存的现实现象,和住800平米的别墅从本质上没有区别。

她之所以选择8平米,答案已在她的文字中说得很清楚,就是为了能从挣到的工资中腾出一部分钱去旅行、去看电影和各样的展览,而将极少的钱投到房租上,她心甘情愿将卫生间延展到了公共厕所,也乐意到灰暗的洗衣房去洗衣,读到此让我心动的细节又出现了:当她写到她在整个都是雾霭笼罩的洗衣房里碰到那位在秋田县出生的老阿姨,在与她这个陌生女子第一次见面时,就倾心说出自己是因忍受不了丈夫的家暴,内心渴望自由,在女儿们长大成人后,决意在一个雨天逃离四十多年家庭的故事,让我在阅读的灰暗中为之一震。我喜欢看别人的人生故事,这样的故事给了我无限的想象。

另外,我还喜欢她花三个月的住房租金,去购买那张拍摄于冬日海参崴的旷野上一派寂寥雪景的浪漫行为,那寂寥的雪景意境肯定吻合了她的内心世界,在精神上显得熠熠生辉。

剩下的故事,无论从思想性和技术的结构上,甚至可读性上,仍然认为还是《早上八点关门的喫茶店》更为突出,对我这样格外关注人物命运的读者来说,有了《早上八点关门的喫茶店》这个故事和它带来的启发,我觉得自己在两天的阅读里得到了满足。

以上是一个读者的心得,对错都与别人无关。

目前读书栏目将和各大出版社合作,定期发布「翻翻书·写写字」书评征集活动,欢迎出版社联系合作,图书信息可发送邮箱:wuxh@thepaper.cn

如果你喜欢读书,有表达的欲望并尊重彼此的时间,欢迎关注“湃客工坊”微信公众号的活动详情,成为下一期的图书推荐人。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司