- +1

洞天寻隐·学林纪丨 虚实之间:石室、洞天与汉晋墓室

本文首刊于吕舟、崔光海编《2019年第一届洞天福地研究与保护国际研讨会论文集》(科学出版社,2021年版,241-252页),修订版刊载于《美术大观》2022年第12期。澎湃新闻经授权刊发。

载营魄而登霞兮,掩浮云而上征。命天阍其开关兮,排阊阖而望予。

——《楚辞·远游》

超脱生死、御风而行,遨游于天地之间,是中国哲学思想中最完美的想望。神仙思想发轫于战国时代,先秦典籍中曾多处提到与神仙相似的名词,如神人、真人等。其由来众说纷纭,[1]总之到了秦汉时期已成功带动了当时社会求仙的风气。从《列仙传》中可知:约至东汉时,“道”与“道士”一词已不仅意味着哲学中的“道家”,更指向一种具有特殊修炼以及生活形态的群体。这些道士、神仙遨游于实际存在的名山大川之间,偶居于石室之中,过着超凡的生活。[2]东汉末年,“太平道”“天师道”等教团出现后,尽管在信徒管理、仪式上各有不同,但这些与“道”有关的宗教,在精神层面上均以“成仙”为目标,尤其是天师道将“仙”与其所特有的“种民”观念相挂钩。[3]

“升仙”的追求在文献及墓葬中均有十分生动的表现。汉代文物中常见仙山、云纹等题材,汉镜上更铭有“上泰山、见神人、食玉英、饮醴泉”等愿望。墓葬方面,凿山为陵的王陵可能是模仿西王母居所,[4]壁画中的各种图像也暗示着期望墓主灵魂能超脱死亡、遨游于天地之间。[5]事实上,在墓室建筑空间、壁画题材的引导之下,灵魂“游”于其间,使得看似阴冷的墓室其实并非仅是一个停棺之所,反而更接近一个特制的仙境。[6]巫鸿先生认为:秦汉时期的墓室设计有两种互补的模式,第一种体现了当时的宇宙观,第二种则为死者提供了身后的“理想家园”。在汉代新出现的“死后成仙”的信仰氛围下,“先死后蜕”的神话被创造出来,并且经由艺术手段把墓葬变成灵魂复生和幻想的仙境。[7]那么这类神圣空间,在“事死如事生”的态度下,是否也在同时期宗教文献中有对应的表述?当这种宗教的空间概念进一步发展时,墓葬空间是否也同步发生了变化?本文即以此为主题,分为四段论述:第一段论述汉人眼中的“仙”及其所属的特殊空间之特性;第二段从墓室结构、装饰内容以及墓内祭台三方面的出现与转变来论述墓葬与洞天的关系;第三段尝试从宗教学的角度探讨魏晋时期开始出现的修仙场所(洞天)与墓葬之间的关联性;第四段以符号学、诠释学的角度来解释墓室与洞天之间不断相互影响与转变的关系。

一、“仙”及其所属的特殊空间

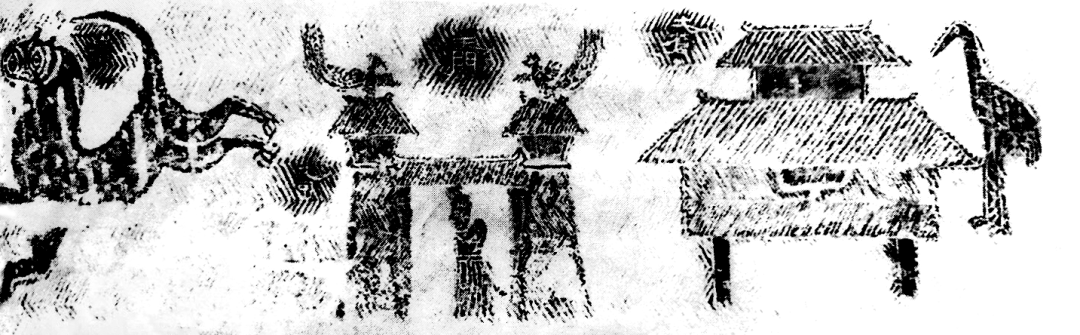

先秦文献中,“游”的概念几乎是与神仙思想同时出现的。从已知的人间启程前往未知的仙境,这不仅是一趟旅行,更是一连串的修行。《说文解字》释“仙”本字“僊”为“长生仙去”,《广韵·平声·仙韵》:“僊,迁也。迁入山也,故字从人旁山。”而“僊”字的本字无人部,《说文解字》释为“升高也。舁囟从声”。《史记·孝武本纪》载武帝好求仙,曾于名山大川、蓬莱、东海、高处寻觅仙踪。[8]《列仙传》中载七十多位仙人,其中40人与山有关,16人与水有关,2人入海,还有些居于高楼。[9]蓬莱难寻,东海茫茫,唯有名山大川与高处可得,因而汉代的博山炉及墓室壁画、画像石中的山里或屋顶常见仙人、羽人、神兽出入(图1~图4)。

图1/ 博山炉,河北满城汉墓出土,炉上可见山峦与穿梭其间的神兽、动物等(引自中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集12:秦汉卷》,文物出版社,1998,图版一二九、一二八)

图2/ 西汉的羽人,陕西西安南玉丰村西汉墓出土(引自中国青铜器全集编辑委员会:《中国青铜器全集12:秦汉卷》,图版一三八、一三九)

图3/ 东汉仙人与山水图,山西夏县王村东汉墓出土(引自徐光冀主编《中国出土壁画全集2:山西》,科学出版社,2012,图版十三)

图4/ 画像石中楼阁上的仙人(引自中国画像石全集编辑委员会:《中国画像石全集 第2 集 山东汉画像石》,山东美术出版社,2000,图版四七)

汉代仙人出没之地,有不少属于后世所谓“洞天福地”者,如峨眉山、华山、嵩山、霍山、泰山等。其中,地位最为特殊的当属西王母石室所在的昆仑山。昆仑山神话在战国时代已出现,昆仑山作为仙境中心、[10]天门入口,[11]汉代艺术中有许多山峦即被视为是昆仑山(图5)。[12]山上石室中常驻西王母,其穴居野处,以掌有不死之药,并使周穆王乐而忘归的能力而受到崇拜。其信仰与昆仑山神话相辅相成,至汉武帝时已具有广泛的社会影响,[13]甚至其居住的石室也成为仙境的理想居所。《列仙传》中即有赤松子、仇生、彭祖、邛疏、修羊公、毛女、邗子等仙人的行径与石室、山穴有关。

图5/ 马王堆M1 漆棺中的昆仑山(引自出土报告)

从上述文献来看,汉人心目中,适合遇仙、修仙、成仙之处多与山水、石室有关。既然生前向往仙境的山水、石室,那么,致力于描绘死后世界的艺术且“事死如事生”的汉人,又如何将这些仙境置于墓葬中呢?

二、墓室与石室

早在战国时期就已有将墓室视为死后居所的做法,曾侯乙墓中的漆绘门窗暗示着对于墓主灵魂已有“游”的概念。然而,此时期的墓葬中并未明确表示出宇宙观。将墓室空间既视为宇宙,又视为住宅的做法,目前仅能追溯到尚未发掘的秦始皇陵。

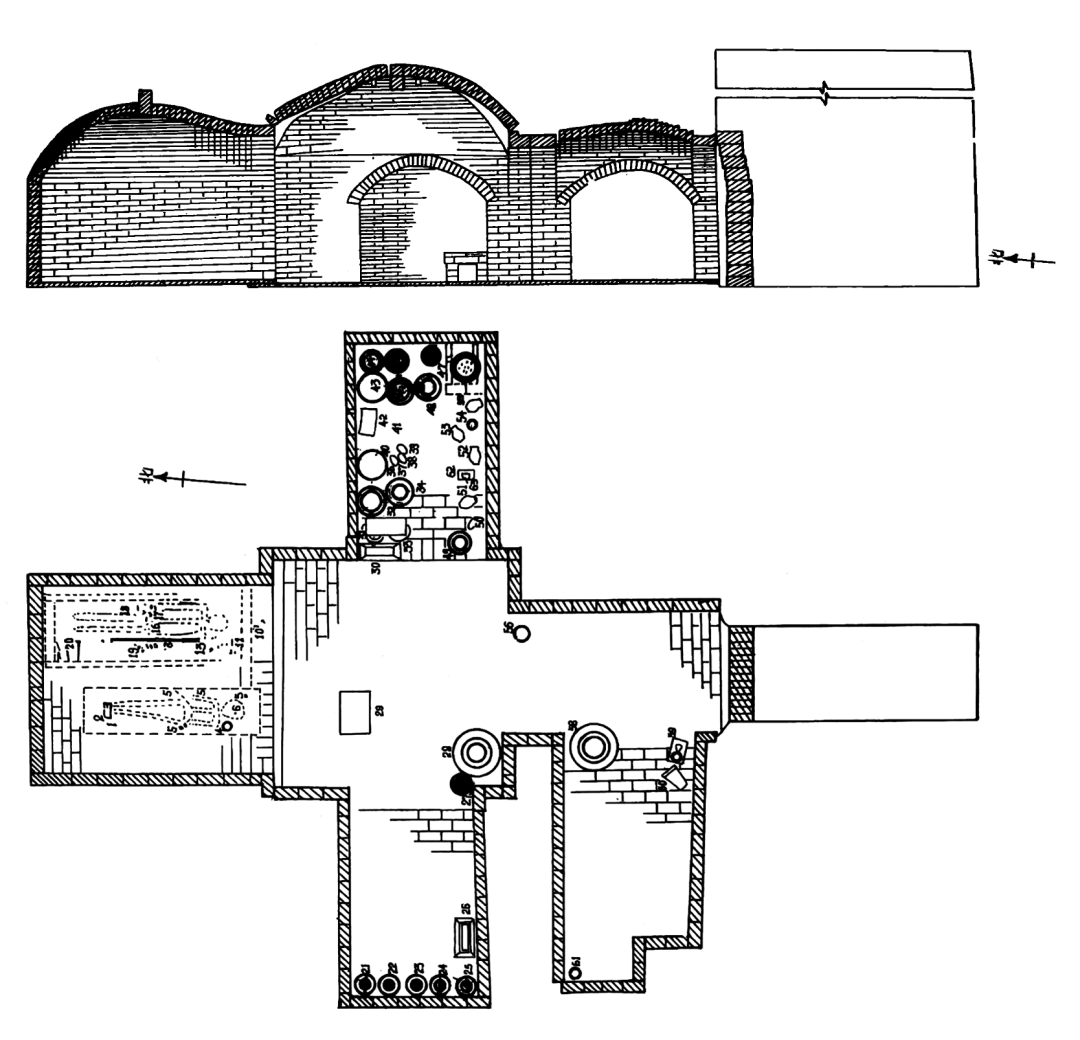

西汉早、中期,墓葬形式出现了巨大的变革。竖穴土坑木椁墓逐渐消失,横穴砖石结构墓葬开始盛行。[14]目前可知最早的石质穹窿顶墓室为徐州铜山的楚元王刘交(公元前201年—前179年在位)墓,[15]后有河南永城芒砀山保安山柿园汉墓(前137)、[16]广州象岗南越王墓(前122)、[17]河北满城汉墓(前113)、[18]曲阜九龙山鲁孝王陵(约宣帝时期)等,[19]都以凿石为室、穿山为藏的方式修筑。俞伟超先生认为:西汉中后期以后,许多砖室墓的形制是受这些墓葬的影响。[20]

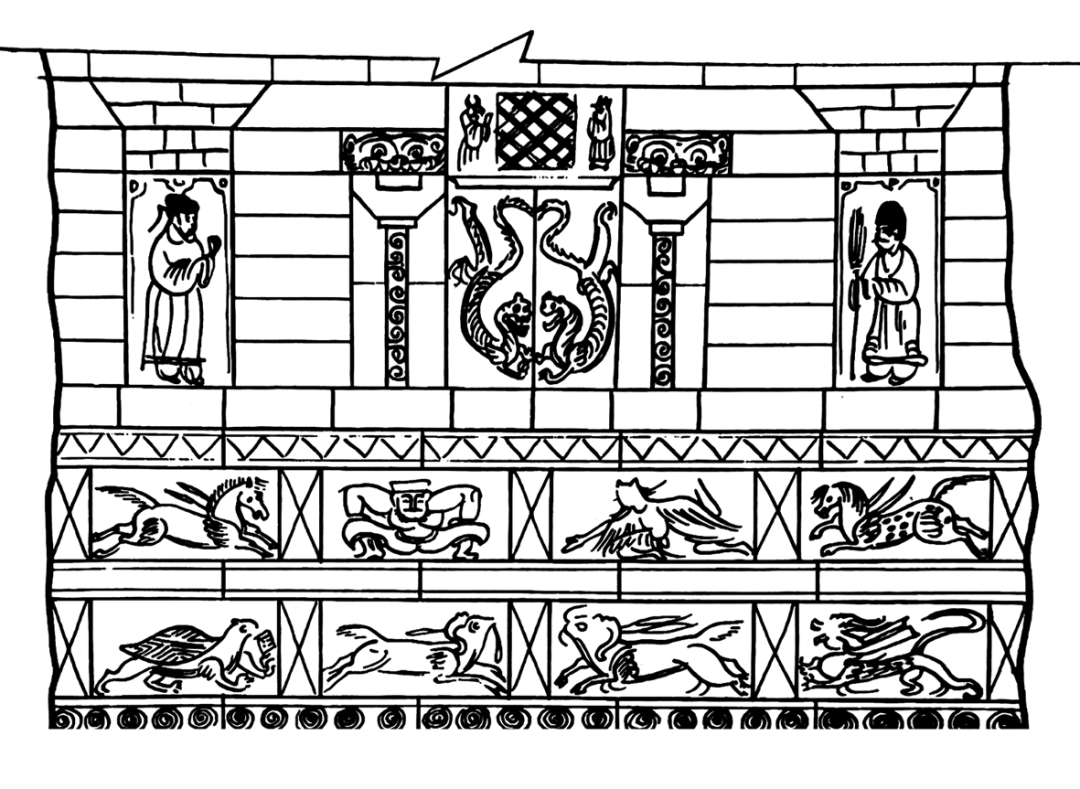

墓室结构既从木质转变为砖石材质,其象征的空间意义、使用模式也随之改变。首先,墓室顶慢慢隆起,终于在新莽前后出现象征天圆地方的穹窿顶。其次,墓室内空间分布与装饰也产生了新的设计:平面空间分布以区隔出车库、厨、厕等生活空间为主;垂直空间则以横线区隔出不同层次,从最上层的天界、仙界,到下层绘满人间世界的题材。[21]这样的设计,有时也隐喻着墓主由下方的人间往上方仙境升仙的过程(图6)。[22]此外,西汉中晚期墓葬中也开始出现祭台。种种的改变,将墓葬空间逐渐向汉人心目中最适合遇仙、升仙的场所——石室靠拢。东汉晚期,天师道教团创立后,关于死后的生命救度逐渐义理化、制度化,并体现在仪式空间的意象之中,如《老子想尔注》中所谓的“太阴”[23]。在墓葬结构再次转变之际,“洞天”一词也终于被创造出来,成为生人修仙场域的专属名词。为了能够更清楚地说明上述各种转变,下面以几座汉代壁画墓与画像石墓为例来探讨。

图6/ 升仙图,山东武氏祠左石室屋顶前坡东段画像(引自中国画像石全集编辑委员会:《中国画像石全集 第2 集 山东汉画像石》,山东美术出版社,2000,图版八七)

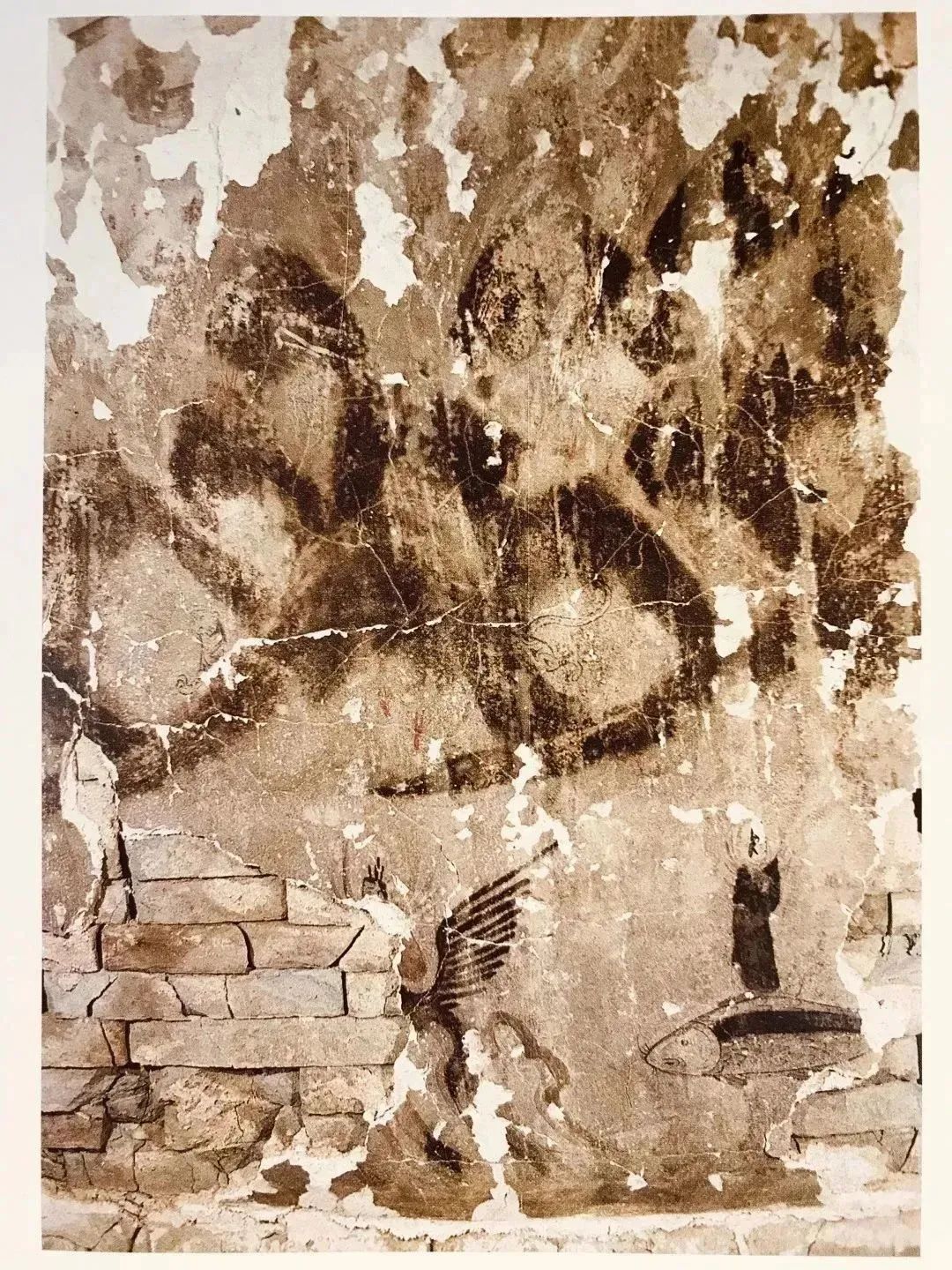

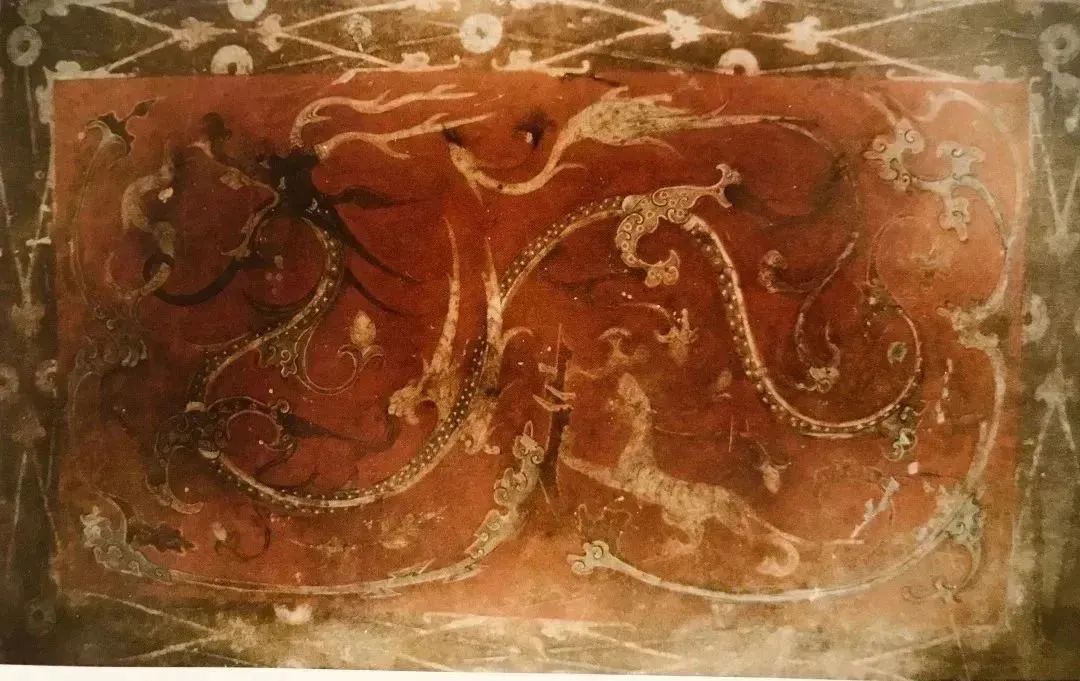

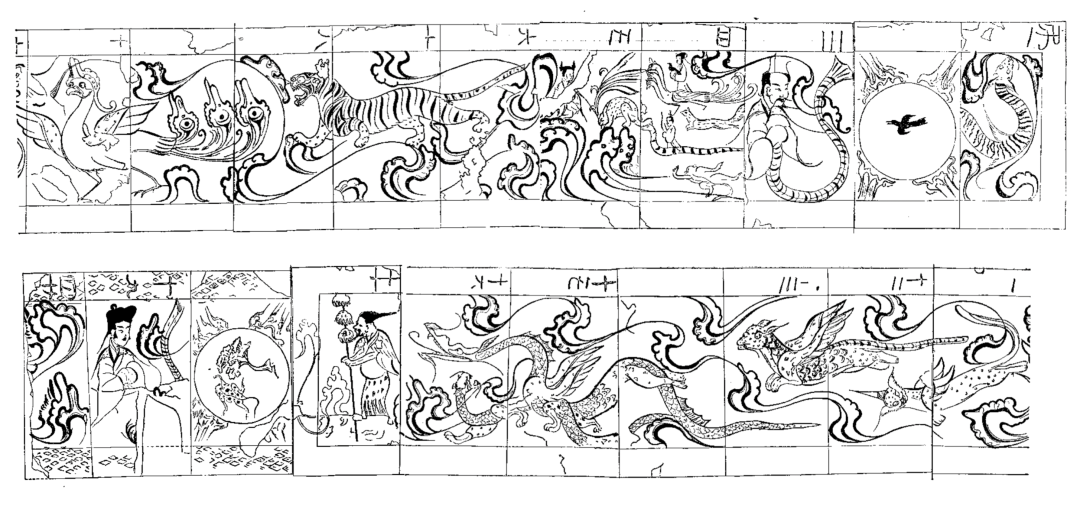

目前发现最早的壁画墓为河南永城芒砀山柿园汉墓。此墓主室为平顶,墓室顶及附近空间绘制了一幅巨型壁画(图7),画面以红色颜料为底,中央盘踞着一条巨龙,巨龙舌部卷着一条白蛇。龙腹两侧分别有一只白鹤及白虎。四只动物应为四神图像。[24]周围绘云气纹,外围则绘穿璧纹。关于这幅画的内容,许多学者认为与昆仑仙境有关。[25]

图7/ 河南永城柿园梁王墓墓室顶壁画,327c m×514c m(引自出土报告)

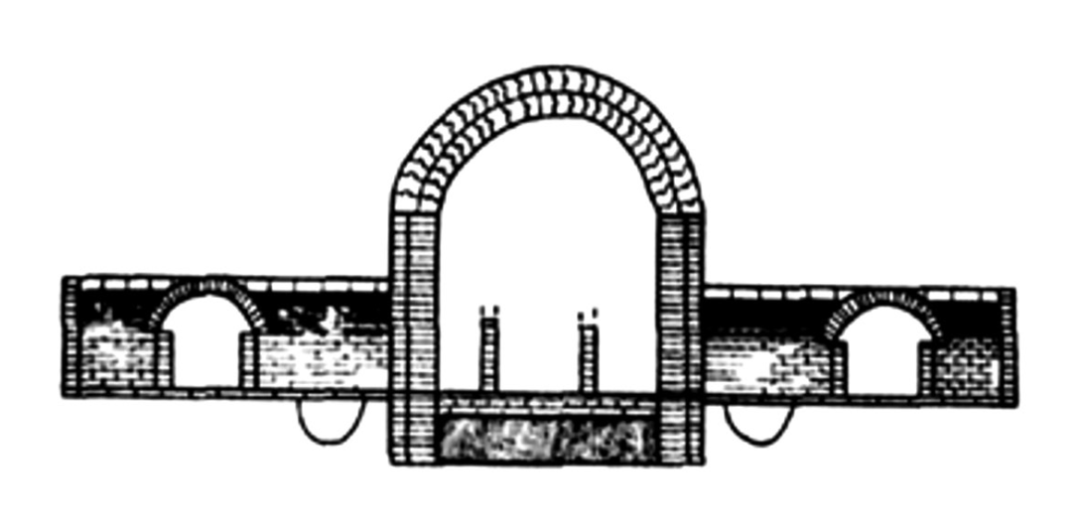

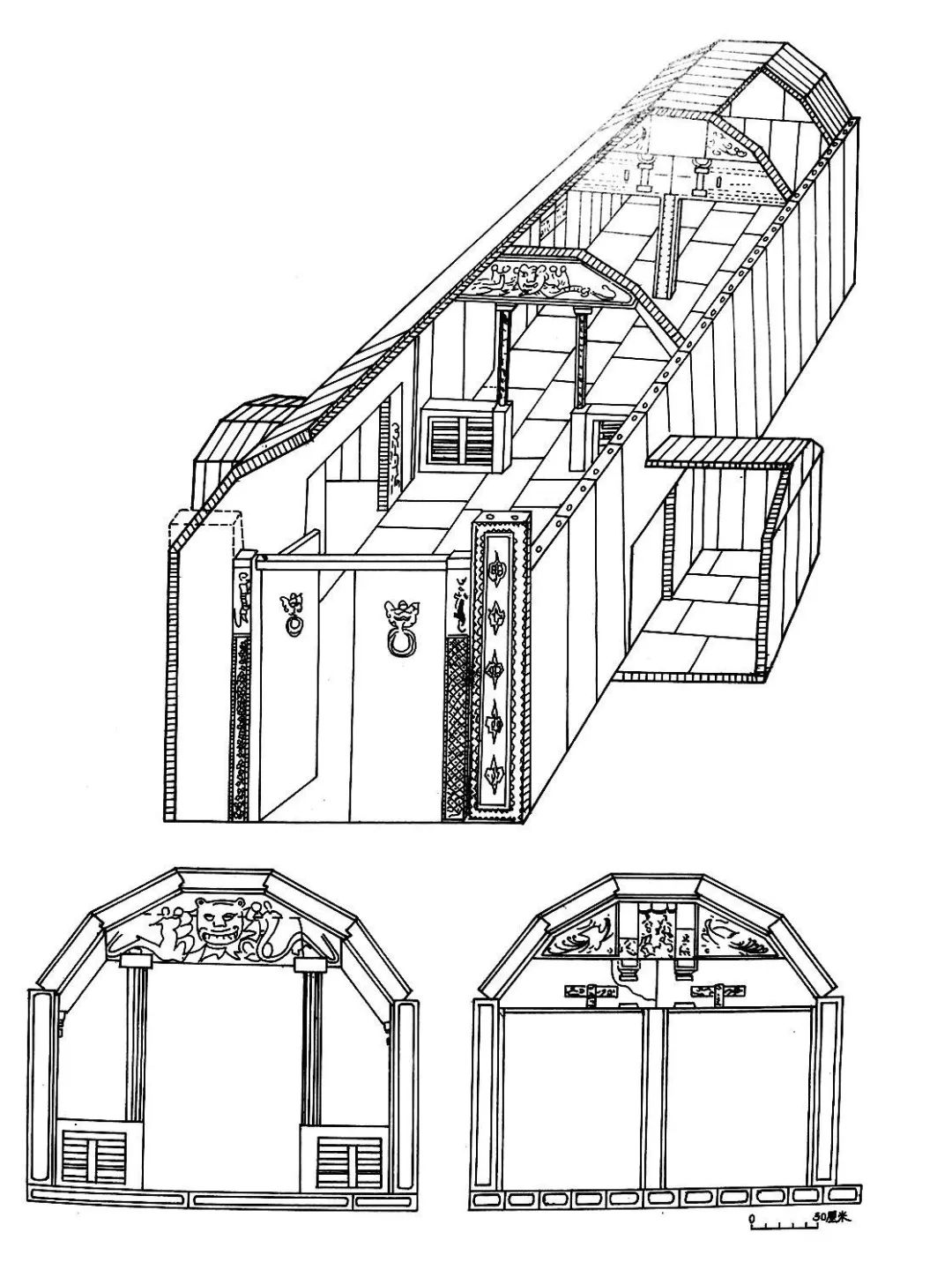

接下来出现的西汉中晚期壁画墓,主要分布于西安及洛阳等地。西安地区的壁画墓平面大多呈“甲”字形、砖券顶(图8),顶部常以天象图作装饰,四壁壁画题材较为丰富,较值得注意的是西安曲江翠竹园西汉墓,其中绘了一面绿框、饰有云气纹的门(图9)。[26]同时期洛阳地区的壁画墓室顶多为平脊斜坡顶,顶上绘有天象图、升仙图(图10);烧沟M61隔板上也出现天门(图11)。[27]

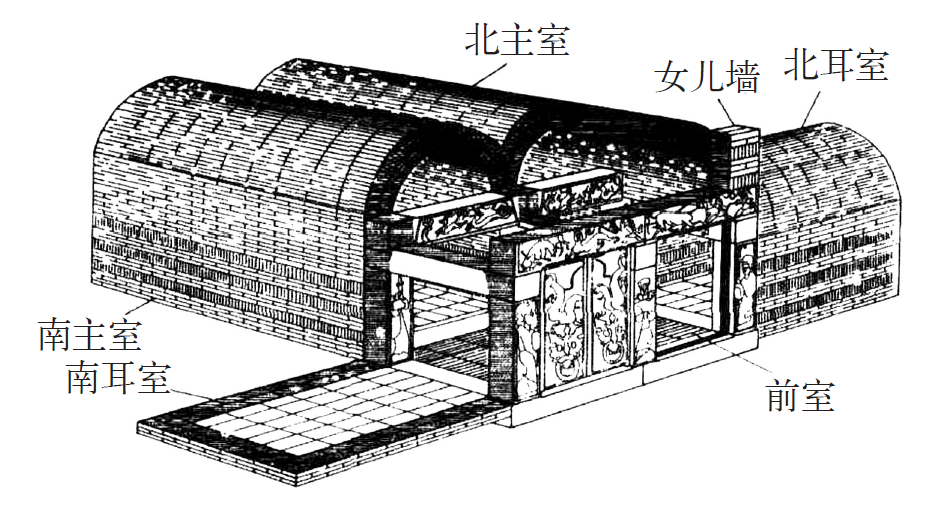

图8/ 西汉时期墓室结构图:上、中为西安翠竹园西汉壁画墓(引自西安市文物保护考古所:《西安曲江翠竹园西汉壁画墓发掘简报》,《文物》2010 年第1 期),下为洛阳烧沟M61(引自洛阳市第二文物工作队、黄明兰、郭引强:《洛阳汉墓壁画》,文物出版社,1996,第89 页)

图9/ 西安曲江翠竹园西汉墓,绿框云气纹的门位于画面左下(引自西安市文物保护考古所:《西安曲江翠竹园西汉壁画墓发掘简报》,《文物》2010 年第1 期彩页)

图10/ 洛阳卜千秋墓室顶上的墓主升仙图(引自洛阳博物馆:《洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报》,《文物》1977 年第6 期,第10—11 页)

图11/ 洛阳烧沟M61(上图引自洛阳市第二文物工作队、黄明兰、郭引强《洛阳汉墓壁画》,第89 页)

新莽时期,墓室顶的结构开始出现明显变化。图12可见:墓室主室逐渐出现穹窿顶,上面绘云气纹、天象图等以象征宇宙。

图12/ 新莽时期墓室结构图:左为洛阳偃师辛村新莽壁画墓(引自《洛阳汉墓壁画》,第123 页),右为洛阳金谷园新莽壁画墓(引自《洛阳汉墓壁画》,第107 页)

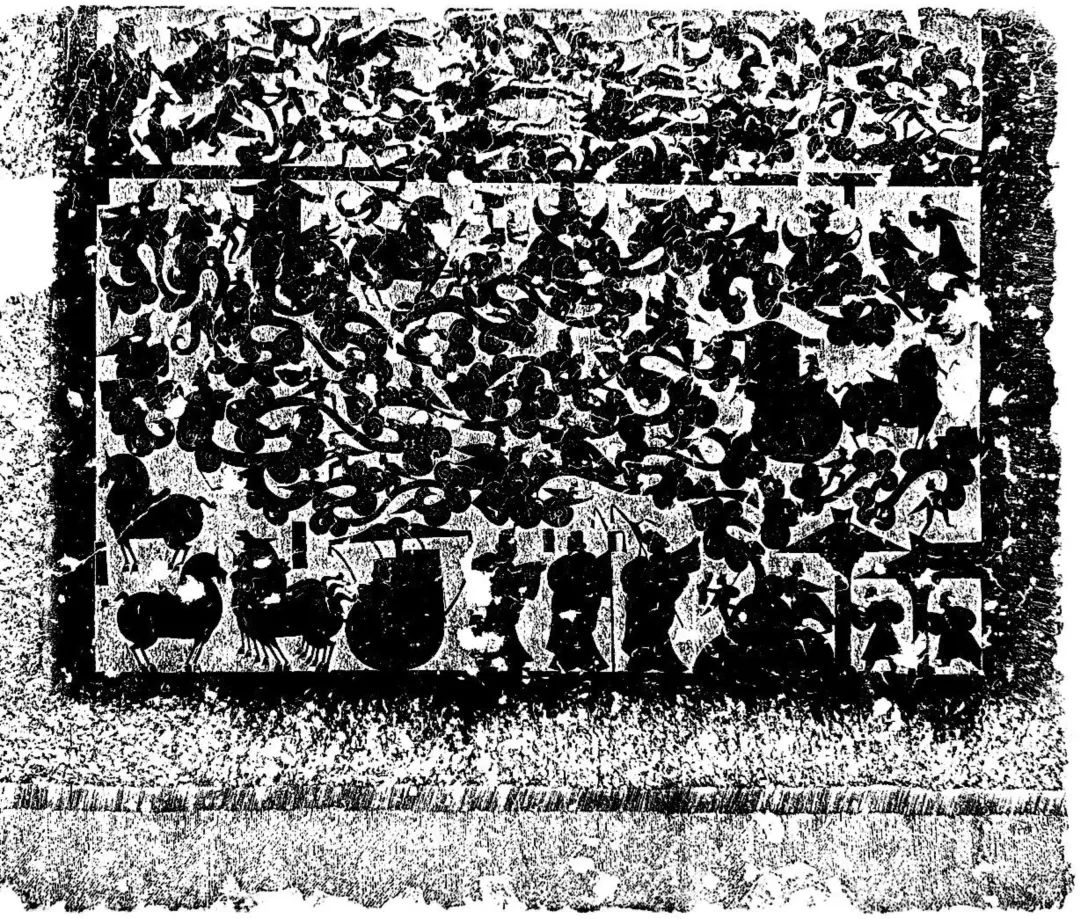

东汉时期的墓葬结构更具多样性,墓顶有平顶、券顶、穹窿顶、叠涩顶等形式(图13)。装饰题材中,与神仙、仙境相关的表现更为丰富。陕西定边郝滩汉墓中的“西王母仙境”图中(图14上),各种龙蹻、虎蹻、鹿蹻带领着仙人前往西王母仙境,表现出游于仙境、与仙人同乐的场景。该墓券顶上绘了一幅天象图,以圆形构图描绘二十八宿,中央围绕着风伯和雨师(图14下)。风伯雨师的作用本为护卫墓主出行,[28]但这两幅图像共出,不禁让人想到《列仙传·赤松子》中提到的“(赤松子)往往至昆仑山上,常止西王母石室中,随风雨上下”。显然借此暗示墓葬与西王母石室一样,是遇仙、修仙之境(图15)。

13-1

13-2

13-3

13-4

图13/ 东汉墓室结构图:13-1为洛阳道北石油站东汉墓(引自《洛阳汉墓壁画》,第142 页),13-2为南阳中原技校画像石墓,13-3为南阳石桥汉画像石墓,13-4为南阳邓县长冢店画像石墓结构(后三者引自黄雅峰主编《南阳麒麟岗汉画像石墓》,http://220.228.59.188/refbook/R201003008.html,引用日期:2019 年6 月4 日)

图14/西王母仙境与天象图,陕西定边郝滩汉墓出土(上引自徐光冀主编:《中国出土壁画全集6:陕西(上)》,科学出版社,2012,第65 页;下引自中国墓室壁画全集编辑委员会:《中国墓室壁画全集1》,河北教育出版社,2011,图版五三)

图15/ 升仙:上、中为2005 年陕西靖边县杨桥畔杨一村东汉墓出土,下为2003 年陕西定边县郝滩乡汉墓出土(引自徐光冀主编:《中国出土壁画全集6:陕西(上)》,图版八八、七二、六二)

此时期“天门”的概念盛行,在壁画、牌饰上都可见其踪迹(图16、图17)。“天门”图像的用意是将一个死亡空间的入口逆转成一个传说可以超越死亡、实现生命形式之根本转换的天界或仙界入口。[29]笔者认为:这样的孔道与下一段要谈的“洞天”中的重要设施“玄窗”有十分相似的作用。我们甚至可以考虑:这些题为天门的图像,是不是在“洞天”一词被建构、明确定义之后,以“玄窗”的名称被再次命名?

图16/“天门”:上为四川简阳鬼头山崖墓三号石棺,中为甘肃敦煌佛爷庙湾西晋墓照壁,下为重庆巫山县江东嘴小沟子出土的鎏金青铜牌饰(引自李清泉:《“天门”寻踪》)

图17/ 陕西旬邑百子村东汉墓的天门(引自徐光冀主编《中国出土壁画全集6:陕西(上)》,第130 页)

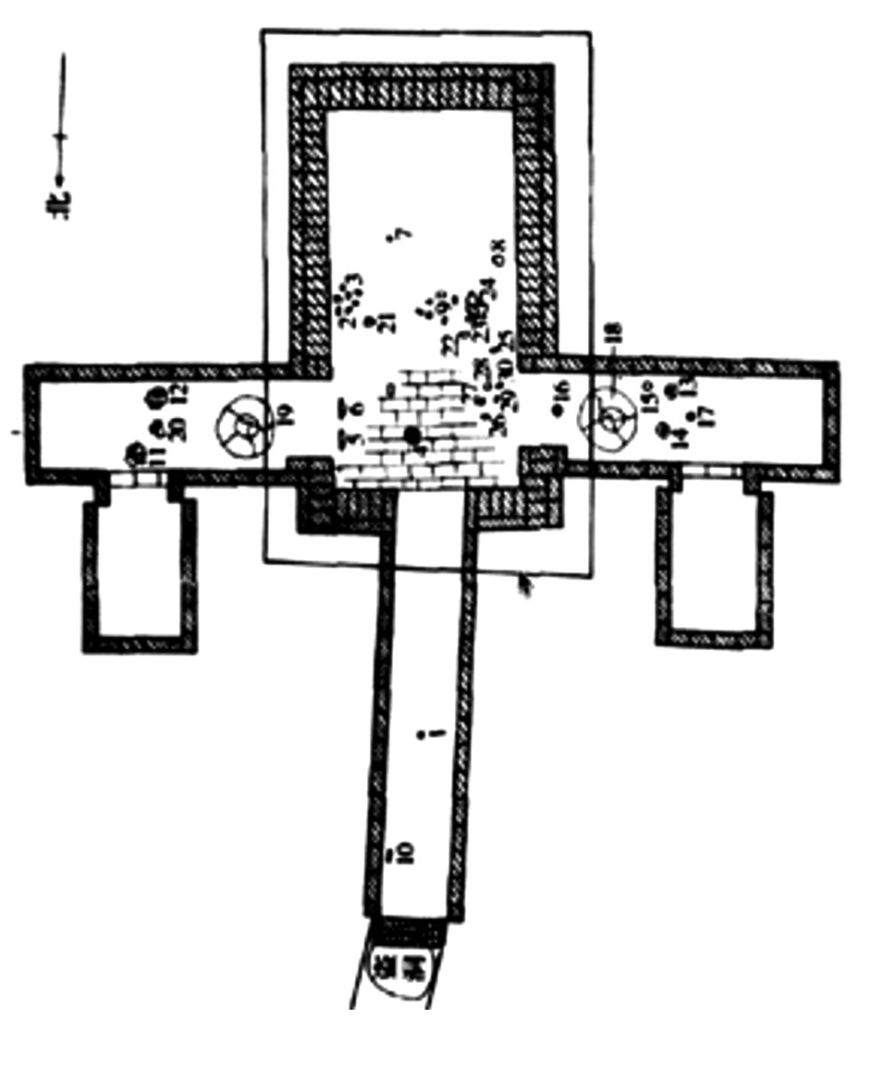

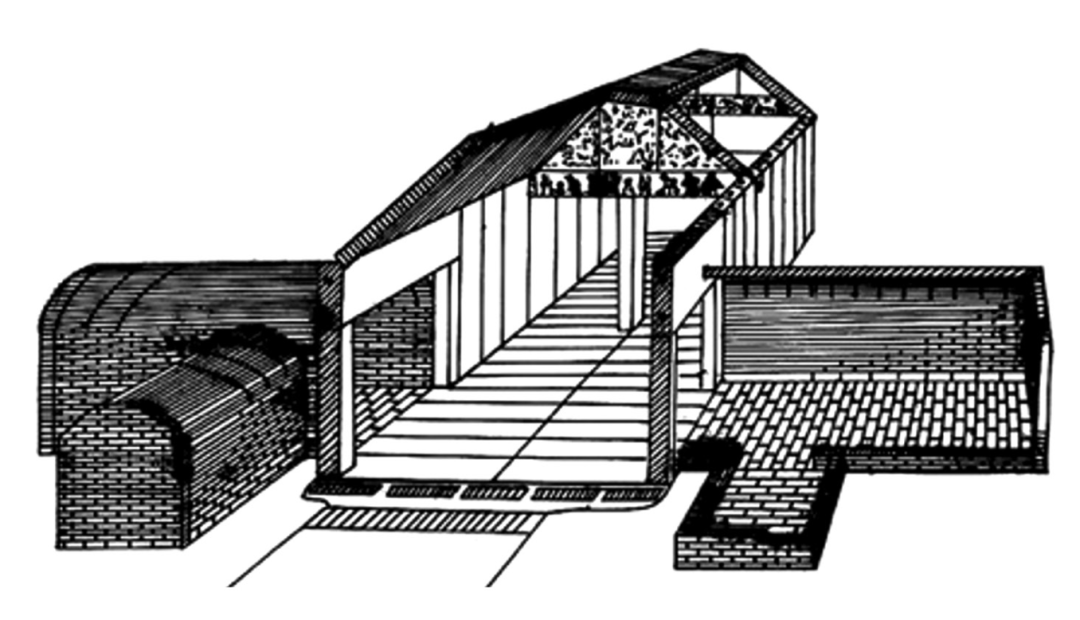

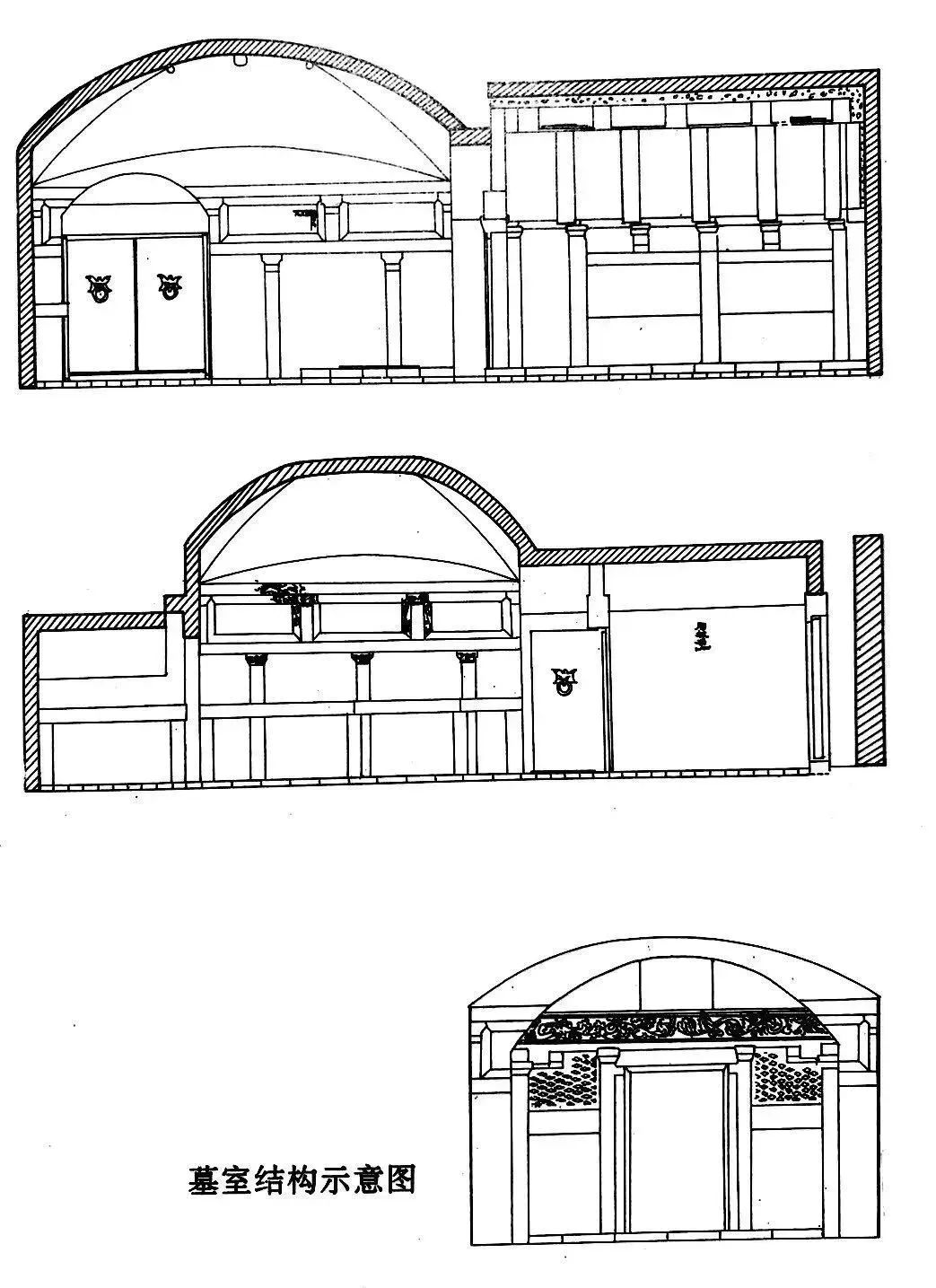

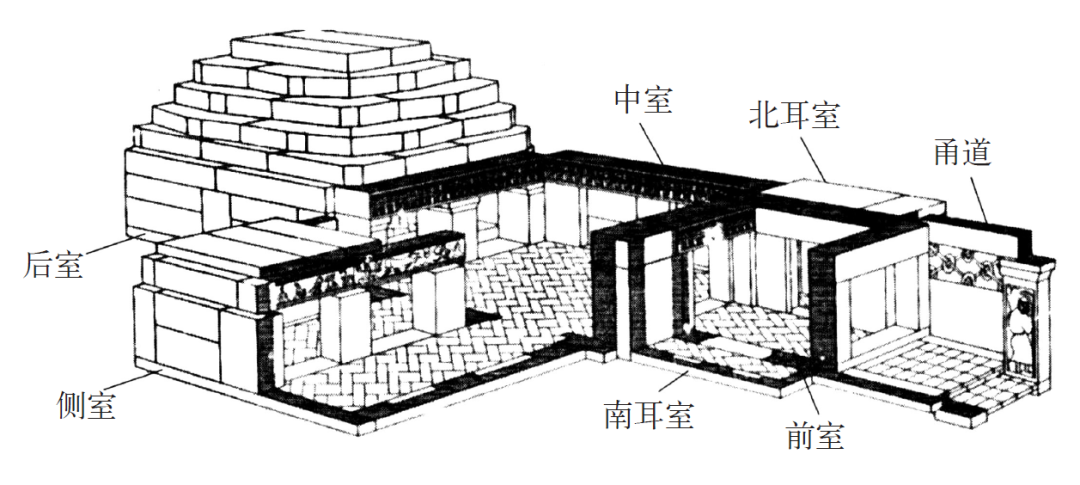

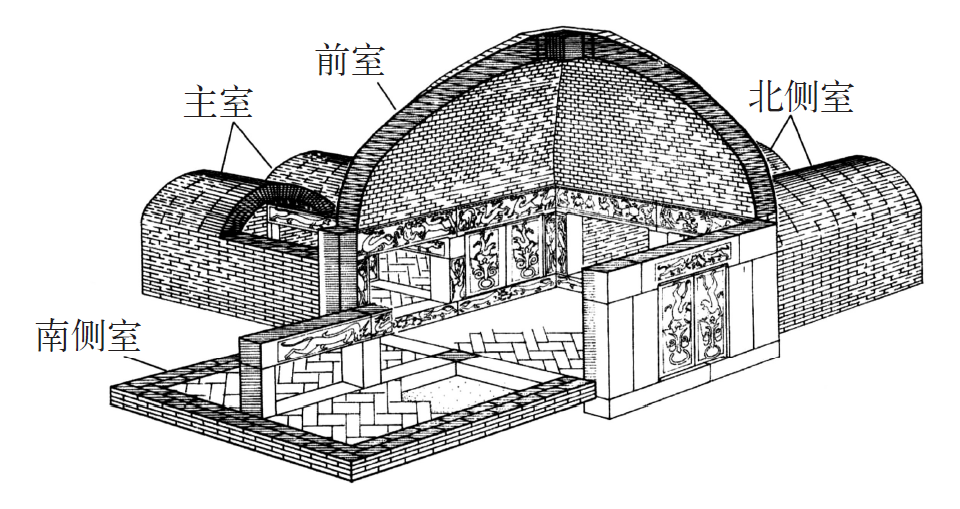

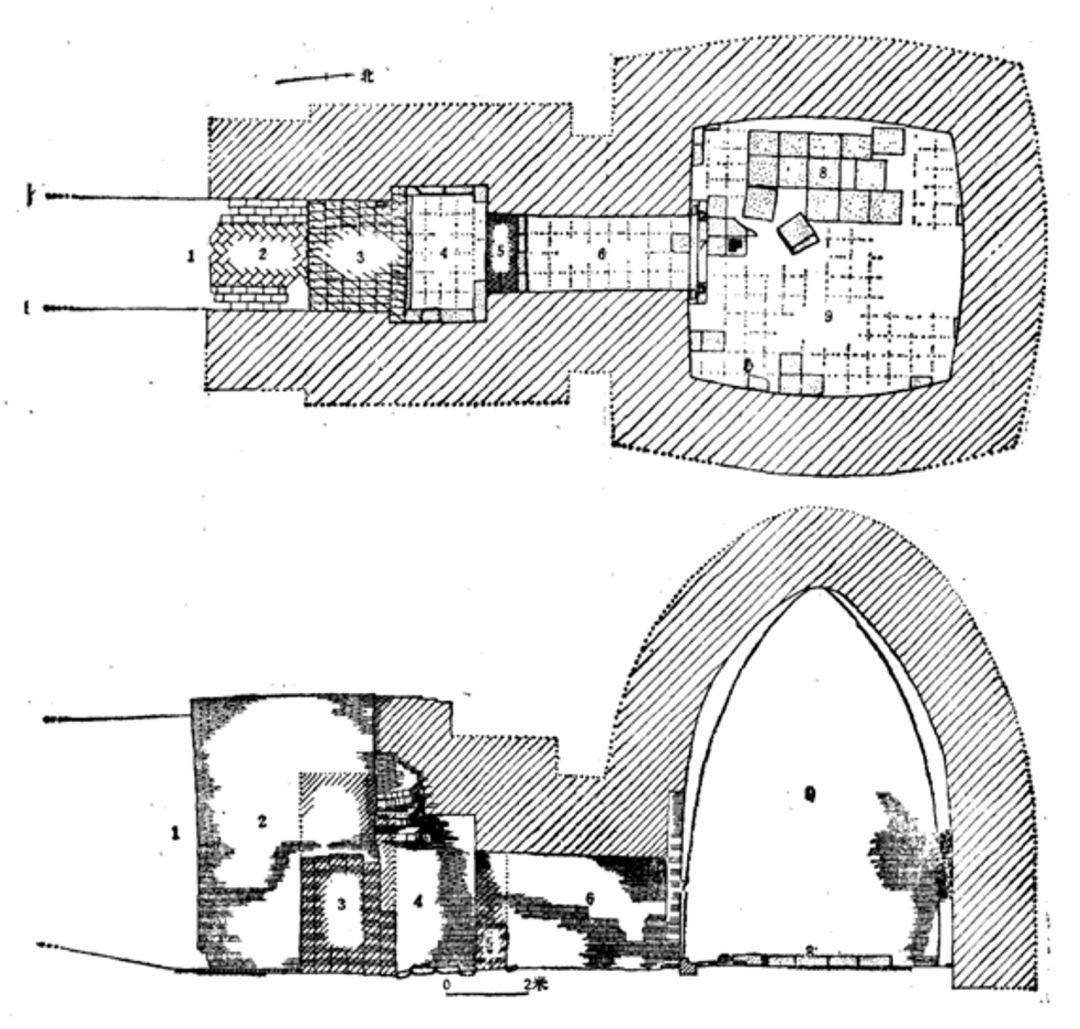

接下来的三国时代提倡薄葬,墓室中的随葬品、丧葬仪式以及空间都产生了改变。西晋中期以后,中原地区葬制由多室墓转变为单室墓,一般由斜长坡墓道、甬道、墓室构成,甬道为券顶,墓室则多为穹窿顶或四角攒尖顶。墓道长短、墓道台阶数量、有无石墓门等成为区别身份的标志(如图18中的北魏宣武帝景陵)。[30]此时,墓葬平面图已与“洞天”的模型非常接近了。

图18/ 洛阳邙山北魏宣武帝景陵(引自中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队、洛阳古墓博物馆:《北魏宣武帝景陵发掘报告》,《考古》1994 年第9 期,第805 页)

谈完外形结构与内部装饰之后,再来看墓室内的礼仪性设施。墓内祭祀设施与墓葬形制变化相辅相成。西汉时期,墓葬内祭祀较为普遍,高等级墓葬有前堂后寝,前堂为祭祀空间,多有祭台或祭案,并饰有升仙、祭祀相关图案。西汉晚期至新莽时期,一般墓葬地面上的祠堂多搭配祭台,此时期开始,墓内外祭祀设施也逐渐降低等级或平民化。[31]

室内设祭台以供祭祀、宗教活动,这点与“洞天”中的陈设完全一致;再加上前文论述的墓室结构、装饰等发展,能很明确地看到:墓室空间设计逐渐往下段要论述的“洞天”的空间模式发展。

三、“洞天”一词的创造与墓室、石室之比较

“洞天福地”不但是彼世与现世的生命启迪之所,也是早期道教信徒心目中位于现实世界的仙境。[32]其概念肇始于战国神话中的地理观:以昆仑山为中心,各洞天之间互相通达,每一处都是与外界相似的小世界,其间日月照临,有男女仙人及仙草灵芝等美好之物。唐司马承贞《天地宫府图》载:“十大洞天者,处大地名山之间,是上天遣群仙统治之所。”杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》也曾提到十大洞天、三十六小洞天等。

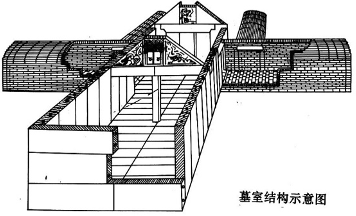

“洞天”的原型最早见于魏晋之际的《灵宝五符经序》中,文中将洞天描述为“初入乃小暗,须火而进,然犹自分别朦冥,道中四方上下,皆是青石,方五六丈许……”。而对洞天最完善的描述,则属《真诰》中的华阳洞天。沈睿文先生在讨论陶弘景墓时,提到该墓砖铭有“华阳隐居幽馆”等字,应为陶弘景对自己墓冢所取的名称。[33]通过对其文本的细致研究,我们大致可以总结出以下几点特征。[34]

首先是进入方式。虽然误入洞天常见于传说之中,但从道教的义理而言,洞天的五处大门各有其位,并呈天然洞穴的形式。奉道者只有在精心斋戒祈请之后,才能够进入洞天之中。换言之,这种相对平行的洞门乃是专为进入洞天而设的。

在进入洞门以及虚空中的隧道之后,奉道者得以进入洞天的核心区域,即是洞室。按照《真诰》的记载,洞室是一处平面近似正方形的空间,东西四十五里(16470米),南北三十五里(12810米),面积约219平方公里;其中央微微隆起,高一百七十丈(414.8米),四周稍低,高一百丈(244米)。也就是说,洞室的顶部是一处穹顶。按照《真诰》校注者陶弘景的推论,这一洞室位于茅山主峰大茅山的正下方。此外,值得注意的是,在洞室的正中心,乃是一座高百丈的“金坛”。更为重要的是,洞天之内又自有日月,这意味着独立的时间系统。总体来说,洞室是一处与世隔绝的、独立的“小天地”,即所谓“日月之光,既自不异,草木水泽,又与外无别,飞鸟交横,风云蓊郁,亦不知所以疑之矣”。[35]当然,洞天内所特产的“五种夜光芝”更说明了其中水土所包含的灵秀之气与外部世界迥异。

另外需要说明的是,在洞室之中,存在着专门的仙曹宫府,他们是大道下教度人体系的有机组成部分,专门负责将奉道精勤者引入洞天之内,成为“地下主”,并在特定的宫府之中,由一定的仙官带领学道。根据《稽神枢》中的描述,华阳洞天内有大茅君之司命府、中茅君所领定录府、小茅君所领保命府,管理男地下主之童初府、萧闲宫,管理女地下主之易迁宫、含真台。上圣高真每年两次降临洞宫,与中茅、小茅二君及其所部领之仙曹考校男女地下主之学功,定其位业,并进而得以升仙。

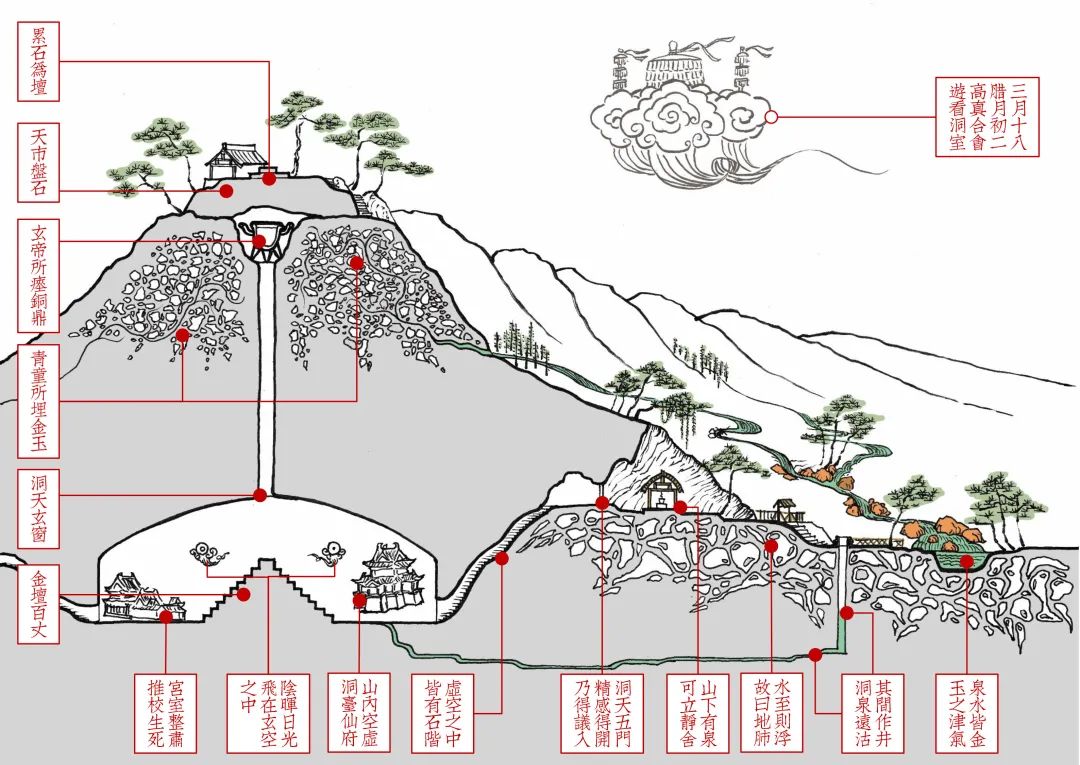

在洞室穹顶中央的正上方,即是百丈金坛的正上方,有一处“玄窗”。根据对于《真诰》以及其他上清经文本的比读,我们基本可以确认这一玄窗乃是洞天之中地下主者升仙之窗。所谓的金坛,即地下主者的受度之坛,或者说飞升坛。陶弘景在其《华阳颂》中云:“刊石玄窗上,显诚曲阶门。”这明显是将垂直于地面的玄窗(上升天界)与平行于地面的洞门入口(进入洞室)相并列,由此构成了一处完全吻合过渡礼仪(rite de passage)的空间形式(图19)。

图19/ 典型的洞天空间示意图,据《真诰》绘制(陶金制图)

事实上,虽然《真诰》中言明生人能够通过斋戒、祈请进入洞天之中,但其中大部分的文字,仍然是在讲述死后得入洞天的人其所应拥有的德行品质。换言之,洞天实际仍然是一处主要为逝者所预备的生命过渡之所。在《真诰》中,对于奉道者死后所经历的过程,有如下之描述:

若其人暂死适太阴,权过三官者,肉既灰烂,血沉脉散者,而犹五藏自生,白骨如玉,七魄营侍,三魂守宅,三元权息,太神内闭,或三十年二十年,或十年三年,随意而出。当生之时,即更收血育肉,生津成液,复质成形,乃胜于昔未死之容也。真人炼形于太阴,易貌于三官者,此之谓也。[36]

在这段文字中,“太阴”明确是一处空间,逝者在这里“炼形”,最终“复质成形”,即获得尸解,进而登仙。类似的观念实际是对《老子想尔注》的进一步发展,其曰:“太阴,道积练形之宫也。世有不可处,贤者避去,讬死过太阴中,而复一边生像,没而不殆也。俗人不能积善行,死便真死,属地官去也。”[37]由此,虽然在《真诰》中有关“洞天”与“太阴”的文本叙述并不归属同一整体,且很难论断是否相互等同,但毫无疑问的是,两者都是某种使逝者的生命得以升华,并进而获得超越的空间。它们之间的联系可以通过《真诰》中另一条关于神仙范幼冲的文献来证实。

按文献所言,范为“汉时尚书郎”,但同时也是华阳洞天内的仙官。他在世时精研地理,并特别关心“冢宅”。其言云:“我今墓有青龙秉气,上玄辟非,玄武延躯,虎啸八垂,殆神仙之丘窟,炼形之所归,乃上吉冢也。”[38]这里的前几句大致描述了六朝时期墓葬中所常见的“四灵”。后面几句不仅言明了“四灵”的功用乃是构成了一处圣域,更将“神仙丘窟”(也即是石室,或者说洞天)、“炼形所归”(太阴)以及墓冢相互等同。这份重要的文本说明,至迟在东晋兴宁年间(杨许降诰)之时,“石室”(洞天)、“太阴”、“墓冢”这三者一方面有着各自的文化脉络,但又被相互等同。通过在墓室中摹绘“四灵”的仪式性行为,墓室旋即被圣化为一处生命的度化(initiation)之所。在这一义理逻辑下,灵宝经系统也发展出在墓冢中安设“五炼生尸真文”的仪式传统。[39]沈睿文先生在研究相关文物及文献之后认为,正是范氏将这套葬俗理论从中原带入江东的。[40]

四、从石室到洞天:对生命的纪念与期待

汉学家Anne Birrell在Introduction of Chinese Mythology:An Introduction一文中,曾利用各类文字去追溯一些汉民族宗教仪式的神话来源,这影响了鲁惟一(Michael Loewe)进一步使用图像记录资料与历史学、考古学的研究方法。[41]因此,以墓室装饰去探索当时的宗教概念是可行的。汉墓的穹窿顶、天门、祭台以及各种绘画题材所呈现的,不仅是一个藏尸之所或墓主专属的小宇宙,更与有助飞升成仙的“石室”互相呼应。其根源,便是自战国以来的“游仙”概念。而砖石结构的墓室本身被赋予的特殊的意义,以及魏晋南北朝时期宗教氛围的影响,使得宗教功能更加被突显,一个独立的名词——洞天也在此时被建构出来。

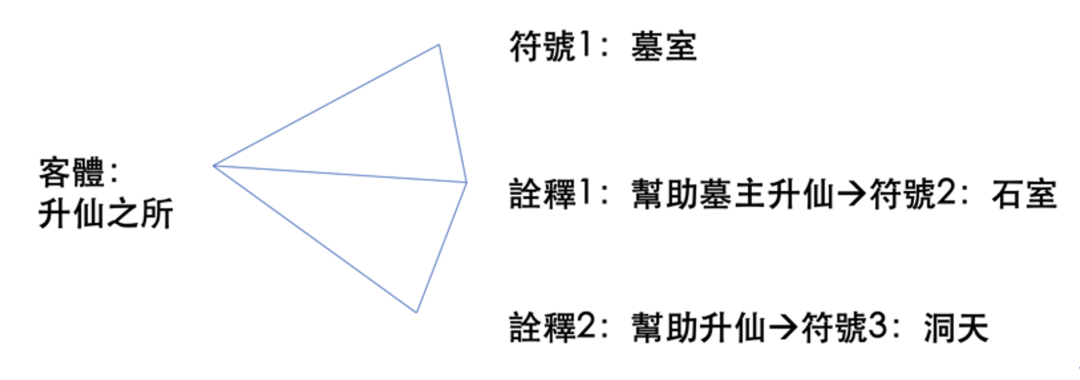

从以上的论述来看,我们或可认为:墓室、石室与洞天是同一个空间、同一个概念下的不同名词。它们虽然出现在不同的时代与语境当中,但以诠释学角度来看,[42]客体(object,在此可当作升仙的空间)、符号(Sign)与诠释(interpretant)之间是不断互相推进、转换的:西汉中晚期开始普及的砖石结构墓葬设计,即与升仙的石室互相参考。此二者在演变过程中纳入了祭祀空间,并且在“晋制”墓葬定型之后,随着常出现的神怪故事而转变成洞天,[43]即生人升仙的场域(图20)。

图20/ 以诠释学的角度解释墓室、石室与洞天三者之间的关系(庄蕙芷制图)

事实上,唐以前的文献中,属魏晋南北朝时期出现“石室”的次数最多。[44]先秦两汉文献出现“石室”的资料共34笔,可分为升仙之所、囚室、坚固之处(又引申为藏书室)三类。[45]魏晋南北朝时期资料共73笔,除少数为“金匮石室”、坚固之处外,在《水经注》中大量记载某处山上有石室,曾有仙佛隐者或神灵居住,且《抱朴子》《神仙传》《三国志》中都可见到前后文与神仙、祥瑞等思想相关的“石室”一词。[46]可见“石室”已成为重要的神仙居所,与“洞天”完全相同。隋唐时期出现“石室”的资料有63笔,意义大致与魏晋南北朝时期相似。宋代以后,大多数文献中“石室”的意义仍与升仙有关。也因此《中国道教大辞典》中将“石室”一词直接释为:“指名山中神人所居之洞室。”[47]而这些石室所在地,更有多处与十大洞天、三十六小洞天之地名重合,例如西城山、青城山、罗浮山、句曲山、括苍山、霍桐山、泰山、衡山、华山(终南山)、恒山、松山、峨眉山、金华山 等。芝加哥大学宗教学教授Eliade在The Sacred and The Profane(中译:《神圣与世俗》)一书中提到宗教上重生空间“只有对神明观做出宗教的理解才会解开植物生命一枯一荣律动中所蕴含的其他意义……首先是生命再生的思想,是青春永恒的思想,是健康的思想以及不朽的思想……通过一种超自然的果实形象来表现……能够把人转变成神”,“宇宙、房子、人体都显示一个向上出游的通道,使从这个世界进入另一个世界成为可能”。可见无论是考古证据、古代文献还是今日宗教学理论,都是在说明石室、墓室以及洞天是相同概念下的不同名词。

事实上,巫鸿先生也在《无形的微型:中国艺术和建筑中对灵魂的界框》一文中谈道:我们可以认为中国墓葬中的微型模型并无其自身的独立价值,因为它们总是在指涉、建构和隐喻作为人之本质的灵魂,将其定义为地下礼仪空间中的一个“无形的微型”。[48]这些微型模型所要建构的,也正是洞天内所需要的。

墓葬与“洞天”除了结构相同之外,还有许多的文献、石刻支持墓葬、石室以及修仙空间三方面互相均等的关系。如重庆江北县龙王洞乡崖墓题刻“阳嘉四年三月造作延年石室”,[49]其中隐藏着墓主能在此延续生命、飞升成仙的愿望。四川简阳城东逍遥山崖壁题刻“汉安元年四月十八日会仙友”,[50]更直白地表示已升仙成功。北齐时期的山东莱州赵氏墓志更提到“洞房石室,珉床雕户,庶毕天地,永旌不朽”,直接称石室是追求不朽生命之处,与“洞天”更无差异。

结语

总之,结合汉代墓室建筑与壁画,多数学者认为:墓室是墓主死后居住的世界。巫鸿先生指出:墓葬是理想化的私人空间,是以“现实家园”为模拟与美化对象的“理想家园”。[51]郑岩先生指出:透过“搬用”“复制”或“模拟”“创造”等手法,建筑与绘图工匠表现了人们对于死后世界的想象。[52]升仙既是生前最美好的想象,那么,将死后居处设计成最适合升仙的场域,其用意并不难理解。

巫鸿先生在《黄泉下的美术》一书中对墓室的空间做了非常丰富的剖析,并且也提到洞天和墓室通过想象互相联系,都是属于彼岸世界中的特殊时空秩序。但他将把墓室视为洞天的概念放在13世纪(如元代冯道真墓)。笔者认为,借由与宗教经典深入比对之后,或可考虑将巫鸿先生的结论大幅提前至汉代。或许,早在砖石结构墓室出现之时,以墓室作为升仙之所的概念就已具雏形。山林郊外的石室具有遇仙、修仙的作用,洞天即以此作为原型注入时人的观念之中。随着汉代以后魏晋南北朝的葬礼变革,更值此时宗教发展最为兴盛,许多道经通过“降真”的方式问世,生人修仙的空间更被加强、定义,最终出现《真诰》中所描述的华阳洞天一般的仙境。

注释:

[1]司马迁认为神仙思想自燕齐一带传入(《史记·封禅书》);闻一多认为来自中国西部古老羌族部落(《神话与诗》,华东师范大学出版社,1997);顾颉刚认为来自西部,但受到东部燕齐文化的影响(《庄子和楚辞中昆仑和蓬莱两个神话系统的融合》,载《中华文史论丛》1979年第2辑,上海古籍出版社)。

[2]《列仙传》中提到各种道士多居住于山上,行事等同于仙人。

[3]如在曹魏时期经典《大道家令戒》中,其云:“见世知变,便能改心为善,行仁义,则善矣。可见太平,度脱厄难之中,为后世种民。”同时期之《阳平治》又云:“以五斗米为信,欲令可仙之士皆得升度。”故知“仙”与“种民”含义相同,换言之,“仙”的概念通过与“种民”等同而被丰富了。《正一法文天师教戒科经》,收入《道藏》第18册,第237、238页。

[4]Jessica Rawson:《中国的统一:一个宇宙的新图像》,收录于《远望集——陕西省考古研究所华诞四十周年纪念文集》(下),陕西人民美术出版社,1998,第453—490页。

[5]庄蕙芷:《五行之“中”——试析汉画里对“中央”图像的表现》,《早期中国史研究》2018年第10卷第1期,第163—198页;《卧游仙境:汉晋壁画墓中的山水题材》,《中国美术研究》2015年第13辑,第70—77、83页;《从汉墓壁画看山水画的起源与功能》,《故宫文物月刊》2014年第376期,第120—128页。

[6]李丰楙:《仙境与游历:神仙世界的想象》,中华书局,2010;以及李丰楙:《忧与游:六朝隋唐仙道文学》,中华书局,2010,但书中较少涉及汉代墓葬与装饰的部分。

[7]巫鸿:《黄泉下的美术:宏观中国古代墓葬》第一章“空间性”,施杰译,生活·读书·新知三联书店,2010,第13—88页。

[8]《史记·孝武本纪》中多次提到神仙,包括“神仙人蓬莱士”“东巡海上,考神仙之属”“仙人好楼居”等。

[9]《列仙传》中与山有关者有赤松子、宁封子、黄帝、偓佺、方回、涓子、吕尚、务光、仇生、邛疏、介子推、平常生、陆通、葛由、王子乔、安期先生、任光、祝鸡翁、修羊公、稷丘君、崔文子、赤须子、犊子、主柱、鹿皮公、昌容、溪父、山图、谷春、毛女、服闾、子主、赤斧、呼子先、负局先生、朱璜、黄阮丘、陵阳子明、邗子、玄俗等。与水有关者有涓子、吕尚、务光、江妃二女、琴高、寇先、王子乔、瑕丘仲、骑龙鸣、鹿皮公、阴生、子英、赤斧、负局先生、陵阳子明等。入海者有范蠡、安期先生等。居高楼者有弄玉及萧史。以上统计资料中,人物多有重叠之处。

[10]《淮南子·墬形训》:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”

[11]《焦氏易林·比之》:“登昆仑,入天门。过糟丘,宿玉泉。”

[12]巫鸿:《时空中的美术:巫鸿中国美术史文编二集》,梅玫等译,生活·读书·新知三联书店,2009,第136页。

[13]孔恩阳:《西王母传说的起源及其演变》,《青海师范学院学报》(哲学社会科学版)1984年第1期,第83—89页。

[14]俞伟超:《汉代诸侯王与列侯墓葬的形制分析——兼论“周制”“汉制”与“晋制”的三阶段性》,载氏著:《先秦两汉考古学论集》,文物出版社,1985,第117—124页。此外还有许多学者也有相关研究。

[15]周学鹰:《徐州汉墓建筑——中国汉代楚(彭城)国墓葬建筑考》,中国建筑工业出版社,2001,第57页。

[16]阎根齐主编《芒砀山西汉梁王墓地》,文物出版社,2001。

[17]广州市文物管理委员会、中国社会科学院考古研究所、广东省博物馆编《西汉南越王墓》,文物出版社,1991;广州象岗汉墓发掘队:《西汉南越王墓发掘初步报告》,《考古》1984年第3期,第222—248页。

[18]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处编《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980。

[19]山东省博物馆:《曲阜九龙山汉墓发掘简报》,《文物》1972年第5期,第39页。

[20]俞伟超:《汉代诸侯王与列侯墓葬的形制分析》,载氏著:《先秦两汉考古学论集》,第117—124页。

[21]信立祥:《汉代画像石综合研究》,文物出版社,2000,第59—65页。

[22]如巫鸿《从哪里来?到哪里去?—汉代丧葬艺术中的“柩车”与“魂车”》一文中所举的一幅画像石中的升仙历程。录于氏著:《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》,生活·读书·新知三联书店,2016,第260—273页。

[23]饶宗颐:《老子想尔注校证》,香港中华书局,2015,第51页。

[24]庄蕙芷:《玄武的定型》,《中华科技史学会学刊》2020年第25期,第47—57页。

[25]贺西林:《古墓丹青:汉代墓室壁画的发现与研究》,陕西人民美术出版社,2001,第16页;郑岩:《关于墓葬壁画起源问题的思考》,载氏著:《逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究》,北京大学出版社,2013,第55—75页。

[26]西安市文物保护考古所:《西安曲江翠竹园西汉壁画墓发掘简报》,《文物》2010年第1期,第26—39页。

[27]李京华:《洛阳西汉壁画墓发掘简报》,《考古学报》1964年第2期,第107—125页。

[28]庄蕙芷:《五行之“中”——试析汉画里对“中央”图像的表现》,《早期中国史研究》2018年第10卷第1期,第163—198页。

[29]李清泉:《“天门”寻踪》,载巫鸿、朱青生、郑岩主编《古代墓葬美术研究》(第三辑),湖南美术出版社,2015,第27—48页;王煜:《汉墓天门图像及相关问题》,《考古》2019年第6期,第94—104页。

[30]孔恩阳:《西王母传说的起源及其演变》,《青海师范学院学报》(哲学社会科学版)1984年第1期,第83—89页。此外赵永洪、李梅田等也有相关研究,碍于篇幅而略去。

[31]刘尊志:《汉代墓内祭祀设施浅论》,《中原文化研究》2019年第1期,第55—62页。

[32]关于仙境的记载以《十洲记》最具代表性。相关研究见李丰楙:《〈十洲记〉研究——十洲传说的形成及其演变》,载氏著:《仙境与游历:神仙世界的想象》,中华书局,2010,第264—317页。

[33]沈睿文:《何处是归乡——陶弘景墓所见葬式及其佛教影响》,《华林国际佛学学刊》2021年第4卷第1期,第95—121页。

[34]关于基于《真诰》文本的“洞天福地”原型研究,参见陶金:《“洞天福地”原型及其经典阐释—〈真诰·稽神枢〉中的圣地茅山》,载吕舟、崔光海主编《2019年第一届洞天福地研究与保护国际研讨会论文集》,科学出版社,2021,第33—95页。

[35]吉川忠夫、麦谷邦夫编《真诰校注》,朱越利译,中国社会科学出版社,2006,第357页。

[36]同上书,第159页。

[37]饶宗颐:《老子想尔注校证》,第27—28页。

[38]吉川忠夫、麦谷邦夫编《真诰校注》,第330页。

[39]参见张勋燎、白彬:《中国道教考古》,线装书局,2006,第1552—1579页;Carole Morgan(茅甘),“Inscribed Stones:A Note on a Tang and Song Dynasty Burial Rite,”T’oung Pao 82, No.4/5(1996):317-348:Stephen R. Bokenkamp(柏夷),“Death and Ascent in Ling-Pao Taoism,”Taoist Resources 1, No.2 (1989):1–20。

[40]沈睿文:《何处是归乡——陶弘景墓所见葬式及其佛教影响》,《华林国际佛学学刊》2021年第4卷第1期,第95—121页。

[41]比埃尔:《〈中国神话〉绪论》,载姚平主编《当代西方汉学研究集萃:宗教史卷》,上海古籍出版社,2012,第1—28页。

[42]Alex Potts,“Sign,”in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff(Chicago:The University of Chicago Press, 1992), pp.17-30.

[43]魏晋南北朝志怪小说中常有发古冢见活人,或者坏他人冢使墓主复活回来报复的故事,《太平御览》(引《幽明录》)、《续搜神记》中均见载。这些故事中本该死却又活的人都有浓厚的“成仙感”——灵异遭遇与跨越生死的界线。

[44]本文使用文献查找工具网站https://ctext.org/zh。

[45]升仙者多与西王母、神仙等有关;囚室者如《史记·龟策列传》:“囚文王昌,投之石室”;藏书室与坚固之处则如《史记·太史公自序》:“石室金匮玉版图籍散乱”。

[46]《神仙传》中的广成子、皇初平、张道陵、帛和、左慈、王遥、刘根、壶公、王兴等皆在山上有石室,《三国志·吴书·孙皓传》中则在石室后接祥瑞。

[47]张柽总策划《中国道教大辞典》,东久企业有限公司,1999,第455页。

[48]载巫鸿等主编《古代墓葬美术研究》(第三辑),第1—17页。

[49]马子云、施安昌:《碑帖鉴定》,广西师范大学出版社,1993。

[50]高文、高成刚编《四川历代碑刻》,四川大学出版社,1990。

[51]巫鸿:《汉代艺术中的“天堂”图像和“天堂”观念》,载氏著:《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》。

[52]郑岩:《关于墓葬壁画起源问题的思考》,载氏著:《逝者的面具》,第55—75页。

庄蕙芷,台湾“中研院”科史会委员,北京大学考古学博士。研究方向为汉唐时期考古文物中的艺术、科学与文化,尤好壁画与文物中所隐藏的天学、宇宙相关图像与思想等课题。曾发表《汉代二十八宿图像研究》、《西汉琉璃葬具与海昏侯的琉璃席》、《卧游仙境:汉晋壁画墓中的山水题材》等十多篇论文。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司