- +1

《世纪》杂志 | 1984年我随科考队奔向南极

原创 李文祺 世纪杂志

世纪 CENTURY

1984年我随科考队奔向南极

李文祺

《解放日报》驻北京办事处原主任、高级记者

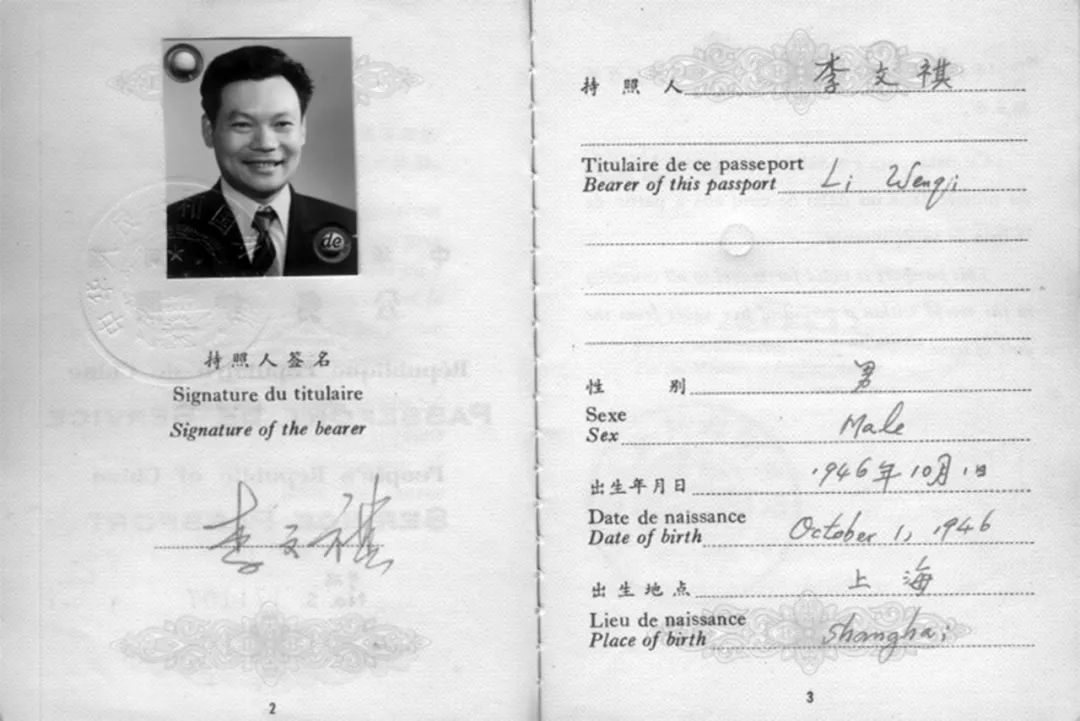

我第一次出国是1984年11月20日,身份是《解放日报》特派记者,手持外交部签发的公务护照,执行的任务是中国首次南极考察,途经的国家是阿根廷、智利。

图 |作者的公务护照

我是怎么出国的?我国为什么要进行南极考察?考察中遇到了那些风险?39年前的事,尽管时过境迁,却依然历历在目。

饭局中透露的重要信息

1984年5月7日,国家海洋局东海分局派出“向阳红16”号科学考察船,赴西北太平洋执行深海锰结核考察任务。

锰结核是一种含锰、铁、镍、钴、铜等近40种元素的特种矿产,因其含锰的比例最大而得名。它富含的金属广泛应用于现代社会的各个方面,金属锰制造的锰钢,极为坚硬,用于制造坦克、钢轨、粉碎机等。金属钛,密度小、强度高,应用于航空航天工业。

1984年7月11日,“向阳红16”号专项调查顺利结束返回上海。东海分局举行新闻发布会,邀请科技记者到停靠在黄浦江上的“向阳红16”号船上采访。中午东海分局局长董万银设饭局,招待记者用餐。大家说说笑笑,举杯祝贺中国锰结核调查取得重大成果。席间,董局长兴奋地不经意说了一句:“今秋我国还有更大的考察行动呢!”其他记者没有听进去,坐在董局长身旁的我听到了。我悄悄问他有什么考察行动?董局透露党中央、国务院决定组建中国首次南极考察队,对南极进行科学考察。

图 |作者(右)在长城站标前留影

我当即心动:中国首次南极考察是国家的一个重大战略行动;考察队从上海出发,全国关心;科学考察船是上海江南造船厂建造的“向阳红10”号,能否成功完成考察任务,全球关注;作为上海的党报——《解放日报》不能没有记者参加。一回到报社,我立即向科教部主任余建华作了汇报。他听后即说:“好啊,好啊!”

第二天,我再去东海分局找董局长了解详情,他说:“想不到《解放日报》反应这么快!”1984年6月12日,国家海洋局、国家南极考察委员会、国家科委、中国人民解放军海军、外交部联合上报国务院、中央军委《关于我国首次组队进行南大洋和南极洲考察的请示》。6月25日,国务院批准了这个报告。紧接着,国家海洋局向有关单位发出《关于执行南大洋和南极洲考察任务的通知》。“向阳红10”号从上海黄浦江出发,考察任务完成后再返回。

入选考察队

我把中国首次南极考察建站的目的、意义和考察航线等详细情况作了汇报后,1984年8月14日,科教部正式向报社党委提出派一名记者随科学考察船采访。《解放日报》党委反应极快,当天晚上召开党委会进行专题讨论,一致认为,中国进行南极考察建站是一件大事,考察船队从上海起航,在南极完成任务后返航回上海,上海人民肯定关注,作为上海的第一大报一定要派出记者随船队采访,从第一线报道实况。但派谁去呢?党委会一致同意,做出决定:“经党委讨论,同意科教部的报告,派记者参加南极考察活动。记者由科教部派李文祺同志去。” 第二天,中共《解放日报》委员会以“解委(84)42号”文,向国家海洋局提出申请,并附上记者名单。

图 |1984年8月15日,中共解放日报委员会以“解委(84)42号”文,向国家海洋局提出申请,并附上记者名单

1984年9月3日,国家海洋局以电话回复报社,总编室机要秘书杨义生作了记录:“关于南极考察问题,南极办公室业务部门已同意李文祺去,还要给总局首长批一下。现在要抓紧做以下几件事:体检、政审、填履历……”

经上海海员医院体检及组织部门政审等一系列之后,还有两项重要事要做,一是报社总编辑签名,二是我的妻子也要签名,因为南极考察是首次,有着极大的风险。为此,国家有关部门作出决定,除了单位的领导承担风险,家属也要有精神准备。怎么办?我就对妻子说:报社领导批准我出国了,已签名;家属也要签名。出国,是当时的热门话题,多少人企盼啊!在我“出国”的“哄骗”中,她签了名。我终于成了一名南极考察队队员。

我要第一次出国了。《解放日报》党委书记、总编辑陈念云,党委副书记冯士能,副总编辑陆炳麟、居欣如、周瑞金等都在我的考察采访报道计划上作了批示,希望我不辱使命。冯士能还特地加了一句:“与考察队员同甘共苦,同船去同船回。”

中国为什么要进行南极考察?

200多年的南极探险之旅,一直没有中国人的身影。1959年,在南极建立了科考站的美、英、苏、日等12个国家在华盛顿签订了《南极条约》。到20世纪70年代末,已有17个国家在南极建立了40多个常年科学考察站和100多个夏季站。1983年的9月,经国务院批准,由外交部和国家南极考察委员会组成的司马骏、郭琨、宋大巧三人代表团,首次以观察员的身份参加了在澳大利亚首都堪培拉举行的第12届《南极条约》协商国会议。由于此时中国尚未在南极建立考察站,作为非协商国,不具发言权。会上,当讨论到实质性内容和进入大会表决议程时,会议执行主席宣布:“请非协商国的代表退出会场!”我国代表被客气地请到旁边的休息室:“先生,请你们喝咖啡。”中国没有发言权,更没有表决权!这突如其来的情况令中国代表始料未及。更未想到的是,事后连大会表决的结果,也不向中国代表团通报。这件事使大家很受震动。咖啡,浓郁芳香的咖啡,此刻比一杯苦药还要难以下咽。对极地进行考察、建站,在科学、 政治、经济和军事上,都有着鲜明的国家权益象征。1984年6月25日,党中央、国务院正式批准了建设中国南极长城站的报告。

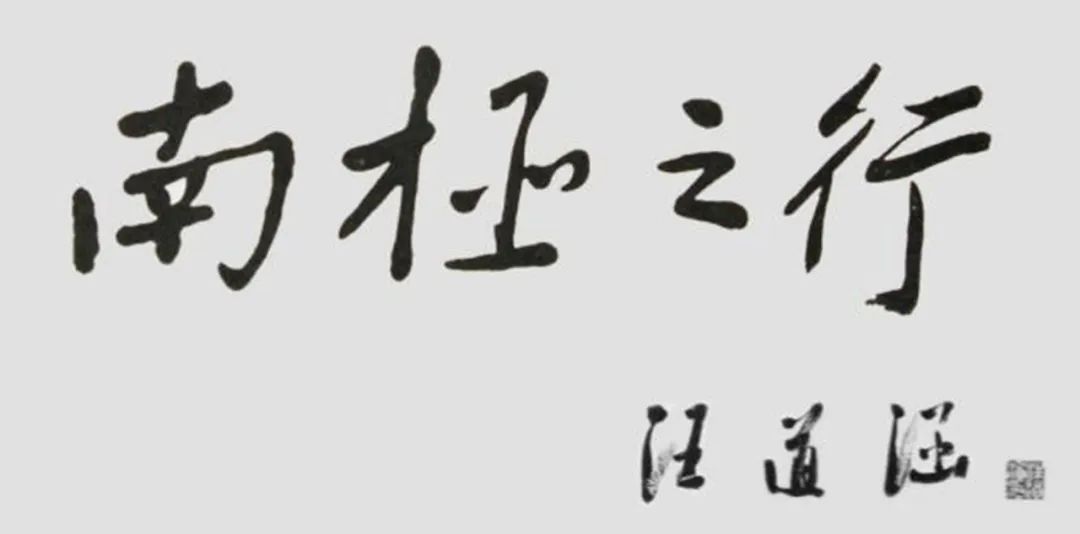

图 |上海市市长汪道涵为我题词:南极之行

正式组建南极考察编队

一个伟大的历史性战役,终于拉开了雄壮的序幕。中国正式组建南极考察编队。赴南极的船两艘:“向阳红10”号和海军打捞救生船“j121”号。考察队员592人。

1984年9月11日,海军作战部部长陈德鸿少将被认命为总指挥,国家海洋局东海分局局长董万银、海军旅顺基地司令员赵国臣被任命为副总指挥。郭琨为南极洲考察队队长,金庆明为南大洋考察队队长。

1984年10月13日下午4点30分,人民大会堂四川厅。党和国家领导人万里、胡启立、习仲勋接见中国首次南极考察队队员。陈德鸿将考察的航线图摊在地板上向领导们介绍。

万里等领导说:“我们国家应该进入这个领域,了解地球,为人类和平利用南极做贡献。你们要有吃苦耐劳的精神,团结战斗的精神。中国人不笨,可以做出自己的贡献……要准备得尽可能充分些。要把条件想艰苦些,设备准备得牢固些,生活准备得丰富些。考察船要保证不出事!”

作了“光荣”的准备

中国南极考察关键在“首次”,有着极大的风险。为此,国家海洋局对“向阳红10”号船进行检修和改装,集中力量完成了导航系统等200多个项目的施工任务。考察队做好了各种物资准备,其中一项是在考察船上准备了收尸袋,“万一”有考察队员“光荣”了,就装在塑料袋中,存放冰库中运回。对考察队员来说,也要有充分的精神准备,做好“万一”。因此,考察队离境之际,写了遗书,反映了考察队员“壮士一去不复返”的悲壮心情!我要去南极了。上海市市长汪道涵为我题词:南极之行。

来自国家23个部、委、局和有关省、市、自治区和人民解放军的592名队员集结上海。这批具有爱国主义热情和艰苦奋斗情操、有理想、有抱负、有能力、有体魄的中华男儿就要出征了。我也要离家了。一大早起床,向老母告别说“我出去采访了”。对妻子我只能暗示。行前,把外交护照上的照片,事先到南京路上的王开照相馆,放了一张12寸大的照片,拿回家放在写字台的玻璃台板下,对妻子说“你想我的话,看看照片”。舟,在上海港起航,满载着理想和追求。

出师不利

1984年11月20日,这是中国科学考察史和航海史上的一个重要日子。我国首次南极科学考察队起航了。国家南极考察委员会主任武衡,国家海洋局局长罗钰如,海军政委李耀文,中顾委委员方强,上海市副市长阮崇武,南京军区司令员张明,浙江省副省长张敬堂,东海舰队司令员谢正浩等,与上海数千市民和考察队员家属,一早赶到码头为我们壮行。码头上,鼓号声声,爆竹阵阵,汽笛连连。上午9时45分,武衡宣布:“启航!”陈德鸿总指挥下达命令:“各就各位,启动!”

图 |1984年11月20日,我国首次南极科学考察队起航,图为“向阳红10”号船

10时整,“向阳红10”号船和“J121”号船解缆,徐徐离开码头,开始了中华民族史上远征南极的处女航。

船驶离码头,考察船机电部门的李晋生突然感到身体不舒服,经医生检查,系脑血管破裂,引发轻微脑溢血。医生嘱咐不能前往南极。592名考察队员少了一人。

意外接二连三。考察船穿过宫古海峡,驶向太平洋。19、20号台风在菲律宾以东洋面生成,以每小时12海里的速度正面扑来,最大风力12级。这无疑是两只“拦路虎”。是前进还是后退?考察队党委决定:继续前进。船不走原定航线,穿日本吐噶喇列岛最南端的宝岛和上根屿之间的航道,直接进入太平洋。

考察编队在太平洋上乘风破浪,即将驶抵赤道。想不到的事故出现。“J121”右主机第一缸冷却水管支架断裂,第八缸支架发生故障,航速由18节迅速降至6—7节。庆幸的是,载有海军官兵308人的“J121”号船,经紧急抢修,排除故障,航速达到17节。

祸不单行。12月1日,“向阳红10”号船第八、九两个缸的油泵先后阻塞。机电部门的人全部来到了主机舱,分成六个小组,抢修主机。赤道的夜晚,灼热逼人。机房内,热浪滚滚。空调装置不断向机房输送凉风,但温度仍在40摄氏度。大家顾不得高温,光着上身,穿着裤衩,汗水像雨珠似的往下淌;污物似油彩涂了一身,分不清哪是汗哪是油。

故障清除了,航线在延伸,到了太平洋西风带。太平洋以它特有的凶猛狂暴,裹着一个个泛着白沫的巨浪,向船舰扑来。船前后左右摇晃,一会儿扎进低谷,一会儿被涌到浪尖。奔涌的波涛,漫过船头,飞上甲板,扑到10多米高的吊车上撞得粉碎。万吨巨轮活像个醉汉,随着巨浪摇摆,依着巨浪升沉。顿时,人们失去了平衡,腾云驾雾一般,走起路来跌跌撞撞。突然,又一个大浪打来,前甲板上的吊车在轻轻晃动,固定钢缆的螺丝松动了。水手长立即组织几名水手,披上雨衣,冒着狂风巨浪冲到前甲板,爬着前进,然后跪在甲板上把螺丝拧紧。当他们回到舱里时,衣服已湿透。人们埋怨道:“麦哲伦给太平洋取了个太平洋的名字,名不副实!”船在风浪中搏斗,顽强地前进。

船体颠簸,有的考察队员受不了了!葛棣明,22岁,1983年8月从上师大毕业,被分配至“向阳红10”号船,从事气象工作。1984年上半年参加了中国第一颗同步卫星发射的观测工作后,马上投入南极考察工作。由于劳累辛苦,长期在风浪里生活、颠簸,隔天上午他便感觉右下腹疼痛,但他不吭声,仍坚持工作。晚上6点,腹痛加剧,他不得不来到船上医疗室。值班的医生对他进行体检,诊断为急性阑尾炎,要动手术。航行中发生急病,是1976年建船以来从未碰到过的事。医生们考虑到航行条件,先进行保守疗法,用抗菌消炎的药静脉滴注。4个小时后,他的体温持续上升,炎症加剧,各阳性体症均未减弱。“为了队员的生命,立即进行手术!”倪医生果断地说,“马上消毒手术室和医疗器械!”副总指挥董万银,政委周志祥,先后来到小葛的身旁,守护着他。供电部门的同志,采取紧急措施,确保手术室用电。

图 |在航行中施行手术,条件艰难,医生以高度的责任心和精湛的医术尽力做到万无一失

在陆地上做个阑尾切除手术算是小手术,现在可非同一般了,船在晃动中动手术,何其难呵!一个晃动,稍不留神,手术刀碰到人体其他脏器,后果不堪设想。更何况没有麻醉师,倪医生自兼麻醉师,在另外三位医生的配合下,特别认真,格外细致,尽力做到万无一失。采取的措施是全身麻醉,用绑带把小葛身子绑在手术台上。乘着船体向左面晃动下动刀,船体向右晃动收刀。1小时52分钟过去了,手术成功了!此时,时针正指着凌晨4点30分。窗外,天际刚刚送走黑夜,迎来了黎明。

南大洋的生死搏斗

1984年12月24日,考察船队穿越德雷克海峡。25日,驶入南纬60度。26日南极科考队抵达南极洲南设得兰群岛乔治王岛的麦克斯韦尔湾。中国要建的第一个科学考察站选在哪里?29日21时30分(北京时间上午9时30分),国家南极考察委员会通过通信卫星电话,批准考察队报告,同意在乔治王岛的菲尔德斯半岛地区建长城站。

图 |1984年12月31日,中国南极考察队在乔治王岛菲尔德斯半岛举行长城站奠基典礼,第一面五星红旗插上了南极洲。图为长城站奠基

1985年1月19日,“向阳红10”号船卸完物资后赴南大洋考察也开始了。考察生物、水文、气象、化学、地质、地球物理、捕捞磷虾等学科项目23个。进入冰区考察,海面上的冰山渐渐多了起来。冰山四周,簇拥着无数大大小小的浮冰,高高低低,姿态万千,闪闪烁烁,晶莹夺目。1月26日,10级以上的风,卷起巨浪,船在涌浪中摇晃、颤抖,上下颠簸,发出“吱吱嘎嘎”的声响。23点01分24秒,“向阳红10”号船闯进了南纬66°33'00",西经69°15'50"。船上的广播喇叭,响起了副船长沈阿坤洪亮的声音:“我们进入南极圈了!”巨轮拉响了汽笛。

凌晨1点45分,“向阳红10”号到达第2个考察站位。队员们在风浪大、气候恶劣的条件下,开始了紧张的极圈作业。不规则的巨涌和三角大浪不时向船体猛烈冲来,150多米长的船体剧烈颤抖。战胜极圈风暴和恶浪,完成南极圈的科学考察,于上午9时26分30秒,调转航向,准备驶出极圈继续进行考察,可是极地狂风越刮越大,涌浪越来越高。11时30分,风速每秒达29米。到14时42分,每秒竟达34米,已超过12级。船艰难地行走。船体单边倾斜35度。各个舱室瓶飞椅倒,人仰马翻。我扶着拉杆,艰难地“走”到驾驶室,举目远望宽阔的海面,风雨交加,白浪滔滔,巨涌滚滚,狰狞可怕。万吨船陷在狂风大浪之中,整整9个小时无法摆脱。

当日深夜,船上的广播突然响起船长张志挺的命令声:“关闭所有的水密门,全船任何人未经允许,一律不准上主甲板……”船的后甲板进水,6厘米粗的尼龙缆绳被巨浪卷进汹涌的大海;卷扬机的马达和进口的电机设备浸泡在海水中;5吨液压吊车被海浪砸倒;尾部埋在水下7米多的两个主机推进器,9次露出水面打空转,自动舵、机械舵、手工舵全部失灵。更严重的是,船的第5层甲板有6处裂开!主甲板两舷加强柱有6处裂缝!船舷铁门被打入海中,12吨液压吊车被摧毁!险情丛生,十分危急!船指挥组向北京发出“情况很危险”的急电!在这生死存亡的紧急关头,船员个个坚守岗位,与巨风恶浪搏斗。

船在人在;人在船在。在生与死的面前,船长张志挺两手紧紧抓住舷窗上紧固的螺帽,趴在窗舷,目不转睛地观察翻江倒海的巨涌,镇定地不时地发出口令:“右车进四,左车进二”,“左车进一,右车退二”,用一进一退,一退一进的方法,弥补失灵的舵,抗衡着山似的浪,把船保持在最佳状态。此时,如有一丝疏忽,整条船就会倾覆!此刻的我,没有想到死,想到的是责任。要把这记录下来!

我把令人毛骨悚然的狂风呼啸,用录音机录下;在艰难的情况下,拍摄下惊心动魄的场面。在舱室里,我趴在地板上,赶写了考察船在飓风恶浪中的通讯特写《在沧海横流中》。在船长正确、果断的指挥下,顶风踏浪15个小时,化险为夷!15个小时,是惊心动魄的搏斗;更是生与死的考验。当晚23点30分,船冲出暴风圈,人们高呼:“祖国万岁!”

图 |在飓风恶浪中搏斗,顶风踏浪15个小时,终于化险为夷

1985年2月19日,中国第一个南极科学考察基地——长城站建成。它由房屋、发电机组、通信电台、气象站、仓库、机械车辆场和油库等11个部分组成。

1985年2月20日,举行长城站落成典礼。祖国派出以国家南极考察委员会主任武衡为团长的代表团出席,宣读了国务院的贺电:“中国南极长城站的建成,填补了我国科学事业上一项空白,标志着我国的极地考察事业发展到一个新的阶段;为我国进一步加强国际科学技术交流与合作、和平利用南极、造福人类奠定了基础。它对加强地球物理、海洋、气象、通信技术与宇宙科学等的研究,对我国社会主义建设都具有重大意义。”

中国南极长城站的建成,填补了我国科学考察事业上的空白,为我国和平利用南极,造福人类奠定了基础。我国成为世界上第18个在南极拥有考察站的国家。在南极问题上拥有了发言权!在南大洋考察中,取得了在极圈内及其附近海域的综合观察资料和样品等14项突破性成果,填补了我国在这一研究领域的空白。

1985年5月6日下午,中南海的大草地上,党和国家领导人接见立功人员并合影留念。下午4时30分,举行中国首次南极考察庆功授奖大会。我被授予三等功。

END

原文刊于《世纪》2023年第1期

责任编辑 | 章洁

新媒体编辑 | 杨之立

编辑助理 | 尹佳佳

原标题:《《世纪》杂志 |1984年我随科考队奔向南极》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司