- +1

浙江摄影家 | 在路上与在现场:袁云的“日夜待机”

■ 文 | 朱丽莎

■ 图 | 袁云提供

■ 内容指导 | 浙江省摄影家协会

■ 刊登于《浙江画报》2023年2月期

在路上与在现场:

袁云的“日夜待机”

On the Road and on the Spot

化完妆的张素素一手拎戏鞋一手拿电吹风走下船(选自《戏班"水军"》)

绿皮船稳稳地停在岸边,狭窄的甲板上传来“噔噔”的脚步声,化好妆的越剧演员提着绣花鞋,如履平地,轻盈地跨上了岸;船里分布着用布帘相隔的十几个不足2平方米的“格子间”,这些卧室兼化妆室中,还未化好妆的演员正在做最后的修饰:从铁皮饭盒里取出一支画笔,蘸上胭脂,在唇上点过,一抿,换上戏服,还未开腔,几分古意已悄然而生。

演员陈小萍的化妆包是饭盒,她说只要能化好妆,包与盒没区别(选自《戏班"水军"》)

“不愿随流水,敢求学采薇。相携旧日侣,从容过横溪……”文化礼堂里,《宋弘抗婚》里的唱段悠扬地传来,袁云从船舱移步戏台,拍摄这支戏班“水军”的幕后与台前。

今天演出的剧目是当地一位老板过年讨彩头的包场“发财戏”《宋弘抗婚》(选自《戏班“水军”》)

戏如人生,人们口中的袁记者在路上与现场之间不停转场,以相机为笔墨,既记录下时代与他人的大小事,也为自己的人生做了无数个注脚。

大事件与小新闻

1990年9月,亚运火炬接力赛

飞机轮胎触及地面,滑行一段后,指示灯亮起,袁云解开安全带,落地雅典。直到这时,他都没有雅典奥运会的记者证,甚至也还没买开幕式的门票。凭着一股子闯劲,他只身一人来到异国他乡。

“重大事件面前,摄影记者不能缺位。”对事件重要性的预判和对时机敏锐的把握,让袁云得以一次次见证历史。

奥运会男子双人双桨500米决赛现场,孟关良和搭档杨文军因开场失误而落后所有其他队伍。随着赛程推进,他们俩以极高的默契调整状态,奋起直追,超过一支队伍,又超过一支……划艇桨激起的巨大水花和看台上雷鸣般的呐喊声将紧张的气氛推向最高潮。

袁云一边将镜头对准中国运动员,一边在看台上快速移动,捕捉他们向终点奋进的瞬间。当孟关良得知自己夺冠时,激动地仰头振臂高呼:“我得第一了!”袁云拍下了孟关良第一次斩获奥运会金牌的欣喜若狂,也记录下中国水上项目在奥运会中获得首枚金牌的历史突破。

关良卫冕

运动员手捧鲜花和奖牌的背后,往往交织着无数的血与泪,而摄影记者将这些精彩画面呈现给观者的背后,也常常切换着连续待机的日与夜。白天,袁云背着两台相机、几个长焦镜头、三脚架、笔记本电脑在赛场穿梭;夜晚,他就以压缩饼干和巧克力匆匆果腹。挑选照片,撰写文字,常常累得握着鼠标就打起了盹。

从雅典起步,作为地方报社记者的袁云在北京、伦敦、里约再度现身,连续拍摄了四届奥运会。在北京,他为孟关良卫冕而欢呼,拍下了孟关良、杨文军撞线后因失去平衡即将跌落入水的瞬间;在伦敦,他定格了孙杨为中国男子游泳在奥运会上赢得首枚金牌时双手握拳、欣喜嚎叫的画面;在里约,他欣慰地看到中国女排继雅典奥运会后再夺金牌、满含热泪彼此相拥的场景。

时隔12年,中国女排再登奥运巅峰

奔波于世界的舞台,也扎根地方的土壤。袁云通过一张张印着“日夜工作”的名片,在绍兴织起了一张新闻线索网。两部手机24小时不关机,即使电话铃声在凌晨两三点响起,他也会迅速起身,拿上相机赶往现场。

2015年,受台风“灿鸿”影响 浙江绍兴多处乡镇成汪洋

2020年2月9日,浙江绍兴市中医院呼吸科医生王一萍隔着口罩亲吻儿子七七

6年的拍摄时间,30多斤的器材,170多米高的工作台,袁云在凛冬迎着刺骨的寒风,在盛夏顶着炎炎的烈日,拍下嘉绍大桥的建设过程。

2011年9月2日,嘉绍大桥进入索塔施工作业

这组作品的成功之处不仅在于记录了这架世界上最长、最宽的多塔斜拉桥的建成通车,更在于几乎以每年一张照片的节奏巧妙凸显了当年关键的建设节点,涵盖了无数个日夜中天堑变通途的变化。

2012年11月4日,嘉绍大桥第二作业面箱梁架设顺利贯通

绿色的江水、红色的桥桩、灰色的桥墩、橙色的落日、深蓝的夜色、黑白相间的大桥,细致的特写、写意的剪影、大气的航拍,丰富的色彩、多维的视角,这些细致的考量让新闻摄影除了记录真相外,还开拓了审美的空间。

2013年6月17日,世界上最长最宽的多塔斜拉桥-嘉绍大桥建成

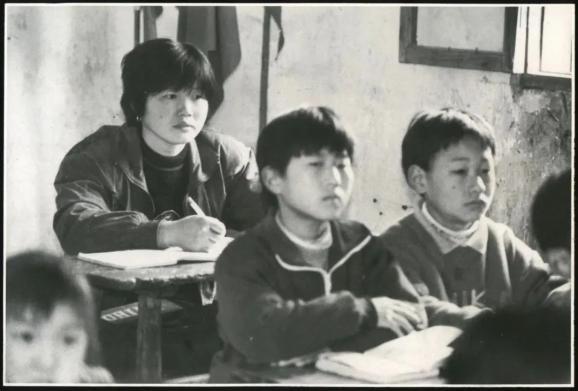

除了激动人心的大事件,袁云也擅长讲述身边接地气的小新闻。教室里,穿着夹克的女人坐在小小的课桌前,明媚的阳光透过木窗洒在她身上,也将新的希望带给这位在30岁这年重返课堂的小学生;欢笑声和祝福声中,失明的老奶奶穿着红衣、手捧鲜花,和身着白衬衫、系着花领带的爷爷头靠着头幸福地依偎在一起,福利院70年里凑成的头一桩婚事冲刷了人们对此间不幸与孤独的刻板印象,令人动容。

30岁的小学生

福利院70年头一桩婚事

水乡遗梦

鉴湖

秋的水面升起白茫茫的雾气,笼罩着远处高高低低的现代楼房。三三两两的无患子挂在枝头,如同给浅色的天空留下一个个墨点。僧人着一袭素衣,撑着油纸伞,走下踏跺,在水面留下对称的倒影。《鉴湖》似用几笔白描,勾勒出简约、禅意的画面。

纤道的一头接续起东方的传统,另一头连接上西方的当代。花衬衫搭配牛仔裤的西方小伙们拉着纤绳,化身水乡的纤夫,体验当地文化。《古道洋纤夫》如一幅油画,描绘了西方对东方的好奇。

古道洋纤夫

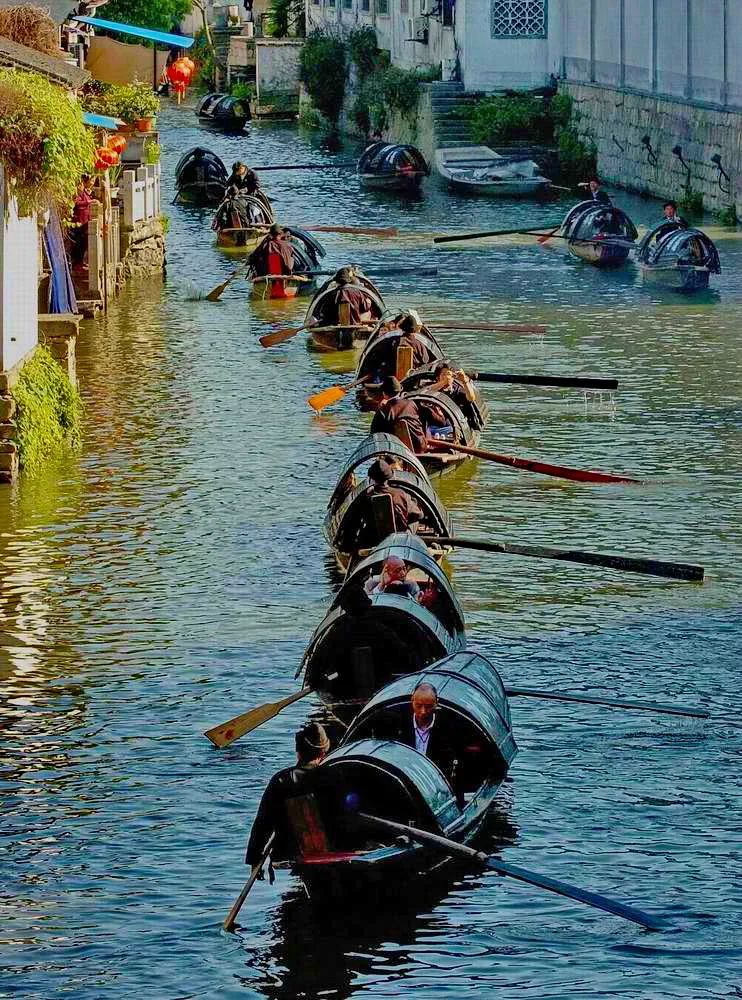

船桨划过水面,乌篷船从远处慢慢漂来,这一幕绍兴曾经的寻常之景,伴着摇橹声,呢喃着讲述起袁云的水乡之梦。这个梦有充满诗情画意的一面:仓桥直街的两边,民居和店铺林立,白墙黛瓦间,保存完好的台门诉说着清末民国初的故事。

绍兴乌篷水道

船夫头上的乌毡帽仿佛也应和着桨声,无声地讲着最地道的绍兴话。这个梦有热闹喜庆的一面:逢年过节的河道熙熙攘攘,停满了一排排乌篷船,船夫将客人送上了岸,自己便坐在船尾,笑盈盈地看着戏台上的社戏,听着咿咿呀呀的唱词沿着水面传来。船身随着水波轻轻晃动,仿佛是唱戏声摇动了小船,要把这些船都带进迅哥儿的小说里,去两岸的豆麦和河底水草散发的清香中摇曳。

绍兴社戏又红火

鲁镇社戏

这个梦也有散发着最纯粹的乡土气息的一面:相识的船夫互相吆喝一声,将船靠近,在两船之间搭一块木板,摆上一碟蚕豆、一盘花生,挽起裤腿和袖口,露出黝黑的皮肤,往高脚碗里倒上点黄酒,一碰,一抿,“啧”一声,烦心事和疲惫便随河水流去。

绍兴船头脑

“老酒糯米做,吃了变囡囡。”立冬酿酒日伴着巷子里孩童吟唱的《老酒谣》一起到来时,袁云来到酒厂拍摄绍兴黄酒的酿造过程。浸米、蒸饭、落缸、开耙发酵……糯米在酒坛中扳着手指计算着时间,在低温中静静地迎接蜕变。袁云拍摄的五六十万张底片,亦如一坛坛历史与人生的美酒,在时光中发酵,愈久愈香醇,愈久愈见其珍贵。

古越龙山的酿酒师傅们正在进行“开耙”搅拌

农历立冬中国黄酒之乡——绍兴的众多黄酒酿造企业纷纷启动“冬酿”

摄影家介绍

袁云,浙江省摄影家协会主席团委员,绍兴市文联副主席,绍兴市摄影家协会主席。绍兴市新闻传媒中心首席记者,从事新闻摄影记者工作近40年。作品曾入选全国摄影艺术展,获中国新闻奖、中国晚报赵超构新闻奖、浙江新闻奖等。

原标题:《浙江摄影家 | 在路上与在现场:袁云的“日夜待机”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司