- +1

纪念|傅翀:关于荣华师二三事

不知道是否有人比我更幸运,可以在最心无旁骛求学的时候,在荣华师身边一待就是四年,从大三到研三。虽然2011年从师门毕业之后,因为辗转各国求学,长居海外,我和荣华师已疏于联系,但他的音容笑貌,此刻仍在目前。荣华师的学术遗产无须由我来介绍,但荣华师在讲台之下、文字之外的样子,希望能借由我的追记,可以让受惠于他的人读其书而想见其为人。

2006年9月份,新学期刚开始,荣华师为本科生开设“中国近代学术史”。在上课前,他就在黑板上写下了“一指入海,四海皆动”八个字。回想起我向荣华师从学的开端,又何尝不是这八个字。那是在更早的2005年的夏天,那是大一大二之间的假期,是我们04级本科生参加军训的日子。

缘起时就是四海皆动的图景,不过可以简而言之。我本科在哲学系,原本和荣华师并无交集,但是,我在军训时,遇到了我的一位高中同学,她所在的方阵离我不远,军训完了之后就熟悉了起来,而她是历史系的,而她正好上了荣华师的课。但她之所以会在在练完军体拳的一个无所事事的傍晚,向我提起有一位读了很多书、很可爱的老师叫张荣华,又是因为另一桩因缘际会的事情。当时她在选新学期的公选课,选了一门哲学系开的,而我正好之前上过这门课了,买了教材,所以答应借给她。她在来我寝室借书的时候,看到我从成都背来的厚厚的《推十书》,她说:“这本书好像是我们老师推荐过的。”刘咸炘的书当时流传并不广,市面上只有早已歇业的成都古籍书店所影印的三大本流通。我当即就对她提到的这位老师肃然起敬,她说这个老师叫张荣华,在给他们上“中国史学史”。等到大二下学期的时候,我等到了荣华师再一次开设“中国史学史”。

复旦的学风向来自由,跨专业跨年级选课,也就是动动鼠标,无知的我也恰如其分得无畏,第一时间跨专业地选了这门课。去上课之前,我的细心的高中同学就多次提醒我:一定要提前去占第一排的位子,因为首先张老师讲课讲得非常好,其次张老师讲课的声音非常小,以及,据说新生更加热爱学术,更加追捧张老师。但我是一个习惯于坐在最后一排的人,同时也是一个耳朵还算灵敏的人,所以也就没有太当回事。我在离上课还有五分钟时走进教室,发现前面四排桌子上都已经布满了占座的书或笔记本——此情此景,我在复旦七年,可以说之前和之后都再没见到过。

荣华师讲课的声音是真的小,而且他几乎和学生没有任何互动——且不论语言的互动,连眼神的互动都几乎没有。他要么盯着自己的讲义,要么盯着讲台与第一排之间的空地,要么回身写着板书。荣华师的笔迹清秀,一如其人。但这丝毫不影响大家听课的专注度。因为他讲得实在是太好了——比如我,我就以几乎转录的方式在记着笔记,生怕错过了荣华师的任何一句话。荣华师上课是以专题的方式,每周讲一个朝代之史学,但他不重记述而重分析。他会提到很多参考文献,基本的史实如果我们可以通过阅读来掌握,那么荣华师是不会花时间再去讲一遍。他愿意讲的,全是他自己对每一时代史学流变的思考。例如,在第一节课上,荣华师讲解的重点是史官与先秦儒家的关系。刚一上课,他就给我们发了一篇文章,考察我们的句读能力。我还记得荣华师选的是刘师培的《释儒》。可能是我古文的基础比较好,我当时第一个点完句读,交还给了荣华师——不知道是不是这件事给他留下了一个好印象,促成了我们之后的师生缘分。

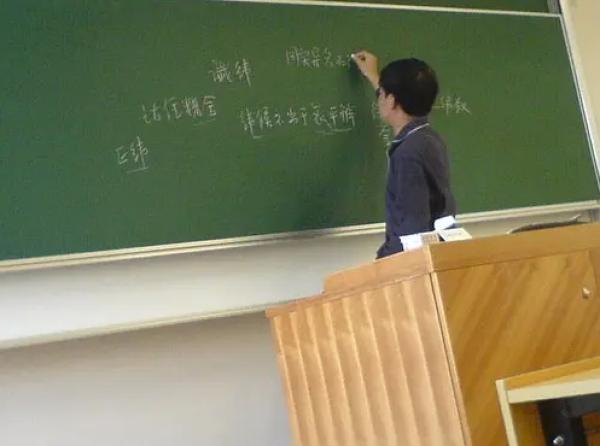

张荣华老师。傅翀摄于2006年10月27日下午1点47分,中国近代学术史课堂上。

张荣华老师。傅翀摄于2006年10月27日下午1点47分,中国近代学术史课堂上。

荣华师所讲的魏晋之际的经史分途、唐宋之际私家撰史的兴起,都是我常年复习的内容。虽然我后来的研究方向远离了中国史学史,但荣华师对中国史学史的思考,始终是我理解史学编撰的起点。特别是,“明清之际游移的时间观念”这一讲,一直盘旋在我脑中,构成我持续至今的研究课题,包括我目前正在做的研究,也还是对时间观念的澄清。

荣华师上课除了鞭辟入里的分析,还有令人瞠目结舌的旁征博引。虽对钱锺书的喜爱并不是什么特别值得一提的事——毕竟,谁又不爱钱锺书呢?然而荣华师对钱锺书信手拈来的熟稔程度,确实令人叹为观止。我自恃对《管锥编》算是读得比较熟了,但在荣华师时不时莞尔一笑,说:“你们去读《管锥编》好了”的时候,我还是常常不知道他所指的到底是《管锥编》里的哪一则。当然后来同作为钱迷的段位差距被越拉越大,因为荣华师称引的已经不再是《管锥编》了,而是钱锺书的手稿集。作为同时迷恋荣华师与钱锺书的我,在课上听到荣华师引用钱锺书,这种快乐大概类似于时任所谓的“双厨狂喜”。

虽然荣华师在讲课的时候不大搭理学生,但他对教学极为负责。比如,我刚才提到的句读考察,在第二周的课上,荣华师就把仔细批改的卷子发还给了我们。我清楚地记得,我因为粗心错标了三处,荣华师都用红笔圈了出来。但他对待课堂最认真的一点,在于他在每一个新的学年,主讲同一门课时,都尽量做到讲解自己在新的一年中对历史的新认识。我第二次听他上“中国史学史”时,他有时会提前一周通知我下一周的课别去,“因为我没准备什么新的内容”,我当然都去了,哪怕复习我也想再去听一遍。然而事实是,荣华师口中的“没什么新的内容”,完全是新的内容。我曾参阅过同门师妹吴晗怡的笔记,我发现除了课程名字保持不变,荣华师的授课内容已经完全不同于我当时所听到的。

荣华师虽然饱读诗书,广泛占有研究材料,但他最为看重的研究风格,反而不是综合的或守旧的,而是有“新意”的。这不仅体现在他对自己授课材料的更新上,也体现在他对学生论文的批改上。在“中国史学史”学期末,荣华师布置了考核内容:在所讲内容中任选一个主题进行论述。犹记得我选了《文心雕龙》的《史传》篇来讨论,我的论点是刘勰在编年体与纪传体并举中仍然更为看重编年体。我的论证有诸多疏漏,但荣华师仍然给了我A的成绩,这让我喜出望外,因为我从没期待过从自己心中最博学的老师那里得到最高分。(而且据说荣华师给分比较严,但因为我揣着A也不好意思再去求证,但我暗喜至今)后来我问荣华师,当时为什么给我A,他说:“难得你在其中读出了一点新意。”

于荣华师而言,他只是嘉奖了一位跨专业选课的本科生一点点矫揉造作的新意,但于我而言,这是鼓励我走上学术之路的奠基性的事件之一。用荣华师自己的话说,这又是一个“一指入海,四海皆动”的时刻。2007年时候,荣华师又开了“中国近代学术史”,我当然是继续选修。当时正赶上复旦向我们介绍“䇹政学者”项目,这是李政道先生以其妻秦惠䇹女士为名设立而本科生学术研究资助计划,我有意想试一下能否够到这个所谓的本科生学术天花板,就仔细想了一下自己最想研究的课题,最想跟的导师——那自然是想跟荣华师了。理论上讲,申请“䇹政学者”的学生,应该是找本专业的老师作为指导老师,但我作为哲学系的学生,还是厚着脸皮去问了荣华师的意见——在一次“中国近代学术史”下课后,我拦着荣华师说了一下我想请他作为导师,申请“䇹政学者”,研究章太炎对清代学术的研究,结果荣华师一口就答应了。当然,我其实觉得荣华师并不清楚“䇹政学者”是什么,他可能也忘了我是什么专业的,但他可能只是觉得我是可以被指导的,而我选的题目又是他可以指导的,所以就答应了。当时我只道是荣华师身上有一种神秘的化繁为简的气质。现在想来,他无非是想尽可能地帮助一个一心向学的本科生。

现在再忆起,我已经不知道我是浪费了,还是实实在在利用了接下来和荣华师单独相处的四年时光。借着“䇹政学者”的机会,我和荣华师约定了每周五下午在他办公室见面,每次指导我一小时左右时间,这种一对一的指导,从我大三时开始,一直延续到我研三毕业。其实䇹政论文的框架,在头两次见面的时候,就拟定好了,之后每次见面,我总是追着荣华师问他最近读到了哪些有意思的书。荣华师会点上一支烟,或在我来之前就已经点上了,然后把最近一周看到的文章和书推荐给我,其中往往都和我的章太炎研究无关。荣华师有时兴起,会问我最近看了什么,但这样的时候很少,毕竟我能看的他怎么可能没看,看的书是没法聊了,所以我有时只能和他聊我看的足球比赛。荣华师有时别的兴致起来了,会提前印几页钱锺书的笔记,或者钱玄同的日记,让我坐在沙发上读一读他们的手稿。其实我也说不上这是不是学术训练,因为也并没有什么计划性,也没有什么目的性,读的选段也和我的研究无关。我觉得,这更多是荣华师单纯和我分享他阅读的快乐吧。

后来我顺理成章申请跨专业直研历史系,希望跟着荣华师继续读书。在参加历史系直研面试那天,结果迟迟未出,我实在忍不住,给荣华师发短信问了一下。没想到平日里不大用手机,更不大回短信的荣华师,接到我的短信后即刻就回复我:“待我去一探究竟。”我知道荣华师是笑着回的,因为他总是会在开玩笑的时候说这种半文半白的话。这七个字我至今记得分毫不差——不是因为在他去系里询问之后,我很快就知道了录取结果,而是因为他及时的出现与轻松的语气。即便那天我和历史系失之交臂,我也在荣华师这七个字中获得了莫大的安慰——无论如何,我知道他是愿意带我的。我想,上过荣华师课的人,都能感受他在讲台上对学生倾囊相授的热情,能感受到他对学生的关怀,但我还是希望补充这一则小插曲,因为荣华师对学生的关爱同样也如此细节。

跟着荣华师开始读硕士之后,我们很快确定了研究的题目,是刘师培与章太炎对中国人种西来说的接受与批判。确定之后,我们每周一次的见面又变成了荣华师的分享会。不知道我是不是浪费了这样和他近距离接触的机会,我是不是应该每次多准备一些问题,每次多准备一些自己的研究。但我也想不出能比听荣华师漫无边际推荐书目更快乐的事。

但有一次,只有一次,是我刚进他办公室,还没有坐下来,就被他叫去身前,迫不及待地要跟我分享一本书——是他女儿的画作集。荣华师谈及自己的女儿时仿佛是另一个人,说话的音量也大了,语速也快了,一边翻页一边问我:“好看伐?好看伐?”

要澄清一下的是,周五下午其实并不是全无主题的。比如随着荣华师开始校订与编辑康有为的全集,他同我的谈话内容就逐渐围绕着康有为展开——当然我的硕士论文并不是研究康有为的,但一边读着荣华师的论文,一边听着他讲没有写进论文的东西,这样双倍的乐事,又去何处寻呢。说到这里,我又想起一件小事。有一次我问荣华师,关于康梁之争,有什么好的研究吗?荣华师说,你就看我写的就行了。荣华师的回答有一种无以复加的自然与坦率,全没有那种自援自引的自矜。事实也确实如此。

可能很多人都会觉得荣华师是一位低调的学者,但在我看来,低调并不是一个准确的形容词。低调是一种故意的展示,但他只是顾不上除了爱女儿,看书和思考之外的事情。对于荣华师来说,低调与高调都是不存在的,他就说他想说的,做他想做的。说到自然与坦率,可能是我在他身边日久,荣华师除了例行点评出版物外,也会在我面前毫不掩饰他的一些义愤填膺或心有郁结的时刻。反倒是他的身体状况,他谈起时总是镇定而释然,虽然我们做学生的都为他担心,因为总是看到他手指上包裹的纱布或药物涂抹的痕迹——这意味着他又去医院接受了治疗。有一次我见他的时候,发现他手上还有血迹,我忍不住问了一声,是不是刚从医院回来,没想到张老师笑着说:“他妈的,刚才推着自行车走都摔了一跤。”

后来和荣华师聊到了出国留学的打算,他的第一反应是:“我本来打算让你去出版社工作。不过出去留学也好。”从此之后,荣华师就留意给我推荐英文的学术著作,还送了我不少他自己复印的英文书,书的封面上是他清秀的笔迹所写下的英文书名。

虽说荣华师推荐我去读的书,总是在一个很随意的场景里,也并不总是有什么统一的主题,但我都如获至宝地记了下来。甚至于,他不推荐我去读的书,我也记下来了。看到这些书,就会想起荣华师,想到他褒奖它们或鄙夷它们时的神情。虽然不愿相信荣华师的病情会恶化,但好像又一直在做着和他告别的准备。现在荣华师去了彼岸,我希望那里是书店的样子。往后的清明节我都会记得给您烧去巨额书资。

那时我还没有开始上荣华师的课,那时可能是2005年深秋的某一天。那时在复旦南区后门,朝着同济的方向,在国权后路上,有一家叫古月的书店,老板颇识货,定价偏高,但好书也多。那天我正好拖着我的高中同学一起在那里逛,我同学突然小声跟我说:“荣华哥进来了。”我说:“哪个荣华哥?”她说:“就是给我们上中国史学史那个老师。”我顿时起了一个念头,但鉴于我是一个不太敢和陌生人说话的infj型人格,于是我怂恿我的同学去问问荣华哥,有没有什么推荐的书。我同学真去问了。荣华哥认出了她是“中国史学史”课上的学生,想了想,从他面前的书架上抽出一本书,跟她说:“这本就不错,可以读。”待他走了之后,我朋友把那本书抽出来给我,是王树民写的《中国史学史纲要》。

急就章,文笔拙劣,愧对师门。

2023年2月21日 05:32 于牛津

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司