- +1

调查研究 | 李宏倩 钱志亮:父母受教育水平对5~6岁幼儿社会适应的影响——有调节的中介模型

中华家教

2022 年第6期

摘要:为探究父母的受教育水平、幼儿言语能力、幼儿性别对幼儿社会适应的影响机制,本研究对全国儿童入学成熟水平标准化测量数据库中的1478名5~6岁幼儿的数据进行分析。研究发现,5~6岁幼儿言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应的关系中起完全中介作用;父母受教育水平对5~6岁幼儿社会适应的路径中言语能力所起的中介作用具有性别差异,女孩起完全中介作用;男孩的言语能力起部分中介作用。研究建议家长要关注幼儿的主体地位、关注言语能力与性别差异,调整家庭教育方式。家长家庭教育的过程中应关注幼儿言语能力在提高幼儿社会适应方面的有效价值。对于女孩,家长要发挥女孩在认知与言语功能上的优势,与女孩实现有效沟通回馈;对于男孩,家长要减少过度期待,鼓励男孩表达,注重言传身教,发挥榜样的作用。

关键词:父母受教育水平 社会适应 家庭教育 多群组分析

作者简介:

李宏倩/青岛市盲校教师

钱志亮(通讯作者)/中国教育学会家庭教育专委会副理事长,北京师范大学教育学部教师

一

引言

幼儿社会适应是指幼儿能够逐渐学会接受新环境,适应矛盾冲突情境的能力。[1]幼儿良好的社会适应能力不仅能够在短期提升幼儿的同伴接纳程度与群体归属感[2],而且能够高度预测幼儿成年后的社会行为表现[3],与个体成年后的社会经济地位发展水平有着密切的联系[4]。5~6岁是幼儿从幼儿园过渡到小学的重要节点[5],王小英等人的研究指出,社会适应高的幼儿才能更为平稳地接受场域变化[6],更高效地转换社会角色,实现幼儿个体与学校环境之间有效互动。即能否平稳地实现幼小衔接,很大程度上取决于5~6岁幼儿的社会适应水平如何[7]。因此,5~6岁幼儿社会适应的影响机制具有重要的研究价值。

家庭教育对幼儿的社会性发展起着指导作用[8],而家庭教育水平如何,受到父母受教育水平的影响。一方面,社会资本影响机制的理论指出,父母的受教育水平与现代社会中家庭的社会、经济和认知资源水平密切相关[9],父母受教育水平决定着父母的教育信念与教养方式,直接影响着子女的社会行为发展水平[10]。陈英敏等人发现父母的专制、溺爱、忽视等教养方式与社会适应呈显著负相关[11];Howse等人指出父母受教育水平影响着子女入学初期的注意水平和行为调节能力,父母受教育水平越高,则子女的学校适应和社会适应水平越高[12]。另一方面,父母的受教育水平也为家庭成员与社会环境的互动提供着社会支持[13],在此基础上产生的家庭文化资本影响着家长与学校之间的合作与沟通程度。张晓等人的追踪研究指出家长的受教育水平与幼儿社会能力具有显著的相关性[14],影响着幼儿在社会适应过程中对社会规范的理解和社会价值观念的塑成[15]。

家庭系统理论指出,子女的发展在家庭内环境中不仅受到“父母—子女”的影响,还受到子女内在所具有的能动性的主观作用[16]。即幼儿作为家庭系统的一部分,也具有一定的能动性,能够实现外部环境与内部经验的同化与顺应。即其个体发展一方面受到父母的影响,另一方面会在协调社会、情感和认知系统的过程中主动成长,在自我调节中尝试适应环境、面对未来的挑战。那么,幼儿的何种特质在父母受教育水平与5~6岁幼儿社会适应之间发挥作用呢?言语能力是个体对语言信息的感知理解能力以及表达能力。[17]在学前阶段,幼儿通过语言进行家庭内部的情感表达和学校层面的社会互动。[18]即言语能力受到家庭因素影响,又影响着幼儿的认知发展和社会性表现。[19]整合已有研究,发现幼儿的言语能力在“父母受教育水平—子女社会适应”之间发挥着重要作用。父母受教育水平对幼儿的理解性词汇发展能力具有显著正向影响[20],而言语沟通与解释的能力又会影响幼儿的同伴互动和社会交往[21]。因此,本研究提出假设1:父母受教育水平可能通过幼儿言语能力的中介作用对幼儿社会适应产生间接影响。

研究中的性别差异也值得关注。众多研究表明,幼儿的社会适应、言语能力似乎均存在性别差异,且整体上女童优于男童。研究表明这一年龄阶段的女童比男童有更强的复述能力[22],且女孩整体上比男孩表现出更高的叙事水平[23]。在社会适应上,女童比男童表现出更多的亲社会行为和更好的合作能力[24]。基于上述性别差异的存在,本研究提出假设2:幼儿言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应之间的中介作用存在男女性别差异。

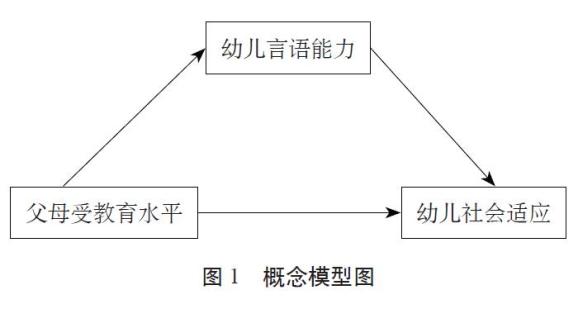

综上所述,本研究旨在考察5~6岁幼儿言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应之间的中介作用及其性别差异(见图1)。本研究结论将有助于解释父母受教育水平影响幼儿社会适应的机制,为家庭教育工作的开展提供理论依据和实证支持。

二

研究方法

(一)研究对象

本研究选取全国儿童入学成熟水平诊断数据库①中1801名年龄介于5~6岁之间的幼儿。剔除无效问卷和信息缺失问卷后,有效人数为1478人,有效率82.11%。其中男孩850名,占总人数比57.51%;女孩628名,占总人数比42.49%。

①出自钱志亮研究团队采用《儿童入学成熟水平诊断量表》收集的样本数据库。

(二)研究工具

1.人口学信息问卷

人口学信息问卷采集了被试姓名、年龄、性别等基本信息,并对被试父母的受教育程度进行了数据收集。本研究中将父母受教育水平分为低等、中等和高等三个水平,分别对应初中及以下、高中与专科、本科和硕士及以上三个层级。

2.儿童入学成熟水平测试量表

入学成熟水平是指个体进入小学时的身心发展水平与状态是否达到小学入学新生应该达到的要求,包括视知觉、听知觉、运动协调、知觉转换、数学准备、语言沟通、社会适应、学习品质8个方面[25]。本研究采用钱志亮、丁攀攀编制的《儿童入学成熟水平诊断量表》[26]。该量表共有70个项目,对应入学成熟水平的八个维度。量表结构效度良好,χ2/df=1.22<3;CFI=0.99>0.90;NFI=0.93>0.90;TLI=0.98>0.90;RMSEA=0.03<0.05。[27]其中,言语能力和社会适应维度分别有7个、10个题项,内部一致性系数为0.72、0.70。

3.研究过程

施测过程由接受过专业训练的评估师担任主试,对儿童进行一对一的测试,主试先让家长填写人口学及家庭背景的调查问卷,与此同时,主试陪伴儿童,与儿童建立良好关系,便于后面的施测。家长完成调查问卷后,开始进行测验评估,主试按照量表中设定好的指导语引导儿童完成每道题并做好计分。

4.数据分析和处理

采用SPSS25.0软件录入、整理数据,并进行描述性分析、独立样本t检验以及相关分析。采用AMOS24.0进行中介效应检验、多群组分析。

三

研究结果

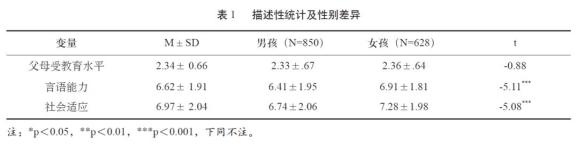

本研究采用描述性分析与独立样本t检验(见表1),探究父母受教育水平与幼儿社会适应、言语能力三研究变量的整体特点以及幼儿性别在研究变量上的差异。结果表明,女孩的言语能力、社会适应水平(t=6.91,p<0.001;t=7.28,p<0.001)均显著高于男孩。

对父母受教育水平、言语能力以及社会适应三研究变量进行相关分析,结果表明,父母受教育水平与言语能力(r=0.22,p<0.01)、父母受教育水平与社会适应(r=0.12,p<0.01)、言语能力与社会适应(r=0.50,p<0.01)之间均存在显著的相关关系。

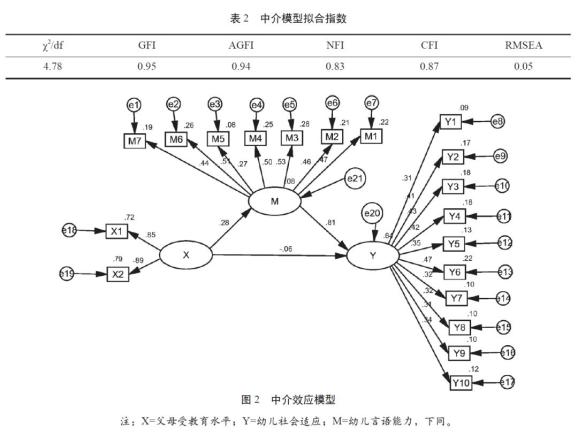

(一)言语能力的中介作用

采用结构方程模型[28]探究幼儿言语能力的中介作用。该模型拟合较好(见表2),父母受教育水平正向预测其幼儿言语能力(β=0.28,p<0.001),言语能力正向预测社会适应(β=0.81,p<0.001),而父母受教育水平并不能直接预测幼儿社会适应(β=-0.06,p>0.05)。数据分析结果指出,言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应之间起完全中介作用(见图2),假设1得到验证。

(二)言语能力中介效应的性别差异组群分析

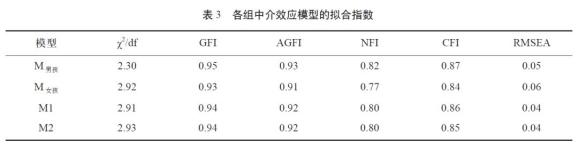

本研究在利用Bootstrap法对男、女孩各分样本进行中介效应模型检验后,发现模型拟合指数均良好,继而进行多群组比较[29]。以性别分组,设定模型M1为未设限的基准模型,模型M2设定为路径系数跨组等值的结构模型。与M1相比,M2的Δχ2=15.26,Δdf=3,p<0.01,说明幼儿言语能力的中介效应存在显著的性别差异(见表3)。

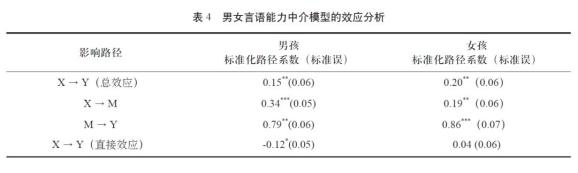

对参数差异临界比率值进行比较,发现父母受教育水平对幼儿社会适应的影响不存在显著的性别差异(CR=1.83,绝对值小于1.96,p>0.05),对幼儿言语能力存在显著的性别差异(CR=-2.25,绝对值大于1.96,p<0.05);幼儿言语能力对幼儿社会适应的影响也存在性别差异(CR=2.85,绝对值大于1.96,p<0.05)。

在男、女孩组,父母受教育水平均能正向预测幼儿言语能力(β=0.34,SE=0.45,p<0.01;β=0.19,SE=0.06,p<0.05),且幼儿言语能力均能正向预测幼儿社会适应(β=0.79,SE=0.56,p<0.01;β=0.86,SE=0.07,p<0.001),但因影响程度不同而存在性别差异。

在自变量父母受教育水平和因变量幼儿社会适应之间,男孩的言语能力起部分中介作用;女孩则起完全中介作用(见表4),假设2得到验证。

四

讨论

(一)幼儿言语能力的中介作用

研究指出幼儿的言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应的关系中起到完全中介效应,假设1得以验证。在社交场合中,父母较低的受教育水平导致其社交技能与社会沟通能力相对较低。同理,在家庭内环境中,受教育水平低的父母难以为子女营造语汇丰富的语言环境,使幼儿的词汇多样性、语法复杂度和言语表达能力发展缓慢[30][31]。

根据班杜拉(2000)提出的社会学习理论,幼儿会观察学习父母在社会外环境与家庭内环境中的语言表达习惯、模仿父母经常选用的语法与词汇,并倾向于在自己的社会沟通与交往中使用相似的表达逻辑与表达态度。[32]那么,如果父母的受教育水平低,他们所能展现出的沟通交流技巧就更少、移情能力相对较差,这使得幼儿言语能力的支架作用也相对较小[33],在进入新环境后的同伴交往中幼儿会表现出较少的言语互动[34],进而使得幼儿展现出较差的社会适应表现[35]。

(二)幼儿言语能力的中介作用的性别差异

本研究的假设2也得到了验证。幼儿言语能力中介作用中存在性别差异,男孩的言语能力起部分中介作用,女孩则起完全中介作用。

首先,由于大脑边缘皮层面积和认知功能的发展优势[36][37],女孩在童年早期就比男孩表现出更好的认知和言语功能[38]。比起更乐于回应动作与表情的男孩,具有更好言语能力的女孩形成了良好的表达情绪策略[39]和社会情绪交往能力[40],使女孩能够在不同环境中进行更为复杂的语言沟通、更好地通过社会交往与他人建立友好关系,继而促进其适应陌生的社会环境。

其次,相比于男孩,家长倾向于与女孩以更温和的语气说话及进行良性互动,养育女孩的家庭环境也较之男孩更为友好。这些家庭层面的支持给女孩提供了语言学习的物质环境与精神环境,有利于鼓励女孩主动地提升其社会适应能力。[41]第三,通常情况下,女孩会表现出更多的亲社会行为。[42]女孩相比于男孩渴望建立密切的人际关系和社会关系,更擅长主动地发起社交行为。[43]遇在到社会适应问题时,女孩更愿意通过语言向父母求助,这种求助使家长更明确女孩面对了何种困难,继而使父母的教养态度从主动干预女孩的整个社会适应过程改变为被动协助部分问题的解决。[44]

正是因为女孩通过言语能力在父母与自身社会适应之间搭起支架,使得父母的直接干预转变为间接干预。因此,父母受教育水平不再直接影响女孩的社会适应,而是完全通过女孩的言语能力发挥完全中介作用。而男孩不仅缺乏以上优势,还受到传统的性别角色期待的刻板压抑[45],在未具有良好社会适应能力时就被强制要求“独立自强”“男儿有泪不轻弹”,更有可能在陌生社会情境中由于缺乏社会适应技能、无法适时融入而导致社会退缩、自卑、攻击性行为等社会适应不良表现[46]。这些社会适应不良表现使得父母对男孩有更多的社会适应方面的担忧,不仅通过男孩的言语行为间接给予干预,也会利用受教育过程中获得的各种经验直接为男孩提供社会适应支持。因此,孩的个体自身的言语能力仅起到部分中介作用,父母受教育水平对男孩的社会适应也具有影响作用。

五

研究结论及家庭教育建议

本研究对父母受教育水平、幼儿言语能力、性别对幼儿社会适应所起的作用进行了分析。上述研究结果表明,5~6岁幼儿言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应的关系中起完全中介作用。父母的受教育水平可以通过言语能力的中介作用影响5~6岁幼儿社会适应,其中男孩的言语能力起部分中介作用,女孩则起完全中介作用。根据研究结果,本研究从以下两方面为5~6岁幼儿的家庭教育提出建议。

(一)更新家庭教育理念,关注幼儿的主体地位

本研究表明,父母的受教育水平是通过幼儿的言语能力的中介间接对社会适应发挥作用。这说明幼儿具有内在能动性,其言语能力能够主动结合外部环境与自身条件的特点,实现个体的社会适应。因此,在家庭教育过程中,家长首先应转变教育理念与教育态度,给幼儿以主动表达、主动参与的机会。在日常沟通过程中,家长要转变交流方式,将明确的指令与肢体动作转变为引导式、有启发性的提问,鼓励幼儿主动地提出问题、表达需求或作出决定,增强幼儿的独立性。

其次,家长应关注家园共育的重要作用,利用家长课堂、家园对话等活动,在与教师充分沟通的过程中调整育儿理念、教养氛围,在角色上实现从教育的主导者到教育条件的提供者的转变[47]。

第三,家长要给幼儿提供不同环境与不同事物的刺激,让幼儿能接触到多样、动态的环境,在多元的环境中锻炼幼儿的快速反应能力、动手解决问题的能力、社会交往的能力,逐渐让幼儿适应在不同环境中采用积极的方式处理问题,鼓励幼儿在多个场域进行主动表达、主动进行探索与交往的积极尝试[48],为幼儿的社会适应提供环境、情感与行为支持。

(二)关注言语能力与性别差异,调整家庭教育方式

本研究指出,不同性别的幼儿,其言语能力在父母受教育水平与幼儿社会适应关系之间的中介作用存在差异。对于女孩,父母的受教育方式通过幼儿的言语能力起到作用,最终影响幼儿的社会适应;而男孩的社会适应能力不仅由父母受教育水平通过幼儿言语能力的中介发挥作用,还直接地受到父母受教育水平的影响。上述研究结论表明,无论男孩女孩,父母均应关注幼儿言语能力在提高幼儿社会适应方面的价值。根据性别差异,家长在开展家庭教育的过程中对女孩的言语能力培养可以提出更高的要求;对男孩家长不仅要重视言语能力的培养,还要结合自身的受教育经验,培养与锻炼男孩的社会适应能力。

首先,父母应关注幼儿言语能力在提高幼儿社会适应方面的价值,在家庭教育过程中注重通过提高幼儿的语言沟通能力来提高社会适应。家长应当给幼儿创造一个自由、宽松的家庭沟通环境,在家庭游戏、绘本故事讲述、动画播放等过程中,鼓励幼儿先在家中想说、敢说、会说,再逐步向外界场域过渡,逐步实现幼儿在不同的社会情境中都能表达情感、说明情况,为社会适应提供基本能力支持。以绘本讲述为例,家长可以先鼓励幼儿复述文字、表述图片,纠正幼儿的发音与语言错误,提高语言表达能力;再鼓励幼儿有重点地表述某页绘本情境,培养幼儿的语言构思能力与逻辑性;然后在绘本情境的基础上展开想象,将绘本故事情境迁移至现实生活的学习、社交情境中,通过提问、对话,引导与渗透社会交往策略、社会规范与调整、适应新环境的方法。最后,当在社区环境或学校环境中遇到相似情境时,家长要鼓励幼儿抓住社会交际契机,锻炼社会适应能力。

其次,父母应基于性别特点,开展有差异的、有针对性的家庭教育。对于女孩,家长在家庭教育的过程中要发挥女孩在认知与言语功能上的优势,与女孩实现有效沟通回馈,帮助女孩平稳过渡与融入新环境。家长要关注女孩在社会适应过程中对建立社会关系的积极渴望,通过沟通谈话注意女孩在社会适应过程中的心理和情感发展状态。在了解到女孩在社会适应过程中的问题后,家长不能直接给出标准性的结论与判断。家长可以先表示出肯定与支持的态度,然后提供方向性的引导,给女孩留出独立思考的空间,引导女孩逐步找到解决方法。

对于男孩的教育,家长要减少过渡期待,鼓励男孩表达;家长还应注重言传身教,发挥榜样的作用。首先,家长要少一些基于性别差异的过渡期待。家长应减少对男孩“勇敢、担当”等品质的强制性要求,给男孩多一些耐心、多一些机会,鼓励男孩说出自己遇到的困难情境,允许男孩表述在社会适应过程中的受挫经历,再加以引导。其次,在提高男孩社会适应的过程中,家长的言传身教十分重要。针对男孩主动发起社交的行为较少、缺乏表达情绪策略等问题,家长可以通过日常生活情景示范、谈话中假想举例以及故事情景中角色扮演等方式,让男孩以家长为榜样,习得社会适应的相关经验。家长也可以观察孩子的集体活动,在男孩的集体活动中找到具有良好社会适应表现的同伴,通过树典型、夸榜样的形式,让男孩在与榜样相处的过程中模仿学习、得以提高。

【参考文献】

[1] 张明红.学前儿童社会教育[M].上海:华东师范大学出版社,2008.

[2] BLANDON A, CALKINS S, GRIMM K, ET AL. Testing a developmental cascade model of emotional and social competence and early peer acceptance [J]. Development and psychopathology, 2010(4):737-748

[3] 李佳丽.家长参与和代际闭合对初中生认知能力的影响——基于科尔曼社会资本理论的分析[J].教育发展研究,2017(2):6-14.

[4] YUXIAO W, PENG W, SIJIA D. China’s changing family structure and adolescent development[J]. Social sciencesin China, 2019:64-79.

[5] MIRKHIL M . ‘I want to play when i go to school ’: children ’s views on the transition to school from kindergarten[J]. Australian journal of early childhood, 2010(3):134- 139.

[6] 王小英,刘洁红.幼小衔接中大班幼儿心理压力分析——基于儿童视角的研究[J].学前教育研究,2018(2):3-11.

[7] 杨蓓,黄迎春.城市幼儿社会能力与行为的现状调查[J].心理研究,2016(1):85-89.

[8] 中国儿童中心”脱贫地区儿童早期发展”课题组.脱贫地区0-6岁儿童家庭养育状况调查[J].中华家教,2021(2):1-13.

[9] HOEVE M, DUBAS J S, EICHELSHEIM V I, ET AL. The relationship between parenting and delinquency: a meta-analysis[J].Abnorm child psychol, 2009(6):749-775.

[10] 周世军,李清瑶,崔立志.父母学历与子女教育——基于CGSS微观数据的实证考察[J].教育与经济,2018(3):46-53+74.

[11] 陈英敏,韩雪,张元金,等.小学中年级学生父母教养方式、羞怯与社会适应的关系[J].中国特殊教育,2015(10):63-67.

[12] 孙冉,杜屏.父母参与会影响初中生的社会行为发展吗?——学生性别和父母受教育水平的调节作用[J].教育科学研究,2020(5):43-52.

[13] DUNCAN O D, FEATHERMAN D L. Psychological and cultural factors in the process of occupational achievement[J].Social science research, 1972(2):121-145.

[14] 张晓.童年早期社会能力的发展:一个潜变量增长模型[J].心理学报,2011(12):1388-1397.

[15] HOWSE R B, LANGE G, FARRAN D C, ETAL.Motivation and self-regulation as predictors of achievement in economically disadvantaged young children[J] .The journal of experimental education, 2003(2):151- 174.

[16] COX M J, PALEY B. Families as systems[J]. Annual review of psychology, 1997(1):243.

[17] 郭筱琳.隔代抚养对儿童言语能力、执行功能、心理理论发展的影响:一年追踪研究[J].中国临床心理学杂志,2014(6):1072-1076+1081.

[18] 周凤娟,章依文.学龄前儿童叙事能力发展研究[J].中国儿童保健杂志,2009(2):181-183.

[19] 程黎,李宏倩,高健.3-5岁幼儿口语叙事能力对创造力发展的影响[J].中国特殊教育,2020(4):81-88+96.

[20] 周兢,张莉,李传江.汉语学前儿童的词汇语义发展研究[J].语言战略研究,2017(6):89-96.

[21] 姚素慧,叶平枝.大班社会退缩幼儿的同伴互动特点[J].学前教育研究,2012(9):35-40.

[22] 王嵩,李甦.幼儿复述能力的发展及其与言语工作记忆的关系[J].心理与行为研究,2020(5):596-602.

[23] HADENC A, HAINE R A, FIVUSH R. Developing narrativestructure in parent-child reminiscing across the preschool years[J]. Developmental psychology, 1997(2):295-307.

[24] SALLQUIST J, DIDONATO M D, HANISH L D, ET AL. The importance of mutual positive expressivity in social adjustment: understanding the role of peers and gender[J]. Emotion, 2012(2):304-313.

[25] 钱志亮.儿童入学成熟水平诊断量表[M].北京:北京师范大学出版社,2016.

[26] 钱志亮,丁攀攀.《儿童入学成熟水平诊断量表》的研制[J].学前教育研究,2010(2):41-45+51.

[27] 钱志亮,谌小猛.北京城乡儿童入学成熟水平的比较研究[J].教育学报,2011(3):75-84.

[28] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[29] 侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004:89-104.

[30] 郭芙蓉.家庭背景对5-6岁儿童词汇水平的影响研究[D].南京师范大学,2017:15.

[31] OLSON, MASUR. Mothers’ talk about perceptions, wants, feelings, and thoughts during play: general or specific relations to infants ’ internal state vocabularies and gender? [J]. Language learning and development,2020(2).

[32] BA NDURA A. Social learning theory[J]. Scotts Valley, California, ReCAPP, 2000(1):33-52.

[33] HARDING J F, MORRIS P A, HUGHES D. The relationship between maternal education and children’s academic outcomes: a theoretical framework[J] . Journal ofmarriage and family, 2015(1):60–76.

[34] 姚素慧,叶平枝.大班社会退缩幼儿的同伴互动特点[J].学前教育研究,2012(9):35-40.

[35] 王英杰,张美霞,李燕.儿童早期同伴接纳与社会适应的关系:一项交叉滞后分析[J].心理科学,2020(3):622-628.

[36] DIAMOND M, JOHNSON R, YOUNG D, ET AL . Morphological hemispheric differences in the rat brain: male-female; right-left[J] . Experimental neurology, 1983(81): 1- 13.

[37] 李晓巍,刘艳.基于教师和家长评定的3~6岁幼儿发展特点研究[J].教育研究与实验,2015(1):92-96.

[38] ANMET, SHINOHARA R, SUGISAWA Y, ET AL . Gender differences of children ’s social skills and parenting using Interaction Rating Scale (IRS)[J] . Procedia-social and behavioral sciences, 2010(2):260-268.

[39] 王军利,王玲,吴东女,等.生气、高兴和伤心情境中幼儿情绪表达策略差异[J].应用心理学,2012(4):332-340.

[40] DIAMOND, A. Activities and programs that improve children’s executive functions[J]. Current directions in psychological science, 2012(5):335-341.

[41] 宋佳,张丹,李婧,等.江苏省幼儿家庭养育环境与幼儿社会性和情绪问题的相关性研究[J].中国儿童保健杂志,2016(3):256-259.

[42] 阮素莲.幼儿亲社会行为现状及其影响因素[J].学前教育研究,2014(11):47-54.

[43] OSTROV J M, WOODS K E, JANSEN E A, ET AL. An observational study of delivered and received aggression, gender, and social-psychological adjustment in preschool: “this white crayon doesn’t work” [J]. Early childhood research quarterly, 2004(2):355-371.

[44] GRAZYNA, KOCHANSKA, SANGHAG, ET AL . Difficult temperament moderates links between maternal responsiveness and children’s compliance and behavior problems in low-income families[J]. Journal of child psychology & psychiatry & allied disciplines, 2002:11.

[45] 庄子运.双性化视角下的家庭性别教育[J].中小学心理健康教育,2021(6):4-7.

[46] 左恩玲.幼儿社会退缩的发生状况和发展特点调查研究——以长春市一所幼儿园为例[J].长春师范大学学报,2021,(1):152-159.

[47] 乔东平.当代中国式亲子关系的多面向分析[J].中华家教,2021(4):85-88.

[48] 王福兰.论儿童精神成长[J].教育理论与实践,2016(16):11-14.

(责任编辑:李育倩)

*本文系青岛市教育科学“十三五”规划2018年度教师专项课题“视障青少年社会适应性与父母教养方式的现状及关系研究”(QJK135D480)阶段性研究成果。

主编:丛中笑

常务副主编:霍雨佳

原标题:《调查研究 | 李宏倩 钱志亮:父母受教育水平对5~6岁幼儿社会适应的影响——有调节的中介模型》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司