- +1

纪念冯至|我不迷信,却相信人世上常常存在着一种因缘

冯至先生逝世三十周年了。

冯先生学贯中西,著述广博。20世纪40年代,在抗日救亡背景下,冯先生从广阔的社会经验和翻译研究中汲取力量,创作了27首十四行诗。这部咏叹人生万物的沉思之作不仅在当时震动诗坛,也历经时间的考验,成为中国现代主义诗歌的里程碑。

冯先生曾著文阐述他与十四行诗的缘分,记录了一位诗人精神世界的蜕变历程。今天我们重读此文,以表达对冯先生的敬仰与怀念。

我和十四行诗的因缘

冯至 文

本世纪20年代中期,闻一多、徐志摩、朱湘等诗人努力于新诗的建设,提倡格律诗,从各方面进行实验,也有人试作十四行诗,想把这个西方的诗体移植到中国来。我那时学写新诗,对格律诗不感兴趣,认为新诗刚从旧诗的束缚里解放出来,无须这样迫不及待地给自己套上新的枷锁。我只求诗的语调要保持自然,适当注意形式,至于以格律谨严著称的十四行体,我实在望而生畏,不敢问津。不料十几年后,在抗日战争时期于1941年一年内,我写了二十七首十四行诗,诗集出版不久,竟得到朱自清先生的评语:“这集子可以说建立了中国十四行的基础,使得向来怀疑这诗体的人也相信它可以在中国诗里活下去。”(见《新诗杂话· 诗的形式》)这是我当初万万也没有想到的。

青年时代的冯至

我首次跟十四行诗发生关系,是由于一个偶然的机会翻译了一首法语的十四行诗,而法语又是我不懂得的一种语言。1928年秋季的一天晚上,友人范希衡到我住室来闲谈。我们在北京大学读书时,他学法语,我学德语;毕业后有一个时期我们共同在北京孔德学校教书,他教法语,我教国文。年轻的朋友遇在一起无话不谈,也谈到爱情一类的事,他给我背诵了一首法语的十四行诗,背诵后又逐字逐句地讲给我听。同时他说,诗的作者阿维尔斯不很著名,写的诗也不多,但这首十四行诗却家喻户晓,众口传诵。我根据他的讲解,逐字逐句地记下来,略加整理,形成了以下的一首译诗:

生命啊有它的隐微,灵魂中有它的神秘,

忽然间一个永久的爱情含孕在我的心里。

这相思是没有希望的,我只得默默无语;

并且那使我相思的人儿也未曾知悉。

咳,她永不注意,我走过她的身边,

我永在她的身边却永是这样地孤单,

我一点儿也不曾承受,也一点儿不敢希盼,

一直耗尽了我的生命在这渺茫的人间。

她呀,她将漫不经心地走着她的道路——

上帝虽使她这样地柔爱,她却听不出

有一缕怨诉的幽情紧紧追随着她的步奏。

她只忠实于那些严肃的女儿的训规,

更不知她早已填满了我苦闷的诗髄,

一旦读了我的诗,她必问:这个女的可是谁?

这首译诗曾收在我的第二部诗集《北游及其他》里,现在看来,语言拖沓,应该译得简练一些,为了保持原形,我这里没有做任何改动。我译这首诗时,曾联想起三年前在1925年写的一首叙事诗《蚕马》。为了叙述故事的发展,《蚕马》分为三个段落,每段落都有八行起段,作为故事的歌唱者对听者的插话,三个起段末两行都是:“只要你听着我的歌声落了泪,/ 就不必打开窗门问我,‘你是谁?’”是谁?这里是“不必问”,那首十四行诗是“她必问”,同样表达出一片凄婉的心情。我翻译阿维尔斯的这首诗,只是由于这点深有同感的心情,并不是要介绍十四行体。

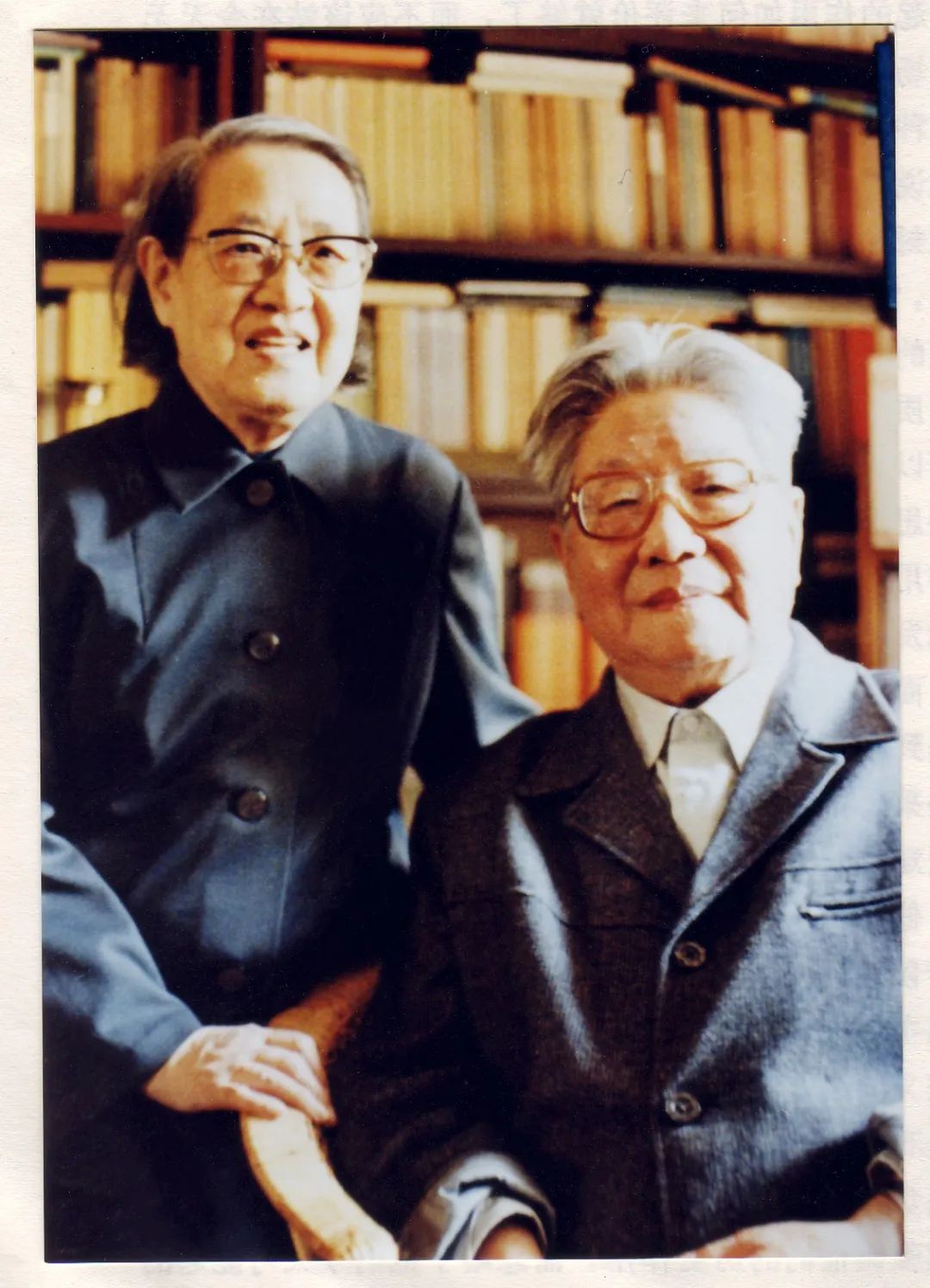

冯至与夫人姚可崑

十四行诗起源于意大利民间,14世纪通过但丁和彼得拉克的精心制作达到完美的境界,成为一种格律谨严的诗体,逐渐传播到欧洲各国。随着时代的需要,它有时盛行,有时衰落,在不同时期产生过不少能手,如莎士比亚、布朗宁夫人的十四行诗久已脍炙人口,中国有不止一种的译本。

我学习德语文学,读17世纪30年代战争时期格吕菲乌斯的《祖国之泪》是那样沉痛,读19世纪前期追求美与形式的普拉滕写的组诗《威尼斯十四行》又是那样明净。沉痛也好,明净也好,我渐渐感觉到十四行诗与一般的抒情诗不同,它自成一格,具有其他诗体不能代替的特点。它的结构大都是有起有落,有张有弛,有期待有回答,有前题有后果,有穿梭般的韵脚,有一定数目的音步,它便于作者把主观的生活体验升华为客观的理性,而理性里蕴蓄着深厚的感情。

在抗日战争时期,整个中华民族经受严峻的考验,光荣与屈辱、崇高与卑污、英勇牺牲与荒淫无耻等等对立的事迹呈现在人们面前,使人感到兴奋而又沮丧,欢欣鼓舞而又前途渺茫。我那时进入中年,过着艰苦穷困的生活,但思想活跃,精神旺盛,缅怀我崇敬的人物,观察草木的成长、鸟兽的活动,从书本里接受智慧,从现实中体会人生,致使往日的经验和眼前的感受常常融合在一起,交错在自己的头脑里。

这种融合先是模糊不清,后来通过适当的语言安排,渐渐呈现为看得见、摸得到的形体。把这些形体略加修整,就成为一首又一首的十四行诗,这是我过去从来没有预料到的。但是我并不曾精雕细刻,去遵守十四行诗严谨的格律,可以说,我主要是运用了十四行诗的结构。

冯至在意大利蒙德罗文学奖颁奖仪式上

朗诵自己的十四行诗《威尼斯》

我之所以这样做,一方面发自内心的要求,另一方面是受到里尔克《致奥尔弗斯的十四行诗》的启迪。这部诗集分两部分,共五十五首,是作者于1922年2月上旬和下旬两个几天内一气呵成的,与此同时里尔克还完成了断续十年之久的十首《杜伊诺哀歌》。一个月内有这样丰饶的收获,在创作史上几乎是一个奇迹。

《致奥尔弗斯的十四行诗》的扉页上有这样的献词:“写此作为薇拉·莪卡玛·克诺卜的一座墓碑。”薇拉是一个精于舞蹈的女孩,十九岁时死去。由于这个少女的死亡,里尔克更深入地歌咏了他作品中一个常见的主题:死。希腊神话中的歌手奥尔弗斯为了寻求他的亡妻曾到阴间用弹奏和歌唱感动了主管死者的女神,里尔克借用奥尔弗斯的形象抒发他的生死观,在《致奥尔弗斯的十四行诗》里有这样一首,我曾试译过——

只有谁在阴影内

也曾奏起琴声,

他才能以感应

传送无穷的赞美。

只有谁曾伴着死者

尝过他们的罂粟,

那最微妙的音素

他再也不会失落。

倒影在池塘里

也许常模糊不清:

记住这形象。

在阴阳交错的境域

有些声音才能

永恒而和畅。

“永恒而和畅”,根据希腊的神话,奥尔弗斯的音乐有如此大的引力,能使林中的禽兽,甚至岩石和树木都倾听他的歌唱和弹奏,犹如中国古代的传说,音乐到了至善至美的境界,能召来“远鸟来仪”“百兽率舞”。

里尔克在十四行诗里不只歌咏了死,更多的是赞颂了生,他观看宇宙万物都互相关联而又不断变化,在全集最后一首的最后三行这样写:

若是尘世把你忘记,

就向寂静的土地说:我流。

向急速的流水说:我在。

读到这样的诗句,使人感到亲切,感到生动,不是有固定格律的十四行体所能约束得住的。里尔克于1922年2月23日把誊清的十四行诗稿寄给他的好友、出版家基贲贝格的夫人,他在信里说:“我总称为十四行诗。虽然是最自由,所谓最变格的形式,而一般都理解十四行诗是如此静止、固定的诗体。但正是:给十四行诗以变化、提高,几乎任意处理,在这情形下是我的一项特殊的实验和任务。”十四行诗中最自由、最变格,甚至可以说是超出十四行诗范畴的,莫过于第二部分关于呼吸的那首诗了。我没有能力翻译这首诗,只能把诗的大意和形式用中文套写下来——

呼吸,你看不见的诗!

不断用自己的存在

纯净地换来的宇宙空间。平衡,

在平衡里我有节奏地生存。

唯一的波澜,它

渐渐形成的海是我;

一切可能的海,你最节约,——

空间的获取。

空间的这些地方有多少已经

在我身内。有些风

像是我的生育。

你认识我吗,空气,你曾充满我身内的各部位?

你一度是我言语的

光滑的外皮、曲线和叶片。

这首诗冲破十四行诗的格律,我的拙劣的翻译使它更不像十四行诗了。但是读里尔克的原诗,觉得诗的内容和十四行诗的结构还是互相结合的。诗人认为,人通过呼吸与宇宙交流,息息相通,人在宇宙空间,宇宙空间也在人的身内。呼吸是人生节奏的摇篮。这使我想到《庄子· 刻意》中有这样的话,“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟申”,意思是说,熊在攀登、鸟在飞翔时最能感到呼吸的作用。

受到里尔克这种“特殊的实验”的启示,我才放胆写我的十四行诗,虽然我没有写出像《呼吸》一诗那样“最自由,所谓最变格的形式”;我只是尽量不让十四行诗传统的格律约束我的思想,而让我的思想能在十四行诗的结构里运转自如,正如我的十四行诗里最后一首的最后三行所表示的——

向何处安排我们的思、想?

但愿这些诗像一面风旗

把住一些把不住的事体。

写到这里,我想起霍夫曼斯塔尔在1923年5月25日写信给里尔克,谈到《致奥尔弗斯的十四行诗》:“这些诗使我不胜惊讶,您是怎样给那‘几乎不可言传’的领域取得一个新的界线,一种锐敏的思想用美和精确一再地感动我,像是用中国人神奇的画笔画出的那样:智慧和韵律的装饰。”(见《霍夫曼斯塔尔与里尔克通信集》)且不管这个比喻是否准确,当我读到这段话时,感到格外亲切,仿佛也回答了一个问题:像《致奥尔弗斯的十四行诗》这样一部并不是每首都能读懂的诗集,为什么给了我如前所述的启发,而且几十年来它经常在我的身边?

我又想起几十年前,当我初次读里尔克的小说《布里格随笔》,读到叙述法国诗人阿维尔斯在临死前听见护理他的修女把一个单词的字母说错,立即把死亡推迟了一瞬间,纠正了她的错误的轶事时,我的头脑曾经一闪,这就是我翻译过他的十四行诗的那个诗人吗?他对于女人那样趑趄不前而对于生活和语言却是这样认真,此后我在文章里常常称赞这件轶事,勉励自己,可是从未提到过那首十四行诗。

我不迷信,我却相信人世上,尤其在文艺方面常常存在着一种因缘。这因缘并不神秘,它可能是必然与偶然的巧妙遇合。

选自《给青年诗人的十封信》

冯至译文系列

《给青年诗人的十封信》

[奥地利] 莱内·马利亚·里尔克 著

冯至 译

☆ 影响远超文学的永恒经典之作!Lady Gaga将书中一段话的大意作为刺青文在左臂上,“朋克教母”帕蒂·史密斯曾将书中一段话印在1979年唱片《海浪》内封中

☆ 冯至翻译手稿及致友人相关书信首次呈现,再现诗人之间的心灵激荡和精神回响。书中包含四幅精美彩图插页

☆封面采用手揉纸,内文裸脊锁线,复古设计

☆ 每个人都是“青年诗人”,每一颗迷惘的心灵,都能在里尔克的箴言中找到慰藉

《审美教育书简》

[德] 弗里德里希·席勒 著

冯至 范大灿 译

☆北京大学艺术学院教授丁宁作序推荐

☆王国维、蔡元培、朱光潜、宗白华、李泽厚,众多大师一致推崇的必读之书

☆断版多年,经典重现,塑造美学进程的里程碑之作

☆在时代的喧嚣市场上,不是粗野,就是懒散,唯有通过审美教育,来恢复我们天性中的完整

☆冯至、范大灿经典译本,译者在每封信前增加内容提要,帮助读者更好理解

《冯至译文全集》

[德]歌德、[德]海涅、[奥地利]里尔克 等著

冯至 译

☆ 一代大家冯至先生译文全集国内首次出版

☆ 收录冯至先生译作手稿、历史图片等珍贵图像资料,不少照片首次以出版物形式面世,具有较高的收藏价值

☆ 译作均为古典主义和现代主义中的大师之作,涵盖诗歌、小说、书信、散文等多种体裁,种类丰富完整。从这些译作中,既可一窥德语经典文学的样貌,也可研究早期德语文学在中国的发展轨迹

☆ 精美装帧,复古设计,意蕴深远,匠心呈现

原标题:《纪念冯至|我不迷信,却相信人世上常常存在着一种因缘》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司