- +1

新华社的数据新闻是如何炼成的?|中国新闻奖作品专访

说起数据新闻,你可能会想到数据图表、炫酷的可视化效果;可能会想到一些工具,比如Excel、Python、Tableau等等;也可能一头雾水。数据新闻在中国还年轻,但行业从业者、学术研究者、个人创作者们,已经围绕着它做了不少探索。

这一次,中国传媒大学新闻学院“白杨数新观察”团队和澎湃新闻“湃客·有数”共同推出系列访谈“数据新闻访谈录”。

我们抱着观察记录、答疑解惑的想法,采访了国内外十多位在数据新闻领域有创见、有思想的学者、媒体人及学子,阐释数据新闻的新理念新发展,介绍数据新闻教育的经验、方法和路径,分享数据新闻作品的创作过程,在数据新闻的业务实践前沿、行业发展前景、教学体系现状等话题中进行思维碰撞。

引言

2018 年 3 月 10 日,正式上岗两会的新华社“媒体大脑”,通过人工智能高效率解析了最高人民法院工作报告和最高人民检察院工作报告,并生成了 MGC(机器生成内容)视频新闻——《“媒体大脑”想陪你聊聊“两高”这五年》。媒体大脑(Media Brain)是新华智云自主研发的国内首个媒体人工智能平台,为各类媒体机构提供素材采集、编辑生产、分发传播、反馈监测等服务,使新闻场景下的应用和服务更加智能化。

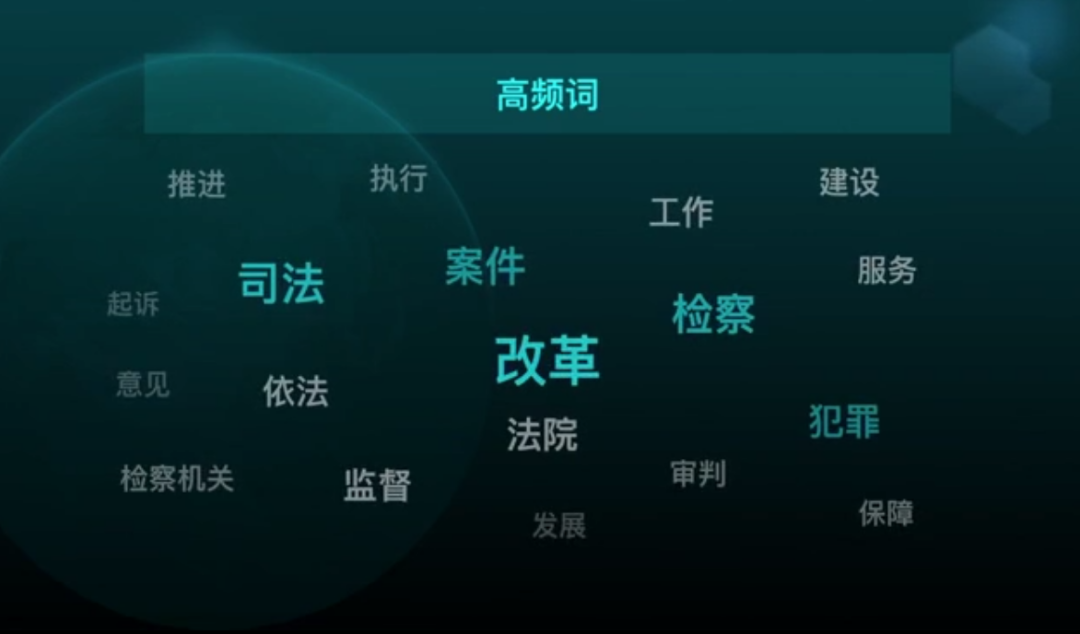

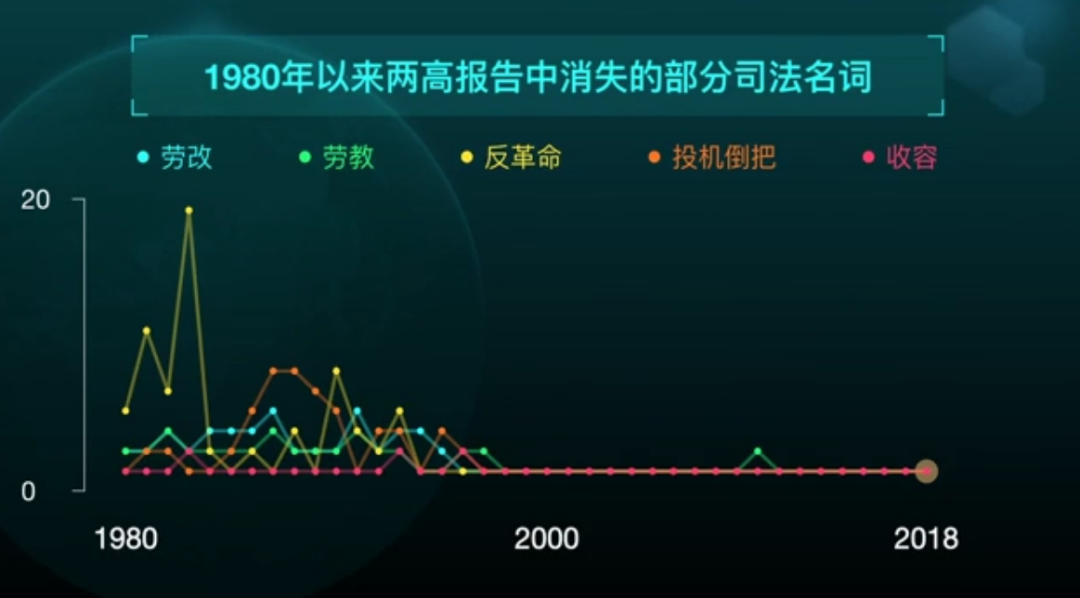

《“媒体大脑”想陪你聊聊“两高”这五年》通过人工智能搜取“两高”报告高频词、新表述、热点案件以及历年“两高”报告中词汇使用的变迁,向读者展示了另一视角的解读。2019 年,该作品获得第二十九届中国新闻奖融合创新项目二等奖。

图片来源:新华网《“媒体大脑”想陪你聊聊“两高”这五年》http://www.xinhuanet.com/politics/2018-03/10/c_1122515137.htm

高洁作为作品主创成员之一,于 2012 年进入新华社工作,现任新华社新媒体中心全媒创新中心副召集人、首席记者。她的作品主要集中于法制新闻领域,包括《让合适层级的法院审理合适的案件——数看四级法院审级职能定位改革一周年》《最高法工作报告中,这个“首次下降”值得关注》等。2022 年 11 月,高洁参与制作的新华社“全民拍”项目获得第三十二届中国新闻奖应用创新项目二等奖。

新华社“全民拍”社会治理交互平台是新版新华社客户端的核心功能板块,用于线索征集,为广大网友参与社会治理提供便捷途径。

本以为会严肃认真的访谈,却在她真诚且带有媒体人独特魅力的话语中变成了一场关于“新闻”与“技术”的交流。访谈中,高洁对“媒体大脑”的“前世今生”、新闻创新的探索形式、数据新闻的未来方向、新闻人才培养发展的道路等,都提出了自己作为多年媒体人独到的见解。

新华社新媒体中心首席记者高洁

完成“两高”报道:创新与攻克 |

Q1:为什么选择“两高”这个主题?为什么会选择用“媒体大脑”做18年两会的报道呢?

高洁:首先,“两高”是每年两会都绕不开的一个话题。其次是我们团队成员的跑口偏法制,同时我本人经常进行最高法在新媒体领域的报道。所以我们对法制新闻报道更加熟悉,对法制领域更加熟悉。这也会反过来指导我们的工作,对宣传报道有促进作用。例如我们在报道时会平衡大众观念与法律专业知识,做到情感和法理的结合。另外最高法和最高检也给我们提供了很多过往的工作报告,为我们提供了数据支撑。

在使用“媒体大脑”的过程中,我们发现这个机器越用越聪明。两会报道周期中审议政府工作报告的新闻节点在审议“两高”报告之前,我们进行了相应的“练兵”,在这一基础上,“两高”这期作品就更加成熟了。所以会选择“两高”这一主题。

每年两会报道都需要创新。新华社过去以文字和摄影见长,但是现在用户集中在新媒体领域。因此,为了吸引用户,我们需要在新媒体领域发力,用最新的形式与新闻结合,实现创新。2018 年,我们觉得数据新闻的形式比较新颖,恰好“媒体大脑”技术也比较成熟,所以我们选择使用“媒体大脑”进行两会策划报道。

Q2:当时是什么契机让您接触到“媒体大脑”,之前有接触过类似的技术吗?创作这篇作品时具体制作流程是怎样的?在制作过程中是否遇到了困难?

高洁:2018 年新华社第一次运用“媒体大脑”,它的本质是一个数据分析的工具,可以帮助我们反映更多的问题以及线索。我们之前也使用过类似的技术,但相比较来说“媒体大脑”的实用性更强。

流程首先是开会确定主题,商讨如何提取出有价值的新闻点将整个报道串联起来。接着是收集资料,让“媒体大脑”进行学习。之后人工引导机器梳理报道的维度,再根据这个维度进行资料补充,机器重新学习。这是一个往复的过程。达到满意的效果后我们会根据数据的提示,进行创新性的剪辑和包装。

困难,有,但是都解决了。最开始我们想梳理历年来最高检和最高法的详细报告,但是发现仅在网络上全部搜索到是不可能完成的,一些个别的报告机器查不到。所以我们通过特殊的联络机制,最高检和最高法把储备的完整的报告提供给我们。这是我们解決的一个最大的问题。

Q3:此次报道是首次将“媒体大脑”运用到两会这样重要且严肃的场合,在做这篇报道前有什么顾虑吗?

高洁:顾虑基本上没有,因为不管科技怎么进步,它最终还是由人来操控的,需要人脑进行干预。“媒体大脑”的优点是能够通过爬取数据来反映一些我们观察不到的信息,可以带给我们更多思考和启示。与其说重要、严肃,我们认为两会是“团结紧张,严肃活泼”的。很多时候,我们都会思考两会报道怎么能做得出新出彩,这其实需要更多能够连通会内会外的创意创新。此外,当时这个产品是在很多资深调查记者出身的领导的指导下去完成的,现在我们新媒体中心主任李俊当时还是新华社产品研究院负责人,很多时候我们顺着他的思路去执行就行了。

如果说有顾虑的话,那就是类似于两会这种重大的主题报道,我们会担忧能否及时地把创新的作品完成,做出提前量。因为很多时候我们做的报道都具有先锋性、实验性,没有任何可以借鉴的作品,如果在实际过程当中遇到一些问题没有办法及时解决,就会导致错过新闻周期。

优化新闻报道:警觉与探索 |

Q4:“媒体大脑”有着人机互动的工作方式,您说它更多是一种人脑干预,它的合作模式是机器采集、人工拍板。您认为这种合作方式有哪些突破和改变的可能?

高洁:目前来说只能如此,因为机器的学习能力还没有像我们想象中的那么聪明,而且对于新华社来说,政治性是第一位的,新闻性是第二位的。每一个成功的“媒体大脑”的背后都有一群优秀的记者和年轻的实习生,所以“媒体大脑”肯定需要人脑进行干预。如果说将来“媒体大脑”能够发挥到摆脱人脑的阶段,我觉得一是需要技术不断发展,二是需要更多的新闻领域的跨界人才。只有如此“媒体大脑”这样的技术才会越来越好用。

Q5:这篇作品发布后,“媒体大脑”在学界和业界都引起了极大的反响,请问您是怎么看待这种现象?

高洁:每当我们的创新、创意激起一点水花,我们当然觉得很高兴。但是我们新媒体中心是一个需要时刻创新的部门,我们时刻觉得自己处在一个爬坡期、瓶颈期、思考期、焦虑期。因为当一个创新作品完成之后,新的作品如何进行创新的问题就会接踵而来。

比如二十大,我们就做了沉浸式报道连线。如何做到人无我有,人有我优,主要还是在于策划。我认为现在这种懂得创新创意策划的新闻人才是比较紧缺的。当新闻亮点不断涌现时,要列好它的经纬度,这样才能够有超乎我们想象的数据反馈出来。这种超乎想象的数据的背后一定是一个新的现象,是所有人都没有注意到的,这样才有新闻性,也会引起受众的兴趣。现在李俊主任提出,我们要做好手机上的新华社,赓续红色血脉的新华社,始终紧紧跟随党中央,与时代同频共振。做好新媒体中心“手机上的新华社”,其实考验着我和我的同事们,如何守正创新,融合发展。

展望数据新闻:蓝海与富矿 |

Q6:新华社的数据新闻的发展到哪一步了?如果新华社要继续发展数据新闻,调性会是怎样的?形式是不是也要做出一些区别?

高洁:新华社的数据新闻发展到哪一步,这个不太好定义,但是各个部门都在这个数据新闻上发力。新华社的数据新闻起步比较早,曾经也制作过例如“打虎拍蝇”系列数据盘点,但它是一个数据呈现,分类上并不属于数据新闻。

我们其实很喜欢做有深度的数据新闻,比如“这类数据是什么,它为什么会这样呈现?”并且会在后面加上一句解释。我们当初在大学里学新闻的时候,没有人能预料到新媒体会发展得如此歇斯底里,我们对受众的理解也不一样了。应声而倒的靶子、单向度的人、沉默的螺旋等,这些词我相信你们也不陌生,但是我们发现年轻的受众想法是不一样的,他们更喜欢贴近性,对于拍摄技术反而没有那么严格的要求,甚至主持人口齿不清也能成为网红,豆瓣兴趣小组里大家会因为喜欢某一个特殊图形就可以成为知己……数据新闻一定也要探索适合短视频领域的传播形式,以短视频为载体,搭配新颖的创作形式,进行数据新闻创作,也许能更好地吸引年轻人。

数据新闻所体现的价值不在于呈现形式多么复杂、高级,而在于数据的新鲜性,必须要有受众习以为常但是从未发现其中奥秘的数据。通过数据新闻的形式挖掘数据背后的新闻点与新闻性,寻找其新闻价值,我认为这才是将来能吸引用户并且能够经得起市场检验的数据新闻。通过精美的视频等方式呈现只是吸引用户的一种手段。

不论是数据新闻也好,海报新闻也好,它的本质还是新闻,是新近发生的事实,它要有节点,它要有价值。大家看了觉得有意思,与生活息息相关,有贴近性,或者有趣味性。不能说为了数据去做新闻,而是为了更好地表达新闻去做数据新闻。

Q7:数据新闻发展到今天已经十年有余,请问您对于数据新闻未来的发展有何展望呢?

高洁:数据新闻依然是一个具有探索性质的领域,但可以肯定的是,数据新闻是一片蓝海、一座富矿,它的未来我觉得大有可为。数据新闻要形成一些可持续的 IP,仅靠一个人两个人是不行的,必须有一个跨界团队,团队成员要又懂技术,又懂新闻,又懂传播,能够敏锐地知道哪些主题能够用数据,并且能够拿到关键的数据。

采写 / 孔德培 龙杨卓龄 潘亮宇 王澍泽

编辑 / 甘思一 程柏冰

统筹 / 詹新惠 汪惠怡 湃客·有数

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司