- +1

一个大写的字:韧!

原创 新媒体中心 西南交通大学 收录于合集 #奋斗·交大人 8个

“

这块盖板诞生于实验室、更诞生于无数次的实践,最终与一个“韧”字相契合,承载了团队成员们的心血,他们在弥补传统材料的弊端,填补技术空白的道路上始终奋进,始终坚持。我们可以透过这方材料看到它安置在高铁下的未来,它也将在碳中和政策的导向下,散发出持久的光芒……

产品之韧

PART01

2020年9月,在学院组织的混凝土讲座中,申开红第一次对混凝土产生了浓郁的兴趣。后来,一个契机让他参与到有关混凝土的科研当中。“铁路局跟我们的指导老师反馈说,现在的高铁边沟盖板存在的最大的问题就是——易脆断,当人踩上去时可能会出现生命危险。” 于是,西南交通大学以混凝土为主题的科研团队应运而生,申开红作为团队负责人,和他的队友们参与到了其中。

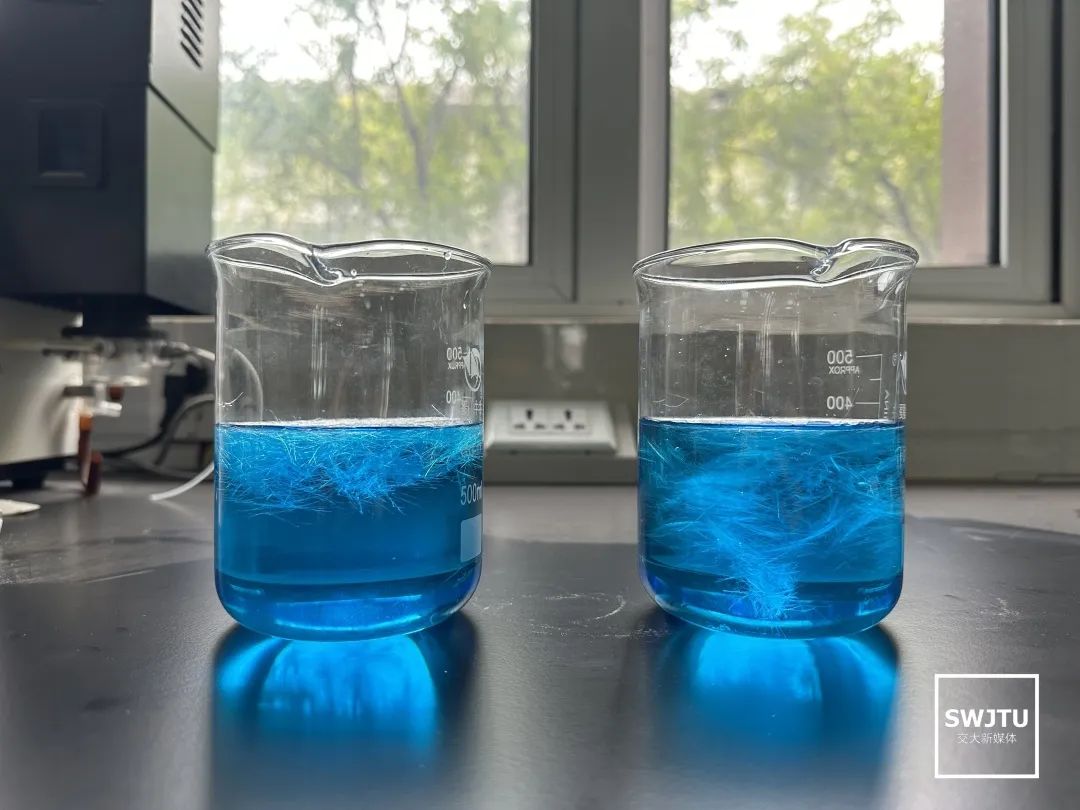

这是由来自两个学院中四个不同专业的学生组成的团队,经过长时间的科研与努力,他们研发出了“韧我行”超韧混凝土产品,有效解决了传统盖板易脆断的问题。 提到他们的产品,申开红这样回答:“用一个字总结概括的话就是‘韧’。” 他们的三大核心技术分别是改良有机纤维、复合外加剂和创新配合比。目前,我国在混凝土领域运用最多的是日本进口的pva纤维,对于该类材料我们面临着技术壁垒与高昂成本的障碍。 “我们自己研发的改性pp纤维,它具有和日本进口的pva纤维同样的效果,且价格仅为进口的6%。” 谈到这里,申开红很自豪。此外,专用比例复合外加剂使材料工作性达到最佳水平,自主研制的创新配合比保障材料的韧性与耐久性。三大核心技术不仅突破了卡脖子的难题,极大降低了成本,还克服了普通混凝土在韧性方面的不足,是最终科研成果的基石。

▲普通PP纤维(左)和改性PP纤维(右)的对比图

中国工程院院士、中国中铁首席科学家高宗余称赞道:“‘韧我行’盖板材料新颖,ECC混凝土材料和改性的有机纤维是土木学子创新的底气。”申开红及其团队带着这块盖板参加了第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,从校赛到国赛,他们经历了校赛的短暂低谷,一路过五关斩六将,带着他们的盖板走到了国赛。 然而,这不是终点,而是一个新的起点。

在这个项目的推进过程中,他们已经创立了属于自己的公司。 “韧材科技公司会真正生存下去,他并不是只服务于比赛的产物,他将让我们的产品走向全国甚至更远。” 团队成员王弋韦对公司的未来发展满怀憧憬。这个年轻的团队并没有把眼光局限在盖板上,他们的规划是以盖板作为一个跳板,去把市场打开。他们的产品不只是盖板,还有新材料、纤维、配合比等等,同时,他们也可以给相关公司提供技术服务。申开红谈到,很多的团队成员毕业以后都会继续留在公司,一边读研究生,一边处理公司的事务,产教融合。 “到2027年,公司签订的订单总额过亿,这是我们共同的目标。” 团队成员宋优也表示将签订更多的订单和合作意向,不断落实既定的项目十年产值规划,将此项目在业内做持续且更广泛的推广。此外,他还提到他们会在本专业继续深造,不断优化和改进材料,保持技术先进性,创造出更多门类的、性能更优质的韧性混凝土产品。

除公司以外,他们还将建立一个工厂。他们已经选好了地址,整个工厂的雏形也已经具备,目前正在和社区洽谈租地的问题。“等谈下来以后,我们打算首先是要把工程建好,再一个就是,我们想用我们自己的产品弄一个围墙,把那块地圈起来。”谈及对工厂的蓝图绘制,申开红跃跃欲试,难掩激动。 用自己研发的产品将自己的工厂圈起来,这不仅是一种成果的展示,更是少年人的一腔热血与学以报国的家国情怀。

对于公司,对于未来,他们有着明确的阶段规划。不久后,他们还将踏上“互联网+”创业组比赛的征途;往后,他们也将和他们的科研成果一起,坚韧成长,来日方长。

精神之韧

PART02

“其实我从来没想过要放弃。比赛完以后,老师给我们开了个总结会,他说非常肯定我们的一点是,在整个比赛过程中没有一个队员提出要放弃的这种念头。他那样一说,我才意识到原来还有‘放弃’这种想法。从来没有想过。”申开红在采访中这样说道。与其说“选择不放弃”是个选项,其实他从一开始就没有给自己“放弃”这个备选项。 无意识地切断了退路,以一种同他们所研发的产品一致的“韧性”迎万难,也赢万难。

正所谓“万丈高楼平地起”,有机会去参加比赛对他们来说并不容易,于是他们一心想要把这件事做好。荣誉骄傲的背后究竟有多少不为人知的付出,只有他们自己清楚。 “一开始对我们来说,一切都是未知的。‘摸石头过河’,我们去借鉴别人的同时,也会去各方面进行探索,就这样一步一步走到了今天。”

▲答辩人员在现场

申开红提到,组建团队成员的时候,没考虑到需要各个专业领域的同学,这是他们遇到的一个比较大的困难。“我们基本都是土木的学生,项目进行到后面,发现我们有一块短板。”与创建公司相关的商业领域,于他们而言完全是陌生的。但能够获得成功的人,怎会向困难低头?针对这个短板,他们发动自己全部的人际关系,找到了有这方面专业学识的老师为他们进行指导。“老师还把自己的博士研究生推给我们,让我们不懂的去问他们。就这样,我们补齐了在商业这一部分的短板。”

2022年8月6日,前一天才比完省赛的申开红终于踏上了回家的路。他没有想到的是,就在那天晚上,他们收到了省赛获得金奖的好消息。与此同时也意味着,他们需要提交国赛网评材料,开始为国赛做准备。“我们想让自己的内容更丰富,各方面展现得更加完美一点。”申开红说道,“这需要有人到学校来。”于是,晚上十一点才到家的他,第二天在家吃了一顿早饭后,七点就从家出发,回到学校。不止他一个,很多团队成员都是如此。“回学校的那天,我爸在我身后拍了一个我背影的视频。”申开红回忆道,“他跟我说,一年没见面,没想到一见面只待了一个晚上,就又要回学校去了。”此情此景,令人颇为动容。 从回家到再出发,不过是短短一夜的时间,他们用行动书写出了一个大写的“韧”字。

▲省赛获奖证明

本科生成立公司,这在我们看来或许匪夷所思。“很繁琐,手续很多”,谈到公司的创立,申开红给出了他的回答。令他印象最深刻的是,为了提供公司的地址,他要到为他们提供办公场地的社区去开证明。但社区场地属于国有财产,没有房产证,无法开具普通住房证明,这难住了还是个大学生的他。面对这个局面,从没想过放弃的他当然是迎难而上。于是,他往返于学校和社区,一天三趟,就为了拿下这个证明。功夫不负有心人,不仅证明拿下来了,属于他们的公司也在2022年8月1日正式创立。

坚韧背后

PART03

除了产品与精神的坚韧以外,我们还应关注到这份坚韧背后的力量。

“有强大的导师团队很重要。各方面需要老师指导的地方很多,他可以给你提很多建议,进而催生出很多新的想法。” 在申开红看来,取得今天的成果,老师的帮助起了很关键的一步。 他谈到,如果和老师的交流仅仅停留在,你有问题问他,然后他给你回答,那么团队根本走不到今天。整个过程中,他们的老师亲力亲为,和团队一起努力,这才有了今天的成果。

▲“‘韧’重致远”团队成员

“作为项目负责人,我最大的感受就是团队成员都很团结。遇到问题就大家一起解决,拧成一股绳。就像折筷子的原理,一只筷子的话,轻轻就掰断了,但一把的话……真的感觉大家都很努力。”申开红对他们的团队有着很高的评价。为了日后的工作能够高效进行,他们见面的第一天就明确了分工,分了各个组来进行各方面的工作推进,有条不紊。他们一起留校备赛,那会儿正是成都最热的时候;他们一起赶回学校准备国赛网评材料,哪怕前一天晚上才刚刚到家;他们一起在工厂规划时除草、测量;一起讨论ppt到凌晨两点;一起在忙碌过后的夜晚吃烧烤、谈笑…… 前行的路上,他们从不是孤身一人。 “因为比赛,因为项目,我们有了团队,身在团队中让我有了一种巨大的归属感。”这是王弋韦的感受,同时也是每一位团队成员心里的声音。

苦尽甘来

PART04

在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛中,西南交大土木工程学院项目《“韧”重致远——超韧混凝土板及其衍生产品》斩获高教主赛道全国银奖。

“方方正正的盖板像路边的草一样不引人注目,但是我们整天围绕着它,最终将它做出来的那一刻,它就像自己的宝贝一样。回家路上乘坐高铁时,我还会寻找盖板的身影,看见它们,就又想起一起努力的这段时光。” 王弋韦在回顾科研过程时满怀骄傲地说道。当申开红刚进科研小组时,他觉得15人的团队已然是一个大型团队;而现在,他成为了一家科技公司的法人。一群朝着目标矢志不渝的人,在科研道路上结伴而行。一转眼,时光荏苒,苦尽甘来。

“从结果来看,我们的收获就是我们拿到的国银这个奖项。但是,对我们自己本身来说,整个项目过程中收获最大的是自己的成长。” 对他们来说,参加这个比赛接触了很多新的东西。不单单是在技术方面有收获,在许多其他领域,他们也获得了成长。 对申开红而言,他一开始对创立公司一无所知,现在顺利成为了公司的法人。对于其他团队成员来说,写专利、跑专利局、做实验……每一个团队成员都在相关领域发光发热,脱胎换骨。对此,王弋韦说道:“将书本上的知识运用于实践,让我对自身的专业有了更深的认识。遇到问题思考解决方法;遇到未知的领域就大胆探索、学习新技能。在项目中做了许许多多细小的事,取得了一些细小的成功,回过头再看这些,我无比珍惜又充满感激,它们都是我青春里最靓丽的风景。”

▲校领导与参加国赛的团队合照

这一路以来,他们为了一个共同的目标——国金,团结一致,一起前进,最后拿到国银虽有遗憾,但更多的是满足。 “团队合作要有人将丝拧成筋,一起向一个目标百折不挠地前进。” 这是王弋韦对于团队合作的心得。宋优也认为,“众力并则万钧举,人心齐则泰山移”,大家拧成一股绳,优势互补,每个人都在自己擅长的方面积极地发挥作用,这才有了今天的成果。“团队负责人申开红善于任务分配,对整个项目有着全局性的把握。”可见,负责人在团队合作中起到的作用举足轻重,分工明确也是团队合作中重要的一环。

▲团队合照

在谈到科研心得时,他们都不约而同地提到“肯学、肯钻研”。申开红将整个项目比赛过程概括为“遇到问题,解决问题”。在科研的过程中,遇到问题就要想方设法去解决,所有环节都要亲力亲为。“从称量干混料、扎钢筋、浇筑混凝土成型做起,到重量加载模拟、数据计算、专利申请,每一步脚踏实地都成就了最终的结果。”宋优总结道。对于科研小白,他们想说的是:要有持之以恒、不怕吃苦的精神,什么事都不是简简单单就能做到的,都会有一个比较艰苦的过程。此外,还要敢于想象、敢于尝试,更要严谨细致,不断探究,敢于质疑。科研其实并没有想象的那么难,重要的是开始,参加到里面之后,就会被推着走,一步一步地实现研究成果。

从混凝土研究新手到一项全新材料的开创,从对商业化一窍不通到公司手续的办理成功,回首这一路,申开红仍会感到难以置信。 从2020年到2022年,这是将创意落地生根的两年,是苦尽甘来披荆斩棘的两年,更是他们每个人不断成长实现自我价值的两年。

“青年学子不能自居安逸之地,要敢想,要敢闯,充分发挥潜能和专业长处,为社会贡献出自己的力量。”

诚如宋优所言,作为青年人,我们朝气蓬勃、潜力无限,前方的路,等着我们去开创。 万山虽阻,吾亦往矣。

你正在坚持着一件怎样的事呢?

快来评论区和小交分享吧!

截至2023年3月16日

留言点赞数前五的朋友

可获得2023交大专属月历一份哦~

统筹策划:交大新媒体中心 吕晴

记者:吕晴 彭澄琦

原标题:《一个大写的字:韧!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司