- +1

他入选全球前2%顶尖科学家榜单,给学生的批注比作业的字数还多!

美国斯坦福大学发布的2022年度全球前2%顶尖科学家榜单中,数学学院院长、博士生导师谢琪教授入选“终身科学影响力排行榜”。

而在计算机科学与技术(师范)专业学生眼里,“中学信息技术教学设计”这门课绝对可以称得上是“香饽饽”,任课教师谢琪已经连续12年教学业绩考核等级为A,被学生们称为“男神”。

经过多年探索,谢琪已把信息技术教学法(教学设计)打造成了高质量的魅力课堂。他入选浙江省“万人计划”教学名师,获得浙江省高等学校教学名师、浙江省优秀教师、校卓越教学奖等荣誉,主持的“中学信息技术教学设计”成为唯一一门中学信息技术教学设计的国家级精品资源共享课程,主编的信息技术教学法教材成为浙江省重点建设教材、国家十二五规划教材。他关于中学信息技术教学法课程的教学研究与实践应用的成果先后获浙江省高等教育教学成果一等奖和浙江省基础教育教学成果一等奖。

谢琪教授

“对每一堂课、每一位学生负责”

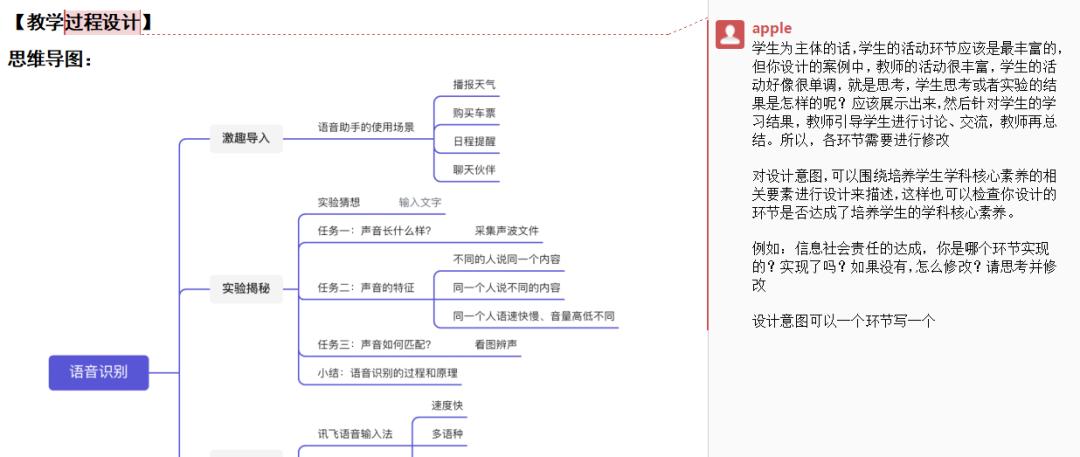

“每堂课上完都有新收获。”计算机科学与技术(师范)2019级本科生徐安琪说,“谢老师要求所有的教学设计要激发学生进行真实有效的思考,每一步骤每个环节都要指向学科核心素养的培塑。”“物联网设计智能声光控灯”这样大约10分钟的教学设计片段,谢琪会指导她连续打磨好几周,直到教学设计中的所有教学活动都是以“真探究”去破解“真问题”。“谢老师给我们的批注常常比作业本身字数还多。”不久前刚拿下省第十六届师范生教学技能竞赛二等奖的徐安琪感慨。

谢琪教授批改学生的教学过程设计

“教学设计是师范生站稳课堂的关键课程。这门课光听老师讲是不行的,需要学生自己思考、把理论应用于教学实践,学生要在课后一遍遍练一遍遍改,反复琢磨,深刻理解教学的目标内涵,同时要确保教学策略、教学环节、评价量规都达成教学目标。”谢琪一边说一边翻开他的课堂教学记录本,上面密密麻麻记录着每个学生在每一次作业中的过程性评价。“一份相对完善的教学设计一般至少要修改三次,多的有六七次,我要求一般的学生必须达到85分以上,基础差一些的至少达到75分才算过关。”谢琪说,“我们做老师的,单单教知识远远不够,重要的是要耐心地反复启发学生自主思考,从而培养学生的思维能力,让学生有自己的教学思想。”

一门“中学信息技术教学设计”,谢琪一上就是26年。上世纪90年代末,刚到杭师大工作的他接到“计算机教学法”(后课程更名为“中学信息技术教学设计”)这门课程的教学任务,“学校首次开设这门课,当时国内也还没有这门课的教材。”面对这样的困境,谢琪心里只闪了一个念头:一定要把课上好。

“要上好课,得先去做研究,我必须知道这门课应该讲什么、怎么开展教学。”当时,国内计算机教育的论文少,谢琪就利用ERIC数据库搜索查找国外计算机教育相关文献,“可惜也不多,于是只要是与学科教育相关的,语文教学、数学教学、英语教育诸如此类的这种文章我都找来看。”谢琪说。在梳理了1000余篇论文后,他又走访了教学一线。“只有了解清楚一线教师的情况,才能有针对性地开展教学法课程。”谢琪回忆,他跑了当时在杭州开设计算机课程的比较好的中小学校,找到四五十位在一线上课的教师,请他们谈感受、说困难,结果他发现“为什么要开设这门课、如何上好这门课、如何评价学生的学业”成了困扰一线教师的共同问题。

“许多中小学计算机教师认为,中小学开设计算机课程的目标就是为了‘用’计算机,他们把计算机当成了‘工具’。我感觉教师们对课程的目标理解有偏差,课程的目标是纲,如果连‘纲’都不明确,何谈教学方法、教学评价?”那段时间,谢琪开启一边做研究一边写讲义的工作模式。

2000年,他在《教育探索》发表了计算机教师应该有的“计算机素质”的文章。两年后,他又在《中国电化教育》的“理论与争鸣”栏目以《中学生信息素养的内容体系及其培养方法研究》为题,阐述了中小学开设信息技术课程的目标,系统论述了信息素养的内涵及培养方法。同年6月,他在《学科教育》发表论文《信息技术课程教学中学生成绩的多元评价模式》(人大复印资料全文转载),随后又发表了关于教学设计、教学方法的10余篇系列文章。

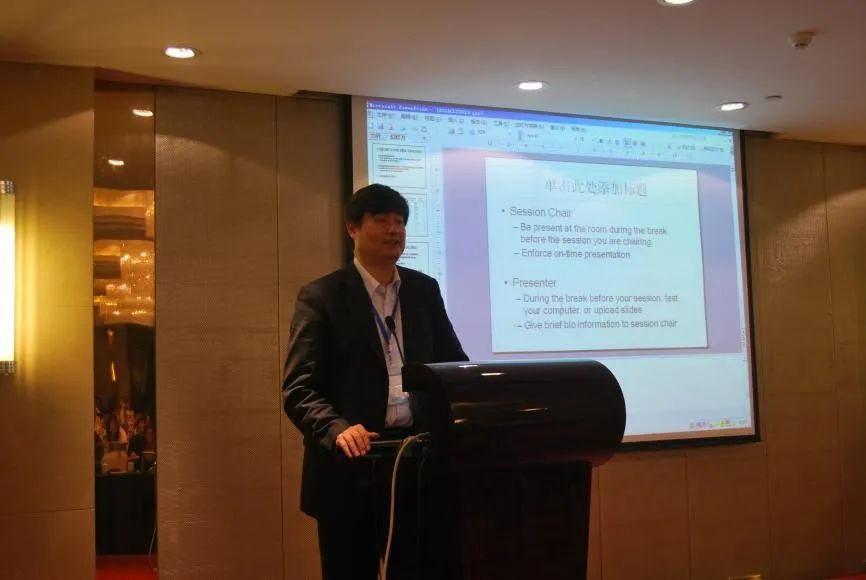

谢琪教授作题为《坚持立德树人,落实学科核心素养的教学设计方法》的讲座

“用实实在在的上课效果去检验研究成果,回过头来再去完善教学。”谢琪告诉记者,“即便每年都在上的课,讲义都是会增加新内容。我需要把最新的研究成果和教学案例融进去,再仔细推敲每个教学环节是否能达成教学目标。”他坦言,但凡讲授一门课程,他就要几乎阅遍国内的优秀教材,了解相关前沿知识,并根据自己的理解梳理教学内容,同时按照自己的思想进行课堂教学,以便让学生学有所获。

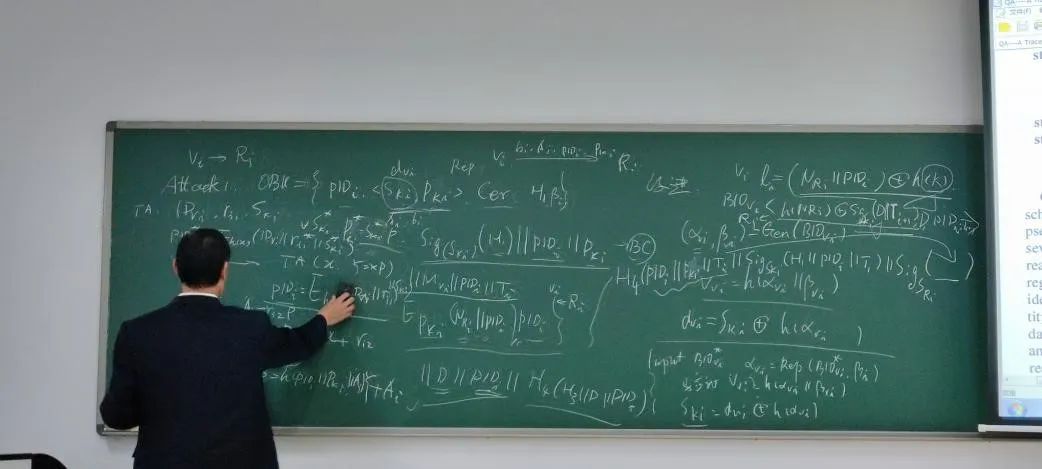

谢琪教授在上课

谢琪教授与中国科学院院士梅宏交流

“谢教授对自我要求高到近乎严苛。”据信息科学与技术学院教师毛婕回忆,谢琪在参加2021年校首届教师教学创新大赛时,曾连续一周整整五天下午,与团队教师头脑风暴式地探讨教学设计,分析案例设计环节的合理性和可行性。录制课程前,他坚持对照镜子讲了录、录了讲,直到满意了,再讲给学生。“为了一节45分钟的课程,谢教授在微格教室从早上9点录制到中午12点多。”信息科学与技术学院副院长李秀梅直言“十分敬佩,深受触动”。

“科学研究要有责任感”

教学上尽善尽美的谢琪,在科研上也始终追求卓越、尽显担当。信息时代,网络与信息安全关乎个人安全、企业安全,更关乎国家安全。“没有网络安全就没有国家安全、就没有安定的人民生活。可以说,网络与信息安全深刻影响着每一个人的安全感。”谢琪说,“科学研究就是要服务于国家重大战略需求的,这是我选择密码学与网络安全作为研究方向的重要原因。”

近年来,谢琪在密码学研究与应用方面上的成果可谓丰硕:针对群密码体制无法抵抗“合谋攻击”这个国际上公开的困难问题,他提出了一系列创新性的研究成果,克服了“合谋攻击”这个难题;针对签密和认证加密算法,提出了“替换私钥攻击法”,攻破了当时绝大部分国际上的公开算法,并提出了解决方法;针对代理签名提出了“代理关系转换攻击法”。另外,针对各种应用场景,谢琪拓展了认证与秘钥协商协议的可证明安全模型,设计了许多轻量级的安全算法。他先后主持国家自然科学基金面上项目、浙江省自然科学基金重点项目等10余项,发表一级期刊和SCI/EI收录论文80余篇,其中多篇发表于《中国科学》和国际顶尖期刊TIFS等。这些研究成果得到了同行的高度评价,获得党政机要密码科技进步奖三等奖等,中国的《科学通报》、美国EurekAlert!网站曾专版介绍了谢琪教授的成果。同时,他担任ISPEC2012、ACM ASIACCS2013国际会议主席,为40多个国际SCI期刊审阅稿件。此外,由他牵头建设的“浙江省密码技术重点实验室”获得浙江省科技厅的认定,进入浙江省重点实验室建设行列。

谢琪教授任ACM Asia CCS 2013国际会议主席

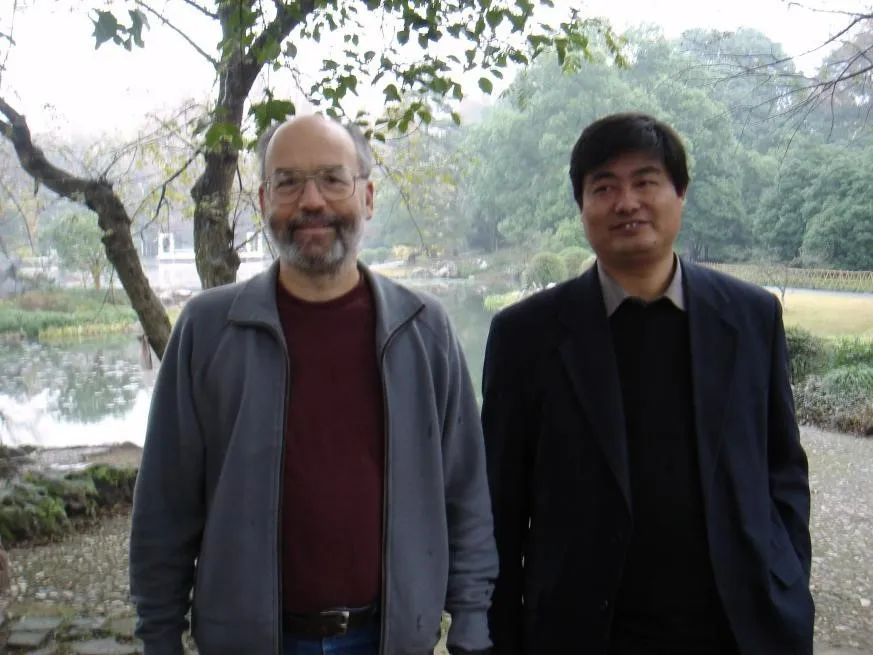

2005年,谢琪教授(右)与图灵奖获得者、RSA算法的提出者、国际著名密码学家、以色列科学家Shamir合影

值得一提的是,谢琪还将密码的科学研究聚焦于解决民生领域的安全问题。在他的建议和带领下,团队研发出密码应用产品,这些产品获到国家密码管理局的产品型号证书,并应用于许多党政企事业单位的国密应用监管,全省生态环境治理、智慧医疗、公共数据安全等领域等。

谢琪教授指导研究生

“科研与教学可以并行。”谢琪说。作为研究生导师,谢琪认为,导师的职责更多的是将自己的科研经验分享给学生。网络空间安全专业2020级研究生丁子轩直言:“谢老师非常鼓励我们提出自己的想法,从来不否定我们,总是在引导我们去探究问题。”两年多来,在谢琪的指导下,丁子轩逐渐“上手”科研。为了应对车联网中实体间相互认证面临的各种威胁,谢琪带着研究生丁子轩等提出一个可以应用在车辆之间、车辆与基础设施之间的轻量级,具备隐私保护和完美安全性的认证和密钥协商协议,近日,研究成果以题为Provably Secure and Anonymous V2I and V2V Authentication Protocol for VANETs发表于一区顶级期刊IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems。

“谢老师从来不会因为我的论文错误多或者多次犯同一个错误而指责我,而是会默默地用文本修订模式修改好,还时常提醒我一定多留心他修改的地方,并且希望我不要因为论文修改的次数比别人的多而不耐烦。”丁子轩一页页翻看师生对话截图,感慨地说:“谢老师如威严、包容又极富耐心的父亲一般鼓励、教导我。”

谢琪教授批阅研究生的论文

有意思的是,不少数学学院教师也会视谢琪为“大家长”。从去年开始,每年年初,谢琪都会与几位学科带头人签订一份《学科建设责任书》,分解团队任务、明确学科建设责任。数学学院宋永利教授就是其中之一,他直言,“谢院长真诚、随和、没有架子,尊崇人才、礼贤下士,在‘放权’和‘授权’中让我感到了被信任和被重视。”数学学院党委书记徐金芳对这位“敢于拼搏、迎难而上、自加压力、挑战自我”的“搭档”满是敬意,“他是一位集学术优异、教学出色、管理水平高于一身的全能型的优秀人才。”

原标题:《他入选全球前2%顶尖科学家榜单,给学生的批注比作业的字数还多!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司