- +1

如果可以陪苏轼走一段路

原创 周文翰 读库

按:苏轼无疑是我们倍感亲切的古人,他身上最常见的标签便是“生活美学达人”和“天才文学家”,事实上,苏轼并非“天生的诗人”,作为一位县城青年,他在去汴京科考之前,几乎没写过有品位的诗,是在漫漫人生之旅,经历过起起伏伏,逐渐成为后人所熟知的苏东坡。

你可曾想过,如果能穿越回九百多年前的宋朝,遇到正在旅途中的苏轼,你会想陪他去什么地方,聊些什么?正是基于这种好奇,曾任文化记者的作家周文翰写了一本近八百页的《孤星之旅:苏东坡传》,以近似记者的视角重建苏轼的人生之旅,展开一段段穿越时空的随行采访,并在一幕幕具体的情境中构筑了苏轼眼中的北宋。

到底怎样才算是真正了解一个人?周文翰以他的写作创造出一种新的可能。近期,我们特意邀请作者周文翰来到读库大客厅,分享他在这趟写作之旅中的体会。以下为本场分享的文字实录,您也可以点击下方音频收听。

周文翰,艺术和建筑评论家、作家。曾任文化记者,后赴印度、西班牙、东南亚等地旅行和写作,现从事文化研究和艺术展览策划。近年来致力写作“文人视觉传记”,连通古今,呈现出古人所面对的视觉景观、信息环境。

为何要写苏东坡

苏东坡是现代中国人最了解的古人之一,他的文章、诗词,大家现在仍然在读,他说的一些话被很多人当作人生格言。现当代的文史学者、作家也写过很多关于他的书,有的研究他的诗文、思想,有的讲述他的生平,关于他的传记可能已经有十几本了。在已经有这么多本的情况下,我为什么还想写一本苏东坡传?回想起来,可能有三个缘由。

第一个缘由就是我跟他感情上的亲近。我很小的时候,背过苏轼的很多诗,比如写庐山的“横看成岭侧成峰”,写西湖的“淡妆浓抹总相宜”。当时对苏轼有一个印象,就是语言很简约,又很有哲思,很容易打动一个少年的心灵。

1993年,整整三十年前,我在老家甘肃白银市的一个书摊上买了一本《三苏选集》,这是研究苏轼的资深专家曾枣庄先生编的一本书。我把它放在床头,经常拿起来翻看。选集一般会选他最经典的作品,而且是当代人最能共情的作品,所以当时我对苏轼的印象就是一个特别通达、特别潇洒的文学家。这种感情上的亲近是我写苏轼传记的第一个理由。

十五年前,也就是2008年,我开始写《中国艺术收藏史》。写这本书的过程中,我发现苏轼对中国的收藏文化有很大的影响,因为他本身是一个书法家,也是一个画枯木怪石的画家,而且作为当时最著名的一个诗文作家,有很多收藏家、画家都拿来自己的藏品或作品请苏轼写题跋,所以苏轼写了许多关于书画和收藏的论述,不仅影响了当时的很多收藏家,也影响了后世收藏文化的发展。

于是,我生发出一个想法,想写作为艺术家和收藏家的苏轼。因为这个原因,我开始读苏轼的诗集、文集、年谱。读的过程中,我心中原先的苏轼形象慢慢倒塌了,因为我发现,苏轼实际上并不那么潇洒,他这一生经历了很多痛苦,有很多困顿的时候,他甚至没法跟别人说,只能写寓言或用比喻的方式来表达。

在这个过程中,一个新的、更丰富的,带着血也带着泪的苏轼慢慢在我心里浮现出来。所以我想,与其写一本“作为艺术家的苏轼”,还不如写一本“作为苏轼的苏轼”,把他全部的人生都写出来。艺术只是复杂人生的一部分,可能你理解了他的整体,才更能够理解作为艺术家、作为收藏家的他。那时我就生出一个想法,写一本苏轼的传记。这是第二个缘由。

第三个缘由,来自我对传记写作的思考。古代艺术家的传记通常有两种模式,第一种是传记小说,故事性很强,但里面有很多编纂的情节和人物。我当过记者,习惯追求真实性,对这种写法会有些质疑。还有一种写法是评传,一般都夹叙夹议,比如写杜甫的传记,有的作者会引用朱熹对杜甫的看法,甚至引用黑格尔对艺术的某个论点。我总觉得这种写法的割裂感太强了,于是我想,能不能有一种方式,既严格依据史实描述传主的成长,同时用一种很贴近的写法写人,可以吸纳一些传记或小说的场景描写,但不虚构人物、不虚构情节、不虚构对话。我想做这方面的尝试,于是写了这本《孤星之旅:苏东坡传》。

这本苏轼传有何不同

写完这本书以后,有朋友问我,你写的这本苏轼传跟其他传记最大的不同是什么?我觉得可能有两点。

第一点就是从心态上,我不是以一个仰慕者的视角去看待苏轼、写苏轼的,我没把他想象成一个浪漫主义英雄或是诗文天才,我想把他当作一个平常人来对待。因为我当过记者,所以写这本书的时候,我经常想象自己一边跟苏轼一起散步,一边采访他。我也不是一个话多的采访者,只是简单地问他几个问题,然后听他絮絮叨叨地说话。

在这段路上,我一边听他讲述,一边观察他走路的姿态是怎样的,他走累了要吃什么,他面前出现了什么景色,是一座城池还是一条小溪。我在观察这些东西,也在体会天气的温度、湿度,我希望把这些很具体的,对人生和时空的体验写进这本书里面。

我是个爱旅行的人,虽然写古代人物主要通过文献来寻找信息,但我还是会去实地勘察,感受一个人在真实的空间里对温度、湿度、交通的体验。也许通过理性考虑,你也能对这些东西大致有个印象,但是只有到达那个真实的空间里,你才能把它写活。比如我们知道南方夏天一定很热,但到底热到什么程度呢?热到你四五月份去杭州,四五点时背上就已经出汗了,这时候你就能理解为什么苏轼在杭州的时候,写过自己经常光着身子躺在佛寺里面,让随从挠他的背,因为真的很热,汗出得非常多。我希望我去实地考察之后,也尽量把我对当地的感知写到书里面。

第二点不同,在于我写作的方法。我想写一本“视觉传记”,这不是说要用很多插图来印证我的文字,而是我想通过研究苏轼的诗文和同时代的其他史料,重建苏轼所面对的视觉环境和信息环境。

举个例子,这本书的第一章写苏轼二十二岁去汴京参加科举考试,一般传记写这段,会写他顺手牵羊般地考了很高的成绩,又得到欧阳修的赞赏,成为一个名人。但我的思路不一样,我花了很大的精力写苏轼进入这座城市时,对这座城市的初印象。他进入汴京城的时候大约是五月底六月初,根据史书记载,当时的汴京已经下了整整一个月的雨,苏轼到达的时候雨还在继续下着。

所以他当时是非常狼狈的,天上在不停地下雨,地上全都是泥,很多街道需要坐小船和竹筏才能进去,他和父亲、弟弟在别人的接应下,匆忙进入一座寺庙里休息。他们住下以后,这场雨又下了一个月,所以他们根本没法出去逛这座城市,苏轼也被局限在寺庙的房间里面,每天跟弟弟一起背书,准备科考。实在无聊的时候,就去旁边的院子里看看禅宗六祖画像。这就是他对汴京的第一印象。

等到七月初天放晴,苏轼去外面活动,访亲拜友。这时我就写他耳朵里听到的谣言,那时候汴京正是谣言最盛的时候,因为年初时宋仁宗突然发疯了一样说胡话,说皇后和太监要谋杀自己,宫里出现了各种谣言。宋仁宗没有太子,也没有皇子,很多像欧阳修这样的大臣都秘密上书,劝谏他马上收养一个宗室,立个太子。而当时民间的军人和百姓都很崇拜枢密使狄青,之前下雨时狄青的房子被淹了,他就搬到大相国寺的一个院子里住了一段时间。

他去大相国寺的佛殿里读书时,偶然有人路过,很惊讶地说,狄青在佛殿里读书的样子,就像真龙天子坐在宫殿里面。这就是当时汴京的谣言,架势像宋太祖陈桥兵变之前一样。欧阳修等人就给皇帝上书,希望尽快把狄青解职,派他去地方当知州,不要再掌握兵权。所以在当时的汴京,苏轼能听见各种谣言。

我也写了很多其他细节,比如他能在汴京吃到四川老乡做的川饭,也能买到四川出产的著名特产乳糖狮子。所有这些细节,包括他眼睛能看见的、他耳朵能听见的,构成了他生命的体验。我想通过这些细节,写出苏轼对这座城市整个政治文化生态的体验。

这就是我所说的视觉传记,我希望写出一个活生生的人,他在一个很具体的场景里面生活,有他自己的各种问题,有复杂的人际关系,他不是超脱所有人的一个漫画式的主角,他是一个具体的人。我想写一个具体的人怎么一步步成长,从眉山县城的一个青年变成汴京的一位名士,又因为这种名气而不断遭受非议,当然也有各种羡慕的眼光。我希望尽可能地写出他和他的时代全画幅的场景,而不仅仅是拎出一个人来不断地赞美、不断地夸奖。

要达成这一点,在写作过程中需要处理很多信息。我不仅看苏轼自己写的文字,也看各种正史和文献,以及同时代的人写的笔记。我需要找到某个信息,查证它的年月,然后把它重构在整体的写作情境里。而且还要跟苏轼具体的处境建立关系,比如一开始写汴京,我会尽量写得丰富,把各方面写到,因为苏轼当时是一个年轻人,一进入汴京这座城市,他的耳朵、神经都打开了,肯定会吸纳更多的信息;但是后来写到儋州,我只会写他偶尔听到某人的死讯这类消息,因为我在模拟当时的信息传输,某个诏书发布了,苏轼可能三个月后才知道;某个人死了,他可能一个月后才知道。

这些细节我都会按照当时的信息传输效率大致算一下,然后写他大致在什么时候听到某个消息。而且当时的政治信息很多,苏轼又已经非常年老,甚至没有心情出城去游玩了,他对信息的吸收也会降低,所以我还要判断出他可能关心哪个消息,比如某个旧党的人死掉了,他可能会知道,我就把这个写进去;其他对他来说不重要的消息,我就不写。有时候我会想,我可能在替苏轼判断这个信息对他有用还是没有用,但是作为一个写作者,我必须这样判断,不然这本书就写不成了。这就是写作者在背后要做的工作。

《孤星之旅:苏东坡传》收录了众多画卷和书法作品,构建了苏轼在不同人生阶段可能体验到的视觉景观。

重建苏轼对空间的感知

如果有人问我,你写完这本书以后,对苏轼有什么认识?我会说,写作的过程中也是我学习和更新认知的过程。我心中原来那个苏轼好像瓦解了,通过写作,我更新了对苏轼的认知,也重建了对苏轼和他的时代的很多看法。

首先就是苏轼和当时空间的关系。刚才已经提到苏轼对汴京的感知,再来说说我对苏轼途经道路的理解。在苏轼那个时代,他从河北定州被贬谪到海南儋州,一路上顺利的话要走两三个月,如果中间遇见雨雪,或者某个地方发生战乱、混乱,他可能要走半年甚至一年才能到达,这是他当年对道路和时间的体验。但是我现在去儋州考察,坐飞机三个多小时到达海口,租辆车再开两个小时就到儋州了。

我们对时间的感知都是按小时甚至是分钟来算的,但是在苏轼的那个时代,他对时间的感知常常是按照月来算的。而且一路上,如果身份是去上任的官员,他可能每天走四五十里便会在官方的驿站休息,然后就有县尉、通判之类的官员来招待他,举行酒宴,他要跟这些人社交,给这些人赠诗,感谢对方的招待。如果他是被贬谪的官员,待遇就稍微差一点,不会有高级的官员出来接待,但还是有比较低级的官员邀请。他是以这种方式体验整个路途的。

我在书里面特意写过苏轼的两段旅行。第一段是他二十五岁时,结束了在老家眉山为母亲守孝的三年,跟父亲、弟弟带着一大家子人,坐船沿着长江出三峡,从襄阳北上去汴京。我专门写了这段路上他经过什么地方、在什么地方写了什么诗,想要突出这种空间感知对他的影响。正是在这样的感知中,他第一次开始用心写诗。

另外一段,我特意写了他对庐山的感知。他被贬谪到黄州几年之后,得到宋神宗的赦免,可以到北边一点的地方居住。北上的过程中,他特意去了一趟庐山,我就专门写他上庐山时对空间的感知。比如有个细节:我们现在可能觉得一个文人上庐山,应该是独自去感受风景,但实际上不是,苏轼上庐山的时候,已经是全国最有名的诗文作家和名士,所以他旁边跟着一大堆人,有的希望他题字,有的希望他赠诗,有的希望他去搞场讲座。这个过程中,苏轼既有对庐山空间的体验,也有对这些人事的体验。这些细节我认为是很重要的。

我总觉得,我们现在的感知习惯都是经过影视剧调教的,老希望五分钟出现一个高潮,十五分钟死一个人最好,但这本书里没有这样的情节,书里写了许多他在贬谪路上的百无聊赖。它有点像法国的一种电影理论“视觉主义”,不重视剧情的激烈,重视的是日常生活里的冲动、偶发事件,所有这些交织在一块,构成了电影的“视觉交响乐”。

我写这些细节,也是希望让大家体会到当时人们对时间、空间的感知,所以我也有意地在一些文字上把节奏稍微放慢一点,或者写得更细一点,让读者感受到苏轼和空间的这种关系。在这个过程中,我也在重新认识自己,重新认识一个地方。这些东西跟我的生活、我的写作、我的经验都交织在一起。所以有时候我觉得,写古代的人物,其实跟写一个当代人物没太大区别,只不过你需要去重新理解古人,用一种更宽广的角度去看待他们。

《三峡瞿塘图》,苏轼从四川沿着长江下三峡的场景,从此图可以想象。

苏轼和写作的关系

通过写这本书,我也重新理解了苏轼和写作的关系。大家知道苏轼的诗、词、散文都写得很好,但是大家有没有想过,在苏轼那个时代,对文学的评价、对各种不同文体的感受是怎样的?

如果翻开苏轼的文集,你会看到他有很多职务作品,尤其是他当起居舍人、翰林学士的时候,写了很多任命公告。现在除了苏轼的研究专家,绝对没有人去翻那些东西了。我们喜欢看他写情、写景的诗词,能够产生共情,但是在他活着的那个时代,那些职务作品才是最重要的,是当时的士人包括苏轼最看重的东西。苏轼写过三部解释经学的著作:《易传》,解释《周易》的;《书传》,解释《尚书》的;《论语说》,解释《论语》的。他把这三部作品修改多次,宝贝得不得了。他生命的最后阶段,从海南岛得到赦免,过海的时候都随身带着它们,他还老担心船翻了,这三本书要怎么办。

苏轼死了以后,弟弟苏辙写他的祭文和墓志铭时,也特别强调说哥哥的文章天下第一,尤其重要的就是这些解释经史的著作,希望能流传千古。这跟当时世人的普遍心态有关系,他们最重视古文和解释经学的著作,其次才是表达心志的诗,至于表达你侬我侬的诗词,是等而下之的。这就是他们当时对文学的排位,和我们现在的认知差异特别大。

实际上,在二十五岁之前,苏轼几乎没写过诗。为什么呢?第一,父亲苏洵不擅长写诗,苏轼也没有受到家风的熏陶。第二,在当时,虽然诗也是科考的内容,但它相对来说好掌握,容易应付,所以士人主要的精力都用来学写更难的策论文章或长篇的赋。第三,当时主流士人都重视古文,轻视诗,更轻视词。所以苏轼在去汴京赶考之前,很少写诗,他参加科考时得到赞赏的是他的文章《刑赏忠厚之至论》。

苏轼二十五岁时从老家出长江,是他的第一次创作之旅,他从此才开始写诗,而当时也只有他的妻子、父亲、弟弟知道他写诗,他在京城是没有任何诗名的。一直到大约十年之后,他在杭州当通判时,诗名才传了出去。恰好那时候欧阳修也过世了,而欧阳修生前已经指认苏轼为下一代的文坛盟主,于是他成了当时天下最著名的诗文作家。而且他的出名也借助了当时一种新兴的技术——雕版印刷。雕版印刷虽然在唐末已经开始应用,但原来主要应用于佛画或佛经。

到了北宋,时人的诗文集慢慢被印行,苏轼在杭州当通判的时候,已经有当地的书坊把他的诗集印成《钱塘集》传播。雕版印刷的诗集,再加上抄写,加上口耳相传,使得苏轼在熙宁末期的时候,变成了全国最知名的诗文作家。

苏轼开始写词,也是在杭州因诗出名的这段时间里。他当时的官方职责之一就是招待南来北往的官员。因为杭州是京杭大运河南部的起点,也是当时东南的经济中心,所以来往的官员非常多,他经常要负责举办宴会、招待官员。这种宴会上一般都要招官妓来演唱曲子词助兴,所以他当时就接触到很多歌妓,听了很多曲子词,而且也跟其中一些歌妓有了你侬我侬的情感关系。

另外,他还认识了一位写词的大家张先。张先当时已经八十一岁,但身体非常健壮,经常到杭州、苏州参加各种活动、酒宴。苏轼和张先认识以后,也经常探讨诗、词的写法,张先可能也指点过他。在这期间,苏轼才开始写词,逐渐变成一个词作家。但因为词受到士大夫的轻视,苏轼一生只写了三百六十首左右,而诗则有两千七百首左右,文章更多,有四千八百余篇。从这个数量差别,也能看出当时各种不同文体的等级制。

现在保存下来的苏轼诗文集很厚,大家有没有想过,它们为什么能保存下来?古代很多诗文作家的作品都没有了。其实是因为苏轼是一个有档案意识的作家,他写了东西,一般都会保存一份草稿,让儿子收纳起来。我认为他这是受到了白居易的启发,白居易和苏轼有很多相似点。白居易活着的时候就成为中唐最著名的诗文作家,他有明确的作家意识和档案意识,晚年把自己的作品整理好以后,让亲友抄了五份送到五个佛寺保存,还让亲戚保存了两份。

苏轼也有类似这样的意识,希望作品能流传下去。李白就没有作家意识,他的作品大部分都散佚了。杜甫运气好一点,保留了一千四百多首,他最后穷困潦倒,诗作很容易被散失掉,但他就是非常幸运,作品流传下来了。而像白居易、苏东坡这样的人,他们的作品一定能流传下来,一是因为他们有档案意识,二是他们在世的时候已经非常著名,很多人在抄他们的诗集文集。

四十卷《东坡集》残本(局部),南宋年间杭州刊本。

苏轼和同时代人的关系

我还很关注苏轼和他同时代人的关系。对苏轼的命运影响最大的是他跟皇帝的关系。他一生经历了五个皇帝,前两个皇帝是宋仁宗和宋英宗,他是在宋仁宗的统治下考中了进士和制科第三等(制科第三等的难度和进士的状元相等),在官员群体里一下子变得非常著名。再加上他的文章一直得到欧阳修的称赞,所以他在士人阶层里面也非常出名。后来他的诗也非常出名,于是成为当时最著名的一个全能型高手。宋英宗也非常赞赏他,想把他提到翰林院当修起居注这样的官职,作为自己的近臣,只不过当时的宰相韩琦反对,所以没有提拔成。

但是很快,到下一任皇帝宋神宗统治期间,苏轼的命运就发生巨大的转折。宋神宗启用王安石实行新政,当时新旧两派官员起了激烈的政治冲突,是思想、权力上的全面冲突,双方互相骂对方是小人和奸臣,政治斗争越来越激烈。而苏轼倾向于旧党这一派,所以他在熙宁四年被排挤到地方,此后在宋神宗统治时期,他一直在地方为官,这期间掌握朝政的都是新党官员。苏轼后面经历的宋哲宗、宋徽宗时期,政治和思想上的控制越来越严密,党争也越来越激烈。

在这样的时代里,苏轼和他同时代的其他士人发生了各种各样的关系。比如欧阳修是他的贵人,直接指认他将来继承自己的地位。

而王安石简单来说是苏轼的敌人,但实际上他们的关系也经历了各种变化。最开始王安石是有点轻视苏轼的,也轻视苏轼的父亲苏洵,因为当时苏洵带着两个儿子进京城时,把文章献给欧阳修、韩琦等,王安石也看到了。王安石对苏氏父子的文章有个整体的评价,觉得是战国谋士写的那种权谋文章,游说人们搞阴谋诡计。而王安石自认为他研究的是经学,就是孔孟之学,他是从经学出发推断出一整套关于道德和政治制度的整个改革计划。所以他觉得苏轼这样的人没什么定见,比较轻视苏轼。

在熙宁九年,王安石被第二次罢相以后,他回到金陵也就是现在的南京闲居,这时候他就比较心平气静,可以不单从政治的角度去看待苏轼了。苏轼那时已经成为全国最知名的诗文作家,而王安石晚年也颇有意于写诗文,这才意识到苏轼真的是可以和自己匹敌的诗文作家。他看过苏轼的雕版印刷文集,还写过几首和诗,并夸赞苏轼写的《表忠观碑》。他们虽然在元丰七年之前没有直接见过面,但互相知道对方写的诗和动态。

到了元丰七年,苏轼离开黄州,在北上的过程中拜会了王安石。很多人都把这看作一次和解的会面,但我认为他们其实是互相有保留的。比如苏轼保留了一个秘密,他当时已经写完了《易传》《论语说》《书传》,但他没告诉王安石这个消息,为什么?他实际上是要在经学解释上跟王安石竞争。王安石那时已经跟他的儿子编纂了《三经新义》,通过朝廷的力量发到全国的学校,成为官方标准教材。但是苏轼觉得自己在经学界也可以跟王安石一争高下,他想等以后把自己的书稿修改得更精彩后,再拿出来印刷和传播,所以他是有保留的。当然,他们对朝政和其他方面也有保留。但他们也有互相欣赏的部分,比如苏轼要离开金陵时,王安石邀请苏轼互相书写对方的几首诗,当作纪念。他对苏轼的才情肯定是欣赏的,甚至有点嫉妒。所以苏轼跟王安石的关系,就是这样既有互相欣赏的成分,但也有所保留。

苏轼跟黄庭坚的关系也很有趣,我在书里也写了几笔。苏轼和黄庭坚在第一次见面之前,做了十五年的笔友。苏轼知道黄庭坚这个名字,是因为苏轼的朋友孙觉是黄庭坚的岳父,苏轼在杭州当官的时候,孙觉给他介绍过黄庭坚的诗文,苏轼也公开夸赞过他,但两人没有见过面。一直到元祐元年,苏轼北上到汴京当官,两人才第一次见面。在当时的汴京,他们被看作一个政治集团,但后来他们的关系有了一些变化。

在元祐后期,黄庭坚的诗文确实很出色,上升得很快,当时的人已经开始把他和苏轼并称“苏黄”了。苏轼倒没怎么样,但苏辙对此好像有点不高兴,其中也涉及当时政治的一些人际关系。他们的关系似乎快到破裂边缘了,但这时发生一个偶然事件,黄庭坚的母亲病逝,按照当时的礼制,他要回去守孝二十七个月,这就避免了苏黄两人的进一步冲突。所以在一个集团里的人,可能也有各种各样的矛盾冲突,当然未必是由苏轼引起的,可能是其他人引起的。

我发现当过记者,再写苏轼这种人物,会有一些好处,因为你相对来说社会经验会稍微多一点,会用常情常理去推断古代人物,所以不容易夸张,不容易把古代人物写成一个真空里面的英雄、一个仙人,你知道他必然要面对生命中的一些纠结,以及官场上各种各样的明枪暗箭。名气给苏轼带来了好处,很多人仰慕他、拜会他,求他写文章、写题跋,但是也有不好的地方,尤其是在官场上,名气大反而容易招来是非。

苏轼在元祐年间虽然是当时的翰林学士,也是礼部尚书,可以说是京城的权贵之一,但他的处境非常难,因为有很多年轻的谏官、御史不断上书攻击他、弹劾他,一些人甚至只是想借助攻击苏轼来让自己出名。所有这些事情都纠葛在一起,不仅苏轼自己受影响,跟他交好的黄庭坚、秦观这些更年轻的才子全都受到影响,官职都比较低微。但苏轼没办法,他已经是这个世界上诗文最有名的人了。他在汴京真的不愉快,他宁愿去当一个地方官。

我还写到了苏轼为什么成为宋哲宗最恨的人。苏轼在太皇太后垂帘听政期间教过宋哲宗,两人按理说是有师徒之谊,在哲宗亲政以后,苏轼本来有可能掌握更大的权力,甚至被任命为宰辅,但实际上并未如此,为什么?我写了一个细节,太皇太后去世前一年,皇帝要去南郊祭祀,回来路上发生了一件事,皇后和皇后的乳母骑着马过来,冲撞了原来很整齐的仪仗队。其他官员不敢上书纠正,苏轼就写奏折批评了这一行为。苏轼当时是礼部尚书,他可能觉得自己应该负责任地把这个事情反映出来。

但我觉得,这实际上是引起宋哲宗记恨的一件事情,因为当时正处于很微妙的一个时间段,那时候宋哲宗十七岁了,已经结婚,马上就要亲政,而苏轼上这样的折子,会被反映到太皇太后那里。这件事如果搞大,可能会成为哲宗的一个把柄,被人诟病连后宫礼仪都搞不定,又如何亲政。虽然这件事情最后没有搞大,但宋哲宗很可能因此记恨苏轼,因为他是很希望亲自掌握权力的。宋哲宗是真的讨厌苏轼,因为苏轼被贬得最远,去了海南岛。直到宋哲宗去世,宋徽宗登基,向太后垂帘听政时,苏轼才得以回到北方。

我很注意这种细节,我们现代人写传记的时候,往往有一种现代人的理性,对一件事会尽量列出特别全面的理由。但我反倒是怀疑的,因为一方面当时的信息沟通没那么方便,一些今人猜测的理由当时的人未必知道;另一方面,人哪有那么理性?人有时候就要发疯,就是要做一个不理性的决策,就是无端讨厌一个人。你说古代人没有这样的吗?可能也有,可能只是一个偶然的事件决定了一个人恨另一个人。我写传记的时候,对此会选择比较开放的态度。

苏轼生命里的各种关系和冲突,我都写到这本书里面,想要呈现一个群像,所有人都被命运卷到里面去,各种合力最后形成一个结果,有的人下坠,有的人上升。

所以我把这本书取名为“孤星之旅”,这个“孤星”是有象征意义的,苏轼是一颗孤星,因为他亮着,但是还有很多没有亮的星星在天空中,只不过我们没有看见而已,那些星星的命运是怎样的?苏轼有他亮的时候,也有他不亮的时候,他不亮的时候是怎样的?我想写的是这些,是他生命中的各种各样的纠结。

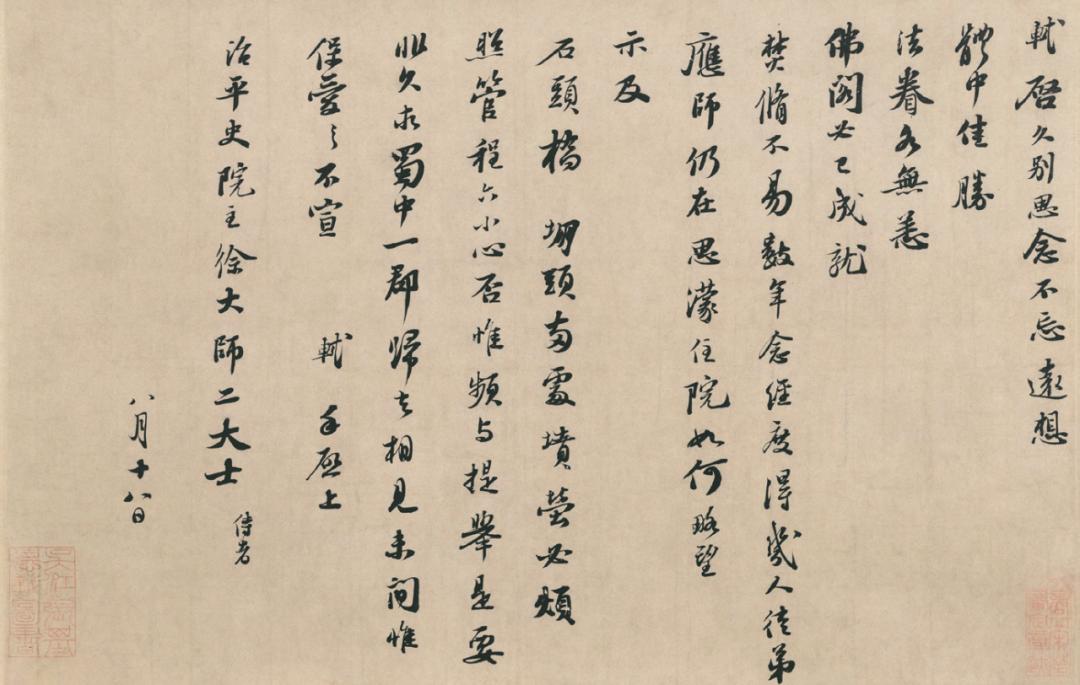

《治平帖》,苏轼写给友人的书信。

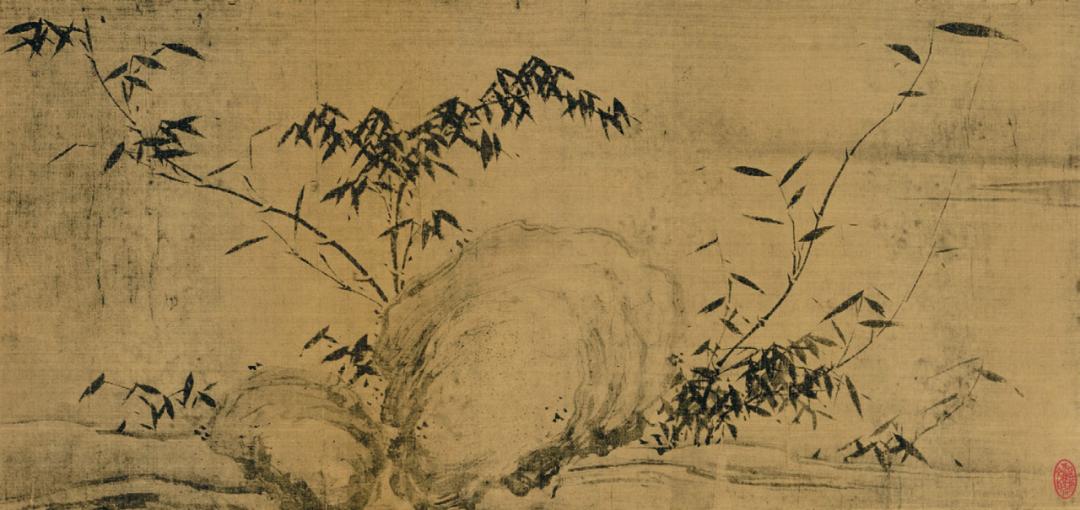

可能是宋代画家的作品,从中可以推想当时苏轼和苏门四子等文人雅聚的场景。

苏轼作为一种艺术的存在

最后,我想聊聊苏轼和艺术的关系。其实他的生命里有很多为难,有很多纠结,但艺术给他提供了一个渠道,让他释放自己,让他从政治的控制、思想的控制里逃逸出来,这种东西对他非常重要。

他为什么喜欢造园?他为什么写不太重要的诗,还写更不重要的词?他为什么明明基础技能很差,但还是要画枯木怪石的画?他为什么老追着别人给他讲笑话、讲鬼故事?在我看来,这些都是属于私人空间里的艺术方式,能够让他解放一下、逃避一下。苏轼一直在当官,有将近十年的时间里,他一直被贬谪,实际上是有很多难处的,但这些艺术的方式让他超越出他所在的那个空间。

比如他在儋州,那里完全是一个偏僻的小镇,连店铺也没有,每五天才有一个集市,你想吃肉的话,得等集市上当地黎族的老百姓拿来肉,你才能买到。如果刮风下雨,集市不开,你可能十几天都吃不到肉。所以苏轼曾经写过一首报春词:

便丐春工,染得桃红似肉红。

他说春天来了,春风你快点把桃红染成肉红吧。他为什么把桃红比作鲜肉的那种血红?那是因为他已经十几天没吃肉了,他渴望吃肉。所以写词的方式就让他想象到,哎呀,我吃到这个肉了!他用这种方式来吃一顿,得到一些美好的感受。

我也写了苏轼如何用词来表达自己的感情。他也遭遇过中年危机,有他的情感上的失落,有他弥补空虚的方式。这些艺术的方式帮他超脱了具体的困境,而这可能也是我们现代人之所以感觉到亲近他、喜欢他的一个重要原因。

在这本书里,我还写了很多关于苏轼的闲笔。比如我写苏轼在一个夜晚举头看见了星星——

大星光相射,小星闹若沸。

为什么写这个呢?其实很简单,人是有感情的,你很孤独,一个人在路上走着,突然抬头看见星空,你会驻足一下。我觉得我们的生命中需要那些看起来不重要,但是能让你发一会儿呆的东西。我是在用写作来模拟这种生命体验,我就希望他在那儿发一会儿呆,我不希望他一直按照逻辑生活。这些细节构成了一个鲜活的苏轼,你了解了他的真实,才会更理解他哪些地方是超越现实的。

我还写了很多很可笑的事。比如苏轼喜欢练养生术,但他每次都是练了十几天以后,因为喝酒或参加宴会又破戒了,然后他就不练了,过一段时间又去练一个新的东西。我不动声色地写这些事情,实际上是边写边笑,感觉这个人就是狗熊掰棒子,摘了一个苞米又丢了一个,但这就是苏轼,这就是一个活跃的人,他有点空想,想长生不老,但最后到了儋州,他也知道这是空想。他已经很衰老了,没原来那么活跃,但有时候还想要辟谷,尽量少吃饭,节省点粮食。

苏轼的诗歌里有很多鲜活的场景,我写这本书时有时候也在想,我真的是因为前面说的那三个理由而写苏东坡传记吗?是不是有另外一种很简单的刺激呢?也许真的有,因为我小时候,大约五六年级的时候,经常去翻父母的抽屉,找点吃的或者玩的东西。有一天,我翻开我爸爸的抽屉,抽屉里有一叠纸,我拿出来一看,是一套关于西湖的明信片,有一张里面有一片竹林,翠绿的竹子占满整个画面,那种绿真的把我吸引住了,那就是我对江南最初的视觉印象。

《潇湘竹石图》(局部),据传为苏轼画作。

《枯木怪石图》(局部),据传为苏轼画作。

这个场景马上跟苏轼写杭州的诗词连接在一块儿,构成了我对天堂、对美好的想象。过了几年,我买了那本《三苏选集》,开始阅读它;又过了将近三十年,我开始写这本书。有可能只是因为这样一种视觉刺激,驱动我写了这本书。

原标题:《如果可以陪苏轼走一段路》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司