- +1

特展细读|“线描”还是“涂绘”?英国珍藏展中的笔触之谜

原创 上海博物馆 上海博物馆

“从波提切利到梵高——英国国家美术馆珍藏展”,以52件大师杰作呈现了一部16至19世纪的“图像制作”(picture-making)历史,更进一步反映了其背后的“观看之道”。在此前的文章中,我们通过解读展览中的10件作品,梳理了透视在艺术史中的演变;本期特展细读,我们则将关注绘画中的另一经典命题——笔触,与大家一同细究14件重点展品中的笔痕,从而引导观众体会不同风格所蕴含的审美趣味差异。

线描风格和涂绘风格是对世界的两种看法,它们在审美趣味和对世界态度方面是不同的,然而各自都能产生可视事物的完美图画。

线描风格和涂绘风格是对世界的两种看法,它们在审美趣味和对世界态度方面是不同的,然而各自都能产生可视事物的完美图画。——海因里希·沃尔夫林

分歧的开端

15世纪的意大利,伴随着艺术的觉醒,绘画从手艺转变为艺术。与此同时,亦诞生了两个截然不同的流派:一为乔瓦尼·贝利尼所开创的威尼斯画派,崇尚自然主义,擅长色彩表达;另一个则出现于佛罗伦萨地区,尤以波提切利、吉兰达约等艺术家为早期代表,这一流派的艺术家们更看重线条和结构。

事实上,两派艺术风格的差异与艺术家用以作画的基材不无关系。在湿壁画(fresco)盛行的佛罗伦萨,是以蛋彩画为主要技法的。由于蛋彩画具有色彩透明、干燥速度快且不易修改等特质,因此这种技法天然倾向于用素描和线条来建构画面。佛罗伦萨画派也由此被称为“素描派”。

多梅尼科·吉兰达约工作室 《女孩肖像》

多梅尼科·吉兰达约工作室 《女孩肖像》约1490年,木板蛋彩画

© The National Gallery, London

吉兰达约是与波提切利同时代的佛罗伦萨画家,擅长以蛋彩画技法作画。此件艺术家工作室作品呈现出蛋彩画特有的明亮而均匀的光线。仔细观察女孩肩部的薄纱,不难发现其轻盈透明的质感是以素描排线的方法来描绘的,眼部和鼻子的阴影亦然。

知识链接

蛋彩画(Egg Tempera)又称坦培拉,是一种以鸡蛋黄加水作为媒介剂来调和颜料的一种作画技法。它色彩透明,干燥后坚固稳定,很适合湿壁画的要求,但由于干燥速度太快,使用时难以调色,只能通过往单一颜色中调白、调黑来控制明度的变化,像素描排线那样描绘,逐笔依次形成明暗过渡关系。

与之相对,威尼斯画派吸收了欧洲北方的油画技法。油画以油为媒介剂来调和颜料,既可罩染又可厚涂,且干燥速度适当,便于调色,经得住反复修改和塑造。本展的第一件作品来自威尼斯画派的“祖师爷”安托内罗·达·梅西那。他深受早期尼德兰大师的影响,不仅擅于捕捉不同材质和肌理的细微差异,而且善用丰富的颜料层次而非线条来塑造明暗对比。

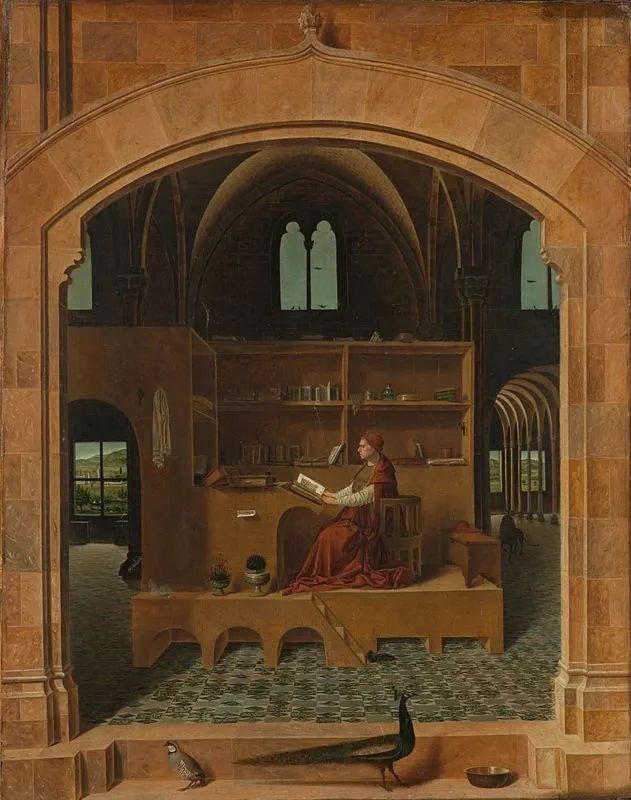

安托内罗·达·梅西那《书房中的圣哲罗姆》

安托内罗·达·梅西那《书房中的圣哲罗姆》约1475年,石灰板油画

© The National Gallery, London

梅西那以丰富的颜料层次,表现了哥特式空间中充满变化的光影。

知识链接

油画(Oil Painting)即使用麻籽油等油性材料作为绘画媒介剂来调和颜料的技法,多绘制于有地仗(底子)的木板或帆布上。最早的油画可以追溯到7世纪的中亚,然而直至15世纪,北方绘画大师扬·凡·艾克才发明了能真实再现物体材质的油画技法。

桑德罗·波提切利《圣泽诺比乌斯的三个奇迹》

桑德罗·波提切利《圣泽诺比乌斯的三个奇迹》约1500年,木板蛋彩画

© The National Gallery, London

展览第一单元将蛋彩画和油画这两种不同技法的绘画并置在一起,观众可通过比对作品,直观地体会它们所呈现出的不同艺术效果。作为文艺复兴早期佛罗伦萨画派最后一位大师,波提切利在《圣泽诺比乌斯的三个奇迹》中,沿袭了以素描在平面上再现立体造型的风格。

乔瓦尼·贝利尼《圣母子》

乔瓦尼·贝利尼《圣母子》约1480-1490年,木板油画,或含蛋彩

© The National Gallery, London

而乔瓦尼·贝利尼则通过领悟北方油画的技法,着力于色彩与光影的表现,在他的《圣母子》中,观众能看到油画呈现出的强烈而润泽的效果。

《圣泽诺比乌斯的三个奇迹》(局部)VS《圣母子》(局部)

《圣泽诺比乌斯的三个奇迹》(局部)VS《圣母子》(局部)比较两件作品细部,从中体会“素描派”和“色彩派”的差异:波提切利无论是人物的脸部、服饰还是建筑和风景,均着力于线条和轮廓线;而在乔瓦尼·贝利尼笔下(虽然该作品可能含有蛋彩的成分),我们看到了明暗渐进法(Sfumato)的尝试,即画面上从明到暗的过渡是连续的,没有截然的的分界。

“造型”和“色彩”之争

尽管基于不同材质而导致的艺术风格分歧已初现端倪,然而总的来说,15世纪的整个意大利乃至整个欧洲油画,仍以平涂罩染画法为主,明暗过度极其细腻,没有明显笔痕。直至提香首先使用分离的笔触作画,打破传统的平涂画法,也由此开启了此后延续数百年的“造型和色彩之争”。

知识链接

平涂罩染画法(Underpainting and Glazing)是指作画时先在画布上平涂,用一种单色画好完整的素描稿,较精准地画出素描关系,然后从亮部着色往暗部画,待干后,再平涂罩染透明色。

提香《女子肖像》

提香《女子肖像》约1510–1512年,布面油画

© The National Gallery, London

本次展出的《女子肖像》是提香分离笔触的早期探索。仔细观察女子领口一簇簇的丝绒,不难发现提香是在淡群青色上叠加一层暗红色的釉面来达到这种效果的——这种笔触意在即刻展现最终色彩和形体关系。

提香《女子肖像》(局部)

提香《女子肖像》(局部)类似自由的、具有速写性质的、能看到笔触的画法,被称为直接画法(alla prima)。直接画法使色彩呈现出另一种效果,让明亮的更为明亮辉煌,黑暗的更为阴森恐惧。在对光感、氛围以及运动状态的表现上,传统的平涂画法无法与之争锋。至此,佛罗伦萨画派和威尼斯画派的差距进一步拉大。

笔触表现即绘画性,佛罗伦萨画派和威尼斯画派的差异与其说是线条与色彩,毋宁说是造型与绘画性之争。16世纪的意大利,就造型(disegno,在某种程度上指雕塑)和绘画孰优孰劣,艺术界展开了旷日持久的论战。

提香《女子肖像》(局部)

提香《女子肖像》(局部)难能可贵的是,在提香的这件作品中,观众得以一窥这场论辩的缩影。女子肖像前景的大理石护栏右侧,提香以单色绘画技法描绘了一个宛如古罗马浮雕的侧像。他以鲜明的笔痕娴熟地模仿出大理石浮雕效果,信心满满地向世人宣告——绘画更胜于雕塑。

知识链接

灰色单色画(Grisaille)是一种完全灰色或另一种中性灰色执行的绘画,特别适用于模仿大理石雕塑效果。许多灰色单色画包括一个稍宽的颜色范围,如棕色的单色绘画被称为brunaille,绿色的单色绘画被称为verdaille。

提香之后,丁托列托继承其衣钵。他在发扬威尼斯画派色彩和笔触表现的同时,又结合了佛罗伦萨画派尤其是米开朗基罗的造型。在本次展出的《文森佐·莫罗西尼的肖像》中,我们可以看到丁托列托艺术中这种调和性的倾向。

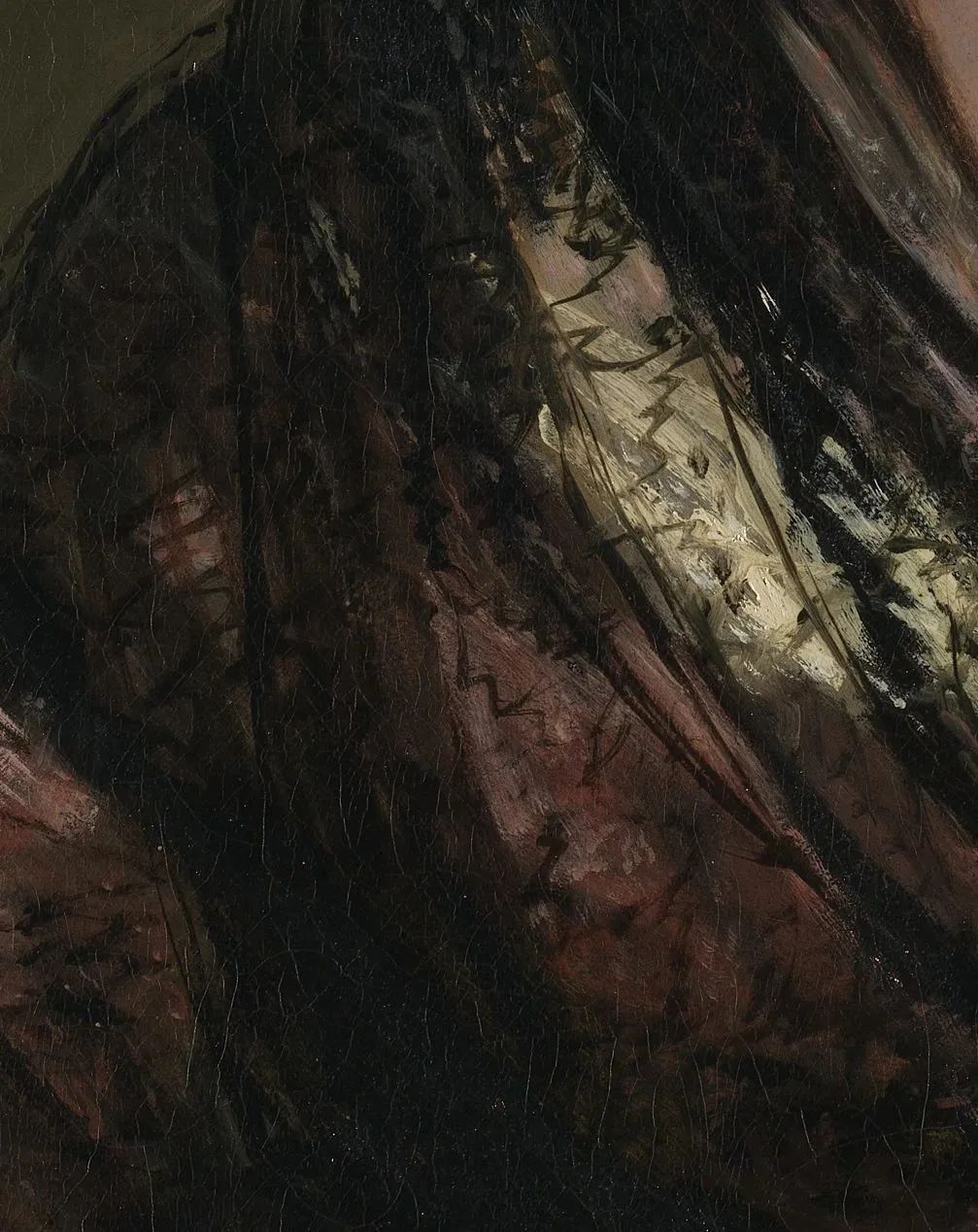

雅各布·丁托列托 《文森佐·莫罗西尼的肖像》

雅各布·丁托列托 《文森佐·莫罗西尼的肖像》约1575-1580年,布面油画

© The National Gallery, London

丁托列托用多层颜料叠加,精心描绘了人物的脸部特征,而身上的服饰则是快速完成的。他在深红色长袍顶部用黄金粗条痕来暗示披肩上的金线,而长袍的白色毛皮衬里则隐约透露出一丝粉色,这是由于画家在深红色颜料还未干透时便涂上了白色。

从线描到涂绘

正是提香和丁托列托等画家的艺术探索,架起了从文艺复兴通往巴洛克的桥梁。20世纪最重要的美术史学者之一沃尔夫林在其影响深远的著作《美术史的基本概念》中,总结了巴洛克时期的艺术较之于文艺复兴的五组基本概念变化,其中最为核心的即“线描(linear)与涂绘(painterly)”,其他四组概念均在其基础之上演化而来。这一转变不仅是艺术表现的变化,更是作品背后隐含的观看方式的转变。

知识链接

沃尔夫林提出用以考查艺术风格的形式法则包括:线描与涂绘、平面与纵深、封闭的形式与开放的形式、多样性的统一与同一性的统一、清晰性与模糊性。我们可以带着这五组概念,去观看展览一、二、四、五单元,体会文艺复兴与巴洛克的艺术趣味差异。

迭戈·委拉斯贵兹《费尔南多总主教肖像》

迭戈·委拉斯贵兹《费尔南多总主教肖像》1640-1645年,布面油画

© The National Gallery, London

提香开创的直接画法经由埃尔·格列柯传入西班牙,影响了委拉斯贵兹等大批西班牙艺术家。本作中,委拉斯贵兹自由的笔触是其17世纪40年代的典型风格。他在中晚年的直接画法不设基底,而是以多色层油彩薄涂而成。由于直接画法很难再像间接画法一样形色分离处理,所以需趁湿衔(Wet-on-wet)。

如果说线描是根据对象的轮廓和外表明确特征来感知对象,那么涂绘则是感知听命于纯粹的视觉外貌,并且能够放弃“实在图样”。从本次展览展出的委拉斯贵兹、伦勃朗和戈雅的作品中,我们能直观的观察到这种“涂绘”的创作方法,以及其背后的感知逻辑。

弗朗西斯科·德·戈雅《多娜·伊莎贝尔·德·波赛尔》

弗朗西斯科·德·戈雅《多娜·伊莎贝尔·德·波赛尔》1805年前,布面油画

© The National Gallery, London

戈雅寥寥数笔勾勒出黑色蕾丝披肩的繁复细节和透明度,令人联想起其西班牙前辈委拉斯贵兹那松散而自由的笔触。

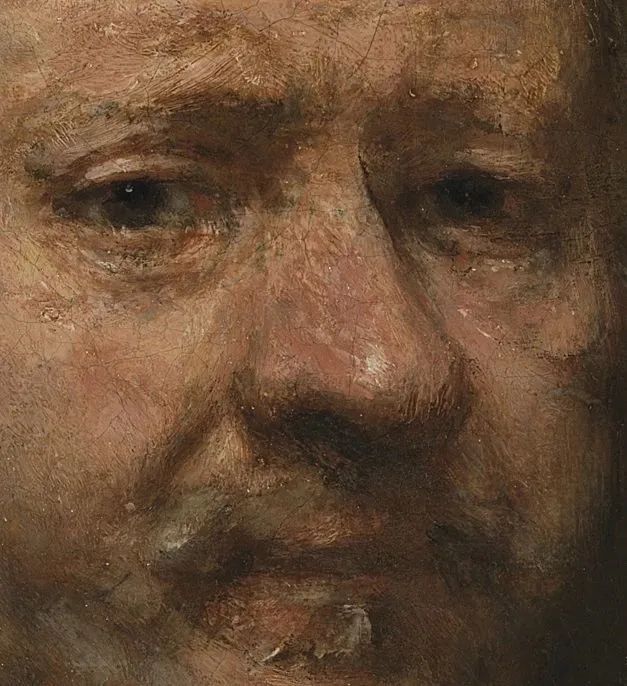

形体的边缘融入空气,人物与环境成为不可分离的整体。这一点在伦勃朗晚年《自画像》中表现得尤为突出。他的衣服和背景画得很快、很薄,而将关注点聚焦于自己衰老面部的色泽和肌理——他以阔大的笔触和厚涂法,塑造出结实的块面,并营造出人物形象融于光线的感觉。

伦勃朗·凡·莱茵《63岁的自画像》

伦勃朗·凡·莱茵《63岁的自画像》1669年,布面油画

© The National Gallery, London

知识链接

厚涂法(Impasto)是以笔刷或刮刀在画面上直接留下厚厚的颜料。这一技法始于提香和伦勃朗等在布面油画上的探索,后来由印象派发扬光大。

诚如沃尔夫林所言:我们看到的重点不再是存在之物,而是正在形成及变化之物体。色彩由此获得一种崭新的生命。它避免被严格限定,并且在每一处、每一个时间点都不同。

《63岁的自画像》(局部)

《63岁的自画像》(局部)就在这些艺术家高歌色彩和笔触之时,佛罗伦萨的造型传统却为法国古典主义沿袭下来,并成为此后两个世纪法国学院派所信奉的典范。对于学院派而言,直接画法是绘画性过度了,无疑会破坏“轮廓线”,有损于“造型”的清晰度与完整性。展览第四部分展出学院派鼻祖普桑的《酒神的养育》,显现了这种强调素描关系的艺术风格。

尼古拉·普桑《酒神的养育》

尼古拉·普桑《酒神的养育》约1628年,布面油画

© The National Gallery, London

仔细观看该作品,观众很容易发现普桑着力于线条和轮廓线。值得注意的是,画中的轮廓线并非单纯的线条,而是可以暗示形体转入三维空间中的边缘线。

走向绘画性的胜利

普桑之后的两百余年间,法国新古典主义在强调造型的同时吸收了巴洛克明暗技术,其典雅而宏大的风格至雅克·路易·大卫达到巅峰。然而就在这时,分裂再一次产生,而且比以往任何时期更为激烈。同样师出巴黎高等美术学院的安格尔和德拉克罗瓦各自率领艺术家、收藏家和评论家形成两个阵营:前者倾向拉斐尔,崇拜秩序与理性,后者倾向鲁本斯和伦勃朗,富于激情和动感。二者的对立长久以来被解读为“线描”和“涂绘”对抗的延续。

卡米耶·柯罗《倾斜的树干》

卡米耶·柯罗《倾斜的树干》约1860-1865年,布面油画

© The National Gallery, London

柯罗是德拉克罗瓦同时代的法国浪漫主义画家。彼时安格尔的追随者认为“柯罗的风景画和德拉克罗瓦的作品描得不够好,因为不是用精密的轮廓线画出来的”。然而,柯罗却以简单而概括的笔触启发了19世纪后期的风景画家。

今天,当我们回望这场艺术之战,艺术史的天平毫无悬念地偏向了后者,马奈等印象派画家追随着德拉克罗瓦的脚步,高扬“所见而非所知”的大旗,登上了艺术史舞台的中心。在本展时代最近的单元“梵高和印象派绘画”中,观众将迎接前所未有的生动而活泼的笔触、强烈而浓郁的色彩。

这是“涂绘”的胜利,也是绘画性的胜利——色彩战胜了造型,涂绘战胜了线描,视觉战胜了触觉。

如果说线描风格是按线条观察的,那么涂绘风格则是按块面观察的。

约翰·辛格·萨金特《酒杯》

约翰·辛格·萨金特《酒杯》约1875年,布面油画

© The National Gallery, London

萨金特直接用蘸满颜料的笔在画布上作画,他的笔触松散又忽隐忽现。他巧妙捕捉阳光如何照亮沙地的细节,并在阴影里的桌布上创造出强烈光斑,反射出周围的光线和颜色。

作为一种贯穿整个形体始终可靠的指导的线条已不复存在。形体开始闪动;明暗变成了独立的成分,它们在不同的高度和不同的深度上相映成趣。

爱德华·马奈《咖啡厅演奏会的一角》

爱德华·马奈《咖啡厅演奏会的一角》约1878–1880年,布面油画

© The National Gallery, London

身为德拉克罗瓦的忠实拥趸,马奈笔下的人物、酒杯、舞台、器乐无一不采用其绘画性的用笔,颤动笔触营造着生动的气氛。

线描的观看明显地把形体与形体区别开来,而涂绘的观察则旨在看到事物在总体上进行的那种运动。

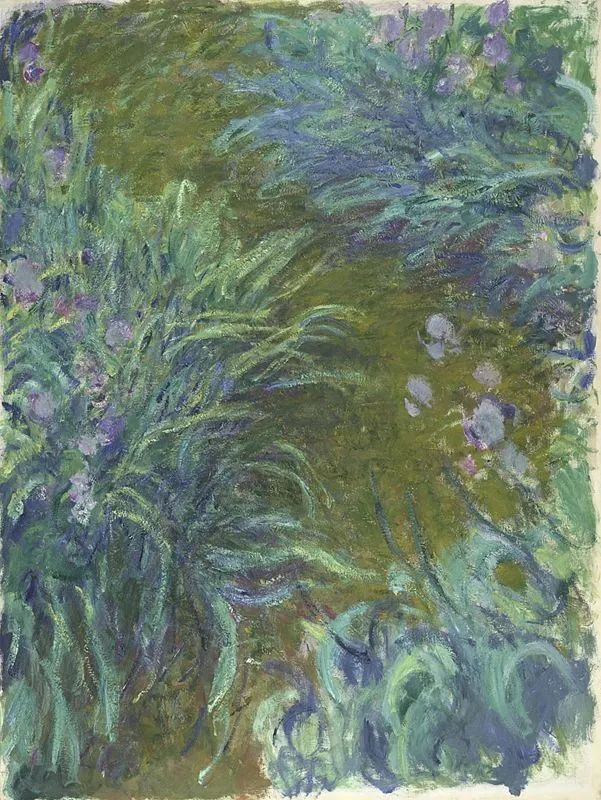

克劳德·莫奈《鸢尾花》

克劳德·莫奈《鸢尾花》约 1914-1917年,布面油画

© The National Gallery, London

莫奈在1914至1917年间绘制了大约20幅鸢尾花。这件作品绘制得颇为疾速,或许受白内障影响,此时他的笔触变得越来越大。他使用了大量浓重的紫色、蓝色和绿色,尤其是画面右下角用松散笔触涂绘的绿色和蓝色,呈现出一种旋转的流动感。

无论这种运动是激烈的跳跃,还是一种温和的颤动与闪烁,它对观众来说都是没有穷尽的。

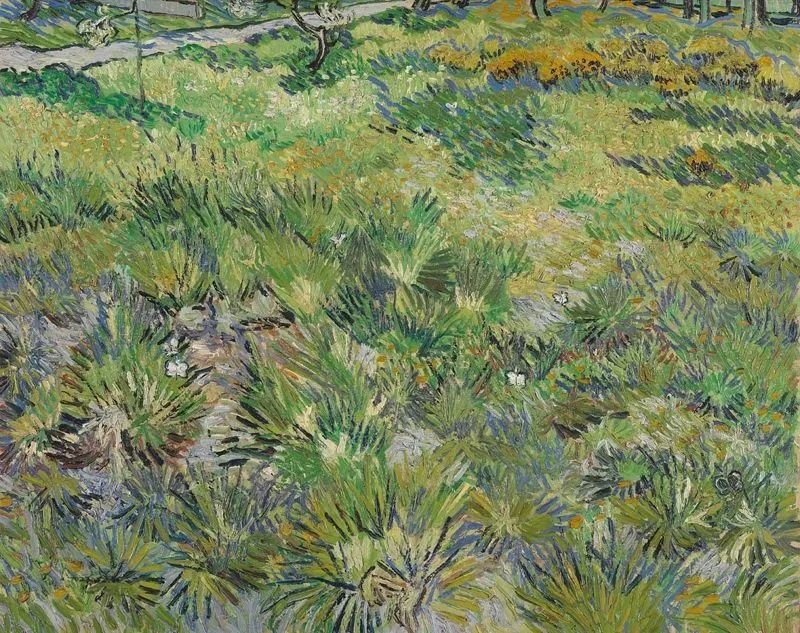

文森特·梵高《长草地与蝴蝶》

文森特·梵高《长草地与蝴蝶》1890年,布面油画

© The National Gallery, London

在这片“废弃的花园”中,梵高调和了绿色、黄色、赭色和白色,又点缀蓝色、丁香色以及紫色来描绘草地丰富的色调。他将浓墨重彩的笔触在不同方向上彼此叠加,带有一种物理性的冲击,极具表现力和情感张力。

✦ +

本期特展细读,我们以“线描与涂绘”为线索,与大家一同细读了展览中的14件绘画杰作,探索笔触在“图像制作”历史中至关重要的作用,及其背后所隐含的观看趣味。“线描风格和涂绘风格是对世界的两种看法,它们在审美趣味和对世界态度方面是不同的,然而各自都能产生可视事物的完美图画。”沃尔夫林如是说。换一个角度看,“线描”和“涂绘”的分歧或许可大致对应于中国绘画的“工笔”和“小写意”的分歧。只是在不同的文明里,这些相似的绘画类型有着不同的形态与演变史。接下来,我们还将推送更多特展细读,敬请期待。

参考文献:

[1]. [瑞士]海因里希·沃尔夫林:《美术史的基本概念——后期艺术风格发展的问题》,洪天福、范景中 译,中国美术学院出版社,2015年;

[2]. 上海博物馆编:《从波提切利到梵高——英国国家美术馆珍藏展》,上海书画出版社,2023年;

[3]. 韦羲:《安格尔和德拉克罗瓦的分歧——欧洲绘画的分裂及其逐步“终结”》,刊于《交织的目光——西方绘画500年》,上海书画出版社,2020年,第66-68页

• 上海博物馆 •

编写|顾 婧

初审|石维尘

终审|汤世芬

版权声明

上海博物馆(微信号:上海博物馆)发布的图文均为版权作品,仅供订阅用户阅读参考。其它网站、客户端、微信公号如需转载,请联系我们获得授权,并注明“上海博物馆”版权信息。敬谢!

原标题:《特展细读|“线描”还是“涂绘”?英国珍藏展中的笔触之谜》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司