- +1

日记探微︱顾廷龙与中国传统日记的现代收藏(上)

如今我们翻阅《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》,往往惊叹于这些日记文献之丰富,为能便捷地利用它们倍感欣喜。大概很少有人思考,这些日记究竟从何而来?人们习惯于认为日记是图书馆文献保存工作的题中之意,只要典籍继续为图书馆所庋藏,日记被人看见是理所当然的。的确,在日记尚未被有意收藏之前,这些见解道出了日记传承史的部分真相。

中国古代许多日记之所以被保存下来,往往依赖于家族的接力。许多人基于对祖先文献(自然包括日记)的神圣保护信念,决定收集、整理并传承这些文献。如翁同龢跋其父翁心存《知止斋日记》云:“呜呼!日月奄忽,先公捐背已十有一年,而吾母又永弃诸孤矣,惨痛中收检遗墨,裱而藏之,以示后之人。”先人的日记是慎终追远的念想,又是垂示后人的遗泽。现今散藏于苏州博物馆、上海图书馆、天津图书馆等地的多种苏州“贵潘”家族成员日记,更见证了苏州“贵潘”家族绵绵不绝的日记存藏事业。福建人郭曾炘在日记中明确写下日记“但可藏示子孙”,类似的训诫表明,早期许多日记有序流传,原本是家族瓜瓞绵延故事的一部分。

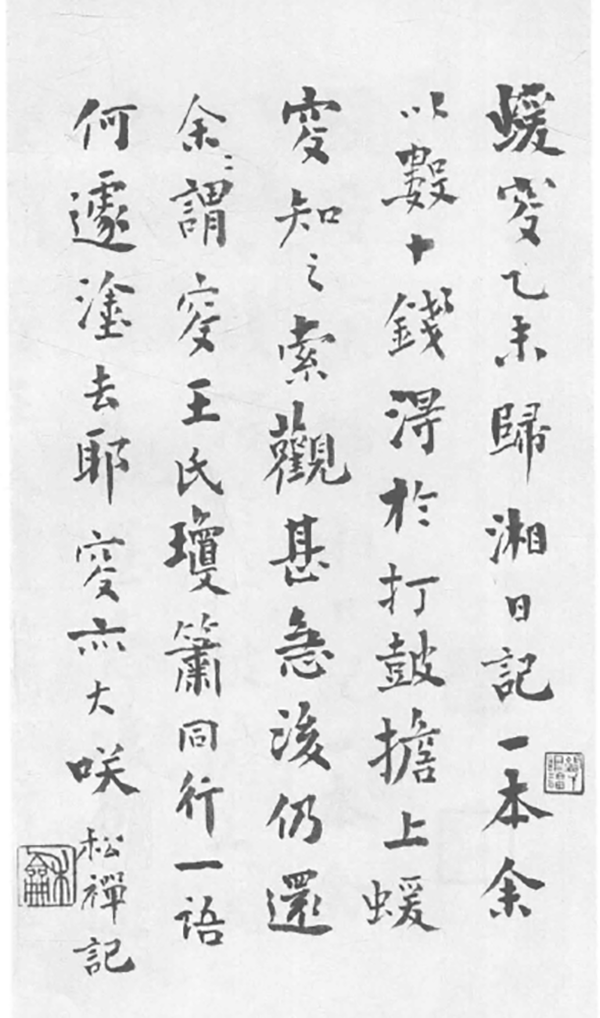

何绍基《蝯翁日记》翁同龢跋语,见《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第8册,第96页。

何绍基《蝯翁日记》丁祖荫跋语,见《上海图书馆藏稿钞本日记丛刊》第8册,第97页。

家族之外,传统的日记,也有部分进入市场流通。如上海图书馆所藏元代郭天锡手写日记,有翁方纲等人跋语可证。又如何绍基日记,在何氏身后多有散失,其中一册道光十五年日记的流传,即颇具故事性。这册日记在何绍基生前已经遗失,后来翁同龢无意在打鼓担上买得,并出示给何绍基看。翁同龢逝世后,这部日记先在湖州沈韵斋手中,后入丁国钧(字秉衡,?-1919)之手,再入旧山楼赵宗建后人赵不骞手中,嗣后丁祖荫(1871-1930)购得,今藏上海图书馆。这部日记一系列的易手过程,宣告了它在民国年间已颇具商业价值。随着旧式大家族的瓦解,日记的商业价值随时代发展而日益凸显。书籍流通的经济诱因确乎魔力十足,许多世家大族在无力维系日记存藏之后,家族存藏的日记最终也无奈地流向市场。只不过,因文献价值、文物价值而成为流通品的日记,与其他类型的文献并无多大区别。

依赖家族存藏,作为一类书籍被兜售,是前现代时期日记流传的两大基本特征。而前人于日记,也多从家族、乡邦文献角度予以收罗,或因文献价值而将其纳入怀中,这种搜集多出于无意识的心理。如果说日记之于作者的家族而言尚有一些意义,那么日记之于大众的流通就纯属偶发。无怪乎,在清代以前,藏书家中很少有专藏日记的专家。真正有意收罗日记,集中力量收集日记,要当在民国时期。由于一种对日常生活的兴趣,以及西方日记文学的引入,人们开始对日记投射相当的目光,也因此诞生了一批对日记有专门兴趣的收藏家。这其中,京沪两地的文人学者可谓得风气之先。至于公共藏书机构,留意于日记收藏者,则以上海合众图书馆最为突出。该馆主事诸公如叶景葵、张元济、顾廷龙等均对日记有相当的兴趣,而实际操持该馆日常工作的顾廷龙(1904-1998)尤其值得表彰。观《顾廷龙日记》,大致可推断顾廷龙可算是现代中国日记收藏有数的代表人物。

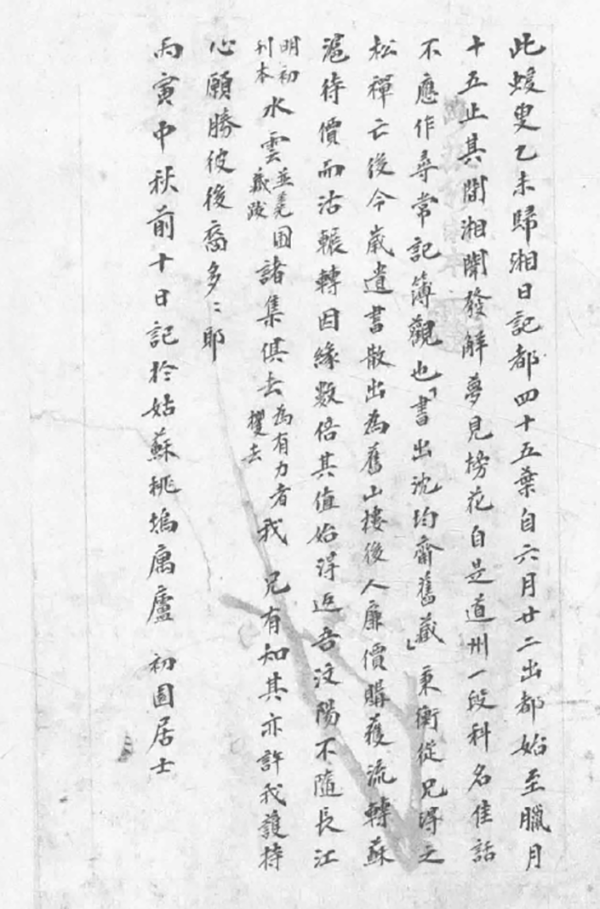

顾廷龙撰,李军、师元光整理《顾廷龙日记》,中华书局,2021年。

稿钞本趣味与日记钞录

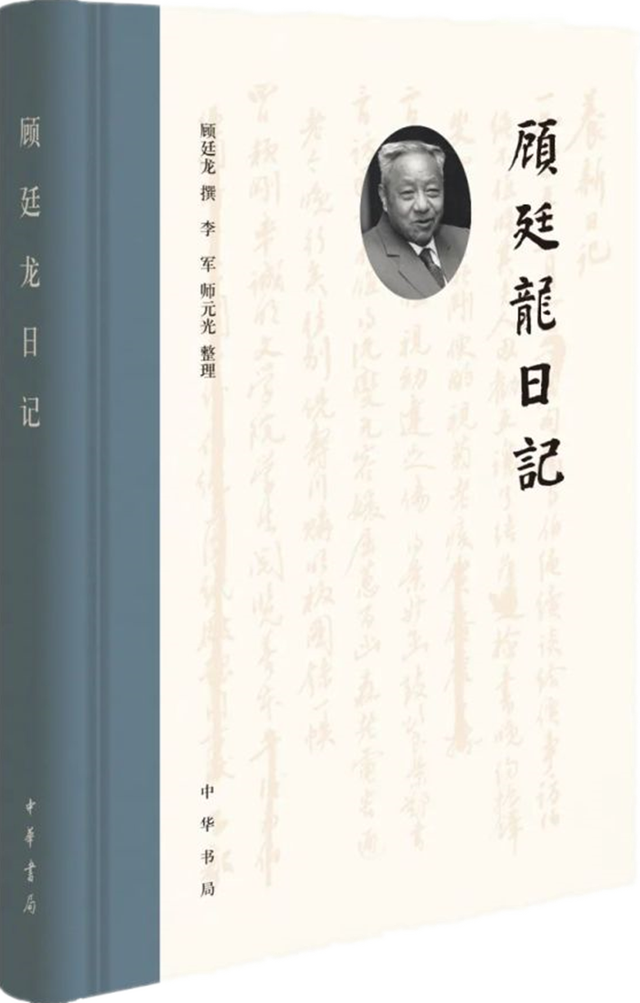

存世的顾廷龙日记始于1932年10月1日,其时顾先生在燕京大学国文系攻读硕士学位。此期顾廷龙因编纂吴大澂年谱,借阅《湘绮楼日记》(1932年10月27日),并摘录王闿运与吴大澂往来事迹(1932年11月1日)。这一时期的顾廷龙沉溺于考据学,日记主要被用作史料加以对待。不过由于工作的需求,他已接触了不少日记。1934年,胡适将其父胡传的遗著《游历琼州黎峒行程日记》交顾廷龙发表在《禹贡》二卷一期上。此期,顾廷龙对日记感兴趣,一方面固然由于自己编纂年谱等需要使用,另一方面,也应当受彼时出版社迎合社会需求大规模影印日记的影响。所谓“晚清四大日记”大体均在此期出版,1920年,李慈铭《越缦堂日记》由商务印书馆印行;1925年,翁同龢《翁文恭公日记》由商务印书馆印行;1927年,王闿运《湘绮楼日记》为商务印书馆印行;1933年,叶昌炽《缘督庐日记钞》由上海蟫隐庐印行。加上此前宣统元年(1909)曾国藩《曾文正公手书日记》在上海中国图书公司印行,种种迹象表明,在江浙文人的推动及上海出版业的调动下,清末民初形成日记出版的高潮。几部大型日记的出版,成为学界关注的文献富矿。以李慈铭《越缦堂日记》影印为例,即有多人从中辑录多种书籍,如1921年孙雄从中辑《杏花香雪斋诗》十卷,由云龙辑《越缦堂诗续集》,1927年王重民辑《越缦堂读史札记》,1931年陈乃乾辑《越缦堂读书记》,朱梁任辑《越缦堂日记抄》等(相关论述见柳向春《〈陈乃乾日记〉笔记三则》,澎湃新闻·上海书评2019年1月10日)。公开印行的大部头日记成为众人开掘的学术富矿,而私人手中悄悄流转的大部头日记如袁昶日记等,则成为癖古圈中传钞的“秘本”。此外,彼时教育部国文课本对日记写作的规定性要求,使得日记成为此期国民教育的题中之意。这种日记不断升温的教育环境与社会氛围,应当影响到顾廷龙的日记兴趣。

民国年间,社会上兴起一阵“日记风”,图为《越缦堂日记》书影。

社会上普遍的日记兴趣多基于乡邦文献情结及学术价值的考量,顾廷龙同样如此,不过他的日记兴趣还部分地源于他特别注意稿钞本文献。在摄影技术、复制扫描技术发达以前,尽管印刷术颇为发达,但传钞乃是一种普遍流行的文献复制手段。大量的抄书人以此为生或作为兼职,形成清代以来特殊的抄书现象(详见下文)。顾廷龙显然是清季以来抄书文化的重要传承者,他对稿钞本、批校本极有兴趣,日记中也多有记录。自1933年于燕京大学国文系硕士毕业后,顾廷龙在燕大图书馆采访部工作,在日常的阅肆、访书中颇留意稿钞本及批校本。如1937年元旦日记记载陶珙藏书中何焯、方苞等人批校《五代史》,复记载惠栋等人校《说文校勘记》等。1939年2月8日,顾廷龙致信叶景葵,谈及所在的燕京大学图书馆新得钱大昕《讲筵日记》一书,云:“敝馆新得钱竹汀《讲筵日记》手稿一册,未见刊印,可补其自订年谱。”此期顾氏关注稿钞本,出于为图书馆采购珍稀文献的缘故。日记多属稿钞本,自然也入得顾氏法眼。

留意于批校本,在中年的顾廷龙而言,则主要为刊刻出售之故。1940年5月26日日记载,“阅肆,《兰湄幻墨》石印本,于是知佩诤所藏钞本不足奇矣。钞本之难收如此。”1941年12月15日,郭石麒携带钮树玉手稿求售,虽急于脱手,减价百元,但顾廷龙“以其刊过却之”。那些刊刻的书籍,就出版角度而言,意义不如稀见的价值大。因为刊刻过,再版起来,一般读者未必买账,这对热衷于刊刻出版的顾廷龙而言,自然有些瞧不上了。喜欢读稀见书的顾廷龙,对此类习见书籍,不免抱了“下真迹一等”的心态。不止顾廷龙,合众图书馆的元老陈陶遗、叶景葵、张元济等人,对日记有较多的兴趣,许多时候也存了为着出版的心态。正如北大历史系学者韩策指出,“传钞珍稀文献除了学术文化的传承价值之外,有时也可变为一种“生意”。”这种“生意”,意味着将传钞的珍本作为稀有文献兜售,无论是刊刻印行,还是手稿出售。

顾廷龙工作期间,合众图书馆刊刻稀见文献较多。图为《合众图书馆丛书》书影顾廷龙工作期间,合众图书馆刊刻稀见文献较多。图为《合众图书馆丛书》书影。

不管怎样,出于对稿钞本的兴趣和对日记的喜爱,顾廷龙在主持合众图书馆工作期间,抄录了相当多的日记文献。今据《顾廷龙日记》所附《一个图书馆的发展》相关资料,将合众图书馆历年与日记的钞录及入藏等相关资料摘录如下:

《合众图书馆第二年纪略》,“传钞有刻本、无刻本书籍计四七种、六六册,约一七〇五四八七字。”这其中包括汪沆《小眠斋读书日记》、韩崶《还读斋日记》、袁昶《太常袁公日记》等。

1941年7月-1942年8月,《合众图书馆第三年纪略》记载该年“所钞共二十四种、四十册,计一百八十万二千三百六十字”,其中包括《忘山庐日记》十二册、《栩缘日记》二册。合众图书馆工作第五年,则钞得《北游日记》一册。第六年,该馆得陈氏居仁堂赠书,其中有《求是书院日记三种》(蒋方震、夏元瑮、吴乃琛手稿)。第八年,传钞得朱茮堂《茮堂日记》。第十年,钞得《越缦堂日记补佚文》、吴庆坻《入蜀纪程》《使滇纪程》等。

由此可见,顾廷龙和他的团队成员在尽力完成日记的搜集与抄录工作。这样一个图书馆群体通过搜集、保存、传钞珍稀的日记稿本,在客观上完成了古代文献的再生,也一定程度上建立了团队的特色与声誉。通过传钞,这些珍稀的文献变得易于识别,也更容易阅读,同时,它们也因合众图书馆而在小范围得以公开,从而完成了私人文献到公共文献的转化。顾廷龙及其团队的传钞工作,其意义由此并不仅仅在汇集古代日记写本,还在致力于提升这些文献的价值。这种有目的的搜集与传钞,可能与一些更为宏大的学术抱负和图书馆计划相关联。

吴中文献传统与海上日记氛围

稿钞本趣味和日记钞录提升了顾廷龙收藏日记的兴趣,为他一生的日记工作奠定了良好的基础,然推其根源,又与吴中文献传统及海上日记氛围密切相关。顾廷龙通过自身的日记写作实践,接续吴中地区的文献传统与写作传统。此外,借助周遭活跃的日记氛围,通过对日记文献的高度重视及持续工作,顾廷龙进一步提升了日记在整个文献体系中的地位。

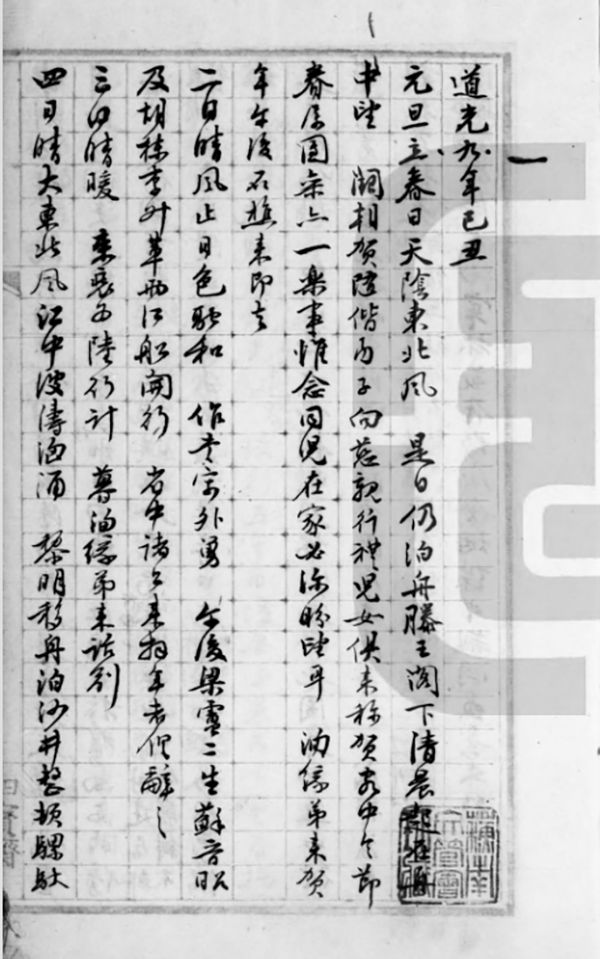

顾廷龙对日记有相当的兴趣,与吴中地区的日记传统及自身日记写作实践关系密切。他本人十分注意日记写作。1939年日记开篇即云“余颇有志日记,往往不久即辍,深自悔恨。今年七月,叶揆初丈、张菊生丈招来沪上创办合众图书馆。余挈眷于七月十三日离平,十七日到沪,径寓馆中。斯时也,蓄意重作日记,与馆俱始。不意九月下旬,诗儿夭折,心如槁灰,遂又中断,忽忽已七十日矣。兹届十二月之始,重行记述,可忆者补书之,以此自勖,以此自见无复玩忽”。可见顾廷龙对日记素有兴趣,在生命发生重大转折时期,乃以日记标记人生历程,如到合众图书馆工作这一节点,并以之自勖自励。不过由于生活变故,顾廷龙每每不能如愿地连续记载日记,如1940年1月1日日记云:“今年复欲作日记,宁简略而不可断,如再偶辍,无恒之病诚不足劳巫医之治矣。切志之。”对于所作日记的时作时辍,顾廷龙颇觉郁闷,以为这种怠惰无恒的状态乃是进德修业的大忌。

总的来说,顾廷龙有着较为明确的日记理想,他自觉将日记作为追步李慈铭、叶昌炽等人行之有效的一种方式。1940年12月31日:“一年尽矣,日记无间,差堪自慰,惟草率简略,一无足取耳。明年当稍知改进,或可步越缦、缘裻之后尘。勉之哉!勉之哉!”此外,也是最为根本的,在于日记成为顾廷龙检验自己恒心与日课的一部分,也成为他弥补衰退记忆力的有效记录。1961年8月1日日记云,“日记时作时辍,自恨无恒,年岁日增,记性日减,不能再不作记,详略随之。迩来劳逸结合,日书数百字,当无所难。”1975年1月1日日记云,“年来记忆力益衰,重作日记,以资备查。”老去的顾廷龙似乎更依赖日记,尽管这时候坚持写日记对他而言同样不再轻松。

有对日记的兴趣,有写日记的恒心,顾廷龙因而对日记别有体会。除此之外,顾廷龙之认识到日记价值,恐怕还在于日记与他的工作密不可分。日记是顾廷龙工作的备忘录,是他撰写工作报告的底本。如1941年7月2日日记:“检阅去年8月以来日记,以备撰报告。所传钞之本尚不少,皆有小跋,亦不恶。”由于如上的缘故,尽管时作时辍,长期而言,顾廷龙仍能坚持写日记。如1945年11月1日日记所云,“日本投降前后,观局势之浑沌,意趣索然,遂不能日日作记。然经过诸事,每感健忘,姑仍略识之。”局势不明,心绪不佳,日记也仍要写,虽然时作时辍。一旦时事稍微安顿,顾廷龙首先想到的写作一定是未竟的日记事业。

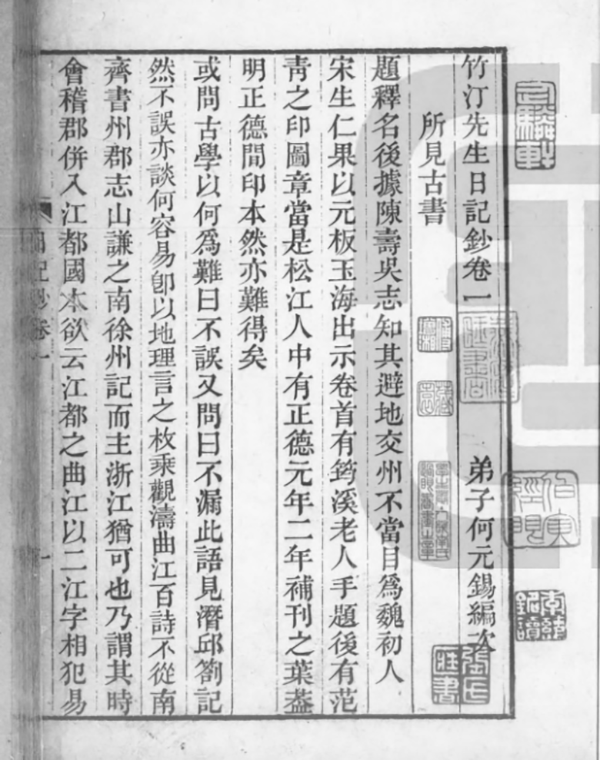

顾廷龙的日记写作有国民教育的痕迹,也与他收藏前贤日记有关,但在更大程度上,则体现了吴中文献学传统及日记传统。吴中文献学传统中每注意题跋,喜欢将其尽行抄录。这也是吴中日记的一个传统。诚如钱大昕《竹汀日记》何元锡跋所云:“嘉定钱竹汀先生,主讲吴郡之紫阳书院。四方贤士大夫及诸弟子,过从者殆无虚日。所见古本书籍、金石文字皆随手记录。穷源究委,反复考证。于行款格式纤悉备载,盖古日记之意也。”钱大昕所树立的吴中日记的一种典范样式,显然为顾廷龙所继承。顾廷龙仅1940年1月日记中,就抄录《元季伏莽志》《彤管遗徽》题跋两篇、《兰湄幻墨序》等三篇,凡作者和序跋者之姓字、收藏印、书籍来源、价格,委数仔细记录。

钱大昕《竹汀先生日记钞》嘉庆十年(1805)刊本书影,藏国家图书馆。

此外,吴中文人所为日记,或由于当地文风浓郁,往往多载书画交易与赠还事宜,此与关中、湖南等地文人所为日记颇有不同,可视作吴中文人日记的较为显著的一个特征。同样以顾廷龙1940年1月日记为例,仅1月1日至10日日记所载经眼图籍就有如下30种:《凤阿山房图》、朝鲜《文献通考》、《吴氏钟鼎款识目录》、吴子苾集《钟鼎款识》、《捃古录金文》《墨井诗钞》《王烟客诗钞》、“百衲本”《汉书》等十四史、浙刻《韩非子》、《吴愙斋尺牍》《宋元旧本经眼录》《大公图书馆目录》《鲒埼亭诗集》《夷坚志》《吴中平寇记》《灌园未定稿》《知止斋诗集》《恬养斋文钞》《邃雅堂丛书》《周礼疑义》《仪礼疑义》、刘十枝《汇刻书目》、《缪小山藏亲朋尺牍》、韩小亭校《太平御览残本》、《燕园石墨》、王文村景钞《律音义》、《元季伏莽志》《彤管遗徽》《中西交通史料》《左传杜注》。吴中文人频繁的文献往来,需要一种备忘录似的记录,日记恰好承载这类功能,于是成为重要的书写对象。中国近世日记以吴中地区最为发达,当也有这方面原因。从吴中文人日记的这一传统来看,顾廷龙在1939年重拾日记写作,既是他在上海开启新阶段生活的见证,也是图书馆工作的客观要求,更为重要的是,这是文献资源丰沛的吴中地区传统的自然延续。在顾廷龙之前,已经有许多吴中文人密集地在日记中记载文献事宜。位居台阁的翁同龢在日记中如此记录,久处下僚的潘钟瑞也在日记中这样记录。金石书画往还等文献事宜是吴中地区文化昌明的见证,也是吴中地区日记令人期待的特征。这些文献活动是生活的写照,也是日常工作的缩影。浸润于这一传统中的顾廷龙不过因图书馆工作而稍显突出,然而本质上来讲,他的日记对文献著录(如题跋等信息)和流转的关注,与同时代的顾颉刚、俞鸿筹等人的日记并无多大区别。

如上所示,吴中日记的这些特征在文化发达的浙江文人日记中有大致相同的表现。不过,与浙江士人相比,吴中文人更为注意日记的完整性,令这两块文化最为发达地区产生一些差异。浙江士人在整理出版日记时,往往加以删润,以凸显他们更为在意的学术等方面信息。如绍兴人蔡元培等人印行李慈铭日记,即做了许多删汰的工作。海盐人张元济拟印行翁心存日记,首要的工作也在于删节,以凸显他所重视的日记中的学术信息。顾廷龙对此不以为然,1945年4月3日,顾廷龙拜访张元济,“谈及所得《翁心存日记》,现在钞其大事,将来可印,凡酬酢衣饰琐事均删去。余以为日常生活真应留后人知之。菊老不以为然。”由其对翁心存日记的看法,可见顾廷龙对日记的日常生活很有心得,而与一般人单纯看中其中“有价值者”很不一样。即他很注意日记的日常生活价值,注意保存资料的完整性。

翁心存《知止斋日记》稿本,今藏国家图书馆。

张剑《翁心存日记及其历史文化价值》一文曾推测张元济动机的根源,认为“兼有王朝进士和新兴实业家双重身份的张元济,对那些虚应故事的繁文缛节既无比熟悉又无比厌恶,他取舍翁心存日记的心情可以理解”,然而今天的研究者则“只有尽量‘全息’式地予以把握,才能最大限度地挖掘出其在不同层面的历史文化价值”。从研究角度出发,对于日记信息完整性的重视,是今天大量稿本日记得以影印或排印整理的重要立论基础。顾廷龙彼时容或没有从多元研究角度出发的考量,但他从版本学意义上对文献完整性的诉求出发,同样认为翁心存日记不应当删节出版。在对日记完整性的追求上,顾廷龙与今日的日记研究者殊途同归。推其根源,大概与明中叶兴起吴中地区兴起的版本学传统有关。陈先行认为:“自从版本学发端后,‘物以稀为贵’不再只是古董家的理念,也成为藏书家们的共识。不特宋元旧本,未刊或已刊稿本、未刊或绵延古本一线之传的明抄本、名家批校本等,凡属独一无二或流传稀见之本,皆相继被人们奉为贵重文物而受到呵护珍藏。”(陈先行《版本学起源于明代中后期苏州地区说》)既从版本上将稿本视作文物,则必然地不允许参以己意去对日记文献进行有意识地删节。顾廷龙对稿抄本日记及其完整性的重视,应当与吴中地区这一深厚的版本学传统积淀有关。

区域文化传统之外,顾廷龙的日记观及写作实践,也涵养于其家族及其周边形成的日记写作圈子中。顾廷龙亲族中笃好日记者亦复不少,其外祖父王同愈有著名的《栩缘日记》。如1941年4月14日日记云,“赴三舅处,出示外叔祖随笔六册、日记七册,颇有可观,携归细读,年谱或可有成。”其族侄顾颉刚也有皇皇日记问世。至顾氏家族联姻的苏州贵潘家族,更是四五代人均有日记存世。而顾廷龙妻弟潘承弼所捐赠的文献中,日记文献独多,可见潘氏家族的日记趣味。家族及姻亲网络中的日记写作氛围,应当也是顾廷龙自青少年时期起就注意日记并不断写作日记的重要动因。

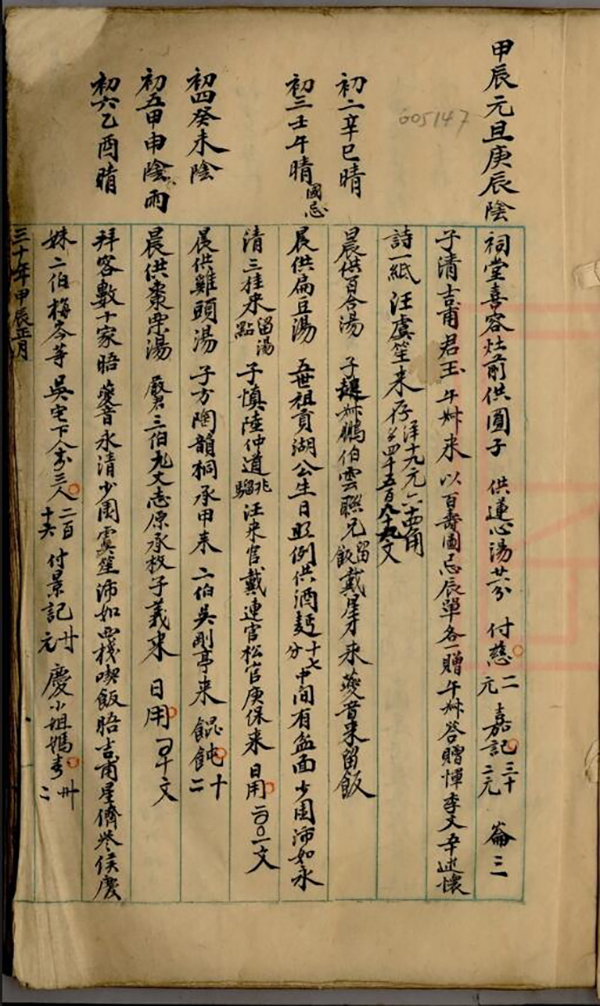

顾廷龙岳父潘亨穀日记书影,苏州博物馆藏。

需要留意的还有,20世纪30-40年代的上海,书林中形成较为活跃的日记氛围。新印日记与稿本日记均纷纷出现,一时谈论日记者颇众。对市面新印行的日记,顾廷龙也颇为留意。顾廷龙1941年5月18日、5月20日、5月21日,三日日记中均记载阅读《缘督庐日记》。1942年正月二日,顾廷龙在中国书店购买张佩纶《涧于日记》,春节即读此书消遣。这一时期新印行的日记成为故老圈中热衷讨论的话题。潘季儒与顾廷龙谈及张佩纶之子张仲炤,讨论的就是张氏印行其父张佩纶日记一事。1940年3月2日,顾廷龙与王欣夫长谈,获悉“林文忠、翁覃溪有日记,均藏叶誉虎处”。由此可见,前代名公如林则徐、翁方纲等人日记,在彼时文献圈中颇受人关注。由于日记日趋为士林所注意,书肆中日记稿本也不断涌现。顾廷龙敏锐地预流了这一书业新动向,在阅肆中,对日记别有关心。1940年3月11日日记云,“过来青,见万筱庵《存素居日记》(光绪戊子起)十数册,其人不详,疑为吴门听鼓而得差委者,似尝效力河工。闻由苏肆收得,他日询之里中老辈,必有知者。”按,万筱庵即万立钰(1851-1944年后),万青选之子,字远之,号筱庵,曾任江苏宿迁知县。

“物以稀为贵”,书肆中经眼的稿钞本日记,顾廷龙往往也笔之于自家日记中。1940年3月16日,顾廷龙在来青阁见到王舟瑶日记十卷,似是清稿本,日记予以详细记载。由于顾廷龙对日记颇为留意,书商们也往往投其所好。如海上著名书商郭石麒(?-1956)多次将日记稿本交顾廷龙,供其选购。1943年10月19日日记载,“石麒送《沈小岑日记》来,其人《两浙輶轩录》有小传,工隶善诗,唐蕉庵之外祖、徐同柏之姨夫。所记甚杂,潦草满幅,不耐细读。”10月21日日记云,“石麒来,《沈小岑日记》退回,还价千元,允与主人商定之。”这次交易最终并未成功,却可见顾廷龙在日记文献交易市场上颇受重视。

彼时的上海文化圈中,对日记感兴趣者,顾廷龙并非个例。从《顾廷龙日记》来看,在顾廷龙周围,存在一个嗜好日记的群体。叶景葵、张元济、潘景郑(号景郑,1907-2003)(《盉宀日记》)、王欣夫(《学礼斋日记》)等人均有撰有日记,且经眼日记颇多。如叶景葵为高梦旦、袁昶、谭献、王同愈、陈少石、孙宝瑄等人及题写跋语题识。

此数人外,值得提一笔的尚有陆鸣冈(字颂尧)。伦明《辛亥以来藏书纪事诗》称陆氏“宜州家乘龙川略,杭客云山味水轩”,注称其“世居上海,专收郭天锡而下,尽明清迄辛亥初之私家起居注,在日记一类,可谓上下古今,真知笃好者矣”。陆鸣冈笃嗜日记,专注日记一门的收藏,虽寓邸遭火灾,后仍复用心搜罗。陆氏自撰《花好迟斋日记》,今多藏于复旦大学图书馆,惜乎目下关山阻隔,无由查阅。然观顾廷龙日记,可知两人交往颇密。顾廷龙1943年8月14日日记云,“(陆)颂尧见借《陈少石日记》,属加跋。”此后数日,顾廷龙持续阅读陈之日记,并在9月11日至13日,撰写此日记跋语。这部陈少石日记,顾廷龙命名为《宝迂阁日记》,并为作跋。跋语云:“吾友陆君颂尧,承庭训,好蓄书,尤喜读前贤日记,搜罗不遗余力。近获陈少石先生日记,知余欲购而未得者,因承见示……”

陆鸣冈《花好迟斋日记》书影,图自王树田《拥雪斋藏书志》。

陆鸣冈富于日记收藏,且时有所获,无怪乎顾廷龙每与之游。由此,顾廷龙也成为沪上经眼日记数量较多的有数人物。在这种活跃的日记阅读、谈论等氛围中,以合众图书馆同人为中心,顾廷龙身处的沪上日记圈子得以部分扩张,并不断激活。

在顾廷龙所处的日记圈子中,合众图书馆的读者也占据相当的分量。不必讳言,由于合众图书馆的同人性质,由于这一图书馆的有限度开放原则,一般读者在1949年以前要到合众图书馆读书并不容易。钱锺书在成为合众图书馆顾问之前,多次赴合众图书馆看书,大概因为夫人杨绛为顾廷龙父亲的弟子。而陈左高于1944年9月7日来合众图书馆查阅资料,也因友人王祖昌之介,况且其兄陈巨来与顾廷龙等人原是旧相识。而钱锺书和陈左高恰恰是对日记有相当研究的现代学者。应该说,合众图书馆有限度的开放,最终保证了该馆的受众是真正有需求的、在一般水平线以上的读者。借助于这样的读者圈,合众图书馆的日记圈子更为活跃。

1949年以后,顾廷龙所载的上海日记圈子仍然较为活跃。彼时,“家”不能爱宝,或群献于国家,或兜售于市场,于是大量家藏珍稀日记纷纷涌现市面。合众图书馆这一圈子谈论日记的频次变得更加活跃,颇有些“回光返照”的意味。如1951年10月6日日记云,“菊老还《何青耜日记》廿一册,送者途中被小偷偷走。”10月8日日记云,“访鹤老,以《何青耜日记》十册示之。”1951年11月14日,“乃乾示《张曜孙日记》一册,谈彼处文献会事。为之扼腕。”张曜孙、何兆瀛(字青耜)等人日记纷纷出现,与江山鼎革后故家文献纷纷流出市场颇有关系。日记提及的张元济(菊老)、冒广生(鹤老)、陈乃乾等人在此期均经眼了大批稀见文献,其中就包括不少稿钞本日记。这一时期的日记交易似也更易成交。如1950年十1月3日日记记载,书商郭石麒“以钱友夔(人龙)日记求售,重其为同乡也”。这部钱人龙日记当是今藏上海图书馆的钱人龙《卧庵日记》。

要言之,受益于吴中文献传统及海上的日记氛围,买日记、读日记、抄日记,由此成为顾廷龙日记趣味的重要实践。在这一过程中,顾廷龙接触了大量日记手稿,包括张佩纶日记、林则徐日记、翁方纲日记、万立钰日记、王舟瑶日记、袁昶日记、潘睦先日记、韩桂舲日记、关承孙日记、庚子日记等等,其中不少今已失传。有赖于《顾廷龙日记》,这些日记的逸事及一些痕迹,今乃能捕得二三。

用日记:“日常生活真应留后人知之”

顾廷龙热衷于收日记入藏,主要源于他十分清晰地认识到日记的重要价值。他之注意稿钞本,也主要因文献的珍稀价值。在他看来,批校本日记并不逊于其他善本。1941年11月14日,顾氏记载清点蒋抑卮(1874-1940)凡将草堂自留抄校本五箱,以为其中有价值者五种,分别为:何焯校读《桯史》,《说文系传》满校,魏锡曾批校《复初斋文集》,许增、谭献校《词律》,以及袁昶校《复堂日记》。批校本由于材料的珍稀,保存学者不经见文字,于研究学术史、思想史均有较大帮助。在这一层面而言,日记作为批校本的载体文献,与其他诗文集并无两致,而顾廷龙也一视同仁。

版本角度之外,顾廷龙还相当重视日记内在的价值。他之注意稿钞本日记,主要在发掘稿钞本日记的研究价值,即试图通过日记寻找学问的证据,从而实现日记价值的最大化。

祥麟撰,张剑整理《祥麟日记》,中华书局,2022年。

顾廷龙注意日记的考辨,写过多篇考证性题跋。如1932年游厂甸,顾廷龙获得佚名日记十一册,后来又在东方文化委员会见到另外十七册日记,因而考订作者为“祥麟”,且辨其目录误题“怀塔布著”,遂于1941年作《祥麟日记跋》。相关成果已为朱玉麒、张剑等学者吸收,并见诸于新近整理的《祥麟日记》(张剑整理,中华书局2022年版)。此外,顾廷龙还撰有《宝迂阁日记跋》《翁文端公日记跋》等。又,上海图书馆所藏许叶棻日记等,也有顾廷龙题跋。据《顾廷龙文集》,所收日记题跋尚有《越缦堂日记补佚文跋》《忘山庐日记跋》《袁塽秋京卿日记跋》《回帆日记跋》等。为图书写题跋,原是文献学者的必备功课,不过较为集中地为日记书写题跋者,近代以来,恰是顾廷龙、叶景葵、潘景郑等人。叶景葵为《忘山庐日记》《栩缘日记》等日记作跋,潘景郑为《隐蛛庵日记》《冯申之先生日记》《陔兰书屋日记》《小鸥波馆日记》《二绳日记》等日记写有跋语。而王欣夫先生所作日记题跋更多,仅《蛾术轩箧存善本书录》所示,即可见为《春晖楼读左日记》《杨子日记》《樗寮日记》《潘晚香日记》《春明日记》《竹汀日记钞》《吴城日记》《粤游日记》(陈玉澍撰)、《观我斋日记》《甲申日记》《陈确庵先生日记》《蒙庐日记》《复礼堂日记》《茹荼轩日记》《郘亭日记》《艮峰日记》《休闲居士日记》《蟫庐日记》等日记所作跋语18篇。在顾廷龙及其友朋以外,现代学人较为集中而有意识地为日记写跋语者似尚不多见。

王欣夫先生于稿钞本日记素有兴趣,图为《蛾术轩箧存善本书录》书影。

日记资料可辅助文献考辨,而顾廷龙也多注意利用日记完成鉴定甄别工作。1941年5月18日校读朱筠诗歌稿本,发现“诗文皆纪年月日甚详,颇疑从日记中录得者”。再将日记与诗集、书卷相印证,颇得其实。1942年11月1日,顾廷龙偶遇翁同龢、张之万画册,检索诗集后,觉其中有误,最后在12月11日日记中将其写出。此外,1975年1月8日,顾廷龙检得吴显斋(学者吴承学之父)所撰《大足石刻考察团日记》,以为大足石刻经目校订材料。如上所示,利用日记从事文献考辨,确是顾廷龙治学的一个特点。

日记不止有资于考证,对其所蕴函的丰富信息,顾廷龙也善于提取。1941年4月24日日记云,“友仁堂寄书来,《桂龄日记》确系手笔,有叙及与先高祖往来甚多,惜定价不廉,加以联钞币(法币一百〇四元合联钞百元),恐须割爱,当与友仁堂以法币计,俟其南来面付。如不成,只可钞一本矣。”1941年5月5日,“校《韩桂龄日记》,于吾家掌故甚多,可辑成琐记,以入家乘。”此韩崶(1758-1834)日记今藏清华大学图书馆,已收入《清华大学图书馆藏稿钞本日记丛刊》(2019)影印出版。由顾廷龙日记推测,因北平友仁堂索价过高,这边交易最终告吹,顾廷龙只得抄录一份,今上海图书馆所藏韩崶《还读斋日记》1941年抄本当出顾廷龙之手。顾廷龙读韩氏日记,注意辑录于自家掌故,以之为编纂顾氏家乘之用。

重视日记的学术价值之外,顾廷龙利用日记还有一显著特点,即前文所示反对张元济删节《翁心存日记》时所言:“余以为日常生活真应留后人知之”。对日常生活的重视,应当是西学东渐以后善于吸收西学的中国知识分子的一大主张。近代以前,传统知识分子对日记的写作、删节、刊刻都有相当冠冕堂皇的理由。正如曾朴(笔名:东亚病夫)在《病夫日记》开篇讽刺中国人作日记惯于虚伪一样:“你看最出名的《翁文恭日记》和《李莼客日记》,记下的也不过是些朝政和学问罢了,要在那里去找他的人生,简直一片模糊。只为这些日记,都是名臣或名士,搭足架子,预备天下后世人看的。”而曾朴所推崇的是,“在我最后的生活史上,留些子痕迹罢了。”文化上相对保守的顾廷龙在此持有与曾朴相同的观念,只不过曾朴讽刺的是日记作者不肯好好在日记里写生活,而顾廷龙所要面对的是日记编者如张元济等人“从中作梗”,然而他们的出发点都在日记之于日常生活研究的重要性。

顾廷龙善于使用日记,以为研究之助,但他并不认为日记是万能的。他对日记的局限性也有相当的考量。例如,对年谱中大量使用日记文献,他提出不少质疑。他在阅读梁士诒年谱时,不免心存疑问,以为“若梁谱所叙梁之谈话以及三言两语,何以编者能闻而牢记之?谓有日记,然亦不能记两人之言而不误也。于是对从前达官年谱之简要,真可推为客观矣。”对于日记中所载详尽的言谈,他有相当的怀疑。在文献的繁复和简要中,他毋宁更爱简要性质。明乎此,可知顾廷龙对日记的取舍态度。

上世纪90年代初,顾廷龙在长乐路书库,即合众图书馆旧址。

以公心收日记

痴迷日记,能广泛接触到日记,是顾廷龙为合众图书馆搜集到日记文献的重要保障。然顾廷龙最终为合众图书馆搜集到诸多日记文献,还在于他收藏日记并非出于私人目的,而总是站在公藏角度,从公心出发搜集文献。他曾说:“余因从事图书馆事业,不宜自有收藏,且从前所积,除自读阅之本外,亦将赠馆。”(1941年7月25日)为了图书馆事业,顾廷龙不惜牺牲自己收藏的兴趣,甚至发愿将旧有收藏最终奉献给公藏。这种公心,无疑出于对书籍的热爱。也因此,对图书馆工作人员不知书、不好书的行为,顾廷龙不免不以为然,要加以批评了。如1944年10月17日日记特别记载徐森玉的一段话说,“今日服务图书馆者并不知书,遂不好书,因吃饭不能不弄书耳”。徐森玉这句话,何尝不是顾廷龙的肺腑之言。

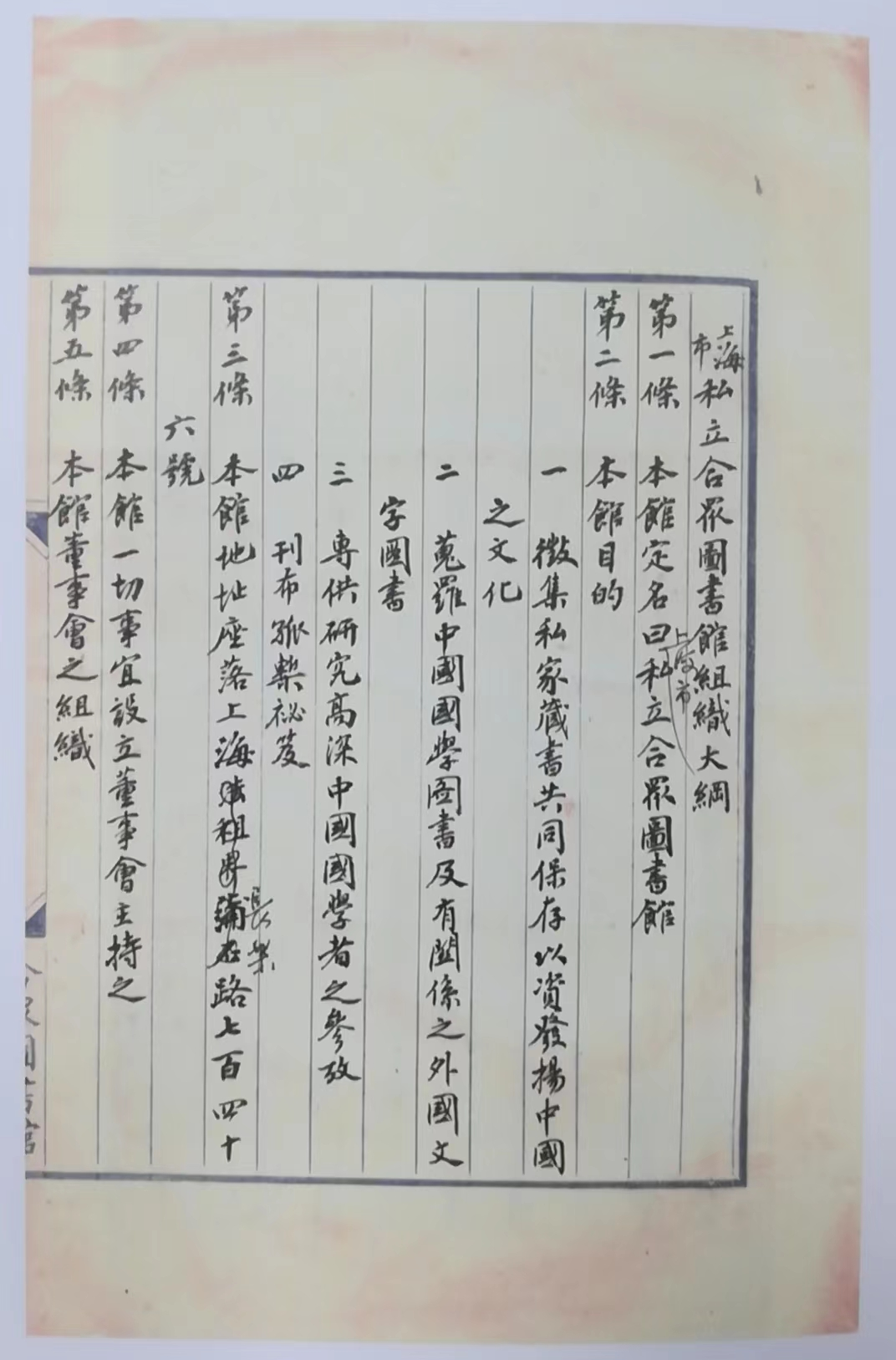

《合众图书馆组织大纲》提出该馆的四大目的之首在“征集私家藏书共同保存,以资发扬中国之文化”,书影翻拍自《顾廷龙日记》。

当1946年6月19日,顾廷龙与吴湖帆等人观赏《苏州府名贤小像册》后,即主合力收购,最终捐赠给苏州图书馆。却不料,同行人中的袁安圃别有想法,于是顾廷龙在日记中有感而发道:“私念过深之人,无可与谈公益也。”爱书之人,在顾廷龙看来,当存公益之心。他之从事图书馆工作,总希望将图书馆的书尽可能开放给有需要的读者。即便合众图书馆有私人属性,顾廷龙在馆时,总是尽可能满足热切需要的读者。在顾氏日记中,就保留了一些读者借书的痕迹。例如,大部头的李慈铭《越缦堂日记》多有人来借,或《秦輶日记》这样的稿本也有人借去阅读。至于他人手中的稿本日记,顾廷龙也尽力帮忙沟通,如1946年5月1日日记载,“许元方来,托向菊老借《翁文端日记》。”从如上的记载出发,我们很可以想见,顾氏日记之外,还有众多书籍从合众图书馆开始流通之旅,以满足更多读者的需求。

由于顾廷龙和合众图书馆的公心,也由于顾廷龙等人的声望,合众图书馆最终也收到许多善意的回馈,获得大量私人捐赠,其中尤以稿钞本为甚。顾廷龙《一个图书馆的发展》中说:“人家知道我馆重视稿本,所以郑重送来保存的不少。”这并非自夸,而是当日上海书事的实录。他人或知悉顾廷龙对日记别有兴趣,因此常送日记请他审阅。1943年7月26日,“止溪送来《陈少石日记》属审。”7月27日,“访止溪,还《陈少石日记》。”也有人拿出日记请顾廷龙经眼,如1943年3月22日,“姜梅坞来,赠伯弢堂弟《可园诗集》一册,并携示其先人白岩先生《尊行日记》一册,仅存七册矣。”又有一些朋友主动出借日记供顾廷龙阅读。如袁安圃出借翁同龢日记,见于1947年3月22日日记,“安圃来还书,见借《翁文忠【恭】春闱日记》,未印者也。”1947年4月5日,“安圃来,取回《翁日记》。”人家收获珍稀日记,往往出示给顾廷龙,这固然由于合众图书馆以庋藏日记闻名,也在于顾廷龙的人际网络中,有适于日记流通的空间。如1947年4月16日日记载,“拔老携《越缦堂日记补》之原本全部十五部相示,欲托森老介售者也。”可见李拔可于转售《越缦堂日记补》原本给徐森玉之前,也不忘请顾廷龙再看看。凡此种种,为顾廷龙经眼各类珍稀稿钞本日记提供了极大便利。

王季烈辑《缘督庐日记抄》书影。

顾廷龙没有浪费这些宝贵的机会,一旦发现价值颇高的稿钞本日记,总是尽力争取此书“花落”合众图书馆。1942年5月12日,在与叶景葵谈话中,顾廷龙获悉叶昌炽《缘督庐日记》稿本现藏王季烈处,当即请叶景葵致书王季烈,劝其捐赠给合众图书馆。王季烈于合众图书馆事颇为热心,此前曾多次捐赠,如1941年6月18日捐赠《震泽别集》《天津文钞》等合众图书馆未备之书。但这封信发出后,顾廷龙却并未收到预想中的答复。直至1943年11月13日日记,顾廷龙才重又提及此事云,“菊老来覆,言君九于菊裳先生《日记》对熟人有指摘处,因不能示人,渠将重阅一过,再定能否赠馆。其实菊裳先生《日记》由君九取去,出于巧言,选节印行,聊以塞责耳。所谓指摘时人,君九母子即在其列。一人有一人之个性,菊裳先生之可敬亦在此,岂可攫而抹杀之。君九墓木已拱,身后其能保不流散乎?殆将效樊山之于越缦乎?”对《缘督庐日记》这样著名的日记稿本,顾廷龙前后关注时间长达两年,可见用心良苦。当然,彼时《缘督庐日记》颇令人瞩目,沪上诸老均有关注。郑逸梅《艺林散叶》中有一篇《日记摭谈》,谈及此日记递藏情况,言下对王季烈也颇有微词,与顾廷龙态度大略相似。

总的来说,在1949年以前,顾廷龙以公心收藏日记,为合众图书馆藏书奠定了良好的口碑,也获得相当的成绩。

(未完待续)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司