- +1

Trends in Biotechnology综述:基于合成生物学的智能生物传感器

原创 Cell Press CellPress细胞科学

生命科学Life science

生命科学Life science西安交通大学生命科学与技术学院仿生工程与生物力学研究所(BEBC)联合“泰发祥-西安交通大学生命健康研究院”在Cell Press细胞出版社期刊Trends in Biotechnology发表了题为“Modularized Synthetic Biology Enabled Intelligent Biosensors”的综述。该论文总结了基于合成生物学标准化模块集成的智能生物传感器的最新进展,详细归纳了智能生物传感器的生物计算、记忆存储和自动校正功能以及在即时检测和可穿戴监测设备中的应用。

生物传感器已经成为生物分析的重要技术,在疾病诊断、食品污染物检测以及环境监测等方面具有广泛应用。研究者们一直致力于提高生物传感器的检测性能,包括提高检测灵敏度和检测通量、缩短检测时间和提升自动化水平。随着检测需求的不断提升,对传统的生物传感器提出了新的挑战。例如,不断变异的传染性病毒的即时检测需要生物传感器具有快速迭代能力。对于多基因位点肿瘤生物标志物的筛查需要生物传感器具有智能分析和可编程设计的能力。要实现长期监测还需要生物传感器具有记忆和存储功能。为了满足不同的应用需求,生物传感器正朝着智能化方向发展。

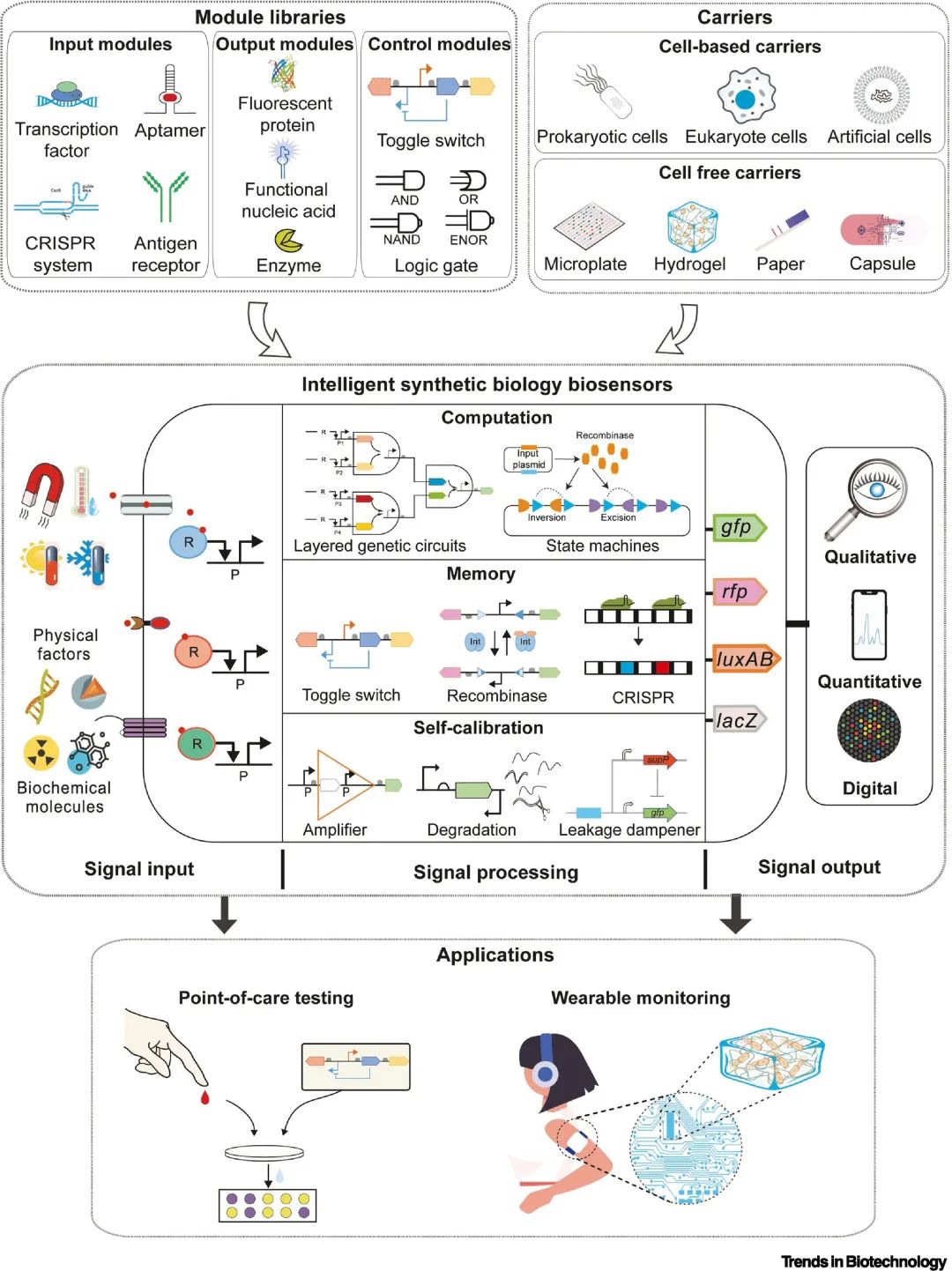

合成生物学通过引入标准化模块和巧妙的控制器,利用工程原理设计基因回路,以实现精确的信号处理。得益于模块化和可编程的特质,已开发的基于合成生物学的生物传感器在目标识别、信号处理和信号输出等方面优势明显。更重要的是,除了传统生物传感器的基本“输入-输出”的二进制布局外,基于合成生物学的智能生物传感器还拥有计算、存储和自校准的信号处理模块。例如,合成生物学中的逻辑门和状态机能够赋予生物传感器独特的生物计算功能;合成拨动开关或基因编辑技术能够赋予生物传感器记忆存储功能,可以记录和检索瞬态的信号;降解标签和信号反馈放大器具有自校准功能,从而能够提高生物传感器的检测动态范围和信噪比(图1)。

▲图1. 基于合成生物学的智能生物传感器概述。

▲图1. 基于合成生物学的智能生物传感器概述。模块化合成生物学

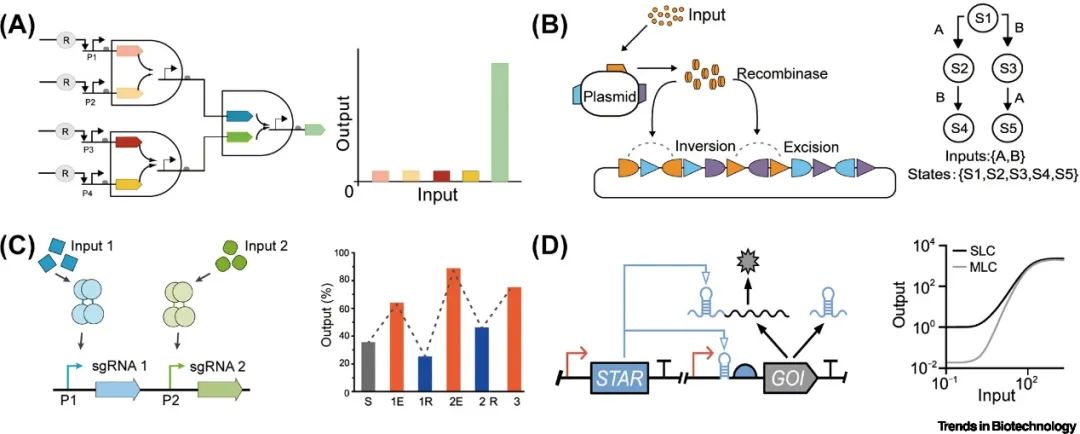

模块化合成生物学具有三大特点:定制化、标准化和即插即用。这是构建智能生物传感器的基础。不同模块可以定制组装,满足不同需求。标准化组件有利于最大限度地提高兼容性、互操作性、可重复性。在模块化合成生物学的帮助下,合成生物学具有精确的时空控制,高阶计算能力,自动调节反馈回路和记忆存储功能(图2)。

具有生物计算能力的智能生物传感器

实际检测的工作环境极为复杂,因此需要生物传感器具有处理复杂信号的能力。基于计算模块的多输入系统,如分层布尔逻辑门和状态机可以对多个信号进行同步分析。就像自动驾驶的汽车一样,智能生物传感器从周围环境中收集复杂的信息,并做出决策。使用不同的逻辑门(NOT、OR、AND、NOR等),生物传感器可作为模数转换器创建二进制输出,通过可编程的相互作用实现多重检测的生物计算。

具有信息存储功能的智能生物传感器

传统的生物传感器需要记录仪来进行长期和连续的监测。具有记忆模块的生物传感器可将信号记录到基因回路中。即使在刺激信号消失之后,仍然可以通过读取基因序列来获得过去的信号。最近,基于转录的拨动开关、DNA位点特异性重组和CRISPR/Cas系统来构建的智能生物传感器可用于存储细胞与周围环境长期相互作用的信息。然而,目前的智能生物传感器的信息存储的最大数据量只有200 MB,还远未达到其理论上限。

具有自动校准功能的智能生物传感器

传统的生物传感器的校准过程需要高成本的仪器。具有自动校准功能的智能生物传感器不需要外部仪器就可以降低系统噪声,并提高对外界干扰的鲁棒性。例如,前反馈回路可作为减少泄漏表达的控制模块。多级调节开关也可抑制噪声,并在“开”和“关”状态之间输出数字信号。此外,泄漏阻尼回路也被用于调谐输出信号来优化响应曲线,并以即插即用的方式执行自动校准功能。

▲图2 基于模块化合成生物学开发智能生物传感器的策略

▲图2 基于模块化合成生物学开发智能生物传感器的策略智能生物传感器的应用和发展

可定制的组装策略和标准化模块赋予智能生物传感器快速的“设计-构建-测试-学习”周期。同时,无需复杂外界设备的智能生物传感器可构建低成本的检测系统。具体而言,智能生物传感器可以与便携式设备集成从而实现即时检测,还能与可穿戴材料集成发挥长期监测的作用。

现有的智能生物传感器仍面临检测时间长、自动化程度低等挑战。解决这些挑战的一种有效方法是扩展具有更多功能的模块库。人工智能、云计算和基因组大数据的出现也将带来更多的改进机会。例如,已有研究表明将智能生物传感器与软体机器人集成可以在各种场景实现智能和自主的应用。智能生物传感器还可拓展用于对分子生物学的理解,并进一步探究生物体复杂的内部世界。

论文作者介绍

论文作者介绍西安交通大学仿生工程与生物力学研究所(Bioinspired Engineering & Biomechanics Center, BEBC)成立于2011年,是卢天健教授和徐峰教授围绕“科学研究-技术研发-工程应用-临床推广”的学术思想,以推进人类健康为目标组建的多学科交叉研究中心。成立以来,BEBC立足力学基础理论,交叉融合材料、化学、生物、医学等领域,按照“临床问题(BED)-实验室研究(BENCH)-临床应用(BED)”的研究思路,开展了从组织到细胞和分子尺度的跨尺度生物热-力-电耦合学等基础和应用研究,为阐明重大疾病的发病机理和临床诊疗提供有效的理论指导和技术方案。BEBC建立了兼具“功能、安全、开放、扩展”的多元化研究平台,取得了一系列原创性科研成果。至今,BEBC已承担科研项目190余项(其中国家自然科学基金60余项),总经费超过1亿元;出版专著4本、图书章节20余篇、受邀编辑国际特刊10本,在Nat Mater、Nat Chem、Nat Commun、Sci Adv、Matter、PNAS、Chem Rev、J Mech Phys Solids等国际知名期刊上发表SCI论文500余篇(封面论文60余篇,高被引论文20余篇);授权专利67项(其中转化19项);组织IUTAM(专题研讨会)等国内外学术会议20余次。研究成果先后获“国家自然科学奖”二等奖、“教育部科学技术奖”一等奖、“中华医学科技奖”一等奖、“江苏省力学学会科学技术奖”特等奖等。

徐峰

博士

徐峰,英国剑桥大学博士,哈佛医学院/麻省理工学院博士后、研究员。现任西安交通大学生命科学与技术学院教授、博导,生物医学信息工程教育部重点实验室主任。围绕生物多尺度多物理场的共性科学问题和技术挑战,按照“生物力学基础理论-生物技术研发-应用推广”的研究思路,系统开展了多尺度生物热-力-电耦合学的基础和应用研究,并将成果应用于药物筛选、疾病诊治和航天医学等生物医学领域。入选“全球前2%顶尖科学家榜单”(2020、2021)和“科睿唯安高被引科学家(交叉学科)”(2021、2022)。

李泽东

李泽东副教授

李泽东,西安交通大学生命科学与技术学院副教授、硕导。主要从事微流控生物分子诊断研究工作,已在Biosens Bioelectron, Trend in Biotech等国际知名期刊上发表SCI论文30余篇,其中封面/底文章4篇,ESI高被引论文1篇。

相关论文信息

相关研究发表在Cell Press细胞出版社旗下期刊Trends in Biotechnology,

▌论文标题:

Modularized synthetic biology enabled intelligent biosensors

▌论文网址:

https://www.cell.com/trends/biotech-nology/fulltext/S0167-7799(23)00086-0

▌DOI:

https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2023.03.005

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司