- +1

如何将感受存入诗的银行

原创 谭夏阳 读库

按:为什么阅读现代诗歌,会被比喻为“提领黄金”?当我们阅读现代诗歌时,究竟在读什么?那些难以名状的意象和情绪,是否真的能帮助我们了解与窥见自己的心意?在读库出品、杨照撰写的“诗的课堂”三部曲中,作家将诗歌比喻为“黄金账户”,为读者建立起一个“诗的感官银行”,希望大家可以没有任意限额地随意支取诗的黄金,填满自己的存折。

“在杨照设立的诗歌银行里,不光是诗人的存折,还有读者的存折,他们存取的每一笔阅读感受都珍贵如黄金。”本文作者谭夏阳,是一位诗人,也是一位读者,他将从“诗的课堂”出发,和我们一起找寻“诗的”存取密码。

▼

必须承认,现代诗教育是我们较为薄弱的一环。作为一个有着古老传统的诗歌国度,我们自小就在古典诗的熏陶之下长大,为加强传统教育,中小学教学大纲还有意识地向国学倾斜。另一方面,课堂里鲜有现代诗课程,就算有也较为零散,没能像古典诗那样形成系统,更别说形成一个现代诗的传统了。

然而,古诗距离现实毕竟太过遥远,远到无法直接面对(或处理)我们的日常,例如用它来写景、抒情,或者用来描述当下种种美好以及不美好的状况,似乎都不太接地气,就像今天我们依然用文言文来发信息、写公函一样,显得别扭而不称手,因为语境完全改变了。

当下尴尬的地方就在于,现实生活需要现代诗介入,但我们恰恰弱化了这一环的教育,导致我们对于现代诗的意韵、表达形式,甚至是审美观念都产生了很大的偏差。面对现代诗,我们普遍的反应就是“读不懂”“不知所云”。

后期的补课必不可少。国内各大出版社为现代诗的普及与推广出了不少力气,诗人个人选集、诗歌流派合集、西方诗歌译集、诗歌批评文集等不断涌现,特别是一些现代诗导读与赏析文本的推出,显得尤为重要。台湾评论家杨照先生的“诗的课堂”系列三部曲,正是这样一类助推现代诗普及的书籍。

该系列一套三册,包括《诗的》《诗人的黄金存折》《可知与不可知之间:读里尔克》,作者没有向读者灌输大堆难懂的理论,而是回到诗歌体验本身,通过自己的读诗经验以及自己从诗中得到的启悟和安慰,与读者一起探寻诗歌隐藏于人类内心或世界背后的那层神秘——读诗,其实也是更深层次地透视世界,更深刻地理解自己的过程。

或许从某些层面来看,诗不能言说(或者不能说透),但诗可读、可品、可感,还可以悟。外国读者读中国诗同样如此,在某个阶段需要寻求理论的阐述,但当他们学会了感受和领悟,他们就会要求理论走开。

杨照在书中建立了一个“诗的感官银行”,让读者没任何限额地随意支取,这是笔者对这套“诗的课堂”珍视的原因所在。在阅读过程中,我被书中那些微妙的例子所触动,并体察到作者的睿智与用心,产生了与作者心领神会的共鸣。

故此,我不想把这篇文章写成一篇理论式的评论,而希望在作者关于诗的感悟和观点的基础上做出互动与回应——也许某些诗句,就是瞬间迸发的火花:它盛放,它幻灭,它再次回到神秘的本原。

诗不是什么

诗是什么?杨照首先回答了“诗不是什么”这个问题:“诗不是知识,因为知识吸收进去了,你不会要一再回到提供知识的遗址上来,你已经把知识搬走了。”如此,诗是经验吗?也不是,“因为经验会在重复间变得不再稀奇,变得越来越没有吸引力”。

即是说,不需要知识、不需要事实,如果诗人捕捉到某种感官的投射,这种投射无论是猜测、怀疑还是震动,将它记录下来就形成了“诗”。这种感受不一定是美好的,但必定真实,诗记录下的也不是事物美丑本身,而是它们消逝而去的痕迹,这种痕迹就是诗意的留存。

很多时候,诗人必须表达对事物的不信任感,如果他接受了眼前事物的美好,那就舒舒服服坐下来享受算了,“不必写诗”。正如鲁迅谈到谢灵运时,说他写的诗不是真正的归隐诗一样——真正归隐的人,根本不会再去写诗。

许多读者对诗的误解之一就是认为“诗是对美好的记录”。生活中那些细小的美好、感动固然值得感怀,然而杨照说:

诗,顽固地坚持拒绝快乐与愉悦。

为何这样说呢?因为真正深刻的诗歌作品具有更大的格局和抱负,他举了几个例子来说明:

其一,诗揭示平庸日常经验表面下潜藏的惊人、慑人的实相细节。作者采用“在一段诗化的街道上散步”的情景来说明此问题。有了诗的视角,散步就不再是散步本身,在这个行走过程中,作者的感官与思考都被动员起来,在最熟悉的景物间,等待和期盼着被某些惊人与慑人的真相所袭击。此时作者与诗最为接近,他也由此成为一个超现实主义者。

其二,在壮丽、巨大的事物面前,诗保持必要的震栗与敬畏。早两天笔者看到一则新闻报道说,几乎所有宇航员在面对全景宇宙的视域下,尤其在回眸地球的景象时,心灵都会被彻底震慑,感觉地球上的国界与纷争变得毫无意义。另外,他们也变得悲观起来,感觉地球是如此渺小、孤独与无助,仿佛几个月之后生命就将烟消云散。老实说,这种感受并不美好,然有一种宿命论包含在内,让人相信这也是诗所要传达的内容之一。

其三,诗是对社会黑暗或人性阴暗一面的无限探寻。作者列举了“9·11”事件、电影《教父》、纪录片《当纳聚会》,还有艾略特的《荒原》来展现“诗在甜美中统一了残酷惊悚的巨大容量”,由此可见,记录“可怖之美就此诞生”也是诗歌的任务之一。

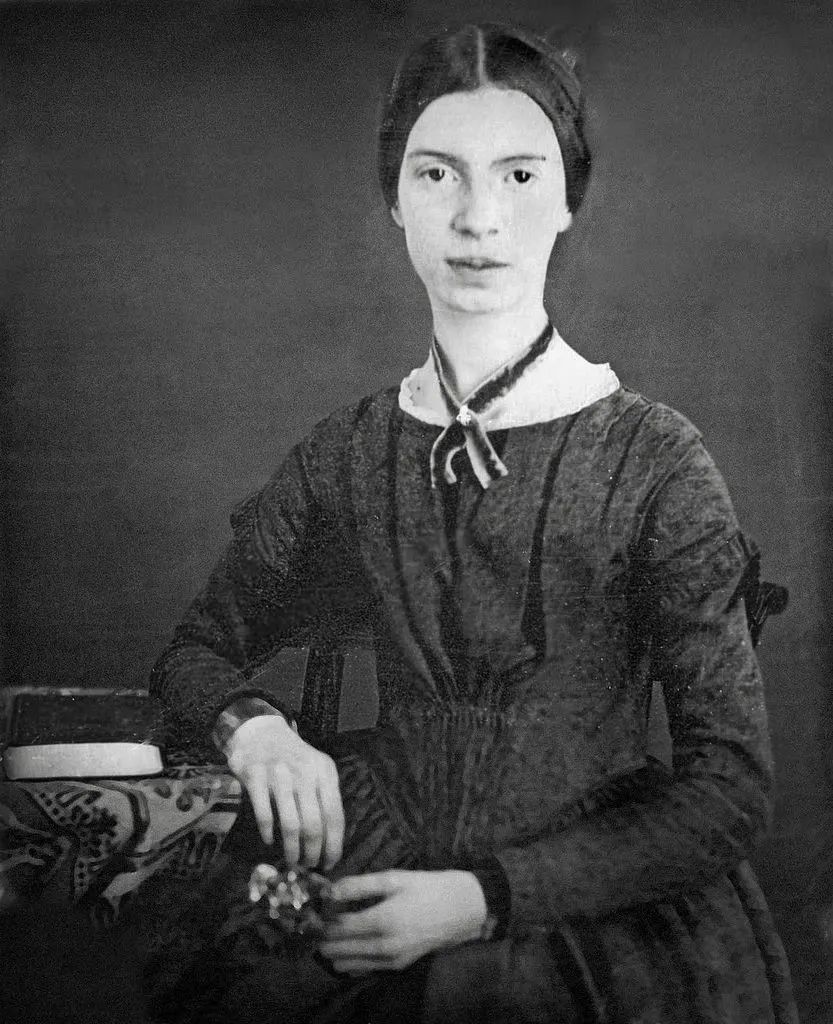

杨照指出,诗发挥的功能,不是道德教化,也不是对道德的败坏,而是试图看到别的视觉、别的方式无法触及的文明与理性的暗流。在杨照眼中,理性所追求的是非与清晰,也缠卷上了罪恶与邪恶。正如狄金森所体会到的:

如果读一本书而我感到全身上下冰冷,没有任何火光可以让我温暖,我知道那是诗;如果我明明白白感受到好像头顶被掀开了,我知道那就是诗。

狄金森,美国诗人,诗风凝练,死后被现代派诗人追认为先驱。图片来源于网络

诗是神秘的,它融入黑暗也探索黑暗,而它无法控制的、无法期待的不确定感,是对小确幸、小美好的一种否定与消解,“诗人以残虐的狂烈逼我们找到的,是我们自己的灵魂暗影”。因此,这样的诗变得更加深邃而迷人。

其四,“诗创造自己的时间观”。诗不会按照日常的秩序行走,它在寻找自己的、独特的秩序,并不断挑战我们日常使用的语言,以摆脱日常时间和词语对它的束缚,最终形成自己的时间观。

我们可以假定诗是一个特定的场域,在这个诗的空间里,它形成自己的、不同于日常的语言系统,也形成自己的时间观。如果要在这个时空中行走,必须获得一张全新的语言通行证。诗人通过自己的语言来创造一个我们看不到、听不见的世界,而要进入这个世界,就要求我们使用这种特定的“语言”。

前面我提到,诗是事物消逝的痕迹,不过,它又要求它的语言做到了无痕迹,最高境界是“浑然天成”,让读者感觉不到它是刻意写下来的,而是天然的、自然的流露。这两者在逻辑上并无冲突,因为诗在某种程度是一种艺术的表达,它当然有艺术上的要求。而努力写出了无痕迹之诗的诗人,无疑可归入伟大诗人的行列。

诗人的工作

杨照说,诗人是炼金术士。他的工作是在平庸、廉价、无聊的日常语言里,锻造出闪光的、充满睿智的诗句。这种诗句必然迥异于日常固化的说法,给读者带来新鲜的感官刺激。

但,诗人并不包括教师。叶芝曾指出银行员、教师和神职人员这三类人最不能明了诗是什么。教师无法理解诗,这要从诗的本质谈起。现代诗,基本上是暧昧的,犹豫不定的,从来没有标准答案。而教师的工作,必须提供清楚明白的答案,并向学生扮演称职、权威的诠释者的角色——我们对于世界的认识,多么依赖于教师的解释。

然而当教师遇到诗,他的角色就变得无比尴尬,由于诗的不确定性使他无从阐释,结结巴巴,甚至有时哑口无言。他的学生由于暂时没受到规则内化的束缚,出于直观的本能,理解起诗来反而畅通无阻。当然,如果教师在生活中换上另一重身份,他也是可以理解诗和写诗的,“艺术反对观点绝对化”。

诗人也不是革命家。尽管诗人和革命家都在寻找一份独特的激情,他们都带着火种孤独地前行,当然也有所区别,革命家的激情是外化的,诗人却向内里点燃自己的词语。

革命家和诗人都在挑战规则,在砸碎现实的同时革命家会提出重建新秩序的理想,而诗人并非如此,诗人在挑战规则时,却又在挑逗和利用既有规则,显得暧昧不清,若即若离。

进一步,诗人如果要写出好诗来,必须在现实中戴上一个面具,并懂得在现实与诗行中间自如地穿行。有时为了需要,甚至可以将自己真诚的声音隐藏起来,不必“诗如其人”。亦只有如此,诗人才能透过诗去重新构建一个全新的自我。在这个世界上,只有极少数人能够做到人诗合一,拜伦可能是其中之一。

杨照这一段看得相当透彻:

诗的写作目的,就是要超越作者,如果写不出超越自我肉体生命范限的作品,这样的人是不配做诗人的。既然诗人之所以为诗人,正是他扬弃了自己,扬弃了上帝创造、自然赋予的那个世俗自我。

正如艾略特,千方百计地摧毁自己的传记资料,就是同样的道理。

所以,诗人的特权是:诗人可以对不知道的事谈天说地,口若悬河;诗人甚至可以自己去创造一个无知的世界。诗人不关心现实,只耽于想象,并把想象制造出来。专注于这个诗歌的自我,并且努力把这个生命的想象制造出来,一个诗意的世界就会出现在我们面前。

与现代诗相遇

杨照先生年轻时是一位现代诗人,诗歌曾经一度渗透进他的生命,陪伴他走过骚动、不安的年代,所以他对现代诗“一直心存感激”。尽管现在不再写诗了,但他感念现代诗的精神“可以拯救少数无法理所当然地过‘正常’生活的人”,由此,他愿意做一个现代诗的领读者,将他对现代诗的理解与感悟传递给有需要的人。他的这个定位是务实而非功利的,值得我们向他学习和致敬。

在书中,杨照谈到自己与诗的关系,自己不是诗人却同样能拥有诗的感受。他说,读诗就是让自己在感动的句子前留下印记,以一种神秘的方式把它们据为己有。正因为不是诗人,你可以拥有更多更多不是自己写的,却与你如此密切呼应的诗。这应该也是一个读者的感受。诗人以其天生的敏感和对语言超凡的驾御能力,代替读者说出心中最重要也是最难言的事,而读者只需透过读自己无论如何写不出来的诗,就能真正了解和窥见自己的心意。“诗人的诗,比我自己的语言,更贴近我。”如此说来,做一个读诗的读者也是无比幸福的吧。

在“诗的课堂”这个系列里,杨照想成为一个领读的读者,让更多人与现代诗相遇。他把一些经典的现代诗比作被封存和遗忘的黄金账户,而他试图做的,就是“找出遗落在抽屉深处的存折,将一些黄金提领出来,将其从抽象无聊的‘数字’还原为阳光下闪烁耀眼的模样……无限量地填充每个人的人生钱包”。

《诗人的黄金存折》一书,是杨照对台湾五六十年代诗歌的一次回望与梳理,书中杨照分别对周梦蝶、洛夫、商禽、痖弦、余光中和杨牧六位代表性诗人,做了深入透彻的分析解读。上世纪五十至六十年代,台湾的诗歌创作迈上一个新高峰,在那个黄金十年里涌现出大批成就颇高的现代诗作品,各个诗人也几乎在同一时间抵达创作生命的巅峰期,为华语文学写下了浓墨重彩的一笔。

在杨照的引领之下,读者能一窥现代诗在台湾这个场域生根、发芽乃至开花、结果的全过程,当中的艰难与突变,抗争与周旋,令我们始料未及。

与内地对台湾诗歌的评论相比,杨照的优势在于他的在场感,他为我们还原了诗人创作的时代背景。虽然他是这几位台湾诗人的晚辈,但作为现代诗在台发展的亲历者与见证者,作者在跟踪和紧贴的阅读中目睹了他们一步步迈向艺术峰顶。

杨照理解他们的艰难与阵痛,理解他们在几乎窒息的环境里如何变换姿态继续呼吸和呼喊,甚至理解他们“为自己而写”的创作动机:他们运用诗人的“私人语言”,与自己对话,与外在世界对话,完全是出于自己“安慰”的需求。正如杨照所总结的:

这个世界,无论如何琐碎、无趣、危险、丑陋、扭曲,仍然是值得忍耐的,值得继续跟它周旋下去,仍然有机会找到一点安静、安稳。

现代诗在这里的共同作用,是说服诗人自己;而作为读者,在阅读他们诗歌的过程中,也就跟着被“安魂”了。可以说,在杨照设立的诗歌银行里,不光是诗人的存折,还有读者的存折,他们存取的每一笔阅读感受都珍贵如黄金。

如果说《诗人的黄金存折》为我们提供了一个在场的视角,这是自内而外的介入,那么在《可知与不可知之间:读里尔克》一书中,恰好使我们看到自外而内介入的发生。

而我更为感兴趣的一点是,作为接受外国文学传统影响的两条路径,一条在内地,一条在台湾,接纳相同的一个作品,比如里尔克的诗歌或陀思妥耶夫斯基的小说,两者在这个作品的消化、理解、吸收过程中会发生怎样的嬗变和异化,最终导致它的影响力或对它的评价大相径庭,这完全是有可能的。

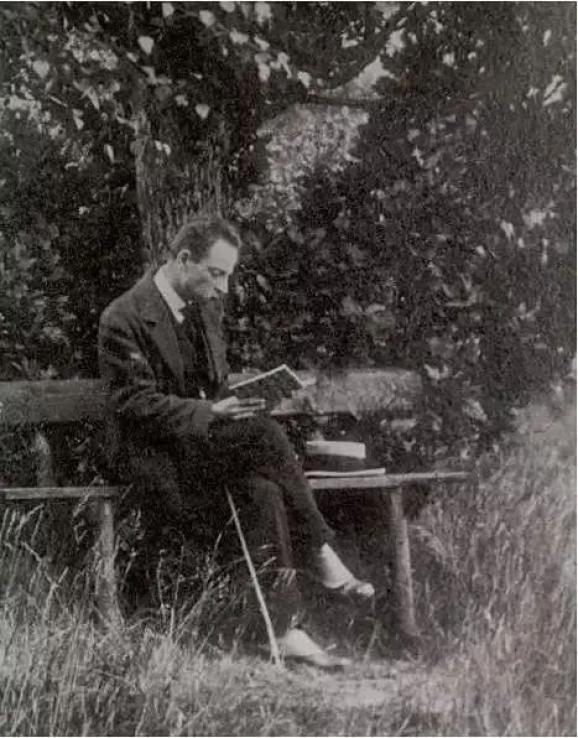

具体到里尔克,他的诗在中国内地有着巨大的影响力,直接或间接地影响了一代又一代诗人的创作,成为现代派中里程碑式的人物。内地诗坛对里尔克有一个评价共识,认为里尔克在诗作中展示的情感力量、音乐性旋律的美和雕塑式质感的美,是他对现代诗歌的突出贡献。

里尔克,奥地利诗人,著有《生活与诗歌》等。图片来源于网络

杨照为我们提供了另外一个解读样本,他让里尔克的诗作为解读的一个工具,借助它去理解生活中那些介于“可知与不可知之间”的部分,进而回头解决诗学的问题。

这种方法如同星空观测者利用星空本身做一个巨大的天文望远镜,来观测更深的星空一样,非常巧妙又相当实用。借助这种解读方法,里尔克的诗在纷杂的生活透镜下呈现出明晰的本质,并展露与生活对称的复杂性与广阔性,两者相互映照,相互缠绕,相互成为解开对方秘密的一个关键端口——也许这就是里尔克诗歌的解读密码。

从这个角度看,《可知与不可知之间:读里尔克》这本书不仅具有文化解读的标本意义,更为读者打开一个全新的视角去观察和比较现代诗,值得我们去读一读。

中国诗歌界当下存在着一个不良现象,绝大多数成名的诗人都不屑于做诗歌的普及工作,认为层次不高,拉低了自己的咖位;与此同时,又常常抱怨大众读者读不懂他们高深的大作。其实作为一个艺术门类,诗歌也是需要哺育的,更需要一个将读者引领进来的适当门槛。杨照先生虽非诗人,却做了诗人应该做的工作。假如抛开某些既定的成见,我们会发现,杨照的“诗的课堂”系列是如此出色,几乎掩盖了它作为诗歌普及读物的真相。

▲

本文作者:谭夏阳

读库作者,诗人,现居广州

题图选自《诗的一生:写给艾米莉·狄金森的十四行诗》

原标题:《如何将感受存入诗的银行》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司