- +1

越看越饿,“中国好书”得奖者王仁湘的这本书也太好吃了!

4月23日晚,中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘老师成为2022年度“中国好书”的得奖者。

2022年度“中国好书”颁奖现场

被称为“饮食考古科普第一人”的他,也是中国公共考古领军人物,曾作为栏目主讲人、特邀专家参与中央电视台的《百家讲坛》《开讲啦》《国家宝藏》等节目。在《开讲啦》中,王仁湘老师把饮食考古讲得妙趣横生、有滋有味,更被主持人撒贝宁称为走在“吃货”群体金字塔尖上的人。

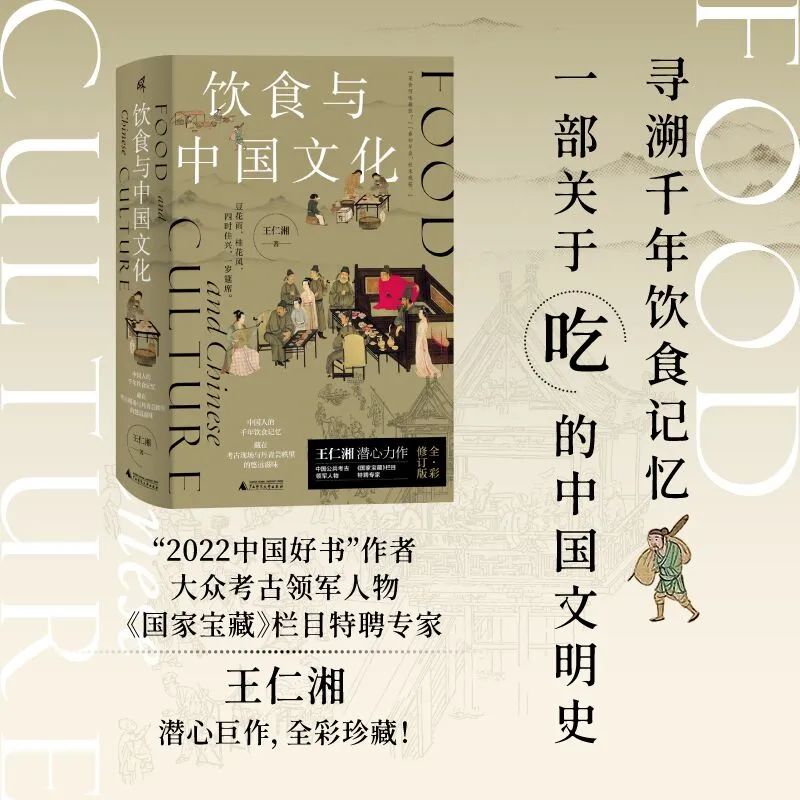

我社2022年再版的《饮食与中国文化》一书,就是王仁湘老师谈论“吃道”或者说饮食考古的集大成之作。

他以“吃”为切入点,通过一线考古现场的经验,以及引援大量的古画典籍,图文互证,具体地将古代时令风物、诸方佳馔、烹饪技法、节庆礼仪、茶酒雅事一一铺陈在读者面前。

悠悠千般滋味中,作者将中国人的饮食百态、生活风貌、风雅逸趣娓娓道来,中国人数千年来的生活智慧、人文情感、处事之道也蕴含其间。

搜罗四时风物、茶酒佳馔

再现古人滋味生活

本书旨在讲饮食文化,“好吃”自然是第一要务。毫无疑问,“吃”是中国文化最具生命力的一个主题,平常一日三餐的背后,是我们生活与生命的延伸,也是我们文化的传承和延续。

而对于吃,我们总是抱有无穷好奇心,古人怎么吃,吃什么?古代有哪些名厨、名菜?古人使用怎样的炊具?一些古装电视剧里的美食情节有历史依据吗?古人最初也是和今天的西方人一样用餐叉吃饭的,为什么最终选择了筷子?我们习以为常的饮食礼仪起源于何时?这些都可以在本书中找到答案。

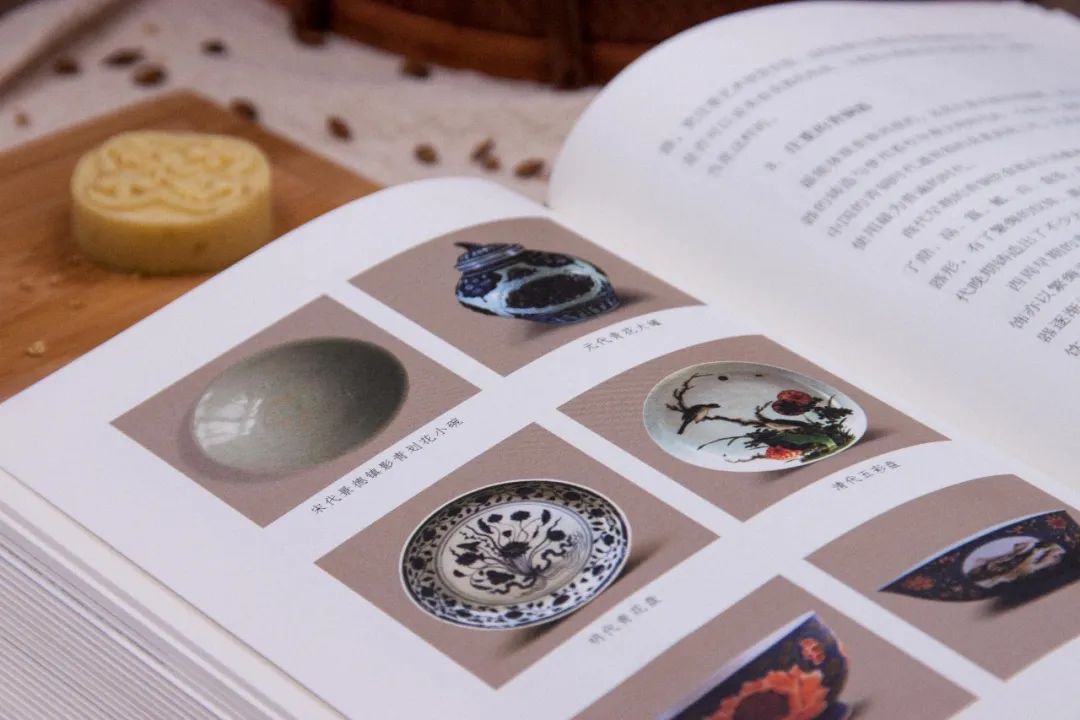

王老师以其考古学家的专业身份介入饮食的发展流变之中,遍寻丹青古籍、考古遗存,给我们带来了这本不一样的饮食文化佳作。他在书中记录食物达千种,或图示其形,或字释其味,甚至究其容器,解其命名,考其流变,述其雅事,生动还原历史细节,再现古人有滋有味的饮食生活图景。

在书中,我们可以深切感受到中国人对滋味的追求之源远流长,甚至我们可以骄傲地说,我们的饮食有过更迭和失传,但从未中断。时至今日,我们仍旧可以对古代饮食的滋味如同亲尝。

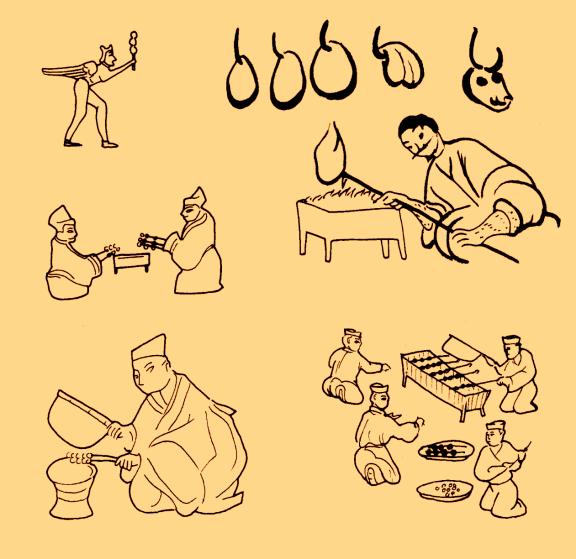

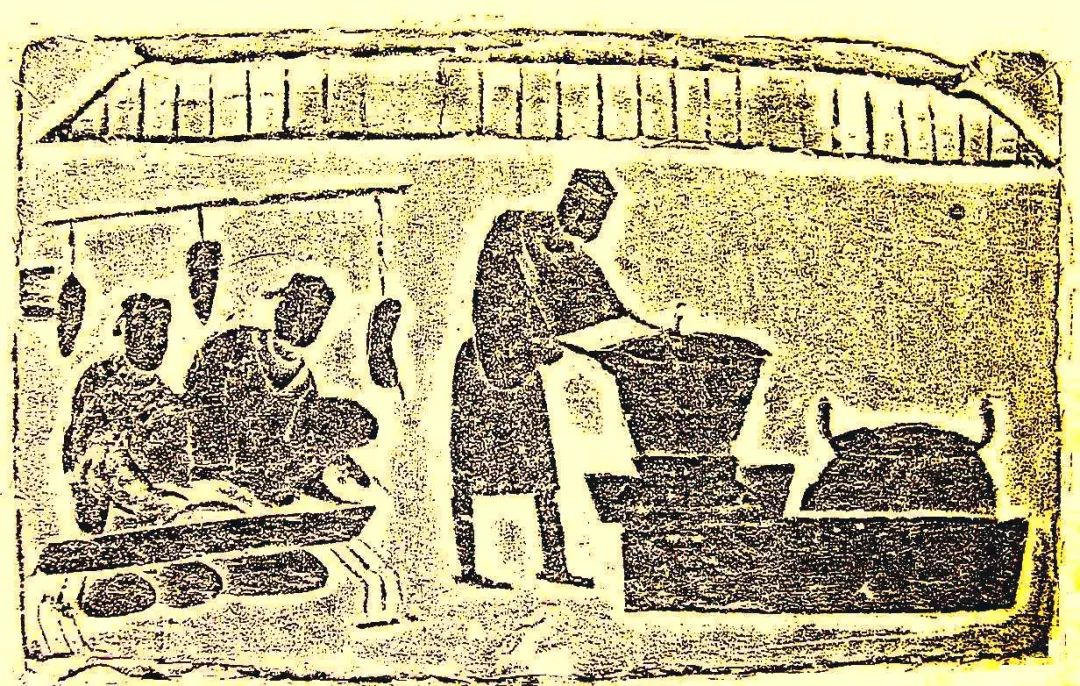

北京人用火图

近期“淄博烧烤”在网络上爆火,而烧烤这种烹饪方式甚至可以追溯到远古时期,流传过程中一直广受欢迎。

有了火以后,熟食的比重逐渐增加,火熟的方式也由简单向复杂演进,烹饪技艺逐渐发展和完善起来。最初的熟食,也就是最原始的烹饪方式,那是最简单不过的了。既无炉灶,也还不知锅碗为何物,陶器尚未发明,这时的烹饪方式主要还是烧烤,将食物在火中直接烤熟,这方法流传使用到现代,仍可制出美味佳肴。

《礼记·曲礼》中强调“毋嘬炙”,是说“大块的烤肉和烤肉串,不要一口吃下去,要细嚼。如狼吞虎咽,则仪态不佳”。从王仁湘老师搜集整理的汉代烤肉串图上,汉代肉串确实大块,炙烤的方式竟与近两千年后的今日差别不大。

汉画烤肉串图

古人对各种烹饪方式的使用可谓炉火纯青,创造出了丰富美食。王仁湘老师在书中转述了《齐民要术》中对烤乳猪的记载,这种烤乳猪竟然吃出了冰激凌的口感:

取尚在吃乳的小肥猪,宰杀煺毛洗净,在腹下开小口取出内脏,用茅塞满腹腔,并取柞木棍穿好,用慢火缓烤。一面烤一面转动猪体,使受热均匀,面面俱到。烤时还要反复涂上滤过的清酒,同时还要抹上鲜猪油或洁净麻油。这样烤出的乳猪色如琥珀,又如真金,吃到嘴里,立时融化,如冰雪一般,汁多肉润,风味独特。……在“炙法”部分谈到烤乳猪法,要求成品“色同琥珀,又类真金”,达到“入口则消,状若凌雪,含浆膏润,特异凡常”的效果。

成品成色要“色同琥珀,又类真金”,品尝后要“入口则消,状若凌雪”。隔着文字,就仿佛已经感受到烤肉的香味和软糯的口感了。

汉画庖厨图

说到好吃,我们一定想问,在古人看来,什么食物最好吃?王仁湘老师当然不会回避这个问题。

宋太宗问翰林学士承旨苏易简:“食物中最为珍美的,究竟是什么?”苏易简回答说:“食无定味,适口者珍。臣的体会是,齑汁最美。”

原来,对于苏易简来说,醉酒口渴难耐时喝的那一口齑汁,是最珍美的,“天上仙厨的鸾脯凤脂,也比不上那齑汁的滋味”。

齑汁不过是以清面菜汤渍菜叶制作而成,但有止醉渴的功效,让醉酒的苏易简觉得味美无比。所以,也许“特定时刻的那种至珍至味的感受”,才是最美的。

细谈饮食之道

尽展古代饮食风雅逸趣

2022年,电视剧《梦华录》成为爆款,励志、向上的主题之外,剧里的一道道美食,也成为众人追捧的热点。剧里人物孙三娘有一手好刀工,她能把豆腐切成菊花样式,只见刀具在她手中翩跹飞舞,方方正正的豆腐看起来无任何变化,但将豆腐往水中一放,摇晃几下,豆腐瞬间变成一朵充满生机、赏心悦目的菊花。

菊花豆腐

这是古人讲究风雅、刀工了得的一个好例子。庄子津津乐道的解牛庖丁,便是以纯熟刀法见长。古时讲究刀工,可由南宋人曾三异《同话录》记述的一次厨艺表演得到证实。

那次表演的地点是东岳泰山,有“一庖人,令一人袒背俯偻于地,以其背为刀几。取肉一斤许,运刀细缕之。撤肉而拭,兵背无丝毫之伤”。

但在《饮食与中国文化》这本书里,已经算是雕虫小技。中国古代文明源远流长,要说吃,古人可是玩出花了。

在文人雅士看来,吃本身就是一种艺术,他们已不再满足于口腹之欲,而开始思考怎么才能吃得更雅致、更有趣、更独特,并且在这方面“疯狂内卷”。

宋 佚名《夜宴图》

食物要讲究色香味俱全,名字要起得文雅,还得搭配上佳的容器,最好环境上再来点氛围感,最后大家再饮酒赋诗,比比谁的诗好。书里有个荷叶饮酒法让人印象深刻。

荷叶为杯,以筷子刺孔而饮,还不准洒漏,否则要挨罚,挨罚者当不在少数,皆大欢喜。以荷叶为杯的饮法最早出现在曹魏时代,以簪刺透叶柄,以荷柄为管吸饮,称为“碧筒杯”。苏东坡亦好此戏。

现在很多博物馆里的经典藏品碧筒杯,就是来源于这种饮法,可见当时有多流行。

明代犀角碧筒杯

而喝酒的氛围感,古人也拿捏得十足。春末荼蘼花开正盛时,主人在花下宴请宾客。主宾相约,花落入谁的杯子中,谁就要罚干,“微风过之,则满座无遗者”。花落纷纷扬扬,自然是无一人能免于罚酒,大家都尽兴而归,这酒宴就有了一个雅名,叫作“飞英会”。

明代万邦治《醉饮图》(局部)

古人喝茶,也要玩出诸多花样,比如什么茶配什么品质的杯盏、配什么水都有很多讲究,尤其高超的技艺,是有人冲茶时能在茶水表面幻化出图案、文字,甚至一首完整的诗。

能幻化出图案的茶百戏

多次再版,畅销海外,长盛不衰

20世纪90年代,《饮食与中国文化》在人民出版社首版,获得了很高的评价。后来又被日本和韩国的出版社引进,在国外也取得了不错的反响。

日版封面图

此次重版在人民出版社的基础上,新增300多张图片,全彩印刷,图片和文字相互呼应,相得益彰。此外,重新设计封面和内文版式,使之符合轻松、闲适的调性,让人一看就很有食欲。最后,增补了新的发现和研究成果,删除了部分陈旧内容,将一些古籍资料替换为更权威版本。

在各方的努力下,全面修订的新版《饮食与中国文化》在豆瓣获得了9.2的高分。

将考古和饮食文化结合起来,是王仁湘老师这么多年一直在做的事情。他希望能拉近考古与大众的距离,不要让大众对考古还停留在阴冷的古墓、枯燥的文物、灰头土脸的考古学家这些刻板印象中。

在本书重版前言中,王仁湘老师以“我与往古飘香的滋味不期而遇”来说明他介入饮食文化研究的来由。王老师的饮食考古研究开始于四十年前,也即本书写成之前,由器具到物产研究文化,研究礼俗与观念。

“我很认真地一边读书,一边写作,许多章节成稿于旅途中。吃着四方滋味,写着古今文章,陶醉了四年之久,交出了一部不算太大却耗去了许多精力的书稿。”正是这一部书稿,“伴着我寻味,提示我识味,让我体验到至味的感觉”。

有读者评论说,读这本书,感觉穿越了,真不为过。不管身处哪个时代,大家都可以跟王老师一起沿着历史长河,来一趟美食之旅,探索我们充满美食的中华大地,亲自感受源远流长的饮食文化。

《饮食与中国文化》

著者:王仁湘

出版社:广西师范大学出版社

出品方:新民说

出版时间:2022年10月

编辑丨任真(实习)

原标题:《越看越饿,“中国好书”得奖者王仁湘的这本书也太好吃了!》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司