- +1

成都杜甫草堂书院的新生

成都杜甫草堂书院的新生

公元759年,杜甫携家来蜀,在锦城西郊浣花溪畔营修茅屋一间,在这里居住了四年。写下二百四十余首诗词,为成都留下了宝贵的历史文化财富。为发扬杜甫诗歌文化和美化浣花溪区域环境,近些年来成都市对草堂博物馆及四周的浣花溪区域进行了改造和环境美化,草堂一带的浣花溪畔如今变化很大。

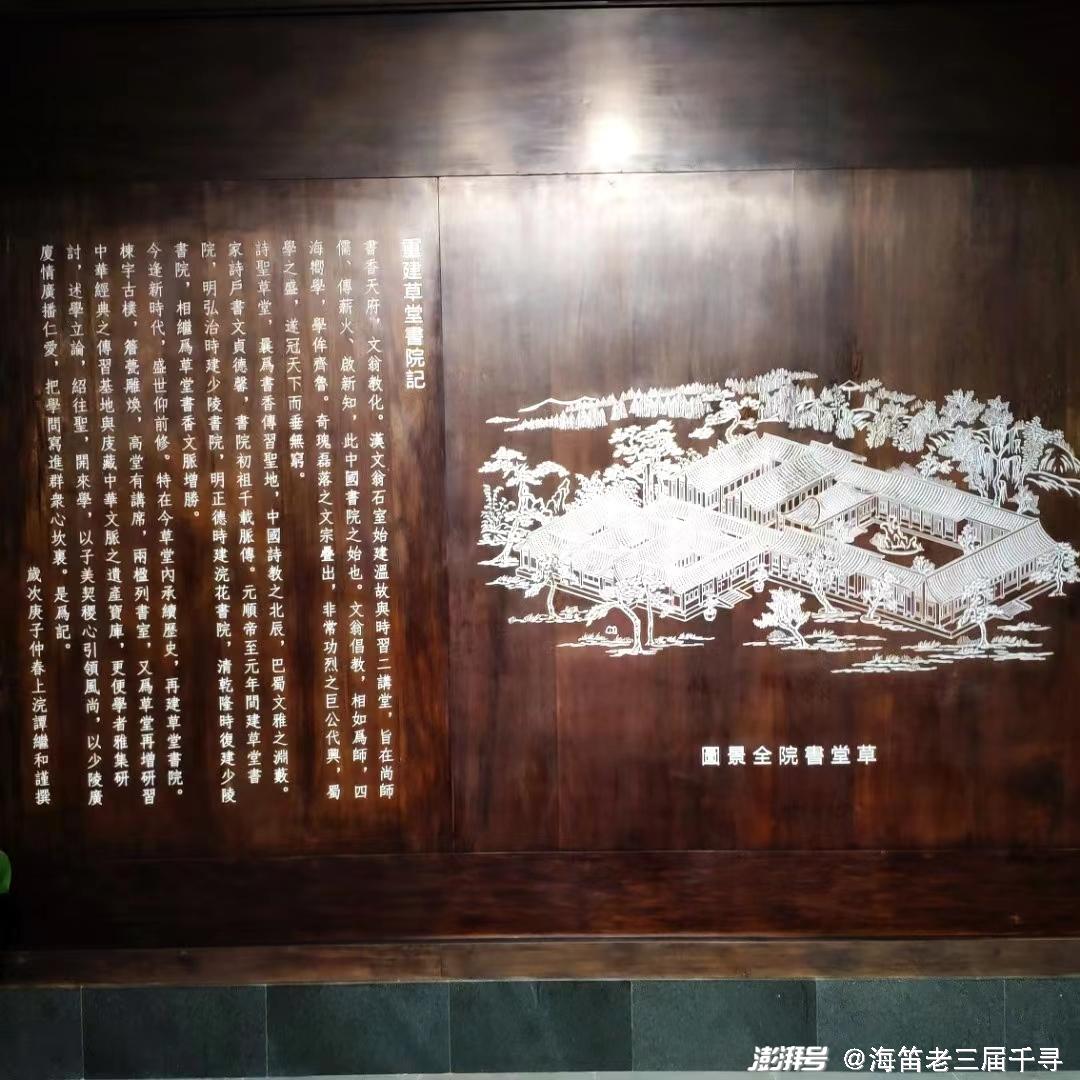

改造后杜甫草堂博物馆里的杜甫草堂书院令人瞩目,这座书院最早建于元代,元世主为了巩固国家安全而施行文教,诏令全国兴建书馆发展教育。元代正二年(公元1342年),蜀地官员纽怜重视汉文化,推崇杜甫,以“成都草堂”为“先儒过化之地”,便以私财建立书院一座,是为草堂书院。为了充实书院藏书,纽怜带人四处走访,“有刻则售,有本则书”,使得书院规模愈大,影响愈深。时人将其与文翁石室、扬雄墨池并称为成都三大书院。元代以后,草堂书院历经岁月洗礼,有过多次修葺与扩建,递修更名,到明正德时,命名为浣花书院,清乾隆换名少陵书院。民国以后,因兵燹战乱,草堂书院式微凋敝不存。

解放后,重建草堂书院是成都杜甫草堂博物馆多年的夙愿,这个夙愿在2017年启动,2021年4月28日,草堂书院历经四年建成。草堂书院带着文韵诗意回到了大众视野,正式开院。重建后的草堂书院占地三千余平米,格局由两重三进四合院的传统古建筑院落和一幢单体古建筑组成。书院建筑风貌以具有传统特色的古建筑为主,宏伟大气中,尽显古朴典雅。漫步书院,可见香樟银杏,古松古楠。还可品苍劲苍幽的川派盆景,或穿庭而过,或倚门回首,满眼皆是清静怡人的景色。草堂书院不单景美,书院的古匾楹联,无一不集书法大家之经典,无一不立书院立学之深意和浓厚的文化底蕴。这里的每一块砖,每一片瓦,每一本书都闪烁着自历史酝酿而出的人文精神。

从草堂书院序厅而进,读者就可领略祖国国学小讲堂的传统文化知识。再往里面走,就能看到还原我国教育学者、名人的旧貌书房,让人遐思名人的读书天地。在藏书丰富的书院图书馆内,读者可尽情翻阅享受阅读,体味“读书破万卷,下笔如有神”的神韵。书院里的学术报告厅非常现代化,设备先进,读者能在这里轻松参与各种大型讲座交流。教育传统与园林美学在草堂书院相融相合,让人们在满是诗意的书香环境里感受学习的乐趣,传承发扬优秀的传统祖国文化。

杜甫草堂书院建得大气而富有特色,古色古香中透出现代气息,电脑的管理和读者翻阅的方便,阅读的环境舒适真让人赏心悦目。书库里有上万册的文史书籍,有一些珍贵古籍藏书,以及齐全的杜甫各类版本的专类图书让人目不暇给。杜甫草堂博物馆是成都传承传统文化的重要阵地,草堂书院的重建,为杜甫草堂博物馆建设锦上添花,是杜甫草堂博物馆新增的一张极具传统文化魅力的名片。这里是成都一个全新的城市阅读美空间。

昔日荒郊野外的浣花溪,不但已是广厦千万间,还有这么美的读书之地,杜甫应该感到欣慰了。这让人想起杜甫在成都时想见李白时写下:《不见》的那首诗来,

不见李生久,徉狂真可哀。

世人皆欲杀,吾意独怜才。

敏捷诗千首,飘零酒一杯。

匡山读书处,头白好归来。

“匡山读书处,头白好归来。”“匡山”:指绵州彰明(今四川北部江油大匡山)。李白少时读书于大匡山,那时杜甫客居成都,因而希望李白能回归蜀中,与之相见。颈联两句诗是对李白一生的绝妙概括,勾勒出一个诗酒飘零的浪漫诗人的形象。杜甫想象李白在漂泊中以酒相伴,酒或许能浇其块垒,慰其忧愁。但更深一层地抒发了怀念挚友的绵绵情思,深情的怀念最后化为热切的呼唤。杜甫为李白的命运担忧,希望他叶落归根,终老故里,声声呼唤表达了对老友的深长情意。如今站在草堂书院边,目睹书院的再建,书院读书处,诗人可归来,心中生出无限的缅怀。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司