- +1

井上豪:法国藏克孜尔石窟壁画断片的原位置及其意义

西域的古代遗迹自二十世纪初开始陆续得以发现,但都是国外所派遣探险队的成果,他们有各种发现,同时将大量的收集带回其国。巴黎吉美美术馆藏有大量的西域壁画,主要为法国探险队带回其国,也有当年德国队收集后又流出的壁画部分,“澎湃新闻·古代艺术”约请日本知名壁画学者井上豪就吉美美术馆所藏壁画断片进行了探讨分析,这些壁画为当年德国队之收集,系从新疆克孜尔石窟切下的一部分。

本文重新确定流出壁画中原位置未定的一处,并尝试探讨壁画整体的图像意义。这幅壁画断片是第224 窟壁画《频婆娑罗王的皈依》的一部分,断片包含的图像,展示出随侍国王的老幼侍从以及该故事所说的礼佛举止。

序

巴黎吉美美术馆藏有大量的西域壁画。西域指现在中国的新疆维吾尔自治区一带,这个区域自古就作为丝绸之路主线而繁兴,曾孕育出灿烂的佛教文化。西域的古代遗迹自二十世纪初开始陆续得以发现,但都是国外所派遣探险队的成果,他们有各种发现,同时将大量的收集带回了本国。吉美美术馆所藏的壁画也是这些收集之一。其探险队由法国派遣,留下敦煌文书的收集等多种成果,但此处谈论的壁画并不属于法国队,而是德国队的收集。这些壁画主要在第一次世界大战前后流向市场,还包括探险队长勒柯克(Albert von Le Coq)1寄赠法国研究者的壁画。德国队从1903年至1912年四次活动于新疆,他们以吐鲁番和库车的石窟寺院为中心展开调查,将大量壁画切下带走。然而,德国队回国不久第一次世界大战爆发,战败国德国陷入极度疲敝中,继续研究甚为困难。他们不得已卖掉部分壁画断片来充当经费,并作为礼物向海外协助研究的人员赠送壁画断片2。这些壁画并未记载于德国队的收集目录中,因此现在仍难明其全貌。吉美美术馆的馆藏,正是这些流出壁画的一部分,同样的壁画断片在美国、日本等世界各地都有收藏。

本文讨论的吉美美术馆所藏壁画断片,就是从库车及克孜尔石窟切下的一部分。克孜尔石窟总窟数超过三百,是中亚最大的石窟寺院,窟内庞大的壁画是见证佛教美术东渐的珍贵资料,备受瞩目。克孜尔石窟成了德国最重要的调查对象,报告书里也特别有篇幅加以论述。

关于克孜尔石窟的流出壁画,熊谷宣夫、上野アキ等学者曾做过调查,从日本的个人藏品到美国美术馆等各地的藏品大约有二十余处,认为它们是从克孜尔第224窟上切下,并查明了原位置的壁画3。此后,据说当地的龟兹石窟所转而将调查推进,重新确定了各国藏品的原位置。

本文重新确定流出壁画中原位置未定的一处,并尝试探讨壁画整体的图像意义。根据拙见,这个断片是将壁画中比较重要的部分切下取走的。如果补上这一部分,有可能对壁画的图像做出更深入的解释。以下讨论吉美美术馆壁画断片的原位置与图像的意义。

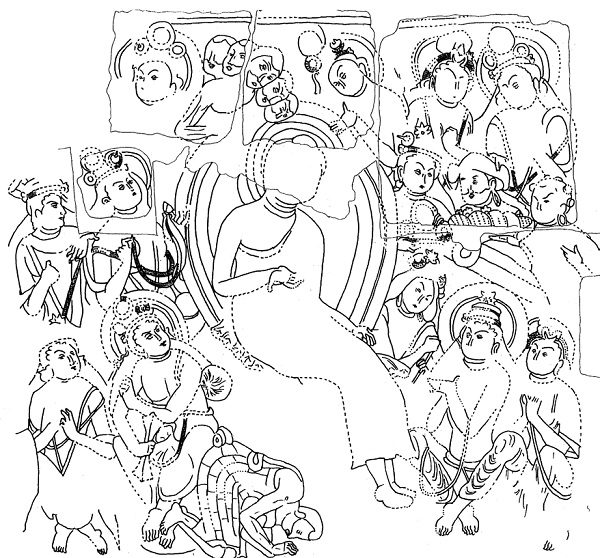

人物配置分为上下两段,上段并列两人,下段并列三人。上段的两人都是光头天仙,从头饰及服饰来看,可知对面的左侧为女仙,右侧为男仙。下段左起,首先是皮肤白皙、贵族风格的年轻人,胸前有大块剥落,左胸边缘可见手指,当可窥知本来此处持有某物。从手边到喉咙处呈圆弧状,残留着部分绿色,可认为是所持物品的一部分。第二个是手捧供物的黑须人,绿色覆盖物很显眼,加上浓髯、额头上所绘的皱纹,可见是年长的人物。第三人只在画面右下角残存着头部,肤色暗灰,眉头紧皱,画中是幅凶相,可以确认他戴着硕大的耳环。头发破损难辨,暗褐色的发髻中并列着青白相间的小圆突起物。前述带须的人物,都可说风貌古怪独特。画面左端的年轻贵族头后不远,可以看到其他人物肘与胸的一部分,可知此处本来另有一人。另一方面,壁画断片上部可见青色带状线条。这是画面界线的一部分,显示出断片位于画面上端。另外,从前述带须人物所捧供物的方向来看,断片对面左侧绘有佛陀。

以上是对壁画断片内容的观察。可以看出,这个断片是从佛说法图上取下了供养天人以及听众的一部分,由此推测它本来位于壁画画面右半部分的上端。人物像下段的听众饶有趣味,具有独特风貌的两个人物尤其引人关注。这个壁画断片,本来是哪个壁画的一部分?接下来就想讨论壁画断片具体的原位置。

克孜尔石窟现存的壁画中,与这个断片样式相似的不乏其例。而且,壁画被切下取走的石窟也为数甚多。于是将断片的形状与人物配置等先前指出的种种特征置于脑海,搜索候选对象,根据墙壁上残留的切除痕迹观察石窟的墙壁,浮现出的最适对象就是克孜尔第224 窟的右壁上段, 从入口数第三个说法图。

第224 窟在克孜尔石窟中也具有代表性。德国队的报告书也花了较多的篇幅加以解说。石窟位于所谓“后山区”的最深处,即德国队称的第三区,在佛像礼拜窟中也是非常大型的石窟。石窟的形式是以甬道连接前室和主室,主室正壁中央设有佛龛安置本尊,从正壁左右两侧开始围绕本尊背后设有隧道式的回廊(图2)。这种形式从克孜尔石窟到库车地区的石窟都很多见,总之似乎是西域石窟的主流形式。窟内各部分的壁画主题也几乎是诸窟共通的,配置为:主室侧壁是取材于佛传的说法图,天井是本生图或因缘图,后廊是涅槃图或分舍利图。壁画的样式也与先前的断片共通,是克孜尔最盛期的产物,以多用青绿的鲜艳色彩和规整的构图为特征。德国队从这个石窟切取了非常多的壁画,因此目前石窟壁上仍有较大的缺损。失去壁画的空白部分,至今仍清晰地保留着切取时的刀痕。这些刀痕也就呈现出所切取断片的形状。

仔细观察窟内的刀痕,可以发现主室右壁的一个残留正与先前吉美美术馆的壁画断片形状大体相同。右壁整体分为上下两段、左右四列,描绘出八幅佛说法图,相应部分是主室右壁上段、入口数第三幅说法图。用电脑将两者实际拼合起来就是图3。断片左侧上下角似有少许破损,但可以认为整体的形状与刀痕非常一致。窟内不允许测量,因此得不出准确的数值,但两者的尺寸几乎相同,描绘的人像大小也一致,另外上端的画框等位置也非常相符。画面内的位置如先前的推定所说,正处在说法图的右上部。更进一步,几乎决定性的是两者表面的伤痕也连成一体。(图3 )接近中央,佛的光环右端有类似棍棒的划痕,仔细查看划痕,它延伸到右上端人像的右颚部分, 即至拼合而成的壁画断片的左下部分为止连成一线(图4)。划痕如此吻合,如果二者原来不是一体的壁面就不可能出现,可以说这是断片本来就在这部分的确凿证据。

从以上几点来看,笔者想得出这样的结论:壁画断片是从克孜尔第224 窟右壁的第三主题上切取的。

中间的佛脸朝向右下角的男女供养者,这些供养者伴有光环,由此可知是故事的主人公。供养者头顶有侧立的蓬头人撑起的伞盖,可以认为这些供养者是国王夫妇。上方是吉美美术馆馆藏断片中包含的各种人物,左端连接的两个断片是美国史密森尼博物院(Smithsonian institute) 的藏品,天仙位于佛的头顶附近,面对下方,可以确定吉美美术馆断片的左端部分所包含的肘与胸属于这位天仙。天仙的左侧有个五头怪人。他的左边是天仙,再左边应该还有一个天仙,但从此处切掉的断片还没有找到。下方佛的背后分两段绘有四人。右侧面对上端的头部为匈牙利的费伦茨·霍普东亚艺术博物馆(Hopp Ferenc Art Museum of the Far East)所藏,这个断片尺寸相合,但边缘有破损,还不能确定,从事原位置推定工作的上野氏也未下断言。下端左侧坐着执金刚神,屈身仰望佛。右手握金刚杵,左手应该持拂尘柄,但背后连接拂尘与左手的线条却难以分辨。佛座的左手前有身着粪扫衣的蓄须老僧,双手合拢跪坐客叩头,这也是本壁画的显著特征之一。

另外,关于这幅壁画,格伦威德尔(Albert Grünwedel)撰写的第三次德国队报告书中也有述及,此处想引用相关的部分。报告书用a、b、c 记号表示画面的构成,如下图所示,并做了如下的解说。 4

a 是佛陀,面向左,倚靠而坐,b、c 是白色的天神和女天神(双手合十),坐姿;d为一青年,面向b、c, 手持华盖, e 为一青年,手执一顶王冠;f 为老男仆,手捧一盘子各各样的供品;,器物内盛有各种供物。g 为戴帽子的侍者,帽子上有微小的突起物。h、k 是二女神;i 为天神;l 为身穿百衲衣的婆罗门,向佛陀深深鞠躬;m为寂静相的金刚,白色;n 为黑色坐姿天神;o、p 为二青年,束发冠珠,q 为五头的(!)婆罗门,r、s 为女神。天仙、贵族等不加区分,统称为“神”,天仙中也可见男女混杂,虽有此等不正确的地方,但可以认为其记述大体与先前的复原图一致。双手合拢作礼的老僧与五头怪人都被视为婆罗门,我们可由此窥见这种独特的解释。另外,位于吉美美术馆断片左侧的贵族被称为“一青年,手执一顶王冠”,这一点也颇有意味,后文再谈。 5

总之,这幅壁画被认定为国王的礼佛场景,同时听众以作为国王眷属的贵族为主。另外,怪人与跪拜的老僧这些独特的成分,也在显示这幅礼佛图是经典中的特定场景。

同样的说法图从克孜尔石窟到库木土拉石窟等其他的石窟都有很多,第四次德国队报告书的撰写者之一瓦尔特施密特(Waldschmidt)将它们认定为佛传故事《频婆娑罗王的皈依》。这个故事的情节收录在《根本说一切有部毘奈耶破僧事》、《佛本行集经》等多种经典中,图像描绘了摩揭陀国国王频婆娑罗与释迦会面的场景,前者是僧团皈依佛法后的庇护者。频婆娑罗王拜谒释迦时,得知声名卓著的婆罗门僧迦叶加入了这个僧团,不明白释迦与迦叶谁是师傅。释迦察知后, 命迦叶在国王前展示飞行、分身、发火等神通,然后让他跪拜以显示师徒关系。也就是说,壁画中面对佛的贵族是频婆娑罗王,释迦上方所绘的五头人并非婆罗门,而是迦叶演示发火、飞行、分身时的姿态,在同一幅图上描绘出他俯伏于佛前等不同时刻的姿态。迦叶独特的举动非常典型, 很容易分辨,将这幅图画视为《频婆娑罗王的皈依》应该不会错。 6

壁画的全像与画的主题已经很明显,接下来想重新讨论吉美美术馆的断片。这个断片包含五个人物,其中尤其引人注目的是手持供物的带须人与头部有突起物的人。听众大多被描绘为贵族姿态,其中这两个人可说是非常独特的存在。

这样的人物实际上在克孜尔壁画的佛传图中经常见到,尤其多在国王与贵族的礼佛场景中登场。从结论来看,他们是侍奉于国王左右的一对老幼侍从7 。其中最容易分辨的是(图6), 它是从第114 窟石壁的第三幅说法图上切去的断片,对面右侧是带着头巾的年长人物、左侧描绘的是头部有串状突起的人物。显而易见,这二者与吉美美术馆的壁画断片,即第224 窟《频婆娑罗王的皈依》中描绘的特殊人物具有同样的特征。如此,从右侧的年长人物开始,观察一下这个类型,分析这些侍从的人物像。

这个人物面部整体涂成灰黑色,虽然没有绘出胡须,但面颊与口角刻有皱纹,可以看出是年长的人物。头部的头巾为白色,用赤褐色线条画出布的褶皱,头部侧面有扣子,总之大概是头巾类的物件。笔者想关注的是,这里的头巾与第224 窟中人物的覆盖物所绘的轮廓相同。第224 窟可以看到绿色宽大的帽状物,它涂了厚厚的颜料,看不出布的褶皱,但还是能理解为戴着turban 状的头巾。瓦尔特施密特在报告书的解说中将第114 窟的这类人物称为“贵族”,并把左侧的人物视为这类侍从8。然而,详细观察这个例子,便会注意到这个戴头巾的人物毋宁说被描绘为国王的侍从。(图7 )是第八窟的壁画,这部分被切去现已不存,只留下模糊的照片9。可以确定戴巾蓄须的人物站在国王旁边,是撑伞的姿态。(图8) 是德国队报告书中记载的图像。皮肤黝黑、蓄有浓密黑髯,接近第224 窟的人物。(图9) 在第161 窟的说法图《Muktikā 王女的前世》中登场, 由于图像剥落难以分辨,但可以确认白色的头巾和浓密的胡须,且同样撑着伞。因此,留胡须、戴头巾的人物明显可以视作侍从中的一员,也有多处描绘成为国王撑伞的人。另外,这个人物皮肤色彩一般是灰黑、赤褐、黑等深色,总之意指黑色人种。可以认为他是异族之类的特殊种族。或许还是奴隶身份。

接下来准备讨论头部有突起物的人物。这个人物在第224 窟中被描绘成皮肤灰黑、眉头紧皱的凶相,而且戴着硕大的耳环,头部有几个涂成黑白两色的圆形突起物。第114 窟的例子中头部的突起是赤褐色串状,眉头深锁的表情,硕大的耳环,鬓发上剃过的形状等都与第224 窟一致。此处鬓发中绘有网状线条,也很有可能覆盖着某种网状物。格伦威德尔认为头部是“突起的帽子”, 瓦尔特施密特认为“剃掉头发,留有几个发梢,戴着网形帽,缝隙中或许露出数绺”10。鬓发的发际线确实与比丘相同,看起来像是剃过的。如此说来后者的说法更有说服力,只是将头部的微小突起描绘成串状的例子非常罕见,除第114 窟以外,绝大多数都画成圆形突起。尤其值得关注的是第8 窟的例子(图10)。这里把头部的突起描绘成白色的球形,与鬓发的接续处细细缠绕, 呈短小的茎状。总之,这是结成小圆形发髻,用布等包裹,底部细细缠缚。结成同样发髻的例子可举出五髻健达婆的图像(图11)。五髻健达婆是乐神,顾名思义头部结成五个发髻。第8 窟的样例也同样结髻。同时,(图11) 的发髻底部细细缠缚,卷成黑色的璎珞,与第224 窟的样例配色相同。也就是说第224 窟的情况,同样可以解释成小髻用白布包裹,以黑色缎带卷起的状态。就是说可以得出结论:作为这个人物特征的头部“微小突起”,是结成的小发髻。另外,瓦尔特施密特认为多数的样例中突起都绘成五个,这一点或许会让人想起刚才说的五髻健达婆。日本的佛像中,像五髻文殊像及不动明王的眷属制多迦童子等也多结成五髻,《长阿含经》卷五有“大梵王即化为童子,头五角”的记述11,梵天的童子化身头上也结成五髻。也就是说,头部结很多发髻是童子的发型。而且,这个人物与其他人物相比,一般被描绘得躯体矮小,如果理解成童子也就符合情理了。把这个人物看作侍候国王左右的童子侍从,或许是比较妥当的。他们也多被画成持扇或持刀状,还有些时候跪在国王前做出弄臣的举动。类似日本的“小姓”或者“稚儿”之类。

然而,第224 窟壁画《频婆娑罗王的皈依》中,绘有与他们都不同的一个持伞人物。这也可看作国王侍从中的一人,笔者想讨论一下这个人物。此人与通常的贵族不同,蓬发垂肩,头顶饰有花与璎珞。一见似乎是女性,但将其描绘为婆罗门。典型的就是阿阇世王旁边一人,即行雨大臣。根据《根本说一切有部毘奈耶杂事》,行雨大臣是聪明的婆罗门,他在释尊涅槃时,为将此事禀告国王,画了一张释迦生涯的图给国王。为了国王不受到惊吓,让他在浓郁的香水沐浴中看12。此景克孜尔石窟的壁画也常加描绘13。图中行雨大臣蓬发 垂肩,头顶饰有花与璎珞(图12 ),与第224 窟《频婆娑罗王的皈依》中描绘的持伞人物有共通之处。此人是侍立于国王侧近的婆罗门,他也是侍从中的一人。

谈论到壁画中描绘的特异人像,这些人的姿态都是侍候国王与贵族的侍从。他们虽然是侧近的侍从,但与普通的贵族身分不同,乃是以童子或祭司之类特殊身分侍候国王的,即超越于宫廷的身份等级,可以说是私人性的侍从。这些人物像意味深远,可以从中窥见古代宫廷文化之一端。

国王侧近会有宠臣、王子等各种各样的人物,因此描绘贵族的姿态本身没什么问题,有问题的毋宁说是手持宝冠的意义。第224 窟的国王,细看之下并未佩戴宝冠,只能看到头上以璎珞装饰的发髻和花饰。也就是说,前述贵族所持的只可能是国王的宝冠,国王自己脱冠命侍从秉持。如前所述,持伞秉扇乃是侍从的重要职责,宝冠和伞、扇一样,肯定也是象征国王权威的小道具。然而,所谓宝冠只有国王佩戴在身上才能成为权威的象征,让侍从秉持时与伞、扇的意义完全不同,此时肯定发生了某种特殊的事件。

做出同样描绘的例子可见于第188 窟(图14)。右半边大片被切去,因此主题不明,但坐在床座上的夫妇头顶有童子撑开的伞,可以说这也是国王礼佛图的一种。夫妇背后有戴着头巾的蓄须侍从,能够确认其右手持冠、左手持剑。国王以璎珞束起的发髻前戴有三角形的朴素头巾, 果然未戴宝冠。也即是说,这里的国王也是脱冠命侍从秉持。此处不单是冠,连佩剑都让侍从秉持,恐怕是因为国王即将礼佛,暂时把冠、剑除下,命侍从手持。

这与各种经典中的记述相呼应,比如《根本说一切有部毘奈耶破僧事》中的“除五胜物,所谓伞盖头冠宝剑宝扇宝履”14,《杂阿含经》卷1074 中的“除去五饰,脱冠却盖,除扇去剑刀, 脱革屣,到于佛前。整衣服,偏露右肩,为佛作礼,右绕三匝,自称姓名”15,《频婆娑罗王经》中的“尔时大王到佛会已,除去王者自在之相”16。各处说的都是频婆娑罗王谒见释迦时行止的一部分,国王将“五胜物”或“五饰”即伞盖、头冠、宝剑、宝扇、宝履等国王身边的庄严之物除下。经典中把这五种物称为“王者自在之相”,即是说国王作为世俗的统治者,在佛前不得不舍弃权威、谦虚听法,国王在礼佛之际必须遵行这个“除五胜物”的做法。画中的国王头上张着伞盖,这并不一定忠实于经典,但将身上佩戴的威仪器具除下、命侍从手持的举动却无疑是“除五胜物”的象征性体现。

(图15) 是第181 窟壁画的说法图《频婆娑罗王的皈依》。与第224 窟的样例相同,描绘迦叶的神迹与跪拜,一见便知两者是同一主题。佛前合掌的国王绘成了戴冠的样子,但上方分别绘有手持宝冠和手持佩剑的侍女。让侍从秉持宝冠与宝剑,这种描写与第188 窟的做法相同,也与描绘《频婆娑罗王的皈依》同一主题的第224 窟类似,毫无疑问,这是该故事中所说“除五胜物”的象征性表现。这种做法与该故事中原有的“迦叶的神迹”并列,成为重要的场景之一。持冠的侍从,可说是壁画中的关键要素。

其中戴着头巾的老年侍从和结成五髻的凶相童子,似乎格外引起德国队研究者们的关注,报告书中特意附图记述,除此之外还明显地觊觎这类图像,将第114 窟与第8 窟等的壁画切去。恐怕第224 窟的断片也是因为同一意图而被切掉的。图像尚未破解,贵重的资料却横遭散逸,对他们来说实为憾事。

另外,图中贵族所持之物是头冠,可以看出这是该故事中国王脱下宝冠交给侍从的特写。这种“除五胜物”的做法在壁画中多有省略,现存《频婆娑罗王的皈依》样例中,侍从持冠的描写仅见于第181 窟一处。然而,如前所述,第181 窟的例子把尊贵的国王描绘成戴冠的姿态,仅此一例难以索解。另一方面,第224 窟同样的图中,国王虽然脱去了头冠,但持冠的侍从已被切去,下落不明。根据对壁画缺损之处的修补,正面描写这一举止的图像作为新的资料,得以复原。

这个故事是释迦生涯中的一个场面,但很多经典取材于“婆罗门尊者大迦叶与国王频婆娑罗各自在释迦面前否定自己的权威”这一内容。也就是说,讲述面对释迦(即佛法)时的谦虚成了故事的主题。“除五胜物”本来是重要的主题,壁画是否描绘这一点,也反映出所依据的经典等背景思想的状况。它可以说是考察西域古代佛教文化的重要资料之一。

虽然脱离了原壁画,不过是断片化的一部分,却具有格外重要的价值。

注释:

1 勒柯克是第二次探险队与第四次探险队的队长。第一次与第三次探险队由阿尔伯特·格伦威德尔(Albert Grünwedel)担任队长。

2 熊谷宣夫《井上コレクションのキジル壁畫断片について》(《佛教藝術》二,1984年),第125页。上野アキ《キジル日本人洞の壁画―ル·コック収集西域壁画調査(一)》(《美術研究》,308页,1978年)、一(123)页。

3 熊谷宣夫《キジル第三區摩耶洞将来の壁畫》(《美術研究》172页,1953年),上野アキ《キジル第3區マヤ洞壁画説法図(上)―ル·コック収集西域壁画調査(一)》(《美術研究》,312页,1980年)。

4 Albert Grünwedel, Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan, Berlin, 1912, S. 176.

5 基本依据上野アキ的译文,但以下各处加入了笔者的解释。g“帽子上有微小的突起物”,原文为“Knopf Kappe”,Knopf有按钮、把手、芽、扣子等意思,但也可表示“圆形物”、“圆顶的(塔)”等,上野アキ译为“圆形帽子”,赵崇民、巫新华两人译为“圆顶便帽”。m“面相寂静”,原文为“santa”,采用赵崇民、巫新华的译文。上野的翻译为“santa是白色的”,后文出现时也这样翻译。o“束发冠珠”,原文为“mit Cintâmani in einer indischen cûdâ”,上野译为“嵌着印度式cûdâ的宝珠”,赵、巫译为“在印度式发髻上有一摩尼宝珠”。所谓“cûdâ”是印度小孩剃发时,头顶上剃剩的毛发。壁画的图像中没有相应的描写,后者与g的人物混淆了。详细参照本文第6页。上野アキ,注3所引论文,第22(58)页。《独和大辞典(第二版)》(小学馆,2000年),第1290页。Auguste Barth, The religions of India, London, 1891, p.270。赵崇民、巫新华《新疆古佛寺》(中国人民大学出版社,2007年)279页。

6 Albert von Le Coq und Ernst Waldschmidt, Die buddhistische Spatantike in Mitterasien. Band7, Berlin, 1933, S.41.

7 拙著 《キジル石窟仏伝図壁画「バドリカの継位」》(《てら ゆき めぐれ 大橋一章博士古稀記念美術史論集》中央公論美術出版、2013年),37-40页。

8 Albert von Le Coq, Waldschmidt, op.ct., S.41.

9 Grünwedel, op.ct., S.52, S.54.

10 Albert von Le Coq, Waldschmidt, op.ct., S.41.

11 《长阿含经》五(《大正新修大藏经》一,31页)。

12 《根本说一切有部毘奈耶破僧事》(《大正新修大藏经》三八,399页)。

13 松本栄一《庫車壁畫に於ける阿闍世王故事》(《国華》五六六,1938年)。小谷仲男《ガンダーラ美術とキジル千仏洞壁画》(《史窓》六八,2011年)、18(453)-21(450)页。

14 《根本说一切有部毘奈耶破僧事》(《大正新修大藏经》二四,135页)。

15 《杂阿含经》一零七四(《大正新修大藏经》三八,609页)。

16 《频婆娑罗王经》(《大正新修大藏经》一,825页)

(作者为日本秋田公立美术大学教授,本文为其日语论文《ギメ美術館蔵キジル石窟壁画断 片の原位置とその図像的意義》,由周健强、张俐翻译。《澎湃新闻》经授权刊发。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司