- +1

清华张强团队Matter:基于羧酸酯基电解液体系锂离子电池低温循环的产气机制

原创 Cell Press CellPress细胞科学

物质科学

Physical science

2023年5月10日,清华大学张强教授团队在Cell Press细胞出版社材料旗舰期刊Matter上发表了题为“Inhibiting gas generation to achieve ultralong-lifespan lithium-ion batteries at low temperatures”的研究文章。该研究揭示了基于羧酸酯基电解液体系锂离子电池低温循环的产气机制,提出了高盐乙酸乙酯基电解液策略抑制气体生成,力争实现电化学动力学和界面稳定性的兼顾,开发出在极端环境下高效工作的电池器件。

研究亮点

1. 揭示了基于羧酸酯基电解液体系锂离子电池低温循环的产气机制。

2. 提出了高盐乙酸乙酯基电解液策略抑制气体生成。

3. 实现了Ah级软包全电池在−20°C充电/放电工况下超过一年的稳定长循环寿命,创造新纪录。

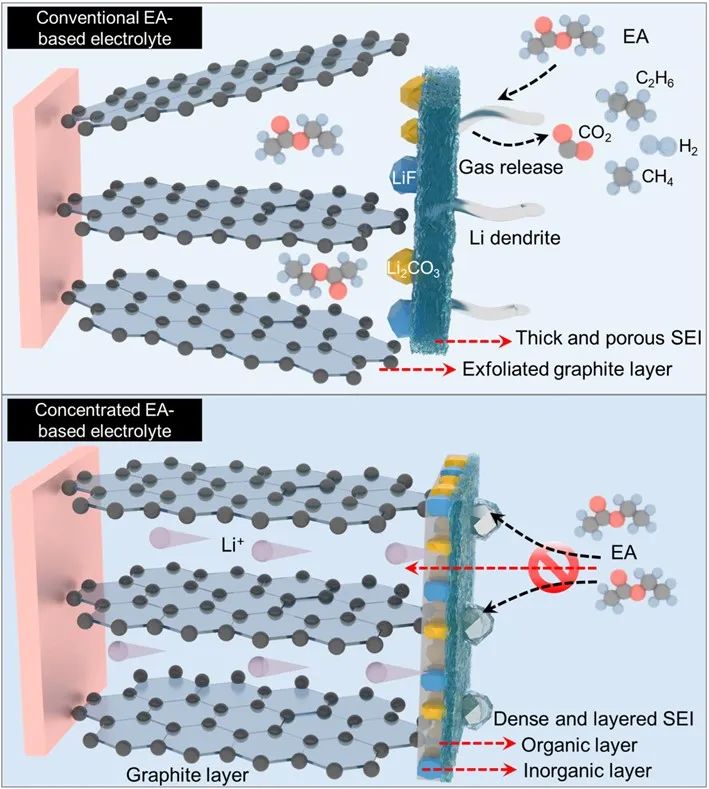

图 1. 石墨负极在低温循环过程中的界面演变示意图。(上图)在常规锂盐浓度的乙酸乙酯(EA)基电解液中,由于参与固态电解质界面膜(SEI)形成的阴离子较少,即使在成膜添加剂存在的情况下,也无法钝化低温循环过程中析出的金属锂。EA与金属锂持续的剧烈反应导致大量气体生成以及 SEI和石墨体相结构迅速衰退。(下图)在高盐EA基电解液中,丰富的阴离子和添加剂协同形成了致密且薄的SEI。这种富含 LiF ,无机主导的 SEI 有效地钝化了低温循环过程中析出的金属锂,抑制了低温产气行为,实现了低温长循环过程中极为稳定的石墨-电解液界面。

全天候电动汽车的发展能有效支撑交通运输领域的“脱碳”,锂离子电池 (LIBs) 低温下的高能量密度和长寿命则是推动全天候电动汽车实用化的关键。电解液的性质决定着锂离子电池的低温性能。使用高熔点碳酸乙烯酯基电解液的商用锂离子电池低温性能差,当温度低于−20°C,电池已无法正常工作。使用以羧酸酯为代表的低熔点溶剂(LTS)可以极大拓宽LIBs的低温工作范围。然而,使用LTS基电解液的锂离子电池在低温循环过程中会产生大量气体。这些气体对电极造成的附加应力,造成电池循环寿命快速衰减。尽管产气是锂离子电池低温循环快速失效的罪魁祸首之一,但气体产生的机制和相应的抑制策略仍鲜有研究。该研究成果揭示了LTS和析出的Li在低温下连续且剧烈的副反应是电池低温循环产气的主要原因。该工作提出了一种基于EA的高盐电解液体系,通过形成致密均匀的SEI有效地钝化了析出的Li,杜绝了Li与EA的副反应,从而抑制了电池的低温产气行为。基于该电解液策略,所得Ah级LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2(NCM811)/石墨软包电池在−20°C, 0.2 C下实现了超过一年的稳定长循环。

作者专访

Cell Press细胞出版社特别邀请张强教授代表团队进行了专访,请他为大家进一步详细解读。

CellPress:

长期以来,锂离子电池的低温敏感性制约着其在全球范围内的实际应用。虽然提高低冰点溶剂的含量可以有效扩展锂离子电池的低温操作边界,但是在面临低于−20℃的极端低温时,其仍能与金属锂发生剧烈反应并产生大量气体,导致电池失效。基于这一技术难点,请问张强教授团队向我们简述目前现有解决方案以及各自的优缺点。

张强教授:

目前,对于低温下电池产气行为的研究还比较少。针对低温下锂离子电池能量密度低和易于析锂的技术难点,低温电解液的优化设计和电池热管理系统的开发是行业看好的解决方案。从电解液角度,弱溶剂化低温电解液显著提升了电极/电解液界面处的锂离子传输动力学,极大地提升了低温下锂离子电池的能量发挥并且避免了析锂行为。但是,弱溶剂化电解液体系在提升电池长循环性能方面仍有很大提升空间。另一方面,通过电池热管理系统(BTMS)对电池进行预热,可以显著改善电池在低温环境下的工作性能。目前,BTMS在加热均匀性和电池工作协议等方面仍有较大改进空间。

CellPress:

张教授团队设计了一种高浓度乙酸乙酯基低温锂离子电池电解质,有效抑制了低温循环过程中气体的产生。请张教授为我们简单介绍下该电解质体系的灵感来源、设计思路以及其抑制气体产生的原理。

张强教授:

高锂盐浓度会降低电解液的离子导率。随着温度降低,锂盐存在着析出的风险。所以,高浓度电解液体系往往认为是不适合在低温下工作的。但是,由于乙酸乙酯(EA)粘度低、熔点低且介电常数适中,所以,我们推测,即使在高锂盐浓度下,羧酸酯基电解液依旧具有足够的体相离子导率和较宽的低温液程。由此,我们设计了3 M LiPF₆ in EA/FEC (9:1 v/v)的电解液体系,并且通过一系列表征证实了即使在−40°C,该电解液体系依旧保持液态且离子导率足够电池正常工作。在高盐EA基电解液中,丰富的阴离子和FEC添加剂协同形成了富含LiF的无机主导SEI。该SEI具有致密且薄的特点,可以有效钝化析出的金属锂以隔绝其与电解液溶剂的接触,避免了金属Li与电解液的副反应,从而有效抑制了低温循环过程中的产气行为。

CellPress:

随着新能源汽车的高速发展,锂电池研究领域迅速成为国际储能领域的热点前沿。请问张教授,您所开发的这种低温电解质体系在锂电池领域具有怎样的应用前景呢?您认为目前该技术距离实际应用还有哪些瓶颈需要克服?您的这篇研究工作对于未来高性能锂电池的设计和研发具有怎样的启发和借鉴意义呢?

张强教授:

我们所开发的电解液体系实现了高能量密度NCM811/石墨电池在宽温域下(−40°C至60°C)的良好运行,使得基于该电解液体系的锂电池在高寒地区的交通运输、深海探测等领域都有广泛的应用前景。目前该技术仍存在成本较高、电化学动力学一般以及极端低温下(低于−50°C)锂盐易于析出等瓶颈。在未来电池设计和研发,尤其是低温电池的设计要更关注低温界面稳定性的提升,力争实现电化学动力学和界面稳定性的兼顾。

CellPress:

请问张教授,您认为目前锂电池领域还有哪些问题亟待解决,您对该领域未来的研究发展方向又有何展望呢?能否向我们介绍下您团队的下一步研究计划以及预计达成的目标?

张强教授:

锂电池在高低温和快充等极端应用场景面临着析锂和界面膜退化等问题。一方面,亟需发展系统的实时析锂预警方法以规避电池在极端工况下的安全风险。另一方面,需要进一步开发高安全且电化学性能优异的电池体系。后续,我们研究团队将深入探索锂电池在极端工况下的基础科学问题,探索锂电池性能的边界,建立高灵敏度且普适的实时析锂预警方法,力争开发出在极端环境下高效工作的电池器件。

CellPress:

最后请张强教授和我们分享下您选择Matter的理由。

张强教授:

Matter作为Cell的姊妹刊,是Cell Press出版社的重要品牌之一。作为该本期刊编委,伴随期刊走过5年,能够感受到,能深切的感受到Matter在材料科学领域具有巨大的影响力和广泛的读者群。低温电解液材料的研发一直备受学术界和工业界的关注。通过在Matter上发表我们低温电解液的工作有助于提升我们关于电解质材料研究的影响力,这将启发二次电池领域的基础研究和实际应用。

相关论文信息

论文原文刊载于Cell Press细胞出版社旗下期刊Matter上,点击“阅读原文”或扫描下方二维码查看论文

▌论文标题:

Inhibiting gas generation to achieve ultralong-lifespan lithium-ion batteries at low temperatures

▌论文网址:

https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(23)00178-9

▌DOI:

https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.04.012离子电池低温循环的产气机制 | Cell Press对话科学家》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司