- +1

王兵《青春》:关于当代生存的记录

JEUNESSE

5月18日,中国独立电影导演王兵创作的纪录片《青春:春》在第76届戛纳电影节成功首映。作为《青春》系列纪录片的第一部分——《春》,与其它二十部影片共同入围了本届戛纳电影节主竞赛单元,角逐”金棕榈“。该片是首部入围主竞赛单元的华语纪录片,这也是继《南方车站的聚会》(2019)之后再度有华语片入围该单元。

导演: 王兵

类型: 纪录片

制片国家/地区: 法国 / 卢森堡 / 荷兰

语言: 汉语普通话

上映日期: 2023-05-18(戛纳电影节)

片长: 212分钟

王兵与戛纳电影节的渊源开始于更早的时候,其前作《和凤鸣》、《死灵魂》曾分别于2007年和2018年入选特别展映单元。今年,除了入围主竞赛单元的《青春》,他的另一部纪录片《黑衣人》也将在特别展映单元中亮相。

《青春》是一部有关在外务工青年生存状态的电影。戛纳电影节艺术总监蒂耶里·福茂在四月份的发布会上称该电影是沉浸式的,透过制衣作坊这面“棱镜”提供了一种关于中国青年的惊人、有力而热情的描述,同时也标志着纪录片重回主竞赛单元。

王兵及团队出席在卢米埃尔大厅举办的《青春:春》首映礼

青年与童装作坊

《青春》聚焦于距离上海一百五十公里湖州市东部的服装产业聚集地——织里。上世纪九十年代,受政策刺激,一批离乡的织里人纷纷还乡创业做童装。三十年来,各地的劳工不断主动或被动地涌入织里镇,服装产业链上的各个环节不乏外地人的身影。除了中等规模以上的服装企业,这里遍布小型的童装作坊。许多来自安徽、河南以及长江中上游农村地区的年轻人季节性地来到此地务工。他们大多二十岁左右,操着不同地域的方言,在童装作坊从事童装加工工作。那些童装作坊的门店、车间和宿舍通常在同一栋小楼中,工人的私人生活和工作发生在同一个场所内,他们每天在车间里度过十多个小时。

年轻工人在童装作坊内嬉闹

影片保留了许多简陋、不整洁的工作和生活环境的画面,展现了日夜的单调重复的缝纫工作,甚至有足够戏剧性的集体劳资谈判等;同时,《青春》确乎是热烈的,青年男女的欲望与愤怒,他们彼此间的打情骂俏,恋爱关系的探讨及其不美好的收场也被呈现出来。在他们密集劳动的夹缝中存在着友谊或恋爱关系,这些事物随着季节更迭及家庭压力而建立,崩解。

即将离开的工人们正在商议如何就最终报酬与老板谈判

这部纪录片在音乐方面带来了重要惊喜。这些年轻工人在车间里劳动的时候,经常一边工作一边听公放音乐,时而他们也会跟随那些流行摇滚音乐放声歌唱、摆弄肢体。音乐成为这些青年们氛围需求和心灵表达的一部分,也成为了纪录片的天然配乐。这样的记录方式加强了电影的表现力,令人物变得格外富有生命力。镜头转场,音乐停止,尔后一切又转瞬归于沉寂的忙碌和疲惫感。

我们从这部影片中看到王兵在素材选择、剪辑方面的深入思考及努力,整部纪录片呈现了纪录片风格与文艺片风格奇特的交互。某一场景中,缝纫车间的墙壁上被涂鸦着一些文字,当我们观察工人在缝纫机上娴熟而辛苦作业的时候,我们的耳中充满了机械噪音与音乐的混响,而人物后方的墙壁上出现了手写的“春夏秋冬”四字,曾经来过这里的年轻人青春的遗迹,这个场景如此富有悲凉的诗意。事件铺陈和冲突演进是如此沉浸式的,所有的影像和声音不曾让人分心。我们仿佛见证了那些季节性劳工命运的循环往复、无法跳脱的人生荒谬与虚无,抑或瞥见了我们自己的命运。

观察与摄像机的消解

在观看这部长达212分钟的纪录片时,我们可以发现王兵个人风格化探索的延续。导演倾向于用直接记录的方式拍摄影片,尽量不去改变被拍摄人物的生活状态。从《铁西区》、《方绣英》、《青春》等一系列创作中可觉察到即使王兵介入到人物的私密空间,也始终保持着一种尊重的距离,他从不是一个窥探者,而是带着同情心静默地陪伴他记录的对象。在这一点上,我们或许可以看到美国直接电影(Direct Cinema)的影响。

另一方面,王兵重视相处对于创作过程的意义——他在映后记者会再次讲述——他经常去往一地逗留数月至数年,在架起摄像机之前可能已经与那里的人彼此熟络;他甚至现在还与他们保持联络。他(作为导演和拍摄者)试图与拍摄对象建立适度的亲和性,这使得镜头不再是一个突兀的存在;摄像机和其它技术手段逐渐消解,场景中有一个冷静而谦和的陪伴者仅此而已,拍摄对象对此充满信任。

值得强调的是王兵观察的焦点可以在某个对象上驻留许久,给予观众更多的机会去审视人物和环境的每一处细节,这既是视觉的也是听觉的,这种充分的有时甚至令人不适却让人迷恋的“开放感”使我们得以体验事件的流动,抵达真实。

王兵曾坦言自己并不像其他导演一样需要经过深思熟虑与观众“对话”。与其精细地构建剧本或利用巧思触发拍摄对象表达,不如凭借简单的方式记录。“主宰电影的是他们,因为这是他们的故事”,真诚的观察者捕捉的影像将远方的现实投射到观众的经验世界。

生存与人道主义

2014年到2019年之间,王兵在湖州拍摄了服装行业外来务工者的大量素材。这些素材源于多个不同人物集合,最终它们形成了不止一部作品:2016年获威尼斯电影节地平线单元最佳剧本奖的《苦钱》,2017年卡塞尔文献展(Documenta)上展出的影像装置《15小时》,以及如今亮相戛纳的纪录片《青春》。

展览厅中的《15小时》影像装置

附于互联网之上的当代人依旧限于各自的群落,面对现世与历史的暗角,我们的观察常常是诡辩的不真诚的。王兵的《青春》将我们的注意力再次拉回到边缘人群生存状态的议题,迫使我们思考“青春”指代何物以及生存压力的各种归因。

这部纪录片与《铁西区》形成了某种程度上的跨越时代的呼应(尽管王兵在映后的记者会否认了两者的连续性):就像铁西区工业衰落背景下的工人,那些缝纫机旁的当代青年劳工体验着压抑和反压抑;我们所能理解的不仅有发生在织里的疲劳困顿或悲剧,还有生存的勇气。

工人在童装加工车间内工作

借由王兵的诸多纪实作品,我们可以追溯年代找到中国社会群体演化的证据。那些作品呈现了千人千面的具有时间性的人物图谱,而各异的面孔下潜藏着同样冷峻的内核——生存,生存并不是一件简单的事情。当观众们观看那些大篇幅的纪录片时,不安和困惑在他们的精神世界徘徊,一些相似的记忆或情感可能会被唤起。

王兵的镜头语言富有粗粝的原始感,鲜有形式上的美好的画面,然而暗含其中的是人道主义和对于生存的信心。他的确会被一些特别的生存状态所吸引,他看到了它们令人感动之处,于是留存了那些看似隐喻的影像。他通过《青春》再次为我们呈现了真诚且真实的影像,正因为如此王兵才成为一个中国电影重要的独立的存在。

外媒评价

Cineuropa

王兵是21世纪中国大陆另一位最重要的电影导演。随着这部电影的主题变得更加清晰,我们逐渐适应了他那严格的手持摄影风格和人物之间充满活力的真实互动,它的普世品质变得愈发明亮。《青春》是关于在劳动中保持尊严的作品;只需观察人物们多么频繁地微笑即可。

Variety

中国服装制造车间里年轻员工生活的重复、单调节奏,是这部广阔纪录片的触人心弦之处,但也是其问题所在。

IndieWire

王兵的信息非常明确,他对于探索新的季节和揭示新画面的承诺以一种少见的悬念结束,这在严肃的艺术纪录片中并不常见。但它也让你清楚地意识到,《青春(春天)》虽然长达三个半小时,却只是整个故事的三分之一。

La Figaro

这部纪录片《青春(春天)》是对一个牺牲在制衣车间中的辛勤一代的苦涩记录,但它因为过长而存在缺陷。

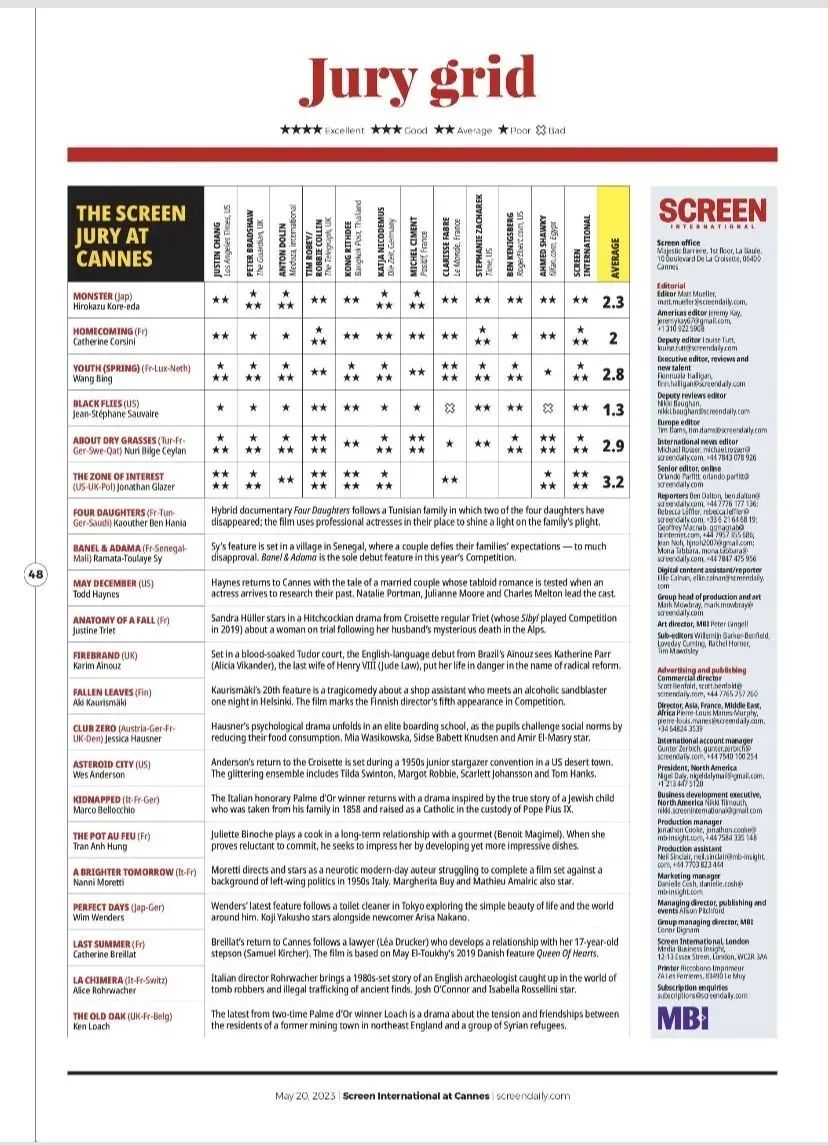

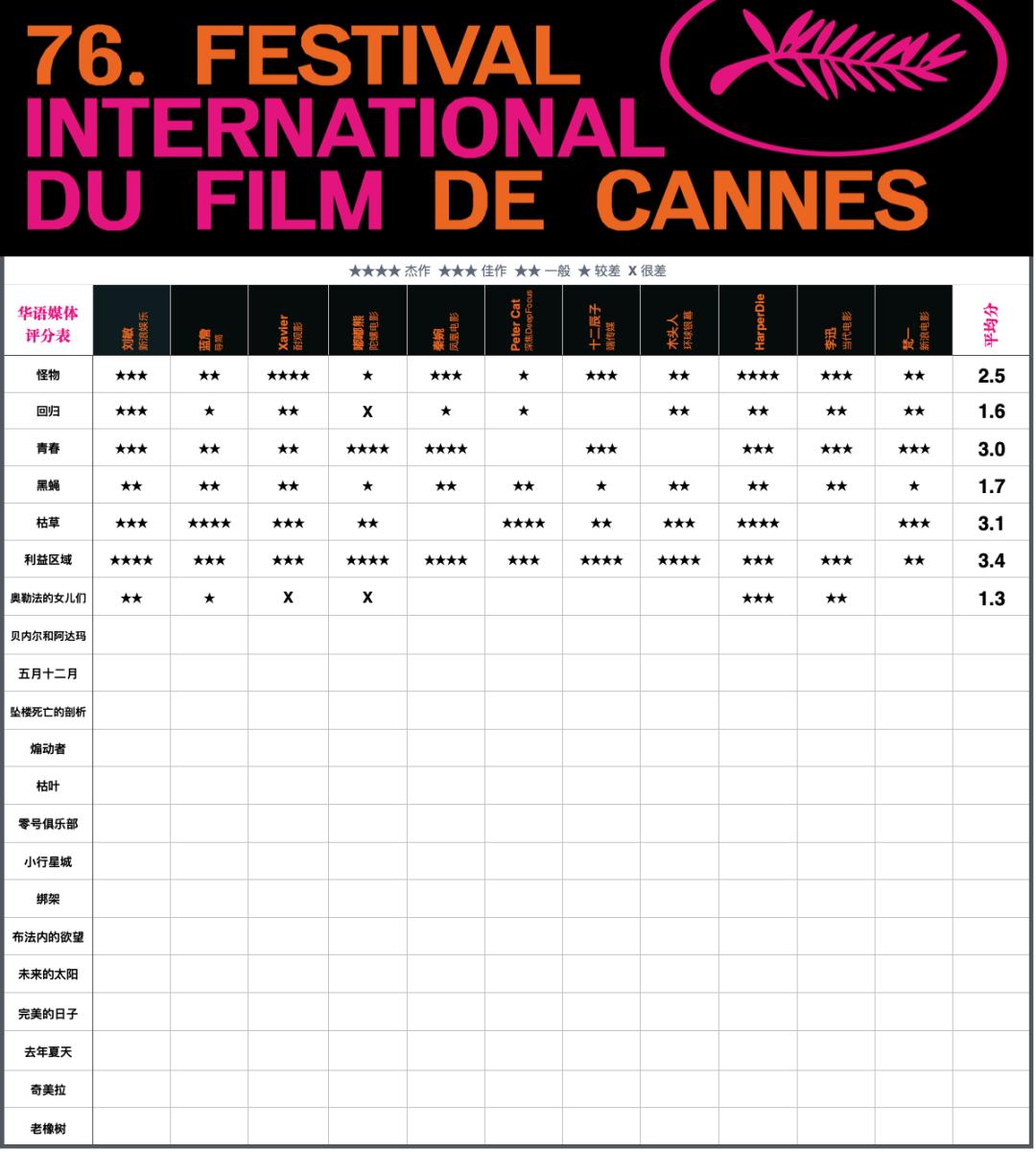

国内外场刊评分

-FIN-

作者:micmia,留白(外媒)

排版:王新然

编辑:留白

责任编辑:Xavier

图片来自网络,禁删

本文仅供交流学习,严禁用于任何商业用途

原标题:《王兵《青春》:关于当代生存的记录》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司