- +1

这个女人,是已有70年党龄的日本共产党员

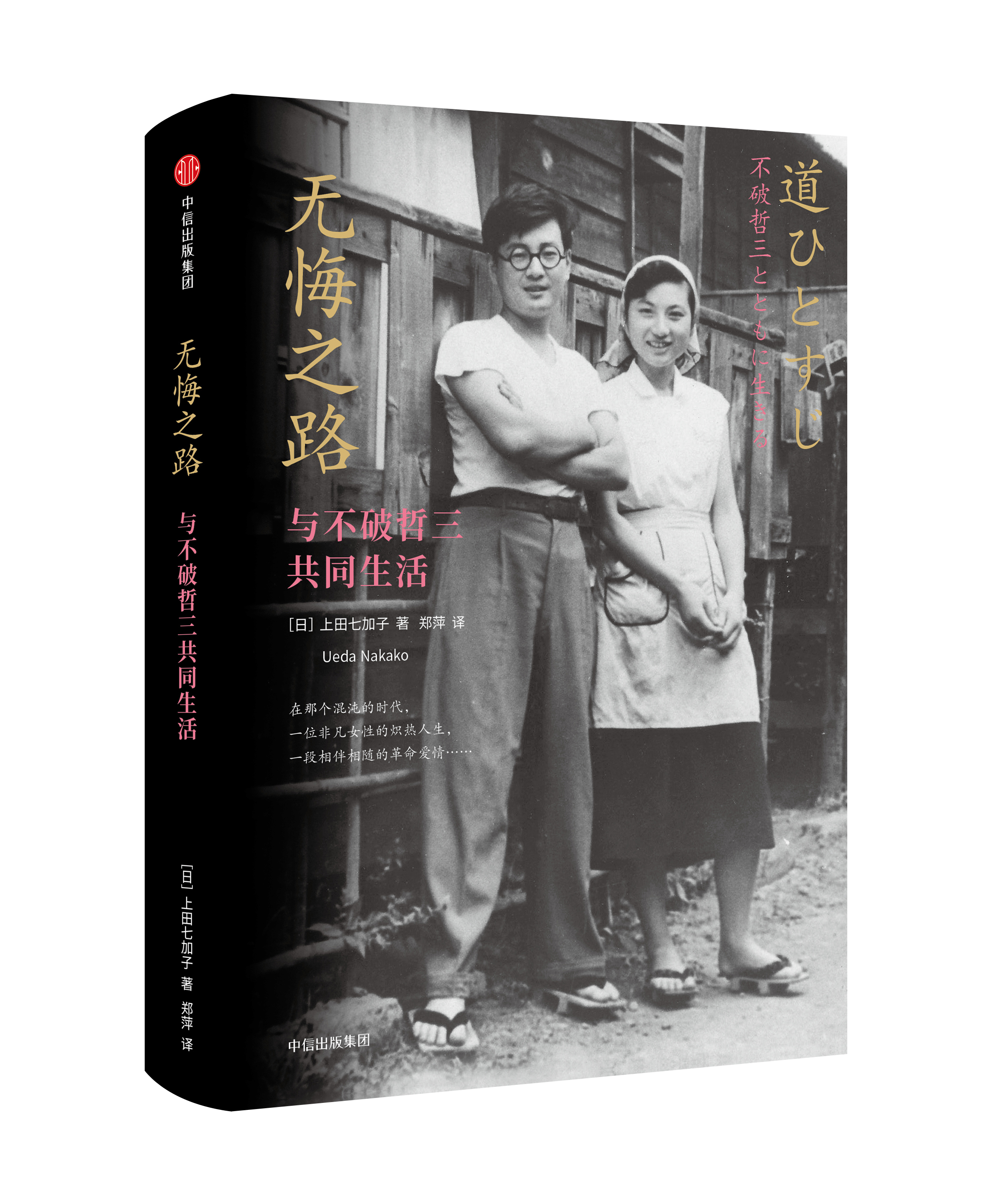

回顾上田七加子的一生,我们既能看到一位非凡的日本女性的奋斗人生、爱情故事,又能从她的经历中体味到日本本土的民俗民风、社会文化、人情世故,了解日本战前战后在政治上、经济上、文化和社会的种种变迁。在富有女性感受的轻松笔触中,七加子为我们讲述了她的故事,她的爱情,她的无悔之路。

桐木衣柜的记忆

我家二楼,有一个桐木小衣柜。那是一个和我一样经历了83 年岁月磨砺的旧衣柜。材质并非上好,但因为是我出生时外婆送的,当时里面还装着婴儿服和尿布,所以我一直很珍惜它。现在,每当看到这个小衣柜,都仿佛能够感觉到我与外婆之间那看不见的生命的连续,从而产生一种奇妙的心情,尽管我现在连外婆的模样都不记得了。

1929 年2 月21 日,我出生于长野县诹访郡(现诹访市)。具体说,是在诹访大社本宫的上社附近,那儿以御柱节闻名。父亲后町一布,姓后町、名一布;母亲名叫千代。我有一个年龄相差14 岁的弟弟,叫昌俊。

父母两家都是诹访的农民。父亲家在远离诹访市区的一个叫中洲下金子的地方。家里有法事的时候,会去市里的贞松院。这家寺院的院徽是葵花纹,院名取自诹访城主夫人的法号,寺院里有她的墓地,还有德川家康之子——松平忠辉的墓。据说,忠辉被将军家疏远,人生中的最后五十几年都在诹访度过。遵照他的遗言,死后葬在贞松院。寺院住持给我看过的忠辉遗物中,还有经历了织田信长、丰臣秀吉、德川家康之手传承下来的 “野风之笛”。我母亲的娘家还有铠甲、头盔、长矛,应该是依战国时期习俗遗留下来的东西。当时的农民平常时在家种地,一旦开战,就会出征上战场。

父亲想放手一搏、干点儿事业。所以,在我三岁的时候,我们举家搬迁到东京,在东京都台东区下谷御徒町的市营电车(1943 年改为东京都营电车)经过的昭和路上,开始经营一家卖紫菜的商铺。之所以经营紫菜店,是由于我们投靠同乡的缘故。当时初来东与不破哲三共同生活京的人,都会投靠先到东京的同乡人。那些同乡,他们从学徒做起,然后自立门户,经营某种生意后,会允许后来的同乡跟他们的老店使用同一个字号开店,于是在东京就出现了一些根据天然的乡里关系形成的职业倾向,比如,长野地区人开办的“长野紫菜店”、新潟地区人开办的“新潟澡堂”之类。

我最初记事,刚好是搬到东京前后,也就是三岁左右。为我准备了小衣柜的外婆去世,在诹访举行了葬礼。我记得,有好多大人聚在一起,弥漫着某种不寻常的气氛。外婆的脸上盖着雪白的布,旁边放着一口棺材。棺材也不是那种长方形的,而是时代剧中出现的那种圆桶形的。桶比我还高,看着感觉很大。

同龄的表兄弟们凑在一起玩着玩着,大家就开始围着棺材追跑起来。叔父见状,呵斥道:“不许在棺材周围跑!”看见叔父吓人的面孔,我当时想:啊,发生不许闹腾的大事了!老话不是说“三岁看到老”吗?从那天开始,对“死”的兴趣和疑问,不知不觉地在我心中深深扎下了根。

我上小学之前,在东京的平民区生活,自己有浴室第一章 胜似男儿的少女时代的人家还很少,老百姓通常都去公共澡堂洗澡。我一去澡堂,在更衣处就会问:“为什么人会死呢?”这似乎难倒了母亲。不知为什么,每次洗澡脱光衣服后,我总要问这一个问题。至今我还隐约能够想起在澡堂向母亲提问时自己的心情。光着身子站着,那种毫不设防的状态,在孩子心中是恐怖的。或许是那种暴露无遗的、生命的无依无靠和无所适从的感觉,让我联想到了“死”。

对于“死”的兴趣,在那之后变换了形式持续着。与其说是对“死”害怕或者伤心,更多的是对于“死”的一种单纯的疑问:什么是死?

大约到17 岁的时候,我认为要了解“死”必须得学点儿哲学,所以曾经有一个时期,又是读哲学书、又是写文章。其中有一篇题为“关于‘死’的一点儿思考”的文章,至今仍然保留在手头。文章的开头一节是这样的:

人们对死进行了各种各样的解释。有人选择给死赋予宗教、神秘氛围的美丽色彩,并通过神来梦想死后的极乐净土。有人试图对它进行哲学的、科学的追究并因之而苦恼。或是因为有死而试图接受生的享乐,或是通过谈论人性而赋予死以某些意义。有人被无法言喻的不安袭击,试图远远地逃避死这个问题……

现在读起来,全是些让人感到狂妄和难为情的内容,但当时,我的确很认真地想要对“死”得出个自我的解释。那种想法,一直持续到多年以后。

我跟不破结婚时,他听到我念叨“什么是死”,于是问我:“你还记得在你妈妈肚子里时的事情吗?”我当然不记得了。他又问:“那之前的事呢?”更是什么也没有了。于是丈夫极其简单明了地回答我说:“死了以后,就跟那是一样的。”我还记得,自己从孩提时代就在思考的疑问,被他这么一说,一方面觉得大煞风景,但另一方面也感觉“就是这样啊!”故而莫名其妙地信服了。

虽然我对外婆没有什么记忆,但每次看到小衣柜,就会想起第一次参加的葬礼。人生的第一个记忆,毕竟是会对人产生巨大影响的啊!总之,这是一个我从孩提时期开始进行的,关乎如何珍惜生命的诞生,如何生活,直至死亡的探索过程。

绝不容忍男人欺负女人

除了对死亡的兴趣外,我在少女时代时大体上是开朗、活泼的。我特别擅长跑步,赛跑时绝不输给男孩子。在东京平民居住的下谷区(现在的台东区)练塀小学读一年级时,曾经被选作下谷区竞赛运动会的代表选手。

其实,刚开始我并没有完全发挥出实力,所以在第一次预选中落选了。对于这个结果,我怎么也不服气,所以请求老师再让我跑一次,老师答应了我:“那,就一次啊!”

我被同学指责说:“就后町一个人跑?赖皮!”但我没有退却。我想得更多的是,既然不顾大家的批评,得到了重跑的机会,我就一定要拿出成绩来!想着这些,我拼命地跑。并且又通过了之后的预赛,被选为学校的代表选手。这次运动会的结果是,留下了一张下谷区区长颁发的一等奖奖状。

仔细想来,我从小就不服输。“无论智力还是体力,都绝不愿意输给男孩子”,这种心情尤其强烈,所以只要听说男孩子欺负女孩子了,我随时随地都会飞奔过去,当即还击。

小学低年级时,身边有一个男孩儿总爱捉弄女孩子,我提醒好多次他都不改。于是一番思考后,我决定和男孩儿的母亲直接谈判。

正当我在向他母亲抗议时,男孩儿本人回来了。他妈妈一看见儿子,劈头盖脸就骂了他一顿:“瞧瞧,你都干了些什么!”男孩儿连解释的机会都没有,便哭了起来。我心里想着他也挺可怜的,就匆匆离开了现场。如今回想起来,他的行为其实并不是现在说的那种“欺凌同学”,不过是淘气的男孩儿会干的调皮的事情而已。但我就是不能容忍“因为是女人”这样的理由,就被男人欺负的事情。

我有一套自己编造出来的理论。1945 年战争结束之前,天皇被称作“现人神”,不是和我们一样的“人”,而是具有人的身形的神。我们这些孩子很认真地讨论过“神也会吃饭吗?也去厕所吗?”等问题。毕竟是神嘛,所以日本天皇肯定是最伟大的。但是,他的祖先是天照大神,天照大神难道不是女性吗?“所以,女人比男人伟大呀!”我拿出这套理论时,对方基本上都无法反驳。

战前是一个男尊女卑这种有偏见的价值观横行的时代。但幸运的是,我从不记得父母对我提出过“女孩子要老实温顺”之类的要求。或许是这个原因,我加入日本共产党以后,才把“与男性优越主义做斗争”作为自己的口号高高举起。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司