- +1

动人的照片:罗兰·巴特的“误”认 | 玛格丽特·奥林

罗兰·巴特,《明室》,英文版封面,2010年

动人的照片:罗兰·巴特的“误”认

文 | 玛格丽特·奥林

译 | 王敏燕

根据广为人知的关于摄影本质的理论,照片与其指涉物享有一种非比寻常的亲密关系。如该理论所称,当快门被打开、光线进入暗室,并给予其镜头前的任何物体以持久的再现,摄影的关键时刻就到来了。然而,这一摄影观念忽视了另一个同等重要的时刻:辨认的时刻。一个人必须辨认摄影的影像,按不同标准将其归类,最终将它们放在摄影图集或艺术书籍中的同一位置。

这种辨认的时刻不同于照明(illumination)的时刻,它没有让摄影有别于其他视觉影像,甚至没有让摄影有别于世上的其他交会。在任何涉及个人交流的工作中,辨认都是团体形成的必不可少的一部分。而且,这不仅涉及对主体的辨认,往往也涉及对主体的认同。观看者所处的个人或社会地位可以使他/她所看到的东西成为焦点,也可以将其扭曲得面目全非。相较于与个人的相遇,与影像的交会看似更加单向,但是它同样容易陷入一种辨认与另一种辨认之间的滑移。无论学者是在工作中避免此种滑移,或是直面、利用它,他们都干扰了再现与主体、影像与人类、照片与其指涉物之间的简单关系。相机之前,必有某物。至于某物是什么,这重要吗?

罗兰·巴特的最后一本书《明室:摄影札记》(Camera Lucida: A Note on Photograph)出版于1979年,从表面上看,它以一种针对照片及其指涉物之间关系的信仰声明为基础。书中所预设的指涉物与影像的不可分离性,解释了介于人类与影像以及介于辨认模式之间的一系列异常的滑移。本书的主人公罗兰·巴特(我称之为他的第一人称阐述)从两部分展示了关于摄影接受的理论,该理论的基础是照片对其指涉物的遵从。在1964年的论文《影像的修辞》(Rhetoric of the Image)中,身为作者(而不是《明室》中的叙述者)的巴特发展了一种基于指示特性的摄影理论。该理论建立在早期关于现代“神话”本质的作品之上,其中巴特研究了维持社会认同的日常神话:环法自行车赛、埃菲尔铁塔以及法式菜单。“影像的修辞”借助包装意面和酱汁的广告来审视了摄影在制造神话方面的非凡天赋。他写道,公司名称帕赞尼(Panzani)以及红辣椒和绿番茄这种指向意大利国旗的颜色,无不唤起所谓的意大利风情。这些蔬菜、一包意面还有酱汁罐头散落在网兜内外,让人想起露天市场购物以及静物画和“丰盛角”(cornucopiae)的文化寓意。但是这些广告是拍摄而成的,而不是素描或绘画,因此这些文化和国家层面的寓意似乎来得更为直接和自然。

这些寓意的自然感来自于摄影再现其对象的方式:“尽管帕赞尼的海报充斥着‘象征符号’,在照片中仍然有一种关于对象的自然存在(natural being-there),只要字面信息足够充分:那么自然似乎很自发地产生了它所代表的场景。”巴特用“自然存在”替换了通常会出现在此类论证中的术语,例如“指示符”(index)或“指示性”(indexical),这基本上来自于查尔斯·皮尔士。正如大多数关于摄影的讨论那样,皮尔士认为指示符和像似符(icon)是相反的,后者通过相似性来再现其对象。相似性一般意味着视觉上的相似:摄影肖像和绘画作品一样,都是像似符。然而,指示符是通过交会来再现其对象的:它指向对象,或者,它本身就是对象留下的痕迹。一个拇指印,就是一个指示符。物品必须存在,其指示再现形式才能存在,所以通常认为,指示符比像似符更具有内在说服力。照片既是像似符,也是指示符;它就好像带有批准印章(或如巴特所说,“在场证明”)的指示符。意面必须要在那里,才能被拍摄,因此我们感觉仿佛是在直接看着它,而非通过再现的媒介来看。意大利风情的含义搭上了指示性的便车;它似乎和青椒一起出现在了照片之中。所有这些看似自然的东西使得神话——也就是人们可以从罐头中获得意大利风情和新鲜感——具有了说服的力量。

《明室》采取了一种不同的策略,向着更加痛苦的方向发展,但是,它仍然以摄影的指示符为起始点。某人——在此作为主体的通常是人类而非意面——必须在那儿等待照片的拍摄:“我所说的‘摄影指涉物’不是图像或符号所指向的可选的实物,而是置于镜头前的必然的实物,没有他们就没有照片。”由此,照片就是某人曾经在那儿的痕迹与残留。这种痕迹可以被触摸,就像脚印一样,或许更准确地说,就像肚脐一样,毕竟巴特在其中一个段落将摄影描述为一条脐带。在借鉴了中世纪图像理论的描述中,巴特写道,光线从摄影的主体转向感光材料,转向成品照片,并最终抵达摄影的观看者,这位观看者被照片所触动(滋养?)。《明室》的第一部分通过“随机”观看大多为知名照片的方式来发展理论,而第二部分增添了更多私人成分:它涉及到巴特对亡母的哀悼,这基于母亲五岁时的照片。这种介于过去与现在的交流使照片具备一种纪念性元素,并与死亡直接相关,即使相关人员仍然在世。不同于指示符对神话的允诺,《明室》详尽阐述的是照片的“曾经存在过”(That-has-been)。

这两部分的划分可能会让人联想到思想与情感、学术与私人的分野。但其实这些都是私人的。在第一部分,巴特的摄影理论以寻找为他而“存在”的照片为基础。为了解释照片得以“存在”的方式,他使用了两个拉丁词汇:“知面”(studium)和“刺点”(punctum)。知面表示其文化或教育的可能性领域:情感需要经过“伦理和政治文化的理性中介”。这个单一的“领域”被第二个元素即刺点所穿透,它从文化领域出逃,并进入私人领域。它“仿佛一支箭那样从中射出,穿透了我。”知面是一个“领域”,而刺点正是穿透该领域的东西。

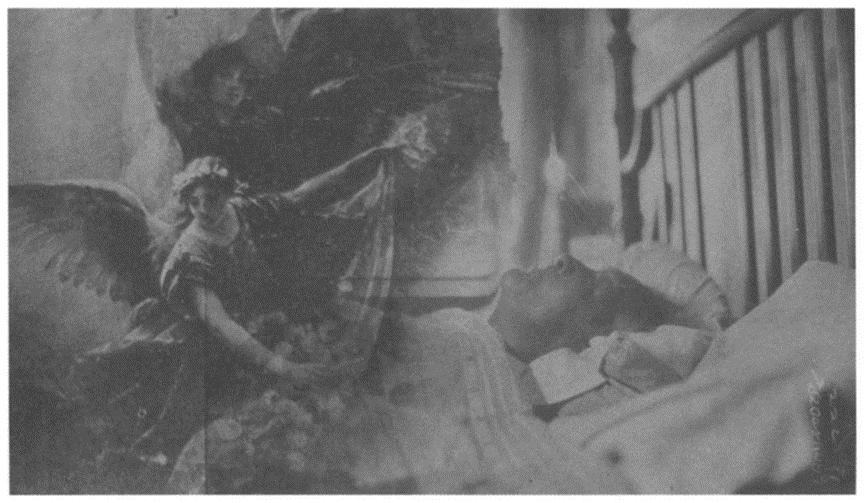

“巴特”告诉我们,对于观看者来说,刺点总是私人的,总是布满细节。在举例时,他展示了一张来自哈姆林区的摄影师詹姆斯·范·德尔·泽(James Van Der Zee)的摄影肖像。范·德尔·泽在主题上很贴近《明室》的核心。他因《哈姆林亡灵书》(The Harlem Book of the Dead)而闻名,其中包含了拍摄于20世纪90年代、出版于1978年的丧葬照片。巴特在那年的11月到访了纽约,他可能见过这些照片。如果他确实见过,那么刚刚失去亲人的巴特可能会感到震惊甚至恐惧,尤其是如果他见过范·德尔·泽所拍摄的自己母亲的照片,无论是在世的那些还是死亡的那些(图1和图2)。

图1 詹姆斯·范·德尔·泽,其母肖像,《哈姆林区亡灵书》,1978年

图2 詹姆斯·范·德尔·泽,其母死后的肖像,《哈姆林区亡灵书》,1978年

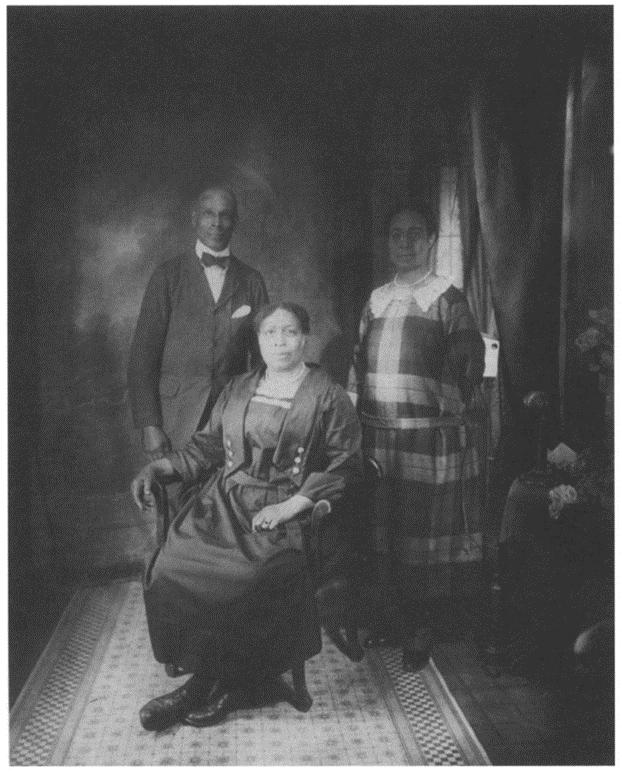

然而,巴特并没有用亡灵书中的照片来说明他关于刺点的概念,而是用了一张范·德尔·泽在1926年拍摄于工作室的家庭肖像(图3)。巴特如此描述了该肖像的知面:它表明了“举止得体、家庭生活、循规蹈矩、节日服饰,这是一种追求社会进步的努力,需要打扮得像白人一样(这种努力因其过于天真而动人)”。鉴于主题是知面,那么它的文化领域可以是(关于)“新黑人”倡导者的文学作品,或者他在阅读杜波依斯(W. E. B. Dubois)等人作品的过程中可以获得的有关照片背景的想法,这些作者劝说黑人模仿白人,以便被他们所接受。范·德尔·泽本人就在马库斯·加维(Marcus Garvey)“全球黑人促进协会”担任官方摄影师。所谓的“节日服饰”实际上可能是“租借服饰”,因为范·德尔·泽为那些有着超乎能力的抱负或想象的客户准备了时尚的衣服。这些观察为进一步研究该知面指明了方向。

图3 詹姆斯·范·德尔·泽,家庭肖像,1926年

但是事实上,巴特对于该知面的研究并没有那么刻苦;他的观点改编自《新观察家》(Le nouvel observateur)上针对该照片的一篇评论,而这期摄影特刊也是《明室》中许多照片的来源。这篇评论试图公正地描述这个家庭的身份:“看起来是美国人,看起来还是一些别的什么”。这个家庭“希望自己的形象能够符合美国生活方式繁荣的印象”。根据《新观察家》作者的说法,当时“黑即是美”(black is beautiful)还未成为一种反抗和绝望的呼声。

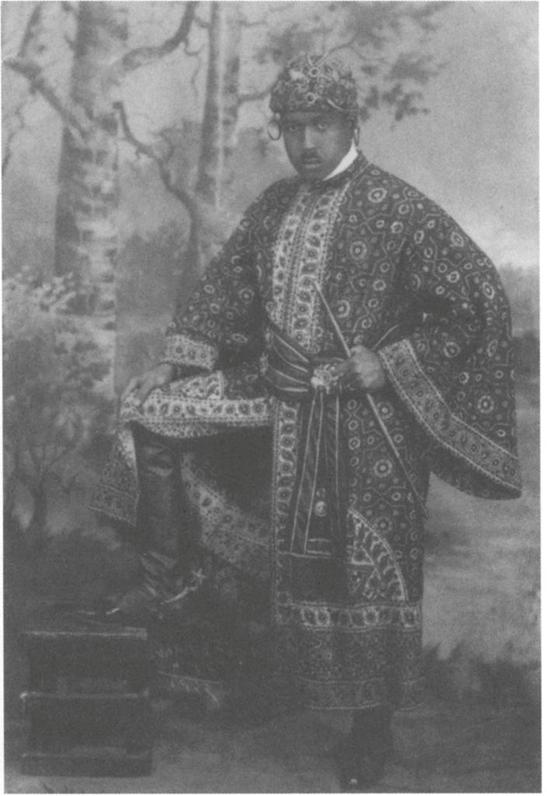

“巴特”认为该家庭过于天真的判断也是有问题的,明明他和法国文学杂志的编辑都是在20世纪70年代的巴黎透过美国20世纪60年代的镜头,来看待范·德尔·泽那来自20世纪20年代哈姆林区的主体。凭什么说照片中的人过于天真?就因为他们以为拥有“节日服饰”和珠宝(或穿着此类服饰进行拍摄)会让他们看起来像白人一样?还是说,他们天真地以为白人会因他们穿着这样的服饰而善待他们?巴特究竟是什么意思?为什么他认为“美国生活方式”等同于“白人特质”,而不是中产阶级?毕竟后者才是范·德尔·泽照片中许多人物的向往,而范·德尔·泽自己的家庭肖像可能已经证实了这一点。是否存在更贴合于他们的特质,即使他们不那么天真动人,也可以将其表现出来?如果他们不使用范·德尔·泽工作室的物品来构建自己的视觉身份,那么他们会为自己创造什么样的“想象物”(巴特所说的Imaginaire,即影像-系统或影像-剧目)?范·德尔·泽拍摄过更多富于想象的盛装打扮的客户,他们会更加真实可信吗(图4)?范·德尔·泽的客户应该符合哈姆林区黑人的什么形象?为什么巴特会质疑他们的身份?他们是否对自己产生了错误认知?他们的“本质”是什么?

图4 詹姆斯·范·德尔·泽,《一位先知》,1922年

我之所以揪着这些问题不放,原因在于正是巴特在早期发表的“本月的神话”文章中指出并解构了白人对黑人的神话。彼时的他并未陷入有关“白人特质”或“动人的天真”这样的陈腔滥调。对于巴特的神话学来说,当白人宣扬自身的特质时,他们又未尝不是天真的呢?想要理解“巴特”对于“天真”一词的使用,关键可能在于理解他所使用的修饰语——“动人的”。他认为认同白人不仅有趣而且动人,这暗示着知面表达了和刺点同样的感觉,因此,知面和刺点的区别可能只是程度的问题。知面可能会触动巴特,但不会刺痛他。穿透知面领域的刺点,指的是“姐姐(或女儿),这位“抚慰人心的妈妈”将腰带低系着,她的手臂交叉于身后,仿佛一名女学童,尤其是她那双带搭扣的皮鞋(为什么这双如此过时的玛丽珍会触动我?我的意思是:它使我想起了什么时候?)这个特别的刺点激起我无限的同情,几乎要接近于某种怜爱了。”

刺动他的刺点其实是两个细节;更确切地说,首先打动巴特的是腰间的一个细节,但是当他的目光转移到脚部时,另一个细节变得更加引人注目了。随后,他排除了照片的干扰,第三个细节脱颖而出,映入眼帘,使得这个来自范·德尔·泽的作品成为了一个绝佳案例,可以用来阐释刺点的另一个品质:只有当影像不在那里,而是“在我内心发挥作用”时,真正的意义才能得到具体的说明(这好似一种浪漫主义诗人的经验,尽管巴特并未建立这种关联)。扫视完宽阔的腰间和脚部后,他凝视着脖颈周围,突然意识到范·德尔·泽肖像中的刺点并不是那双鞋子,也不是那个腰带,而是那条项链。“我意识到真正的刺点是她佩戴着的项链;因为(毫无疑问),我曾经在家中见到某人戴过一条一模一样的(辫式细金链),当她死后,项链被封存在一个放置旧首饰的家庭匣子里……我才意识到,无论刺点有多么即刻、多么尖锐,它仍然可以适应一定的潜伏性(但永远无法经受任何检视)。”

的确,它永远无法经受任何检视。只有当巴特不在看着时,他才能够认出这一刺点,因为此时他挑选的细节(辫式细金链)并不在那里。这位女士佩戴着一串珍珠,坐着的那位也是。大多数读者可能都没有发现“巴特的”错误,因为当巴特认出这一刺点时,范·德尔·泽这张照片已经翻过好几页了。可能也是出于这个原因,很少有作家对此进行评论,而那些进行评论的人也只是单纯感到困惑,认为它毕竟是私人的,或者,将它归咎于复印,认为这“让它看起来又白又厚”。

其实,这个刺点还是存在的,只不过是在另一张照片中,它和若干其他家庭照片一同被巴特复印到了《罗兰·巴特论罗兰·巴特》(Roland Barthes/ par Roland Barthe)(图5)。于是,恰恰是这个错误的细节,而不是实际被拍摄的项链,将巴特引向了照片中痛苦的核心、引向了“带搭扣鞋子”的时光。项链的佩戴者、巴特的姑姑爱丽丝在家庭照片中占据了与范·德尔·泽那位“抚慰人心的妈妈”相同的位置,或者说,至少在这张家庭照片中是如此。因此,是这张照片的构图,而非真实人物身上的鞋子或项链,使得巴特能够进行辨认。可以推测,巴特认出了家庭星座(family constellation),尽管为此他不得不将细节和刺点从一张照片转移到另一张。

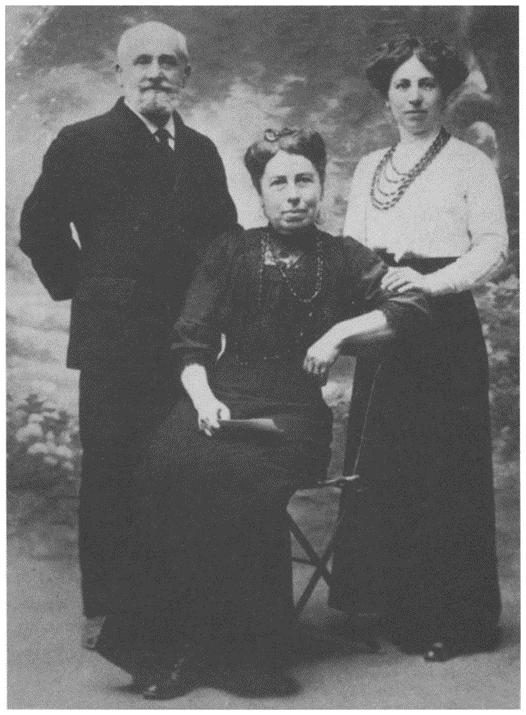

图5 巴特、利昂·巴特和他的女儿爱丽丝,《罗兰·巴特论罗兰·巴特》,1975年

巴特的错误看似只是一个简单的案例,说明他只见树木不见森林。但其实,这个他自认为需要搜索的细节确实是很重要的,它不可缺席。他的努力表明了刺点其他至关重要的方面:刺点可能是构图;刺点可能被遗忘;刺点可能在另一张照片里。这个例子启发了记忆的一个重要面向:当它在某人身上“起效”时,它的核心是欺骗,它的能力表现为渲染、改变和移位(displaced),这和弗洛伊德梦境解释中的细节是一致的。除了刺点使我们想起的任何关于事件或人物的记忆以外,对照片的记忆以及对记忆的刺激本身也可以引发这种移位。但是,错误的记忆能够敞开理解的可能性。当巴特的记忆将珍珠换成了本应在那里的项链时,那个占据着“抚慰人心的妈妈”位置的姑姑就如魔法般地出现了。也许,这条辫式金细链是巴特家庭照片中的刺点。毕竟他伤感地认出了那条项链,他曾见他姑姑戴过,在她死后,项链被封存在一个“家庭匣子”里,在一个暗室里,而非巴特标题中的明室,后者因与暗室相反而为人所熟知。但也许,范·德尔·泽的肖像只是让他想起了他曾见过姑姑的家庭照片,甚至连那个封存在家庭匣子里的珠宝,都可能只是存活于照片之中。正如阿特·斯皮格曼(Art Spiegelman)写道,当他试图在自己的作品中使用家庭照片时:“这些快照就像黑暗中的火光一样,照亮了我的过去……尽管它们通常只是让我想起之前曾见过这些照片而已!”

巴特对于刺点的误认是否能够解释,他针对知面所说的拍摄对象的天真这一错误?只有当这张体面的家庭照片掩盖着残酷的现实时,他在肖像中看到的天真才会“动人”。然而事实证明,他在肖像中看到的动人的天真、体面的家庭生活,实际上掩盖着一个女人的沉闷生活,她却越是体面,就越是可怜。但这揭示的并非哈姆林区黑人家庭的天真。而是法国白人家庭的天真,也就是巴特家庭的天真。“我的姑姑终身未婚,像位老仆人那样陪伴在我母亲身旁,每每想起她在乡下的悲惨生活,我总是感到很痛苦。”无论这个黑人家庭是否认同白人特质,巴特肯定已经认同了自己家庭中的黑人特质。他认同了他们的天真动人和错误的自我认同。但是,在别人家庭中令人感动的事情,在自己的家庭却令人受伤。巴特明白这些反转吗?他知道项链并不在那里吗?作者巴特当然明白。否则,叙述者“巴特”绝对不会附加一句说,刺点无法经受任何检视,也许,他是在狡猾地提醒读者不要翻回去查看那张照片。

随着第二个来源的引入,刺点的概念变得更加复杂了,它被描述为“对所思(noeme,‘曾经存在过’)的悲痛强调”,它是时间流逝的纯粹表现,其中蕴含着死亡。任何照片都具有这种将死/已死的特性,即使主体仍然在世,即使并非所有照片都会直接产生这种效果,正如巴特在看到亚历山大·加纳德(Alexander Gardner)那张即将被处决的暗杀者肖像时所描述的那样。不过,让叙述者最为痛苦的极端例子并非罪犯,而是他母亲孩童时的照片。这是在她死后不久找到的,当时巴特正在整理照片,寻找一张不仅能够认出母亲、而且能够在其中找到“我珍爱的那副面孔的真相”的照片。他找到了那么几张,只有一张给了他想要的感觉,尽管它并非最出众的。他将其命名为“冬日花园照片”(Winter Garden Photograph),因为那是在温室里拍摄的。

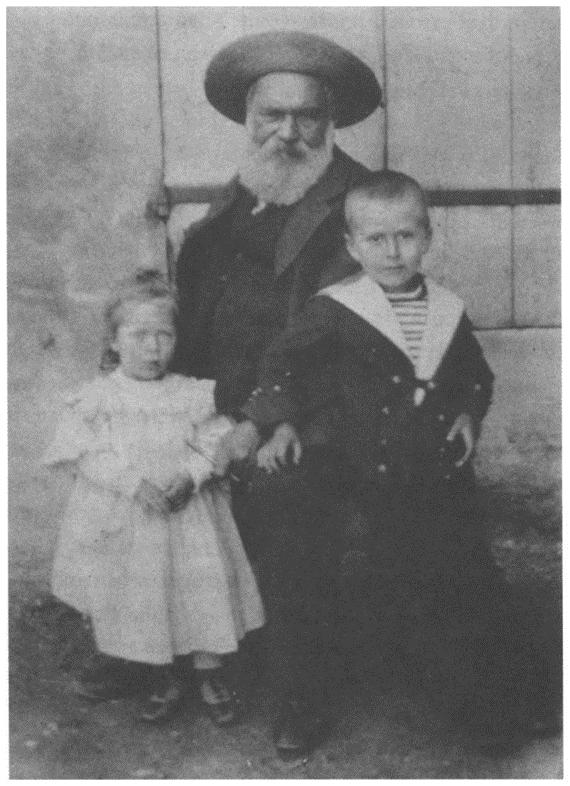

我母亲当时(1898年)五岁,舅舅七岁。舅舅倚在桥栏上,沿着桥栏伸出另一只手;母亲比他矮一些,站得稍微靠后,面向镜头;你能看出摄影师说了什么:“往前走一点,这样我们才能看到你”;她用手握着一根手指,就像小孩经常做的那样,一副尴尬的样子。

这是一张暗淡的、泛黄的照片;母亲的脸庞并不清晰,随时都有可能消失。然而它具有启发性。它表现了“一个至高无上的纯真形象……在这个小女孩的影像中,我看到了一种良善,这使她得以存在、永远存在。”不同于他所讨论的其他照片,他选择不在书中复印这张照片,表面上看是因为这对他的读者来说毫无意义。

但实际上,很可能并不存在冬日花园照片,也就无从复印,即便有,可能也只有那张弗朗茨·卡夫卡六岁时的照片,沃尔特·本雅明在“摄影简史”中描述道,照片上有棕榈树、卡夫卡饱含深情的双眼,还有他头上戴着的大帽子。本雅明将这一场景暂定为一种“冬日花园景观”,但是刊发在《新观察家》摄影特刊上的法国译本却明确地将卡夫卡放置在一个冬日花园里。和巴特的情况一样,卡夫卡的冬日花园照片也没有复印在该译本上,但是编辑却给这篇文章配了若干其他照片,其中就包括范·德尔·泽的家庭肖像。如果确实不存在巴特母亲与舅舅的那张冬日花园照片,那么也就是说,本雅明的描述启发了巴特将两个孩童的照片进行重新定位,远离《祖先》(La souche,巴特随后在《明室》中提供的家庭照片)中那位冷漠的老祖父,进入一个养育的冬日花园,在那里他可以保全他的母亲(图6)。祖父的大帽子和本雅明针对卡夫卡照片所做的描述是类似的,这或许也帮助巴特在卡夫卡的照片和母亲的照片之间建立了关联。直到最近,巴特所描述的(但未被复印的)冬日花园照片和《祖先》之间的相似性才被注意到。就像被替换为辫式细金链的珍珠项链一样,照片的描述和照片的复印之间的距离可能也掩盖了某些相似性,尽管这里的迟到不是描述,而是照片。看到《祖先》这幅照片的读者,如果脑海里还留有暗淡的冬日花园照片的深刻印象,那么或许会会心一笑,就像悬疑小说的读者突然遭遇事件的转折,这会迫使他们重新考虑之前发生的一切。如果是这样,那么要是作者生前已经意识到几乎没有读者那么做,他一定会很失望。这种相似性并非完全没有引起注意,在一开始,曾经有些读者感到困惑,有人想知道为什么冬日花园照片比《祖先》这张照片更有力量,而另一个人则将《祖先》误认为是巴特父亲的肖像。然而,当戴安娜·奈特(Diana Knight)终于在出版物上提出了《祖先》就是冬日花园照片这一可能性时,几乎没有读者愿意去关注这一曲折的情节。

图6 《祖先》,《明室》,1980年

这或许言之有理。当然,那张冬日花园照片也可以存在。也许每当他的母亲和舅舅摆出拍照姿势时,他们都会不假思索地站在同一位置,她用手握着一根手指,稍向后站,而他站得靠前,倚靠在或将伸展手臂到任何方便的地方,例如栏杆或是膝盖。他们总是摆出相同的姿势,无论身在何处:在木桥的尽头或生命的尽头;在繁茂的冬日花园的树枝与棕榈之间,或在冬日花园那裸露的泥土上,围绕着他们的祖父站着,除了他们自己之外,没有任何树木,只有一个souche(树干,家族的创始人,巴特所说的老男人),和两个分支。但是,即便冬日花园照片一直在那间明室里,那里的视野永远不被遮蔽,但不同于埃德加·爱伦·坡那封被盗窃的信,此处需要隐藏的不是照片,而是它的意义。读者一定会感到很泄气,想知道这张平庸的照片如何能够带来这样的伤害,孩子们为何必须被单独放置在一个冬日花园里,而没有这位老男人的散漫陪伴。“我的母亲和她的祖父之间能有什么关系?”他在谈论这张照片时写道,“这个树干(祖先)那么威严、那么雄伟、那么雨果式、那么麻木不仁。”的确,如果《祖先》就是冬日花园照片,那么巴特针对冬日花园的编造,不仅使他母亲的照片转换成了符合明室的隐喻,同时也将烦人的祖父移除了。辫式细金链应该在那里;老男人不该在那里。男人和项链都在场,但缺席。刺点就是不在那里的细节,或人们希望不在那里的细节。在这本关于丧失的书中,缺席即在场。《明室》所致力于讲述的刺点就像让·保罗-萨特在《想象界》(L'imaginaire)中所说的心象(mental image),它是“物体所具有的特定方式,能够在存在中缺席,”或在缺席中存在。刺点对应于拉康那蒙骗双眼的凝视。

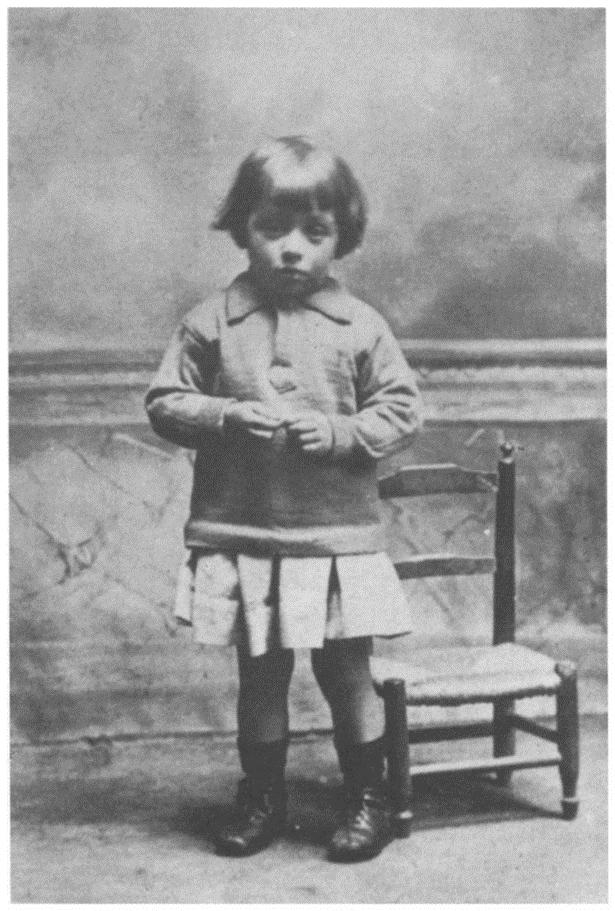

这一细节的移位不仅是拉康式的,也是弗洛伊德式的。细节在这里被移位了,如同范·德尔·泽照片所发生的情况。巴特强调了他母亲那至高无上的纯真面孔,以此作为照片的区别标记。然而,他在这张照片中也注意到其他细节,例如他母亲的“尴尬的样子”,“用手握着一根手指,就像小孩经常做的那样”。小孩究竟有多经常做这个动作?也许他们每天都这么做,但是我搜寻了自己家庭几代人的照片,却没有找到任何例证。假设真的存在冬日花园照片,那么巴特的母亲恐怕不止一次做过这个动作。巴特的家庭相册中至少出现过三次这样的动作,两次来自巴特的母亲,一次来自巴特自己小时候,他在《罗兰·巴特论罗兰·巴特》中出版了这张照片(图7)。也许在这里,正如范·德尔·泽的肖像中所描述的那样,刺点是一个细节。在冬日花园照片中,巴特发现的不(只)是他的母亲,他还发现了自己,作为孩童的自己,尤其是从照片中了解到的孩童。一连串的照片带领巴特在影像之间搜寻,直到意外发现自己就是自己的母亲,正如他照顾着生病临终的母亲时,他就是母亲的母亲。

图7 罗兰·巴特,《罗兰·巴特论罗兰·巴特》

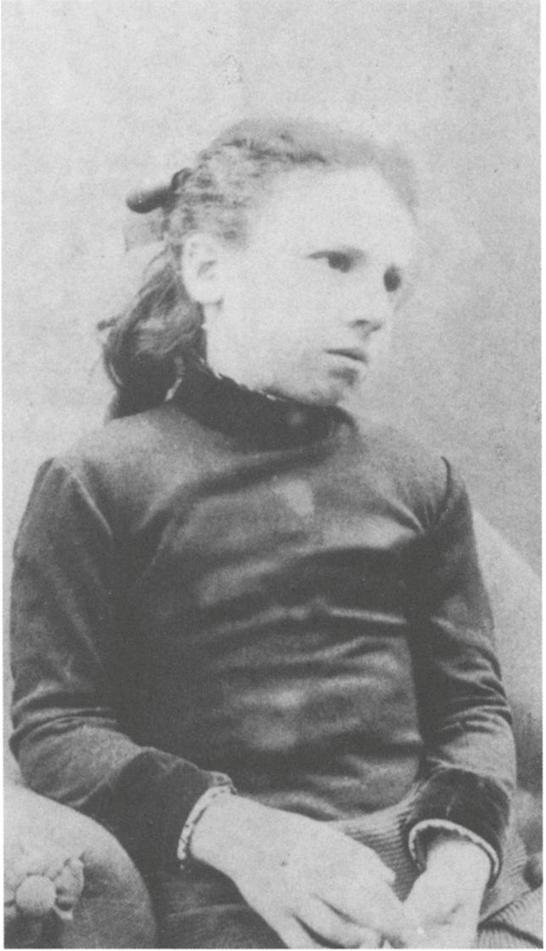

但他也是姑姑爱丽丝。巴特随后在书中告诉我们,他独自与母亲生活在一起,直到母亲早于自己两年去世。那么他和这个终身未婚、独自陪伴在她母亲身旁的女人,又有什么分别?他在《明室》中写道,在特定的照片中,他带有“姑姑的样貌”。戴安娜·奈特对巴特最喜欢的照片中的几个异常现象进行了敏锐的观察,认为“他们之间体现了父系的终止”。尽管他们都是家谱树中没有后代的分支,但让巴特印象深刻的并非她的后继无人,而是她的孤独。“父亲的妹妹:她终身孤独”,这是《罗兰·巴特论罗兰·巴特》中爱丽丝肖像(图8)的标题。前一页中爱丽丝与父母的肖像(图5)是否掩盖了在她童年肖像中暴露出来的伤感?巴特孩童时期的肖像也同样激发了对自身“不可还原性”(l'irreductib)的观察:“在孩童时期,我很清楚地看到了自己的阴郁面”,这种原始的阴郁也栖居在成年的巴特身上。

图8 爱丽丝·巴特,《罗兰·巴特论罗兰·巴特》

刺点的移位使得冬日花园照片具备了另一个不那么私人的意义,这种意义被它的缺席所掩盖。如果刺点被移位了,有如不在场证明,那么所谓不在那里的细节,所谓的“曾经存在过”,就从未存在过。而照片的指示性力量也不复存在。在拍摄照片时,相机之前必有某物这一事实就不再是照片力量的绝对来源。这并不是说如果冬日花园照片被证明是一次虚构,那么《明室》就会大打折扣。对于《明室》的读者来说,它是否存在并不重要。看不见的冬日花园照片的虚构真相如此强大,以至于它能够在可能不存在的情况下存活,正如范·德尔·泽的拍摄对象那失踪的项链,只有在类似于小说的转折中,借助错位才能获得力量。但这一无关紧要的事实却影响着所有的摄影指示性理论。提出这些影像不存在的可能性、意识到它们的存在有多么地不重要,就是对这个基础性概念提出质疑。事实是,相机之前必有某物是重要的;某物是什么并不重要。重要的东西已经被移位了。

巴特对不可还原之物的认同也同样重要。巴特的伤感和他姑姑爱丽丝的伤感,就像他母亲的简单淳朴那样,在他们童年照片中闪着光亮。正如帕赞尼的意大利风情和愉悦感似乎通过照片的指示性直接在广告中表现出来一样,巴特那不可还原的阴郁、妹妹的孤独以及使其母亲得以存在的良善,在他们年轻的照片中也可见一斑。一张照片可以追溯到相机之前的原始存在,一个人可以追溯到他原始的童年。人们可以通过意面直接看到它的意大利民族特性。一个小孩并不比蔬菜更能掩饰其本质,他展露了“不可还原性”,就像帕赞尼的蔬菜展露了意大利风情。唯一的区别在于:那些在镜头前保证广告真实性的生动细节,在照片中是缺席的。本质是无从保证的。

然而即使项链不在了,痛苦仍旧在那里。如果照片的惊人力量并不来自相机之前的某物,那么它就来自别处。我们可以在这些照片所建立的识别网络中去寻找它。他们从巴特的家庭开始,并由此延展开来。如果说巴特认同的是姑姑爱丽丝,那么通过对他那如女儿般的母亲的细心呵护,在一种跨性别、跨大西洋、跨种族的认同中,他也成为了范·德尔·泽照片中“抚慰人心的妈妈”,对巴特来说,这个女人“因为她的项链”,从而“在她的肖像之外,还有一个完整的人生”。在巴特童年到访外省时,姑姑曾教他弹钢琴,巴特也在她母亲(也就是巴特的祖母)去世后,特意前去陪伴她。但是当巴特的母亲去世时,他的姑姑没有前来安慰,因为她的项链已经被放置在一个“家庭匣子”里了。

巴特对这些人的“认同”让多张照片联系在一起,并形成了一系列的身份关系。这个为他而“存在”的照片社会,将他的家人和一系列陌生人联系起来。但是,无论是与肖像的交会还是与家庭的交会,巴特与范·德尔·泽的拍摄对象的交会就像这个悲剧叙事中的大多数交会一样,始终都会错过彼此。因此为了让拍摄对象成为他家庭的一部分,他几乎清空了他们所有的身份,除了他们那作为边缘阶级代表的地位,因为这一点可以由叙述者进行同化。实际上,边缘人物在《明室》的插图中占据很大比例,在这25张照片中,包括一个吉普赛人(智障者)、一个被判处死刑的人(来自小意大利贫民窟的儿童)、三个非裔美国人(包括范·德尔·泽的拍摄对象在内),以及一个非洲人。对于巴特来说,这些主体或许是重要的认同对象,他对边缘地位的大部分主张在《罗兰·巴特论罗兰·巴特》中得到了说明。可能也存在一厢情愿的因素。巴特很可能将这位黑人妇女的姿态以及她那来自20世纪20年代的时髦服饰理解为对一种自我支配(self possession)的展示,他非常希望自己的姑姑也能拥有这些。巴特与这位身着节日服饰的女士的关系是片面的、误导的、不可知的,但也是辛酸的、有意义的。在这之前的巴特还是一位修辞学分析家,他会将这张照片作为神话思维的一个例证来展开评论;然而,那时巴特写的是论文。正如我试图展示的那样,《明室》并不是一篇论文。他没有揭露使意面广告产生效果的天真,而是将自己置身为“一个天真的人、文化之外的人、没有受过教育的人,会不断地对摄影感到惊讶。”

当摄影进入微妙的人际关系领域时,每个人都是这样天真的观看者。人与人之间的关系和人与照片之间的关系同样是片面的。即便是人,也无法通过预先存在的本质来确定我们对他们的反应。我们赋予他们的是我们需要他们拥有的特质,当他们喜欢珍珠时,我们将金丝带挂在他们脖子上。有人可能会说,我们不仅错误辨认了他们,而且错误认同了他们。在阅读《明室》的过程中,照片最为重要的指示性力量可能并不在于照片与其主体之间的关系,而是在于照片与其观看者/使用者之间的关系,我愿称之为一种“操演性指示符”(performative index),或一种“认同的指示符”(index of identification)。《明室》让我们得以看见它的叙述者使用照片来满足自己的欲望,即通过认同母亲来拥有她或与她融为一体,将她吞并、保存起来。摄影术本身就是一个冬日花园,像一个明亮的房间,在冬天让光线透进来,人为地保存那些理应死去的东西。

《明室》的叙述者操演(而不是论证)在冬日花园的相遇,因为他就像许多艺术史学家或评论家那样,陷入了证据与存在的修辞,陷入了母亲那副面孔的真相。他寻觅一张“实质”的照片。但所谓“实质”、真相都只能是他所追求的关系的外部保证,这种关系的建立如同大多数关系一样,没有丝毫保障。

文章

Representations, No. 80 (Autumn, 2002), pp. 99-118.

作者

玛格丽特·奥林(Margaret Olin),美国著名艺术史学家,目前已出版《触摸照片》(Touching Photographs,2012年)、《没有艺术的国家》(The Nation without Art,2007年)、《阿洛伊斯·李格尔艺术理论中的表现形式》(Forms of Representation in Alois Riegl's Theory of Art,1992年)等。

译者

王敏燕,浙江大学传媒与国际文化学院博士生,公众号“观察者的技术”负责人,目前研究方向为媒介理论与技术哲学。

* * *

影艺家2023年译介计划

&

招募摄影史论译者

原标题:《动人的照片:罗兰·巴特的“误”认 | 玛格丽特·奥林》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司