- +1

无聊新闻:短视频用户如何看见“另一个世界”?

打开短视频软件,类似“黄色醒目标题+一句话网友评价+氛围感音乐”的社会新闻已屡见不鲜。由于真假难辨、核心新闻要素一般不超过20秒,为“博眼球”而充斥了煽情性和娱乐性,已有业内人士将其生动地比喻为“新黄色新闻”“碎片化的无聊新闻”。

图片整合来源:微信公号“新京报传媒研究”

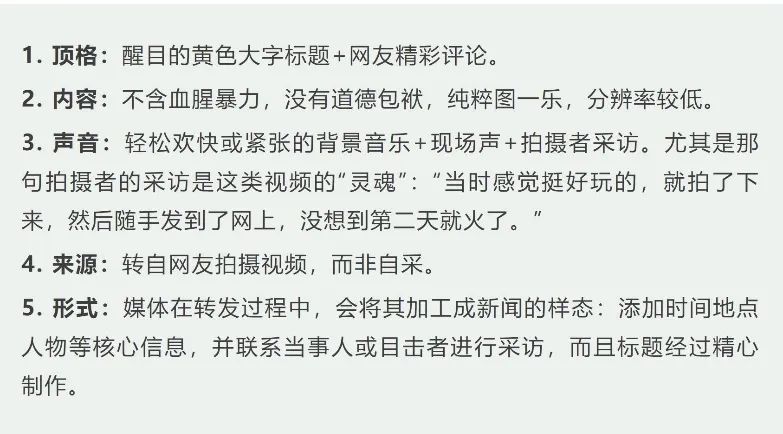

五大特征还原“无聊新闻”内核

综合复旦大学张志安教授、中国传媒大学詹新惠教授、中央民族大学郭全中教授等观点,结合笔者观察,当前这类低俗猎奇新闻有如下五大特征:

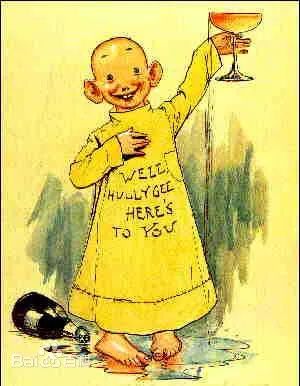

其一,新闻性较弱(5W要素不全)、娱乐性和猎奇性较强,本质上与早期西方黄色新闻的商业化逻辑一致。郭全中教授认为,二者的共同点都是为了激烈的生产竞争和获取流量。在新闻形式上也比较相似,例如标题党,内容具有虚假性、煽动性、夸张化,擅长利用心理特点抓住用户的眼球。本质都是在新的媒介形态下为了流量进行的一种过度的、畸形的创新。

图:西方黄色新闻的起源和“黄孩子”漫画

(上图:微信公号“新京报传媒研究” 下图:百度百科)

其二,发布主体既包括UGC模式下的普通网民,也包括专业媒体。部分机构媒体受到经营压力影响,也加入了碎片化的“无聊新闻”二创阵营中。对于网民“随手拍”的内容没有严加过滤筛选,亦或并没有对事实进行深入调查便进行了转发。

其三,由于真假参半,从性质上既包括炮制谣言的虚假新闻,也包括断章取义、耸人听闻的失实新闻。二者不可混为一谈,治理力度和方向上也应有所区分。

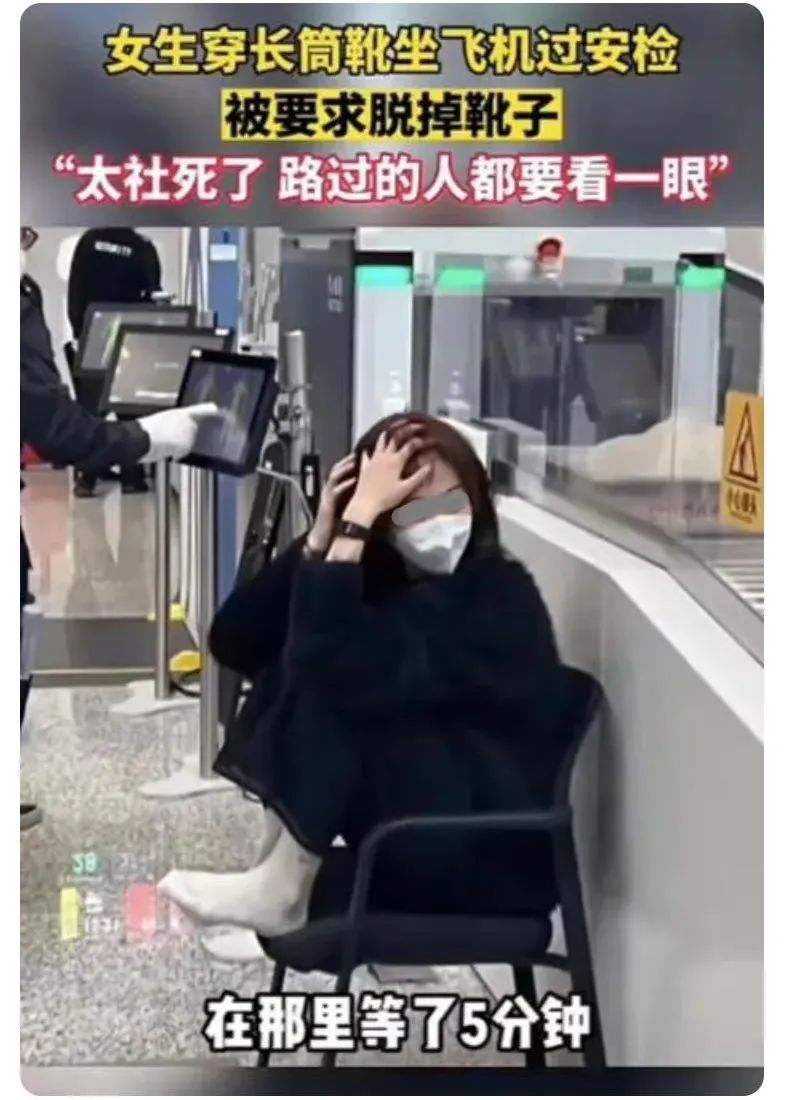

其四,对于此类“无聊新闻”的影响,业内共识是弊大于利,但一定程度上也满足了社会情绪解压的现实需求。正如微信公号“浙江宣传”所言,仅需几秒或十几秒,便能带来一次感官刺激,令人暂时忘却烦恼。加上部分内容就是身边发生的事,网友有时会“感同身受”。比如,过安检脱掉长靴的短视频下面,就有许多网友分享自己遇到的“奇葩”安检经历。

其五,“无聊新闻”并非短视频平台的“专利”,而是经历了“早期互联网门户-新闻资讯类App-短视频平台”的移动互联网传播生态演变,由于“算法新闻”而受到了更多关注。《2023中国网络视听发展研究报告》显示,截至2022年12月,我国网络视听用户规模达10.40亿,45.9%的网民通过短视频平台获取新闻资讯。基于此,本文将探析作为这类低俗猎奇新闻重要集散地的短视频平台,该如何在相关治理中守土有责。

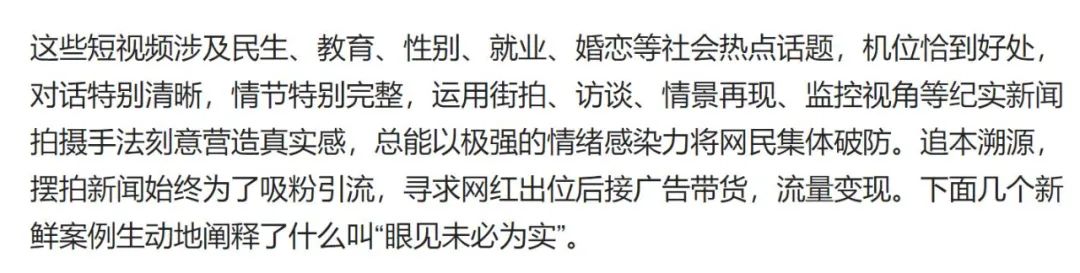

图:业内总结的“新黄色新闻”特点

(上图:黄河新闻网 下图:微信公号“庖丁解news”)

“无聊新闻”为何受欢迎?PMA三要素缺一不可

探究短视频平台“无聊新闻”的表现及成因,平台(P)、媒介(M,包含网红自媒体和机构媒体)、受众(A)三者的“算法捆绑”模式占据主导地位,具体表征有二:

模式一为“平台(主动算法推送)-媒介(中介变量,自媒体、少数机构媒体)-受众”的传播链。在此模式中,“无聊新闻”是平台主动向用户推送的信息流“算法模型”中的重要一环,短视频平台因此成为了议程设置的发起者。而后经过自媒体以及机构媒体这一“中介扩音器”传播后,最终抵达受众端。

模式二为“媒介(自媒体、少数机构媒体)-平台(中介变量)-受众”的传播链。该模式中,追求“流量变现”的网红或少数媒体为始作俑者。而短视频平台作为中介变量,依据网红和机构媒体的粉丝量等数据进行“传播赋权”,又进一步拉升了“碎片新闻”的传播力。

不难看出,在两类模式中,平台算法是否针对无聊新闻设置了严谨的专项审核,把好内容安全、道德伦理、社会治理“三道关”,对短视频平台中低俗猎奇信息的能见度和影响力而言,都尤为关键。

“无聊新闻”为何要正视:警惕影响溢出至线下

正如“种瓜得瓜,种豆得豆”“假亦真时真亦假”,长期接触游走在虚假信息和失实信息边缘地带的无聊新闻,“信息茧房”不仅容易局限个人认知、加剧数字鸿沟,还会降低用户对谣言的辨识力,从而加大互联网舆论生态的治理难度。很多散播者事后都妄图以“当时感觉挺好玩的,就拍了下来,没想到第二天就火了”这样的说辞来狡辩,但不少事实证明,许多炮制实际上是处心积虑而为,骗取流量从而引流变现才是“终极目标”。从“阜阳敏姐摆拍家暴视频”到某网红为“低成本解约”谎称被上司“性骚扰”,再到“大凉山公益摆拍 捐款3000元收回2800元”,类似信息既占用公共资源,又消费公众同情心,有损社会信任。正如网友所说,“这只会伤害了那些真正需要被帮助的人”。

无聊新闻的影响还容易从互联网线上“溢出”到线下的社会治理中,对一些社会群体价值观的渗透不可小觑。当前一些在短视频传播的无聊新闻将生活矛盾社会化,加剧了“宝妈”和未婚女性用户“恐婚恐育”的焦虑。不少自媒体营销号通过摆拍演绎的方式,围绕“婆媳矛盾”“原配抓小三”等题材,借助平台个性化推荐机制,对年轻女性群体展开“算法围猎”。上海师范大学学者宓淑贤表示,“婆媳”已经成为短视频用户关注度较高的话题。视频的发布者和评论者大部分是已婚年轻女性,年龄在25-35岁。反映婆媳和睦关系的短视频跟评多为观点性评论,而反映婆媳关系不和谐者多为事件代入型评论,且经常出现一些差别非常大甚至对立的观点。当前,少子化、老龄化已成为我国人口发展的新趋势,平台应在引导社会正确看待和理性探讨“生育焦虑”成因上有所担当,对引流目的性强、煽动夸张性大的账号及时限流降噪。

平台责任:一封了之不现实,算法治理防未病

当前针对“无聊新闻”的治理,虽然官方未有明确表态,但诸如今年3月中央网信办部署开展的“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动中,明确要求推动网站平台积极履行主体责任,有效破解造谣传谣、恶意炒作、假冒仿冒、违规营利等“自媒体”管理难题。据“网信中国”,“截至5月22日,重点平台累计清理违规信息141.09万余条,处置违规账号92.76万余个,其中永久关闭账号6.66万余个,对外发布公告110余期,有力震慑自媒体违法违规行为,专项行动取得阶段性成效”。其中,抖音上线“演绎或虚构”作品标注新规则,快手上线粉丝清零、粉丝抹除、限制粉丝增长等管控手段,均体现出了平台有所作为的一面。但是,面临层出不穷的低俗猎奇新闻,短视频平台治理不能仅局限于事后封禁,更要从算法治理上防患于未然,人民数据研究院据此提出两点参考建议:

让更多用户知晓如何“更换”好奇心,确保算法选择权。正如学者彭兰所言,今天的互联网正处于“过度连接”的阶段,对于算法推荐类服务产品而言,同时给予用户连接或反连接的选择很关键。2022年1月出台的《互联网信息服务算法推荐管理规定》明确用户享有“算法选择权”,要求算法推荐服务提供者“向用户提供便捷的关闭算法推荐服务的选项”“应当向用户提供选择或者删除用于算法推荐服务的针对其个人特征的用户标签的功能”。在某短视频平台上,用户的确可以根据自己的喜好,在“我”-“使用管理助手”-“内容偏好设置”中选择感兴趣的内容版块,并且自由调整推荐强度(如下图)。然而在现实操作中,用户要么沉溺在“算法茧房”中、对调整“算法标签”漠不关心,要么在相对隐蔽的功能设置下想找也难找到。

据北京大学新闻与传播学院博士生蒋雪颖调查显示,49%的参与调查者认为自己对短视频平台个性化推荐机制有所了解,但实际上了解程度有限,存在许多误解。63%的参与调查者了解意愿较低,其中40%的参与调查者表现出了无所谓的态度。结合这一现状笔者认为,针对碎片化的“无聊新闻”,短视频平台理应在页面显著位置增加“低连接”“不连接”模式以及“实时修改兴趣标签”功能,以更加清晰、便捷的形式,引导用户避免被困在算法窘境中循环往复。短视频平台在让用户享受“算法红利”的同时,也有责任让更多人知晓如何行使算法选择权,“更换”自己的好奇心,从而接触“无聊新闻”之外的另一个世界。

设置“反无聊新闻”算法模型,提升短视频用户的数字素养。即便给予用户“反连接”的权利,习惯了娱乐化信息流的受众也有可能“并不领情”,从而继续沉溺于其中。面对这一情境,短视频平台该如何充当社会情绪的解压阀而非拱火器?当平台监测到用户超过半小时仍沉浸在猎奇低俗类信息后,能否即刻触发“反无聊新闻”算法模型,推送用户感兴趣但充满了正能量的同类题材优质信息,从而来转移用户注意力,避免困在算法茧房中“把传言当真理”“把极端当普遍”。

无论采取何种方式,面对“无聊新闻”这一弊大于利的传播现象,短视频平台坚持守土有责,对于企业的ESG治理水平而言,能够体现在“S”端即社会议题中的企业担当。长远来看,也有助于提升社会公众的数字素养,从而实现社会效益和经济效益的有机统一。

作者:人民数据研究院高级研究员 刘少川(实习生杨瑜对本文亦有贡献)

来源: 人民网舆情数据中心

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司