- +1

她是最伟大的作家之一,但你可能从未听说

《生命是个奇迹》

《生命是个奇迹》你有没有觉得现在越来越看不懂文字了?它们有时会以极其复杂的构成出现——夹杂着emoji图标,谐音,还有如nsdd、yygq之类的中文缩写字母。撞上这些句子时,理解起来简直就像解谜。但与此同时,好像我们也确实不那么会使用文字了,我们能娴熟的使用表情包,能明白一个看似友善的emoji符号背后表达的深层含义,也能快速适应当下最流行的新梗,但真正的文字呢?好像有点无从下手。

就好像,文字,在褪色一样?

克罗地亚荷兰籍作家杜布拉夫卡·乌格雷西奇在一次主题演讲中曾提到:“现在,不仅仅是儿童,成年人也开始依赖缩写和表情符号。我们的情绪也改变了。同样出现变化的,还有我们的感官、我们的规范、我们的交流方式,以及最重要的,我们的时间感。”

杜布拉夫卡·乌格雷西奇对文字褪色的敏感与重视,来源于她与文字相处过程中的独特经历。她于1949年3月29日生于前南斯拉夫,内战爆发后,流亡欧洲,一生反对战争及民族主义。她始终坚持用塞尔维亚·克罗地亚语写作,致力于推动母语的开放性,维护文化的连续性。

她一直不断追问“语言”、“文字”与“内在记忆”之间的关系,试图像保护野生动物一样保护文字。2023年3月17日,杜布拉夫卡因病逝世,享年73岁,而她留给我们了一条可以深潜入文字和记忆的小径。沿着这条小径,不断深入语言和叙事的内部,或许我们也能体会到曾经在她体内翻涌过的关于人类心灵幽微与群体命运的无常瞬间。

目前杜布拉夫卡的两部小说《狐狸》与《疼痛部》已经来到中文世界,即将出版的还有《无条件投降博物馆》《多谢不阅》《芭芭雅嘎下了个蛋》等。

下文为《卫报》的悼念文章,也是一幅鲜活的生平与创作肖像,作者是Marina Warner,理想国全文翻译如下,与中文读者一同怀念杜布拉夫卡。

杜布拉夫卡·乌格雷西奇

杜布拉夫卡·乌格雷西奇(Dubravka Ugrešić),1949年3月29日生于前南斯拉夫,内战爆发后流亡欧洲,一生反对战争及民族主义。她坚持用塞尔维亚-克罗地亚语写作,但拒绝承认自己是克罗地亚作家,而是将自己定义为“跨国界”或“后-国家”的写作者,致力于推动母语的开放性,维护文化的连续性。

杜布拉夫卡·乌格雷西奇(Dubravka Ugrešić),1949年3月29日生于前南斯拉夫,内战爆发后流亡欧洲,一生反对战争及民族主义。她坚持用塞尔维亚-克罗地亚语写作,但拒绝承认自己是克罗地亚作家,而是将自己定义为“跨国界”或“后-国家”的写作者,致力于推动母语的开放性,维护文化的连续性。以自身经验为源泉,杜布拉夫卡多年来一直在书写“故国”“战争”“移民”“流亡”“同胞”,但她不甘于只做时代的记录者和见证人,而是不断深入语言与叙事内部,探索人类心灵的幽微角落与群体命运的无常瞬间,以复杂的结构、有力的意象、准确的修辞,将历史与记忆妥帖地安放在文学的世界,呈现了一种极具反思能力的移民文学样本,同时也是一部绵延无尽的命运组曲。

杜布拉夫卡长年盘踞诺奖赔率榜前列,同时也是欧洲极为重要的知识分子型作家,《卫报》赞称杜布拉夫卡是“你从未听说过的十个最伟大的作家之一”,苏珊·桑塔格对她也极为珍视:“一个值得被仿效的作家。一个应当被珍惜的作家。”约瑟夫·布罗茨基更是不吝赞美:“看清这个世界的黑暗需要一双局外人的眼睛:杜布拉夫卡·乌格雷西奇就是那个局外人。

01

克罗地亚女巫决定抄起扫帚飞走

22岁时,杜布拉夫卡的处女作《小火苗》(Little Flame, 1971)在她(当时)的祖国南斯拉夫出版,这是一部情节活泼的实验性儿童读物,具有鲜明的个人特色;《跋涉意识之流》(Fording the Stream of Consciousness, 1988)则描述了一场国际文学会议,书中角色及其作者纷纷登场,与那些(在他们看来)严重歪曲了他们的学者对峙;行文轻盈又博学多识,展示了杜布拉夫卡对文学领域与专业知识的精通、对戏仿的热爱,以及在口技表演上的天赋。随着生活境遇越发复杂,她那些机智、幽默、荒诞的小说也赢得了应有的尊重,以及诸多奖项。

在前南斯拉夫被90年代内战吞噬前的轻快日子里,她同时栖身于两个截然不同的世界,既是天马行空的小说家,也是一位学者,在萨格勒布大学工作,1918年南斯拉夫成立前,这座城市曾隶属于奥匈帝国。她的主要研究领域是俄罗斯先锋派,包括阅读和编辑那些作家的作品。

1980年铁托去世后,南斯拉夫最终解体为几个独立的民族国家。1991年,克罗地亚和斯洛文尼亚宣布独立,杜布拉夫卡也被卷入风波:作为保加利亚母亲的女儿,她在种族上算不得完全“纯洁”;她的学术研究领域也给她带来麻烦。1992年的一篇檄文将她与其他四位女作家蔑称为“克罗地亚五女巫”,十字架也开始出现在大学寝室和私人办公室,她在表达对新民族主义者选择性记忆的恐惧时,同事们纷纷背过身。于是在1993 年,她离开了这个新的国家,几乎是毫不犹豫,正如她后来所说,这是一场冲动的行动:“我决定抄起我的扫帚飞走。”

杜布拉夫卡,1992

杜布拉夫卡,199202

活在别人的地方,但那不是“流亡”

从此,她以流浪者、移民、跨国界者的身份行走于世——她拒绝使用“流亡”这个词,因其自带的某种光环。她的写作越发尖刻、忧郁,充满毫不留情、斯威夫特式的犀利,又处处闪耀着机智的顽笑,以及对被她诊断为“不断扩大的空洞的受害者“的同情。以其难以复刻的文化背景为参照,在新的、别人的地方,她收集了诸多素材,从心理治疗到购物中心,从迪士尼到整容手术,再炮制成尖锐的文章。

对杜布拉夫卡来说,曲意逢迎就像赤道的雪一样陌生。她喜欢援引伯林的“狐狸-刺猬”说,尽管她对狐狸这种“知道很多事情,而不是一件大事”的生灵怀有极高的认同,但她自己其实更像豪猪,或是海胆,生着危险的倒刺。

在她的作品《美好的一天》(Have a Nice Day,1994)深层剖析了美国的伪善,《文化谎言》(The Culture of Lies,1996)强烈谴责了意识形态对历史的抹杀,《无人在家》(Nobody's Home,2005)谈及欧洲的问题、归属的意义,以及对幻想中过去的眷恋,《多谢不阅》(Thank You for Not Reading,2016)则无畏地向出版业的过度商业化发起进攻。她还喜欢援引安徒生童话《皇帝的新衣》中那位小男孩作为例子:他指出了其他人都看不到,至少是装作看不到的的东西。

杜布拉夫卡

杜布拉夫卡进行散文创作的同时,她还发展出一种活泼的文体,并将其戏称为“拼凑小说”(patchwork fiction),包含自传、漫游主义、政治讽刺、文学评论和嘉年华般的情节设计等诸多形式。在这些作品中,她从一开始就钟爱的那些作家,如布尔加科夫、果戈理和赫列勃尼科夫等,一直萦回不去。

和散文一样,她的小说中也洋溢着广泛的兴趣——怪诞喜剧、儿童文学(爱丽丝梦游仙境、彼得潘、绿野仙踪)、斯拉夫民间故事、动物寓言,以及来自全世界各种文化的童话。在这些“拼凑小说”,比如说《无条件投降博物馆》(The Museum of Unconditional Surrender,1999)中,她记录下的“不是难民逃亡时血淋淋的截肢,而是抵达后灰色的组织排异过程”(《纽约时报》评论语)。

在《疼痛部》(The Ministry of Pain,2004)中,她充分挖掘了这一蕴藏丰富的复合矿层,以展现西方所谓“自由”及其扭曲变形,并在1989年后的新政治秩序中索回“被没收的记忆”。在《芭芭雅嘎下了个蛋》(Baba Yaga Laid an Egg,2007)和《狐狸》(Fox,2017)中,她愉快地重塑了那些被丑化的女性形象,糊涂的老太婆、泼妇,当然,还有女巫。

03

用一种被自己祖国禁止的母语写作

杜布拉夫卡出生于萨格勒布东南部的库蒂纳,母亲是来自布尔加斯的医疗行政管理人员,父亲则在“二战”期间作为游击队员参加了反法西斯战争,之后担任市里一家石化厂的厂长。杜布拉夫卡在萨格勒布大学和莫斯科学习期间主修比较文学于俄语文学,1973年至1993年间,任教于萨格勒布文学理论研究所。

被迫离开南斯拉夫后,工资和奖金只能勉强糊口,杜布拉夫卡靠着咖啡、香烟,以及各种访学基金维持生计,先是在美国的拉德克利夫大学、加州大学洛杉矶分校、哥伦比亚大学、卫斯理大学,然后是德国、荷兰,最终定居阿姆斯特丹,并于2004年取得荷兰公民身份,这一结果更多是出于偶然,而非刻意安排。

她始终拒绝以克罗地亚作家自居,并坚持使用塞尔维亚-克罗地亚语写作,虽然在克罗地亚,该地区的其他通用语言,包括塞尔维亚语在内,均已遭到排斥。2021年,被英国皇家文学学会选为国际作家之一时,她表达了自己的喜悦,因为除了文学,她已别无他乡。——不错,她的确重新回到了自己的出生地,但主要是为了陪伴母亲度过生命最后的日子,她们一起回到保加利亚的索非亚,但就像她在《芭芭雅嘎下了个蛋》中不无伤感地提到的那样,她们没有找到任何可以认出的东西;也去过几次达尔马提亚海岸,与哥哥一家在海边消夏。

童年时期的杜布拉夫卡

童年时期的杜布拉夫卡她的写作融合了沉郁的笔调和机敏的幽默,她意识到自己身具米兰·昆德拉所说的“力脱思特”(litost):一种普遍的、颇具讽刺意味的悲哀,出于“对人类缺陷的深刻理解”。奥威尔式的严谨与荒诞化的轻逸,这一不同寻常的组合为她赢得了三十多种语言的读者、2016年的纽斯塔特国际文学奖,以及屡屡攀上诺奖赔率榜前列的”殊荣“。

杜布拉夫卡能够娴熟地使用英文,但她坚持用她所谓的”一种小的语言“,一种在她自己的国家都已被有意无视的语言(她的书一度被移出图书馆)来写作,再依靠译者翻译成英文。

她的诚实、坦率,她的讽刺、嘲弄,并不能让生活容易半分。但她以立身于一种骄傲的、濒危的作家行列中为荣。与此同时,她也是一位深情、幽默、体贴,并总能给人以鼓舞的朋友。

许多英译者与杜布拉夫卡交往多年,是彼此一生的朋友,Literary Hub发布了他们对杜布拉夫卡的追忆,感人至深。也一并整理在此:

众人眼中的文学炼金术师

Celia Hawkesworth:

(第一位把杜布拉夫卡翻译到英文世界的译者,译有中篇小说In the Jaws of Life,以及Have a Nice Day、Life Is a Fairy Tale、Culture of Lies、Museum of Unconditional Surrender、Baba Yaga Laid an Egg、Thank You for Not Reading)

第一次见到杜布拉夫卡是在上世纪的80年代,萨格勒布的一场作家会议上,她对周围人和世界那种敏锐、幽默的观察立即征服了我。在她看来,我定是一个戴着眼镜、矮矮胖胖的小女人,就像她笔下曾写到过的,在达尔马提亚享受完狂欢假日,正泡在各种聚会上,靠做翻译来打发记忆。

我们合作的第一个项目是Štefica Cvek,英文名是In the Jaws of Life,1992年出版。那时,已经能感觉到暗流涌动的迹象,但对于职业生涯刚刚开始的年轻作家们来说,或许也充满希望。后来一起工作时,杜布拉夫卡经常要来英国,当时她不无憧憬地提议,她是不是可以在我们家在牛津郡的消夏房子住下。

当我们为战争中被迫离开家园的学生设立索罗斯出资的补充助学金计划时,杜布拉夫卡也同意加入了。那些以年轻人为中心的卓有成效的会面,对我们双方都是一种激励。在我看来,翻译她那些杰出作品是我最大的荣幸,我永远感恩能有机会如此近距离地与它们那卓越的、无人可替代的创造者一同工作。

Mark Thompson:

(他与Ellen Elias-Bursać、Celia Hawkesworth合译了Baba Yaga Laid an Egg)

1991年3月,伦敦:和杜布拉夫卡碰面,讨论她的英文处女作 Fording the Stream of Consciousness。但时间都被耗在了当时正处于解体边缘的南斯拉夫上。“当然,所有的墙都已经推倒了,”她声音尖锐,满是不安,“但(与欧洲之间的)界线依然存在。我觉得,问题主要出在我们这边,而不是你们那边。”

1992年12月,萨格勒布:翻译她退出(前)克罗地亚作家协会的辞呈。我坐着,她不停踱步。她是想通过谈话、通信和邮件来燃烧多余的愤怒,以保护她的创作吗?当我表示对某人突然的民族主义转向感到迷惑时,她的回复让我的邮箱一阵灼痛:“我很抱歉。你人很好,体贴,又有礼貌。然而,你不了解你正在谈论的东西。我也一样。我花了很多年才学会周围人的’语言’。直到今天,我也没能变得更聪明。我只能避免去接触……”

牛津,2022年6月:阅读丹尼洛·契斯的信。一位朋友得知他还活着,“在某处,随便什么地方,呼吸着”,感到很安慰。我把这句话摘给杜布拉夫卡,她说她很高兴见到我们(“你知道伦敦有一辆火车直达吗?”)。我没听懂,不过给她寄了一本Gillian Rose的Love’s Work。

David Williams:

(译有Europe in Sepia与Karaoke Culture,并与Ellen Elias-Bursać合译了Fox)

3月17日,星期五,那天晚上,我发现家门口有一只青蛙。差点吓尿。

——这样讲不太礼貌,但确实是对此次经历非常忠实的写照。在我居住的新西兰,还没听说过谁家有青蛙来过。直到周六中午,我才得知杜布拉夫卡去世了。算上时差,这只青蛙应该就是在她过世的时候来的。我查了一下,在许多古老文化中,青蛙都是沟通精神国度与物质世界的信使。这听起来就像是杜布拉夫卡为了逗我们编的那种无聊动物故事。但它真的发生了。

有年冬天,我和杜布拉夫卡都待在阿姆斯特丹。她住在一座野兽派风格的混凝土结构公寓里,长达几百米的阳台形成了一道道孤独的室外廊桥。在写作中,她战胜了民族主义与晚期资本主义的平庸,然其代价不可谓之不高。我最后一次见到她是在苏黎世。她住在一家可爱的小旅馆里,旁边是一座鹅卵石广场。这里不是日内瓦,但它就像是”蓝白红三部曲”之《红》或《布拉格之恋》荧幕中的某个地方。我更愿意想象她在那里。

Ellen Elias-Bursać:

(译有Nobody‘s Home、The Age of Skin和A Muzzle for Witches,并与David Williams合译了Fox,与Mark Thompson和Celia Hawkesworthand合译了Baba Yaga Laid an Egg)

今年2月份的时候,我已经有几个礼拜没联系过杜布拉夫卡了,所以3月8号国际妇女节那天,我给她打了个电话,祝她一切顺利。她告诉我她病了,已经三年多了。这是她去世前的第九天。这些年来,我们在翻译上的合作如此密切,我对此却毫不知情。克罗地亚有句谚语:把某物藏起来,就像蛇藏起它的腿。这很杜布拉夫卡。

最先涌向我的画面之一是,今年1月份我们在Zoom聊天时,她是多么开心啊。在我们正在进行的翻译中,我把一部美剧的标题错写成了Buffy the Vampire Killer。Slayer,她大声叫道,是Slayer!

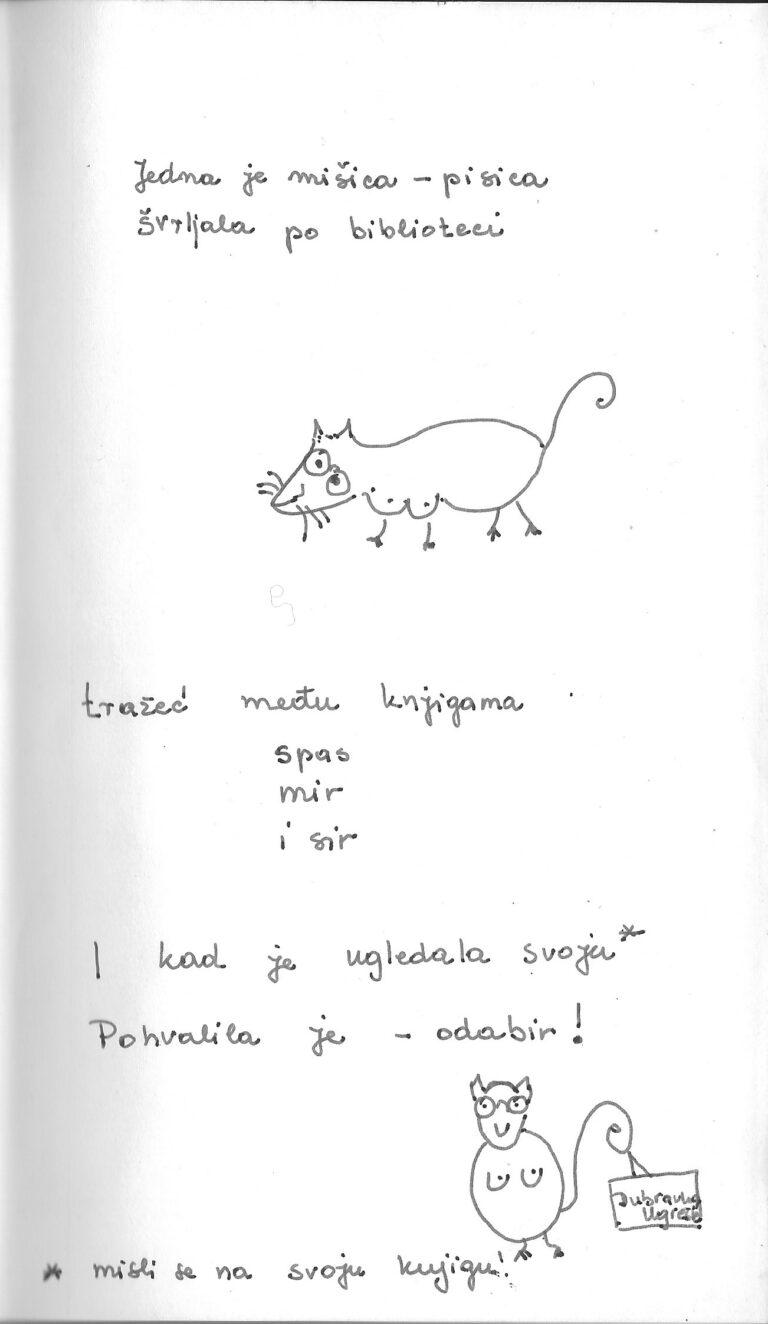

上世纪80年代初,我们还没成为一生的好友,甚至还没见过面,她正住在我在伊斯特拉半岛的消夏房子里,而我恰好不在,她偶然间在书架上看到了她的Štefica,便在书上留下了一幅迷人的涂鸦,上面画了一只戴眼镜的小胖老鼠,甚至还有一个脚注!这本书现在还在我的书架上。

大意如下:一只作家-小老鼠在屋子里乱晃,寻找/救赎/和平/和奶酪/当她看到她的* 不禁赞道——就是它了!/Dubravka Ugrešić *指她的书!

大意如下:一只作家-小老鼠在屋子里乱晃,寻找/救赎/和平/和奶酪/当她看到她的* 不禁赞道——就是它了!/Dubravka Ugrešić *指她的书!Vlad Beronja:

(译有The Red School)

对于我们这些在上世纪90年代离开正在解体的南斯拉夫,”像老鼠离开沉船”,很多手里连个提包或行李箱都没有的人们来说,杜布拉夫卡是我们新发现的这个苦闷世界的诗人,是我们脆弱记忆的文学炼金术士。

后来,许多人获得了新的生活,新的语言,新的护照,其中有些甚至根本不再自认为是难民,他们在同化的压力之下选择了屈服,以确保在另一片天空下也能赚到每天的面包。然而,在每本新书中,杜布拉夫卡都会再次提醒我们,移民经验对性格形成期的影响、持久异化所造成的折射,没有哪一本新护照能够完全纠正。这种从边缘看向世界的陌生化观看方式,像一条鲜红的、开天辟地的线索,贯穿她所有气度不凡的文学作品。

姑且不提数不胜数的奖项和一年一度的诺奖“提名”,在她对社会颠覆性的想象中,杜布拉夫卡看到了她自己的文学作品与阿姆斯特丹一位波兰家政女工的马戏表演、柏林一名吉卜赛妇女悲惨的街头艺术,以及纽约一位越南美甲师精益求精的劳作之间的深刻联系——都是不稳定的角色,都是移民,长年暴露在资本主义市场的残酷无情、变换无常之中。

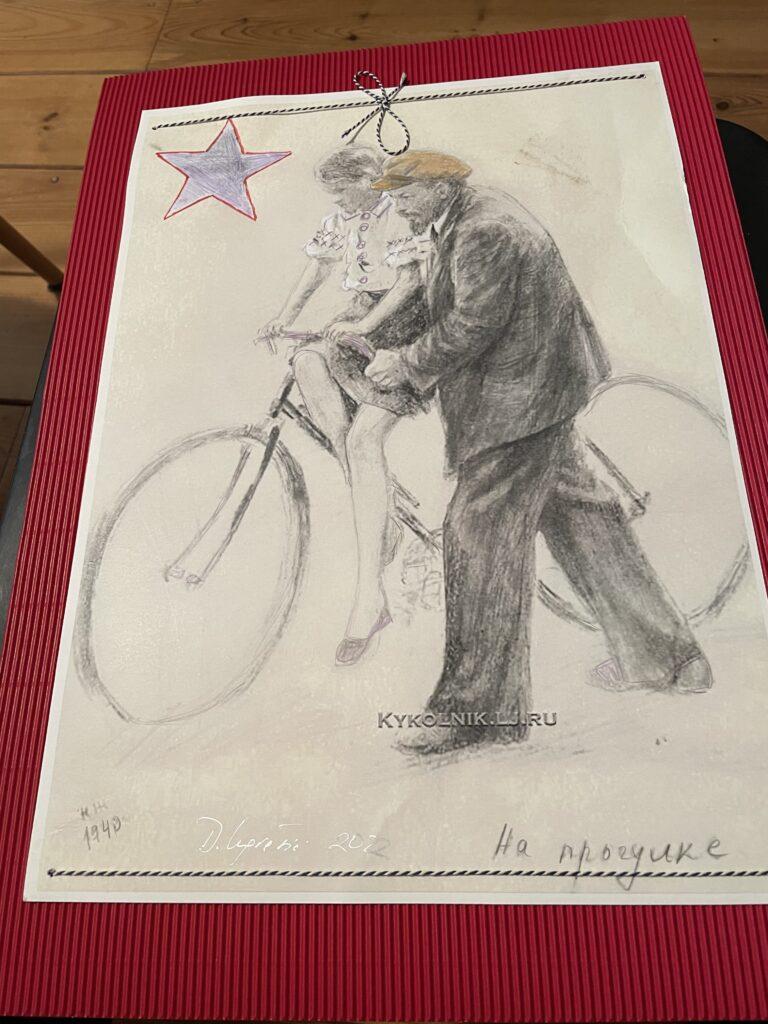

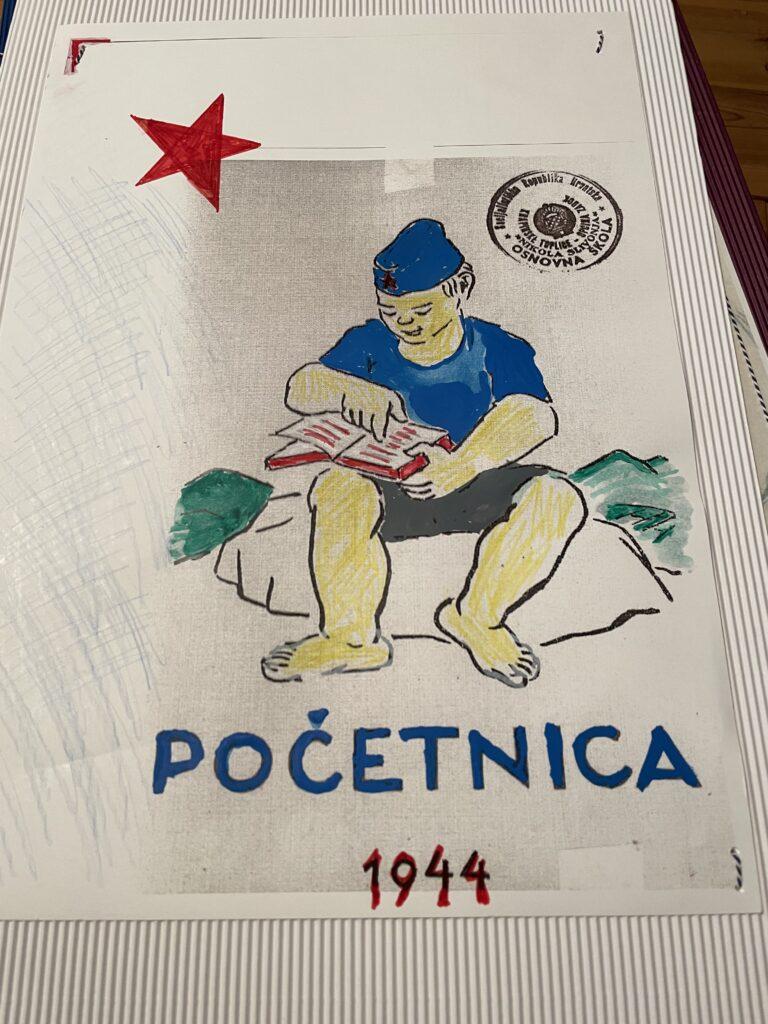

在此,我把杜布拉夫卡最后的两幅拼贴作品一并附上,她寄过来还没有一个月,其中一幅叫作“Lenin and Lolitesa”。

杜布拉夫卡的拼贴画作品

杜布拉夫卡的拼贴画作品

原标题:《她是最伟大的作家之一,但你可能从未听说》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司