- +1

不煽情也不卖惨,这位大神导演只记录折叠的世界

原创 外滩君 外滩TheBund

21世纪以来最重要的纪录片导演之一

今年唯一入围戛纳主竞赛的中国导演

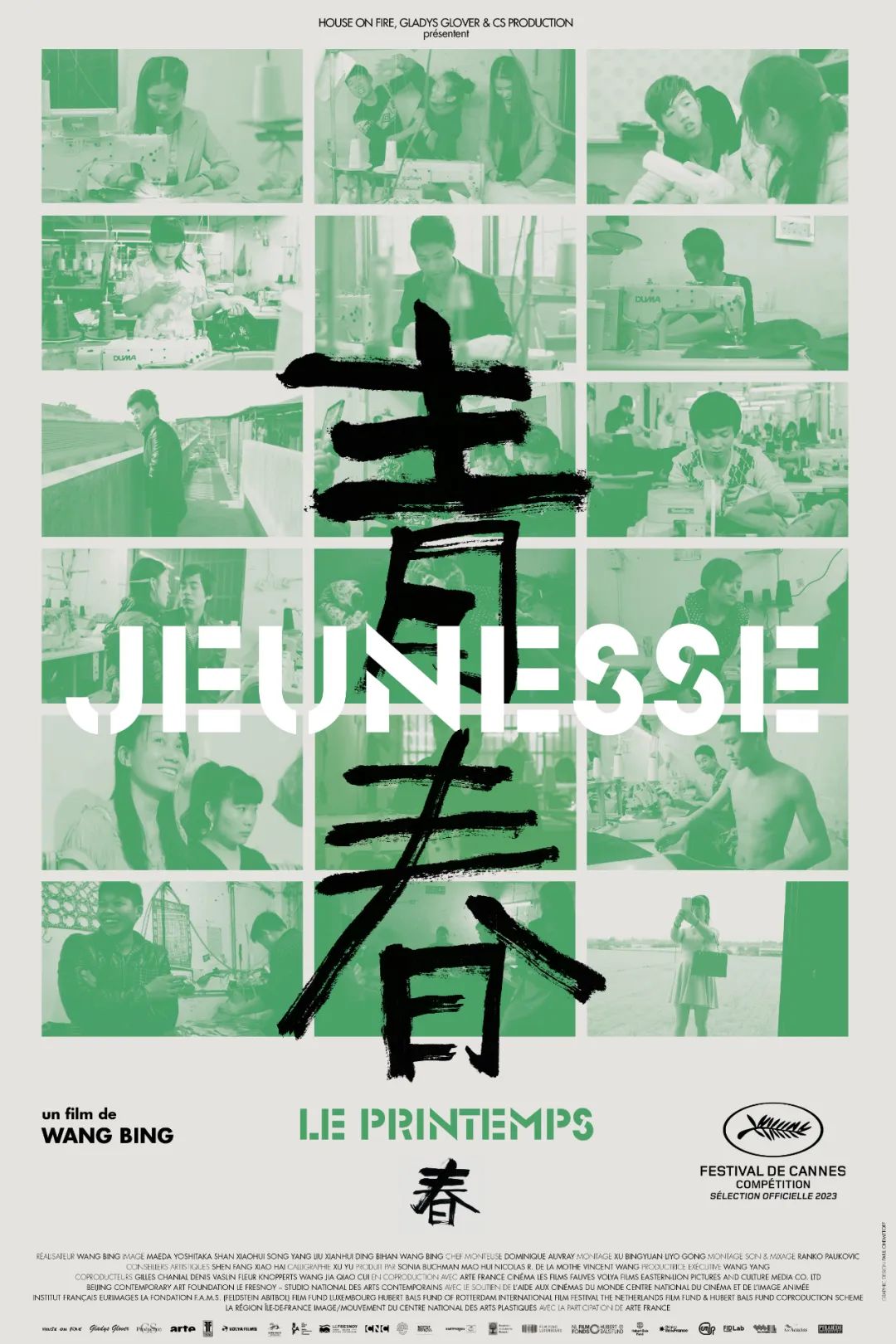

在刚刚过去的戛纳电影节上,王兵导演的纪录片《青春》进入了戛纳主竞赛单元。

虽然遗憾失落奖项,但这是时隔4年,华语电影再次进入戛纳主竞赛单元,也是华语纪录片首次入围,意义非凡。

摄影出身的王兵,二十多年来,扛着摄影机走遍了大江南北。

他的镜头多数聚焦社会小人物,记录的都是发生在这片土地上的真实的生活。

不卖惨,也不煽情。

2003年,他执导的个人首部系列纪录片《铁西区》,第一次入围国际竞赛,就斩获第8届日本山形国际纪录片电影节“弗拉哈迪大奖” 。

这部作品也被评为“中国最好的纪录片之一”。

此后,他曾凭借作品《三姐妹》拿下第69届威尼斯电影节地平线单元最佳影片。

影片《方绣英》,获得第70届洛迦诺国际电影节主竞赛单元金豹奖。

今年征战戛纳的《青春》——引用《好莱坞报道》的评论——是王兵对中国东部服装工人进行的密集而详细的画像纪录。

可是,相比屡获殊荣的作品,王兵本人总是神隐在摄像机的背后,一如既往地低调、冷静,和被拍摄者,以及媒体都保持着相当的距离。

《青春》戛纳首映的那一天,我们与王兵导演有过一次短暂的会面,跟他聊了聊。

01

没有预设和脚本

只关心具体的人

《青春:春》在戛纳电影节首映结束的一个半小时后,我在一栋离电影宫步行5分钟的法式窄楼里,见到了王兵导演。

楼上正在举办一个跟纪录片有关的酒会,挤满了来自世界各地的从业者。

他应该不久前才从楼上下来,脸上带着红晕,不知是酒水上脸,还是被人群簇拥出来的缺氧红。

坐在采访间沙发上的他,束缚在绷紧的西服套装里,浑身写满了疲惫。

在这之前,他已经经历了漫长且节奏紧张的一天。

首映前的准备工作、微笑甚至带点憨厚地走过卢米埃尔厅前的红毯、和全世界的电影人一起观看自己长达3小时32分钟的《青春》、接受映前映后久久不停的掌声、参加酒会……

我想,对于像他这样——常年和社会边缘人群同吃同住在一起,风吹日晒纪录现实的导演来说,如此华丽的社交场合,应该是令人局促且耗能量的事情。

作为本届戛纳主竞赛单元唯一的一部华语片,同时又是纪录片。王兵的《青春》早早的就受到了媒体的关注,首映的票几乎是秒空的。

他依然延续了自己“直接电影”的风格。

将镜头对准了离上海150公里的浙江省湖州市织里镇童装加工厂的年轻工人们。

他们主要来自安徽和河南,在狭窄的小作坊里,伴随着在青年中流行的港台、DJ等音乐,一边嬉笑打闹、一边快速地重复着机械式的缝纫工作。

影片也在这种基调中,不急不缓地展现出这群工人们的具体生活。

他们出现、离开、恋爱、分手、玩闹、争吵,为了几毛钱的单价和作坊老板来回拉锯……

这个嬉笑打闹的表象,让一部分外国记者觉得猎奇和欢乐。

在后几天其它影片排队入场的过程中,我数次听到外国记者讨论,对《青春》的观感是“much happy”。

但是,只有身处同一个语境中的我们才能知道,这个欢乐表象背后的底色是沉重的,是这群年轻人对无法改变的命运的一种钝感。

就像王兵自己说的:

影片里的生活,可能是他们人生当中最幸福的时间,但在现实面前,每一个人物都逐渐地进入他们成年的、社会的角色。

就像影片中,开头的那对情侣,其实两个人是非常浪漫、很相爱的,但是因为父母的干涉和现实问题,最终两个人的恋爱变成了一场悲剧,而这个悲剧直接影响到两个人后面的整个人生。

当我再次见到他们的时候,这个女孩已经彻底变成了另外一个人,这个男孩也再也不来这个地方了。

从王兵的表述里也能看出,他是一个关心具体个人生活的导演。

他拍摄纪录片的方式朴素、直接,甚至可以说是反工业化的。就是带着他的摄像机和被拍摄者相处,没有任何预设,也没有任何脚本。

“就是你到工厂里、到作坊里面去,你觉得这个人物还挺有意思的,我就会说我拍拍你怎么样,有的会同意,有的就不愿意,同意的我们就拍。”

“在拍的过程中,你会觉得有的人的生活他越来越有意思,拍得比较好,有的人可能会拍着拍着就拍不下去了,或者是人家有别的事情离开了或者什么的。所以,它是一个自然的人与人之间接触和淘汰的过程。”

02

拿起DV就拍

见到什么就拍什么

从1999年拍摄第一部独立纪录片《铁西区》开始,王兵就是拿起DV奔向目的地就拍的风格。

当时,他拿着借来的Panasonic第一款3CCD的迷你DV,回到他大学时期就很熟悉的沈阳铁西区,一拍就是一年半。

在这段时间里,他碰见铁路班组就拍铁路班组、遇见小卖部就拍小卖部。

同时,又用自己的诚恳和铁西区的车间工人、火车司机、小卖店主等都成了很好的朋友,建立了信任关系。

最终,一个时代下东北工业区的景象,就这样在他的“随缘拍摄”和持续相处中,偶然又必然地呈现了出来。

这部长达9小时11分钟,分为三个部分(《工厂》《艳粉街》《铁路》)的处女作,一举横扫了世界三大纪录片电影节。

他本人也从此成了中国纪录片避不开的名字。

这次的《青春》,仿佛是多年后跟《铁西区》形成的一南一北的呼应:同样是三部曲、同样将是9小时以上的时长、同样是长时间地和被纪录的对象相处。

只是这次的时间更长、跨度更大。

在《青春》的片尾字幕里,我们能看到,整个影片的拍摄工作横跨了5年(2014-2019)。

事实上,他实质性跟工人们待在一起的时间,累计起来可能也有2年多到3年,也再一次和很多工人成为了关系很好的朋友。

他把自己的生活,和拍摄纪录片的工作融合在了一起。白天拍摄,晚上就跟工人们一起在街头大排档、吃夜宵。

所谓的游遍长江中下游,要么,就是跟随被拍摄的工友回家,去了解他们的生活背景。

要么,就是为了去深入了解当地人的性格,和对生活的基本价值观。

《青春》和《铁西区》最大的不同,大概在于后者可以根据地理位置,划分成三个区域的生活状态,《青春》则是一个连续的整体。

看来,相较我们看到的《春》,后面的续集显然不会欢乐,命运的齿轮即将在这群年轻人身上留下痕迹。

03

隐于摄像机背后

用“无动于衷”呈现真实

虽然关心人的具体生活,但王兵的镜头和整个工作状态,都是冷静且克制的。

当我问他:错过一些被拍摄者真情流露的时刻是否会感到遗憾时。

他说:“可能会有一点点,但是从长远上看自己工作的话,我觉得没什么可遗憾的。”

在王兵看来:

“拍片是一个整体对人物的关注,叙述是一个观察力的事情,没有什么东西一定是好的,什么东西一定是坏的。

摄影机和世界的关系,并不只是一种情感关系,给你带来情感波动的东西,我没有那么大的兴趣一定要获得。”

而对于是否会被自己拍摄的对象打动这件事,他的回答则更直接:

“我很少被感动,我的性格一直都是很理性的一个人。我更想做的事情,是在电影里面展现他们,所以我个人好像对于不管站在哪里发生什么时候,我都好像变得无动于衷。”

我想,可能也是这种“无动于衷”,让他真正抵达了纪录片最核心的本质。

那就是:去呈现真实的、具体的、个人的生活,把答案留在每一个观看者的心中。

所以王兵拍摄的从来不是电影,而是生活,一些容易被主流社会忽视的,世界上另一类人的生活。

当他用自己擅长的简单直接、甚至略显粗暴的镜头呈现时,我们看到的每一帧都是真实的再现,而这也是影像诞生之初最纯粹的力量。

希望我们的世界,多一些王兵这样的导演。

文/Garcia

编辑/Marcia

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

以上内容来自“外滩TheBund”(微信号:the-bund)

已授权律师对文章版权行为进行追究与维权

原标题:《不煽情也不卖惨,这位大神导演只记录折叠的世界》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司