- +1

在欧洲寻访他者:我们都在彼此的祈愿里

原创 大事记文传

深藏在欧洲内在的“他者”之心与纠结。

深藏在欧洲内在的“他者”之心与纠结。文、图 | 一凡, 编辑整理 | 他者others

2020年12月,我线上采访了荷兰大提琴家、作曲家、赫尔佐格的御用配乐恩斯特·赖斯格(Ernst Reijseger);他还有个三人组乐队,由他和钢琴家Harmen Fraanje、塞内加尔音乐人Mola Sylla组成。也是那年,他们推出新专辑《我们曾在这儿》(We Were Here),非洲古歌谣存在感极强,我也深受Mola声线的打动。

当时受疫情影响,他们在世界各地的演出都停止了。我们不禁回忆起往日,他告诉我,三人组在意大利维琴察(Vicenza)的奥林匹克剧院演出时充满了魔力。那里的环绕音效非常棒,一开始是他和Harmen先在舞台上双人秀,随后Mola“入场”——他在观众席后的包间里唱非洲歌谣,他一放声,许多观众就落泪了。“他一路唱着穿过观众席登上舞台,回声也一路跟随着他,”恩斯特回忆说那声音会让人觉得是经历了漫长时间和空间旅途的。受其打动的人也同样如此,辨认出这声音是和古老过去的祖先和神明的相认。

我们当时觉得这场景也代表着梦想——人们在充满力量的演出上相聚。

2023年5月,机缘巧合,我们在柏林相会了。我知道恩斯特常在欧洲各地演出,抵达柏林前就随手发送简讯询问日程,没想到他真的碰巧从荷兰来为赫尔佐格闺女的新书发布做开场演出。

恩斯特在柏林的演出

恩斯特在柏林的演出我们是在柏林文化大杂烩地区新克尔恩(Neukölln)的一个老建筑改建的小剧院相聚的,他带了自己改装的印度唱诵箱(Shruti box),它传统上是拉格音乐(Raga)的伴奏乐器,但在这里,唱诵箱的回声合着大提琴,恩斯特一个人完成了一次时空对话。现场许多观众都觉得他酷极了,“我真希望自己到70岁时也能像他这样。”荷兰音乐策划说,他将在六月中继续和恩斯特在阿姆斯特丹合作。

演出结束后恩斯特和我回忆起当年的线上采访,我们说起赫尔佐格拍的纪录片,尤其是《流浪者:追随布鲁斯·查特文的脚步》( Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin),“你们读过查特文吧,”恩斯特和在场的其他音乐人说,“他的《歌之版图》对我启发良多,在他笔下原住民不是所谓的他者,我们(指我和他)就是在赫尔佐格拍查特文的纪录片上映后不久联系上的。澳洲原住民可真是迷人。”

恩斯特(左)

恩斯特(左)午夜,当我独自穿过城市回酒店时,一方面怀疑着此时包裹着我的安全感是毫无根据的幻想,还是这良夜给的;它是短暂的还是长久的?另一方面我又知道,这是恩斯特的第一个弦音给的,这是他描述过的古老非洲回声的重现,它能滋养心力。

在新冠之后,这场相聚让我意识到在欧洲寻访他者的踪迹、拥抱作者和受访者,可说是真真切切的奇迹。

***

2016年,【他者others】成立后办的第一个活动,邀请纪录片导演哈米德·萨达尔(Hamid Sardar)到上海做放映分享会。当时他的新片《泰加森林》(Taiga)发布不久,这部受《狼图腾》启发的纪录片讲述的是蒙古和西伯利亚边境森林里的驯鹿部族跟他们的图腾动物——狼之间的故事。主人公是“唤狼人”, 会说狼的语言,还能把它们从荒野中叫出来。

哈米德也通过他展现了驯鹿部族面对的挑战——古老传统的迷失,它和现代文化之间的纠结,原住民失去了土地,又受到采矿业和定居规划的威胁。主人公为了生存不得不偷狼崽当狗养,养大了拿到市场上去卖。他知道这么做是在败坏人-狼关系甚至是亵渎神灵,但为了生存别无选择。哈米德告诉过我主人公在讲这些事时会突然崩溃到大哭,平静下来再接着说。结果主人公觉得自己跟狼走得更近了,这将他从崩溃的边缘救了回来。

哈米德总能微妙而深刻地展现原住民以及他自己的共情力,这也是他纪录片真正动人之处。

自上海一别,和哈米德已经六年多不见,只是时不时交换近况,但我看了他后来的每一部纪录片,并且都相当喜欢。所以这次去他常住的巴黎基本就是为见他。

他邀请我去他家做客,那是个巴黎迷人的五月天,雨后天空湛蓝,华丽的石灰石建筑闪闪发光。

黄昏时分的巴黎

黄昏时分的巴黎哈米德是个热衷于在中亚探险的学者,他的家也体现了这点,走进其中就把整个巴黎抛在了身后——尼泊尔的茶几、银具、藏毯、伊朗的沙发床、窗帘,墙上挂着他拍的哈萨克驯鹰人和尼泊尔的藏族美女。再配上我带的乌龙茶。行前收到他的明确指令:“如果可能,带点好乌龙。”

喝茶时,哈米德接到蒙古打来的电话,他的哈萨克线人来确认细节,他们马上就要带着鹰跟随羊群迁徙,哈米德会跟他们一起上路。我“偷听”得知,哈萨克驯鹰人将放归一批鹰,让它们在遥远的野外开始新生活,交配、哺育后代。哈萨克人自己同样开始新生活——再重新从洞穴中抓一批小鹰,驯养它们打猎。他们也会举行盛大的仪式。

“鹰是哈萨克人的骄傲,迁徙途中,它们高高翱翔、狩猎、俯瞰羊群。” 哈米德告诉我,“他们今年的迁徙推迟了,本来5月就走,现在得是下个月的事。”他会在蒙古戈壁跟随哈萨克人旅行两个月,经历这个族群正经历着的可怕干旱,还有其他此刻想象不到的挑战。但身经百战的导演气定神闲,他谈到和原住民的情谊,他们已经是三十多年的老交情了。也说到拍摄旅途中,他总会在晚上给原住民看拍到的片段,后者通常都非常乐于指指点点——这个场面实际上要做的是什么,哪个角度会更好,他们有时甚至提议明天可以再做一次……导演当然拒绝这样做,但在这个过程中,原住民自然而然提供了更多信息,导演和拍摄对象双方也都有了更深入的参与和交流,“我在做的完全不是传统人类学家保持距离、客观观察的那一套,我也不赞同这种做法。这样得到的结果不过是学者自己的解读。”他也告诉我:“有时候我觉得,是原住民在导演纪录片而不是我。我在做的不过是创造某种空间,让真正对的、好的事得以发生。”

哈米德来上海时送的,他拍的哈萨克驯鹰人

哈米德来上海时送的,他拍的哈萨克驯鹰人打造这样的空间才是一个导演真正的工作。但要做到这一点,如果没有对异文化深入的了解,没有和原住民共同成长共同经历,乃至一起受到创伤又愈合,是不可能的。作为一个人类学家,这么做充满争议,更何况直接经验异文化,把他者和自己的人生交织到一起,需要强大的心力,且可想而知相当孤独。但回报也是可观的吧——最终呈现的结果真正忠于每个参与者,还有强大的力量触动观众。

哈米德的新片《熊之谷》(The Valley of Bears)刚收获了两个法国纪录片大奖,这让他颇有成就感,那会儿我还没机会看到影片,但相信肯定是实至名归。

“待会儿可以一起看,”他边开红酒边提议,我觉得这是个好主意,但直到酒瓶见底,我们还在讨论人类到底要经历多少折磨才能觉醒;生而为人,首要目的是实现你的正确远见,走上这条路很难,路上也将充满挑战;我们都同意跟着感觉走并不能通往正确,感觉通常由念头、情绪幻化而来,不断变化,有定力静观它们,远见才会显现。

这些其实也是古老的智慧,不同的原住民部族各有其方式,但目的都是让远见自显。澳大利亚原住民歌之路中的仪式如此,印第安人的灵境追寻也是。

我们也谈到了真正的共情,它“和现在知识分子们常说的并不一样” ,哈米德说:“不是我感受到你的痛苦、与你一同流泪,至少不止如此。深刻的共情是了解佛教所说的苦集灭道,它有能量、有神性,能治愈人心。”

哈米德(右)

哈米德(右)结果我得告诉他片子还是留到清醒时看才好,而且我第二天一大早还要取道伦敦去牛津的皮特·里弗斯人类学与考古学博物馆(Pitt Rivers Museum)。哈米德把影片拷贝到我电脑里:“你知道奥斯曼人碰到要做重要决定时会做两次,一次是完全喝醉时,一次是完全清醒时,决定相同才付诸行动。”

***

皮特·里弗斯博物馆得名于展品最初的拥有者皮特·里弗斯将军(全名Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers),他在1884年把自己的2.6万件藏品赠予牛津大学,条件是建一个博物馆安置它们、安排一位讲师向来访者讲述历史并始终对外开放。博物馆1887年建成,现有藏品超过50万件,是牛津大学重要的教学部门之一,展品还在通过捐赠、遗赠、购买以及学生们在田野工作中的收集而增加。

写【他者others】这些年没少用博物馆的线上资料库,这次特地来朝圣。它和牛津自然博物馆,也就是那个以巨型恐龙骨架著名的博物馆共享着一个大门,穿过骨架才能看到朴素的入口,好像走过远古时代,终于来到人类世界。

自然博物馆门口的皮特·里弗斯博物馆招牌

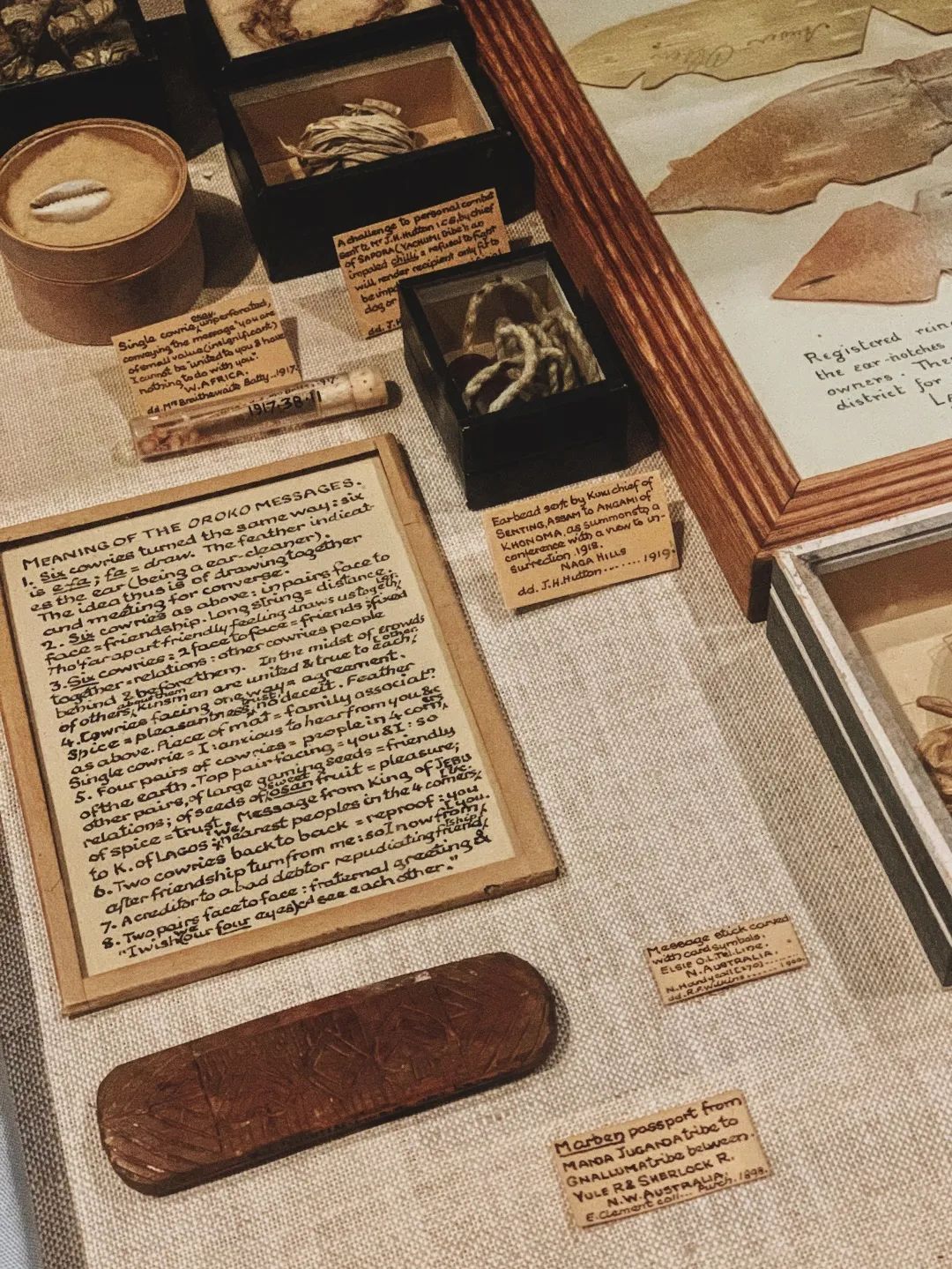

自然博物馆门口的皮特·里弗斯博物馆招牌尽管看过很多照片,真正站在这些展品面前还是觉得震撼,不论是展柜还是橱窗都非常拥挤,博物馆展出了绝大部分收藏,而且几乎所有的藏品都带有标签,第一批古老的手写标签鲜少被替换,即便褪色、难以辨认,价值观在今天看来也有问题——博物馆官网上的描述是“贬低、损人”,但仍旧被保存下来,因为“体现的是第一批博物馆工作人员的思维方式,也是人类学的历史片段”;全部替换成新标签,“整个博物馆的气质就会改变”。这种有意识的保留也是博物馆直面殖民、屠杀等黑暗过去的方式。

老旧的标签是展品的一部分

老旧的标签是展品的一部分他们也撤了一部分展品以示对异文化的尊重。2020年9月22日,博物馆在因新冠关闭后重新对外开放,到那时他们也已撤下120件人类遗体类展品,包括自1940年以来就作为镇馆之宝的厄瓜多尔修尔人(Shuar)和阿修尔人(Achuar)的缩小人头,还有印度那加兰邦(Nagaland)猎人族的人头,以及埃及婴儿木乃伊。

当时的新闻稿里引用负责人Marenka Thompson-Odlum的话:“很多人可能会认为移除或归还某些物品是一种损失,但我们试图表明的是,我们并没有失去任何东西,而是为更广阔的故事创造了空间。这就是去殖民化的核心所在。”

我想起哈米德关于创造空间的话来,“哪那么容易,”心想。

同样是镇馆之宝的海达图腾柱仍旧耸立在大厅,存在感颇强。归还收藏在世界各地的图腾柱始终是个让博物馆学者纠结的话题,固然有许多人认识到让圣物重回原住民手中具有重要意义,但海达人对图腾柱的传统处理方式是:立在大自然中任其腐化,最终成为森林养料、大地的一部分。这是绝大多数博物馆学者、藏家都无法接受的。现代社会的认同在于“拥有”,文物亦然:你拥有还是我拥有,或是人类共有。但原住民并不这样想,日本摄影师星野道夫生前也关注文物归还的问题,还和阿拉斯加长老一起到后者的圣地夏洛特皇后群岛瞻仰风化了的图腾柱。他在《森林、冰河与鲸》一书中记录到长老向他吐露的衷肠:“他们为什么非要把图腾柱保存下来,以至于要把跟这片土地紧密相连的灵物搬去毫无意义的地方?我们一直觉得,就算有朝一日图腾柱彻底腐朽,森林扩张到海岸,让一切消失在大自然中,也完全没有问题。到时候,那里就成了永远的圣地了。为什么他们总也理解不了呢?”

走进博物馆首先映入眼帘的就是图腾柱

走进博物馆首先映入眼帘的就是图腾柱在这个世界上,神圣的和神秘的越来越为人所无视。但不管怎样,文物和人一样,自有不同的来历和不同的命运,它们的未来可以被探讨但不可能被人为设定。

站在展厅里,被橱窗里各种面具盯着看会觉得有点瘆的慌;各式各样的原住民护身符有一整排展柜,我相信它们仍蕴藏着神秘力量;乐器就在周围的展柜里无声地演奏着,它们要说的是,乐器即法器。而人,总需要看不见的力量指引,意识到面对兵荒马乱或是欣喜若狂都需要同样的心力,站稳脚跟、保持镇定。

拥挤、丰富的展柜

拥挤、丰富的展柜事实上,这种按类别来陈列藏品——乐器、武器、面具、纺织品、珠宝和工具等而不是按地域划分,是皮特·里弗斯博物馆的特点之一,不仅展现了世界各地原住民因不同地域产生的不同生活以及认知方式,还有不同部族在不同时间面对类似挑战时运用的相似或不同的解决方式。归根结底,这样的陈列意在展现多样的习俗、同样的人性。

***

英国《前景》杂志(Prospect)在2022年11月刊中发表长文探讨皮特·里弗斯博物馆存在的争议,和欧洲各个博物馆一样,焦点是展品来历、归还等。文章也提到,皮特·里弗斯博物馆开始梳理用词不当的老标签了,为它们加上新标签或是移除一些,这也是该馆近年来最重要的项目之一,被称为Labelling Matters(标签是重要的)。

尽管皮特·里弗斯博物馆和西方人类学、民族志博物馆都难免于各种道德指摘,但它的一些做法还是得到一定程度的认可。新馆长Laura Van Broekhoven来自比利时,自2016年上任以来采取的核心方式始终是直面过去而非任何形式的逃避,她告诉《前景》杂志,让博物馆去殖民化在于“解锁这些藏品背后的故事”。

博物馆会和原住民展开关于藏品未来的沟通,收到的回复也并不是一味要求归还,包括马赛人在内的一些部族的要求是:“你们能向我们完整解释这些物件的过去和传统吗?”也有人类学家遇到田野地的部族后代请他们解释仪轨或某些习俗的来龙去脉,甚至是指导一场仪式。这是因为深谙传统的祖先们离世了,后代因为许多血腥经历主动或被迫放弃了自己的文化导致断层,而年轻一代又有了复兴的意识。

部分展品

部分展品《前景》杂志指出,皮特·里弗斯博物馆的做法和欧洲其他人类学博物馆完全不同,巴黎国家凯布朗利博物馆(Musée du Quai Branly)为自己的藏品重做了策展和规划,柏林更彻底,直接撤掉本来的亚洲博物馆和民族志博物馆,把所有藏品移到新家洪堡论坛(Humboldt Forum)——他们是想重新开始,这样的做法并未建立在反思过去的基础上。

事实上,洪堡论坛对今天的欧洲来说有多著名也就有多争议,不少柏林人对它恨之入骨,不过它仍旧是我重坊柏林的重要原因之一。

距我上次来这座城市已经十年有余,柏林人悉数认为这里已发生巨变,其中就包括为了建洪堡论坛,市中心的街道被改了。“它的全部做法都他妈的虚伪至极,根本就在强调殖民。”我的柏林朋友激动地说, 他的家人甚至拒绝走进洪堡论坛,而且像她这样的并非少数。“为了这样一座建筑改交通,也就强调了它的中心地位。里面还是偷抢来的文物。把以前的展馆全撤了,整个搬到这里,这是抹去过去。这不是柏林该有的做法。不直面过去是不可能有未来的,逃避、抹杀只能加深创伤,不论是对施者还是受者都是如此。”

英国视觉艺术月刊《阿波罗》(Apollo)在2022年1月刊中也报道过相同看法,在名为《洪堡论坛错得离谱了吗?》(Has the Humboldt Forum got it horribly wrong?)的长文中写到,反对洪堡论坛的人认为它“本质上是恢复德国权力和帝国的象征”。

洪堡论坛位于重建的柏林宫内,外立面有三面是原来的巴洛克风格,面朝史普雷河(Spree)的一面是由意大利建筑师Franco Stella打造的现代主义外墙,意在表达过去和现在的对比与融合

洪堡论坛位于重建的柏林宫内,外立面有三面是原来的巴洛克风格,面朝史普雷河(Spree)的一面是由意大利建筑师Franco Stella打造的现代主义外墙,意在表达过去和现在的对比与融合文化工作者组成的反对洪堡论坛组织(它的名字就叫这,Coalition of Cultural Workers against the Humboldt Forum)则在自己的宣传片中指出,洪堡论坛的目标是搜罗非欧洲的展品在以它为中心,重新打造的米特(Mitte,柏林市最中心的区,也是洪堡论坛,即柏林宫殿所在地,原属前东德)展出。而这正是新殖民、新帝国。

如果不了解洪堡论坛所在的建筑和一些这座城市的历史,就很难理解这些柏林人的愤怒。

洪堡论坛的争议始于建筑本身,它位于重建的柏林宫内。原始宫殿建于1443年,后来又在17世纪由巴洛克建筑师安德烈亚斯·施吕特(Andreas Schlüter)扩建,但二战期间遭到轰炸、严重损坏。1950年代,控制着宫殿所在地区的前东德政府决定拆除它,建了一个现代主义长方体的共和国宫,是东德议会所在地,也有公共休闲设施,柏林墙倒塌后因建筑内含有石棉而被废置。

1990年代,来自汉堡的富商相中了它,发起重建帝国宫的号召,2000年代早期,一些德国有钱人加入他的行列。德国议会最终批准了这个项目,条件是富商们负责外墙,里边到底放什么由政府决定。但重建巴洛克宫殿本身的象征意义引发了许多柏林人的不满,他们认为这本质上是一个民族主义和保守主义项目;富商们的观点则是:“为什么柏林受纳粹的折磨要比其他城市更长,”——不能把过去了的留在过去。他们也提出:“为什么我们不允许柏林重新变美?”另一方面,曾经的东柏林人也抗议自己的建筑因重建而被彻底抹除是对历史的无视。

最终宫殿花了20年完成,耗费超6亿欧元。柏林刚刚度过一个严冬,世界刚刚走出一场疫情,接着还是通货膨胀,人们对这个数字翻白眼也不难理解。

让洪堡论坛成为亚洲博物馆和民族志博物馆的新家,这个做法是另一大争议所在。尽管德国政府做决定时,博物馆去殖民化、文物归还等话题尚未成为争论热点,而且这个决定更具经济导向而非其他——本来的亚洲博物馆和藏有非洲、大洋洲以及美洲文物的民族志博物馆位于柏林城西一个颇为安静的学术、住宅区,也是柏林自由大学的所在地,这里能吸引的游客人流极少,把展品搬到市区游客聚集的地方看起来是个颇正常思路。自然的,博物馆学者有自己的看法,这两家博物馆原本就是“懂的人做给懂的人看的”(by connoisseurs, for connoisseurs),洪堡论坛则是做给大众看的。《阿波罗》杂志在文章中提到,现在为洪堡论坛工作的曾经的博物馆策展人在接受采访时都略显局促,表示他们觉得展览还有许多可提高之处,而且对合并两个馆的做法也存疑。

洪堡论坛的咨询处,2020年12月,线上开幕式在这里举行

洪堡论坛的咨询处,2020年12月,线上开幕式在这里举行对憎恶洪堡论坛的人来说,可恨的关键仍难摆脱建筑本身,这座巴洛克宫殿的所在地曾经是霍亨索伦家族(Hohenzollerns)、普鲁士和德意志帝国皇帝的故居。1904年到1908年威廉二世(Kaiser Wilhelm II)就是住在这里下令对今天纳米比亚境内的赫雷罗人(Herero)和纳马人(Nama)展开种族灭绝的。如今却还要把战利品放进来,洪堡论坛里还有一整个展柜展出赫雷罗人和纳马人的文物,包括一件仪式盛装。

这里还重建了19世纪中叶才加盖到屋顶上的圆顶教堂,铭文用了普鲁士国王弗里德里希·威廉四世(Friedrich Wilhelm IV)对1848年革命者要求实行君主立宪的回应:“奉耶稣之名,在天、地和地下的都应跪拜。”表示自己只服从神而非其他任何权力。

我的柏林朋友说:“如果我有无人机并且会用的话我就炸了它。”他只是为了生动地表达意见,不会真这么干。事实上他所在的基金会正试图和洪堡论坛交涉协调,让它“做点好事”、“走上正轨”,真正成为世界各地各个文化平等交流、争论之地,也就是它声称自己要做的。在这个世界上,让一个人面对过去的创伤需要十足的愿力,让一个机构面对黑暗的过去需要许许多多人的愿力。

***

我一直跟着洪堡论坛的开幕进程,从线上、线下再到开幕演出直播,所以终于走进其中时颇有些圆梦感。展品约有两万件,占地1.6万平方米。和牛津皮特·里弗斯博物馆的藏品比起来,洪堡论坛的大件实在是太大了。太平洋的独木舟展厅层高10米不止(目测,据《德国之声》[DW]报道展厅内一搜船的桅杆约10米),参观者先是站在高处俯瞰舟船,总共七艘,六艘来自不同岛屿,一艘由斐济上百年的传统船只改建,参观者可以脱鞋登船,主要是给孩子们体验的,德语循环播放着太平洋上的古老故事。另一条斐济的传统独木舟则是仿制品,请斐济岛民根据1913年造的老船复制,真迹现藏于斐济首都苏瓦海事博物馆。我想起《卫报》早前的一篇评论写到洪堡论坛有位怨气十足的前员工——法国艺术史学家、文物归还专家Bénédicte Savoy ,在2017年从洪堡论坛咨询委员会辞职,理由是她认为该机构不愿调查藏品的血腥殖民历史。她不但对此感到失望,而且还颇具讽刺意味地提议洪堡论坛内的展品应该全用防制品:“一座虚伪的博物馆展出虚假的作品,这才合情合理。”

太平洋展厅里最大的舷外支架独木舟来自巴布亚新几内亚的卢夫岛(Luf Island),洪堡论坛的官网上记载了它的身世:1881年德国贸易公司亨斯海姆洋行(Hernsheim & Co)在卢夫岛建立贸易站,但遭到岛民抵制。后来帝国海军在贸易公司怂恿下袭击该岛、掠夺村庄、残害岛民,摧毁了大量房屋和船只。这艘舷外支架独木舟建于此次袭击的8年后,据说岛民希望用船载着过世不久的领袖出发,好将他埋葬大海。但德国人不仅攻击了村庄还带来了疾病,岛民数量因此急剧降低。那时村中的人已经太少,少到建起了船却无法把这个大家伙推入海中,海葬的愿望也因此落空。在那之后,船就一直搁置在岸上,和人一样失去了意义和目标。

来自巴布亚新几内亚卢夫岛的舷外支架独木舟

来自巴布亚新几内亚卢夫岛的舷外支架独木舟1903年,洋行主管购下此船再卖给了柏林民族志博物馆。展厅里有相关的建造和收购介绍,也有巴布亚新几内亚的电影制片人Martin Maden采访岛民的视频。

今天,巴布亚新几内亚人也没想要回船,当地没有能力照料这艘老古董,但希望可以在洪堡论坛学者的帮助下研究它。岛民还认为独木舟就像一位文化大使驻在了柏林。

在斐济或波利尼西亚,我乘独木舟出海穿过雨云时,不论如何都觉得舟船和人类都无比渺小。但在这儿,桅杆上满是时间的痕迹,如此高大宏伟,岛民们相信船就是岛屿,这一点儿没错,非常实在——船大得跟小岛似的。可是卢夫岛独木舟的标签上也写着:(它是)这类船中的最后一艘。

太平洋茅草屋的展厅也同样高大,我在南太平洋跳岛时曾猫着腰走进岛民的小屋,它们都不再是展厅里那么传统的了,看起来有些局促。而在洪堡论坛,你得走下长长的阶梯才能和它们来到同一水平面,然后感觉被这些茅草屋俯瞰着。

太平洋岛民的仪式用屋

太平洋岛民的仪式用屋 巨型木雕立柱

巨型木雕立柱来自巴布亚新几内亚和帕劳不同地区的茅草屋展现着不同的建筑技艺,它们是人类、祖先、神明的居所,反应了原住民不同的社会结构和宇宙观。这里还展出着一个粮仓和一个Bai——帕劳岛民传统的领袖集会长屋。据介绍,它是个缩小了的版本,1907年,医生、民族志学家Augustin Krämer到帕劳,在当地请人专门为柏林民族志博物馆打造了外立面,1908年首次在柏林向公众展示,60年后又加了地板和屋顶桁架。2022年夏天,一些来自帕劳的原住民为其加上了新屋顶。

巴布亚新几内亚阿贝拉姆人(Abelam)的祭祀用屋如今已经不再建造了,展厅里的这个也是复制品,它相当华丽,有彩绘的墙面和两个居室,屋里立着神明的雕像。

另一些木雕虽然分开展出,但有些传统上都应该是立在屋前的。仰望它们如同仰望祖先和神明,在氤氲潮湿的岛屿世界,人们感觉深受其庇护。洪堡论坛里还有比人高的鼓、南美洲原住民帝王收到的礼物等。

部分展品

部分展品在这里看展你会生怕自己看不过来,也可见人类文化、技艺、生活方式之多几乎超出了大脑的认知。

德国诗人海涅曾说:过去的人有信念,现代的人只有观点。大概就是因为有了信念,世界各地的原住民们才既能打造出庞然大物,也能雕琢编织出细小精密的宝贝。

洪堡论坛里还看到一句:“我的哲学vs你的解读。”纳米比亚设计师Cynthia Schimming写的标语。我想起哈米德的话来:“都是学者的解读。”

***

展品们用沉默讲述着各式各样的故事,爱恨与对错,拥有与归还。它们彼此交错,真相和目标都变得面目不清,只有一件事是明确的,它们在宏大的展厅或精致的展柜里存在着,失去了在原生土地上缓缓发展、变化这条路,这意味着同为人类,我们失去了探索另一种发展的可能。我们对展品所代表的那片土地上的爱恨情仇在今天或许略有所知了,但却仍旧鲜有所感,对曾用任何一条船航行于太平洋间的岛民的勇敢、恐惧、渴望、依恋同样知之甚少。我们知道的只是,这条船是仿制品,那条是原作。

然而洪堡论坛和皮特·里弗斯博物馆还是能让参观者非常接近“他者”。尽管背后蕴藏着许多争议,但作为博物馆,它们展现的古老他者世界如此丰富详细,在洪堡论坛的大型展厅、皮特·里弗斯博物馆满满当当的展柜里,被遗忘的茅草屋拔地而起,神明面目如生,武器令人生畏。

洪堡论坛展出了众多大型展品

洪堡论坛展出了众多大型展品“但它们是没有灵魂的。”一些原住民曾告诉我,博物馆中的展品没有呼吸,即便不是死的也是沉睡的,当参观者在展厅里自己或是跟着导览在脑海中看到一个又一个故事,这些事不过是头脑中的,没有和人的交往也没有和地域发生关系,各自的命运没有交集,异文化仅仅是一个概念和观看对象。

这当然远没有实际在汪洋中乘风破浪来得刺激,也没有在茅草屋里受到岛民欢迎来得亲切。没错,当地原住民现有的绝大多数船和屋子都毫不华丽,神性意味也愈发衰弱,但身处当地可以让真正体会到人性的深刻成为可能,意识到即便文化不同人们仍然心意相通,神明也会在你意识到时即刻显现。当然这已经超出了博物馆能够给予的体验。

争议也意味着有人喜欢洪堡论坛。我拜访时是假期,直达电梯大排长队。据官方数据,洪堡论坛自2021年7月20日完全开放到2022年7月20日这365天里,有82万人来看展。它的野心是每年吸引300万人,对标大英博物馆。

这里也是史普雷河观光游船的一站

这里也是史普雷河观光游船的一站3年前,美国作者约书亚·哈默(Joshua Hammer)的《廷巴克图》出简体中文版时我采访了他,我们谈到马里的多贡人(Dogon)和沙漠中的图阿雷格人(Tuareg)以及后者举办的被誉为沙漠伍德斯托克的音乐节。我这次也问起他对洪堡论坛的看法,他直言不讳地表示:“对很多人来说充满争议,但我非常喜欢!”

***

我在柏林的重量级摄影展览馆C/O Berlin的书店里,看完了巴西摄影师塞巴斯蒂安·萨尔加多(Sebastião Salgado)2013年由德国艺术书籍出版社塔森(Taschen)出版的《Genesis》(创世纪)。2021年他又出版了关注亚马孙原住民的新作《Amazônia》(亚马孙),配合新书出版,巴黎还有个沉浸式展览。我曾因自己无法前往而抓心挠肺,这次在巴黎时也和哈米德提起,“巴黎展时我也不在,”他说。我们都爱这位摄影师,“他拍的原住民是自在的,你看得出他们是被尊重的,也有摄影师的作品完全还是殖民眼光。”

我没有时间去柏林的塔森出版社书店朝圣,取道米兰回家时特地拜访了那儿的出版社精品店,居然看到了咖啡桌版本(放在桌上翻阅的豪华加大版)的《亚马孙》,也算是弥补了一个缺遗。

米兰塔森出版社精品店(右),咖啡桌版本的《亚马孙》可随意翻阅

米兰塔森出版社精品店(右),咖啡桌版本的《亚马孙》可随意翻阅无法弥补的遗憾是没和哈米德一起看《熊之谷》。在不剧透的情况下概括来说,这部纪录片讲的是西伯利亚的林火使那里的熊也成了“生态难民”。它们在冬眠前找不到足够食物,只得出走来到蒙古境内,唯一的食物来源是当地原住民的牲口,一些熊因此被射杀。原住民护林员救下了三只一岁多的小熊,想帮它们度过严冬再放归遥远的荒野。这不是个简单的任务,哈米德为此给世界多地的动物保护组织写信求助,最终该项目由澳大利亚动物协会(Animals Australia)主导。

在蒙古的二十年间,哈米德见证了泰加森林里文化和自然的变化。十年偷猎、商业捕猎使野生动物数量骤降,2012年保护区Red Taiga建立,被雇佣为护林员的是当地原住民,他们中不少都曾是猎人,纪录片《泰加森林》中的主人公也成了其中一员。这是个有趣的变化,狩猎者成了保护者,现在的使命是执行环保法律,禁止非法采矿和偷猎,他们的内心自然也发生了变化。

如今在保护区内,原住民迁徙狩猎也属非法,这就让曾经的猎人们心理压力很大。迁徙中的是他们的家人,保护区成立前这里是他们自由进出的家园。现在如果护林员逮到他们则要上报,看着家人受罚。问题是,不进入保护区的话,驯鹿的食物就不够,传统生活方式也难以延续。

但与此同时,曾经的猎人们心里又仿佛听到受到了神秘召唤,能意识到保护工作是应该做的,是真正正确的远见和路径。

《熊之谷》里说护林员们认为救熊、放归是个极好的教育孩子的机会,可以由此建起跨世代关于气候、环境变化的对话,他们的祖辈甚至是父辈可能都曾是猎人,现在则在救助猎物。这对原住民来说实属全新的境遇。

《熊之谷》法语海报

《熊之谷》法语海报原住民文化在哈米德的镜头里从不是死的、固化的,一个个活生生的人随着机遇、灾难而变,不同的人生和命运缓缓展开,人性的光芒是不变的。“纪录片里的人崩溃过又带着创伤重生,最终臣服,重新找回无条件去爱人类、爱其他物种、爱这个星球的能力——这是他们祖先萨满就曾拥有的魔力,但它其实也在所有人的内心深处,也是人的本能,只是绝大多数现代人遗忘了……”我在上海家中看完纪录片后在给哈米德的简讯里写下这个抒情的开头,后来又觉得这些我们其实都讨论过了,最终改为:“看完了,非常喜欢!很庆幸没在酒后看,但也很遗憾没能一起看,有好多想谈想讨论。平安抵达蒙古时给个信,旅顺途安。”该启程的是他了。

如果我们前往原住民的土地,能够学习他们的智慧,收获启迪和救赎,那我们又能回报给他们什么?哈米德的回答是提供实际的帮助,就像他帮原住民救熊而联络动保组织。另外,我们从他者那里收获了心力,也就能付出心力。有足够的心力才能创造空间、打破轮回的枷锁、无条件地去爱。

“尽管很难,但重新找回或意识到这些能力,正是为实现正确的远见要面对的挑战。”跟哈米德分别前他说。这于我是安慰,也是勉励。

后来我也在简讯显示已读后的沉默里感到一种超越言说的安心。“我们总在彼此的祈愿里,” 见面那会儿为没有多联系而向他道歉时他说,“我从不怀疑这一点。”确实如此。

原标题:《我们都在彼此的祈愿里》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司