- +1

赵伯陶:六年的学术洗礼——回忆我在中华书局的日子

1982年秋,我到位于王府井大街36号的中华书局古典文学编辑室报到,开始了我后半生三十余年的编辑生涯。1988年杪,已调离中华书局总编室至文化艺术出版社任社长兼总编辑的黄克先生(1937—2018)邀我去该社主持一个编辑室的工作,终于结束了我在中华六年的工作。回首往事,感慨良多,在中华时间并不算长,却为我以后从事文史研究打下了坚实的基础,堪称是一次学术的洗礼。

学人与编辑

上世纪80年代中,我在中华书局工作期间,全国出版业基本处于计划经济阶段,中华书局、人民文学出版社以及上海古籍出版社等较有古籍出版优势的大社,力争编辑学者化的努力方兴未艾,对书稿精雕细琢、精益求精,几乎是大多数编辑的共同追求。上世纪70年代初“二十四史”及《清史稿》的点校整理是继60年代中断的工程重新启动的,曾会聚起全国一大批专家,中华书局借调或调入白寿彝、刘大年、张政烺、翁独健、唐长孺、陈仲安、王仲荦、孙毓棠、王钟翰、阴法鲁、陈述、王毓铨、周振甫、启功等著名学者来出版社参与这项有历史意义的工作。1978年春,“二十四史”及《清史稿》点校本就全部出齐,传下学人与编辑通力合作的一段佳话。

周振甫先生(1911—2000)在参与“二十四史”整理过程中,人事关系也于1975年从中国青年出版社正式调入中华书局。1983年2月4日正值农历癸亥年立春日,首都出版界热烈祝贺周振甫从事编辑工作五十年的集会在当时的文化部出版局会议室隆重举行,与会者超过百人,学界与出版界的著名人士如钱锺书、王子野、叶至善、启功、杨伯峻、刘叶秋等先生皆前来祝贺,为人作嫁的编辑能够获此殊荣,极大震撼了刚到中华半年的我,编辑的学者化从此成为我不断努力的方向。

1983年2月4日上午9时,中华书局和中国出版工作者协会在出版局三楼会议室联合举行祝贺周振甫同志从事编辑工作五十年茶话会,与会人员合影留念。前排左起为:于廉、赵守俨、张先畴、启功、周振甫、杨伯峻、王春、程毅中、马绪传、周妙中,后排左起为:常振国、许逸民、柴剑虹、冀勤、黄克、赵伯陶、赵又新、王秀梅、隽雪艳、马蓉、刘尚荣、江宝章。

编辑与作者之间的学术关系,在周振甫与钱锺书两位先生的交往中最为感人。1947年钱锺书先生的《谈艺录》手稿经由叶圣陶先生交开明书店出版,周振甫先生当时担任此书的校对工作,认为该书没有目录不便查阅,特为之编目,因而受到钱先生的赞赏:“周君并为标立目次,以便翻阅。底下短书,重累良友,浪抛心力,尤所感愧。”(《谈艺录》首版序后附言)1977年,钱锺书先生特将其《管锥编》书稿交予中华书局出版,并期望周振甫先生担任此书的责任编辑。翌年初,周先生向编辑室提交《审读报告》,同时附有长达38页的修改意见。1979年8月《管锥编》出版,受到学界的一致好评,钱先生在序中有云:“命笔之时,数请益于周君振甫,小叩辄发大鸣,实归不负虚往,良朋嘉惠,并志简端。”三年以后,在周振甫从事编辑工作五十年的庆贺会上,钱先生又深情地谈到《谈艺录》《管锥编》二书在定稿过程中,周先生所给予的无私襄助。编辑与学者这一长达三十余年的深情厚谊,正是建立于相互尊重并以学术为天下之公器的基础之上的。

1983年中,编辑室分配我审读一部有关清代桐城派文集的点校整理书稿,并请周振甫先生复审,这令我有了向周先生请益的机会。周先生在我审稿意见上密密麻麻的批注,给予我深刻的启发,虽然至今许多内容早已忘记,但其中有一句话令我印象异常深刻,即“再查一下”。四字无多,却言简意赅地道出做编辑所应当必备的基本功:即要时时以各种工具书或相关著述为师,丝毫不能偷懒懈怠,否则就易生讹误。“学问”一途之“问”,不仅意味着觌面向师长或友朋求教请益,在很大程度上更趋向于直接向书本问津求道。学无止境,这四个字的确令我终生受用。

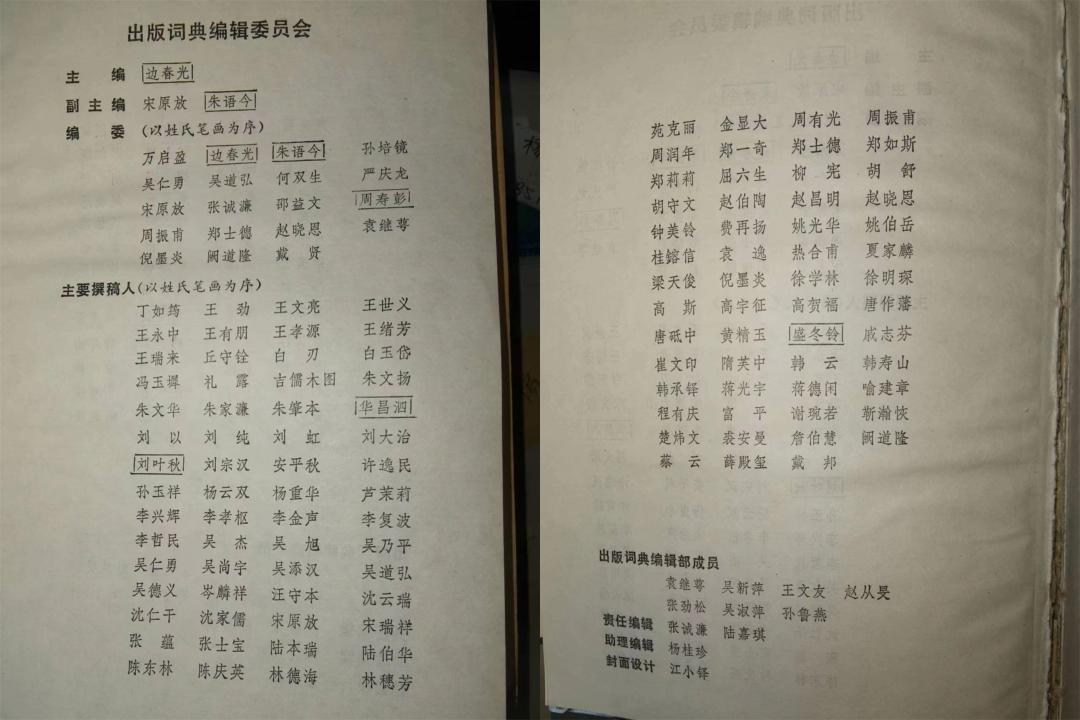

1986年,国家出版局局长边春光先生(1925—1989)为上海辞书出版社主编《出版词典》,中华书局有多名编辑参与其事,周先生名列十九名编委之中,我则在一百余名的“主要撰稿人”之列,如此就有了与周先生更多接触的机会。

1986年夏:赵伯陶、周振甫、许逸民

(太阳岛《出版词典》会议)

1987年夏,我陪同周振甫先生到哈尔滨太阳岛出席《出版词典》编辑会议,旅途中所乘坐的“安24”小型飞机一遇紊乱气流就上下颠簸,空调运行也不稳定,而且中途要在沈阳起落一次,一路辛苦难以备述。周振甫先生却镇静自若,一改素常沉默寡言、不苟言笑的严肃态度,时常谈笑风生,议论纵横。尽管周先生的浙江平湖方言一说快了,我就似懂非懂,难得要领,但先生的睿智与幽默仍能于其语气与表情中不时洋溢而出,当时先生的音容笑貌,至今记忆犹新。在六个多小时的航程中,我特意谈及周先生于60年代初所著《诗词例话》一书对我的教益,并表示由衷的感激之情,不料周先生却立即收敛笑容,郑重其事地对我说:“书写得不好,你要是发现错误,请多提意见。”这反而令我有些无地自容了。谦逊与虚心,永远是一位真正学者的本色。

周先生一生著述等身,怹后来赠送我的《文章例话》《小说例话》以及《诗经译注》《周易译注》《文心雕龙注释》《文心雕龙今译》《谈艺录导读》等著作,我都仔细拜读过,受益匪浅,然而若论对我影响的刻骨铭心,则非早先反复阅读过的《诗词例话》一书莫属。毫不夸张地讲,正是这部著作令我日后走向了文史治学的道路。

学人而兼编辑并做出不俗业绩者,在中华书局指不胜屈。历史编辑室杨伯峻先生(1909—1992)是1960年调入中华书局的,作为著名的语言学家与古籍整理专家,杨伯峻先生著述宏富,《中国文法语文通解》《文言语法》《古汉语虚词》等为语言学专著,《列子集释》《论语译注》《孟子译注》《春秋左传注》等古籍校注成果,更为治文史的学人所熟悉。哲学编辑室马非百先生(1896—1984)是1957年调入中华书局的,他一生致力于先秦史与中国经济思想史研究,著有《秦集史》《秦史纲要》《管子轻重篇新诠》《秦汉经济史资料》《桑弘羊年谱》等。历史编辑室王文锦先生(1927—2002)是“三礼”专家,著有《礼记译解》,点校《周礼正义》《大戴礼记解诂》《礼书通故》等,我曾向王先生请教过古代宗法社会有关“五服”关系的诸多问题,一经诠解即豁然开朗,犹如醍醐灌顶。

20世纪80年代中摄于长城。前坐者:王力、杨伯峻。后排:郑仁甲、王瑞来、赵伯陶。(左起)

学人与编辑界限的模糊,是20世纪90年代以前中华书局等大型古籍出版社的一大特点。如文献学家、词学家孙人和(1894—1966)于1958年来中华书局古代史组从事编辑工作,文字学家马宗霍(1897—1976)于1962年调来中华书局任编辑,天文历算学家曾次亮(1896—1967)、文献学家童第德(1894—1969)、版本目录学家陈乃乾(1896—1971)、文学史家徐调孚(1901—1981)等学者,皆曾任职中华编辑,为共和国的出版事业作出了不小的贡献。史学家张政烺(1912—2005)曾于1962年被文化部任命为中华书局副总编辑。20世纪80年代以后驰名学界的中华书局总编辑傅璇琮(1933—2016)、副总编辑程毅中(1930—),对于80年代进入中华的新编辑而言,他们编辑学者化的榜样作用更为显著。傅先生的《唐代诗人丛考》《唐代科举与文学》、程先生的《唐代小说史》《宋元小说研究》等皆可称传世之作。

中国社会科学院文学研究所研究员沈玉成(1932—1995)、北京大学中文系教授褚斌杰(1933—2006)皆曾任职中华书局编辑。作为著名学者,沈先生的《左传译文》《南北朝文学史》、褚先生的《中国古代文体概论》《楚辞要论》,都是功力深厚之著述。文史大家、北京大学教授吴小如先生(1922—2014)于20世纪80年代初也曾供职于中华书局《文史》杂志数月。在中华书局,学人与编辑水乳交融般的“难解难分”,堪称当时出版界的一时之盛。

典籍与版本

在中华书局当编辑,无论哲学、历史、文学,熟悉有关典籍及其目录、版本,属于不可或缺的基本功。20世纪80年代中,中国社会科学院文学研究所成立《古本小说丛刊》编委会,拟选版本价值较高的善本、珍本乃至孤本白话小说百种,分辑出版,每辑选小说五种,交由中华书局影印出版。我参与了第一辑《唐三藏西游释厄传》《生花梦》《才美巧相逢宛如约》《斩鬼传》以及舒元炜序本《红楼梦》五种的影印工作,在努力将珍本白话小说原貌呈现于广大读者的同时,也培养了自己有关典籍与版本方面的意识。

以《红楼梦》为例,舒元炜序本属于十二种脂砚斋评本之一,或称之为“脂评本”;是抄本卷首有序,后署“乾隆五十四年岁次屠维作噩且月上浣虎林董氏舒元炜序并书于金台客舍”,乾隆五十四年即公元1789年,为农历己酉岁,故又称“己酉本”。这部抄本原藏玉栋处,玉栋字筠圃,满洲正白旗人。黄叶《舒元炜序本〈红楼梦〉小札》(载《红楼梦研究集刊》第五辑)有云:“舒元炜,字董园,浙江杭州府仁和县人。乾隆四十二年丁酉科举人。此后,屡上公车,均未获售。直至乾隆五十四年己酉科进京应春闱,结果,和他弟弟元炳仍均名落孙山。曾寄寓玉栋之家,看读易楼藏书。玉栋出示这部抄本《红楼梦》,舒元炜作了校勘,并写下骈文序。元炳则题词一阕。”这一番考索,可惜未注明出处。另据黄叶先生考证,舒序本《红楼梦》当为乾隆三十五年(1770)以前所抄。舒序本以后辗转为著名学者吴晓铃先生所收藏,残存一至四十回,虽无脂砚斋批语,却仍属脂本系统,保存了曹雪芹初稿的某些痕迹,较为珍贵。书局在影印舒序本的过程中,又以“金镶玉”的形式重新装裱了这一抄本,起到妥善保护善本的作用;而将其原貌公诸世,对于红学研究无疑是一个有力的推动。

在责编《古本小说丛刊》第一辑的过程中,我从中学到了不少有关典籍版本的知识,同时分别在《古籍整理出版情况简报》(1987年第185期)、《瞭望》(海外版1988年第18期)、《书品》(1987年第4期)撰文介绍这部《丛刊》影印本,扩大了这部《古本小说丛刊》的影响。

1983年中,国务院古籍整理出版规划小组组长李一氓先生(1903—1990)在收到长居香港的著名学者饶宗颐先生(1917—2018)所编《全明词》初稿后,审阅其凡例、目录以及部分内容,考虑到香港地区受客观条件的限制,难以求“全”责备,于是决定由张璋先生组成编纂组承担《全明词》的补辑修订工作,并为此约见张璋与中华书局领导赵守俨(1926—1994)、傅璇琮以及文学编辑室负责人许逸民等商谈相关事宜,我有幸参与其中,获得了一次对于明代词家与诸多明词总集与别集相关目录与版本的不可多得的宝贵学习机会。《全明词》的编纂是继唐圭璋所编《全宋词》《全金元词》,张璋、黄畬合编《全唐五代词》后的又一部断代词总集,与其前后至今仍在陆续出版的五卷本《全清词》属于有系统的大型文献工程,影响深远。《全明词》2004年1月由中华书局出版,全六册,出版名义为饶宗颐初纂,张璋总纂,责任编辑是曾为我同事的孙通海学长。以后,国内对于《全明词》的补辑工作始终处于“进行时”状态,其中,2007年1月浙江大学出版社出版的周明初、叶晔编纂的《全明词补编》最引人瞩目。一部新编总集需要不断完善,也可反证《全明词》二十余年编纂工作的繁难。

1984年年杪,《中国文学家大辞典》编纂工作会议在厦门召开,我有幸随文学编辑室参与其事。与会者有中国社科院文学研究所曹道衡、沈玉成两位先生以及厦门大学周祖譔教授、苏州大学钱仲联教授等,有系统地聆听上述著名学者对有关人物辞典编纂的宏论,机会诚属难得,对我此后从事编辑工作大有裨益。《唐五代卷》周祖譔主编,1992年出版;《先秦汉魏晋南北朝卷》曹道衡、沈玉成编撰,1996年出版;《清代卷》钱仲联主编,1996年出版;《近代卷》梁淑安主编,1997年出版;《宋代卷》曾枣庄主编,2004年出版;《辽金元卷》邓绍基、杨镰主编,2006年出版;《明代卷》李时人编著,2018年出版。七部辞典中有一部为两人合作编撰,一部为个人独立完成,其余五部则属于集体项目。七卷本《中国文学家大辞典》涵盖中国历代文学家,时至今日,已成为古典文学研究者案头必备的工具书。

《中国文学家大辞典·明代卷》

孔凡礼先生(1923—2010)原系北京三中退休语文教师,大半辈子无任何学术头衔,但于整理宋代文学典籍却在海内外卓有声望。孔凡礼编《全宋词补辑》,1981年由中华书局出版,虽仅为一百多页的小册子,却影响巨大,是继王仲闻(1902—1969)系统订补唐圭璋所编《全宋词》书稿后的又一学人。王仲闻系王国维的次子,曾供职邮局,又一度因丁酉之厄而失业,后在中华书局担任临时编辑(这与中华书局金灿然、徐调孚等领导慧眼识英才分不开)。王先生自幼博闻强记,熟悉有宋一代典籍如数家珍,玩笑中敢以“宋朝人”自称。对于《全宋词》,孔凡礼能于王仲闻之后踵事增华,可见其文献功底也非同凡响。孔凡礼先生对陆游、范成大的典籍整理而外,《范成大年谱》《宋诗纪事续补》《苏轼年谱》等八九部属于专著性质的书稿,大都问世于20世纪80年代后,他校点整理的《苏轼诗集》《苏诗文集》等较大部头的宋人别集,也大多在20世纪80年代中出版于中华书局,影响深远。孔凡礼与中华书局结缘,开始于1959年末,他与齐治平先生合编的《古典文学研究资料汇编·陆游卷》即由中华书局为二人牵线搭桥,并在四年后问世。从此,孔凡礼对宋代文学典籍整理与研究的热情就一发而不可收拾,并不断取得骄人的成果。

在辑佚苏轼诗的过程中,孔凡礼在北京图书馆(今国家图书馆)善本部所藏明抄本《诗渊》中意外发现了四百余首《全宋词》失收的词作,经过一番艰苦细致的考斠,前揭《全宋词补辑》即因而问世,一度轰动了词学界。在这部明抄本《诗渊》中,孔先生还陆续辑出多种宋人的佚作。汪元量(1241—1317后)字大有,号水云,别号楚狂,南宋钱塘(今浙江杭州)人,以擅长鼓琴供奉内廷,工诗能词,传世有《湖山类稿》与《水云集》。他曾亲历德祐之变,随宋三宫屈辱北迁,与爱国志士文天祥也有交集。历史变革的风雨、中原板荡的惨痛,一一奔竞于汪元量笔底,其作品在痛悼国破家亡的悲凉中,更跳动着时代的脉搏,抑郁哀婉,备极伤感。他的同时代人马廷鸾、李珏等曾称赏其诗歌创作为“诗史”,洵非溢美。孔凡礼先生从《诗渊》与传本《永乐大典》中辑出失收于《湖山类稿》与《水云集》的汪元量诗词达120余首,写有《关于汪元量的家世生平和著述》一文,刊于《文学遗产》1982年第2期;又写有《汪元量佚诗抄存》一文,刊于《文史》第十五辑。李一氓先生读到孔先生有关汪元量的文章后,高兴之余,特意接见了孔先生,并委托他整理汪元量的集子,随即又送来“增订湖山类稿”的题签。

汪元量的诗词历经元、明、清三代,散佚颇多,传世的《湖山类稿》五卷与《水云集》一卷,皆属选本,并非全帙,而且间有重复,诸多版本更互有参差。孔凡礼所选底本为无是楼藏清人汪森辑抄本《湖山类稿》与《湖山外稿》,抄写甚精,后者与鲍廷博知不足斋刊本《水云集》略同,但删去了与《类稿》互见的69首诗。这个抄本原藏于李一氓先生处,李先生特意提供给孔先生作整理汪元量集的底本,可见对这一工作的高度重视。《增订湖山类稿》于1985年由中华书局出版,李一氓先生在1986年7月25日《人民日报》撰文《古籍整理的几个问题》,曾盛赞是书说:“迄今为止,可算是汪元量诗词集的最丰富、最有科学性的一个整理本,成为研究宋元史和宋元文学史的要籍。”

《增订湖山类稿》

我作为《增订湖山类稿》一书的责任编辑,在不断向孔凡礼先生请益讨教的过程中,于典籍版本的鉴别与使用方面也受益良多;因校勘的需要,对于《诗渊》抄本也有了感性的认知。汪元量的《竹枝歌》十首其十中有“铜仙有泪如铅水,不似湘妃竹上多”的吟咏,抒发南宋亡国之痛。“如铅水”,典出唐李贺《金铜仙人辞汉歌》:“空将汉月出宫门,忆君清泪如铅水。”《诗渊》的明代抄手误书为“铜仙有泪如船水”,“船”“铅”,显然是因形致讹。孔先生认同了我的判断。对于抄本诸如此类的“形讹”或“音讹”的误书字,“理校”而外,不能排除目验的必要性。我为此经过一番周折,专门到当时的北京图书馆善本部查阅了这部类书。是书虽皇皇二十五册,却已然属于残本,远非全帙。我可能是最后一位翻阅这部类书纸文本的读者,不久以后,因为孔凡礼先生的力荐,当时的书目文献出版社很快影印出版了这部《诗渊》,十六开开本,分装六大册,共4634面,分精装与平装两种,平装者每册仅售25元。此影印本的《前言》即为孔凡礼先生所撰,后署“一九八四年十一月”。“前言”有云:“《诗渊》的珍贵,首先就在于它保存了从魏晋六朝到明朝初年这一段时间大量散失了的作品,丰富了我国文学特别是宋代文学的宝库。《诗渊》收诗约五万多首,其中十分之二三不见于过去刊印的和新印的古籍。收词近一千首,其中大部分不见《全宋词》《全金元词》。”上揭汪元量《竹枝歌》即见于影印本第六册第3992—3993页。出于对孔凡礼先生学术建树的敬佩景仰,我曾写有《孔凡礼:没有头衔的学者》一文,发表于《阴山学刊》1994年第3期,也是职司编辑的应尽之分。

值得一提的是,当时北京图书馆刘卓英等五位先生特意做出《诗渊索引》,包括“《诗渊》作者索引”“《诗渊》原题作者索引”“《诗渊》索引”“姓氏笔画索引”四大部分,甚便于读者查考使用,极大提高了这部类书的使用价值,堪称功德无量。《诗渊索引》于1993年3月由书目文献出版社出版,平装或精装十六开,与《诗渊》影印本的装帧保持一致,平装售价30元。20世纪90年代中,平装六册《诗渊》连同一册《索引》,从国图书店花费不足百元的打折价即可“抱得美人归”,而现在同样一套书在孔夫子旧书网已经卖到600—3000元不等的辣价钱,令人顿生“此一时彼一时”之叹!

河北师范学院历史系教授王树民先生(1911—2004)编校《戴名世集》,也由我担任责任编辑,在向老一辈学者学习的过程中也受益良多。戴名世(1653—1713)字田有,又字褐夫,号忧庵,学者称南山先生,江南桐城(今属安徽)人。康熙四十八年(1709),年已57岁的戴名世考中一甲第二名进士(榜眼),授翰林院编修。两年以后,因御史赵申乔起因于私人嫌隙的告发,戴名世《南山集》案发,最终锻炼成狱,于康熙五十二年二月初十被处斩京师(今北京市)。《南山集》案系继清初庄廷鑨《明史》案之后又一影响较大的文字狱,属于前后牵连三百余人的冤案,戴名世的文集也从此被禁毁,其乡人与四方学者隐称之为宋潜虚先生,借此以掩世人耳目。

戴名世以古文负当世重名,对于其后桐城文派的开创也有潜移默化之功。然而其集因禁毁而流传不广,直至清中叶以后文禁趋缓,戴集才渐有刻本问世,如戴均衡编本《潜虚先生文集》十四卷,为道光二十一年(1841)刊本,王哲校刊本《南山全集》十六卷,为光绪十六年(1890)刊本,张仲沅校刊本《南山集》十四卷补遗三卷附年谱,有光绪二十六年(1900)活字印本,收文最多,中华书局图书馆有藏。然而《南山集》的最早刻本《南山集偶钞》,当属康熙四十年(1701)尤云鹗宝翰楼刊本,因严遭禁毁而绝少流布,仅当时的北京图书馆善本部有藏,虽收文不足张仲沅本之半,但吉光片羽弥足珍贵,校勘价值不容忽视。王树民先生编校《戴名世集》因各版本颇多参差,于是就采取对诸多版本择善而从的原则,将原文用钢笔一丝不苟地抄录于稿纸之上,再行校勘标点。尽管悉心而为,个别处鲁鱼豕亥实所难免。我作为责编,就要携带书稿分别到北图、首图、科图乃至北师大图书馆提取《南山集》的有关版本加以对校,以尽量减少错讹。无疑,这一工作在为人作嫁的同时,也增强了自己的典籍版本意识,堪称一举两得。为此我写有《〈戴名世集〉简介》一文,王树民先生认为文字简明扼要,就推荐于《河北师院学报》主编,发表于1987年第3期。

《戴名世集》

在编发《戴名世集》的过程中,因其内容涉及以后遭受牵连的散文家方苞,从而对清代桐城派也特别关注,研读过有关文献与论文,这为随后编发王献永先生的《桐城文派》书稿奠定了基础,就有了驾轻就熟的从容。是书出版于1992年1月,已是我离开中华书局三年以后了。当编辑若作有心人,就能触类旁通,收事半功倍之效。

丹铅与问学

唐韩愈《秋怀诗》其七:“不如觑文字,丹铅事点勘。”古人将典籍的校订工作视为丹铅事业,无非因古代文人多用朱砂与铅粉校勘书籍之故。在中华书局当编辑除“丹铅事点勘”而外,也不乏处理论述性书稿的机会,这自然也离不开问学一途。

黄克先生在文学编辑室主要负责戏曲与词学方面的稿件,他曾接手中国艺术研究院戏曲研究所刘念兹研究员(1927—2010)的《南戏新证》书稿,后因忙于总编室的繁杂业务,经文学编辑室主任许逸民先生同意,就转手交与我处理。我分配至中华,因本科毕业论文曾探讨中唐诗人李益的边塞诗歌,原想致力于唐宋诗文的编辑业务,后因文学室缺乏明清文学方面的编辑人员,就被指定主要审读明清诗文方面的书稿,堪称偶然,然而这却决定了我后半生的学术方向,此是后话。

古代戏曲,除元明杂剧而外,南戏一向不被中文系本科教育所重视,令我看南戏方面的书稿,可谓又是偶然中的偶然,针对宋元南戏从头学起,就成为我作为编辑的当务之急。研读明徐渭的《南词叙录》,拜阅南京大学教授钱南扬先生(1899—1987)的《戏文概论》,浏览山东大学教授冯沅君先生(1900—1974)、陆侃如先生(1903—1978)合编《南戏拾遗》等,就成为当时“恶补”功课之必需。刘先生研究南戏蹊径独辟,不同于大多数学者仅局限于相关文献的梳理,而是从调查、目验福建、浙江、江西、广东等地的地方戏曲(如莆仙戏、梨园戏)出发,参考相关历史文献反推南戏的本来样貌,重视实地考察的内容,凸显了这部“新证”的特色。诚如小说戏曲研究大家、复旦大学中文系教授赵景深先生(1902—1985)在是书序言中所云:“念兹先生这部修订增补后的大著《南戏新证》,正如中华书局编辑部所说,是一部在南戏研究中另辟一新径的著作。这是念兹先生北走河南、山西等地,南走浙江、福建、广东等地,几乎走遍全国,辛勤调查历数十年的丰硕成果。”《南戏新证》于1986年11月出版,李复波兄曾是中国戏曲学院院长、中国艺术研究院研究员俞琳先生(1926—1989)的硕士生,后来分配至中华书局文学编辑室成为我同事,他曾对我说,刘先生因这部《南戏新证》的及时出版,而赶上了他有资格被评聘为博士生导师的最后一班车,因而非常感激中华书局。

《南戏新证》

我所担任责编的另一部著述稿是北京师范大学教授聂石樵(1927—2018)、邓魁英(1929—)夫妇合著的《古代小说戏曲论丛》,中华书局1985年出版。在对这两位蔼然学者的请益过程中,也学到许多书本上难以领悟到的学问,从此“编学相济”就成为后半生编辑生涯的座右铭。当然,校点、注释古籍仍是我在中华六年最有心得的问学收获。

清中叶诗人张问陶的《船山诗草》,仅有诗而无文,整理难度似乎不大,但要万无一失又谈何容易!文学编辑室安排我在工作时间整理点校,以作为文学专业毕业的编辑初涉古籍整理工作的一次实践,有意弥补我非北大古典文献专业毕业生的先天不足。

《船山诗草》的校本无多,底本所用即嘉庆二十年(1815)乙亥刊本。卷二《琉球刀歌为周补之作》七古有句云:“枉将切玉炫西湖,不用揽环夸大食。”诗中“西湖”何谓?笔者三十八年以前草草点过,竟未细思。实则“西湖”乃“西戎”之音讹,典出《列子·汤问》:“周穆王大征西戎,西戎献锟铻之剑、火浣之布。其剑长尺有咫,练钢赤刃,用之切玉如切泥焉。”至于“夸大食”三字亦有所本,典出唐杜甫《荆南兵马使太常卿赵公大食刀歌》:“揽环结佩相终始,万岁持之护天子……吁嗟光禄英雄弭,大食宝刀聊可比。”同书卷一〇《题愚亭智莹受之问彤两弟洛阳倡和诗后》七律尾联:“凭君为吊长沙傅,绛灌无交计本疏。”“长沙傅”即贾谊,《汉书·贾谊传》:“贾谊,雒阳人也,年十八,以能诵诗书属文称于郡中。”又云:“于是天子议以谊任公卿之位。绛、灌、东阳侯、冯敬之属尽害之,乃毁谊曰:‘雒阳之人年少初学,专欲擅权,纷乱诸事。’于是天子后亦疏之,不用其议,以谊为长沙王太傅。”所谓“绛灌”,即汉绛侯周勃与颍阴侯灌婴的并称,两人均佐汉高祖刘邦平定天下,建功封侯。可惜因起自布衣,鄙朴无文,又曾谗嫉陈平、贾谊等,在历史上留下骂名。那么“绛灌无交”何义?似是说贾谊不与二人交往,因而受到他们的诋毁。其实四字乃“绛灌无文”的形近而讹,语本《晋书·刘元海载记》:“吾每观书传,常鄙随(随何)陆(陆贾)无武,绛灌无文,道由人弘,一物之不知者,固君子人所耻也。”张问陶借用刘元海之语道出对周勃与灌婴等武人嫉贤妒能的鄙夷,并非责难贾谊不与两人结交而招祸。一字之讹,谬以千里!校勘一事,真当慎之又慎。

巴蜀书社2010年出版《船山诗草全注》,即以中华书局1986年版《船山诗草》为底本,一些错讹即因袭了底本的失误,令我抱憾终身。张问陶论诗标举性灵,但其诗创作绝非全凭兴致,任意挥洒,往往巧用典故,得雅驯之趣,意在言外,读之令人回味无穷。点校《船山诗草》一类的古籍,丝毫不能大意。陈垣先生首次提出校勘学的“四校”之法,即对校法、本校法、他校法和理校法,以理校最为危险,不宜滥用。上揭二例,即运用他校之法,因有确凿书证,并非妄下雌黄。

在整理《船山诗草》的过程中,除为《古籍整理出版情况简报》(总159期)写有《一气如云自卷舒——张问陶及其〈船山诗草〉》外,还陆续写有《张问陶与“性灵”说》(《宁夏社会科学》1987年第3期)、《从张问陶的两首佚诗谈起》(《苏州大学学报》1990年第1期)、《张问陶七绝诗刍议》(《张船山全国学术讨论会论文集》中国三峡出版社2002年6月出版)、《读〈船山诗草全注〉》(《古籍整理出版情况简报》2011年第2期)、《性灵与学识——〈船山诗草全注〉问题举隅》(《文艺研究》2015年第5期)等。可见从事编辑工作,也有一个“九层之台,起于累土”的循序渐进过程,一切贵在坚持,终究会有“蓦然回首”的惊喜;如若半途而废,一切也就无从谈起了。

《船山诗草》

王士禛的笔记《古夫于亭杂录》,是我为中华书局整理的另一部典籍,在版本调查过程中搞清楚了其五卷本与六卷本的异同,写有《〈古夫于亭杂录〉的成书时间及其版本》(《文史》第32辑)、《读王士禛〈古夫于亭杂录〉》(《王渔洋研究论集》,山东文艺出版社1991年出版)。如果没有在中华有关典籍版本的训练,学以致用就无从谈起。

在中华书局酝酿编纂《全明词》的过程中,我因而与张璋先生逐渐熟识。他对晚清女词人顾太清(1799—1877)的诗词整理兴趣甚浓,曾委托我帮他审阅顾太清的诗词集。顾太清集名《天游阁集》(其中词集名《东海渔歌》,诗集无名),庚子事变(1900)后,其集流亡域外,国内诸多刊本皆非全帙。20世纪80年代初,为编纂《全清词》的需要,我国学者始辗转从日本得到日藏抄本《天游阁集》的复印件,包括诗七卷、《东海渔歌》词六卷。张璋先生得到这个复印件,我也先睹为快,从中发现顾太清还是《红楼梦》续书之一《红楼梦影》的作者(署名“云槎外史”)。1998年上海古籍出版社出版张璋编校之《顾太清奕绘诗词合集》,据其《前言》可知,《天游阁集》诗集部分与词集部分或以日藏抄本为底本,并皆于日藏抄本外又补得顾太清作品若干,堪称较为完备,但所据日藏抄本之影印复制件系辗转得来,略有缺失,正文亦间有误植处,可谓美中不足。2001年辽宁民族出版社影印出版日藏抄本《天游阁集》,为金启孮(1918—2004)、乌拉熙春父女两人编校,仅印300册。这部影印本的正式出版,终于使我们有机会得窥全豹,并得以纠正《顾太清奕绘诗词合集》中的若干错讹,可参见拙作《日藏抄本〈天游阁集〉》(载《古籍整理出版情况简报》2005年第11期),此不赘言。我围绕顾太清,前后写有《留得四时春 岂在花多少——太清及其词略论》(《宁夏社会科学》1986年第4期)、《太清》(《清代人物传稿》下编第六卷,辽宁人民出版社1990年出版)、《〈红楼梦影〉的作者及其他》(《红楼梦学刊》1989年第3期)、《关于满族女词人顾太清的几个问题》(《社会科学辑刊》1993年第1期)、《清代第一女词人的信史——读金启孮〈顾太清与海淀〉》(《社会科学辑刊》2001年第4期)等。所谓:“人闻长安乐,则出门西向而笑;知肉味美,则对屠门而大嚼。”在中华书局的编辑工作也促进了我自身的学术实践。

北京大学著名学者袁行霈教授主编《历代名篇赏析集成》,曾邀我为明代诗人谢榛的《榆河晓发》五律写鉴赏文字,我没有浅尝辄止,在熟悉相关背景材料的过程中,发现其《四溟诗话》(又名《诗家直说》)文字有版本的异同,于是利用业余时间到北图、科图、首图以及清华大学图书馆校勘《四溟山人全集》的文字,因此发现中国科学院图书馆所藏《诗慰》初集收录《四溟山人集选》一卷,内中有陈文烛所撰《四溟山人集序》与谢榛《自序》一篇,皆不见于别本。为此我写有《〈四溟诗话〉考补》一文,刊于《古籍整理研究学刊》1987年第2期,此文的发表,促使我与国内研究谢榛首屈一指的学者李庆立教授(1943—2015)结识,并在以后学问的相互切磋中成为好友。当时到北图善本部调阅明刊本《四溟山人全集》,已经不能阅读原书,只能在阅读器上看胶片,电动翻篇,20分钟后就头昏脑涨,顿觉天旋地转,差点呕吐。平生只此一回,因而记忆犹新。

近代徐世昌(1855—1939)所编《晚晴簃诗汇》二百卷,是一部卷帙浩繁的一代清诗总集。点校整理这部总集,由文学编辑室集体承担,署名“闻石”,责任编辑由我担任。在清末民初风云变幻的政坛上,徐世昌依违于各派军政势力之间,进退有据,不无其算计精明处,是近代史上较为典型的官僚政客,其政治作为并无光彩可言。然而纵观其一生,徐氏于文化事业尚较留意,他于总统任内,以“偃武修文”为职志,曾主持编订《清儒学案》与《晚晴簃诗汇》两部巨帙,对于研究有清一代的学术文化不为无功。徐世昌自己也能诗,著有《水竹村人集》十二卷、《退耕堂集》六卷。我曾写有《徐世昌与〈晚晴簃诗汇〉》一文,刊于《古籍整理出版情况简报》总第198期,介绍这部总集的来龙去脉及其四位选政操持者。《晚晴簃诗汇》整理本1990年由中华书局出版,精装十册。2018年重印,精装十五册。

《晚晴簃诗汇》

曾供职于中国历史博物馆的文史大家史树青先生(1922—2007)收藏有《清儒学案》《晚晴簃诗汇》残稿若干,内有《清儒学案暂拟草目》(包括徐世昌字条一件)一册;《清儒学案姓氏韵编》一册;《潜邱学案》《燕峰学案》《半岩学案》底稿各一册;《清儒学案》发刻进度单四件;《晚晴簃诗汇目录》一册;《晚晴簃诗汇》编纂体例一册;曹秉章《晚晴簃诗汇》征引诗集目录编纂事宜说帖一册;《鹿侪诗賸序》一册;《江大锐呈两峰诗》一册;《思旧集序》及诗人小传一册;吴廷燮等致曹秉章函一件,索还原借江苏省之诗集;江苏省公署来函一件;晚晴簃诗社征送各县书目清单一册;前二项合订一册(附公府秘书厅复函);闵尔昌代傅增湘借书单一件。中华书局语言编辑室主任刘宗汉先生得知我为《晚晴簃诗汇》整理本的责任编辑,于20世纪90年代初曾赐示上列的《晚晴簃诗汇》编纂体例一册的复印件等,可补我上揭所撰文章内容的诸多不足。拙《远岫集:赵伯陶文史论丛》已经由人民日报出版社2022年1月出版,“书评”部分即收录了经过补充修订的《徐世昌与〈晚晴簃诗汇〉》一文,这里不再赘言。

在中华书局当编辑期间,像刘宗汉先生这样曾对我提供帮助者指不胜屈,如文学室周妙中(1923—1996)、冀勤、刘尚荣、许逸民、柴剑虹、王秀梅、李复波(1947—2020)、王景桐、张一兵、徐俊、戴燕、顾青、赵又新诸位先生,古代室谢方(1932—2021)、张忱石、崔文印、陈抗、王瑞来诸位先生,近代史陈东林先生,哲学室熊国祯、王国轩(1939—2021)诸位先生,语言室赵诚、郑仁甲、张力伟诸位先生,综合编辑室李肇翔先生,《文史》编辑部李解民、盛冬铃(1944—1991)诸位先生,《文史知识》编辑部杨牧之、胡友鸣诸位先生,总编室主任俞明岳先生(1911—1985),古籍小组办公室主任沈锡麟先生等等。尽管其中有些先生已然作古,但六年相处,或曾承蒙指教,或曾相互切磋,至今难忘。正是中华书局当时学术氛围的平和,激发出众多编辑的事业心。

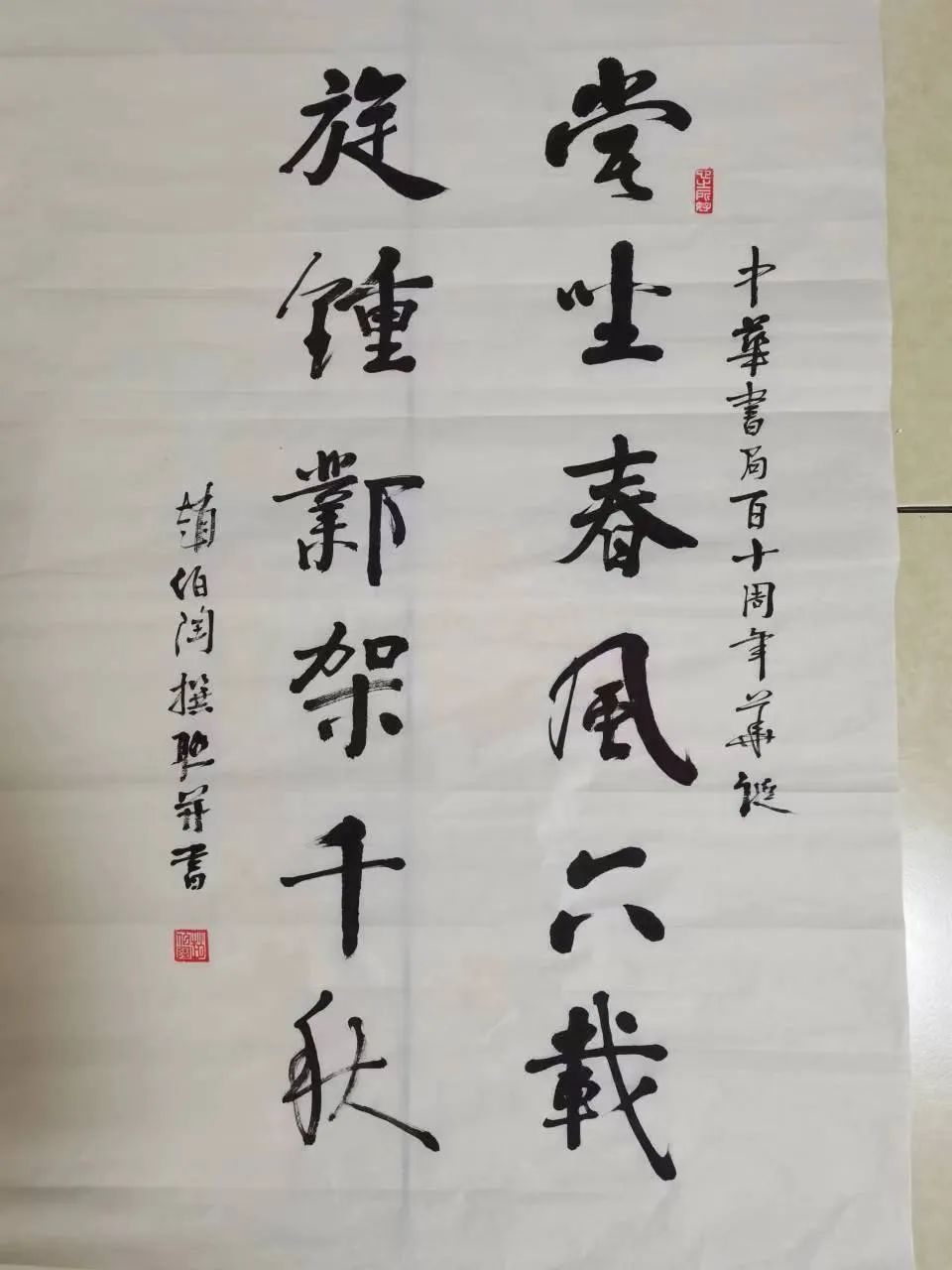

时过境迁,在全国出版业日新月异的今天,自不能以个人年发稿定额在七八十万字左右的过去,衡量个人年发稿定额多已超出三百万字的当下,“十年一剑”与“书稿旁午”也不可同日而语。对于过去,怀念不等于留恋,“苟日新,日日新,又日新”,展望未来,出版事业必将蒸蒸日上、一往无前!在应邀为中华书局创建百十周年华诞的题辞中,我曾用十二字联语传达我的心声:

尝坐春风六载 旋钟邺架千秋

(本文收录于《创新向未来——中华书局创建110周年纪念文集》)

作者简介

赵伯陶,1948年8月生,北京市人,中国艺术研究院《文艺研究》编辑部编审。校释编选撰著有《明文选》《七史选举志校注》《中国文学编年史·明末清初卷》《聊斋志异详注新评》《三国志选注译》《王士禛诗选》《徐霞客游记》(选注)《市井文化与市民心态》《义理与考据》《聊斋志异新证》《远岫集》等四十余部。

《聊斋志异选》

[清]蒲松龄 著 赵伯陶 选注

本书从《聊斋志异》中撷取思想价值和艺术成就突出,并兼顾可读性的作品46篇,辅以精当的注释,以提供给读者一阅读《聊斋》的基础性选本。其文字以手稿本为底本,手稿本阙者以康熙抄本为底本,手稿本、康熙抄本皆无者以青柯亭本为底本,三者皆无者以《异史》本为底本,并以二十四卷抄本、铸雪斋抄本等参校,文字准确。其注释特长有三。一是长于精准深入地说解,尤其长于所涉名物制度、科举制背景、有关清人生平仕宦经历的介绍。二是对疑难字注音。三是每篇首注的解题,说明本篇主旨,对蒲松龄的创作意图多所发明,对读者意义尤大。全书平装16开,每页上文下注,版式疏朗,内容丰富,且精心选配彩插27张,手工插入特定故事中,以便展现故事情节。

原标题:《赵伯陶:六年的学术洗礼——回忆我在中华书局的日子》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司