- +1

长三角议事厅︱高质量发展,需关注中心城市的集聚与辐射

2019年8月26日中央财经委员会第五次会议强调,我国经济已经进入高质量发展阶段,“经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。”

数据显示,2021年中国的19个城市群创造了全国84%的GDP,2020年承载了全国78%的人口(由第七次人口普查数据计算得来)。

作为区域发展的核心,中心城市日益成为区域经济发展的新引擎。“十四五”规划指出,要破除资源流动障碍,提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力,强化中心城市对区域发展的辐射带动作用。“二十大”报告提出要“以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局”。

针对新的区域发展规划,有两个问题值得我们思考:

第一,已有的规划符合城市与区域经济发展的规律吗?具体而言,以中心城市和城市群为驱动的高质量发展,是否与经济和人口的集聚方向一致。

第二,已有的规划是否忽略了一些重要因素,其中的一个核心问题是,对中心城市作为高质量发展引擎的认识是否充分?

人口持续集聚,中心城市日益凸显

为了回答上述问题,本文整理了2000年、2010年、2020年三次人口普查的数据,并在城市和区县层面统一口径,试图从人口流动的角度一窥究竟。人口的流动,是人们综合考虑工作机会、收入、多样性消费、公共服务、环境和生活设施便捷度等因素之后所做的取舍,集中反映了一个地区的综合吸引力。

与之前的文章(城市酷想家|清醒认识人口空间大变局:基于六普七普数据分析_澎湃研究所_澎湃新闻-The Paper)一致,我们发现人口主要往沿海、中心城市和城市中心集聚。

究其原因,市场的大小决定了一个地区的分工和经济效率,到沿海大港口的距离代表了到国际市场的距离,到中心城市的距离和到城市中心的距离则代表了到区域市场的距离。

通过计量经济学的研究,我们也发现,上述三个距离依然是决定人口集聚重要的因素。

此外,我们也进一步发现,人口集中的速度并没有放缓,城市层面人口的基尼系数从2000年的0.41和2010年的0.42,增加到2020年的0.45。同时,城市内的人口分布也呈现出“向心化”趋势,2010—2020年间,有84.1%的城市市辖区人口增加,2000年至2020年,城市人口的中心度和相对中心度也都在不断提高。

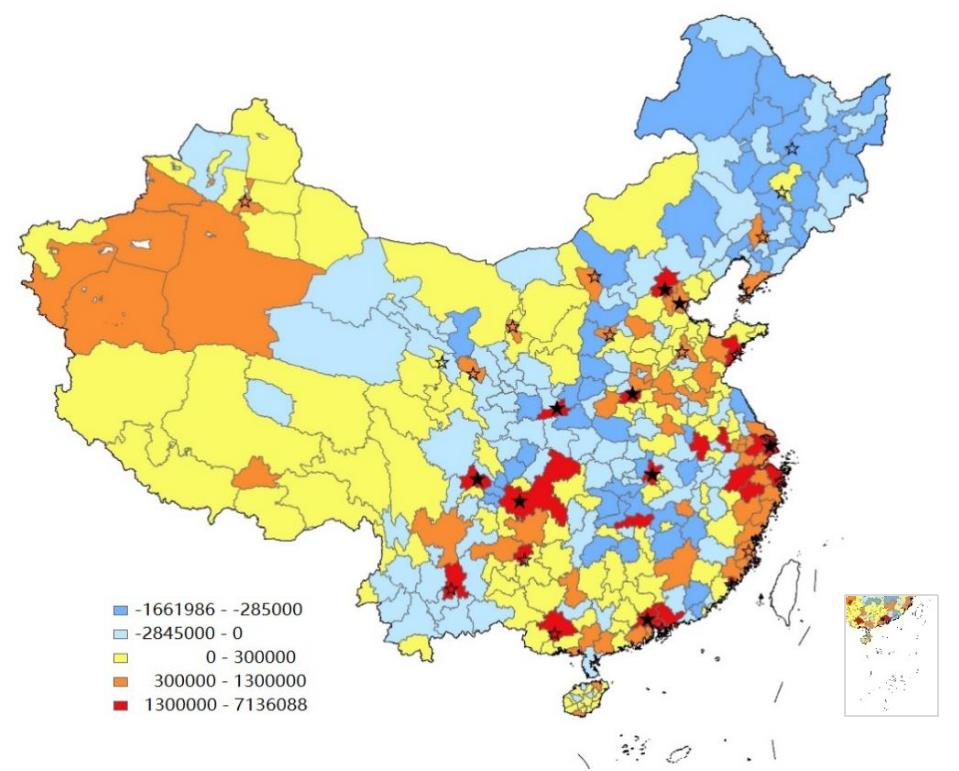

图1 2010-2020城市人口变动

注:实黑色五角星为国家级中心城市,空心五角星为城市群中心城市

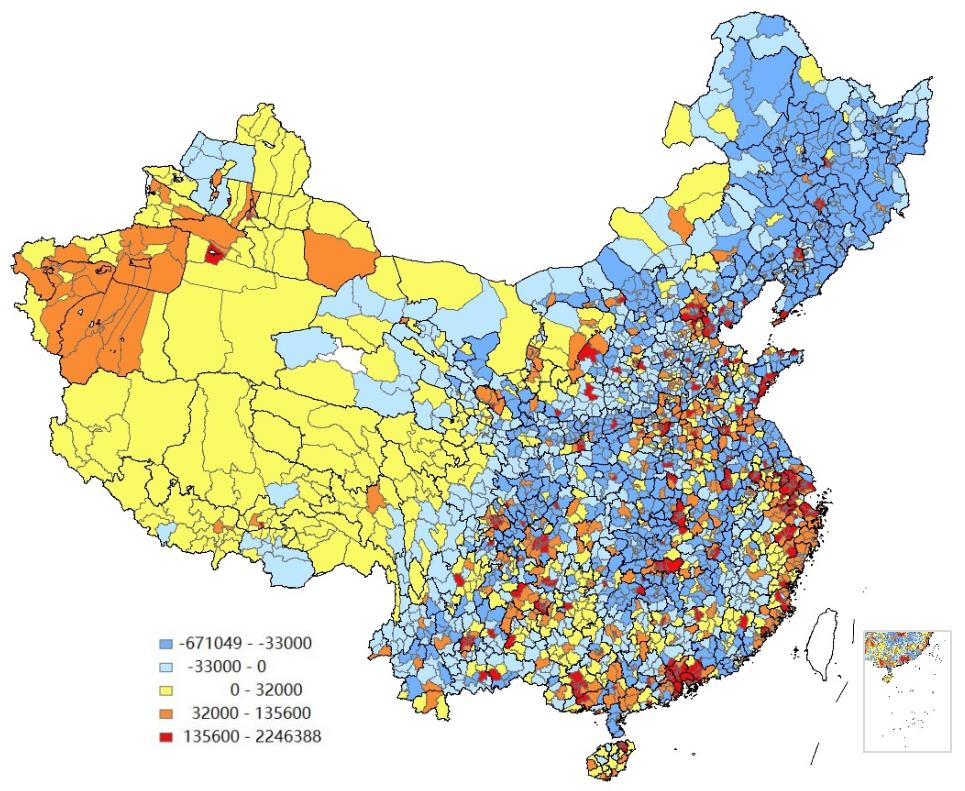

图2 2010-2020区县人口变动

值得注意的是,在人口持续集聚的过程中,中心城市的地位日益凸显。2020年有26.4%的人居住在直辖市、省会、副省级城市,21.6%的人居住在城市群中心城市,13.3%的人口居住在九个国家级中心城市。国家批复并公布的8个都市圈,人口占比从2010年的11.61%增长至2020年的12.43%。尽管如此,在大城市发展的过程中,“虹吸效应”等负面的影响常常被提及,但是对于大城市的辐射带动作用,我们的认识却并不充分。

从经济的角度看,大城市至少在四个方面能辐射带动周边地区发展:

第一,中心城市的“大市场效应”能带动周边地区的旅游业、制造业、农业等产业发展。

第二,中心城市的生产性服务业,如研发、咨询、金融、贸易、信息等,可以提升外围地区制造业的竞争力,并且常常与制造业在一定范围内形成协同集聚。

第三,中心城市的集成式制造业,如汽车、大型机械等可以带动周边地区整条产业链的生产和升级。

第四,如果中心城市产业升级,转移的产业也往往优先落户周围的城市,带动这些地区发展。

影响中心城市辐射带动的两个因素

物理学中影响辐射力大小的两个主要因素,是辐射源的大小和到辐射源的距离。同样,中心城市的规模,以及外围地区到中心城市的距离,也是影响中心城市辐射带动效应的两个主要因素。

我们先看看距离对中心城市辐射力的影响。

根据2010年至2020年中心城区(用市辖区度量)和外围地区(用市辖区之外的郊县度量)人口变动的状况,我们将城市分为三种类型:第Ⅰ类为中心城区和外围地区人口都正增长的城市;第Ⅱ类为中心城区人口正增长,外围地区人口负增长的城市;第Ⅲ类为中心城区和外围地区人口都负增长的城市。还有一类城市是中心城区人口负增长,外围地区人口正增长,因为只有温州和那曲两个城市,我们暂不做考虑。

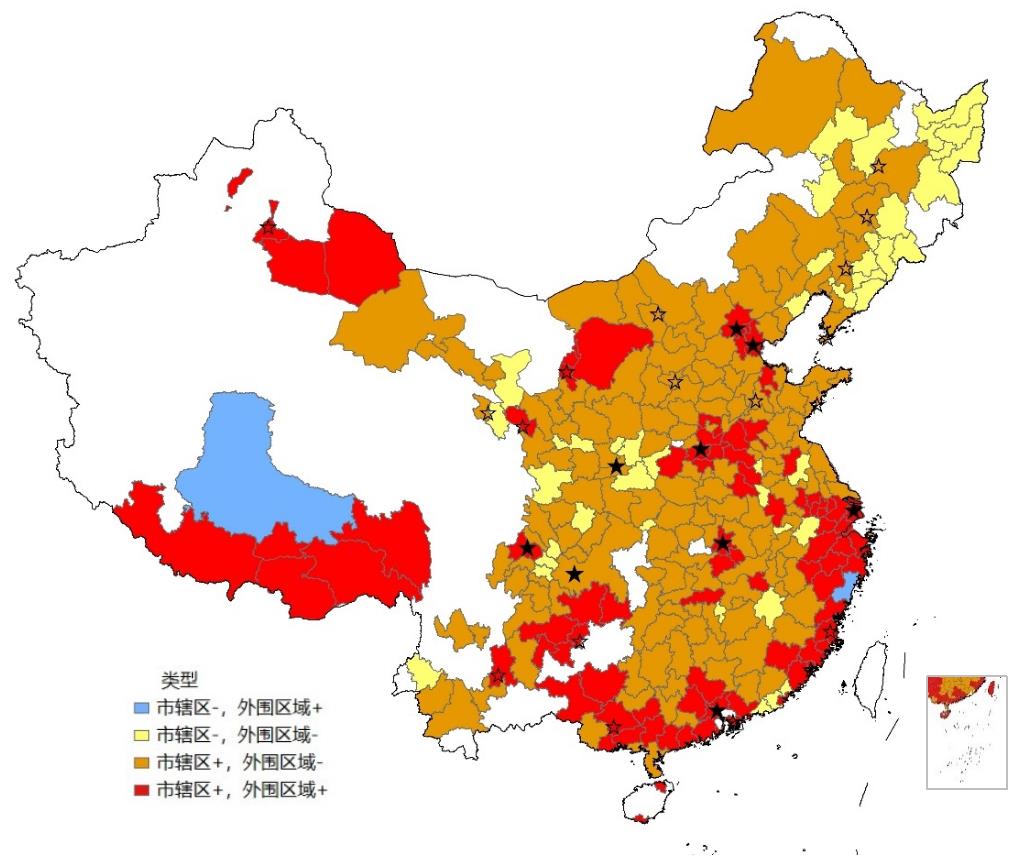

图3 2010年至2020年中国城市的“中心-外围”区域人口变化状况

注:图中只保留了同时有市辖区和郊县的城市。实心的五角星为国家级中心城市,空心的五角星为城市群的中心城市。

如果城市群有两个体量相当的中心城市,我们将其都定义为中心城市。将各种类型的城市展现在地图上(如图3),我们可以清晰地看到,第Ⅰ类城市更多地分布在城市群中心城市附近,或者其本身就是中心城市或省会、副省级城市。第Ⅱ类城市主要分布在距离中心城市稍远的外围地区。而第Ⅲ类城市多分布在距离中心城市相对较远的地方,计量经济学分析的结果发现资源型城市更容易成为这类城市。当然,从图3我们也看到,有一部分第Ⅲ类城市在第Ⅰ类城市附近,但是总体而言,中心城市附近更多地分布着第Ⅰ和第Ⅱ类城市,中心城市对外围地区的辐射带动作用十分明显。

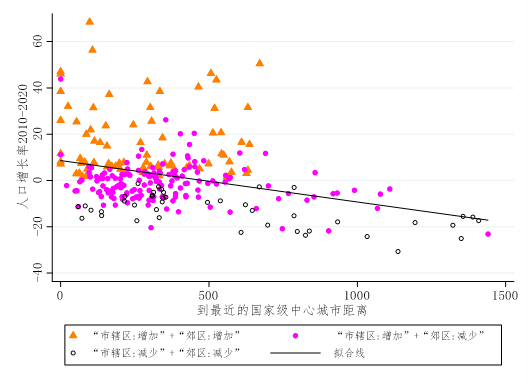

进一步的统计分析发现(见图4),2010至2020年,人口增长较快的城市也主要是第Ⅰ类城市,并且距离国家级中心城市较近。

图4 到中心城市的距离与人口增长率之间的关系

影响中心城市对外围地区辐射力的另一个重要因素就是中心城市的规模。

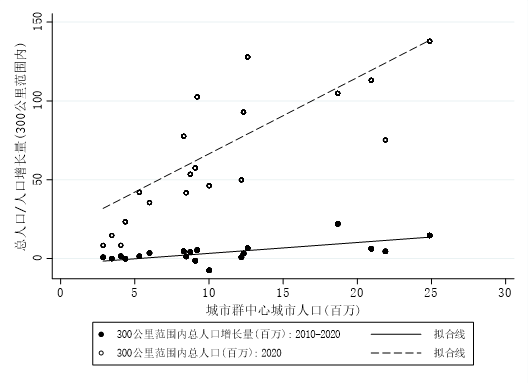

我们先看看统计的结果,图5的横轴代表城市群中心城市2020年的人口,纵轴是城市群内距离中心城市300km范围内的城市2020年总人口,以及2010-2020年总人口的变化量。可以看到,中心城市的人口规模越大,城市群总人口越多,2010-2020年的人口增长量也越大。如果我们将距离中心城市的范围调整为150km、200km、400km,结果也类似。

图5 城市群中心城市的人口与城市群人口规模、人口增长之间的关系

如果进一步将距离因素纳入考虑就会发现,中心城市对外围地区的辐射也会随着距离的增加而衰减。根据我们的计算,中心城市对外围地区辐射的范围大约在150-250km之间。在这一范围内,中心城市的人口规模或经济规模越大,外围地区的人口增加量越大,超过这一范围之后,中心城市规模越大,外围地区人口增长越慢。

值得注意的是,150-250公里,也是中国目前规划的都市圈或城市群核心区域的范围。这些受到中心城市辐射的地区,既可以接近中心城市巨大的消费市场,又可以享受中心城市人才、资金、技术的辐射,通过发展制造、物流、贸易等产业,与中心城市形成产业互补,打造自己的比较优势。

中心城市越发达,越有利于外围地区

以上研究所呈现的是大城市发展与外围地区发展的相关关系。我们也进一步使用了计量经济学的因果识别方法,以自然实验为基础,更加直观地展现中心城市对外围地区的辐射效应。

2014年开始,以国务院出台的《国家新型城镇化规划 2014-2020》为标志,中国开始严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。但是根据我们的研究,受政策影响的主要是北京、天津和上海这三个中心城市,其余城市对政策的执行力度相对较弱。2014至2019年,北京、天津和上海的人口增长放缓,仅仅增加了19万、-44万和14.28万人,其余国家级中心城市及深圳均有大幅度的人口增长,平均增加了274.33万人。

如果中心城市的辐射带动作用存在,那么当中心城市的发展受到限制,距离较近的外围地区发展应该也会受到限制,而距离较远的外围地区则可能有更快的发展。同样,我们以人口的数据为基础进行了观察。

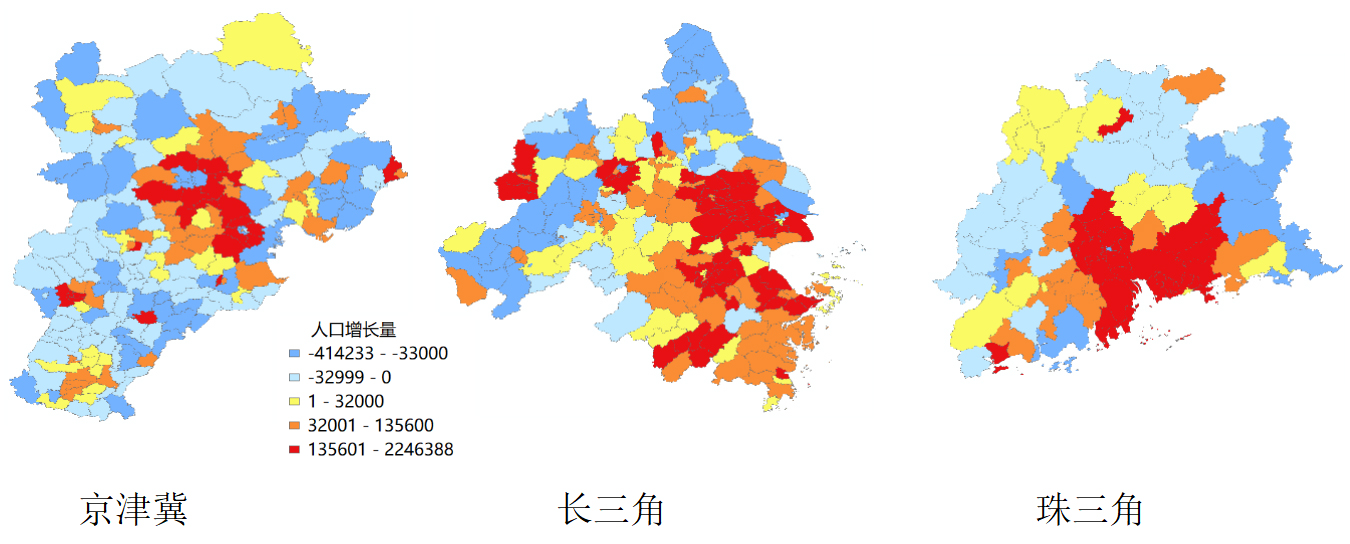

研究发现,2010-2020年相比于2000-2010年,除了京津冀、长三角之外的其他6个国家级中心城市所在城市群或者其他17个城市群,人口都进一步往中心城市及周围集聚,但是京津冀和长三角城市群,人口往中心城市及周围集聚的速度明显变慢。如图6所示,2010-2020年,由于中心城市的人口增长受到抑制,京津冀和长三角中心城市附近地区的人口增长也同样受到抑制,但更外围地区人口增长普遍较快,城市群人口呈现分散化的趋势。而受政策冲击较小的珠三角城市群,在市场力量的驱动下,人口仍然不断地往广州、深圳及周围的中心地带集中,而城市群外围地区的人口增长则比较缓慢或者负增长,城市群人口往中心区域集中的趋势十分明显。

图6 京津冀、长三角、珠三角城市群2010-2020年区县人口变化

综上所述,城市的发展从来不是独善其身。大城市在市场力量的驱动下,集聚了更多经济资源,也发挥了辐射带动作用,促进外围地区的发展。

2019年中央财经委员会第五次会议以来,国家对于城市和区域发展政策调整所强调的“在发展中促进相对平衡”,顺应了市场经济的规律。但是对于中心城市的发展,仍然存在不少疑虑。本研究认为,中心城市的发展与区域协调发展并不矛盾,相反,中心城市发展越充分,越有利于外围地区的发展。

因此我们建议:首先,要进一步增加中心城市的人口、公共服务、环境等方面的承载力。这既有利于短期和长期的经济增长,同时又可以缓解“大城市病”。其次,需要加快都市圈的发展,尤其要打破城市和省份的壁垒,促进土地、劳动力等生产要素在更大范围内有效配置。最后,通过交通、互联网等基础设施的建设,通过畅通人流、货流、资金流、信息流,增加中心城市对外围地区的辐射带动。

[作者李杰伟系上海海事大学经济管理学院副教授,赵文悦和梁芊芊系上海海事大学经济管理学院硕士生。本文的原文题为“Agglomeration and Radiation: Central Cities and China’s Spatial Economy”,发表在《Asian Economic Papers》第22卷(2023年6月刊发),由作者进行大量简化和改写,具体技术细节请参考原文:https://doi.org/10.1162/asep_a_00864。本文也是教育部人文社会科学研究青年基金项目(21YJC890060);招商局慈善基金会、中国人口福利基金会、上海交通大学“何为而治——中国当代社会治理研究”第三期项目的阶段性成果,并受上海交通大学现代金融研究中心的资助。]

--------

“长三角议事厅”专栏由教育部人文社会科学重点研究基地·华东师范大学中国现代城市研究中心、上海市社会科学创新基地长三角区域一体化研究中心和澎湃研究所共同发起。解读长三角一体化最新政策,提供一线调研报告,呈现务实政策建议。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司