- +1

知青子女落户公房拆迁后,享有利益吗?丨松法·案

原创 公正司法的 上海松江法院 收录于合集 #松法·案 54个

文字来源:民事审判庭 杨秋月

“知青”群体

“知青”群体是特定历史时期的产物

但当时代之景

微缩成每个家庭、个人之争

司法者当如何

权衡利弊与认定恩怨是非?

最近,松江法院

便审理了这样一起案件

1971年,小陈的父亲老陈响应国家号召,从上海奔赴内地成为一名知青。20多年后当政策允许回沪,已在当地结婚生子的他选择留下,但出于发展考虑,1997年,老陈跟妹妹陈某商量,让儿子小陈将户籍落在陈某为承租人的公房内,迁户原因填写了“父母与子女相互投靠”。

1971年,小陈的父亲老陈响应国家号召,从上海奔赴内地成为一名知青。20多年后当政策允许回沪,已在当地结婚生子的他选择留下,但出于发展考虑,1997年,老陈跟妹妹陈某商量,让儿子小陈将户籍落在陈某为承租人的公房内,迁户原因填写了“父母与子女相互投靠”。本是一桩亲人间互帮互助的有爱佳话,小陈与自己的姑姑陈某如今却闹上了法庭,只因2011年7月,这所公房拆迁了。

拆迁时,在户人口为陈某和小陈二人,政策为不看人头,只看面积,且未被认定为居住困难户。拆迁后,陈某用拆迁补偿款及其女儿存款购得安置房一套,并将房屋登记至自己及女儿二人名下。

拆迁时,在户人口为陈某和小陈二人,政策为不看人头,只看面积,且未被认定为居住困难户。拆迁后,陈某用拆迁补偿款及其女儿存款购得安置房一套,并将房屋登记至自己及女儿二人名下。2022年2月,小陈(原告)诉至法院,要求与姑姑陈某(被告)各半分割安置房,理由是,自己是拆迁时的“同住人”。

小陈认为:

小陈认为: 姑姑之所以能作为现在公房的承租人,只因自己父亲老陈为家庭牺牲,作为知青离沪。

姑姑之所以能作为现在公房的承租人,只因自己父亲老陈为家庭牺牲,作为知青离沪。陈某和老陈年轻时,与母亲周某共同居住在母亲作为承租人的老公房里,1971年老陈知青落户外省后,周某户籍于1973年1月迁至该老公房。而姑姑陈某户籍原也在该公房,1968年迁入另处公房,1970年又迁入第三处公房,1974年最终迁入涉案的公房,并作为该房承租人。1997年落户后,小陈也自认未在涉案公房里实际居住一年以上。

姑姑陈某则认为:

自己拆迁的涉案公房无论小陈还是老陈,均无贡献,拆迁安置房更是与小陈认为的所谓“同住人”无关,自己当年只是为了帮助侄子落户而已,从未同意其享有安置房份额。

松江法院经审理认为,根据相关规定,公有房屋承租人所得的货币补偿款、产权调换房屋归公有房屋承租人及其共同居住人共有。

松江法院经审理认为,根据相关规定,公有房屋承租人所得的货币补偿款、产权调换房屋归公有房屋承租人及其共同居住人共有。 根据本案查明的事实,小陈主张涉案公房来源于其父与姑姑原来生活过的老公房,并无依据,且其父户籍迁离上海时,也并不住在涉案公房内。现小陈虽系涉案公房在户人口,只能认定为帮助性质的落户。

根据本案查明的事实,小陈主张涉案公房来源于其父与姑姑原来生活过的老公房,并无依据,且其父户籍迁离上海时,也并不住在涉案公房内。现小陈虽系涉案公房在户人口,只能认定为帮助性质的落户。另外,其自认未在涉案公房内实际居住一年以上,根据拆迁政策不符合同住人条件,无权分得涉案公房的征收补偿利益。最终,法院驳回了原告小陈的全部诉讼请求。

知青子女是否为“同住人”

知青子女是否为“同住人”需多维度综合考量

根据相关规定,共同居住人是指作出房屋征收决定,在被征收房屋处具有常住户口,并实际居住生活一年以上(特殊情况除外),且本市无其他住房或者虽有其他住房但居住困难的人。

从上述规定看,在认定共同居住人时,“实际居住”是一个必备条件,但知青子女属于“实际居住”的例外情况,这也是基于对知青群体利益保护的特殊考量。因为知青是特定历史背景下产生的特殊群体,该群体在大好年华响应国家号召上山下乡,无论对家庭还是对国家,均做出了巨大贡献和牺牲。

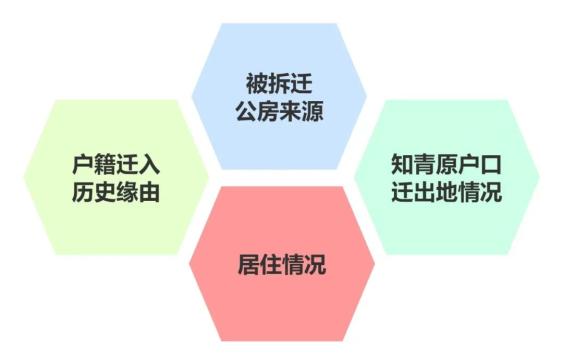

但知青子女根据上海市知青落户政策将户籍迁回上海某处公房,并不代表其当然享有该公房的拆迁利益,应当综合被拆迁公房的来源、户籍迁入的历史缘由、知青原户口迁出地情况、居住情况等进行综合认定。

若被拆迁公房与知青或知青父母无关

若被拆迁公房与知青或知青父母无关知青子女即使根据知青回沪政策将户籍迁回,该落户行为一般应认定为是有血缘关系的亲属的帮助行为,不能代表居住权的让渡,此种情况下知青子女不宜直接认定为同住人,应另结合居住事实、是否享受过福利分房等因素进一步进行认定。

若知青子女落户至其父母迁出地公房

其父母作为该房家庭成员,响应国家号召离沪并非自主放弃该房屋居住权益,现知青子女为谋求发展将户籍迁回,从公平合理角度出发,也应保障其居住权益,此种情况即“实际居住”的例外情形。

另外,需要说明的是,在知青子女被认定为同住人的情况下,知青子女对拆迁利益所享有的份额也并不必然是均等分割的原则,需要结合居住事实、对被拆迁公房的贡献等因素酌情予以考量。

法官寄语

FAGAUNJIYU

杨秋月

杨秋月民事审判庭

二级法官

房产诚可贵,亲情价更高

知青家庭公房拆迁案件中的矛盾一般较为突出,其背后的原因不仅仅是目前房屋价值的市场化,还有知青因上山下乡与其他家庭成员在就学、工作等方面的历史矛盾。在当时的艰苦环境下,知青曾排除万难与国家共患难,更是与家人相互搀扶、共渡难关,但在现今生活宽裕的当下,反而为一笔拆迁款、一套安置房反目成仇、对峙法庭,不禁令人唏嘘。

公房拆迁本身是改变居住条件的幸事,家庭内部应当本着公平合理的原则充分协商,多多念及相互间曾经的和睦和帮扶,互谦互让,共享拆迁红利。

原标题:《知青子女落户公房拆迁后,享有利益吗?丨松法·案》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司