- +1

米沃什:重要的是要遵循心灵而非勉强行动

// 导读

今天是波兰诗人、作家切斯瓦夫·米沃什(1911年6月30日-2004年8月14日)的诞辰。

他“以毫不妥协的敏锐洞察力,描述了人类在剧烈冲突世界中的赤裸状态”的作品,成为1980年诺贝尔文学奖得主。他的一生就是过去一个世纪的编年史,尝遍那个世纪的辛酸与苦痛。他把经历的一切和思考都记录在自己的诗歌、小说和散文之中,他的作品深刻剖析了当代世界的精神危机,坚持知识分子的道德责任,并与波兰古老的文学传统进行对话。

在米沃什的所有作品中,有一部是他声称并非为读者,而是“追随自由创作的手”产生的作品,也是他的“灵魂自传”——散文集《乌尔罗地》。

本书创作大约始于一九七六年九月,其时米沃什造访巴黎,与其同样研究思想史的老朋友在多次的晚间长谈中获得了新的见解,成文于《乌尔罗地》一书中。

《乌尔罗地》是一部略显庞杂的作品。米沃什借这本书向读者坦露的不仅是自己关于“另一个世界”的盼望,还有个人思想的“自相矛盾”。然而,“矛盾”来自于简单化,而在丰满、复杂的个体存在中,承认其中一面并不本意味着否定其他。人们喜爱米沃什或任何一位作家,不是完全因为他的作品背后的哲学多深奥,或者价值观多正确,或者作者本人的人格多伟岸。最终,人们喜爱的是阅读作品的过程。

以下内容节选自《乌尔罗地》。

“我踩住了愤怒的喉咙”

清晨八点的时候,我常常在家附近的格里兹利山峰大道上散步(街名可意译为灰熊峰大道),我这里所写下的文字很多便形成于这每日的散步途中。这是一片典型的居住区,街边是一栋栋木制的房屋,风格和样式都不尽相同。山的一侧很陡,因此不少房屋的底部都有柱子支撑。从山顶向下望去,各家各户的花园可尽收眼底,那是一座座种满杜鹃、山茶、月桂和长成大树的桃金娘的院落。沿着脚下的路,一直向西而行便可以抵达北美大陆的最西岸。对此,任何人都不会有疑问,因为由此下山,穿过伯克利城,穿过海湾,再穿过金门大桥就是孤寂的太平洋了。

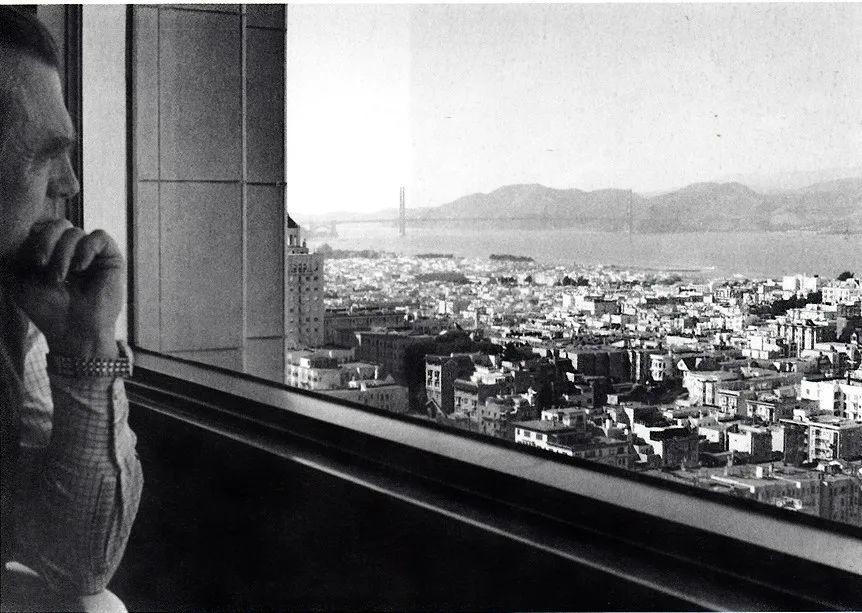

从山上向四周望去,风景每日不同。当大雾弥漫,所有景物都被浓雾笼罩,这时仅可以看到海的一角。及至雾薄时分,透过层层的雾气,可以眺望到旧金山城内时隐时现的高楼。而当云开雾散,水汽仅在远处塔玛佩斯山那边堆成漂浮的云朵,此时浮现在眼前的则是另一番壮丽景象:蔚蓝色的海水连接着太平洋,三座大桥穿越其间,旧金山城就在我的脚下。

在这样一番景色描写练习之后,似乎应该开启一段福楼拜式的浪漫故事,但我还是谈谈缺憾吧,这样可以不必让他人对于这美景心生妒忌,诚然这只是世上万千胜景中的一斑。在这条路上所感受到的愤怒和绝望,我记忆犹新。无论是追逐梦想与希冀,还是生机勃勃的生活,亦或是聚会谈天,一旦身处在这与世隔绝之地,那一切便都与你无缘。于我而言,有些人的命运就像一场恶梦。画家诺布林和他的妻子,演员列娜在旧金山结束了自己的生命,而莱德尼茨基经常在几条街之外散步,陪伴他的只有一只小狗。

我思念昔日的朋友、兄弟。好也罢,坏也罢,都让我想念。我也想念故乡的孩子们,就像维克塔说的:“渴望和他们一起玩泥巴”。每当我试图写些什么,笔下描绘出的却是卡夫卡式的阴郁画面:独自被囚禁在孤岛上,岛上小镇的街道上见不到一个行人。当透过房屋的窗户朝里望去,看到的却只有动物布偶,它们纽扣做的眼睛闪闪发亮。这是多么阴森的情景,甚至有些邪恶,还是不写罢了。

曾经有一次在圣迭戈朋友的家中,我遇到了赫伯特·马尔库塞(德国马克思主义者,六十年代以学生运动理论闻名),他站在窗前说:“这是一座动物聚居的城市。”我十分明白他对于那些缺乏思想的人类的鄙夷之情,他们仅仅是行尸走肉。但他那鄙夷的态度,知识分子的傲慢也让我反省,我内心当中是否也隐藏着类似的刻薄。

“我踩住了愤怒的喉咙”。这是俄罗斯诗人马雅可夫斯基式的宣言。现在我知道,这诗句正适合于我。你不喜欢这个世界?无论是这里,还是别处都无法忍受?好吧,我们为你找个不同的地方:在云端之上,大海之外,这样你就可以随心所欲了。但是要注意,这可是最后一次,你或许能干出点什么,或许不能,但是你绝对不能再挑剔了。是的,当然在这里大地也将走到尽头。

“我在大学中收获的最重要的不是知识,

而是历史观”

于是,我开始工作。首先我要努力避免成为分裂的两个人,一个是赚着微薄薪水的大学教书匠,另一个则是缪斯女神的垂青者。后者在闲暇时分,仰望天空中的云朵,便可以创作出杰作,就如同贡布罗维奇在阿根廷所做的一样。教书与写作实际上可以互有裨益、相得益彰。

不容否认我的大学执教生涯可算相当不错。当然,在此不能不提及,我在这方面还是颇有些优势的。我上的中学相当不错,比多数美国的文科生毕业的中学都要好。另外,我所就读的大学也算是出类拔萃。大学时期两位年轻的教授,维克多·苏金尼茨基(法律哲学教授)和斯坦尼斯拉夫·斯瓦涅维奇(经济学教授)至今依然健在。苏金尼茨基多年以后依然记得我毕业考试的情景,认为我的表现非常出色。他甚至还记得自己当时非常惊讶,因为我竟然对于十八世纪的英国哲学家捻熟于胸。但是我对那次考试却全无印象,教授所提及的那些人名我也一个都不记得了。如同被训练好跳圈本领的马戏团小狗患了失忆症,我大学里习得的其他技能也都不见了踪迹。

我在大学中收获的最重要的不是知识,而是历史观。这种历史观一方面通过学习获得,而另一方面来自于当时发生的历史性事件。在美国,这种历史感的缺失对于部分在大学里授课的美国人来说是一种缺憾和障碍,然而也正因如此,那些具有历史观的人便具有了某种优势。我必须利用这一优势来弥补自身的一个严重不足,即没有专业学位。我那个学位算个什么,不过是个硕士,而且还是法学专业。

同他人聊天聚会,影响别人,同时也被他人影响,只有如此我才能从一个异乡人的愁绪中逃离。这本书实现了我的某些愿望,至少部分实现了。这是一本连接过去与现在的书,但其指向的却是未来,即便不是我的未来,也将会是他人的未来。

“我们真实的目的是完善自己的知识”

对于我的讲课对象,这些二十多岁的年轻人,我始终抱有怀疑。面对这些或是出于天生愚钝,或是缺乏后天学习的大学生,我的讲述能引起多少反响?哪怕他们当中只有十分之一可以领会些什么,我就已经十分幸运了,对此可要事先做好心理准备。几乎每次开始新的课程,我都会有种失败的预感,我什么也改变不了,他们的“电视大脑”不会有任何改变。每当顺利结束课程,我的欣喜就像成功地从高筒礼帽里变出兔子的魔术师,但是我完全不知道,下次变魔术的时候能否成功。

当我在维尔纽斯大学念书的时候,一些教授完全不在意和学生之间的交流。他们只是在讲台上,摸着下巴,低声念着讲义。要知道,那时还没有麦克风,而在坐满两三百人的教室里只有前两排的学生能够听到老师的声音。莱德尼茨基教授(当我来到伯克利的时候,他已经退休了)当年曾经将他们称之为“坐听课监的学生”,无论抱怨也罢、恼火也罢,但还是不得不在教室里坐着。莱德尼茨基这种居高临下的态度以及与学生之间的隔膜让我感到既同情又有些不悦。但转念一想,这同他居高临下的态度无关。

我们太过执着于期望看别人的反应了,实际上我们真实的目的是完善自己的知识,即便我们真需要听众的话(事实上听众寥寥无几),也只是通过他们关注度的高低来判断哪些知识具有生命力,哪些知识又已经死去。莱德尼茨基所教授的是自己耳熟能详的知识,他从未试图去更新它们,同样他也从未期待自己真正的思想能与那几小时的课堂时间产生些许的交集与共鸣。这令我十分沮丧,因为类似的处境也会让我变得同他一样。

我尚在齐格蒙特国王中学念书的时候,学校的墙壁上曾题有这样古代箴言:祷而作;日描一线。这意味着要如古希腊画师阿佩莱斯一般,强迫自己每天必须创作,哪怕只有一行。仅凭一时的意志并不能让人前进太远,重要的是要遵从心灵而非勉强行动。要遵循十六岁时脑海中首次闪现的思想火花,要有意识地去实现这些起初并不十分清晰的灵感。

青春期与成熟之间是一座巨大的拱桥,换言之,我们的思想的发展也正如一块块零散的拼图,只能一步步、慢慢地被拼凑完整。只有这样我们才能同自己的激情达成协议,只有遵从这股激情,漫长的工作才能显得轻松一些。

在伯克利度过的岁月于我而言是一个自我学习的过程,而学习的领域在我年轻时就已经注定。伯克利的讲堂当然为我提供了灵感,但对我有益的也仅限于我私人所需要的和学习的领域。

我们会犹疑、困惑、绝望且不断尝试,但最终的思想会比我们当初所预计的要更有逻辑性。

恶之源头、陀思妥耶夫斯基与波兰文学

我的课程安排当主要围绕着三个主题,或者说三个轴心。

第一个是:恶之源头。这是一个古老而庞杂的问题,回答它意味着回答:我们的世界是否出自一个邪恶的艺术家之手。关于这一主题,从我们普通学校里使用的有关宗教历史的课本讲起,然后扩展至教义理论和历史,最终,在经过数年的讲授之后课程将涉及摩尼教。这部分内容最终与斯拉夫文学课程安排在一起,因为在一些俄罗斯作家的作品当中涉及了波格米勒派。俄罗斯宗派主义以及摩尼教的问题,但实际上这一课程将追本溯源到公元二世纪亚历山大帝国以及罗马帝国时期的诺斯替主义。

不容否认,我之所以阅读大量陀思妥耶夫斯基的作品以及有关他的研究文章也正与上文中所提到的问题有关,而且由此也产生了我所教课程的新主题:十九世纪思想史。换句话讲,是想探究陀思妥耶夫斯基和尼采的思想从何而来,他们为何如先知一般如此具有预见性。答案并不难寻,就在启蒙主义与浪漫主义时期搜寻钥匙便可。因此,我课程的第二个主题便围绕陀思妥耶夫斯基,而最后一个主题则是波兰文学。其中“波兰文学概论”是必备的部分,但这部分内容与其说是关于波兰文学,毋宁称之为“波兰文化史”。此外,课程还包括波兰当代文学。对于这种安排,无论是波兰的诗人们还是贡布罗维奇都应该不会抱怨。这便是我工作的大致情况。

我所从事的工作促使我内心发生了改变,成为我兴趣转变的连接桥梁,对此,我的确没有预料到,正如我也没预料到,贡布罗维奇可以让我寻找到自己的定位。于我们而言,贡布罗维奇不正扮演了这一角色吗?多幸运能够坚持用波兰语写作,如若用英文写作的话,光是这些人名的缩写就足够我受的了。

《乌尔罗地》

[波兰]切斯瓦夫·米沃什 著 高兴 主编

韩新忠 闫文驰 译

花城出版社 2018年12月

《乌尔罗地》极具文学性,共分为四十一个章节,没有标题,只有序号。第一至四章是一些个人的回忆和思考,自第五章至第九章,作者讲述了一些文坛往事。后面的章节,则是米沃什在书中做的一次漫长的随性而系统的精神游历。从解读贡布罗维奇、法国远亲奥斯卡·米沃什和布莱克,到与陀思妥耶夫斯基 、密茨凯维奇、斯维登堡对话。作者从神学、哲学的角度,深入分析、探讨了科学、理性的力量如何改造人类世界的“地狱生活”。“乌尔罗”在书中反复多次被解读、强调,可以理解为:人丧失其个性只剩下抽象的共性的状态。

米沃什作品系列

《路边狗》《乌尔罗地》《第二空间》

“蓝色东欧”第七辑

END

原标题:《米沃什:重要的是要遵循心灵而非勉强行动》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2026 上海东方报业有限公司