- +1

李玟轻生当天语音曝光!为何爱笑的人也会得抑郁症?

7月5日晚

歌手李玟的姐姐李思林发文称

李玟患抑郁症多年

于7月2日在家中轻生

7月5日不治离世

另据歌迷消息

李玟在7月2日轻生当天

还曾给粉丝发语音:

感受到大家对我的爱跟支持,

然后你们做我的后盾,我会加油。

那这段时间呢,

希望你们自己也身体健康快乐,

我非常想念大家,我再努力努力,

想念你们爱你爱你。

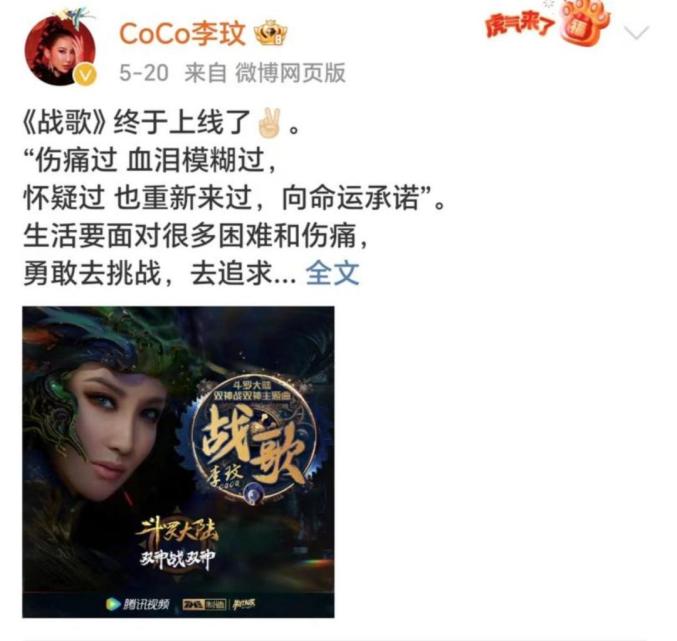

李玟的最后一条微博发布于5月20日

是官宣《战歌》上线

而这也成了她最后的一首歌

歌词中写道:

伤痛过 血泪模糊过,

怀疑过 也重新来过,

向命运承诺。

生活要面对很多困难和伤痛,

勇敢去挑战,去追求,

你就是战士。

众星发文悼念

7月5日22:11,李玟所属的音乐公司华纳唱片发布微博确认了她去世的消息。微博中华纳音乐提到,“所有人此时怀着无比悲痛的心情,得知我们的微笑天使Coco李玟7月5日因为抑郁症离开了大家。”文中,华纳唱片提到李玟是“华人的骄傲”,“Coco不仅将东方音乐和文化之美带到全球观众的视线中,并且用歌声、舞蹈以及正能量让大家感受到她希望带给大家的力量。”

当晚,多位明星发微博表达对李玟离世的震惊与怀念。

李玟曾称自己是个“女战士”

李玟原名李美林,1975年出生,今年48岁。1993年李玟获香港TVB新人歌唱大赛亚军,崭露头角。而2023年恰好是李玟出道的第30年。

1996年李玟发行《李玟CoCo同名国语专辑》,其主打歌《往日情》获得1996年金曲龙虎榜年终销售第2名。

在1998年法国世界杯上,李玟得到了作为亚洲中文区唯一代表赴巴黎为开幕式献唱的机会。万众瞩目的舞台上,她演唱了单曲《颜色》,成为第一位也是唯一一位登上世界杯开幕式舞台的亚洲女歌手。

2001年因演唱《卧虎藏龙》主题曲,让她成为首位登上奥斯卡金像奖颁奖典礼献唱的华语歌手。

2016年参加湖南卫视歌唱真人秀《我是歌手第四季》获得总冠军。2022年成为浙江卫视《中国好声音》导师。

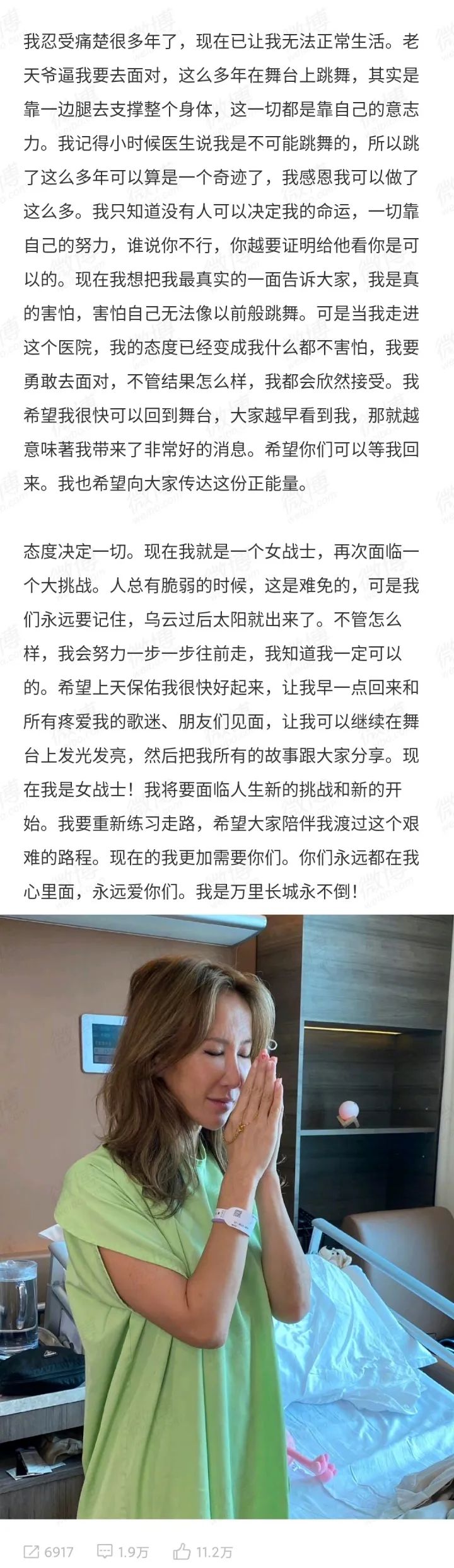

2023年2月,李玟在社交平台发文,说出了发生在自己身上“一辈子最大的恐惧”,她表示自己天生左腿有缺陷,且手术不成功,导致这么多年在舞台上又唱又跳都是靠右腿去支撑。去年10月初,触及旧患导致髋关节移位,在没有软骨的保护下,神经线被压住了。在忍受痛楚很多年后,现在已无法正常生活,必须接受医院的治疗。

2023年3月,李玟腿部手术完成后,她还发博称自己是“一个女战士”,要重新练习走路。

舞台上多年以开朗与坚韧形象示人

荧幕背后却饱受抑郁症困扰

为什么乐观开朗的人也会抑郁?

抑郁症真的只是矫情吗?

重视“微笑抑郁症”

“阳光、微笑的人就不会得抑郁症”是一种常见的误解。抑郁症有其诊断标准,也有自己的发生、发展规律,不能简单以人表现出来的个性判断。我们总把抑郁与“悲伤”“痛苦”“绝望”挂钩,那么,一个总是微笑的人,有没有可能抑郁?答案是肯定的。

这种情况这在临床被称作“微笑抑郁症”,又称“微笑面具综合症”,属于隐匿性抑郁症。

世界卫生组织制定的《疾病和有关健康问题的国际统计分类第十版(ICD-10)》介绍,隐匿性抑郁症是非典型抑郁的一种形式。

在2018年,著名时尚品牌Kate Spade创始人因抑郁症自杀,这个消息让许多人震惊——因为在朋友的印象中,这名女设计师一直都是爱笑的、活泼的,她设计的产品也充满了明快色彩。

心理学家分析,职场精英等“成功人士”很容易成为微笑型抑郁的潜在人群,内向者、完美主义者尤甚。由于他们能很好地掩饰自己的情绪,回避自己的真实情感体验,同时保持良好的社会功能,使得人们无法了解他们的内心状况。

抑郁症有两个发病高峰

2019年北京大学第六医院黄悦勤教授团队发表在《柳叶刀·精神病学》(Lancet Psychiatry)的研究首次报告了我国的抑郁症患者中,女性约占65%,67%的抑郁症患者超过35岁。

1. 抑郁症发病有两个高峰年龄段

上海交通大学医学院心境障碍诊治中心方贻儒教授在“2017国际神经精神疾病高峰论坛”上表示,抑郁症发病有两个高峰年龄段:20岁左右和40岁左右。在生理上,这是从青年晚期到更年前期的变化;在心理上,需要面对工作节奏加快、生活压力变大等情况,更容易出现抑郁的症状。

2. 抑郁症的症状是“3+2”

不只是心情不好就是患上抑郁症,北京回龙观医院精神科主任医师杨甫德2020年在接受健康时报采访时表示,抑郁症的症状是“3+2”。

“3”——抑郁症的核心症状:

1)情绪低落:主要指心情持续悲伤、难过,总高兴不起来。

2)兴趣减退:原来感兴趣的事情,在抑郁期几乎没有任何事情能让他提起劲头。

3)精力缺乏、动力不足:即使患者一天什么事都不干,一直处在休息状态仍感乏力。

“2”——至少两条附加症状:

核心症状之外,还需至少两条附加症状,才可判定达到抑郁症的症状学标准。

1)如睡眠不好,面临像入睡困难、睡眠维持困难等全过程睡眠问题。

2)自我评价降低,长期消极想法,或伴随思维反应减慢、言语表达迟缓、运动行为呆滞等,甚至出现自杀、自残等极端行为。

3. 抑郁症是慢性病,也会反复发作

复旦大学附属华山医院精神医学科施慎逊教授在“2017国际神经精神疾病高峰论坛”上表示,和高血压、糖尿病、慢性肺气肿一样,抑郁症是一种慢性病,是会反复发作的,维持治疗很重要。患者也要学会长期地和它相处。目前,抑郁症的主要治疗手段是药物治疗,因为药物治疗来得快、缓解得快,同时辅以心理治疗和认知行为治疗等。

4. 很多开朗爱笑的人也有抑郁症

郁郁寡欢是对抑郁症的刻板印象,要知道,有种抑郁症叫做“微笑抑郁症”,他们由于工作的需要,或碍于面子、礼节,大多数时间都面带微笑,掩盖了内心的低落情绪。

如何识别早期抑郁症

我们可以在日常生活中通过以下一些微细的特征来判断自己有没有出现抑郁的情况。

食欲。食欲突然改变,开始食欲减退或者过量进食。

作息。作息时间改变,整天卧床睡觉或者经常失眠,甚至作息时间颠倒。

心态。对事物感到无望、内疚,觉得自己没有价值。

兴趣。对以往喜欢的事物不再感兴趣、不再享受其中。

其实,抑郁症的表现不只是我们普遍所认识的那样,除了情绪低落、对喜爱的事物失去兴趣或动力、思想变得负面之外,有一些患有抑郁症的患者是很难被观察到的。

我们应在日常生活中观察身边的家人或朋友有没有出现一些微细的抑郁特征线索,有没有一些表面上看起来很乐观、独自一人的时候却非常负面的表现呢?对于“爱笑”的抑郁症患者,应及早发现、及早治疗,才能让他们尽早回归到正常的生活、学习和工作中。

如何对待抑郁症患者

抑郁症是一种疾病

不是普通的心情不好

不是去散心、想开点就能解决的

如果你身边有患抑郁症的朋友

请不要对他们说以下几种话:

①你还不够努力

②是你想太多了

③你没什么好抑郁的

④我觉得你没什么问题

⑤我理解你的感受

面对抑郁症患者

怎么做更合适?

1.多理解

让抑郁症患者获得尊重和正在尝试被理解的感觉很重要。他们各类症状表现的背后,不是懒惰和任性,而是疾病在作怪。他们的很多痛苦不为人知,也很难一次性表达清楚,因此,我们要不断地去尝试多理解他们。

2.多倾听

专注、不加批判、用心地去倾听,对抑郁症患者最重要。认真倾听才能拨开患者行为表象的迷雾,理解和看到背后的真相。

听他们表达身心不适和顾虑,听他们在讲述中慢慢地重新定位自己,听他们讲述也许我们不知道的一些感受和经历……倾听过后,我们最好不加评价、不加分析、不加指责。

3.多关心

抑郁症患者的心理通常很脆弱,需要被关心和爱护,隔离掉一些不必要的责任、要求和影响。我们要多关心他们的躯体不适,同时也要带他们及时就医,不要觉得“抑郁不是个好事儿,咱们谁也不能往外说”。

4.多配合

一个温暖、稳定、相处起来舒服的状态对抑郁症患者很有必要。有的患者想单独待会儿,我们就要在约定安全后给予一些空间和自由。有的患者容易哭泣和发泄,我们就要给予陪伴,允许他在不伤害自己的限度内发泄。

5.不盲目建议、鼓励和督促

抑郁症患者处于疾病的状态下,承受力和对外界的敏感度异于日常状态,各类微小的事情都会带给他们压力和崩溃感。

所以,在没有专业的患者病情评估和医师指导下,强行带患者去做运动、聚会、旅行、读书及尝试各类网上查阅到的治疗方法和调整方式,并不合适,有时候反倒会给患者带来身心负担,加重病情。可以尝试邀请时,允许患者拒绝,也允许患者中途退出。

6.不指责

不要说“这算个什么事儿”“小心眼儿”“人家的处境比你还难,也没有抑郁”,因为患者最害怕被贴上不努力、不负责、不认真、不坚持等标签。可以说“我们遇到了一些困难,大家一起想办法”。

7.不询问原因

不要直接问“为什么你抑郁” “为什么大家都有压力,就你生病”,可以说“我会和你一起度过”。要知道,抑郁是疾病,它的病因很复杂,目前也没有完全研究清楚。如同感冒、糖尿病一样,我们无法选择患和不患哪种疾病。

8.不战战兢兢地对待

尽力去做,带着爱去看护抑郁症患者就是最好的应对办法,不用背负太多心理负担。请你明白,患者生病不是谁的错,不要过于责备自己没有照顾好他们。此外,患者有很多事情做不到,可能是疾病的原因,他们的配合度是需要不断磨合、治疗和改善的。

9.找专业医生做依靠

专业的精神心理科医生会根据患者的疾病状态,判断患者是否需要药物干预、目前最该做的和最不该做的事情等,并给出相关治疗方案。这会帮助患者及其亲友拥有最好的支持和保障。

如果做不到真正的感同身受

那就给他们一个拥抱

原标题:《李玟轻生当天语音曝光!为何爱笑的人也会得抑郁症?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司